Развитие микротрещин в дентине после подготовки канала: продольное исследование с использованием микрокомпьютерной томографии на модели трупа

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация

Введение: Целью данного исследования было оценить развитие микротрещин в дентине после подготовки корневых каналов с использованием систем Reciproc и ProTaper Universal с помощью модели in situ на трупах с использованием системы микрокомпьютерной томографии (микро-КТ). Методы: При вскрытии было удалено 8 блоков верхней челюсти с как минимум первыми и вторыми премолярами (n = 16), отсканированных с разрешением 13,18 мм, и случайным образом распределенных на 2 группы (n = 8) в соответствии с протоколом подготовки: системы Reciproc и ProTaper Universal. Корневые каналы были подготовлены до инструментов R25 и F2 в группах Reciproc и ProTaper Universal соответственно. После процедур подготовки образцы были отсканированы снова, и зарегистрированные предоперационные и послеоперационные изображения поперечного сечения корней (n = 19,060) были проверены на наличие дефектов в дентине. Результаты: В группе Reciproc было проанализировано 9176 изображений поперечного сечения, и трещин не наблюдалось. В группе ProTaper Universal 244 из 9884 срезов поперечного сечения (2,46%) имели дефекты в дентине; однако все дефекты уже присутствовали на соответствующих предоперационных изображениях, что указывает на то, что новые микротрещины не были созданы после подготовки канала. Заключение: In situ подготовка корневых каналов верхних премоляров с использованием систем Reciproc и ProTaper Universal не вызвала образования микротрещин в дентине в модели на трупах, как показано с помощью микро-КТ. (J Endod 2017;43:1553–1558)

В последние годы возникновение переломов корней как здоровых, так и эндодонтически обработанных/восстановленных зубов стало серьезной проблемой в эндодонтии. Перелом корня определен как разрушительное клиническое событие, и в настоящее время он является одной из основных причин потери зубов. На протяжении многих лет было предложено несколько гипотетических этиологий для перелома корня, включая гипотезы о том, что перелом корня начинается с микротрещин в дентине, вызванных дегидратацией дентин, установкой поста и коррозией, дизайном расширителя или чрезмерными силами во время процедур пломбирования. Спустя несколько лет, Bier и др. и Shemesh и др. также связали образование микротрещин в дентине с подготовкой корневого канала, выполненной с помощью моторизованных инструментов из никель-титана (NiTi). Поскольку механическая подготовка корневого канала стала основным методом формирования корневого канала, неудивительно, что этот феномен все больше приобретает значение в области эндодонтических исследований. В целом, методология, используемая в большинстве ex vivo исследований по образованию микротрещин в дентине, включает секционирование образца, за которым следует послеоперационное наблюдение за обнаженной дентинной поверхностью с использованием оптических микроскопических устройств. Однако эта экспериментальная модель имеет некоторые критические ограничения, которые снижают ее общую надежность, такие как разрушительный характер метода, двумерное наблюдение, отсутствие полного диапазона инспекции зуба и недостаток долгосрочного наблюдения, поскольку она не позволяет проводить скрининг неподготовленного образца. Таким образом, маловероятно, что результаты, сообщенные в большинстве из этих исследований, в которых трещины были обнаружены более чем в 40% образцов, отражают клиническую реальность. Научная логика, стоящая за этой неопределенной ситуацией, диктует, что ограничения традиционных методов действительно подвержены систематическим аналитическим ошибкам и, следовательно, далеки от идеальной экспериментальной модели.

Недавние технологические достижения в области визуализации, такие как внедрение микро-компьютерной томографии (микро-КТ) в стоматологических исследованиях, привели к более полному пониманию формирования микротрещин в дентине. Микро-КТ — это высокоточная и неразрушающая технология, которая позволяет проводить продольную оценку образцов на протяжении экспериментальных процедур; таким образом, каждый зуб служит своим собственным контролем, сотни срезов могут быть оценены на каждый образец, и все расширения дефектов могут быть отслежены. Используя этот метод, Де Деус и др. показали явное отсутствие причинно-следственной связи между развитием микротрещин в дентине и подготовкой каналов с помощью ротационных и реверсивных систем. Этот вывод позже был подтвержден другими исследованиями с использованием той же методологии. Однако авторы сообщили о значительном количестве предсуществующих дефектов на корнях, вероятно, вызванных чрезмерными силами экстракции и/или условиями хранения зубов. Следовательно, эти условия также не соответствуют близкому к идеальному экспериментальному модели. Таким образом, даже с учетом значительного объема доказательств, накопленных за последние 30 лет, несколько аспектов, касающихся формирования трещин и эндодонтических процедур, остаются неясными, и критические вопросы все еще открыты. Недавно был предложен кадверный модель как идеальный методологический подход для всесторонней оценки формирования микротрещин в дентине, поскольку вискоэластичные свойства аппарата прикрепления поглощают силы, приложенные к зубным тканям во время процедур подготовки корневых каналов.

Наилучшие знания авторов показывают, что в текущей научной литературе отсутствует неразрушающий in situ продольный экспериментальный отчет по этой проблеме. Поэтому это исследование было разработано для изучения потенциальной причинно-следственной связи между подготовкой корневых каналов, выполненной с помощью 2 моторизованных систем NiTi (Reciproc; VDW, Мюнхен, Германия и ProTaper Universal; Dentsply Maillefer, Баллаиг, Швейцария), и образованием микротрещин в дентине на модели трупа с использованием технологии микро-КТ.

Материалы и методы

Расчет размера выборки

Идеальный размер выборки для этой модели трупа по образованию микротрещин был рассчитан на основе исследования Ариаса и др. Оцененный размер эффекта 3.125 был введен вместе с ошибкой типа альфа 0.05 и мощностью бета 0.95 в t тест для независимых сред статистической семьи (G*Power 3.1 для MacIntosh). Результаты указали на минимальный общий размер выборки в 8 зубов для наблюдения различий в микротрещинах между группами.

Выбор образцов

Восемь блоков дентально-альвеолярной костной ткани верхней челюсти, содержащих 3–5 соседних зубов, были собраны из аутопсии различных взрослых доноров после получения информированного согласия членов семьи в рамках исследовательского протокола, одобренного местным судебно-медицинским отделом и Национальным комитетом по этике исследований в области здравоохранения (протокол № 931.732). Возраст доноров варьировался от 19 до 30 лет (средний возраст — 23 года). Критериями включения были наличие некариозных первых и вторых премоляров верхней челюсти, окруженных альвеолярной костью и периодонтальной связкой. Блоки кости хранились при температуре —20◦C и были отправлены на экспериментальные процедуры в течение 1 месяца после их сбора.

Перед процедурами сканирования замороженные блоки кости были вынуты из морозильника и помещены в холодильник при постоянной температуре 8◦C для медленного размораживания. Через 3–4 часа каждый блок кости был отсканирован в микрокомпьютерном томографе (SkyScan 1173; Bruker-microCT, Контрих, Бельгия) с использованием изотропного разрешения 13.18 мм при 90 кВ и 88 мА с вращением на 360◦ вокруг вертикальной оси, с шагом вращения 0.5◦, временем экспозиции камеры 1000 миллисекунд и усреднением кадров 5. Рентгеновские лучи фильтровались с помощью алюминиевого фильтра толщиной 1 мм. Полученные изображения были реконструированы в поперечные срезы с помощью программного обеспечения NRecon v.1.6.10 (Bruker-microCT) с использованием стандартизированных параметров для упрочнения пучка (15%), коррекции артефактов кольца 5 и пределов контраста (0.0095–0.03), что привело к получению 1100–1300 поперечных сечений на блок кости.

Подготовка корневого канала

После процедур сканирования и реконструкции были выбраны первые и вторые верхние премоляры из каждого блока кости для экспериментальных процедур (n = 16). Первые премоляры имели 2 канала, в то время как вторые премоляры имели только 1 корневой канал. После подготовки доступа к полости канала была установлена рабочая длина (WL) на 1 мм от апикального отверстия с использованием K-файла размера 10 (Dentsply Maillefer) с помощью локатора апекса (Root ZX; J Morita USA Inc, Ирвайн, Калифорния) и подтверждена цифровой рентгенограммой. После этого был установлен путь скольжения с помощью K-файла из нержавеющей стали размера 15 (Dentsply Maillefer) до WL. Затем зубы были случайным образом распределены по 2 экспериментальным группам (n = 8). В группе Reciproc инструмент R25 (25/0.08) активировался в возвратно-поступательном движении (VDW Silver; VDW) и перемещался в апикальном направлении с легким апикальным давлением, используя медленное движение вперед-назад с амплитудой около 3 мм. После 3 движений инструмент был извлечен из канала и очищен. WL была достигнута на третьей волне инструментирования для всех зубов. В группе ProTaper Universal инструмент SX использовался до половины WL, затем S1, S2, F1 и F2 инструменты использовались до полной WL с легким движением вперед-назад (VDW Silver), согласно инструкциям производителя (SX, S1 и S2, 300 об/мин и 3 Нсм; F1 и F2, 300 об/мин и 2 Нсм).

Каждый набор инструментов использовался для увеличения 2 зубов, и все экспериментальные процедуры выполнял опытный оператор после значительной подготовки с системами. Во время подготовки в каждый корневой канал было введено всего 30 мл 2,5% гипохлорита натрия с использованием иглы NaviTip с двойным боковым портом 31 калибра (Ultradent Products Inc, South Jordan, UT). Затем была проведена финальная ирригация с 5 мл 17% EDTA и 5 мл двукратно дистиллированной воды, после чего каналы были высушены абсорбирующими бумажными точками (Dentsply Maillefer). Затем костные блоки были подвергнуты новому сканированию и реконструкции с применением первоначальных параметров.

Анализ изображений

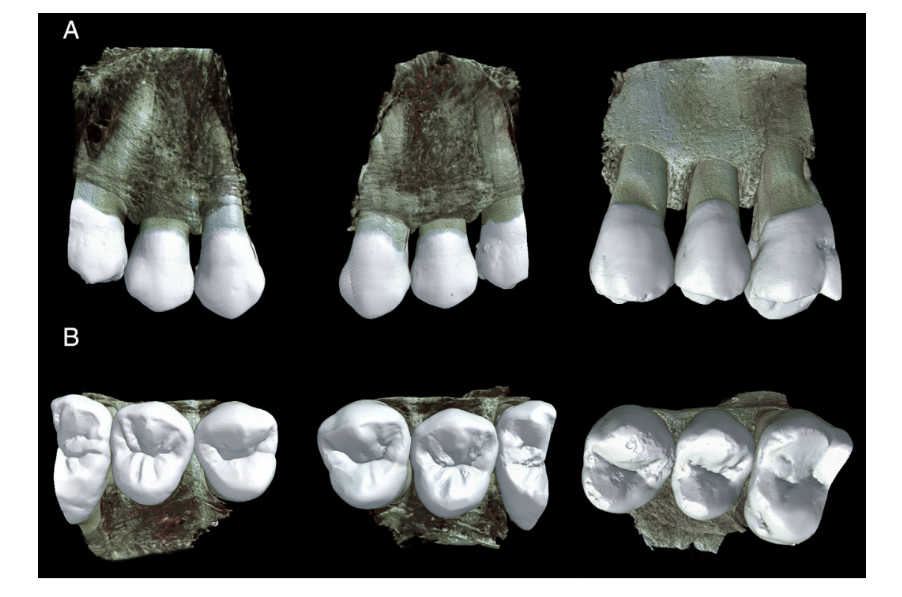

Реконструированные стековые изображения костных блоков до и после подготовки каналов были соотнесены с использованием аффинного алгоритма программного обеспечения 3D Slicer v.4.6.2 (доступно по адресу http://www.slicer.org). Для трехмерной визуализации и качественного анализа костных блоков использовалось CTVol v.2.3 (Bruker-microCT) (Рис. 1). Затем все изображения поперечного сечения премоляров (n = 19,060) были проверены тремя ранее откалиброванными экзаменаторами, которые не знали о экспериментальных группах, с целью выявления наличия дентинных дефектов. Для валидации процесса скрининга анализ изображений повторялся дважды с интервалом в 2 недели; в случае расхождения изображения рассматривались вместе до достижения согласия.

Результаты

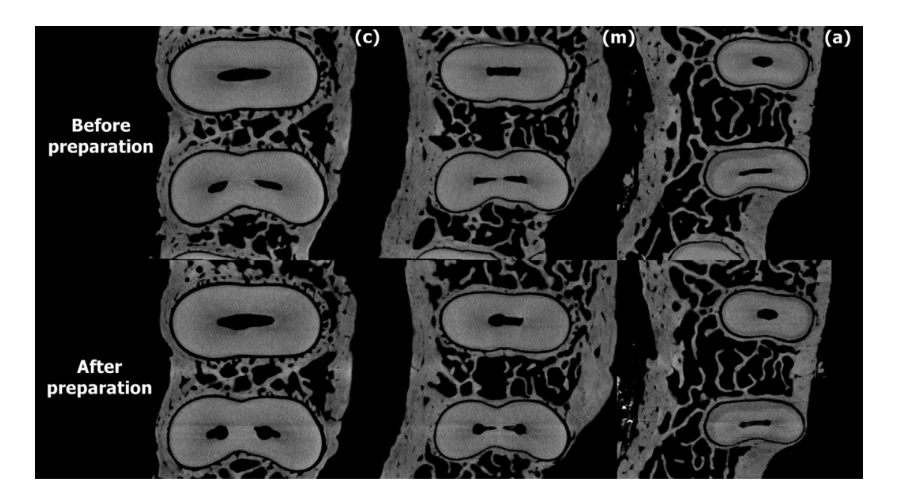

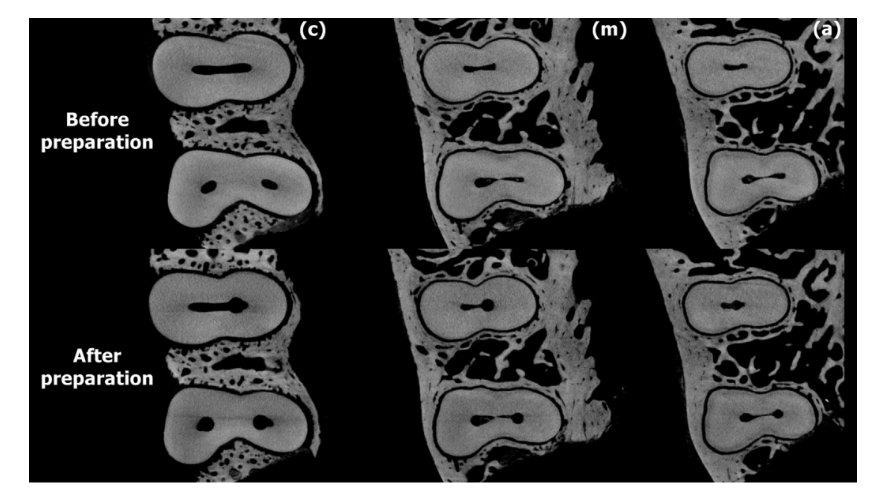

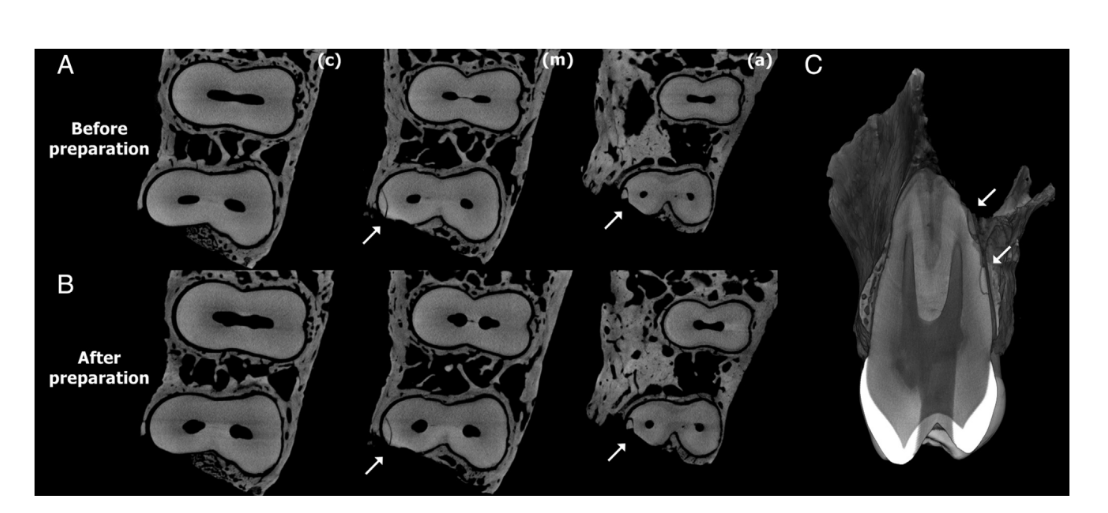

Рисунки 2 и 3 показывают репрезентативные изображения корональной, средней и апикальной третей корней премоляров до и после подготовки с использованием систем Reciproc и ProTaper Universal соответственно. В группе Reciproc было проанализировано 9176 изображений сечений, и трещин не наблюдалось. В группе ProTaper Universal 244 из 9884 срезов (2,46%) имели дентинные дефекты. Эти дефекты были обнаружены только у 1 зуба и уже присутствовали на соответствующих предоперационных изображениях (Рис. 4).

с системой Reciproc.

с системой ProTaper Universal.

Обсуждение

В настоящем исследовании использовалась модель трупа in situ для изучения влияния подготовки корневого канала с помощью 2 хорошо зарекомендовавших себя систем NiTi (Reciproc и ProTaper Universal) на развитие дентинных дефектов с помощью микрокомпьютерной томографии. Дентинные дефекты, наблюдаемые после процедур подготовки, уже присутствовали на соответствующих предоперационных изображениях, что указывает на то, что новые микротрещины не были созданы тестируемыми системами. На самом деле, дефекты находились на границе всего 1 зуба (Рис. 4), и эти трещины, вероятно, были вызваны во время процедур по удалению костного блока из челюсти. Таким образом, механическое расширение системы корневого канала верхних премоляров в данном исследовании не могло быть связано с образованием микротрещин. Настоящие результаты резко контрастируют с несколькими предыдущими публикациями, которые продемонстрировали четкую корреляцию между подготовкой корневых каналов и инициацией и/или распространением дентинных трещин.

В настоящее время большинство исследований, коррелирующих механическую подготовку и развитие дентинных дефектов, основаны на методах секционирования корней и прямом наблюдении с помощью оптической микроскопии. Инструменты ProTaper Universal и Reciproc, используемые соответственно в ротации и рециркуляции, были оценены в данном исследовании из-за противоречивых отчетов о их влиянии на корневой дентин, приводящем к дентинным дефектам. В этих исследованиях частота дентинных микротрещин после подготовки с использованием системы ProTaper Universal до инструмента F2 колебалась от 50% до 80%, в то время как подготовка с инструментами Reciproc R25 вызывала трещины в 5% до 65% образцов. Эта высокая частота трещин, наблюдаемая после подготовки каналов с использованием этих инструментов, далека от реальности клинической практики, что указывает на серьезный недостаток этой разрушительной экспериментальной модели. Следовательно, это несоответствие результатов можно вполне объяснить значительными различиями между экспериментальными моделями.

Хотя использование неподготовленных зубов в качестве контрольных, по-видимому, подтверждает основные выводы исследований по секционированию корней, эти группы смогли контролировать только механические напряжения, вызванные механической системой подготовки NiTi, оставляя в стороне взаимодействие, а также накопительный эффект всех источников напряжений, которым подвергались экспериментальные группы, таких как химическая атака на основе гипохлорита натрия и процедура секционирования. Интересно, что дефекты дентинной ткани также были зафиксированы у непроизведенных контрольных зубов в 2 исследованиях по секционированию корней, и авторы объяснили их наличие теми силами, которые возникали во время экстракции, чрезмерными нагрузками, вызванными окклюзионной дисфункцией до экстракции, предыдущей травмой и/или процедурами резки. Важно учитывать, что поскольку традиционные техники секционирования позволяют оценивать только несколько срезов на зуб, существует реальная вероятность пропуска существующих дефектов вдоль корня, что означает, что контрольные группы в этих исследованиях, вероятно, недооценивали наличие микротрещин до лечения. С другой стороны, значительно другой результат был зафиксирован в предыдущем исследовании с использованием технологии микро-КТ, в котором было обнаружено 9016 срезов с дефектами дентинной ткани в контрольной группе, что демонстрирует надежность этого метода.

Дополнительная проблема, касающаяся исследований по образованию трещин, связана с условиями хранения образцов, поскольку биомеханическая реакция корневого дентина на инструментирование корневых каналов недавно была продемонстрирована как зависимая от гидратации дентину. В гидратированных корнях инструментирование ручными, ротационными или реверсивными инструментами из NiTi не приводило к остаточным концентрациям микрострессов. Учитывая, что распространение трещин может продолжаться в корневых срезах даже после 1 месяца хранения без дальнейшего стресса на дентин, исходное состояние образца имеет решающее значение для надежности лабораторных исследований по развитию микротрещин в дентине. Необходимая температура хранения точно не определена научными данными, и влияние различных температур хранения на биомеханическое и биологическое поведение обсуждается противоречиво. Нет международного соглашения, общих норм или стандартов банковской ткани относительно конкретной температуры хранения для зубов. Недавние заявления Американской ассоциации банков тканей рекомендуют температуру хранения —20◦C на срок до 6 месяцев хранения и —40◦C для более длительных периодов глубокой заморозки. На самом деле влияние продолжительности хранения и температуры заморозки на биомеханические свойства зубов не совсем понятно и еще предстоит определить. В этом исследовании температура хранения —20◦C, как рекомендовано Американской ассоциацией банков тканей, и медленное размораживание для сканирования и подготовительных процедур не оказали влияния на структуру кости или зубов.

Основная мотивация для этого исследования проистекает из результатов 2 in vivo исследований и 2 исследований с использованием моделей свежих человеческих трупов, в которых трещин не наблюдалось после различных процедур, когда зуб оставался in situ. Согласно авторам, вискоэластичные свойства аппарата прикрепления поглощают силы, приложенные к зубным тканям, предотвращая образование микротрещин после различных эндодонтических процедур, что подтверждает текущие результаты. В этом исследовании использование in situ модели свежего трупа, в которой кость и периодонтальная связка оставались неповрежденными, в сочетании с высокоточной и неразрушающей методологией оценки образцов, поддерживается предыдущим исследованием, в котором эти методологические подходы были предложены как более воспроизводимый метод для тестирования микротрещин. Кроме того, был сделан шаг дальше в процессе выбора и распределения образцов, чтобы уменьшить влияние других смешивающих факторов, которые были связаны с треснувшими зубами, таких как способ и время хранения, группа зубов, анатомия корня и корневого канала, возраст и пол пациентов, морфологии корня и канала, а также жевательная функция и наличие эксурсивных интерференций или любых парафункций, которым зубы могли подвергаться во время жизни пациента. Ожидается, что провокационный характер текущих результатов может побудить другие исследовательские группы следовать и улучшать эту in situ продольную методологию микро-КТ, что позволит лучше понять сложность развития микротрещин в дентине зубов.

Таким образом, в условиях данного in situ исследования модели трупа можно сделать вывод, что подготовка корневых каналов верхних премоляров с использованием систем Reciproc и ProTaper Universal не вызвала образование микротрещин в дентине, что было подтверждено микрокомпьютерной томографией.

Авторы: Густаво Де-Деус, DDS, MSc, PhD, Жулио Сезар де Азеведо Карвальял, Фелипе Гонсалвеш Белладонна, MSc, Эммануэль Жуан Ногейра Леал Силва, Рикардо Тадеу Лопес, Ренато Эвандо Морея Фильо, Эрик Миранда Соуза, Жозе Клаудио Провенцано, Марко Aurélio Версиниани

Ссылки:

- Ллена-Пуй МС, Форнер-Наварро Л, Барберо-Наварро И. Вертикальный корневой перелом у эндодонтически обработанных зубов: обзор 25 случаев. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2001;92:553–5.

- Турэ Б, Фай Б, Кейн АУ и др. Анализ причин удаления эндодонтически обработанных зубов: проспективное исследование. J Endod 2011;37:1512–5.

- Ёсино К, Ито К, Курода М, Сугихара Н. Распространенность вертикального корневого перелома как причина удаления зубов в стоматологических клиниках. Clin Oral Investig 2015;19:1405–9.

- Уолтон РЕ, Мичелих РД, Смит ГН. Гистопатогенез вертикальных корневых переломов. J Endod 1984;10:48–56.

- Задик Й, Сандлер В, Бехор Р, Салехраби Р. Анализ факторов, связанных с удалением эндодонтически обработанных зубов. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2008;106:e31–5.

- Петерсен КБ. Продольный корневой перелом из-за коррозии эндодонтического поста. J Can Dent Assoc 1971;37:66–8.

- Питтс ДЛ, Мэтини ХЕ, Ничоллс ДИ. Исследование in vitro нагрузок спредеров, необходимых для вызова вертикального корневого перелома во время боковой конденсации. J Endod 1983;9:544–50.

- Обермайр Г, Уолтон РЕ, Лири ДжМ, Кремм КВ. Вертикальный корневой перелом и относительная деформация во время обтурации и цементации поста. J Prosthet Dent 1991;66:181–7.

- Бир КАС, Шемеш Х, Таномауру-Фильо М и др. Способность различных ротационных инструментов из никель-титана вызывать повреждение дентин во время подготовки канала. J Endod 2009;35:236–8.

- Шемеш Х, Бир КАС, У Wu MK и др. Влияние подготовки и заполнения канала на частоту дентинных дефектов. Int Endod J 2009;42:208–13.

- Бюрклейн С, Цоцис П, Шефер Е. Частота дентинных дефектов после подготовки корневого канала: ротационные против ротационных инструментов. J Endod 2013;39:501–4.

- Хин ЕС, У Wu М-К, Весселинк ПР, Шемеш Х. Влияние саморегулирующегося файла, Mtwo и ProTaper на стенку корневого канала. J Endod 2013;39:262–4.

- Лю Р, Хоу БХ, Весселинк ПР и др. Частота микротрещин в корне, вызванных 3 различными системами с одним файлом по сравнению с системой ProTaper. J Endod 2013;39:1054–6.

- Ариас А, Ли ЙХ, Питерс CI и др. Сравнение 2 техник подготовки канала в индукции микротрещин: пилотное исследование с использованием челюстей трупов. J Endod 2014;40: 982–5.

- Арслан Х, Караташ Е, Чапар ИД и др. Влияние ProTaper Universal, Endoflare, Revo-S, HyFlex корональных инструментов и сверл Gates Glidden на образование трещин. J Endod 2014;40:1681–3.

- Версиниани МА, Соуза Е, Де-Деус Г. Критическая оценка исследований по дентинным радикальным микротрещинам в эндодонтии: методологические проблемы, современные концепции и будущие перспективы. Endod Topics 2015;33:87–156.

- Де-Деус Г, Силва ЕЖНЛ, Маринс Ж и др. Отсутствие причинно-следственной связи между дентинными микротрещинами и подготовкой корневого канала с использованием систем рециркуляции. J Endod 2014; 40:1447–50.

- Де-Деус Г, Белладонна ФГ, Соуза ЭМ и др. Микрокомпьютерная томографическая оценка влияния систем ProTaper Next и Twisted File Adaptive на дентинные трещины. J Endod 2015;41:1116–9.

- Де-Деус Г, Белладонна ФГ, Маринс ЖР и др. О причинности между дентинными дефектами и подготовкой корневого канала: оценка с помощью микрокомпьютерной томографии. Braz Dent J 2016;27: 664–9.

- Де-Деус Г, Белладонна ФГ, Силва ЕЖ и др. Оценка микрокомпьютерной томографии дентинных микротрещин после процедур заполнения корневого канала. Int Endod J 2016 30 сент; http:// dx.doi.org/10.1111/iej.12706 [Epub ahead of print].

- Федоров А, Бейхель Р, Калпати-Крамер Дж и др. 3D Slicer как платформа для вычислительной обработки изображений для Количественной Сетевой Визуализации. Magn Reson Imaging 2012;30: 1323–41.

- Чапар ИД, Арслан Х, Акчай М, Уйсал Б. Влияние инструментов ProTaper Universal, ProTaper Next и HyFlex на образование трещин в дентине. J Endod 2014;40:1482–4.

- Йолдас О, Йилмаз С, Атакан Г и др. Образование дентинных микротрещин во время подготовки корневых каналов различными ротационными инструментами NiTi и саморегулирующимся файлом. J Endod 2012;38:232–5.

- Ашвинкумар В, Критикадатта Дж, Сурендран С, Велмурган Н. Влияние движения рециркулирующего файла на образование микротрещин в корневых каналах: исследование SEM. Int Endod J 2014; 47:622–7.

- Абоу Эль Наср ХМ, Абд Эль Кадер КГ. Повреждение дентин и сопротивление перелому овальных корней, подготовленных с использованием систем с одним файлом с различной кинематикой. J Endod 2014;40: 849–51.

- Приа НТ, Чандрасекхар В, Анита С и др. Дентинные микротрещины после подготовки корневого канала: сравнительная оценка с использованием ручных, ротационных и рециркулирующих инструментов. J Clin Diagn Res 2014;8:70–2.

- Баррето МС, Мораес Рдо А, Роса РА и др. Вертикальные корневые переломы и дефекты дентин: влияние подготовки корневого канала, заполнения и механического циклирования. J Endod 2012;38: 1135–9.

- Лим Х, Ли ФС, Фридман С, Кишен А. Остаточное микросжатие в корневом дентине после инструментирования канала, измеренное с помощью цифровой интерферометрии Муаре. J Endod 2016;42: 1397–402.

- Адорно CG, Ёсика Т, Джиндан П и др. Влияние эндодонтических процедур на инициирование и распространение трещин на апексе ex vivo. Int Endod J 2013;46:763–8.

- Американская ассоциация банков тканей. Стандарты AATB для банков тканей (Раздел E: E4.120 Замороженные и криоконсервированные ткани), 12-е изд. Маклин, ВА: AATB; 2008.

- Калзонетти КД, Ивановский Т, Коморовский Р, Фридман С. Подготовка корневого конца с помощью ультразвука, оцененная методом in situ. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998;85:210–5.

- Роуз Е, Свец Т. Оценка апикальных трещин в зубах, подвергавшихся ортоградному инструментированию корневого канала. J Endod 2015;41:2021–4.

- Де Бруйн МА, Де Мур РД. SEM-анализ целостности резектированных корневых апиксов трупов и удаленных зубов после ультразвуковой подготовки корневого конца при различных интенсивностях. Int Endod J 2005;38:310–9.