Влияние материалов для пломбирования на интерфейс сцепления тонкостенных корней, усиленных смоляными и кварцевыми волокнами

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления).

Аннотация

Введение: Общей осложнением при восстановлении сильно разрушенных зубов является потеря коронковой корневой дентин. Целью данного исследования было оценить влияние различных герметиков на интерфейс сцепления ослабленных корней, усиленных смоляными и волоконными штифтами.

Методы: Использовались шестьдесят удаленных верхнечелюстных клыков. Коронки были удалены, и толщина корневого дентината была уменьшена в экспериментальной (n = 40) и положительной контрольной (n = 10) группах. Образцы экспериментальной группы были разделены на четыре подгруппы (n = 10) в зависимости от материала заполнения: гуттаперча + герметик Гроссмана, гуттаперча + AH Plus (Dentsply De Trey Gmbh, Констанц, Германия), гуттаперча + Epiphany (Pentron Clinical Technologies, Уоллингфорд, Коннектикут) и Resilon (Resilon Research LLC, Мэдисон, Коннектикут) + Epiphany. В отрицательной контрольной группе (n = 10) каналы не заполнялись. После подготовки пространства для штифта корни были восстановлены композитной смолой, активированной светом через полупрозрачный волоконный штифт. Через 24 часа образцы были поперечно нарезаны на срезы толщиной 1 мм. Были проведены испытания на выталкивание и сканирующая электронная микроскопия (SEM) различных областей. Данные испытаний на выталкивание были проанализированы с использованием множественных сравнительных тестов Тьюки. Процент типов отказов был рассчитан. Данные SEM-анализа были сопоставлены с помощью тестов Фридмана и Краскала-Уоллиса (α = 0.05).

Результаты: Средняя прочность сцепления была значительно выше в группе отрицательного контроля по сравнению с другими группами (P < .05). Во всех группах наиболее частым типом разрушения был адгезивный. В целом, апикальные и средние области имели меньшую плотность смолистых тегов, чем корональная область (P < .05).

Выводы: Прочность сцепления при выталкивании не зависела от герметика или области. Область канала значительно влияла на морфологию и плотность смолистых тегов на интерфейсе сцепления. (J Endod 2011;37:531–537)

Распространенной проблемой, с которой сталкиваются при восстановлении сильно разрушенных зубов, является потеря корональной корневой дентин, что приводит к образованию канала в форме воронки с тонкими стенками. Эти зубы очень часто требуют восстановления с использованием штифта и коронки в качестве основы для окончательного восстановления. Традиционно штифты были либо предварительно изготовлены, либо отлиты из металла. Предварительно изготовленные штифты классифицируются в зависимости от их структурного состава как металлические, керамические или смоляные, армированные волокнами. Введение волоконных штифтов еще больше расширило применение адгезивной стоматологии в эндодонтии и было рекомендовано из-за их преимуществ, таких как коррозионная стойкость, отсутствие гиперчувствительности, эстетическая привлекательность, легкость удаления для эндодонтического повторного лечения и возможность установки за одно посещение.

Адгезивные технологии для цементирования волоконных штифтов стали более популярными, и для использования в сочетании с техникой кислотного травления были предложены материалы на основе смолы. Это включает в себя удаление смывного слоя, деминерализацию дентин и обнажение тонкой сети коллагеновых фибрилл. Инфильтрация этой сети смолой позволяет образовать гибридный слой, смоляные теги и адгезивные боковые ветви, создавая таким образом микромеханическое удержание смолы на деминерализованной подложке. Несмотря на улучшения адгезивных систем, оптимальное внутрикорневое связывание должно рассматриваться как реальная проблема из-за анатомических факторов, связанных с хорошо известными ограничениями современных материалов. В результате наиболее частой причиной адгезивного отказа является отсоединение реставрации штифта на интерфейсе смолы/дентин. Таким образом, выражены опасения, что остаточные материалы для заполнения могут препятствовать эффективному связыванию в некоторых областях.

Эффект эвгенола на удержание постов, цементированных смолой, был изучен с противоречивыми результатами. Его присутствие на стенках канала, похоже, оказало негативное влияние на удержание поста. Чтобы избежать этой проблемы, были рекомендованы герметики для корневых каналов на смоловой основе. Resilon (Resilon Research LLC, Мэдисон, штат Коннектикут) — это полимерный термопластичный материал для пломбирования корней, который был представлен с утверждениями о том, что он может связываться с различными адгезивами для дентинов и герметиками типа смолы, такими как Epiphany (Pentron Clinical Technologies, Уоллингфорд, штат Коннектикут). Система Epiphany содержит самозатвердевающий праймер и двукомпонентный композитный герметик, использование которого в сочетании с Resilon, как утверждается, создает моноблок между дентином корневого канала и материалом для пломбирования корня. AH Plus (Dentsply De Trey Gmbh, Констанц, Германия) — это герметик на основе эпоксидной смолы, который часто используется в качестве контрольного материала в исследованиях из-за своих физико-химических свойств. Несмотря на то что Epiphany показал проникновение в дентинные канальцы, аналогичное AH Plus, предыдущие исследования подтвердили, что адгезия первого к радикальному дентину не была превосходной по сравнению с другими смоляными герметиками. Утверждается, что AH Plus основан на создании ковалентной связи открытым эпоксидным кольцом с обнаженными аминогруппами в коллагеновой сети. Таким образом, удаление дентинного материала, пропитанного герметиком, со стенок канала во время подготовки пространства для поста, похоже, представляет собой важный фактор для удержания поста, поскольку это может препятствовать затвердению или проникновению цемента для фиксации во время цементации поста.

Таким образом, целью данного ex vivo исследования было оценить влияние различных материалов для пломбирования на интерфейс сцепления экспериментально ослабленных корней, усиленных адгезивными восстановительными материалами и прозрачными кварцевыми волокнами. Нулевая гипотеза, которая была выдвинута, заключалась в том, что ни предыдущее пломбирование корневого канала, ни различные уровни корневого канала не влияют на удержание волоконных постов, цементированных с помощью цементирующих агентов в ослабленных корнях.

Материалы и методы

Подготовка образцов

Протокол этого эксперимента (№ 2009.1.647.58.6 CAAE 0051.0.138.000-09) был рассмотрен и одобрен местным комитетом по этике исследований. Для этого исследования было выбрано шестьдесят здоровых, только что извлеченных полностью сформированных человеческих верхнечелюстных клыков с аналогичными размерами и морфологией корней из пула зубов, извлеченных по пародонтальным причинам. После извлечения зубы были очищены вручную и хранились в 0,1% растворе тимола при температуре 9◦C. Рентгенограммы были сделаны с лицевой и проксимальной сторон, чтобы убедиться в наличии одного канала. В течение 3 месяцев после извлечения зубы промывались под проточной водой в течение 24 часов, высушивались на бумажном полотенце, хранились в физиологическом растворе и переносились в камеру, поддерживаемую при температуре 37◦C и 95% относительной влажности до использования для тестирования.

Длина всех образцов была стандартизирована путем поперечного сечения корней на 17 мм от апекса с помощью алмазного диска с двойной стороной (#6911H; Brasseler Dental Products, Саванна, Джорджия) на низкой скорости под охлаждающим спреем воздух/вода. Рабочая длина определялась визуально путем вычитания 1 мм из длины файла K размером 15 (Dentsply Maillefer, Баллаиг, Швейцария) на апикальном отверстии. Корневые каналы обрабатывались с использованием техники crown-down с помощью ротационной системы Quantec SC (SybronEndo Corporation, Ориндж, Калифорния) в сочетании с 2 мл 1% гипохлорита натрия (NaOCl) между каждым размером файла. Все каналы были расширены до размера 60, 0.02 конусности до рабочей длины. После подготовки каналы промывались 5 мл 17% EDTA (pH = 7.7) в течение 5 минут, после чего проводилось финальное промывание 2 мл деионизированной воды в течение 1 минуты. Затем каналы высушивались с помощью нескольких бумажных точек.

Сорок образцов были случайным образом распределены по экспериментальной группе, оставив 10 зубов в качестве отрицательных контролей и 10 зубов в качестве положительных контролей. В экспериментальной (n = 40) и положительной контрольной (n = 10) группах корни были ослаблены за счет уменьшения толщины стенки дентинового канала с использованием алмазных бор #4137 (Vortex Ind. e Comércio, Сан-Паулу, Бразилия) и KG 717 (KG Sorensen, Сан-Паулу, Бразилия) под охлаждающим спреем воздух/вода до 12 мм от отверстия корневого канала. Затем образцы экспериментальной группы были распределены на четыре подгруппы (n = 10) в зависимости от материала заполнения: G1, гутаперча с герметиком Grossmann (Endofill; Dentsply, Петрополис, RJ, Бразилия; партия #747018); G2, гутаперча с AH Plus (Dentsply DeTrey, Констанц, Германия; партия #807003526 и #807002647); G3, гутаперча с герметиком Epiphany (Pentron Clinical Technologies, партия #168778); и G4, Resilon (Pentron Clinical Technologies, партия #129903) с герметиком Epiphany. Используемая техника обтурации была холодной латеральной конденсацией. В отрицательных и положительных контрольных группах каналы не заполнялись.

По завершении этих процедур образцы экспериментальной группы были рентгенографированы с бокового и проксимального видов, чтобы подтвердить длину заполняющего материала и проверить наличие пустот. Доступные полости заполненных корней были восстановлены временной пломбой без эвгенола (Cotosol, Coltene, Mahwah, NJ), а образцы хранились при 100% относительной влажности при 37◦C. Через 24 часа временная корональная пломба была удалена, и каналы были подготовлены для установки поста, удаляя гуттаперчу на глубину 12 мм с помощью бор машин Гейтса-Глиддена размеров 3 до 6 и электрических нагреваемых плуггеров (System B; Sybron Dental Specialties, Orange, CA).

Фибровый пост #2 (DT Light Post; Bisco Inc, Schaumburg, IL), подходящий по размеру к каналу, был примерен на глубину 4 мм от рабочей длины во всех образцах. После этого посты были горизонтально отрезаны с помощью водоохлаждаемого алмазного диска (#6911, Brasseler Dental Products) на 5 мм выше коронального края корня. Затем каналы были промыты 10 мл деминерализованной воды и высушены абсорбирующими бумажными конусами. Внутриконтурная дентин была травлена 37% фосфорной кислотой (Uni-Etch, Bisco Inc) в течение 15 секунд, промыта деминерализованной водой в течение 30 секунд и высушена абсорбирующими бумажными конусами. С помощью этой процедуры можно было избежать чрезмерного высушивания травленого корневого дентита благодаря концепции влажного связывания. Трехступенчатая система адгезивов с полным травлением (All Bond 2, Bisco Inc) была нанесена на слегка влажный дентин с помощью одноразовых микробрашей (3M/ESPE, St Paul, MN). Наносилось пять слоев смешанного праймера (праймеры A и B), за которыми следовал предсвязующий смола, и аккуратно высушивалось абсорбирующими бумажными конусами.

Равные количества полупрозрачной композитной смолы (Bis-Core, Bisco Inc) были смешаны, и материал был введен в канал с помощью ленгтуло спирали. После обработки поверхности поста тонким слоем праймера B (All Bond 2), пост был центрально вставлен в массу смолы вдоль всего расширения пространства для поста. Пост был установлен на полную глубину в подготовленное пространство с легким нажимом пальца, в то время как излишки смолы были удалены маленькой кисточкой. Постоянная осевая нагрузка в 1 кг была приложена на 60 секунд для стабилизации волоконного поста в пространстве для поста. После начальной химической полимеризации была выполнена световая полимеризация путем размещения светового наконечника перпендикулярно через пост в течение 20 секунд (Curing Light 2500, 3M/ESPE), чтобы свет мог передаваться в корневой канал через волоконный пост. Через 4 минуты образцы были помещены в индивидуально подписанные черные пленочные контейнеры и хранились при 100% относительной влажности в течение 24 часов при 37◦C.

После этого периода корневые части, соответствующие связанным волоконным постам, были перерезаны перпендикулярно оси поста на два серийных среза толщиной 1 мм из трех различных областей пост-пространства, а именно корональной, средней и апикальной, с использованием низкоскоростной пилы (Isomet 1000; Buehler, Lake Forest, IL), вращающейся со скоростью 325 об/мин при нагрузке 75 г, под водяным охлаждением. Таким образом, было получено шесть срезов из каждого корня, с общим количеством 60 секций на группу. Каждый срез был помечен на своей апикальной стороне нестертым маркером.

Тест на прочность соединения при выталкивании

Одна секция из каждой области пост-пространства подвергалась сжимающей нагрузке, выполненной на универсальном испытательном станке (Instron 4444; Instron, Canton, MA), работающем со скоростью перемещения 0,5 мм/мин с использованием цилиндрического плунжера из нержавеющей стали диаметром 0,6 мм до момента разрушения соединения. Апикальная поверхность, на которой была чернильная точка, была расположена лицом к кончику пуансона, что обеспечивало введение нагрузочных сил в направлении от апекса к короне, чтобы толкнуть пост к большей части среза корня, тем самым избегая каких-либо ограничений на движение материала. Плунжер был установлен так, чтобы он контактировал с постом только при нагрузке, вводя сдвиговые напряжения вдоль соединенного интерфейса.

Данные о прочности на сдвиг были преобразованы в мегапаскали (МПа), делением нагрузки в ньютонах (Н) на площадь соединенной поверхности (SL) в квадратных миллиметрах. SL была рассчитана как боковая поверхность усеченного конуса с использованием следующей формулы: SL = p (R + r)[h2 + (R – r)2]0.5, где p — это константа 3.14, R — радиус коронкового поста, r — радиус апикального поста, а h — толщина среза.

Широкие и узкие диаметры поста и толщина среза были индивидуально измерены с помощью цифрового штангенциркуля с разрешением 0.001 мм (Mitutoyo Messgerate GmbH, Нойс, Германия).

Анализ режимов разрушения

Режим разрушения каждого отклеившегося образца после теста на сдвиг был оценен с помощью стереомикроскопа (SZ60; Olympus, Токио, Япония) при увеличении 40× и классифицирован следующим образом: (1) адгезия между постом и смолой, (2) адгезия между дентином и смолой, (3) смешанный режим разрушения 1 и 2, и (4) когезионное разрушение в дентине. Поскольку ни одно когезионное разрушение в цементе или посте не произошло, эти режимы разрушения не были включены в классификацию.

Оценка сканирующей электронной микроскопии

Другой участок, полученный из каждой области пост-пространства, был подвергнут анализу с помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Участки фиксировались в 2,5% глутарральдегиде (Merck KGaA, Дармштадт, Германия), буферизованном буфером натрия какодилата с концентрацией 0,1 моль/л при pH 7,4 в течение 12 часов при 4◦C. После фиксации участки промывались 20 мл буфера натрия какодилата с концентрацией 0,1 моль/л при pH 7,4 в течение 1 часа с тремя сменами, а затем дистиллированной водой в течение 1 минуты. Затем они последовательно дегидратировались в восходящих градациях этанола (25◦, 50◦, 75◦ и 95◦ по 20 минут каждый и 100◦ в течение 60 минут) и переносились в гексаметилдисилизан (HMDS; Ted Pella, Реддинг, Калифорния) на 10 минут. Корневые участки были внедрены в эпоксидную смолу (Epo-Thin, Buehler, Лейк-Блафф, Иллинойс) и мокро отшлифованы в полировальной машине до полного обнажения интерфейсов смола/цемент/пост и полированы мокрой наждачной бумагой на основе карбида кремния с уменьшающейся абразивностью (до 1200 зернистости) и пастами для полировки на основе оксида алюминия с размерами частиц 1.0 и 0.3 мм. После очистки ультразвуком в деонизированной воде в течение 10 минут образцы деминерализовались в 6N HCl в течение 30 секунд и затем погружались в 2% NaOCl на 10 минут для удаления органических и минеральных компонентов дентин, чтобы избирательно проанализировать гибридный слой и образование смоляных тегов. Затем образцы высушивались и монтировались на алюминиевые подставки, помещались в вакуумную камеру и покрывались слоем золота примерно 300˚A (Bal-Tec SCD 005; Bal-Tec Co, Цюрих, Швейцария). Они наблюдались под сканирующим электронным микроскопом с полевым эмиттером (Phillips XL30 FEG; Philips, Эйндховен, Нидерланды), работающим на 10.0 или 20.0 кВ.

Интерфейс адгезивной системы с деминерализованным внутриканальным дентином и формирование гибридного слоя были проанализированы с использованием режимов изображения вторичных электронов, обратнорассеянных электронов или одновременно вторичных электронов и обратнорассеянных электронов. Качественный анализ адгезивных интерфейсов касался следующих характеристик: формирование и однородность гибридного слоя, толщина адгезивного слоя и интерфейсы дентин/адгезив/смола и пост/смола цемент.

Для количественной оценки формирования, морфологии и взаимодействия смоляных тегов были сделаны микрофотографии SEM (увеличение ×100, ×250 и ×500) из четырех стандартизированных областей каждого сечения, всего 12 на корень или 120 оценок на группу. Для каждого оцененного условия была установлена модифицированная четырехбалльная (0-3) шкала: балл 0 присваивался, когда не было обнаружено формирования смоляных тегов; балл 1 присваивался, когда были сформированы несколько коротких смоляных тегов; балл 2 присваивался, когда были видны длинные смоляные теги с несколькими боковыми ветвями; и балл 3 присваивался, когда были очевидны длинные, плотные смоляные теги с многочисленными боковыми ветвями. Оценка SEM проводилась в двойном слепом режиме двумя операторами независимо. В случае расхождения между ними фиксировался более низкий балл.

Статистическая оценка

Сначала была проверена нормальность распределения данных о прочности на выталкивание с использованием теста Колмогорова-Смирнова. Затем была проведена однофакторная дисперсионная анализ для оценки значимости различий в прочности на выталкивание между экспериментальными и контрольными группами. Поскольку дисперсии были однородными (тест Левена), анализ дисперсии был дополнен тестом Тьюки для пост-хок сравнений. Процент каждого типа режима разрушения в каждой группе был рассчитан. Тесты Фридмана и Краскала-Уоллиса использовались для определения наличия значительных различий между значениями режимов контрольных и экспериментальных групп, анализируемых с помощью СЭМ. Статистические анализы проводились с использованием программного обеспечения SPSS версии 17.0 для Windows (SPSS Inc, Чикаго, IL) с уровнем значимости, установленным на 0.05.

Результаты

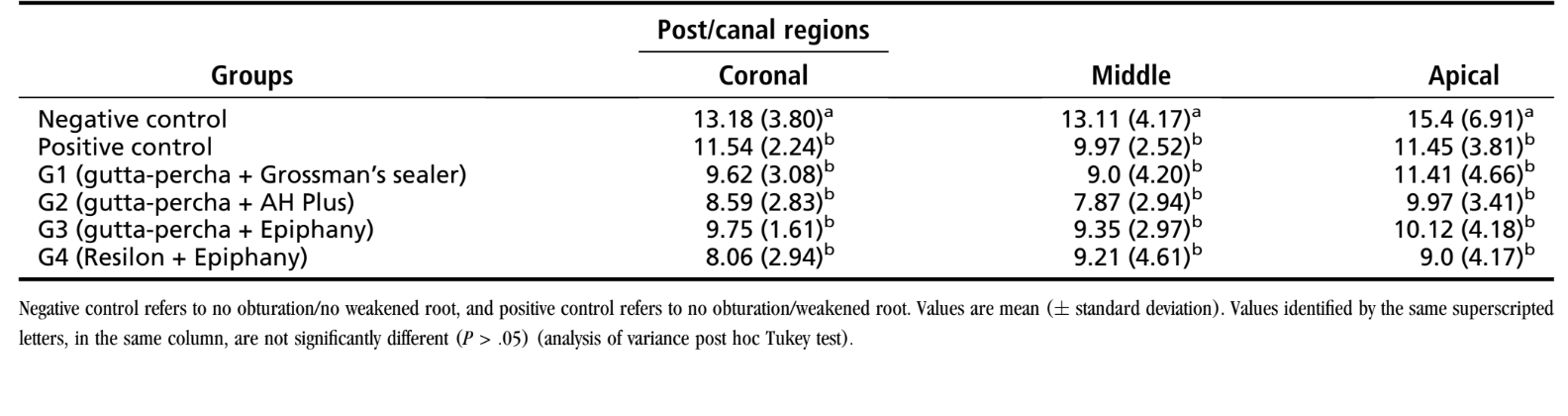

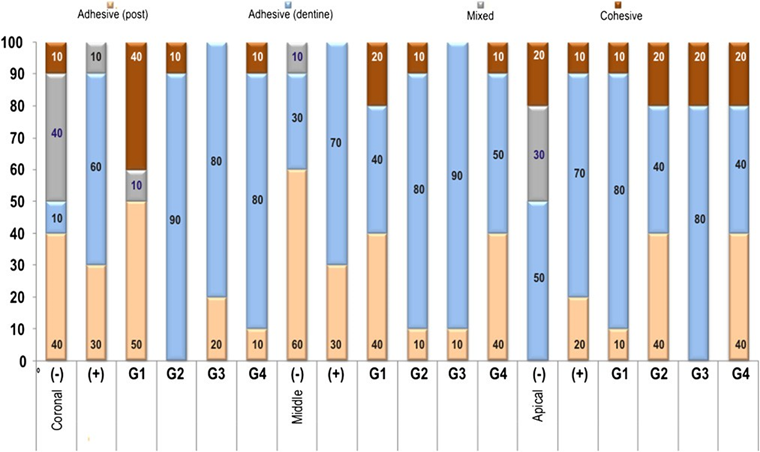

Средние значения и стандартное отклонение прочности на выталкивание (в МПа) представлены в Таблице 1. Контрольная группа с отрицательным контролем показала наивысшую удерживающую силу во всех третях (P < .05). Сравнение между положительным контролем и экспериментальными группами не показало статистически значимых различий в значениях прочности на сцепление (P > .05), что указывает на то, что предыдущая обтурация корневого канала не повлияла на удерживающую силу между штифтом и дентином (P < .05). Во всех группах уровень коронального сечения не оказал значительного влияния на прочность на выталкивание (P > .05). Стереомикроскопическое исследование образцов показало, что наиболее частым типом разрушения был адгезивный между дентином и резиновым цементом, за которым следовал адгезивный между штифтом и резиновым цементом во всех группах и третях. Никаких когезионных разрушений внутри резины или штифта не было наблюдено (Рис. 1).

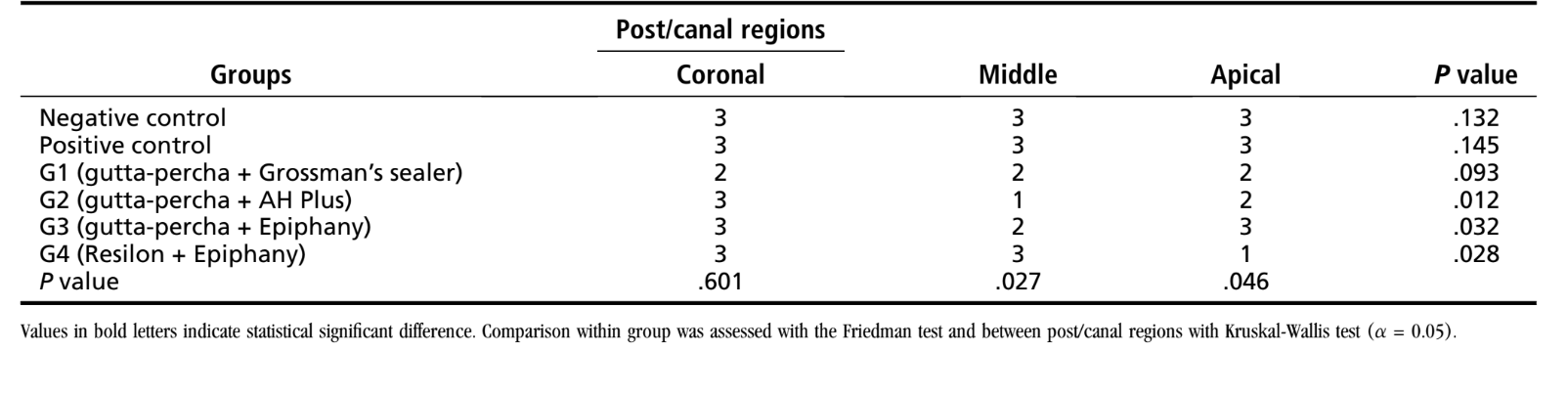

Оценка SEM показала, что все группы продемонстрировали длинные и многочисленные смоляные теги, которые, по-видимому, хорошо гибридизировались с интратубулярным дентином в некоторых проанализированных областях (Рис. 2). Хотя в композитной смоле были обнаружены пузырьки, формирование однородного гибридного слоя, смоляных тегов и адгезивных боковых ветвей было наблюдаемо во всех проанализированных регионах, как в контрольных, так и в экспериментальных группах. Несмотря на то, что трехступенчатая адгезивная система, использованная в данном исследовании, привела к образованию гибридного слоя, в некоторых областях были очевидны интерфейсные зазоры. Тем не менее, в целом было отмечено, что имелась интерфейсная адаптация и отсутствие зазоров между дентином и композитной смолой.

Данные, касающиеся морфологии и плотности смоляных меток, обобщены в Таблице 2. Учитывая образцы, в которых корневые каналы были заполнены герметиками на основе смолы (группы 2, 3 и 4), статистический анализ показал, что область канала значительно влияет на морфологию и плотность смоляных меток на интерфейсе связывания (тест Фридмана, P < .05). В целом, анализ апикальной и средней областей показал более низкую плотность смоляных меток по сравнению с корональной областью (тест Краскала-Уоллиса, P < .05).

Обсуждение

Описано множество экспериментальных установок для оценки прочности соединения. Тест на выталкивании тонких срезов, использованный в этом исследовании, считается действительным методом для оценки адгезии волоконного поста к стенкам корневого канала, поскольку он позволяет проводить измерения для каждой трети, упрощает расчет площади соединения и менее чувствителен к вариациям в распределении напряжений и между образцами во время приложения нагрузки по сравнению с испытаниями на растяжение и сдвиг. Пост DT Light также был использован, поскольку он продемонстрировал улучшенные свойства по сравнению с другими системами. Его двойная конусообразная форма позволяет минимизировать трение, направляя осевую силу от наименьшего к наибольшему диаметру, концентрируя силу выталкивания на интерфейсе адгезии.

Что касается материалов и методов, все корневые каналы были промыты перед цементацией поста с использованием деминерализованной воды вместо NaOCl. Сообщается, что остаточные химические ирригаторы, вероятно, диффундируют в дентинные канальцы и могут повлиять на инфильтрацию смолы в деминерализованный дентин или помешать полной полимеризации адгезивных систем. Условия полости рта также были смоделированы путем хранения образцов в инкубаторе при 37◦C и 100% влажности. Не было предпринято попыток термоциклирования образцов, поскольку это, похоже, не влияет на прочность выталкивания системы DT Light Post.

Кроме того, в настоящем исследовании были использованы следующие процедуры, которые помогут оптимизировать адгезию к корневому дентину и удержание штифтов: использование многобутылочных адгезивных систем с двойным отверждением в сочетании с двойными смолистыми цементами; использование совместимых по размеру кистей для корневого канала для нанесения адгезивной системы; использование ленгуло-буров для введения смолистого цемента; предварительная обработка поверхности штифта с помощью связывающего агента (силана и/или адгезива); использование адгезивной системы и смолистого цемента от одного производителя; и использование полупрозрачных волоконно-смолистых штифтов, которые обеспечивают лучшее полимеризацию в самых глубоких участках канала благодаря способности пропускать свет.

Учитывая результаты теста на выталкивание, в настоящем исследовании были обнаружены статистически значимые различия между экспериментальной и положительной контрольной группами, что привело к принятию первой нулевой гипотезы (т.е. предшествующая обтурация корневого канала не повлияла на удержание волоконных штифтов, цементированных фиксирующими агентами). По этому поводу, хотя некоторые авторы сообщали, что остатки материалов для заполнения могут повлиять на полимеризацию или химическое действие смолистых цементов и, таким образом, негативно повлиять на их адгезивные свойства при фиксации интрарадикальных штифтов, другие пришли к выводу, что они не оказывают значительного влияния на удержание штифтов.

Большинство из этих спорных мнений было объяснено с учетом того, что чем дольше время контакта эндодонтического герметика с дентином, тем выше проницаемость вредных веществ через дентинные канальцы, что может повлиять на адгезию цементов. Это может объяснить текущие результаты, так как для имитации клинически значимых условий для восстановления, штифты были вставлены после кратковременного воздействия (24 часа) дентином на заполняющие материалы. Некоторые исследования также утверждали, что ирригационные растворы, кислотное травление и подготовка пространства для штифта могут деминерализовать и/или удалить часть поверхности дентину, что было бы достаточно для устранения избытка цемента из дентинных канальцев. Кроме того, поскольку корни были ослаблены, контроль влажности субстрата во время техники связывания проводился с соответствующим визуальным контролем.

С другой стороны, группа негативного контроля (неослабленный корень) имела значительно большую удерживающую силу, чем другие группы. Известно, что скользящее трение, возникающее из-за межфазной шероховатости, существенно влияет на результаты, полученные в тестах на выталкивание композитных материалов. Несоответствие в опытах с микротенсионными и тестами на выталкивание сильно указывает на то, что сопротивление смещению связанных волоконных штифтов может в значительной степени происходить от скользящего трения. В результате, удерживающая сила связанного штифта к дентину корневого канала может в значительной степени зависеть от сопротивления скольжению к смещению, а не от относительно низкой микромеханической и химической адгезии, достигнутой с помощью адгезивов на основе смол для дентину. Однако, поскольку образцы в негативной группе не были ослаблены, можно ожидать более высокого сопротивления трению штифта во время теста на выталкивание, чем в других группах.

Поскольку пост сохраняет и стабилизирует корень, важно оценить различные уровни адгезии поста. Следовательно, одной из целей настоящего исследования было оценить прочность связи на каждом уровне корня. Поскольку апикальная треть дентинного канала надежно связывалась с постом и была аналогична средней или корональной третьям, вторая нулевая гипотеза также была принята. В соответствии с морфологическими различиями в радикулярном дентине (т.е. уменьшение плотности дентинных канальцев и измененное выражение коллагена) адгезия более проблематична в апикальном дентине по сравнению с корональным дентином, что может объяснить, почему самая сильная адгезия наблюдалась в самых корональных участках в некоторых исследованиях. В отличие от этого, другие исследования не выявили значительного влияния области корневого канала на прочность связи. Это сходство в результатах выталкивания среди третей может быть объяснено прямым доступом к самым апикальным участкам канала благодаря удалению внутреннего дентита, что облегчает травление и более тщательное применение адгезивной системы. Кроме того, также утверждается, что прочность связи связана с площадью поверхности интертубулярного дентита, а не с плотностью канальцев.

В настоящем исследовании, которое согласуется с предыдущими исследованиями, неудачи чаще всего происходили на границе цемента и дентин, что предполагает, что этот интерфейс слабее, чем между штифтом и цементом. Также было зафиксировано возникновение адгезионного разрушения между штифтом и цементом. Эпоксидная смола, использованная для встраивания кварцевых волокон в DT Light Post, имеет высокую степень сшивания и не содержит функциональных групп, способных реагировать с метакрилатными группами смолы, содержащимися в смоле Bis-Core. Для усиления адгезии, особенно в случае штифтов на основе эпоксидной смолы, рекомендуется предварительная обработка поверхности штифта с помощью связующего агента (силана и/или адгезива); однако это не предотвратило неудачу.

Введение цемента в канал с помощью лентикуло спирали показало себя как наиболее эффективный метод распределения цемента по всему пространству штифта и формирования однородного, непрерывного слоя. Хотя сообщалось, что это техника для уменьшения пустот и пузырьков в цементе, анализ SEM образцов в настоящем исследовании выявил пузырьки в резиновом цементе во всех областях экспериментальных и контрольных групп. Это может быть связано с воздухом, попадающим в смолу во время смешивания основы и катализатора, ее вязкостью и/или анатомической изменчивостью корня, что может нарушить ее трехмерное распределение в подготовленном канале. Несмотря на это, ни одно когезионное разрушение ни в цементе, ни в штифте не было зафиксировано.

Адекватное сцепление с дентином достигается, когда формируется непрерывный гибридный слой с регулярными и плотными смоляными тегами, обеспечивающий более прочное соединение поста с дентином корневого канала. В настоящем исследовании анализ SEM показал, что все группы продемонстрировали очевидный гибридный слой и правильное формирование смоляных тегов. Однако были обнаружены значительные различия в плотности смоляных тегов среди анализируемых областей. Апикальная область показала, что количество дентинных трубочек, которые не были инфильтрированы адгезивом, было более частым, чем в шейной области. Это может быть связано с уменьшением диаметра и плотности трубочек в апикальном направлении.

Тем не менее, это не оказало влияния на удерживающую силу, вероятно, из-за правильной гибридизации дентинов.

В настоящем исследовании были наблюдены области отслоения интерфейса дентин-цемент. При использовании светотвердеющих материалов напряжение от отверждения, возникающее в неблагоприятной геометрической конфигурации корневого канала, может быть настолько интенсивным, что смоляные композиты могут отсоединяться от стенок дентину, создавая интерфейсные зазоры.

Сеть смоляных тегов можно рассматривать как результат увеличения площади поверхности, доступной для связывания, благодаря эффекту травления дентин, но не все области продемонстрировали одинаковую реакцию на процедуру травления. Хотя в экспериментальных группах были отмечены различные плотности смоляных тегов, контрольные группы показали более однородное образование смоляных тегов. Объяснение этой разницы может быть связано с наличием оставшихся тегов от эндодонтического герметика, которые препятствуют правильной адгезивной инфильтрации. Эта проблема не была изучена в настоящей работе и действительно должна быть дополнительно рассмотрена в будущих исследованиях.

Выводы

Основываясь на этих выводах и в рамках ограничений ex vivo исследования, можно заключить, что тип эндодонтического герметика и уровень корневого канала не влияли на прочность соединения кварцевого волокнистого поста, используемого в тонкостенных корнях, неослабленные корни показали наибольшую удерживающую силу во всех третях, наиболее частым типом неудачи было адгезивное соединение между дентином и цементом, и все образцы показали длинные и многочисленные смоляные теги, которые, по-видимому, хорошо гибридизировались с интратубулярным дентином.

Авторы: Cid Alonso Manicardi, Marco Aurélio Versiani, Paulo César Saquy, Jesus Djalma Pécora, Manoel Damião de Sousa-Neto,

Ссылки:

- Teixeira CS, Silva-Sousa YT, Sousa-Neto MD. Прочность сцепления волоконных штифтов с ослабленными корнями после реставрации смолой с различным временем светового отверждения. J Endod 2009;35: 1034–9.

- Vichi A, Grandini S, Ferrari M. Сравнение двух клинических процедур для сцепления волоконных штифтов в корневом канале: микроскопическое исследование. J Endod 2002; 28:355–60.

- Kremeier K, Fasen L, Klaiber B и др. Влияние типа эндодонтического штифта (стекловолокно, кварцевое волокно или золото) и цементирующего материала на прочность сцепления с дентином в vitro. Dent Mater 2008;24:660–6.

- Goracci C, Grandini S, Bossu M и др. Лабораторная оценка удерживающего потенциала адгезивных штифтов: Обзор. J Dent 2007;35:827–35.

- Ferrari M, Vichi A, Grandini S. Эффективность различных адгезивных техник при сцеплении с стенками корневого канала: Исследование SEM. Dent Mater 2001;17:422–9.

- Gaston BA, West LA, Liewehr FR и др. Оценка региональной прочности сцепления смолы к эндодонтическим поверхностям. J Endod 2001;27:321–4.

- Putignano A, Poderi G, Cerutti A и др. Исследование in vitro адгезии кварцевых волоконных штифтов к радикальному дентину. J Adhes Dent 2007;9:463–7.

- Bitter K, Noetzel J, Stamm O и др. Рандомизированное клиническое испытание, сравнивающее влияние установки штифта на частоту неудач постэндодонтических реставраций: Предварительные результаты за средний период 32 месяца. J Endod 2009;35:1477–82.

- Boschian Pest L, Cavalli G, Bertani P и др. Адгезивные постэндодонтические реставрации с волоконными штифтами: Испытания на выталкивание и наблюдения SEM. Dent Mater 2002;18: 596–602.

- Vichi A, Grandini S, Davidson CL и др. Оценка SEM нескольких адгезивных систем, используемых для сцепления волоконных штифтов в клинических условиях. Dent Mater 2002; 18:495–502.

- Akgungor G, Akkayan B. Влияние адгезивных агентов для дентинов и режимов полимеризации на прочность сцепления между полупрозрачными волоконными штифтами и тремя регионами дентинов в пространстве штифта. J Prosthet Dent 2006;95:368–78.

- Aksornmuang J, Nakajima M, Foxton RM и др. Региональные прочности сцепления и анализ неудач волоконных штифтов, сцепленных с дентином корневого канала. Oper Dent 2008;33:636–43.

- Mj€or IA. Проницаемость дентинов: Основа для понимания реакций пульпы и адгезивной технологии. Braz Dent J 2009;20:3–16.

- Ferrari M, Vichi A, Grandini S и др. Влияние микробрашера на эффективность сцепления в корневых каналах. Am J Dent 2002;15:227–31.

- Goracci C, Fabianelli A, Sadek FT и др. Вклад трения в сопротивление смещения сцепленных волоконных штифтов. J Endod 2005;31:608–12.

- Goracci C, Sadek FT, Fabianelli A и др. Оценка адгезии волоконных штифтов к интрадикулярному дентину. Oper Dent 2005;30:627–35.

- Kurtz JS, Perdigão J, Geraldeli S и др. Прочность сцепления штифтов цвета зуба, влияние герметика, адгезива для дентинов и региона корня. Am J Dent 2003;16:31A–6.

- Perdigão J, Gomes G, Lee IK. Влияние силана на прочность сцепления волоконных штифтов. Dent Mater 2006;22:752–8.

- Radovic I, Corciolani G, Magni E и др. Проницаемость света через волоконный штифт: Влияние на адгезию, модуль упругости и твердость двукомпонентного смоляного цемента. Dent Mater 2009;25:837–44.

- Dias LL, Giovani AR, Silva Sousa YT и др. Влияние эндодонтического герметика на основе эвгенола на адгезию интрадикулярных штифтов, цементированных после различных периодов. J Appl Oral Sci 2009;17:579–83.

- Vano M, Cury AH, Goracci C и др. Удержание волоконных штифтов, цементированных через разные временные интервалы в каналах, запечатанных с использованием эпоксидного герметика. J Dent 2008;36:801–7.

- Teixeira CS, Silva-Sousa YC, Sousa-Neto MD. Эффекты времени воздействия света на твердость композитной смолы после укрепления корня с использованием полупрозрачного волоконного штифта. J Dent 2008;36:520–8.

- Teixeira CS, Pasternak-Junior B, Borges AH и др. Влияние эндодонтических герметиков на прочность сцепления углеродных волоконных штифтов. J Biomed Mater Res B Appl Biomater 2008;84:430–5.

- Schwartz RS, Murchison DF, Walker WA 3rd. Эффекты эвгенола и неэвгенольных эндодонтических герметиков на удержание штифтов. J Endod 1998;24:564–7.

- Ngoh EC, Pashley DH, Loushine RJ и др. Эффекты эвгенола на прочность сцепления смолы с дентином корневого канала. J Endod 2001;27:411–4.

- Alfredo E, de Souza ES, Marchesan MA и др. Влияние эндодонтического цемента на основе эвгенола на адгезию интрадикулярных штифтов. Braz Dent J 2006;17:130–3.

- Tjan AH, Nemetz H. Влияние эндодонтического герметика, содержащего эвгенол, на удержание предварительно изготовленных штифтов, цементированных адгезивной композитной смолой. Quintessence Int 1992;23:839–44.

- Vano M, Cury AH, Goracci C и др. Влияние немедленной и отсроченной цементации на удержание различных типов волоконных штифтов в каналах, запечатанных с использованием эвгенольного герметика. J Endod 2006;32:882–5.

- Baldissara P, Zicari F, Valandro LF и др. Влияние лечения корневых каналов на сцепление кварцевых волоконных штифтов с корневым дентином. J Endod 2006;32:985–8.

- Costa JA, Rached-Junior FA, Souza-Gabriel AE и др. Прочность выталкивания метакрилатных смол на стенки корневого канала. Int Endod J 2010;43:698–706.

- Fisher MA, Berzins DW, Bahcall JK. Сравнение прочности сцепления различных материалов для обтурации с дентином корневого канала с использованием дизайна испытания на выталкивание. J Endod 2007;33:856–8.

- Gesi A, Raffaelli O, Goracci C и др. Интерфейсная прочность Resilon и гуттаперчи к интрадикулярному дентину. J Endod 2005;31:809–13.

- Sly MM, Moore BK, Platt JA и др. Прочность сцепления новой эндодонтической системы обтурации (Resilon/Epiphany). J Endod 2007;33:160–2.

- Resende LM, Rached-Junior FJ, Versiani MA и др. Сравнительное исследование физико-химических свойств герметиков корневых каналов AH Plus, Epiphany и Epiphany SE. Int Endod J 2009;42:785–93.

- Morris MD, Lee KW, Agee KA и др. Эффекты гипохлорита натрия и RC-prep на прочность сцепления смолы с эндодонтическими поверхностями. J Endod 2001;27:753–7.