Односторонняя дисцектомия височно-нижнечелюстного сустава без интерпозита у пациентов с перфорацией или фрагментацией диска: проспективное исследование

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация

Цель: Дискэктомия височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) является одной из самых популярных хирургических техник для пациентов с несохраняемым диском. Предыдущие исследования продемонстрировали предсказуемые результаты дискэктомии с оптимальными результатами в снижении боли и максимальном открытии рта (МОР). Однако в тех исследованиях часто были широкие критерии включения. Поэтому это исследование было проведено для оценки роли односторонней дискэктомии ВНЧС при четко определенном диагнозе.

Методы: Было разработано 6-летнее проспективное исследование, включающее пациентов, леченных односторонней дискэктомией ВНЧС без интерпозиций, с сохранением мыщелка и височного фибро-хряща, для двух специфических интраартикулярных диагнозов: перфорация диска и фрагментация диска.

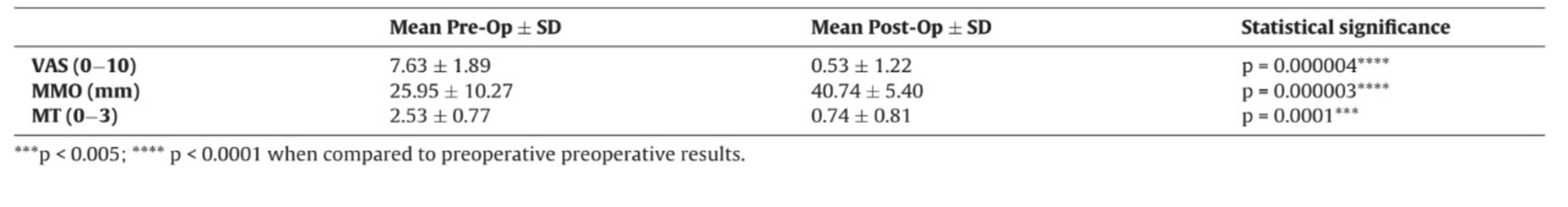

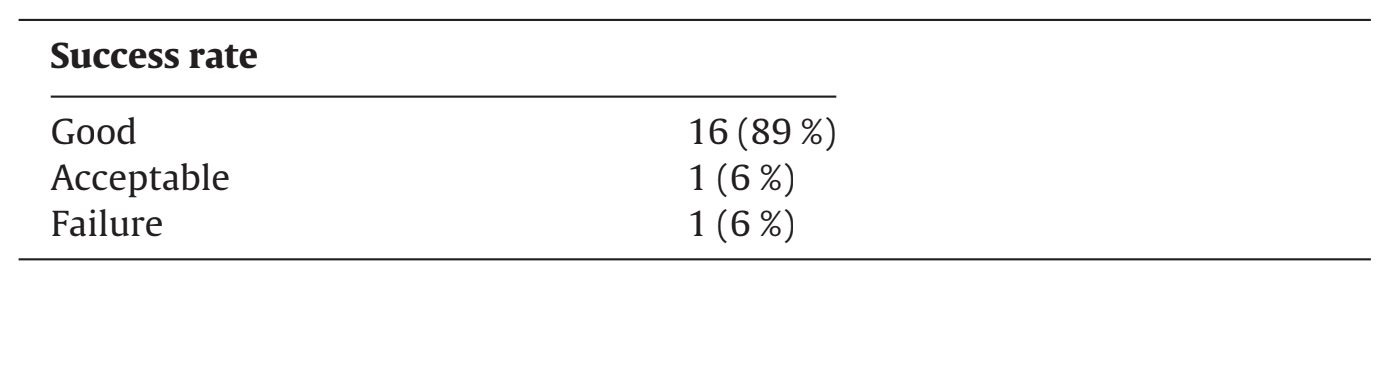

Результаты: Всего было включено 19 пациентов со средним возрастом 51.05 ± 13.71 (среднее ± СД) лет. Предоперационная боль составила 7.63 ± 1.89 (среднее ± СД), МОР составил 25.95 ± 10.27 мм (среднее ± СД), а болезненность мышц (БМ) составила 2.53 ± 0.77 (среднее ± СД). Наиболее распространенным диагнозом была перфорация диска. После в среднем 37.9 месяцев времени наблюдения (в диапазоне от 10 до 71 месяца) было отмечено статистически значительное улучшение боли (P < 0.0001), МОР (P < 0.0001) и БМ (P = 0.00011). После операции 16 из 18 пациентов (89 %) показали снижение боли и улучшение МОР, соответствуя критериям успешного результата операции на ВНЧС. Повторная операция не потребовалась.

Заключение: Односторонняя дисцектомия ВНЧС без интерпозита у пациентов с перфорацией или фрагментацией диска кажется адекватной техникой. Однако мы призываем к проведению строгих долгосрочных исследований и новых доклинических испытаний для поиска замены диска, так как соответствующие доклинические испытания продемонстрировали значительные дегенеративные изменения после дисцектомии ВНЧС.

Введение

Темпоромандибулярные расстройства (ТМР) являются наиболее распространенным источником орофациальной боли ненадзорного происхождения. Эти расстройства могут быть вызваны гетерогенной группой патологий, затрагивающих височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС), жевательные мышцы или оба. Преобладание симптомов ТМР сообщается в пределах 10–33% населения. Наиболее распространенные признаки и симптомы включают боль, звуки в суставе, ограничение движений нижней челюсти, деформации лица, вывих мыщелка и повторяющиеся головные боли. Эти симптомы могут негативно сказываться на качестве жизни пациентов. Хирургические методы лечения ТМР зарезервированы для специфических случаев, однако с популяризацией мини-инвазивных хирургических техник, таких как артроскопия ВНЧС, большее количество пациентов стало подходить для этих менее инвазивных методов, расширяя возможности хирургии ВНЧС. В диагностике, такой как анкилоз, опухоли и аномалии роста, открытая хирургия ВНЧС настоятельно рекомендуется; однако эти диагнозы относительно редки. Внутренние нарушения ВНЧС, связанные с положением/целостностью диска и остеоартрозом, встречаются чаще, но хирургическая индикация также более относительна. Из всех методов открытой хирургии, дисцектомия ВНЧС без интерпозита, вероятно, является одной из самых популярных процедур. Недавно Ângelo и др. показали, что билатеральная дисцектомия, сохраняющая мыщелок и височный фибро-хрящ, может вызвать серьезные изменения в изображении и гистопатологии ВНЧС у черных мериносов. Кроме того, дегенеративные изменения в мыщелке, функциональные жевательные изменения не были наблюдаемы. В другом доклиническом исследовании удаление диска и фибро-хряща привело к травматическому анкилозу ВНЧС. Роль мыщелка и височного фибро-хряща в суставе остается плохо понятной, но, похоже, она имеет решающее значение, балансируя функцию диска. У людей краткосрочные исследования по дисцектомии ВНЧС были связаны с успешными результатами. Майкл Милоро и др. в ретроспективном исследовании описали дисцектомию без замены как эффективную процедуру, улучшающую максимальное открытие рта (МОР). В долгосрочных оценках дисцектомия была эффективной в облегчении боли и привела к большему улучшению в МОР (>35 мм). Несмотря на хорошие клинические результаты, некоторые исследования наблюдали дегенеративные изменения в анализе изображений, показывающие изменения в костях и ремоделирование мыщелка нижней челюсти из-за механического стресса. Эллис и др. отметили, что меньшее улучшение в МОР (<10 %) было связано с более высоким риском плохого результата и возможной необходимостью полной замены сустава ВНЧС. В совокупности клинические и доклинические результаты показали, что дисцектомия ВНЧС может считаться субоптимальной техникой, и эффективная замена диска, действующая как амортизатор между мыщелком и височной ямкой, могла бы, теоретически, улучшить эти результаты. Несмотря на обширные исследования в области тканевой инженерии, в настоящее время ни одна подходящая замена диска не продемонстрировала безопасность и эффективность. На самом деле, последние рекомендации не рекомендуют замену диска, так как невалидная опция не показала превосходства над дисцектомией. Пока нет эффективной замены диска, дисцектомия часто используется, когда диск частично или полностью поврежден и не может быть восстановлен и/или когда другие методы не помогают облегчить симптомы. Некоторые предыдущие исследования имели гетерогенные критерии включения, ретроспективные данные и нерandomизацию, что затрудняет выводы о данной технике. Мы разработали строгие проспективные исследования для пациентов с: 1) односторонней перфорацией диска ВНЧС или 2) односторонней фрагментацией диска ВНЧС. Эти пациенты были предложены односторонней дисцектомии ВНЧС с сохранением мыщелка и височного фибро-хряща.

Материалы и методы

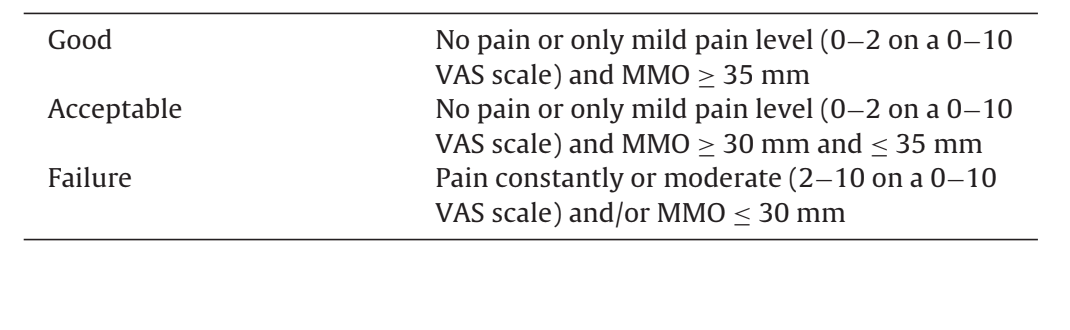

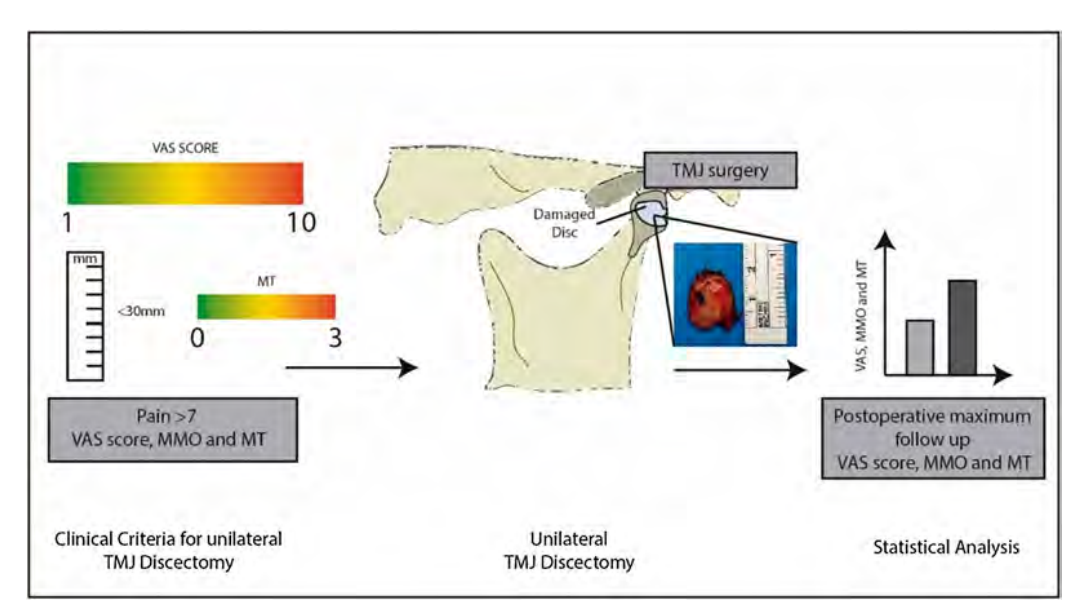

Измеряемыми переменными в ходе исследования были боль в ВНЧС, с использованием Визуальной Аналоговой Шкалы (VAS, 0−10, где 0 - отсутствие боли, а 10 - максимальная невыносимая боль), MMO (мм) с использованием сертифицированной линейки между зубами резцов и болезненность мышц (MT) при пальпации жевательной и височной мышц. Для MT авторы использовали классификацию 0−3, как определено в TMD/RDC. Это исследование соответствует рекомендациям STROCSS. Исследование было зарегистрировано в ClinicalTrials.Gov под номером: NCT04857294. Уровень успеха операции был оценен как хороший, приемлемый и неудача в соответствии с Таблицей 1 как описано Эрикссоном, Вестессоном.

Дизайн исследования

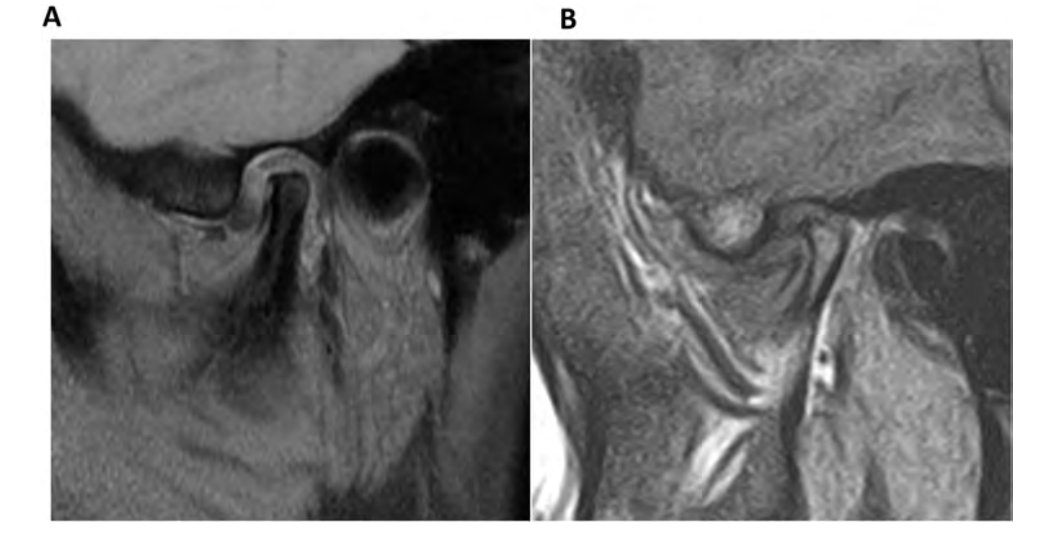

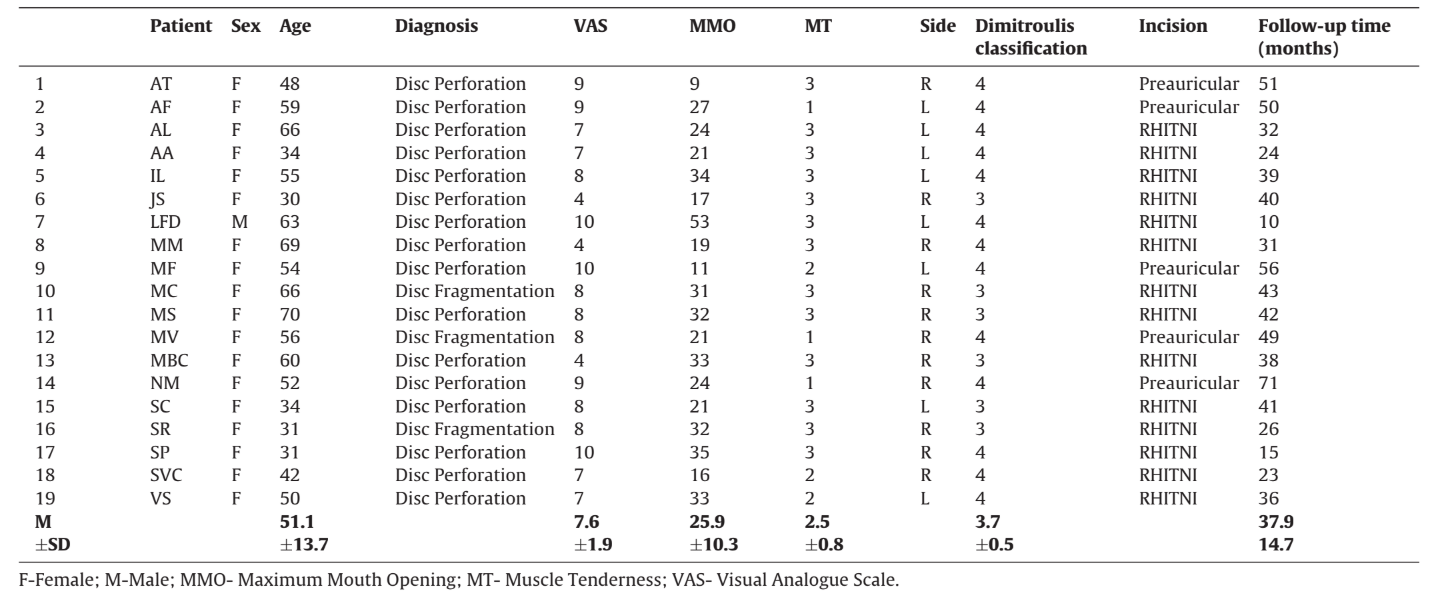

В Португалии было проведено 6-летнее проспективное исследование в частном учреждении с 1 января 2015 года по 1 октября 2021 года. Исследование было одобрено этическим комитетом. Все участники, принятые в исследование, дали свое информированное согласие в письменной форме в соответствии с действующим законодательством. Данные пациентов были очищены от любых личных идентифицирующих параметров и получили случайный идентификационный номер. Все операции проводил один и тот же хирург (D.A.) с тем же ассистентом-хирургом (D.S.). Критерии включения были следующими: 1) Возраст > 18 лет; 2) Односторонняя боль в ВНЧС >7 (0−10 VAS) и/или MMO < 30 мм (Рис. 1); 3) Магнитно-резонансная томография (МРТ), показывающая одностороннее перфорацию диска или фрагментацию диска, и подтверждение окончательного диагноза во время операции (Рис. 2); 4) Клиническое и визуализирующее обследование с критериями для односторонней дисцектомии ВНЧС; 5) Классификация Димитрулиса по категориям 3 и 4. Критерии исключения: 1) Предыдущая хирургическая интервенция на ВНЧС; 2) Сопутствующая контралатеральная операция; 3) Возраст < 18 лет; 4) Дегенеративные изменения мыщелка с или без остеофитов, подтвержденные МРТ и интраоперационно. Оценка VAS, MMO и MT пациентов регистрировались до операции и после операции в следующем временном интервале: T0 (до операции – 2 недели); и T1 (максимальное наблюдение после операции) (Рис. 1).

Хирургический протокол

Предоперационное лечение включало использование шины более 6 месяцев и/или медикаментов (НПВП и/или миорелаксанты) более 1 месяца без симптоматического разрешения. Во время операции все пациенты находились под общим наркозом с назотрахеальной интубацией, в большинстве случаев с использованием внутривенного наркозного протокола, обычно с инфузией ремифентанила. Внутриоперационные стероиды, обычно дексаметазон, вводились в первую очередь для минимизации послеоперационного отека. ИспользовInc классический предушной разрез или разрез корня завитка в области межушной выемки (RHITNI). RHITNI является модификацией классического эндорального разреза, отмеченного от нижней границы корня завитка до крюка, выполняя V-образную форму вдоль нижней границы трагуса, чтобы закончить в ушной выемке. Этот разрез позволяет полностью контролировать анатомию во время операции, обеспечивает адекватное хирургическое обнажение, низкие риски повреждения нервных структур, снижает необходимость в лигатуре сосудов и обеспечивает более удовлетворительные косметические результаты по сравнению с классическими предушными или эндоральными подходами. Дискэктомия проводилась с сохранением мыщелка и височного фибро-хряща. После операции не накладывалась повязка и не требовался специальный уход. Ограничений на мытье волос не было рекомендовано. Реабилитационная программа началась через 5 дней после операции и включала 9 сеансов. Пациенты наблюдались на контрольных осмотрах через 1 неделю, 15 дней, 30 дней, 90 дней, а затем с интервалом в 1 год.

Статистический анализ

Данные были проанализированы с использованием программного обеспечения SPSS (v26) и GraphPad Prism (v9). Переменные выражались как среднее значение (± стандартное отклонение (SD). Нормальность данных была проверена для всех тестов. Для переменных с нормальным распределением использовался парный t-тест Стьюдента, а для переменных без нормального распределения - тест знаков рангов. P < 0.05 считался статистически значимым.

Результаты

В исследование было включено 19 пациентов (в возрасте от 30 до 70 лет) (Таблица 2). Средний возраст пациентов составил 51.05 ± 13.71 (среднее ± SD) года, из которых 18 были женского пола (95 %). Из 19 пациентов 11 были прооперированы на правом ВНЧС, а 8 - на левом ВНЧС. Все пациенты были классифицированы как 3 или 4 по классификации Димитрулиса, что соответствует умеренным или тяжелым стадиям соответственно. Средняя предоперационная боль составила 7.63 ± 1.89 (среднее ± SD), MMO составил 25.95 ± 10.27 мм (среднее ± SD), а MT составил 2.53 ± 0.77 (среднее ± SD). Наиболее распространенным диагнозом было перфорация диска. Среднее время наблюдения составило 37.9 месяцев (Таблица 2). Не было зарегистрировано хирургических или заживляющих осложнений. Авторы не были вынуждены повторно оперировать какой-либо сустав после дисцектомии ВНЧС, однако 2 пациента сообщили о контралатеральной боли (оба с острым вывихом диска с редукцией) и были лечены с помощью артроцентеза ВНЧС. Сравнение между предоперационными и послеоперационными результатами было проведено. Нормальное распределение было обнаружено в данных MMO, в отличие от результатов MT и VAS. После в среднем 37.9 месяцев наблюдения было отмечено статистически значительное улучшение боли, MMO и MT (Таблица 3). Доля пациентов, показавших хороший и приемлемый результат, составила восемьдесят девять процентов (89 %) и шесть процентов (6 %), соответственно. Шесть процентов (6 %) были классифицированы как неудача (Таблица 4).

Обсуждение

Эта столетняя техника, впервые описанная Ланцем в 1909 году, по-прежнему вызывает споры. До сих пор большинство исследований ограничены коротким временем наблюдения. Поведение пациентов после дисцектомии ВНЧС может способствовать различным результатам с течением времени и в сочетании с результатами предклинических испытаний может вызывать недоверие у хирургов ВНЧС при принятии сложного решения о удалении диска. Настоящее проспективное исследование с участием 19 пациентов изучало влияние односторонней дисцектомии ВНЧС с сохранением мыщелка и височного фибро-хряща на боль, MMO и MT строго у пациентов с односторонним перфорацией или фрагментацией диска. В последние годы различные отчеты изучали роль дисцектомии ВНЧС. Однако в большинстве случаев критерии включения для этих исследований включали смещенный диск с редукцией или смещенный без редукции. Некоторые исследования показали, что смещенный диск с редукцией или смещенный без редукции имеют хорошие результаты с мини-инвазивными техниками, такими как артроцентез ВНЧС и артроскопия ВНЧС, что согласуется с клинической практикой авторов. Однако, когда диск поврежден, дисцектомия ВНЧС кажется приемлемым подходом. Недавнее исследование наблюдало значительные гистопатологические изменения в дисках ВНЧС в случаях фрагментации или перфорации диска. Эти изменения в основном заключались в: (1) предфиброзной склерозе с миелоидной дегенерацией; (2) отложениях коллагена; (3) увеличении фибро-гидалиновых и фиброзных тканей; (4) потере эластичности; (5) разбросанных кальцификациях и (6) синовиальном воспалении. Эта статья подчеркивает важность выполнения дисцектомии в случаях фрагментации и перфорации диска, так как эти изменения, похоже, являются необратимыми.

В нашем исследовании медианный возраст пациентов составил 51 год, что выше, чем в других исследованиях (средний ∼32−37 лет), однако наш возрастной диапазон составил 30–70 лет. В нашем опыте мы не наблюдали признаков перфорации или фрагментации у пациентов младше 30 лет. Большинство исследований присвоили классификацию по стадиям Уилкса всем пациентам и в основном включали заболевания стадии Уилкса III, IV и V. Однако классификация Уилкса в основном основана на 2 подтипах ТМД (внутреннее расстройство и остеоартроз), не охватывающих все возможные подкатегории, известные на сегодняшний день. В нашем исследовании мы использовали классификацию Димитрулиса, более современную классификацию, которая включает больше подкатегорий ТМД. Средний балл по Димитрулису составил ∼4, что соответствует "тяжелым изменениям в ВНЧС" с показанием к дисцектомии ВНЧС как основному методу лечения. Авторы считают, что категория 4 по Димитрулису может быть сопоставима со стадией IV по Уилксу.

Наше исследование показало статистически значительное снижение боли, измеренной с помощью шкалы VAS (Таблица 3). В последние годы различные исследования также сообщали о снижении боли после дисцектомии. Эрикссон и Уэстессон описали, что 50 из 52 прооперированных пациентов не испытывали/испытывали уменьшение боли (0-19/100). Точно так же Такаку и др. в 35 прооперированных суставах наблюдали отсутствие боли в 32 суставах, а 3 сустава испытывали легкую боль. Ниберг и др. в 5-летнем ретроспективном исследовании подтвердили только снижение боли при жевании, в то время как боль в покое не изменилась значительно. Бьорнланд и Лархейм не наблюдали боли у 20 из 29 пациентов (69 %) через 3 года, и аналогичные наблюдения были сделаны через 10 лет после операции.

Дискэктомия также оказала положительное влияние на MMO (Таблица 3). MMO изменился с среднего предоперационного значения 25.95 мм (в диапазоне 9–53 мм) до постоперационного 40.74 мм (в диапазоне 36−55 мм). Наши результаты аналогичны результатам Милоро и др. и Бьёрнланда, Лархейма.

Мы зафиксировали значительное улучшение MT после дискэктомии (Таблица 3). Однако в литературе не сообщалось о данных по этому параметру после дискэктомии ВНЧС. Высокие уровни MT в жевательной и височной мышцах коррелируют с дисфункцией ВНЧС, и оценка этого параметра может быть важным дополнением для определения успеха операции.

В этом исследовании общий уровень успеха дискэктомии составил 89 % (Таблица 4). Это значение соответствует данным других авторов, которые получили благоприятные результаты у 82–87 % пациентов.

Соответственно, по словам Бьёрнланда и Лархейма, успешные результаты через 3 года после дисцектомии ВНЧС являются надежным предиктором результатов через 10 лет, что может поддержать продолжение наших результатов. Осложнения после операции на ВНЧС встречаются редко, но могут иметь серьезные последствия. В нашем исследовании мы не обнаружили хирургических осложнений в оперированном суставе, и авторам не пришлось повторно оперировать ни одного пациента. Однако 2 пациента сообщили о контралатеральной боли в течение периода наблюдения. Эти пациенты были легко управляемы с помощью артроцентеза ВНЧС. В 2004 году Ниберг и др. в ретроспективном исследовании наблюдали у 15 пациентов, подвергшихся односторонней дисцектомии ВНЧС, 87% уровень успеха через 5 лет наблюдения и отсутствие контралатеральных изменений. Напротив, Эрикссон и Вестессон, несмотря на то, что сообщили о хорошем результате у 85% из 64 пациентов, подвергшихся двусторонней и односторонней дисцектомии ВНЧС, сообщили о 5% уровне повторных операций, и в 8% случаев они оперировали контралатеральную сторону. В анализе изображений они также наблюдали, что более 90% пациентов имели остеофиты/уплощение или склероз мыщелка без связи с симптомами пациентов. Мы не оценивали изменения на изображениях в этом исследовании. В предклиническом испытании, проведенном на черных мериносах, авторы наблюдали значительные изменения на изображениях и гистологических изменениях после двусторонней дисцектомии ВНЧС. Эти результаты были получены на ранее здоровых суставах с сохраненным фиброзным хрящом. Авторы не обнаружили никаких функциональных изменений, ни в жевании, ни в жевании. Можно обсудить, что двусторонняя дисцектомия может иметь худший результат по сравнению с односторонней операцией. Также состояние фиброзного хряща, особенно после дисцектомии, может быть важным для поддержания целостности сустава. Все эти моменты остаются плохо понятными, и, к сожалению, эта работа имеет небольшую ценность для прояснения этих вопросов.

С клинической точки зрения, инженерия тканей ВНЧС остается отличной возможностью для исследователей объединить усилия в поисках эффективной и безопасной замены диска ВНЧС. Этот трудный путь должен быть тщательным, чтобы избежать поспешных решений, которые могут поставить под угрозу здоровье пациента. На самом деле, неудачи прошлого, такие как пример материала Proplast-Teflon для интерпозиции, продемонстрировали, что нам нужно быть осторожными в решениях относительно замены диска ВНЧС. Ожидается, что в ближайшие годы, с развитием инженерии тканей, замена диска может стать реальностью. Однако в данный момент, при наличии поврежденного диска, дисцектомия без интерпозиционного материала кажется более предпочтительной, чем любой интерпозиционный материал в суставе. Некоторые многообещающие доклинические исследования продемонстрировали возможную роль нового интерпозиционного материала в защите мыщелка и ямки от дегенеративных изменений после дисцектомии ВНЧС.

Результаты этого исследования должны напоминать хирургам ВНЧС о необходимости вести учет данных пациентов в долгосрочной перспективе и делиться этими результатами, чтобы обеспечить близкое понимание влияния хирургических вмешательств. Будущие долгосрочные исследования, которые анализируют звуки в суставе, визуализацию или специфические анкеты, могут предоставить более надежные данные по этой теме. Мы настоятельно рекомендуем другим хирургам изучить больше переменных для увеличения знаний. Более того, кажется важным в будущих исследованиях обеспечить независимый элемент для записи результатов. Более значительный размер выборки также укрепит результаты, полученные в этой статье.

В этом проспективном исследовании авторы приходят к выводу, что в настоящее время односторонняя дисцектомия ВНЧС без межпозвоночного материала, с сохранением фибро-хряща мыщелка и ямки у пациентов с односторонним перфорацией или фрагментацией диска, кажется оптимальной техникой.

Авторы: Дэвид Фаустино Âнгело, Дэвид Санз, Энрике Жозе Кардозо

Ссылки:

- Дживнани ХМ, Трипати С, Шанкер Р, Сингх БП, Агарвал КК, Сингал Р. Исследование для определения распространенности дисфункций височно-нижнечелюстного сустава среди молодежи и ее связи с психологическими и функциональными окклюзионными параметрами. J Prosthodont 2019;28:e445–9.

- Джанал МН, Рафаэль КГ, Наяк С, Клауснер Дж. Распространенность миофасциальных дисфункций височно-нижнечелюстного сустава среди женщин в США. J Oral Rehabil 2008;35:801–9.

- Бертоли ФМП, Брузамолин КД, Пиццато Э, Лоссо ЭМ, Бранчер ДЖ, де Соуза ЖФ. Распространенность диагностированных дисфункций височно-нижнечелюстного сустава: поперечное исследование среди бразильских подростков. PLoS One 2018;13:e0192254.

- Фетейх РМ. Признаки и симптомы дисфункций височно-нижнечелюстного сустава и оральных парафункций у городских подростков Саудовской Аравии: отчет о исследовании. Head Face Med 2006;2, 25-25.

- Димитрулис Г. Роль хирургии в лечении дисфункций височно-нижнечелюстного сустава: критический обзор литературы. Часть 2. Int J Oral Maxillofac Surg 2005;34:231–7.

- Эрикссон Л, Вестессон ПЛ. Долгосрочная оценка менискэктомии височно-нижнечелюстного сустава. J Oral Maxillofac Surg 1985;43:263–9.

- Ângelo DF, Morouc¸ o P, Monje Gil F, Монико Л, Гонсалес-Гарсия Р, Соуза Р и др. Предклиническое рандомизированное контролируемое исследование двусторонней дисцектомии против двусторонней дископексии на височно-нижнечелюстном суставе черных мериносов: TEMPOJIMS - Фаза 1 - гистологические, визуализирующие и результаты массы тела. J Craniomaxillofac Surg 2018;46:688–96.

- Ângelo DF, Gil FM, González-García R, Монико Л, Соуза Р, Нето Л и др. Эффекты двусторонней дисцектомии и двусторонней дископексии на кинематику жевания черных мериносов: TEMPOJIMS - фаза 1 - пилотное слепое, рандомизированное предклиническое исследование. J Craniomaxillofac Surg 2018;46:346–55.

- Ван ХЛ, Лю Х, Шен Дж, Чжан ПП, Лян СХ, Ян ЙБ. Удаление суставных фиброзных слоев с дисцектомией приводит к анкилозу височно-нижнечелюстного сустава. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2019;127:372–80.

- Уидмарк Г, Грёндал ХГ, Канберг КЕ, Харальдсон Т. Радиографическая морфология в височно-нижнечелюстном суставе после дискэктомии. Cranio 1996;14:37–41.

- Холмлунд А, Лунд Б, Уайнер КК. Дисцектомия без замены для лечения болезненного взаимного щелчка или застревания и хронической закрытой блокировки височно-нижнечелюстного сустава: клинический аудит последующего наблюдения. Br J Oral Maxillofac Surg 2013;51:e211–214.

- Бьёрнланд Т, Лархейм ТА. Дисцектомия височно-нижнечелюстного сустава: 3-летнее наблюдение как предсказатель 10-летнего результата. J Oral Maxillofac Surg 2003;61:55–60.

- Милоро М, Хенриксен Б. Дисцектомия как основной хирургический вариант для внутреннего расстройства височно-нижнечелюстного сустава. J Oral Maxillofac Surg 2010;68:782–9.

- Милоро М, МакНайт М, Хан МД, Маркевич МР. Дисцектомия без замены улучшает функцию у пациентов с внутренним расстройством височно-нижнечелюстного сустава. J Craniomaxillofac Surg 2017;45:1425–31.

- Такаку С, Тойода Т. Долгосрочная оценка дисцектомии височно-нижнечелюстного сустава. J Oral Maxillofac Surg 1994;52:722–6.

- Сильвер СМ. Долгосрочные результаты менискэктомии височно-нижнечелюстного сустава. CRANIO® 1985;3:46–57.

- Эрикссон Л, Вестессон ПЛ. Дисцектомия как эффективное лечение болезненного внутреннего расстройства височно-нижнечелюстного сустава: 5-летнее клиническое и радиографическое наблюдение. J Oral Maxillofac Surg 2001;59:750–8, обсуждение 758-759.

- Эллис ОГ, Токачиу С, Макинзи ДП, Маккаллоу МД. Димитрулис Г. Факторы риска, связанные с плохими результатами после дисцектомии височно-нижнечелюстного сустава и жировой трансплантации. J Oral Maxillofac Surg 2021.

- Ренапуркар СК. Дисцектомия против сохранения диска для внутреннего расстройства височно-нижнечелюстного сустава. Oral Maxillofac Surg Clin North Am 2018;30:329–33.

- Шиффман ЭЛ, Орахбах Р, Трулов ЕЛ, Тай Ф, Андерсон ГК, Пан В и др. Исследовательские диагностические критерии для дисфункций височно-нижнечелюстного сустава. V: методы, использованные для установления и валидации пересмотренных диагностических алгоритмов оси I. J Orofac Pain 2010;24:63–78.

- Шиффман Э, Орахбах Р, Трулов Е, Лук Дж, Андерсон Г, Гуле Ж-П и др. Диагностические критерии для дисфункций височно-нижнечелюстного сустава (DC/TMD) для клинических и исследовательских приложений: рекомендации Международной сети консорциума RDC/TMD* и группы специального интереса по орофациальной боли. J Oral Facial Pain Headache 2014;28:6–27.

- Ага Р, Абдалл-Разак А, Кроссли Е, Довлут Н, Иосифидис С, STROCSS Мэтью Г. Руководство: укрепление отчетности о когортных исследованиях в хирургии. Int J Surg 2019;2019(72):156–65.

- Ângelo DF. Письмо редактору по теме «Корень спирали межтрагусного разреза (RHITNI) для открытой хирургии височно-нижнечелюстного сустава». Int J Surg 2020;83:233–4.

- Димитрулис Г. Новая хирургическая классификация для дисфункций височно-нижнечелюстного сустава. Int J Oral Maxillofac Surg 2013;42:218–22.

- Ângelo DF, Соуза Р, Пинто И, Санз Д, Гил ФМ, Сальвадо Ф. Ранний контроль магнитно-резонансной томографии после артроцентеза височно-нижнечелюстного сустава. Ann Maxillofac Surg 2015;5:255–7.

- Ланц В. Дисцитис мандибулярис. Zentralbl Chir 1909;36:289–94.

- Гарригос-Педрон М, Элизагарай-Гарсия И, Домингес-Горди́льо АА,

- Дель-Кастильо-Пардо-де-Вера JL, Гил-Мартинес А. Дисфункции височно-нижнечелюстного сустава: улучшение результатов с использованием многопрофильного подхода. J Multidiscip Healthc 2019;12:733–47.

- Найберг Дж, Аделл Р, Свенссон Б. Дисцектомия височно-нижнечелюстного сустава для лечения односторонних внутренних расстройств – оценка через 5 лет. Int J Oral Maxillofac Surg 2004;33:8–12.

- Такаку С, Сано Т, Ёсида М. Долгосрочная магнитно-резонансная томография после дисцектомии височно-нижнечелюстного сустава без замены. J Oral Maxillofac Surg 2000;58:739–45.

- Карвахал ВА, Ласкин ДМ. Долгосрочная оценка артроцентеза для лечения внутренних расстройств височно-нижнечелюстного сустава. J Oral Maxillofac Surg 2000;58:852–5.

- Нисимура М, Сэга́ми Н, Канэяма К, Судзуки Т. Прогностические факторы в артроцентезе височно-нижнечелюстного сустава: оценка 100 пациентов с внутренним расстройством. J Oral Maxillofac Surg 2001;59:874–7.

- [32] Димитрулис Г, Долвик МФ, Мартинес А. Артроцентез и промывание височно-нижнечелюстного сустава для лечения закрытой блокировки: исследование последующего наблюдения. Br J Oral Maxillofac Surg 1995;33:23–7.

- [33] Мураками К. Текущая роль артроцентеза, артроскопии и открытой хирургии для внутреннего расстройства височно-нижнечелюстного сустава с воспалительным/дегенеративным заболеванием; -подводные камни и жемчужины. J Oral Maxillofac Surg Med Pathol 2021.

- Индресано АТ. Хирургическая артроскопия как предпочтительное лечение для внутренних расстройств височно-нижнечелюстного сустава. J Oral Maxillofac Surg 2001;59:308–12.

- Гонсалес-Гарсия Р, Родригес-Кампо ФД. Артроскопическая лизис и промывание против оперативной артроскопии в результате внутреннего расстройства височно-нижнечелюстного сустава: сравнительное исследование на основе стадий Уилкса. J Oral Maxillofac Surg 2011;69:2513–24.

- Брейк О, Деврукхар В, Димитрулис Г. Артроскопическая лизис и промывание височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС): результаты и скорость прогрессирования к открытой хирургии. J Craniomaxillofac Surg 2016;44:1988–95.

- Мураками К, Сэга́ми Н, Окамото М, Ямамура И, Такаха́ши К, Цубои Й. Результаты артроскопической хирургии для внутренних расстройств височно-нижнечелюстного сустава: долгосрочные результаты за 10 лет. J Craniomaxillofac Surg 2000;28:264–71.

- Гуарда Нардии Л, Менегини М, Гвидо М, Бачиорри Ф, Манфредини Д. Гистопатология диска височно-нижнечелюстного сустава: результаты в 30 образцах из суставов с дегенеративным заболеванием. J Oral Rehabil 2021;48:1025–34.

- Уилкес Ч. Внутренние расстройства височно-нижнечелюстного сустава. Патологические вариации. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1989;115:469–77.

- Сильвейра А, Гадотти ИК, Армидо-Оливо С, Бьясотто-Гонсалес ДА, Мадж Д. Дисфункция челюсти связана с инвалидностью шеи и болезненностью мышц у субъектов с и без хронических дисфункций височно-нижнечелюстного сустава. Biomed Res Int 2015;2015:512792.

- Эстабрукс ЛН, Фэрбенкс СЕ, Коллетт РД, Миллер Л. Ретроспективная оценка 301 имплантата TMJ Proplast-Teflon. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1990;70:381–6.

- Берарду́ччи ДжП, Томпсон ДА, Шеффер РБ. Перфорация в среднюю черепную ямку как последствие использования имплантата Proplast-Teflon для реконструкции височно-нижнечелюстного сустава. J Oral Maxillofac Surg 1990;48:496–8.

- Кульбер ДА, Давос И, Ароновиц ДжА. Тяжелая кожная реакция гигантоклеток на инородное тело после реконструкции височно-нижнечелюстного сустава с использованием Proplast-Teflon. J Oral Maxillofac Surg 1995;53:719–22, обсуждение 722-713.

- Хартман ЛК, Бессетт РВ, Байер РЕ, Мейер АЕ, Уирт Дж. Замены мениска височно-нижнечелюстного сустава (TMJ) из силиконовой резины: гистопатологическая и материальная оценка после имплантации. J Biomed Mater Res 1988;22:475–84.

- Димитрулис Г. Критический обзор межпозвоночных трансплантатов после дисцектомии височно-нижнечелюстного сустава с обзором дермально-жирового трансплантата. Int J Oral Maxillofac Surg 2011;40:561–8.

- Ângelo DF, Ван Й, Morouc¸ o P, Монико Ф, Монико Л, Гонсалес-Гарсия Р и др. Рандомизированное контролируемое предклиническое исследование 3 межпозвоночных имплантатов диска височно-нижнечелюстного сустава: TEMPOJIMS-Phase 2. J Tissue Eng Regen Med 2021;15:852–68.