Подклинические мезореляции. Их диагностика.

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Резюме

Обращается внимание на ситуации, когда реальная патология, в данном случае мезореляция, клинически проявляется компенсированно и, следовательно, скрыто. Диагноз ставится с помощью цефалометрии. Анализируется этиопатогенез и возможные терапевтические пути.

Мезореляции не являются патологией, которая встречается очень часто; когда они появляются, они требуют от нас всего нашего внимания, подготовки и понимания для их успешного решения.

Мы считаем, что многообещающей отправной точкой является наличие четкой классификации, которая поможет нам ориентироваться в этиологии и этиопатогенезе, такой как опубликованная в журнале

A.A.O.F.M. под заголовком “Этиологический подход к мезореляциям” (Том 29, № 77/78, стр. 44 и далее).

- Данная классификация относится к мезореляциям, располагая их как:

- Зубные.

- Функциональные или продольные смещения. Скелетные. Эти, в свою очередь, делятся на три группы в зависимости от: уменьшения размера верхней челюсти, ее заднего положения или увеличения размера нижней челюсти.

Известно всем, что этот синдром обычно проявляется в сочетании с низкой постуральной позой языка, которая в диалектическом отношении формирует функцию или является причиной антеропостериорного несоответствия, или же является вторичной по отношению к нему.

В случаях, когда дисфункция предшествует дисморфии, проходят периоды, в течение которых организм пытается (и иногда удается) компенсировать, в основном, недостаток антеропостериорного развития верхней челюсти; и при клиническом осмотре интеринцизивное соотношение нормальное. Однако для того, чтобы патология, установленная в сагиттальной плоскости, считалась мезиоотношением, необходимо, чтобы она имела свой патогномонический признак, а именно: наличие переднего перекрестного прикуса. В случаях, характеристики которых схожи с упомянутыми в предыдущем абзаце, наблюдаются некоторые из лицевых и/или ротовых особенностей мезиоотношения, но не обязательно передний инверсный прикус. Это те случаи, которые мы назвали: субклинические мезиоотношения.

Первоначальное подозрение подтверждается только с помощью цефалометрического исследования. Оно покажет нам: в какой области структуры отклоняются от нормы; и каким образом организм смог компенсировать изменения.

Мы определим мезореляции субклинические как сагиттальные несоответствия, с верхним дефицитом, без переднего обратного прикуса. Их диагностика является цефалометрической.

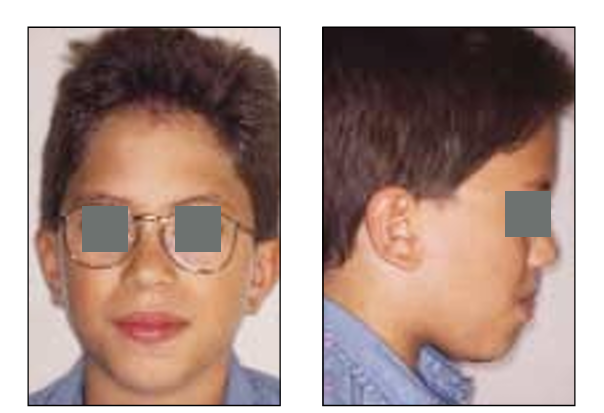

Теперь рассмотрим случай Е.К., который пришел на консультацию в возрасте восьми лет и без анамнеза (Фото 1 и 2).

Профиль выпуклый; губы толстые и вывернутые, что указывает на наличие оральной недостаточности спереди. Двойной подбородок выдает низкое положение языка. Оба признака, оральная недостаточность спереди и низкая постуральная позиция языка, являются неоспоримыми признаками ротового дыхания.

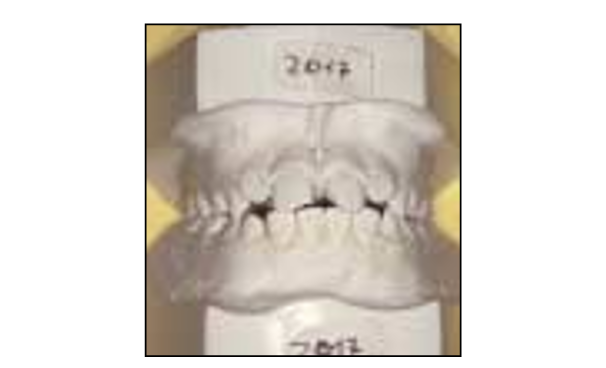

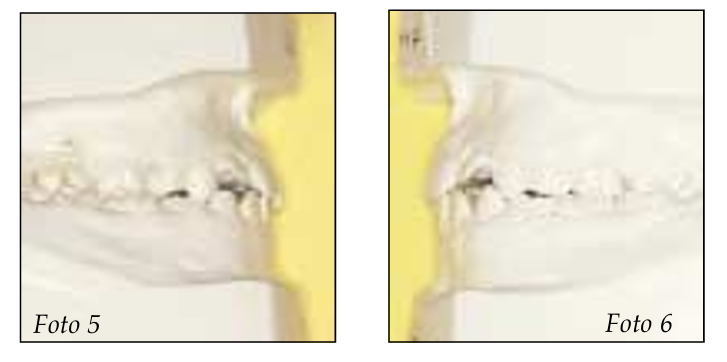

(Фото 3, 4, 5 и 6). Рот, видимый спереди, показывает низкий язык, диастемированные резцы и легкое поперечное несоответствие между костными основаниями. В боковых проекциях мы видим излом постлактеального плоскости в мезиальном направлении и нормальные межрезцовые отношения, хотя можно отметить, что верхние резцы при клиническом осмотре выглядят как выступающие. Внимательный взгляд на фотографии моделей профиля уже предупреждает о неудачном положении точки “A”.

(Фото 7: телерентгенография I). Наблюдение за телерентгенографией невооруженным глазом показывает определенную степень обструкции ринофаринкса и также привлекает внимание увеличением синусной пневматизации (верхнечелюстные, лобные, сфеноидные). Можно подтвердить низкое положение языка, и становится очевидной ненадежность межрезцового отношения.

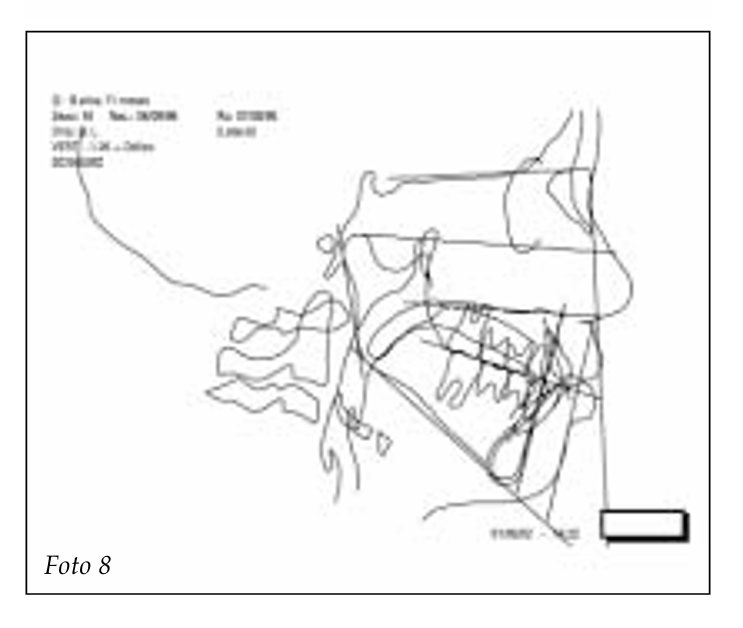

(Фото 8: цефалометрический слепок I). То, что позволяет нам провести диагностику, это цефалометрическое исследование. Оно указывает на существование уменьшения размера верхней челюсти (-3 мм), компенсированного уменьшением угла верхних резцов (-7˚ прогрузки) и вертикализацией нижних (+6˚ ретрузии). Сагиттальное соотношение между верхней и нижней челюстью, измеренное по максимандибулярному углу, дает значение -13˚, указывая на мезиальное соотношение нижней челюсти относительно верхней. Мы имеем дело с мезореляцией субклинической. (Фото 9). Насколько это возможно, наши терапевтические цели направлены на деактивацию этиопатогенетических механизмов. Поэтому здесь необходимо: восстановить носовое дыхание, способствовать повторному позиционированию языка и другим соответствующим стимулам для антеропостериорного роста верхней челюсти. Было решено, что с установкой Bionator III с ретролабиальными щитками создаются условия для содействия этим изменениям.

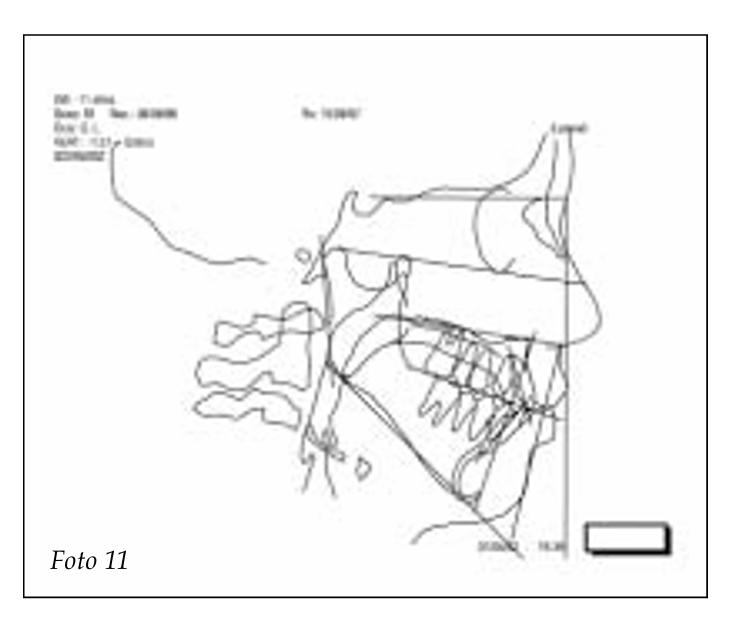

(Фото 10: телерентгенография II, фото 11: цефалометрический слепок II). Спустя несколько месяцев проводится второе цефалометрическое исследование, которое показывает, что организм хорошо реагирует на лечение: размер верхней челюсти увеличивается (мы восстановили 1 мм), верхние резцы вертикализировались на 3˚, а нижние приблизились на 2˚ к норме.

Теперь мы можем проанализировать случай Е.П. (Фото 12 и 13), который обращается на консультацию в девять с половиной лет; и, хотя клинически снова наблюдается интеринситивное соотношение в пределах нормальности, без переднего перекрестного прикуса, внимательный наблюдатель может заметить на профиле проявление истинной аномалии, которую носит пациент. Действительно, наблюдается уплощение средней трети лица, ретрокелия верхней и прокелия нижней челюсти. Кроме того, усилие, которое пациент прилагает для достижения переднего орального замыкания, проявляющееся в уплощении кривой подбородка за счет сокращения заместителей, говорит о его передней оральной недостаточности, ротовом дыхании и низкой постуральной позиции языка.

(Фото 14, 15 и 16). Наблюдение за дугами показывает постлактационный план с мезиальным ступенем, а также, мезиальное положение клыков (в связи с тем, что это раннее смешанное прикусывание). На уровне резцов антеропостериорное соотношение очень требовательно, наблюдается, что верхние резцы едва содержат антероинфериорную сплюснутую дугу.

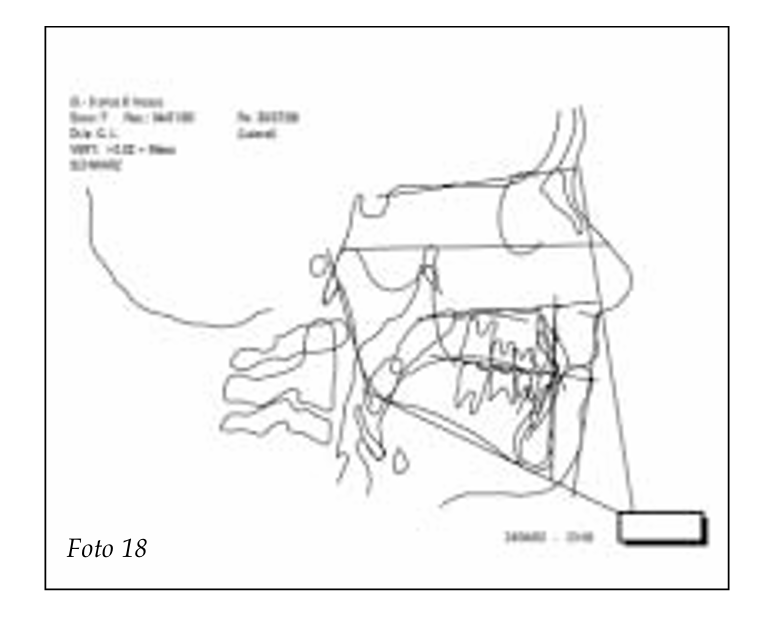

(Фото 17: телерентгенография I, Фото 18: цефалометрический слепок I). Цефалометрическое исследование подтверждает наши подозрения: мы имеем дело со снижением длины верхней челюсти на 6.4 мм, что, безусловно, отражается в угле F, уменьшенном на 6.8˚. К счастью, длина нижней челюсти не достигает ожидаемой, ее размер уменьшен на 2 мм, а изменение в оси резцов делает остальное, представляя нам относительно нормальное соотношение между дугами.

Итак, мы снова сталкиваемся с субклинической мезореляцией. Это еще один случай, когда низкая постуральная позиция языка лишила верхнюю челюсть необходимой стимуляции для ее антеропостериорного роста и заставила нижнюю челюсть занять положение вниз и вперед, что отражается в уменьшении угла максиломандибулярного на 5˚.

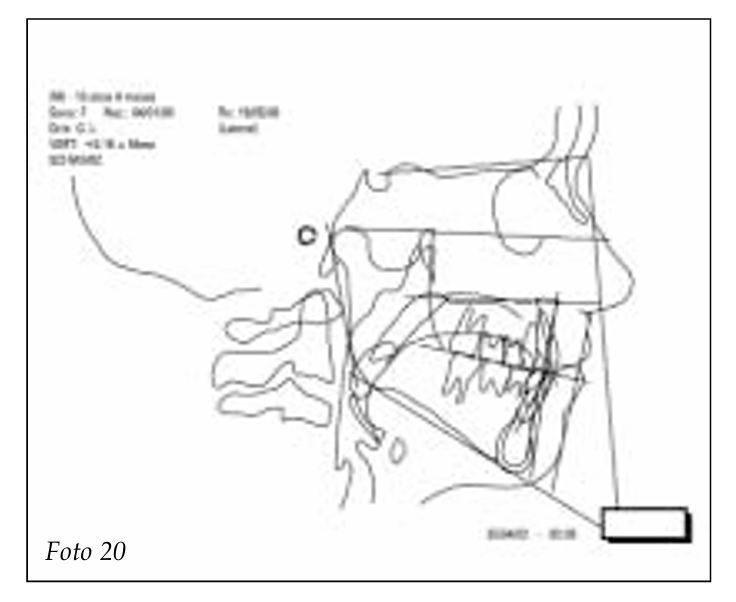

(Фото 19: телерентгенография II, Фото 20: цефалометрический калька II). Десять месяцев спустя после начала лечения проводится контрольная рентгенография для оценки динамики. Результаты обнадеживают, так как мы нормализовали положение верхней челюсти на 3˚ относительно основания черепа, увеличился размер верхней челюсти, а нижняя челюсть заняла более дистальное положение (восстановила 2˚).

Эти два случая субклинических мезореляций служат иллюстрацией необходимости проведения тщательного анализа наших пациентов и полезности понимания в каждом случае этиологии и этиопатогенеза. Скажем, что после проведения этиологической диагностики и имея четкое представление об этиопатогенезе, мы находимся в состоянии пройти обратный путь, который прошла дисгнатия, и деактивировать патогенетические механизмы, направляясь к состоянию гомеостаза в области максиллофациальной области.

Др. Грасиела И. Лоренц, Др. Америко А. Чеккарелли и Проф. Др. Норма Х. Ривас

Библиография:

- Аc. Др. Рамон Торрес. Биология рта. Буэнос-Айрес, Аргентина. Издательство Медика Панамерикана.

- Элиас Бескин, Маркос Липшиц, Леонардо Вороновицкий, Луис Зиелкинский. Клиническая цефалометрия. Первое издание. Буэнос-Айрес, Аргентина. Издательство Мунди С.А.

- Дональд Х. Энлоу. 1982. Руководство по росту лица. Буэнос-Айрес, Аргентина. Издательство Интер-медика.

- Томас Ракоси, Ирмтруд Йонас. 1992. Атлас челюстной ортопедии: Диагностика. Издательства Массон-Сальват Одонология.