Артроскопия височно-нижнечелюстного сустава: инвертированная портальная техника для более эффективной ретродискальной коблации

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация.

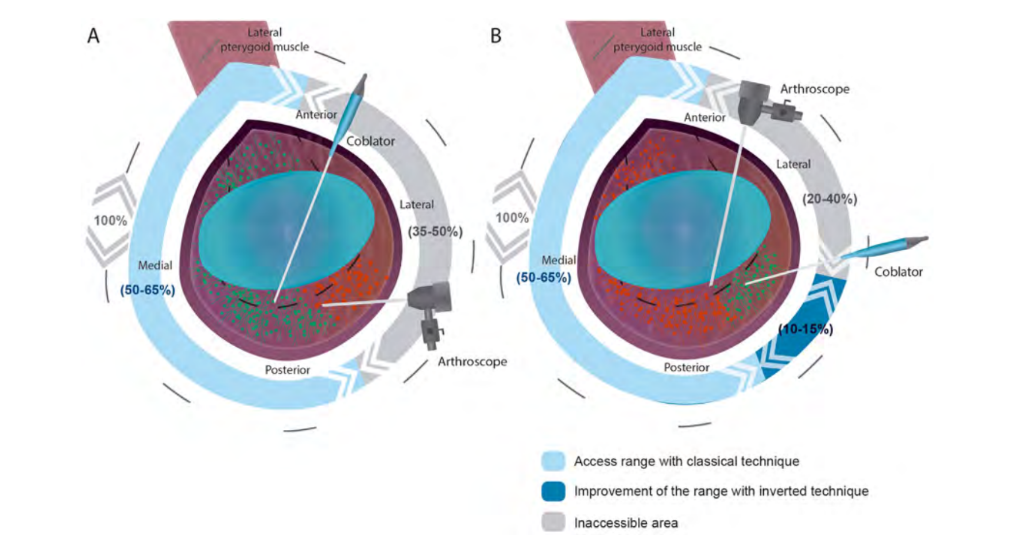

Коблация ретродискальной ткани височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) регулярно выполняется в рамках артроскопии 2 уровня. Обычно она проводится с помощью коблатора, который вводится в сустав через передний рабочий портал и визуализируется с помощью артроскопа, подключенного к заднему каналу. Коблация с использованием традиционных ориентиров относительно проста в медиальной, задней и передней частях верхнего отдела ВНЧС; однако артроскопия ВНЧС не может получить доступ ко всему верхнему отделу. С использованием классической техники было оценено, что хирурги могут достичь примерно 50–65% сустава, и практически невозможно получить доступ к латеральным и задне-латеральным областям. Эта техническая заметка описывает простую и эффективную технику, которая улучшает доступ к задне-латеральной области капсулы для оптимальной коблации ретродискальной ткани, увеличивая площадь лечения примерно на 10–15% без необходимости в дополнительных пункциях.

Коблация регулярно выполняется в рамках артроскопии височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) 2 и 3 уровня для уменьшения воспаления и снижения подвижности ретродискальной ткани, а также для облегчения капсулотомии или освобождения капсулы, коагуляции синовиальной жидкости, хондропластики и фиброзного дебридмента в верхнем отделе ВНЧС. Одним из основных преимуществ коблации, или «холодной абляции», является точный дебридмент поврежденных тканей при низких температурах (40–70◦C) без повреждения соседних тканей.

Артероскопическая техника ВНЧС с использованием двух порталов была хорошо описана McCain и др. и представляет собой одну из самых распространенных техник для артроскопии ВНЧС 2 уровня. Передний портал, или рабочий портал, позволяет вводить зонд коблации под прямым артроскопическим визуальным контролем через задний портал. Важной задачей для хирурга является дебридирование (удаление воспаленных или поврежденных тканей) максимальной площади ретродискового и синовиального тканей. Однако угол триангуляции, получаемый с использованием этой техники, является субоптимальным для доступа к более заднебоковым участкам сустава. Кроме того, по опыту автора, этот угол иногда недостаточен для адекватной коблации переходной дисковой-ретродисковой зоны. Целью этой технической заметки является описание простого метода для улучшения коблации заднебоковой ретродисковой зоны (Рис. 1).

Техника

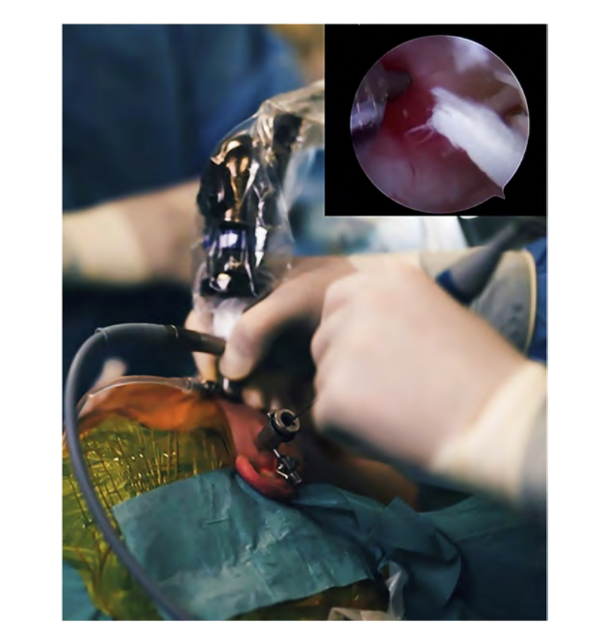

По завершении лечения коблацией ретродисковой зоны классической техникой (Рис. 1) рекомендуется аккуратно удалить зонд коблации, после чего удалить артроскоп, сохраняя канюли на месте с помощью ассистирующего хирурга. С портами на месте артроскоп помещается в передний портал, а гладкий зонд помещается в заднюю канюлю до установления прямого наблюдения. После получения прямого артроскопического контроля зонд удаляется, и вводится коблатор (Рис. 1 и 2). Хирург теперь заметит новую перспективу сустава. Нелекарственная синовит часто наблюдается в заднебоковой зоне. Техника инверсии портала увеличивает площадь лечения примерно на 10–15% (Рис. 1).

Использовался артроскоп диаметром 1,9 мм с углом обзора 30◦, включая видеосистему с защитной канюлей диаметром 2,8 мм (Stryker, Сан-Хосе, Калифорния, США). Коблация проводилась с использованием системы ReFlex Ultra 45 Plasma Wand (ArthroCare Corporation, Остин, Техас, США) с диаметром 1,5 мм. Не было предпринято попыток выполнить более сложные процедуры, такие как репозиция диска с помощью швов. Обратите внимание, что обе канюли должны быть одинакового размера. Известно, что некоторые хирурги используют меньшую канюлю для рабочего портала; в этом случае инверсия портала будет невозможна.

Обсуждение

Артероскопическая коблация является одной из самых популярных техник в ортопедической области для эффективного удаления поврежденных тканей при низких температурах. Коблация является более эффективным и безопасным методом удаления тканей по сравнению с другими системами. Она широко используется на уровне 2 при артроскопии ВНЧС благодаря своему широкому спектру применения, включая следующее: выполнение удаления тканей; уменьшение слабости ретродисковых тканей; освобождение капсулы/переднего прикрепления диска и прикрепленной латеральной крыловидной мышцы; удаление спаек; помощь в хондропластике; выполнение коблации синовита.

Фернандес Санроман и др. сообщили, что артроскопия ВНЧС с использованием технологий коблации является безопасной хирургической процедурой.

Что касается локализации удаляемых тканей, сообщается, что внутрисуставные спайки в основном возникают в промежуточных и латеральных зонах переднего отдела (примерно 20,8% и примерно 36,43% соответственно). Появление спаек может быть результатом нелеченного синовита. Исраэль и др. описали сильную связь между артроскопически диагностированным синовитом и спайками (примерно в 49% случаев). На самом деле, преобладающая локализация синовита происходит в задних, медиальных и латеральных стенках. По опыту автора, использующего классическую технику артроскопии ВНЧС, описанную Макайном и др., большинство зон верхнего отдела доступны, но не задне-латеральные и латеральные зоны. Это ограничение связано с мертвой угловой зоной, естественно создаваемой при доступе к суставу через латеральную часть. Учитывая верхний вид и доступ ко всем стенкам верхнего отдела как 100%, классическая техника позволяет визуализировать и получить доступ только к примерно 50–65% сустава (Рис. 1). Техника инверсии портала была исследована с целью увеличения визуализации, и было отмечено увеличение диапазона визуализации. Рецидивирующий нелеченый синовит чаще всего наблюдался в задне-латеральной зоне, с умеренным до тяжелого синовита.

В настоящее время более 50 суставов были обработаны с помощью этой техники, и автор удовлетворен результатами, в основном потому, что возможно расширить область лечения без необходимости в дополнительных пункциях. Более эргономичная ретродисковая коблация с «балансирующим движением» коблатора, расположенного в заднем портале, была ощущена, что усиливает простоту и эффективность этого подхода. Считается возможным обеспечить лучшее лечение для пациента с этой доработкой; однако нет строгих данных о возможном клиническом воздействии этой модификации.

У некоторых пациентов автор наблюдал часть латеральной стенки сустава с прямой визуализацией точки входа задней канюли. Область вокруг задней точки входа чаще всего демонстрирует синовит, но достичь этой зоны с помощью данного подхода невозможно. Было выдвинуто предположение, что некоторые неудачи артроскопии ВНЧС могут быть связаны с нелеченым синовитом латеральной зоны сустава, что является одним из ограничений артроскопии ВНЧС. В будущем было бы интересно ввести артроскоп с углом 70◦, чтобы узнать больше о латеральной части сустава.

В этой технической заметке представлено улучшение классической техники, увеличивающее доступ к заднебоковой части сустава с использованием инвертированной техники (Рис. 1 и 2). Это улучшение позволило увеличить площадь лечения примерно на 10–15%, достигнув в общей сложности примерно 60–80% верхнего отдела ВНЧС, без необходимости в дополнительных пункциях. Эта техника возможна только в том случае, если хирург может выполнять стандартную артроскопию уровня 2. В целом, техника инверсии портала является безопасным хирургическим усовершенствованием, позволяющим создать новый рабочий вектор и улучшить доступ к зонам лечения.

Ссылки

- Kosy JD, Schranz PJ, Toms AD, Eyres KS, Mandalia VI. Использование радиочастотной энергии для артроскопической хондропластики в колене. Артроскопия 2011;27:695–703.

- Chen YC, Lee SH, Saenz Y, Lehman NL. Гистологические находки диска, эндопластины и нервных элементов после коблации ядра межпозвоночного диска: экспериментальное исследование нуклеопластики. Spine J 2003;3:466–70.

- Chen MJ, Yang C, Zhang SY, Cai XY. Использование коблации в артроскопической хирургии височно-нижнечелюстного сустава. J Oral Maxillofac Surg 2010;68:2085–91.

- McCain JP, de la Rua H, LeBlanc WG. Техника пункции и порталы входа для диагностической и оперативной артроскопии височно-нижнечелюстного сустава. Артроскопия 1991;7:221–32.

- Anderson SR, Faucett SC, Flanigan DC, Gmabardella RA, Amin NH. История радиочастотной энергии и коблации в артроскопии: обзор современных концепций ее применения в хондропластике колена. J Exp Orthop 2019;6:1.

- Spahn G, Hofmann GO, von Engelhardt LV. Механическая дебридемия против радиочастотной терапии в хондропластике колена с сопутствующей медиальной менискэктомией: 10-летние результаты рандомизированного контролируемого исследования. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2016;24: 1560–8.

- McFarland EG, Kim TK, Banchasuek P, McCarthy EF. Гистологическая оценка капсулы плеча у нормальных плеч, нестабильных плеч и после неудачной термической капсулоррафии. Am J Sports Med 2002;30:636–42.

- Fernández Sanromán J, Costas López A, Fernández Ferro M, de Sánchez AL, Stavaru B, Arenaz Bua J. Осложнения артроскопии височно-нижнечелюстного сустава с использованием технологий коблации с двумя порталами: проспективное исследование 475 процедур. J Craniomaxillofac Surg 2016;44:1221–5.

- Zhang S, Liu X, Yang C, Cai X, Chen M, Haddad MS, Yun B, Chen Z. Внутрисуставные спайки височно-нижнечелюстного сустава: связь между артроскопическими находками и клиническими симптомами. BMC Musculoskelet Discord 2009;10:70.

- Hakim MA, Christensen B, Ahn DY, McCain JP. Корреляция артроскопических и гистологических находок при заболеваниях синовиальной оболочки височно-нижнечелюстного сустава. J Oral Maxillofac Surg 2020;78:1297–303.

- Israel HA, Langevin CJ, Singer MD, Behrman DA. Связь между синовитом височно-нижнечелюстного сустава и спайками: патогенные механизмы и клинические последствия для хирургического лечения. J Oral Maxillofac Surg 2006;64:1066–74.

- Holmlund A, Hellsing G. Артроскопия височно-нижнечелюстного сустава: возникновение и локализация остеоартроза и синовита в материале пациентов. Int J Oral Maxillofac Surg 1988;17:36–40.