Роль индивидуальных субперостальных имплантатов в реабилитации атрофированных челюстей - клинический случай

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация

Реабилитация атрофированных челюстей с помощью традиционных имплантатов, поддерживающих съемные протезы, и протоколов немедленной нагрузки по-прежнему представляет собой проблему в наши дни. Индивидуально изготовленные имплантаты с немедленной нагрузкой на съемный протез становятся решением для реабилитации атрофированных челюстей. Авторы описывают случай 44-летнего мужчины с историей врожденной агенезии зубов. Предыдущая оральная реабилитация с использованием съемного протеза на 6 имплантатах не удалась из-за периимплантита. Пациент был успешно лечен с помощью бимаксиллярных индивидуально изготовленных субпериостальных имплантатов с инновационным дизайном, сочетающим субпериостальную и эндоссеальную поддержку. Авторы считают, что индивидуально изготовленные субпериостальные имплантаты, у выбранных пациентов, имеют несколько преимуществ по сравнению с классическими методами костной пластики и установки эндоссеальных имплантатов, такими как (1) возможность одностадийной процедуры с немедленной нагрузкой на атрофированные челюсти; (2) возможный первичный вариант подхода к атрофированным челюстям как более простой и менее времязатратный метод; и (3) действующий вариант спасения для неудачных эндоссеальных имплантатов. Необходимы более долгосрочные исследования с большими выборками пациентов для подтверждения предыдущих предположений.

Введение

Реабилитация атрофированных челюстей с использованием традиционных эндоссальных имплантатов, поддерживающих съемные протезы, и протоколов немедленной нагрузки по-прежнему представляет собой клиническую задачу в настоящее время. В литературе описано множество техник для преодоления этой проблемы. Реконструктивные процедуры, такие как аутологичная костная трансплантация или направленная регенерация кости, часто используются. Однако аутологичная костная трансплантация требует второго хирургического вмешательства, что подразумевает дополнительную заболеваемость, и немедленная нагрузка не всегда рекомендуется. Направленная регенерация кости, особенно вертикальная, часто ограничена в приросте и также связана с возможными осложнениями при полной атрофии челюстей. Обе техники требуют несколько месяцев для созревания трансплантата. Альтернативные техники реабилитации атрофированных челюстей, такие как наклонные имплантаты и зигоматические имплантаты, кажутся обеспечивающими стабильные долгосрочные результаты. Атрофированные челюсти связаны с анатомическими изменениями, что увеличивает риск повреждения благородных структур, тем самым увеличивая потребность в специфических хирургических навыках во время операции. Процедуры с зигоматическими имплантатами могут выполняться под местной или общей анестезией, в зависимости от опыта хирурга и состояния пациента. Благоприятная зигоматическая кость необходима для поддержки имплантата. При сильно атрофированной челюсти использование коротких имплантатов остается спорным. Другие техники, такие как поднятие синуса, латерализация нижнего альвеолярного нерва или остеогенная дистракция, показывают разнообразные результаты в литературе. Индивидуально изготовленные субпериостальные имплантаты в настоящее время становятся решением для реабилитации атрофированных челюстей, подходящим как для атрофии верхней челюсти, так и для недостатков костной ткани нижней челюсти. Для субпериостальных имплантационных техник предложено несколько протоколов. В данной статье авторы представляют свой опыт с инновационным дизайном индивидуально изготовленных субпериостальных имплантатов, который включает области для эндоссальной поддержки.

Клинический случай

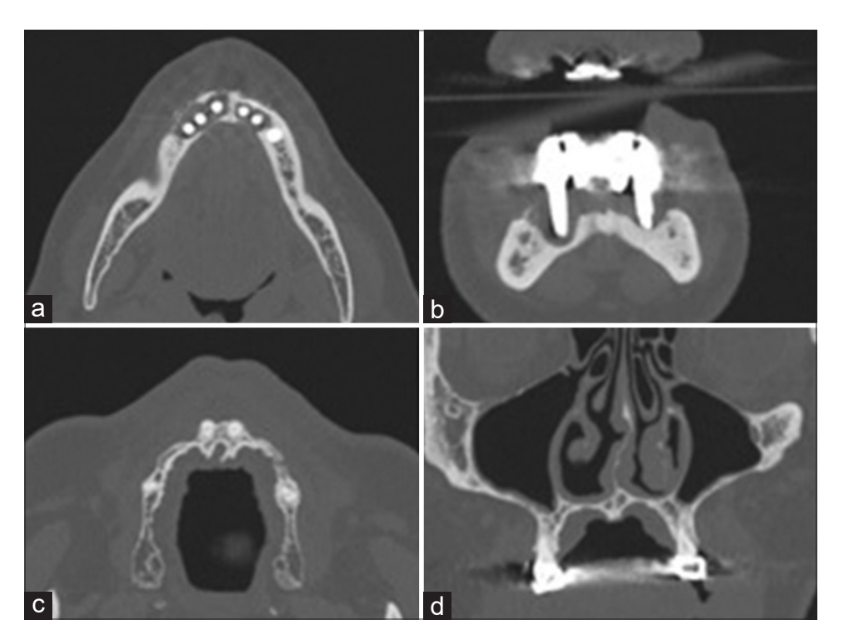

44-летний мужчина с тяжелой атрофией верхней челюсти и предыдущей реабилитацией нижней челюсти по типу all-on-6, с текущим периимплантитом, был направлен в наш отдел из-за жалоб на подвижность как нижнего протеза на имплантах, так и верхнего протезного моста, что вызывало трудности при жевании и речи. Пациент сообщил о наличии врожденной агенезии зубов, с полной реабилитацией нижней челюсти с шестью имплантами (BioHorizon® 3.5 мм × 12 мм) и верхним двусторонним мостом от клыка до центрального резца, выполненным 24 года назад. Пациент отрицал наличие курительных привычек или значимых системных заболеваний, а его протетическая цель заключалась в решении с немедленной нагрузкой. Клиническое обследование и ортопантомография показали комбинированный горизонтальный и вертикальный костный дефицит и активный периимплантит во всех шести имплантах, ранее установленных в нижней челюсти [Рисунок 1], что было подтверждено с помощью компьютерной томографии с конусным лучом (КТ) [Рисунок 2a и b]. Также был отмечен вертикальный и альвеолярный дефицит верхней челюсти [Рисунок 2c и d]. Качество кости было классифицировано как Тип III, с тонким слоем кортикальной кости, окружающим плотную трабекулярную кость.

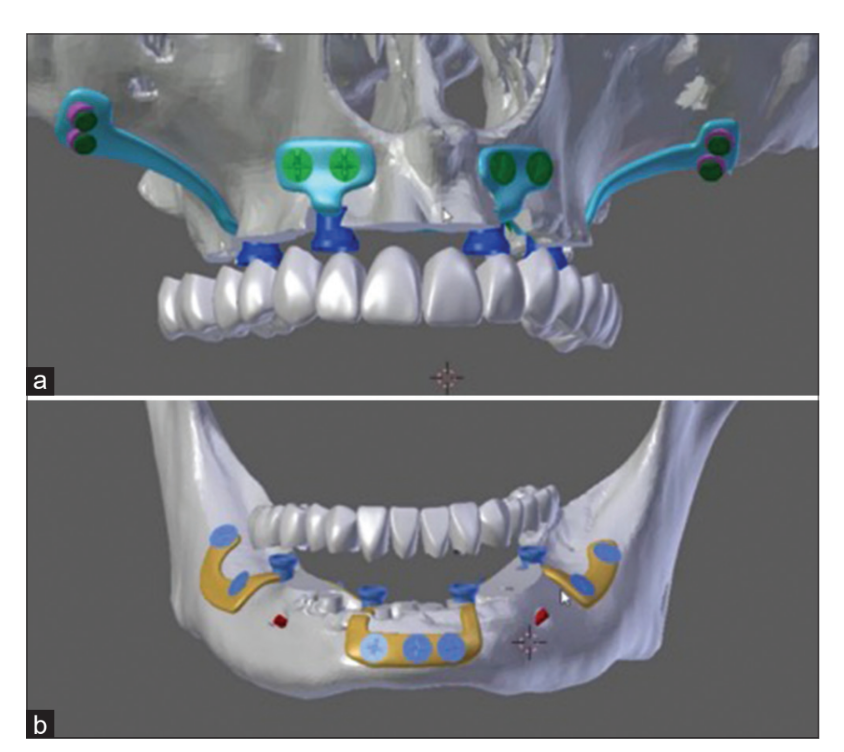

Бимаксиллярные индивидуальные имплантаты были предложены с использованием следующего протокола [Таблица 1]. В нижней челюсти был использован инновационный дизайн, включая области эндоссеousной поддержки для адекватной остеоинтеграции.

Этап 1

3‑месячный предоперационный: удаление нижнего имплантата и кюретаж

Удаление нижнего имплантата с тщательным кюретажем кости. Пероральный амоксициллин 875 + клавулановая кислота 125 мг назначался каждые 8 часов в течение 3 месяцев. Съемный протез на слизистой поддержке применялся исключительно для социальных нужд в предоперационный период.

Этап 2

2‑месячный предоперационный: планирование на основе конусно-лучевой компьютерной томографии и проектирование индивидуальных имплантатов Обратное планирование проводилось с использованием полученных данных DICOM. Индивидуальные имплантаты были спроектированы компанией Bone Easy® с учетом мнения хирурга. Необходима была редукция альвеолы для размещения шины, протезных компонентов и самого протеза. Для редукции высоты кости и зон остеоинтеграции был спроектирован трехмерный (3D) направляющий шаблон. Индивидуальные имплантаты были спроектированы с частичной эндоссеальной поддержкой для соединения пластин [Рисунок 3]. Имплантаты были спроектированы с толщиной 0,7 мм, чтобы адаптироваться к верхнечелюстным и нижнечелюстным буграм через фиксацию с помощью остеосинтетических винтов с пескоструйной обработкой, крупной фракции, с кислотным травлением поверхности имплантата (SLA) размером 2 мм × 6 мм. Планировалось выполнить костную трансплантацию одновременно с установкой нижнечелюстного имплантата, в основном в эндоссеальных областях.

Этап 3

1 месяц до операции: Проектирование и изготовление индивидуальных субпериостальных имплантатов

Имплантат был изготовлен с помощью селективного лазерного плавления (SLM) на машине Truprint 1000 SLM, используя Sintmill® для размещения имплантатов на индексационном каркасе для последующей механизации. После печати базовой пластины имплантаты были зафиксированы с помощью опор и подвергнуты термической обработке – 1 час нагрева до 800°C с выдержкой 30 минут и охлаждением в течение 4 часов. Каркас и имплантат были отделены от основы и помещены на фрезерный станок с использованием программного обеспечения SUM 3D для создания резьбы M2 и повторной механизации соединения имплантата и абатмента. Пластины были отполированы на поверхности, контактирующей с мягкими тканями. Поверхность, контактирующая с костью, была оставлена шероховатой. Зона пересадки была оставлена неполированной. Гид редукции альвеолы и гид установки имплантата были изготовлены с помощью 3D-принтера из медицинского пластика. Все устройства были стерилизованы с помощью оксида этилена перед операцией.

Этап 4

Хирургическая процедура

Операция проводилась под общим наркозом.

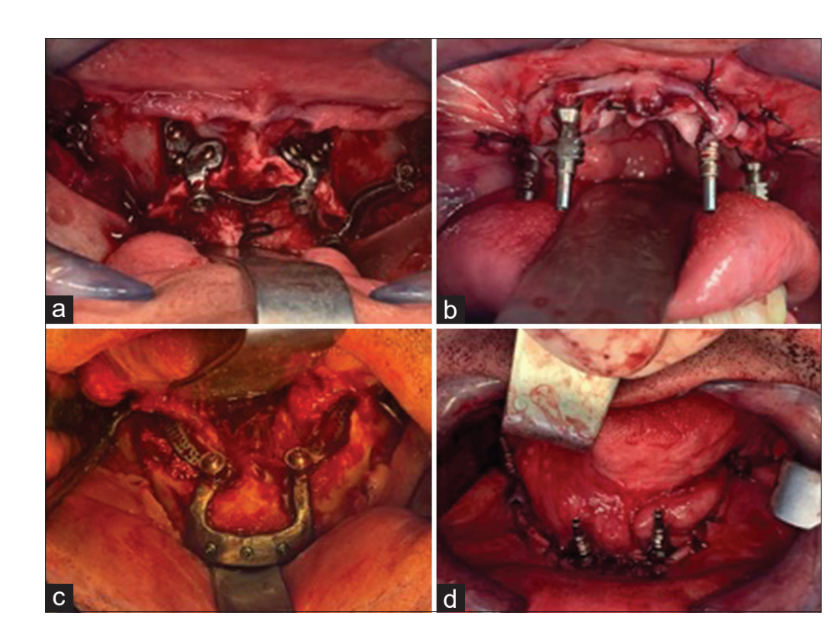

На верхней челюсти был выполнен кремастный разрез от бугров до бугров, с одним расслабляющим разрезом по средней линии. Буккальные и небные лоскуты были подняты, открывая переднюю носовую ость, пириформные отверстия, канинные ямки, скуловые бугры и заднебоковые участки верхней челюсти. Уменьшение альвеолярного отростка было выполнено с использованием пьезоэлектрической ручки. Имплантат был протестирован и зафиксирован с помощью остеосинтетических винтов.

На нижней челюсти был выполнен кремастный разрез вокруг арки до противоположной стороны. Следует быть осторожным, чтобы не повредить нейроваскулярный пучок. Были идентифицированы и открыты внешние наклонные гребни, оба ментальных отверстия, симфиз нижней челюсти и гениальные бугорки, чтобы служить анатомическими ориентирами. Для проектирования эндоссеозной опоры использовалась большая бороздка с помощью направляющей. Имплантат был протестирован, зафиксирован с помощью остеосинтетических винтов, и была проведена костная пластика в эндоссеозной зоне [Рисунок 4].

Установлены абатменты, и лоскуты были закрыты швом 4/0 викрил®.

Протезные слепки были сняты сразу после закрытия, и временный протез был успешно адаптирован через 12 часов, перед выпиской пациента.

Соединения были закреплены винтами, фрезерованы на каркасе длиной 2,8 мм. Использовались соединения на уровне ткани для установки многоединичного абатмента с конусом 20°, чтобы зафиксировать протез. Использованные абатменты совместимы с большинством систем, доступных на рынке. Соединения были запланированы так, чтобы выходить в обычном положении клыков и моляров в каждом квадранте. Протезы были изготовлены с учетом баланса двусторонней окклюзии, и было проведено исследование методом конечных элементов для анализа работы имплантата.

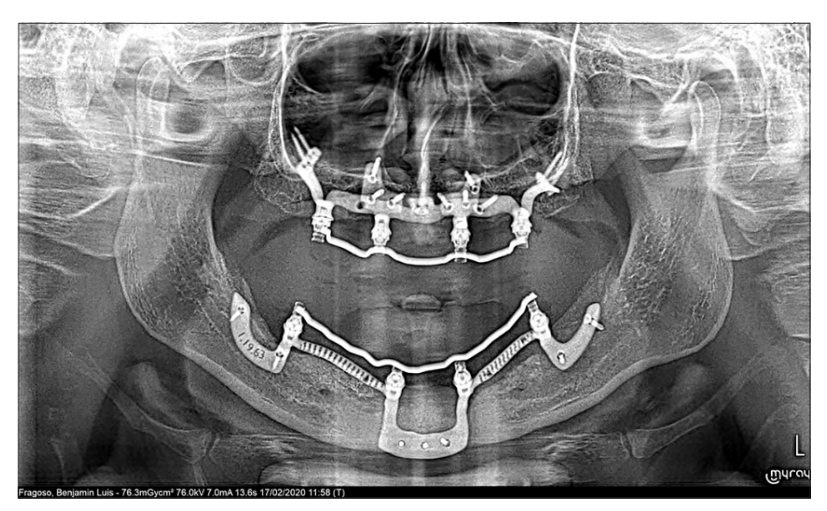

Мы сообщаем о отличной стабильности имплантата, адекватной жевательной функции, отсутствии экспозиции имплантата и отсутствии боли на протяжении 1 года и 3 месяцев наблюдения [Рисунок 5]. Ортопантомограмма через 1 год наблюдения представлена на Рисунке 6.

Обсуждение

Серьезная атрофия челюсти при стоматологической реабилитации остается проблемой для челюстно-лицевых хирургов. В последнее время было сообщено о нескольких техниках с хорошими долгосрочными результатами. Однако с увеличением распространенности периимплантита, связанного с эндоссеозными имплантатами, субпериостальные имплантаты стали альтернативным решением для полной реабилитации с немедленной нагрузкой протезов. В представленном случае пациент страдал от активного мандибулярного периимплантита и, следовательно, не подходил для лечения с использованием эндоссеозных имплантатов из-за (1) высокого риска новой инфекции и (2) требования пациента к немедленной нагрузке.

Субпериостальные имплантаты были впервые описаны в 1943 году. Однако вскоре они были связаны с аномально высокими показателями осложнений, такими как экспозиция имплантата, подвижность имплантата и потеря имплантата. В последнее время в стоматологии происходит цифровая революция, связанная с новыми цифровыми техниками для получения данных, улучшенным программным обеспечением для обработки и современными методами производства, что позволяет начать новую эру в фиксированной протезировании, включая индивидуализацию имплантантной терапии.

Кереа и Долчини сообщили о серии из семидесяти пациентов, леченных с помощью индивидуально изготовленных подперистеальных имплантатов из титана, выполненных методом прямого лазерного спекания металлов (DMLS), которые показали уровень выживаемости 95,8% и низкие показатели осложнений за 2 года наблюдения. Они пришли к выводу, что индивидуально изготовленные подперистеальные имплантаты DMLS могут представлять собой действительную альтернативную процедуру лечения для протезирования сильно атрофированных челюстей, где установка эндоссеальных имплантатов невозможна.

Предложенное решение является инновационным, так как оно индивидуально изготовлено с учетом анатомии пациента и спроектировано с учетом эндоссеальной поддержки. Оно было изготовлено из жесткого Ti6Al4V с использованием технологии SLM и закреплено с помощью остеосинтетических винтов с обработкой SLA размером 2 мм × 6 мм. Авторы считают, что индивидуально изготовленные подперистеальные имплантаты могут быть как отличным вариантом спасения, так и действительным первым вариантом для лечения атрофированных челюстей, так как это более простая и менее времязатратная техника. Их основное преимущество заключается в том, что они предлагают альтернативу более инвазивным хирургическим техникам, таким как костные трансплантаты из подвздошного гребня и другие процедуры увеличения объема кости, а также в том, что они позволяют немедленную нагрузку на протез. Их основные проблемы могут быть связаны с (1) разрушением материала из-за усталости, (2) периимплантитом, (3) экспозицией имплантата, (4) подвижностью имплантата, (5) отсутствием остеоинтеграции и (6) длиной соединительных столбиков, которые могут предрасполагать к разрушению как имплантата, так и протезной конструкции. На данный момент авторы не заметили ни одного из этих возможных осложнений в данном случае. Однако для дальнейшего установления этой техники будут необходимы более долгосрочные исследования с большими выборками пациентов.

Авторы: Дэвид Фаустино Âнгело, Жозе Рикардо Виейра Феррейра

Ссылки:

- Бузер Д, Дула К, Хесс Д, Хирт HP, Белсер UC. Локализованное увеличение гребня с использованием аутогенных трансплантатов и барьерных мембран. Периодонтология 2000 1999;19:151-63.

- Альбректссон Т. Ремонт костных трансплантатов. Авитальная микроскопическая и гистологическая исследование на кроликах. Скандинавский журнал пластической и реконструктивной хирургии 1980;14:1-2.

- Нкенке Е, Радеспиель-Трёгер М, Вилтфанг Й, Шульце-Мосгау С, Винклер Г, Нойкам ФВ. Заболеваемость при заборе ретромолярных костных трансплантатов: проспективное исследование. Клинические исследования оральных имплантатов 2002;13:514-21.

- Ким А, Кар К, Нозари Х, Ча ХС, Аhn КМ. Немедленный свободный подвздошный костный трансплантат после несегментарной резекции нижней челюсти и отсроченной установки имплантата: серия случаев. Имплантология 2013;22:438-43.

- Кукки А, Винуделли Е, Наполитано А, Маркетти С, Коринальдези Г. Оценка частоты осложнений и вертикального прироста кости после направленной регенерации кости с использованием несорбируемых мембран по сравнению с титановыми сетками и сорбируемыми мембранами. Рандомизированное клиническое испытание. Клинические исследования имплантатов и связанных исследований 2017;19:821-32.

- Сети А, Кауc Т, Кавуд ЙИ, Плаха Х, Боско М, Сохор П. Онлей костные трансплантаты из подвздошного гребня: ретроспективный анализ. Международный журнал оральной и челюстно-лицевой хирургии 2020;49:264-71.

- ДЕ Вико Г, Бонино М, Спинелли Д, Шиаветти Р, Саннино Г, Позци А и др. Обоснование наклонных имплантатов: соображения FEA и клинические отчеты. Оральная имплантология (Рим) 2011;4:23-33.

- Апарисио С, Манреса С, Франциско К, Уаззани В, Кларос П, Потау ХМ и др. Долгосрочное использование зигоматических имплантатов: 10-летний клинический и рентгенографический отчет. Клинические исследования имплантатов и связанных исследований 2014;16:447-59.

- Аль-Ансари А. Короткие имплантаты, поддерживающие одиночные коронки в атрофических челюстях. Доказательная стоматология 2014;15:85-6.

- Силва Л де Ф, де Лима ВН, Фаверани ЛП, де Мендонса МР, Окамото Р, Пеллизер ЭП. Операция по поднятию верхнечелюстной пазухи – с или без трансплантата? Систематический обзор. Международный журнал оральной и челюстно-лицевой хирургии 2016;45:1570-6.

- Ветромилла БМ, Мура ЛБ, Сонего КЛ, Торриани МА, Чагас ОЛ мл., Осложнения, связанные с перемещением нижнего альвеолярного нерва для установки зубных имплантатов: систематический обзор. Международный журнал оральной и челюстно-лицевой хирургии 2014;43:1360-6.

- Гюнбай Т, Коюнчу БÖ, Акаи МС, Сипахи А, Теккин У. Результаты и осложнения остеогенеза с помощью альвеолярной дистракции для увеличения вертикальной высоты кости. Оральная хирургия, оральная медицина, оральная патология, оральная радиология, эндодонтология 2008;105:e7-13.

- Череа М, Дольчини ГА. Индивидуально изготовленные подперостковые титановый имплантаты прямого лазерного спекания: ретроспективное клиническое исследование на 70 пациентах. BioMed Res Int 2018;2018:11.

- Нгуен ТМ, Каруэль ЖБ, Хонзари. Подперостковый верхнечелюстной имплантат, вызывающий тяжелую остеолиз. Журнал стоматологии, оральной и челюстно-лицевой хирургии 2018; 119:523-525.

- Суровас А. Цифровой рабочий процесс для моделирования индивидуальных зубных имплантатов. 3D Print Med 2019;5:9.

- Тарнов ДП. Увеличение распространенности периимплантита: как мы будем справляться? Журнал стоматологических исследований 2016;95:7-8.

- Молинеро-Мурель П, Бака-Гонсалес Л, Гао Б, Саэс-Алькайде ЛМ, Хелм А, Лопес-Квилес Ж. Хирургические осложнения при зигоматических имплантатах: систематический обзор. Медицинская оральная патология, оральная хирургия, стоматология 2016;21:e751-e757.

- Робертсон К, Шахбазян Т, МакЛеод С. Лечение периимплантита и неудачного имплантата. Стоматологическая клиника Северной Америки 2015;59:329-43.

- Даль Г. О возможности имплантации в челюсти металлического скелета как основы или удержания для фиксированных или съемных протезов. Одонтологический журнал 1943.

- Йода Т., Зароне Ф., Феррари М. Полный цифровой рабочий процесс в фиксированной протезной стоматологии: систематический обзор. BMC Oral Health 2017;17:124.

- Бузер Д, Сеннерби Л, Де Бруйн Х. Современная имплантология, основанная на остеоинтеграции: 50 лет прогресса, текущие тенденции и открытые вопросы. Периодонтология 2000;73:2017, 7-21.

- Клаффи Н, Башара Х, О’Рейли П, Полизойс И. Оценка новой костной ткани и остеоинтеграции вокруг подперостковых титановыми имплантатов с помощью гистометрии и наноиндентации. Международный журнал оральных и челюстно-лицевых имплантатов 2015;30:1004-10.