Вариабельность артерий височно-нижнечелюстного сустава

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация

Целью исследования было изучение вариабельности артерий височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). В этом проспективном исследовании вариабельность сосудов изучалась с использованием 3D-объемной визуализации КТ-ангиографии, включая случайных пациентов в двух больницах. Была разработана оценочная сетка из 16 квадрантов (A1-D4) с использованием Франкфуртского плана в качестве основного ориентира. Для каждого квадранта количество артериальных ветвей или разветвлений оценивалось как четко видимое (2), частично видимое (1) или не видимое (0).

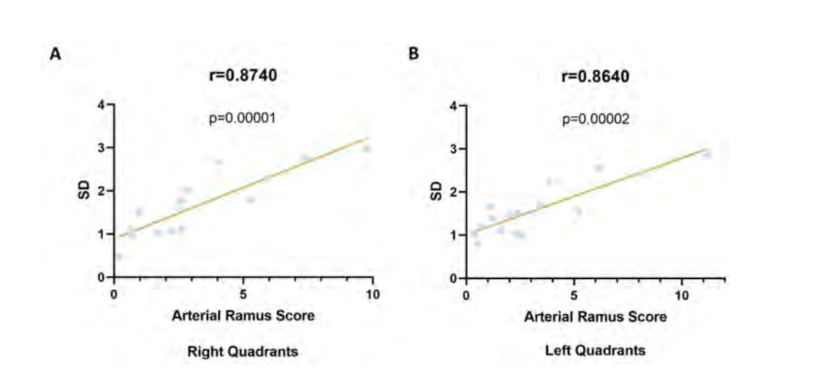

Всего было включено 50 пациентов (средний возраст 62.9 ± 16.0); 21 (42%) были мужчинами, и 29 (58%) были женщинами. Авторы наблюдали двустороннее увеличение артериальной плотности в задней части восходящей ветви нижней челюсти (p < 0.0001), соответствующей квадрантам B2 (5.92 ± 2.27 и 6.14 ± 2.56), B3 (9.76 ± 2.97 и 11.18 ± 2.86) и B4 (7.38 ± 2.78 и 8.10 ± 2.42). Была обнаружена сильная корреляция между количеством сосудов и вариабельностью региона (r ¼ 0.87, p ¼ 0.00001). Различий между мужчинами и женщинами не наблюдалось.

В рамках ограничений исследования была отмечена артериальная вариабельность в области ВНЧС. Задняя зона мыщелка и ветви является наиболее васкуляризованной областью с большой вариабельностью, что представляет собой повышенный риск хирургического кровотечения. Поэтому эти знания представляются особенно актуальными для хирургов, занимающихся ВНЧС и другими хирургическими вмешательствами на лице или радиологическими вмешательствами на лице/мозге. Авторы призывают к проведению будущих исследований с включением более крупных выборок и тщательным определением артериальных ветвей в этой области.

Введение

Анатомические сосудистые вариации являются важной частью медицинских знаний, особенно интересующих хирургические и медицинские специальности с интервенционными действиями. В контексте головы и шеи эти сосудистые вариации могут иметь клинические и хирургические последствия в различных областях, включая хирургические вмешательства на лице, травмы лица, управление артериовенозными мальформациями, интервенционные и сосудистые радиологические процедуры, реконструкции лица с возможной сосудистой анастомозой и косметические вмешательства.

Анатомическая область височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) представляет собой сложную артериальную васкуляризацию, сосредоточенную на ветвях наружной сонной артерии (НСА). Литература не согласна относительно нормального расположения васкуляризации в этой области и существования артериальных анатомических вариаций (Тур, 2018).

В 1978 году Годлевский и др. (1978) обнаружили, что кровоснабжение в области ВНЧС в основном осуществляется за счет Поверхностной височной артерии (ПВА), Передней барабанной артерии (ПБА) и Глубокой задней височной артерии (ГЗВА). Глубокая ушная артерия (ГУА), Поперечная лицева артерия (ПЛА) и Средняя менингеальная артерия (СМА) показали большую вариацию (Годлевский и др., 1978). Недавняя статья подтвердила, что кровоснабжение ВНЧС является окружным, заключая в том, что все артерии в радиусе 3 см способствовали васкуляризации ВНЧС через появление вторичных капилляров, которые разветвляются, чтобы окружить суставную капсулу (Кучча и др., 2013). Более того, также было описано, что большая часть сосудистого снабжения, похоже, поступала с латеральной и медиальной стороны головки мыщелка. ПВА, ВнутренняяMaxillary Artery (ВМА), Нижняя альвеолярная артерия (НAA) и СМА были изображены во всех случаях. Поперечная лицева артерия (ПЛА), Жевательная артерия (ЖА), ПБА и ветвь мыщелка ПВА были описаны с частотой 70%, 60%, 60% и 50% соответственно (Кучча и др., 2013).

Клинический случай, описанный Ezure и др. (2011), описывает полное отсутствие лицевой артерии (LA), обращая внимание на значение этого анатомического варианта в клинической практике. Лицевая артерия часто используется в химиотерапевтических лечениях рака головы и шеи и в микрохирургических лоскутных операциях для сложных реконструкций лица (Shimizu и др., 1990); таким образом, важно знать анатомические вариации этой артерии.

Знание этих анатомических вариаций имеет большое значение в хирургии ВНЧС, хирургии околоушной железы, эстетической хирургии лица, интервенционной радиологии, визуализации и реконструкциях лица, а также в предотвращении сосудистых травм, связанных с артериальной травмой (Cillo и др., 2005; Vesnaver, 2020; Gerbino и др., 2021; Cooney и др., 2020; Mao и др., 2021).

Трехмерная (3D) объемная визуализация является многообещающей неинвазивной техникой, используемой для оценки сосудистости внутри черепа (Sparacia et al., 2007; Cascio et al., 2020). Эта техника успешно выделила анатомию сосудистого снабжения ВНЧС с хорошим разрешением и детализацией (Cuccia et al., 2013).

Основная цель этого исследования заключалась в анализе артериальной вариабельности в области ВНЧС. Насколько нам известно, ни одно предыдущее исследование не рассматривало эту тему.

Дизайн исследования

Было проведено проспективное исследование, целью которого было проанализировать артериальную вариабельность ВНЧС у лиц, прошедших контрастную ангиографию КТ в рамках португальской программы по инсульту мозга (“Via Verde do AVC”) в период с 1 декабря 2019 года по 31 января 2020 года в отделениях нейрорадиологии следующих центров:

Центр госпиталя и университета Лиссабона Центральный (CHULC) и Университетский госпиталь Сан-Жуан (CHSJ).

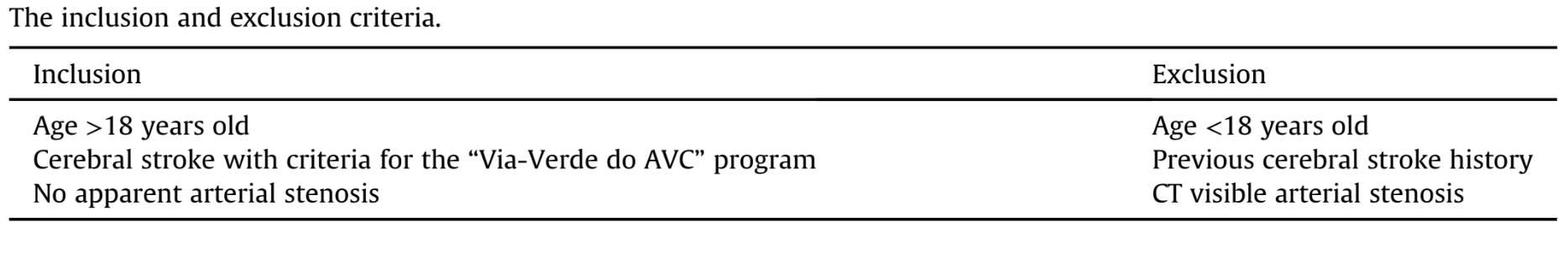

Исследование было разрешено этическими комитетами и правлениями различных вовлеченных учреждений (CHSJ-№ 427/19 и CHULC - 800/2019). Критерии включения и исключения из исследования представлены в Таблице 1.

Протокол визуализации

Первая больница, CHULC, использовала сканер GE LightSpeed 64 с типом спирального сканирования и сканер GE BrightSpeed 16 с типом аксиального сканирования. Контрастное вещество, использованное во время процедуры, было неионным йодированным агентом: Иомепрол 175 г йода. Вторая больница, CHSJ, использовала сканер Philips Tomoscan Brilliance 16 и два контрастных агента: Иогексол и Иомепрол.

Анализ артериальной вариабельности в области ВНЧС

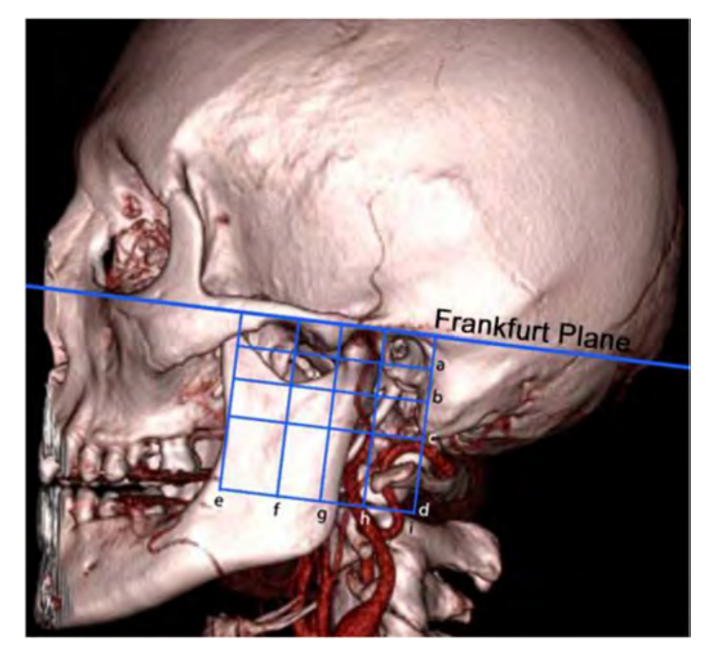

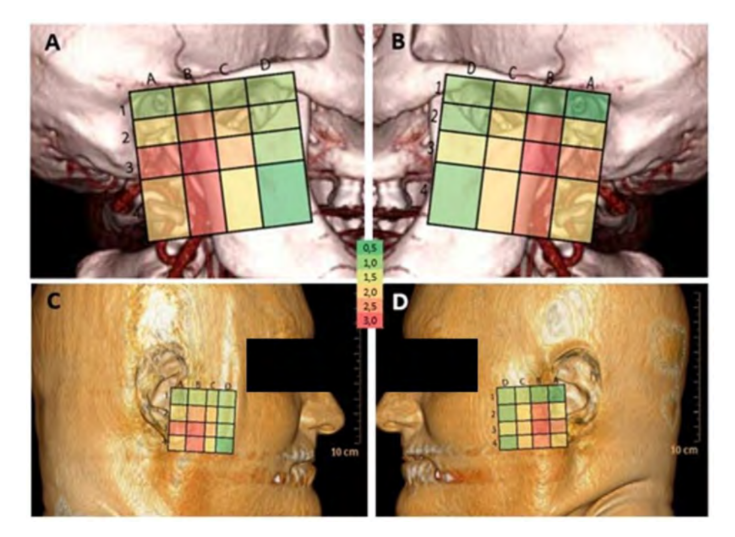

Для оценки артериальной анатомии области височно-нижнечелюстного сустава авторы разработали сетку с 16 квадрантами. Франкфуртская плоскость (FP) (Taub, 2007) использовалась в качестве основного ориентира для этих квадрантов. Вторая горизонтальная линия (b) была проведена параллельно FP, используя касательную к сигмовидной выемке в качестве ориентира. Третья горизонтальная линия (c), также параллельная FP, представляет собой касательную к нижнему краю сосцевидной части височной кости. Четвертая горизонтальная линия (d), параллельная FP, следует по касательной к верхней поверхности остистого отростка позвонка C2. Наконец, последняя горизонтальная линия (a) — это линия, параллельная FP, которая находится на полпути между FP и второй линией (b). Все вертикальные линии перпендикулярны FP. Первая вертикальная линия (e) является касательной к вогнутости переднего края восходящей ветви нижней челюсти, вторая вертикальная линия (f) касается максимальной выпуклости нижнечелюстной выемки, а третья вертикальная линия (g) касается переднего гребня мыщелка нижней челюсти. Четвертая (h) и пятая линии (i) касаются, соответственно, переднего и заднего края наружного слухового прохода (Рис. 1).

КТ изображения в формате DICOM были интегрированы в программное обеспечение Horos™ и подвергнуты 3D рендерингу с следующими параметрами: для изображений, полученных из CHULC, был установлен уровень окна (WL) 257, ширина окна (WW) 296, CLUT “VR Красные сосуды (8-бит)”, непрозрачность обратной логарифмической таблицы, стандартные тени, без фильтра, параллельная проекция и 0% фона для красного, зеленого и синего; для изображений, полученных из CHSJ, был установлен WL 140, WW 120, CLUT “VR Красные сосуды (8-бит)”, непрозрачность обратной логарифмической таблицы, стандартные тени, без фильтра, параллельная проекция и 0% фона для красного, зеленого и синего. Эти параметры были выбраны для имитации внешнего источника света. Это позволило получить изображения с более реалистичным видом анатомических структур и облегчило изоляцию костных и сосудистых структур (Cuccia et al., 2013).

Различные квадранты были нарисованы в программном обеспечении с использованием описанных ссылок и затем были проанализированы индивидуально, с использованием следующей классификационной системы: каждая артериальная ветвь, найденная в квадранте, была классифицирована как четко видимая (2 балла), частично видимая/видимая только на коротком участке (1 балл) или не видимая (0 баллов) (Такэгаи и др., 1998). Для каждого набора КТ-изображений отдельного человека были созданы две таблицы: одна для правого ВНЧС и другая для левого ВНЧС. Эти таблицы соответствуют ранее определенным квадрантам (Рис. 1).

Статистический анализ

После артериальной оценки каждого квадранта было определено число путем вычисления суммы значений, присвоенных каждому сосуду, наблюдаемому в этой области. Затем для каждого квадранта с обеих сторон были рассчитаны среднее значение и стандартное отклонение (СО). Нормальность данных была проверена для всех тестов. Все тесты проводились для каждой гемифации. Сравнение средних значений квадрантов проводилось с использованием теста Краскала-Уоллиса. Поскольку изменчивость напрямую связана с СО, для каждого полученного значения был рассчитан доверительный интервал 95% (α = 0,05). Предполагая, что "s" — это СО, "n" — это количество наблюдений (50 в каждом квадранте каждой гемифации), а "α" — уровень значимости, считалось, что анатомическая изменчивость квадранта будет значительной с клинической точки зрения, если нижний предел доверительного интервала 95% для его СО будет больше 2. Значение 2 эквивалентно четко видимой артериальной ветви или двум частично видимым сосудам. Это правило было названо минимальной изменчивостью (МВ). Корреляция средних баллов с СО была получена с использованием теста Пирсона. Впоследствии был проведен сравнительный анализ полученных данных между мужчинами и женщинами с использованием непараметрического теста распределения Манна-Уитни U. Нулевая гипотеза была определена как отсутствие статистически значимой разницы между полами, в то время как альтернативная гипотеза была определена как наличие этой самой разницы.

Результаты

В исследование были включены 50 пациентов (29 мужчин и 21 женщина), в возрасте от 24 до 87 лет. Средний возраст женщин составил 61,1 ± 18,8 (среднее ± стандартное отклонение), а мужчин - 65,3 ± 11,5 (среднее ± стандартное отклонение).

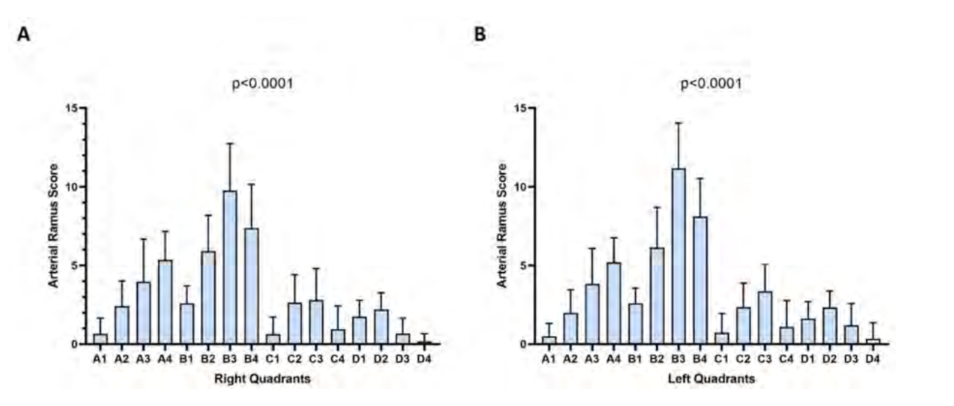

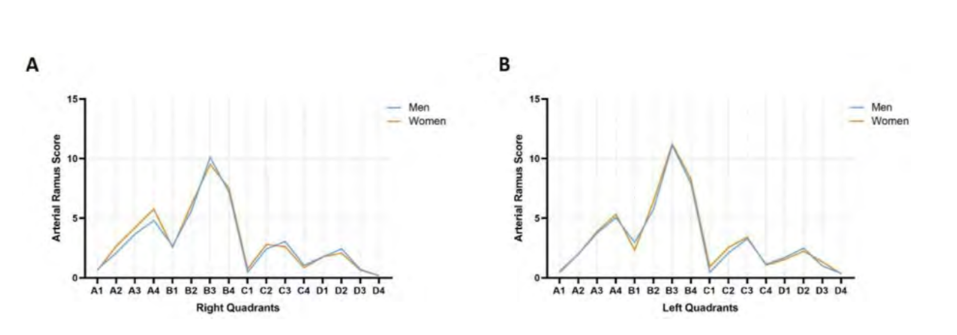

Оценки артериальных ветвей, в соответствии с классификационной системой, полученные в правой и левой гемифациях, представлены на Рис. 2. Билатерально квадранты B3, B4 и B2 имели статистически значимо большую сосудистую плотность (p < 0,0001). Также билатерально квадрант D4 имел статистически значимо уменьшенную артериальную плотность (p < 0,0001).

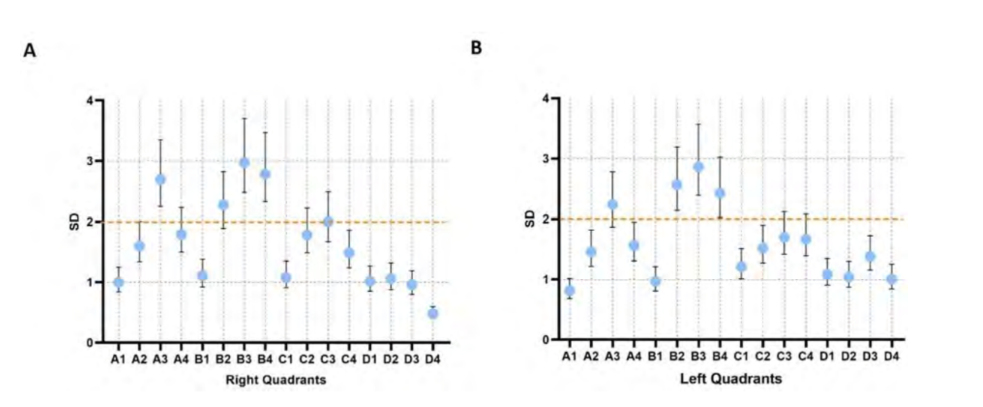

Доверительные интервалы 95% SD применяли установленное правило VM (нижний предел 95% доверительного интервала для его SD был больше 2 средних баллов). В правой гемифации квадранты A3 (SD = 2.25 - 3.35), B3 (SD = 2.48 - 3.7) и B4 (SD = 2.33 - 3.47) являются единственными, которые демонстрируют значительную артериальную изменчивость (Рис. 3A). Аналогично, в левой гемифации квадранты B2 (SD = 2.14 - 3.19), B3 (SD = 2.39 - 3.57) и B4 (SD = 2.03 - 3.02) имеют значительную изменчивость (Рис. 3B). Доверительные интервалы квадрантов B2 (SD = 1.89 - 2.82) и A3 (SD = 1.87 - 2.78) в правой и левой гемифации соответственно имеют значительно высокие отклонения; однако они охватывают значение, определенное в правиле VM, что означает, что их изменчивость не может считаться значительной. Более того, анализ корреляции Пирсона SD с баллами артериального ветвления позволил нам подтвердить, что квадранты с большими SD соответствуют тем, у которых более высокие значения артериального ветвления в правой (r = 0.87 P = 0.00001, Рис. 4A) и левой гемифации (r = 0.87 P = 0.00002, Рис. 4B); это указывает на то, что эти квадранты более васкуляризованы. Аналогично, квадранты с меньшими SD имеют уменьшенную васкуляризацию (Рис. 4).

Для облегчения визуализации вариации кровоснабжения между всеми квадрантами и анатомическими областями, к которым они соответствуют, была создана карта (Рис. 5), где более теплые цвета соответствуют большей вариации артериальной анатомии (большее значение SD), а более холодные цвета соответствуют меньшей вариации.

Анализ между двумя полами показал, что нет значительных различий в изменчивости в каждой гемифации. Значения, полученные в результате теста, не позволили отвергнуть нулевую гипотезу, что означает, что группы схожи при p > 0.05 (Рис. 6).

Обсуждение

Височно-нижнечелюстной сустав (ВНЧС) расположен в области с высокой васкуляризацией. Знание сосудистых вариаций этой области может способствовать лучшему пониманию заболеваний, связанных с этим суставом, и их лечению. Для изучения шейно-черепно-лицевых артерий в крупных (Sparacia et al., 2007) и мелких (Cuccia et al., 2013) исследованиях использовалась 3D объемная визуализация. Однако анализ распределения кровоснабжения в области ВНЧС относительно редок.

Настоящее исследование показало, что 3D объемная визуализация КТ ангиографии с применением FP может быть эффективно использована для исследования вариабельности артериальных областей, окружающих область ВНЧС.

Регионы, ограниченные квадрантами (B3, B4), которые охватывают заднюю часть восходящей ветви нижней челюсти, являются наиболее васкуляризованными и имеют большую сосудистую вариабельность (Рис. 2 и 3). Кроме того, была обнаружена корреляция между наличием большего количества сосудов и более высокой вариабельностью и наоборот (Рис. 4). Это результат нескольких факторов. Анатомические вариации самой нижней челюсти (Alomar et al., 2007) и окружающих костных структур могут влиять на восприятие сосудистых вариаций, изменяя расположение квадрантов, созданных авторами (Рис. 6). Описание односторонних отсутствий определенных сосудов могло быть одной из причин обнаруженных билатеральных различий (Ezure et al., 2011). Wasicky и Pretterklieber (2000) описали, что происхождение ATA варьировало в широких пределах и удивительно проявляло латеральность. В той же статье также упоминаются 9 случаев, в которых ATA изображен в дубликате, а также 1 случай с тройным представлением. Учитывая эту информацию, мы можем лучше понять причину большей вариабельности, обнаруженной в этих квадрантах.

Анатомическая территория ВНЧС также используется несколькими специальностями в их хирургических методах. Из различных подходов, описанных для операций на ВНЧС, выделяются предушной (Tauro et al., 2020; Vesnaver, 2020; Gerbino et al., 2021; Luo et al., 2021) и эндоауральный (Assef et al., 2019); оба они относительно близки к квадрантам, рассматриваемым в этом исследовании. В недавнем исследовании хирургических осложнений при артроскопии ВНЧС экстраартикулярное кровотечение в заднем проколе составило 6,1%, против 0% в переднем проколе, что подтверждает, что задняя область имеет повышенный риск кровотечения

(Ângelo и др., 2021). Паротидные (Kim и др., 2014) и некоторые эстетические операции на лице (Giotakis и др., 2020) также включают разрезы в той же области. Во всех этих операциях существуют сопутствующие риски. К ним относятся анестезические, инфекционные, неврологические, отологические и сосудистые осложнения, а также инструментальные сбои и воспалительные проблемы (Ishida и др., 2015). Кровотечения и послеоперационные гематомы являются распространенными последствиями процедур в этой высоко васкуляризованной области (Holmlund и др., 1985). Talebzadeh и др. (1999) сообщили, что вблизи медиальной области ВНЧС расположены несколько сосудистых и нервных структур, что может увеличить риск кровотечения и неврологического повреждения. Результаты этого исследования подчеркивают для хирургов ВНЧС, что эта область имеет вариабельность в кровоснабжении, и персонализированное исследование сосудистого профиля может снизить хирургические осложнения.

Основные ограничения данного исследования заключаются в следующем: 1) широкий диапазон возрастов участников; 2) различия в размере и площади одной и той же квадранты у разных людей, обусловленные анатомическими различиями в костных структурах, используемых в качестве ориентира; 3) участие программы «Via Verde do AVC» в получении изображений; 4) отсутствие расчета надежности между оценщиками и внутри оценщиков. Программа «Via Verde do AVC», действующая в Португалии с 2005 года (Silva и Gouveia, 2012), применяется ко всем пациентам, у которых есть признаки цереброваскулярного происшествия (ЦВП, инсульт) и которые обращаются за помощью в национальные службы здравоохранения. Эта программа облегчила использование КТ-изображений для данного исследования; однако она также затруднила как отбор, так и оценку этих изображений. Кроме того, у большинства этих пациентов есть сосудистая патология, такая как искривление шейных артерий или атеросклеротический стеноз каротидных бифуркаций, что может привести к артефактам во время получения КТ-ангиографии.

Будущие исследования могут предоставить более надежные данные для дополнения результатов данного исследования, увеличив размер выборки, охватив разнообразную группу людей, не запрашивая информацию о этнической принадлежности индивидов по причинам конфиденциальности в анализе данных и исключив все возможные сосудистые изменения из-за подозрения на инсульт. Поскольку существует лишь небольшое количество аналогичных исследований, улучшение любого из этих факторов способствовало бы получению более надежных и репрезентативных результатов в будущем исследовании. Обычно выборка, выбранная в исследованиях аналогичного масштаба, представляет собой набор трупов, с тестами и оценками, проводимыми через диссекцию анатомических структур (Alomar et al., 2007) и гистологический анализ тканей (Siéssere et al., 2008).

Заключение

3D объемная визуализация КТ ангиографии показала большие перспективы для оценки артериальной вариабельности в области ВНЧС. Задняя зона мыщелка и ветви является наиболее васкуляризованной областью с большой вариабельностью, что представляет собой повышенный риск хирургического кровотечения. Хирурги ВНЧС, среди прочих, должны быть осведомлены об этих аспектах, поскольку большинство хирургических техник ВНЧС выполняются в этой области.

Авторы: Дэвид Фаустино Âнгело, Жонатас Ногейра, Каролина Пинейро, Гонсало Алвеш, Энрике Жозе Кардозо

Ссылки:

- Alomar, X., Medrano, J., Cabratosa, J., Clavero, J.A., Lorente, M., Serra, I., Monill, J.M., Salvador, A., 2007. Анатомия височно-нижнечелюстного сустава. Semin. Ultrasound CT MR 28, 170-183.

- Ângelo, D.F., Araújo, R.A.D., Sanz, D., 2021. Хирургические осложнения, связанные с артроскопией височно-нижнечелюстного сустава: проспективный анализ 39 однопортальных и 43 двупортальных процедур. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 50, 1089-1094.

- Assef, C.A.N., Carvalho, P.H.A., Guerra, R.C., 2019. Артроскопически ассистированный короткий эндоральный доступ для анкерирования диска височно-нижнечелюстного сустава. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 57, 93-94.

- Cascio, F., Cacciola, A., Portaro, S., Basile, G.A., Rizzo, G., Felippu, A.W.D., Felippu, A.W.D., Bruschetta, A., Anfuso, C., Cascio, F., Milardi, D., Bramanti, A., 2020. Прямое объемное рендеринг КТ передней решетчатой артерии: описательное анатомическое исследование. Int. Arch. Otorhinolaryngol. 24, e38-e46.

- Cillo Jr., J.E., Sinn, D., Truelson, J.M., 2005. Управление геморрагией средней менингеальной и поверхностной височной артерии после полной замены височно-нижнечелюстного сустава с использованием гелиевого гемостатического агента. J. Craniofac. Surg. 16, 309-312.

- Cooney, M., O'Connell, J.E., Vesey, J.A., Van Eeden, S., 2020. Нехирургическое лечение детских и подростковых мыщелков нижней челюсти: ретроспективный обзор 49 последовательных случаев, леченных в специализированном центре. J. Cranio-Maxillo- Fac. Surg. 48, 666-671.

- Cuccia, A.M., Caradonna, C., Caradonna, D., Anastasi, G., Milardi, D., Favaloro, A., De Pietro, A., Angileri, T.M., Caradonna, L., Cutroneo, G., 2013. Артериальное кровоснабжение височно-нижнечелюстного сустава: анатомическое исследование и клинические последствия. Imaging Sci Dent 43, 37-44.

- Ezure, H., Mori, R., Ito, J., Otsuka, N., 2011. Случай полностью отсутствующей лицевой артерии. Int. J. Acoust. Vib. 4.

- Gerbino, G., Segura-Pallerès, I., Ramieri, G., 2021. Остеохондрома мыщелка нижней челюсти: показания к различным хирургическим методам: серия случаев из 7 пациентов. J. Cranio-Maxillo-Fac. Surg. 49, 584-591.

- Giotakis, E.I., Giotakis, A.I., 2020. Модифицированный разрез для фейслифтинга и лоскут поверхностной мышечно-апоневротической системы при злокачественной опухоли околоушной железы: ретроспективное исследование и обзор литературы. World J. Surg. Oncol. 18, 8.

- Godlewski, G., Bossy, J., Giraudon, M., Dussaud, J., Pavart, J.C., Lopez, J.F., 1978. Артериальная васкуляризация височно-нижнечелюстного сустава. Bull. Assoc. Anat. 62, 229-236.

- Holmlund, A., Hellsing, G., 1985. Артроскопия височно-нижнечелюстного сустава. Исследование на аутопсии. Int. J. Oral Surg. 14, 169-175.

- Ishida, Y., Chosa, E., Taniguchi, N., 2015. Псевдоаневризма как осложнение артроскопии плеча. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 23, 1549-1551.

- Kim, D.Y., Park, G.C., Cho, Y.W., Choi, S.H., 2014. Частичная поверхностная паротидэктомия через ретроаурикулярный разрез. Clin Exp Otorhinolaryngol 7, 119-122.

- Luo, X., Bi, R., Jiang, N., Zhu, S., Li, Y., 2021. Клинические результаты открытого лечения старых переломов головки мыщелка у взрослых. J. Cranio-Maxillo-Fac. Surg. 49, 480-487.

- Mao, Y., Chen, X., Xie, X., Xu, W., Zhang, S., Zhang, S., 2021. Оценка улучшенного анкерного гвоздя в хирургии репозиции диска височно-нижнечелюстного сустава: проспективное исследование 25 пациентов. J. Cranio-Maxillo-Fac. Surg. 3, S1010-S5182.

- Shimizu, T., Sakakura, Y., Hattori, T., Yamaguchi, N., Kubo, M., Sakakura, K., 1990. Суперселективная интраартериальная химиотерапия в сочетании с облучением: предварительный отчет. Am. J. Otolaryngol. 11, 131-136.

- Siéssere, S., Vitti, M., Semprini, M., Regalo, S.C., Iyomasa, M.M., Dias, F.J., Issa, J.P., de Sousa, L.G., 2008. Макроскопические и микроскопические аспекты височно-нижнечелюстного сустава, связанные с его клиническим значением. Micron 39, 852-858.

- Silva, S., Gouveia, M., 2012. Программа "Зеленый путь к инсульту": анализ влияния на смертность от инсульта (португальский). Revista Portuguesa de Saúde Pública 30, 172-179.

- Sparacia, G., Bencivinni, F., Banco, A., Sarno, C., Bartolotta, T., Lagalla, R., 2007. Обработка изображений для КТ ангиографии шейно-черепных артерий: оценка техники реформатирования. La Radiologia medica 112, 224-238.

- Takagi, R., Westesson, P.-L., Ohashi, Y., Togashi, H., 1998. МР ангиография ВНЧС у бессимптомных добровольцев. Oral Radiol. 14, 69-74.

- Talebzadeh, N., Rosenstein, T.P., Pogrel, M.A., 1999. Анатомия структур медиально от височно-нижнечелюстного сустава. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 88, 674-678.

- Taub, P.J., 2007. Цефалометрия. J. Craniofac. Surg. 18, 811-817.

- Tauro, D.P., Manay, R.S., 2020. Нюансы хирургии анкилоза височно-нижнечелюстного сустава: советы и хитрости. J Maxillofac Oral Surg 19, 178-183.

- Toure, G., 2018. Артериальная васкуляризация мыщелка нижней челюсти и переломы мыщелка. Plast. Reconstr. Surg. 141, 718e-725e.

- Vesnaver, A., 2020. Вывихнутые переломы мыщелка у детей - всегда ли следует придерживаться консервативного лечения? J. Cranio-Maxillo-Fac. Surg. 48, 933-941.

- Wasicky, R., Pretterklieber, M.L., 2000. Человеческая передняя тимпаническая артерия. Питательная артерия среднего уха с высоко вариабельным происхождением. Cells Tissues Organs 166, 388-394.