Морфофункциональное восстановление ВНЧС после кондилэктомии, леченное функциональной ортопедией челюстей.

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке ES (ссылка для ознакомления) .

Резюме

Пациент 9 лет, обращается на консультацию с латеральным отклонением нижней челюсти, из-за отсутствия правого мыщелка, который был удален как "терапевтическая мера" после перелома в результате травмы шеи. Лечение проводится с использованием функциональной ортопедической аппаратуры, и через 3 года удается функционально восстановить центральное положение нижней челюсти в ее движениях открытия и закрытия. Наблюдается рост ткани, напоминающей мыщелковую форму.

Проводятся исследования для проверки компенсаторных механизмов, которые были достигнуты для функционирования, близкого к нормальному.

Общие сведения

Говорить о росте и развитии нижней челюсти, и в частности о ВНЧС, значит говорить о очень спорной теме, по которой существуют различные мнения относительно истинных механизмов, способных ее регулировать.

На данный момент проведено множество работ и клинических, экспериментальных, статистических опытов и т.д., чтобы определить, какой путь обычно установлен в развитии и росте костной ткани благодаря ее собственной способности, и какие основные элементы его регулируют.

Тема роста и развития mandibular имеет значительное значение для двух крупных стоматологических специальностей, таких как функциональная ортопедия и челюстно-лицевая хирургия, так как обе постоянно работают с челюстно-лицевыми деформациями, которые имеют не только различные этиологии, но и соответствующее лечение варьируется в зависимости от каждого конкретного случая, что делает неправильным применение стандартизированной терапии для решения подобных патологий. Отсюда и важность знания факторов, вызывающих различные аномалии, чтобы можно было провести лечение, соответствующее каждому пациенту.

Поэтому нижнюю челюсть нельзя рассматривать в отдельности для ее изучения, а необходимо соотносить с большим количеством других структур и функций.

Рост mandibular был и остается очень обсуждаемой темой.

Существует теория, которая придает хрящу мыщелка основную роль в управлении ростом нижней челюсти. Исследователи, следящие за этой теорией, провели бесчисленные эксперименты с целью доказать эту позицию конкретными фактами (Schmidhuber; Osborne и Ware; Sicher; Proweer; Samat и Engel; Engel и Brodie).

Есть авторы, такие как Скотт (1967), которые утверждают, что хрящ играет первостепенную роль, а швы - второстепенную и компенсаторную, когда речь идет о краниофациальном росте, то есть хрящи будут действовать как настоящие центры роста, разделяя смежные костные структуры, а швы будут отвечать за компенсацию этого разделения через неоформление костной ткани.

Дёркин (1972) гистологически различал хрящ мыщелка и эпифизарный хрящ, установив, что основная функция первого заключается в том, чтобы быть центром адаптации, а не первичным центром роста, как второй.

Существует иная концепция, называемая генетической, согласно которой форма и размер челюсти и всего краниофациального комплекса регулируются генетически.

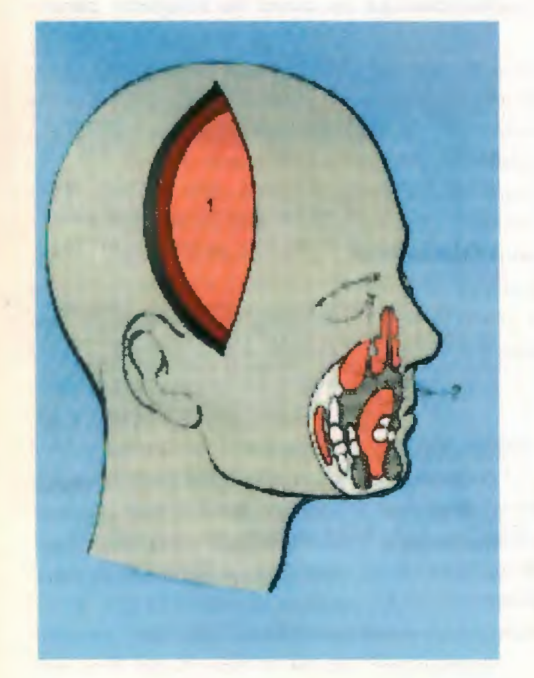

1 - Функциональный мотор нейрокрон.

2 - Капсулярный мотор оро(циол.

Ван дер Линден (1966) утверждает, что существует постоянное взаимодействие между генетическими факторами и факторами окружающей среды в росте и развитии краниофациального комплекса.

Другую теорию начал Ван дер Клаув (1952), а затем продолжил Мелвин Мосс (1960), который придаёт функции нижней челюсти преобладающую роль в её развитии, считая, что существуют определённые генетические факторы, которые регулируют рост, но затем они обусловлены тем, что Мосс назвал Функциональной Матрицей, которая представлена всеми мягкими тканями, работающими и взаимодействующими с её скелетными единицами.

Пример, который обычно приводят, это мышца и ее активность, хотя также в качестве функциональной матрицы рассматриваются сухожилия, сосуды, нервы, а в очень особом случае, в челюсти, зубные единицы, из-за их поведения относительно своей альвеолярной скелетной единицы. Следует сказать, что каждая функциональная матрица действует независимо на скелетную единицу, которая может составлять лишь часть того, что в классической остеологии считается костью.

Таков случай нижней челюсти, которая состоит из нескольких микроподразделений, таких как альвеолярная, базальная, восходящая лягушка, гониакальный угол, короноидный отросток и суставная головка нижней челюсти.

Согласно Энлоу, кость не растет сама по себе, а растет благодаря матрице мягких тканей, которая ее покрывает, при этом генетические и функциональные факторы являются определяющими для ее роста в мягких тканях, считая, что рост не регулируется кальцифицированной частью самой кости, а мышцами, губами, щеками, слизистой, сосудами, нервами и т.д., которые ее окружают.

Энлоу считает, что мыщелок функционирует как региональное поле роста, рассматривая его не как главный центр, а как элемент местного значения, при этом рост челюсти является следствием всех региональных полей, которые участвуют в этом процессе.

Еще одно передовое представление о постнатальном краниофациальном росте — это кибернетическая теория профессора Александра Петровича, который изучает проблемы физиологических систем как настоящие сложные системы, которые могут быть решены только с помощью кибернетики и информатики.

Петрович также утверждает, что рост мыщелка подвержен местному контролю, в котором механические силы являются постоянной регулирующей частью.

Клинический случай

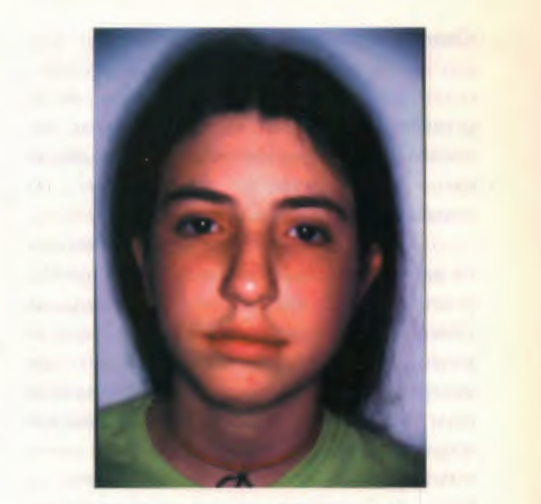

На консультацию пришла пациентка Ана М. 9 лет и 7 месяцев от роду на курс функциональной ортопедии, который проходит в больнице д-ра Кастро Рендона в городе Невкен, провинция Невкен, в апреле 1993 года, направленная коллегой, который обнаружил наличие лицевой асимметрии.

Основной предшествующий случай - это несчастный случай, в результате которого произошел перелом шейки правого мыщелка, который был удален как "терапевтическая мера". В результате этого у пациентки наблюдалось отклонение нижней челюсти при открывании.

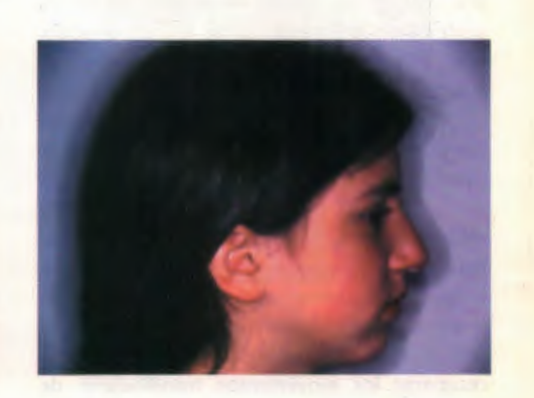

На момент консультации общее состояние пациента нормальное, хотя выявлена небольшая лордоз позвоночника. При лицевом осмотре отмечается асимметрия правой челюсти, короткая верхняя губа и вывернутая нижняя губа. Лабиоментонный желоб выражен, профиль выпуклый.

С функциональной точки зрения пациентка является ротовым дыхателем, в результате чего у нее наблюдается низкое положение языка, короткая гипотоничная верхняя губа и гипоактивная нижняя губа, проявляющаяся передней оральной недостаточностью и гиперактивным подбородком.

При проведении исследования ВНЧС мы приходим к самому интересному в этом случае, так как это является причиной первоначального обращения и где любопытство наиболее стимулируется.

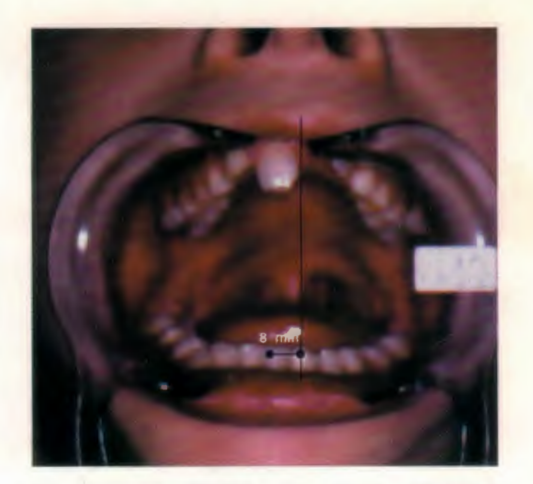

Основные моменты этого анализа: значительное ограничение в открытии (не превышающем 30 мм) и сильное отклонение вправо при максимальном открытии, вызванное смещением мыщелка.

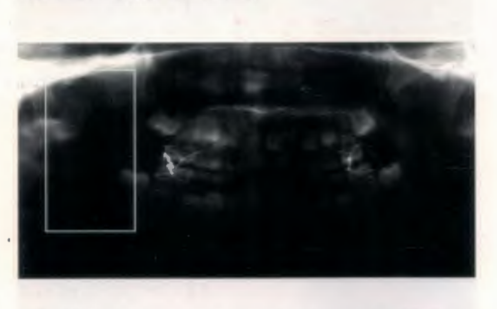

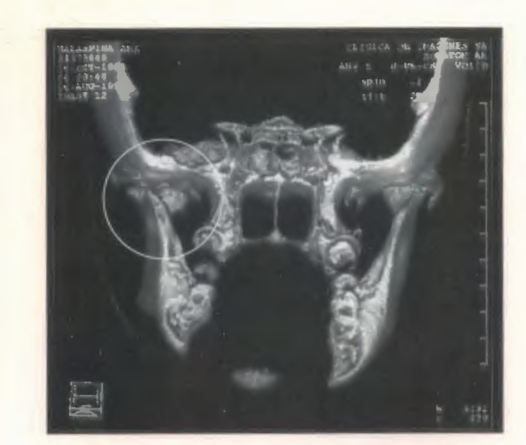

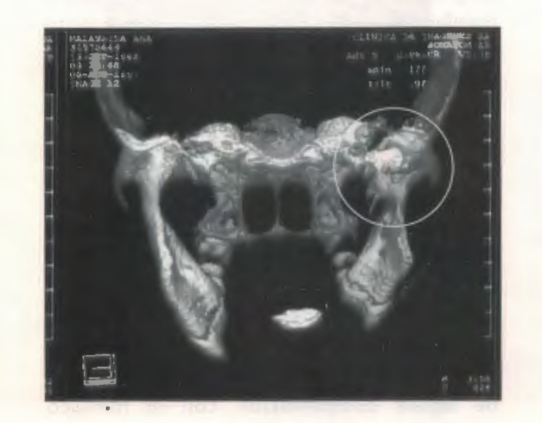

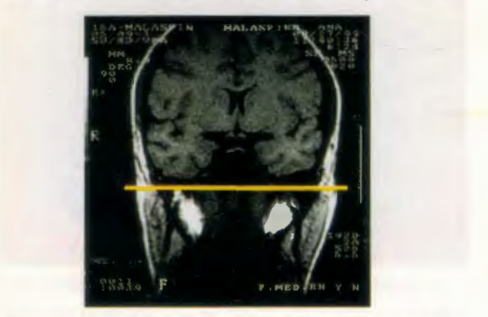

Исследование ВНЧС было дополнено информацией, предоставленной магнитно-резонансной томографией, проведенной в момент травмы. Там четко видно, что в результате травмы мыщелок находится почти на 90° от своей шейки, и в отчете было сказано дословно: "перелом правого мыщелка с смещением свободного фрагмента внутрь, вперед и вниз". Суставной мениск, похоже, сопровождает мыщелковый фрагмент; гленоидная полость имеет нормальную морфологию, без структур внутри. Это исследование и стало решающим для хирурга, который назначил кондилэктомию.

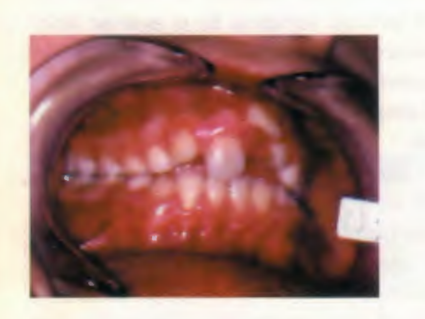

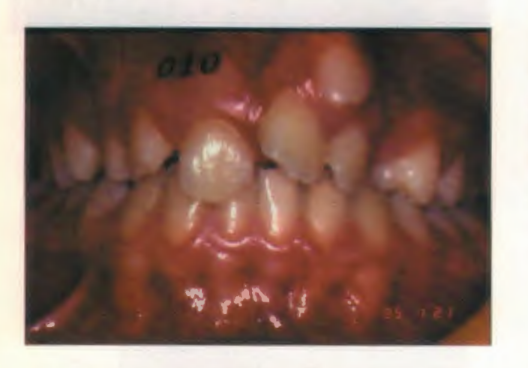

Затем анализируется рот пациентки, и там наблюдается, что апикальная база регулярная, а зубные дуги имеют уменьшенные поперечные диаметры, как верхний, так и нижний, при этом несоответствие больше в диаметрах 6:6.

В сагиттальной плоскости выступ слегка увеличен. Молярная ключка находится в нормоокклюзии, а клыковая - в легкой дистоокклюзии. В вертикальной плоскости у некоторых зубов пересечение увеличено, а у других не достигает нормальных размеров.

На радиографических исследованиях наблюдается аденоидная пролиферация, вызывающая затруднение в воздушном проходе. Также подтверждается низкое положение языка, уже наблюдаемое клинически.

При проведении цефалометрических измерений, стоит отметить, что наблюдается дивергенция оснований с вовлечением нижней челюсти, дистореляция mandibular и легкое увеличение размера верхней челюсти.

После завершения обследования пациента ставится диагноз. Необходимо охватить морфологические, функциональные и структурные проблемы пациента, а в данном случае проанализировать серьезную проблему, представляющую собой отсутствие mandibular condyle. Вкратце, мы имеем дело со структурным латеральным отклонением нижней челюсти, с отсутствием правого condyle, дистореляцией с дивергенцией оснований, дистопиями зубов и сопутствующими функциональными проблемами.

Аните установили Bionator 11 с нижними ретролабиальными щитками, а через 16 месяцев его заменили на Эластичный Открытый Активатор Кламмта с нижними ретролабиальными щитками.

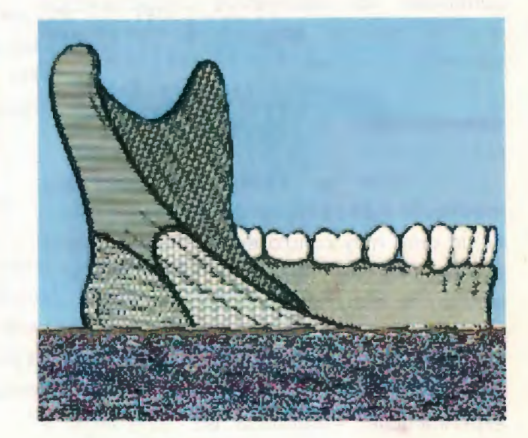

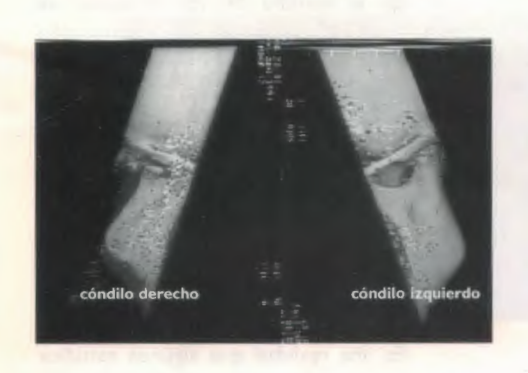

Основная цель лечения заключалась в реабилитации движения нижней челюсти, направляя ее в центральное положение и создавая нейромышечную реадаптацию, что вызвало функциональное изменение в мягких тканях, окружающих остаток condyle. В последующих исследованиях с использованием компьютерной томографии было подтверждено образование адаптивной ткани в области condyle, восстанавливающей открытие, от центрального положения до максимального открытия нижней челюсти.

Анализируя другой аспект, можно сказать, что когда необходимо было сформировать зубные дуги, произошла трансполяция между левым боковым зубом (22) и клыком (23). Рентгенологически подтверждается, что корни этих зубных единиц сохраняют корональную трансполяцию, что заставило уважать расположение во рту, используя для упорядочивания зубов фиксированную аппаратуру.

Важно отметить, что всегда продолжалось использование функциональной аппаратуры в сочетании с фиксированной аппаратурой, так как основа терапии основывалась на функциональной реабилитации.

В ходе проведенного лечения было восстановлено развитие правой гемимандибулы, почти до компенсации асимметрии, и при движении открытия, от окклюзии до максимального открытия, не наблюдается отклонения нижней челюсти.

Это случай, когда с помощью функциональной ортопедии, и, следовательно, исходя из функции, была реабилитирована система, в которой отсутствовал важный элемент: мыщелок ВНЧС; через реорганизацию периартикулярных мягких тканей и создание централизованного энграммы, функция была реорганизована на основе оставшихся компонентов.

Выводы

Мы подошли к моменту презентации, когда необходимо успокоить эмоции и углубиться в осадки, оставленные рассматриваемым клиническим случаем, чтобы извлечь уроки из клинического опыта.

Релевантным фактом является то, что мы лечили пациента, у которого был удален мыщелок, и без малейшего намерения вступать в низкую критику, в любой литературе, которую мы искали, не было указаний на необходимость удаления; напротив, советовали оставить остаток мыщелка в приемлемом положении, чтобы он хотя бы служил матрицей для его реконструкции. Поиск был интенсивным, так как в момент, когда пациент пришел, накопленный опыт был нулевым, и без стыда возникло чувство страха перед неизвестным, что, возможно, дало больше сил для поиска информации по этой теме.

Здесь были применены функциональные концепции и обучение тех учителей, которые так это передали.

С течением лечения стало очевидно, что выбранный путь приносит ожидаемые результаты и даже больше; никто не мог представить, что терапия восстановит почти всю утраченную анатомию, но была уверенность, что можно вернуть функциональность и восстановить движения нижней челюсти при открывании и закрывании, соблюдая центральное положение.

В качестве заключения будут изложены ключевые моменты клинического случая: помимо сказанного до сих пор, будут проанализированы последние исследования, проведенные над пациентом.

Недавно была проведена новая магнитно-резонансная томография, где снова удивило видеть, что "мыщелковый остаток", который проявлялся, продолжал "расти", наблюдая, что он имел высоту, схожую с высотой здоровой стороны, и на сигнале исследования графически отображались лакуны, которые были совместимы с жировой тканью губчатой кости.

Было проведено исследование подвижности мыщелка, и было установлено, что пораженная сторона смещалась в тех же условиях, что и здоровая сторона, и что при максимальном открытии почти достигалась бикапитулярная позиция. Не удалось изучить с помощью этого метода, из-за невозможности оборудования, интимность сустава, особенно билеминарного комплекса, и возможность какой-либо компенсации с мениском сустава, который был удален во время хирургического вмешательства.

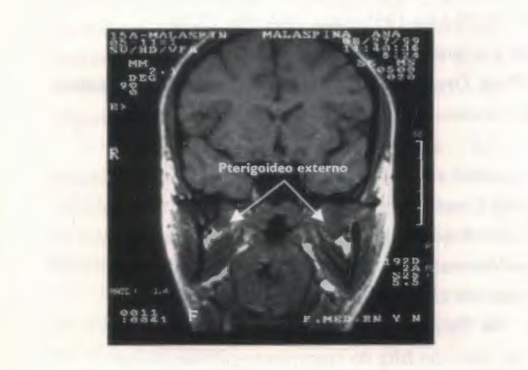

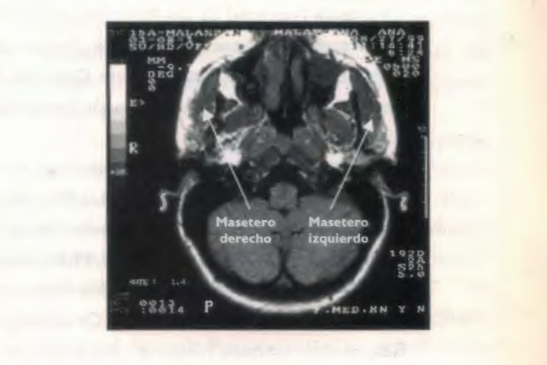

В исследовании мышц наблюдается, что направление наружной крыловидной мышцы имеет более нижнее направление, но с увеличением мышечной массы с правой стороны, при этом с гипотонией жевательной мышцы с той же стороны. Изменений в мышечной массе височной мышцы или в направлении волокон, которые ее составляют, не наблюдается.

Проведение представленных исследований вызывает гордость за то, что были исчерпаны все доступные возможности, которые есть у профессионала.

Это реальность, что некоторые исследования остаются незавершенными, например, электромиография поверхности, с надежным аппаратом, которого нет в регионе, и проводить с помощью обычного электромиографа — это подвергать пациента ситуации, несовместимой с этикой, учитывая неудобства, которые вызывает это исследование. В ближайшее время будет проведена новая КТ, что позволит выявить морфологию отремонтированных элементов.

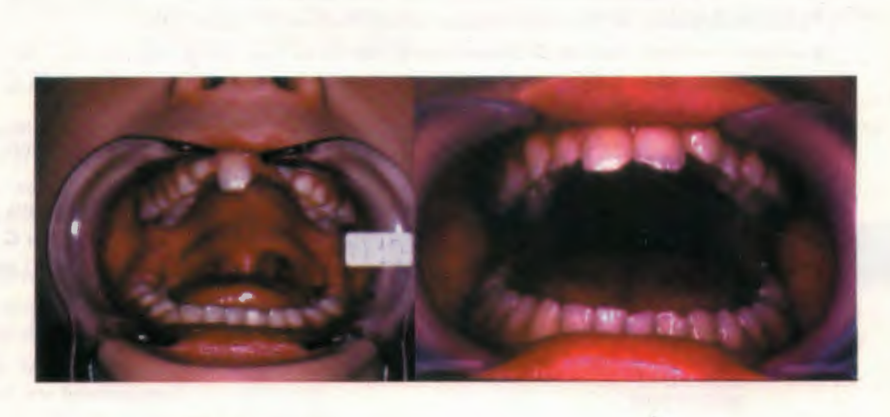

Но в нашем функциональном микрокосме приходит к выводу, что нет ничего более приятного и более волнующего в этой специальности, чем реабилитация, которая произошла у нашего пациента с функциональной точки зрения. Возможность видеть эту челюсть, которая отклонялась на 8 мм каждый раз, когда она должна была открываться, и сегодня наблюдать, что только при максимальном открытии она отклоняется на несколько миллиметров, наполняет гордостью и удовлетворением тех, кто лечил этого пациента.

Как скромный вклад в проблемы дисфункций и болей в челюстно-лицевой области, хочется проиллюстрировать, как прощальный штрих, фотографии до и после лечения максимального открытия рта пациента, где "пострадала" от удаления своего правого мыщелка как "терапевтическая мера" после несчастного случая, который привел к перелому шейки правого мыщелка.

Авторы: Чеккарелли Америко Алехандро, Ривас Норма Хайде, Лоренц Грасиэла Инес

Библиография:

- Поведение капсульных и периостальных матриц после экспериментальной хирургии. Др. Хорхе Марсело Перес Симон. Журнал Аргентинской ассоциации функциональной ортопедии челюстей. Т. 18 № 55-56 Июль 1984-Июнь 1985:Стр. 24-54.

- Рост человеческой челюсти и эффективность функциональных ортопедических аппаратов: биологические причины межиндивидуальной изменчивости. Проф. Александр Петрович, Др. Жанна Стутцманн, Перевод: Эмилио Эрик Эмборг. Журнал Аргентинской ассоциации функциональной ортопедии челюстей. Т. 20 № 59-60 Июль 1986-Июнь 1987: Стр. 23-50.

- Рост челюсти в связи с функциональными лечениями. Др. Хектор О. Пистони, Др. Луис А. Миранда, Ора Гладис Салеми де Симес, Др. Адольфо Каглиари, Др. Карлос Аусбрух Морено. Журнал Аргентинской ассоциации функциональной ортопедии челюстей. Т. 17 № 53-54 Июль 1983-Июнь 1984: Стр. 29-42.

- Постнатальное развитие челюстно-лицевой области. Др. Уго Риос. Журнал Аргентинской ассоциации функциональной ортопедии челюстей. Т. 29 № 77-78 Июль 1995-Июнь 1996: Стр. 22-30.

- Латеродевиации челюсти, функциональные и скелетные. Их разрешение с точки зрения функциональной ортопедии. Др. Лоренц Грасиэла, Проф. Др. Ривас Норма, Др. Чеккарелли Америко. Журнал Аргентинской ассоциации функциональной ортопедии челюстей. Т. 30 № 1 Май 1999: Стр. 27-48.

- Клиническая челюстно-лицевая ортопедия и аппаратура. Височно-нижнечелюстной сустав. Том 111. Др. Джон У. Уитциг, Др. Теренс Дж. Спал. 1993. Научное и техническое издательство S.A.

- Заболевания височно-нижнечелюстного аппарата. Мультидисциплинарный подход. Др. Дуглас Х. Морган, D.D.S. Уильямс П. Холл, M.O. Джеймс Вейнвас, D.D.S. и F.A.C.D. Издательство Мунди.

- Проприоцептивная чувствительность и поперечные аномалии закрытия. Др. А. Кутан, Др. Г. Демадр Мейсон. Журнал "Ортодонтия" № 76 год XXXVIII. Ноябрь 1974.

- Ответ на терапевтический функциональный стимул у ребенка с недостатком роста, вызванным односторонней анкилозом. Проф. Др. Карлос Р. Гуардо. Журнал "Ортодонтия" год XLVII т. 47 № 94 Ноябрь 1983.

- Резюме основных характеристик лицевого роста. Проф. Др. Жан Делэр. Журнал Аргентинской ассоциации функциональной ортопедии челюстей. № 64 год 1981.

- Руководство по лицевому росту. Др. Д. Энлоу. Издательство Интермедика. Буэнос-Айрес. Аргентина. Год 1982.

- Нейромышечная физиология и функциональная ортопедия. Др. Карлос Гуардо и др. Журнал Аргентинского круга стоматологии. № 3-142 год 1972.

- Клинические последствия А. Т. М. Др. Роберт М. Рикеттс D.D.S., M.S. Журнал "Ортодонтия" № 61, год XXXI Апрель 1967.

- Ортопедическое лечение при кондило-мандибулярных травмах. Др. Нильда Б. Бачигалупо, Др. Мария Н.Т. де Даффи, Др. Альберто Н. Р. Мерони, Др. Карлос Е. Мерони, Ора Лилиана С. Спинеди. Журнал Аргентинской ассоциации функциональной ортопедии челюстей. Т. 13 № 42. Год 1978.

- А Т. М. в движении. Чувство формы. Др. Жан-Пьер Юнг, Др. Даниэль Пажони, Др. Пьер Карпентье. Испанский журнал ортодонтии. 17 (1987) - 179-192