Влияние лечения ортопедическими функциональными аппаратами на просвет носоглотки

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке IT (ссылка для ознакомления) .

Резюме

Известно, что ротовое дыхание играет крайне важную роль в появлении дисгнаций в раннем возрасте. С целью определить, какое лечение является наиболее подходящим с точки зрения этиопатогенетического подхода, и сравнить полученные результаты, была проведена следующая работа. Выборка состояла из 36 дисгнационных пациентов в возрасте от 4 до 14 лет, разделенных на три группы. "Группа A": без лечения (контрольная группа), состоящая из 15 пациентов (41,66%); "группа B": леченные функциональной ортопедией, состоящая из 14 пациентов (38,88%); "группа C": леченные ортодонтией, состоящая из 7 пациентов (19,44%). Все они были выбраны случайным образом. Измерялась ширина верхних дыхательных путей по слепкам телерентгенограмм головы в профиль, сделанным с интервалом не менее 10 месяцев в городе Ла-Плата, столице провинции Буэнос-Айрес, и в городе Некуэн, столице провинции Некуэн, обе в Аргентине, из общего числа 2500 пациентов. Для проведения измерений использовались пять параметров фарингального цефалограммы, было замечено, что в "группе A" произошло среднее уменьшение на -0,49 мм. Если рассматривать эволюцию этой контрольной группы как эталон, можно сказать, что произошло увеличение фарингальной ширины у всех леченных пациентов: в "группе B" на 100% (1,49 мм) и в "группе C" на 75% (0,99 мм), как очевидный вывод, пациенты, леченные функциональной ортопедией, достигли наибольшего увеличения ширины верхних дыхательных путей.

Введение

Углубляясь в этиологию и этиопатогенетические механизмы дисгназий, мы сталкиваемся с повторяющейся, почти повсеместной темой: ротовое дыхание.

Уже с прошлого века, и особенно после исследований Линдера-Аронсона, чтобы упомянуть самое важное, вопрос о вредном воздействии ротового дыхания на рост лицевого скелета больше не обсуждается.

Хорошо известно, что функциональная бимаксиллярная аппаратура имеет своей главной целью реорганизацию функциональной матрицы, в первую очередь языка и губной ленты, с целью создания необходимых стимулов для эуморфного роста.

Таким образом, до настоящего времени были хорошо изучены изменения, которые достигаются с помощью данной терапии в различных областях, среди которых мы упомянем, считая это определяющим фактором, переднюю, среднюю и заднюю оральные печати.

Но ничего не было сказано о возможности того, что данная аппаратура также могла бы воздействовать на ринофаринкс, который считается верхней частью глотки, нижней границей которой является продолжение небного свода.

Эта гипотеза, которая изначально кажется попыткой навязать вещи, вовсе не выглядит абсурдной, если вспомнить, что некоторые пучки буцинатора имеют свою заднюю вставку в глоточную стенку, закрывая тем самым то, что Мосс назвал функциональной капсульной матрицей букофарингеальной.

Исходя из случайных наблюдений на телерентгенограммах маленьких пациентов, находящихся на ортопедическом лечении, возникла идея о том, что данное лечение также может вызывать изменения в верхних дыхательных путях, более точно в просвете носоглотки.

В целях подтверждения или опровержения данной априорной предпосылки было разработано настоящее исследование. Для этого была измерена ширина просвета верхних дыхательных путей на слепках телерентгенограмм головы в профиль, сделанных с интервалом не менее 10 месяцев у 36 дисгнатических пациентов в период роста, разделенных на три группы: без лечения (контрольная группа), с функциональным ортопедическим лечением и с ортодонтическим лечением.

Если использовать для данного измерения некоторые параметры фарингального цефалограммы; наблюдается, что произошло увеличение фарингального просвета у всех леченных пациентов, но в большей степени у тех, кто лечился с помощью функциональной бимаксилярной аппаратуры.

Цели

То, что пытается предвидеть данное исследование, это разница в размере просвета ринофаринкса у дисгенетических пациентов, леченных ортодонтией и функциональной ортопедией, принимая в качестве контрольной группы пациентов без лечения.

Гипотеза, которую пытаются доказать, заключается в том, что пациенты, леченные с помощью функциональной бимаксилярной аппаратуры, имеют большую выгоду в увеличении просвета ринофаринкса, чем те, кто лечился с помощью ортодонтической аппаратуры, и контрольная группа без лечения.

Материалы и методы

Было проведено описательное продольное исследование дисгенетических пациентов, которые обратились на стоматологическую консультацию.

Географический охват: город Ла-Плата, столица провинции Буэнос-Айрес, и город Некуэн, столица провинции Некуэн, оба в Аргентинской Республике.

Популяция: Выборка из 36 детей в возрасте от 4 до 14 лет.

Статистическая единица наблюдения: Цефалограмма глотки, выполненная на основе цефалометрических слепков телерентгенограмм головы в боковом проекции у дисгнетических пациентов, начальных и контрольных, с разницей между ними от 10 до 14 месяцев. Слепки и измерения были выполнены одним и тем же специалистом и в один и тот же период времени. Измерялись:

- Угол O: образован плоскостями Basion-Nasion и палатинной плоскостью (передний носовой шип-задний носовой шип), измеряет высоту средней трети лица, задавая вертикальную рамку входа воздуха. Норма 28° ± 3°.

- Угол глубины: образован плоскостями AA-S (самая передняя точка атласа-центр турецкого седла) и S-ENP (центр турецкого седла-задний носовой шип). Измеряет возможную антеропостериорную величину фарингеального пространства. Норма 48° ± 5°.

- Аденоидная ткань 1: Измеряется по плоскости ENP-Ba, от ENP до задней стенки глотки. Отражает величину фарингеального просвета на уровне ретрофарингеальной области. Должна составлять 20 мм в 6 лет и 26 мм в 16 лет, с вариацией в обоих случаях ± 5 мм.

- Аденоидная ткань 11: Измеряется по перпендикуляру, который идет от ENP к плоскости S-Ba. От заднего носового шипа до задней стенки глотки. Измеряет просвет на уровне эпифарингеальной области. Должна составлять 15 мм в 6 лет, до 22 мм в 16 лет, в обоих случаях ± 4 мм. Измеряет просвет эпифарингеальной области.

- Аденоидная ткань 11 1: Измеряет расстояние между V pt (вертикальная птеригоидная) и задней стенкой глотки, на 5 мм выше ENP. Нормальное значение составляет 7 мм в 6 лет, до 14 мм в 16 лет, с вариацией ± 4 мм.

Метод сбора: Дисгнатические пациенты, обращающиеся на стоматологический прием. Ни одному из них не проводилось, перед начальной телерентгенографией, ортодонтическое и/или ортопедическое, ни логопедическое, ни хирургическое лечение верхних дыхательных путей.

После первоначального осмотра "группа A", состоящая из 15 детей, что составляет 41,66% выборки, не начала свое лечение по личным причинам, вернувшись на прием спустя примерно год, когда были проведены новые исследования, эта группа была принята в качестве контрольной.

"Группа B", состоящая из 14 детей, что представляет 38,88%, начала свое ортопедическое лечение.

"Группа C", состоящая из 7 детей, что составляет 19,44%, начала свое ортодонтическое лечение.

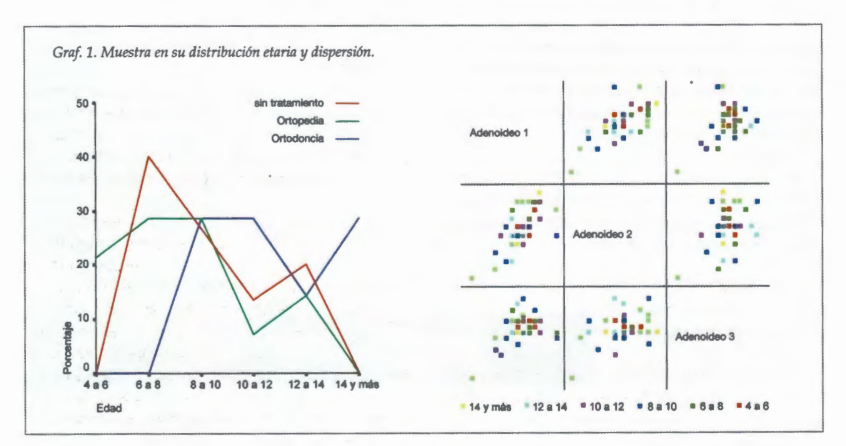

3.5. Группировка: Выборка была проанализирована по возрастным группам каждые 2 года, было обнаружено большее количество детей без лечения в раннем возрасте, а в старших возрастных группах большинство с ортодонтическим лечением.

Результаты

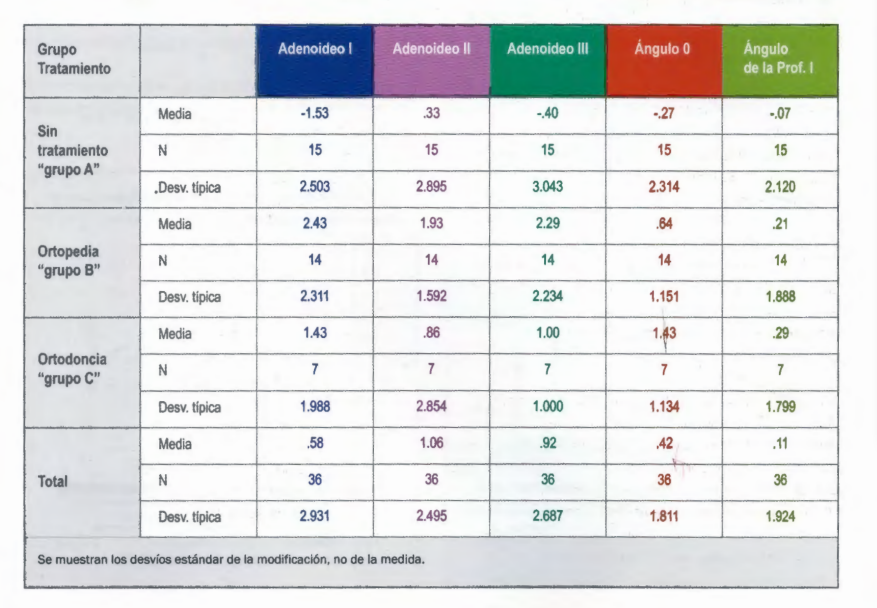

В следующей таблице представлены данные, собранные в зависимости от будущих или случайных интерпретаций:

Из чтения графика 1 слева следует, что в выборке нет равномерного возрастного распределения. Наблюдается большее количество маленьких детей среди пациентов, леченных функциональной ортопедией, и большее количество пациентов с возрастом на верхней границе выборки в группе, леченной ортодонтически. Таблица справа является проверкой валидности выборки по дисперсии.

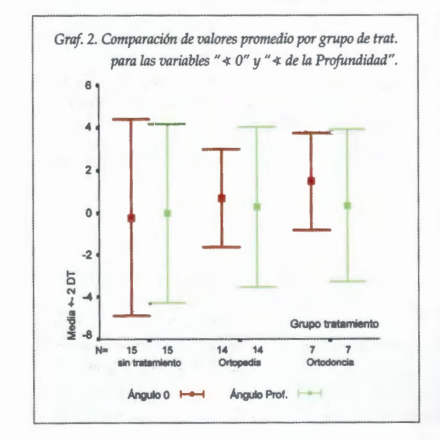

На графике 2 представлено сравнение средних значений по группе лечения для переменных Угол O и Угол Глубины. Угол Глубины, то есть антеропостериорный скелетный каркас ринофаринкса, увеличился в амплитуде (среднее значение на уровне прямоугольника) у пациентов, получавших лечение, хотя в несколько большей степени у пациентов, лечившихся с помощью Ортопедии. Угол O, который показывает расстояние между передней базой черепа и небным плоскостью, то есть воздухопроводом, измеряемым в вертикальном направлении, увеличился как у пациентов, лечившихся с помощью Ортопедии, так и с помощью Ортодонтии. Однако наибольшую выгоду в этом аспекте получили последние.

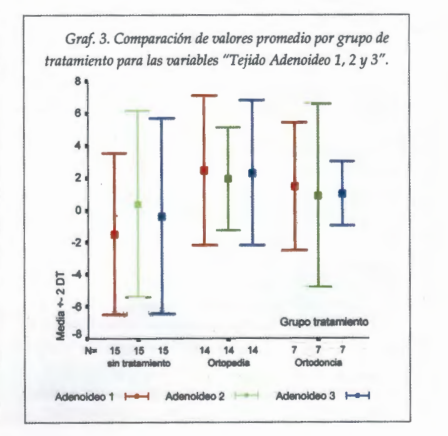

График 3 сравнивает изменения фарингеального просвета на трех уровнях, и мы понимаем, что это самый значительный из всех. Можно увидеть, что центр значений контрольной группы показывает, что они получили наименьшую выгоду в изменении фарингеального просвета с течением времени. В то время как, если мы наблюдаем группу, леченную функциональной ортопедией, мы увидим, что три измеренных параметра фарингеального просвета значительно увеличили воздушный проход. Наблюдая за группой пациентов, леченных ортодонтией, их воздушные пути расширились, но в меньшем диапазоне.

На графике 4 сравниваются средние значения по группам лечения для пяти переменных, показывая 5 данных трех групп. Если посмотреть на среднее значение, то можно увидеть, что наиболее выгодной группой в отношении развития (увеличения) верхних дыхательных путей, безусловно, является группа пациентов, леченных ортопедией, за исключением значения "Угол O".

Обсуждение

У всех пациентов, проходивших лечение, произошло увеличение размера скелетной рамки дыхательных путей (Угол O и Угол глубины). Угол O (передний краниальный базисный палатинный уровень) увеличился в большей степени у пациентов, леченных ортодонтическими аппаратами. Мы понимаем, что, не находя прямой связи между движениями зубов и наклоном палатинного уровня, мы должны отнести этот результат к составу выборки, в которой среди пациентов, леченных фиксированной аппаратурой, большее количество препубертатных или пубертатных, что означает влияние гормона соматотропина на носовую перегородку. Одним словом, мы относим это увеличение к факторам роста.

Остальные параметры, которые были оценены, показывают благоприятное поведение у пациентов, леченных с помощью функциональной бимаксилярной аппаратуры, по сравнению с теми, кто лечился с помощью фиксированной аппаратуры, и с контрольной группой.

Заключения

Свет ринофаринкса увеличился в большей степени у леченых пациентов, чем в контрольной группе; и среди леченых пациентов, фарингеальный свет увеличился в большей степени у тех, кто проходил терапию с использованием функциональной бимаксилярной аппаратуры.

Позвольте мне напомнить здесь определение, которое мы используем для термина дисгнатия, концепция, взятая у профессора доктора Нельсона Анунятто: "Дисгнатия - это морфофункциональное расстройство в области кранио-цервико-максиллофасии". Не только нет стабильности в результатах лечения, если не достигнуто морфофункциональное равновесие, но и в период роста мы не имеем права упорядочивать зубной ряд, позволяя набору деформаций продолжать проявляться, подпитываемым дисфункцией.

Долгий путь к морфофункциональной реабилитации растущего ребенка с дисгнатией, и мы понимаем, что это должно начинаться с зачатия и с использованием терапевтических средств функциональной ортопедии.

Грасиела И. Лоренц, Сильвия Галетти, Ямила Сарин

Библиография

- Линдер-Аронсон, С. Их влияние на способ дыхания и носовой поток и их связь с характеристиками лицевого скелета и зубного ряда: Acta Otolaryngologica. Supplementum 265. 1970.

- Линдер-Аронсон, С; Хенриксон, К.О.; Вестборг Б. Рентгенологические изменения в антеропостериорных размерах носоглотки у детей от 6 до 15 лет. Practica otorhinolaryngologica, 1973 (Швейцария).

- Хандельман, К.; Осборн, Г. Рост носоглотки и аденоидов с одного до восемнадцати лет; Angle Orthodontist. 1968 форум по проблеме миндалин и аденоидов в ортодонтии; Am. J. Steele, Fairchild, Ricketts: F Orthod. 34: 485-514, 1968.

- Рокабадо, М. Биомеханический анализ краниоцервикальной области с помощью боковой телерентгенографии. Revista Rjnserción.

- Бальтерс, В. Руководство по технике Бионатора. Аргентинский круг стоматологии, Буэнос-Айрес.

- Бреер, Дж. Пациент с ротовым дыханием. Журнал Аргентинской стоматологической ассоциации. Т. 77, номер 3 и 4 - 5 и 6. Май-Август; Сентябрь-Декабрь 1989 года.

- Франкель, Р. Функциональная ортопедия челюстей и ротовой полости как основа аппаратуры. Издательство Beta S.R.L. Буэнос-Айрес, 1969.

- Б. Ракоси, Т.; Ирмтруд, Дж. Атлас челюстной ортопедии. Диагностика. Издательство Masson-Salvat. Научные и технические стоматологические издания S.A. 1992 Барселона. Испания.

- Анунциато, Н. Нейроанатомия стомато-гнатической системы. Важность терапии для нервной системы. Международный курс, проведенный в Аргентинской ассоциации функциональной ортопедии челюстей 5 и 6 ноября 1999 года. Записано и транскрибировано доктором Марией дель Кармен Аттене.