Латеродевиации нижней челюсти, функциональные и скелетные. Их решение с помощью функциональной ортопедии

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке ES (ссылка для ознакомления) .

В рамках универсa дисгназий, латеродевиации не являются самыми простыми для решения. Тем не менее, как и общие законы, когда они рассматриваются в период роста, их решение является надежным и стабильным.

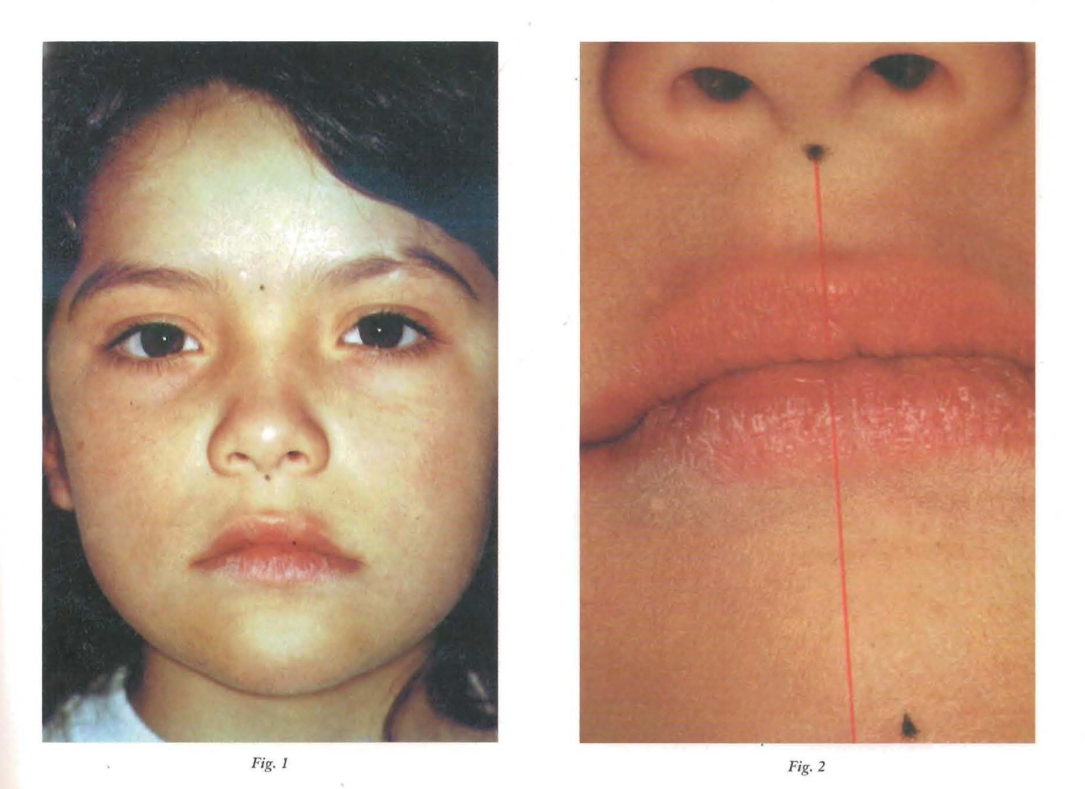

Включенная в изменения в поперечном направлении, как и многие другие дисгназии, она имеет патогномоничный лицевой признак: отклонение средней линии. (Фото 1 и 2).

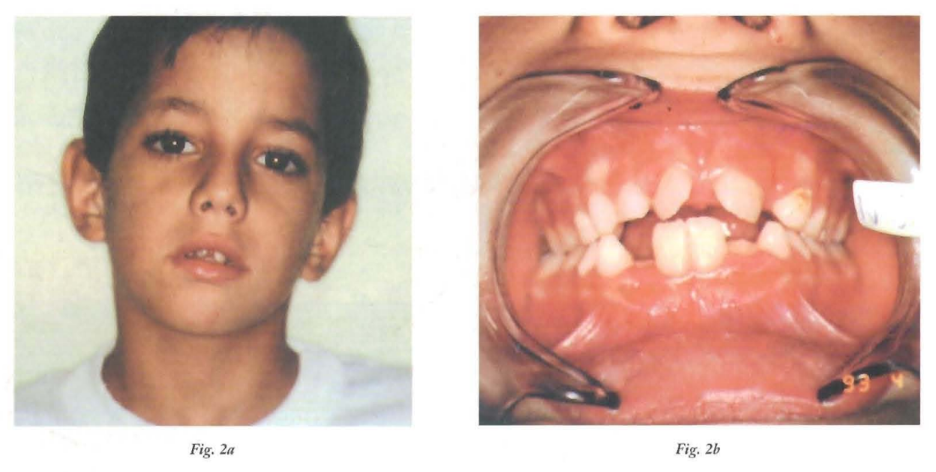

Также измененная цефалическая позиция, с наклоном в сторону, противоположную отклонению нижней челюсти, является немедленным поводом для внимания при нашей первой встрече с пациентом. (Фото 2a и 2b).

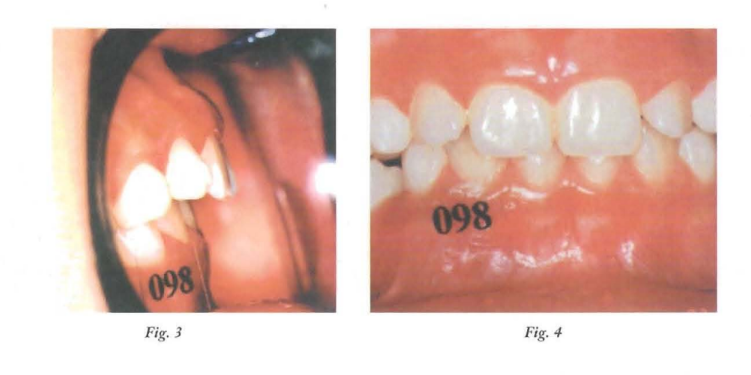

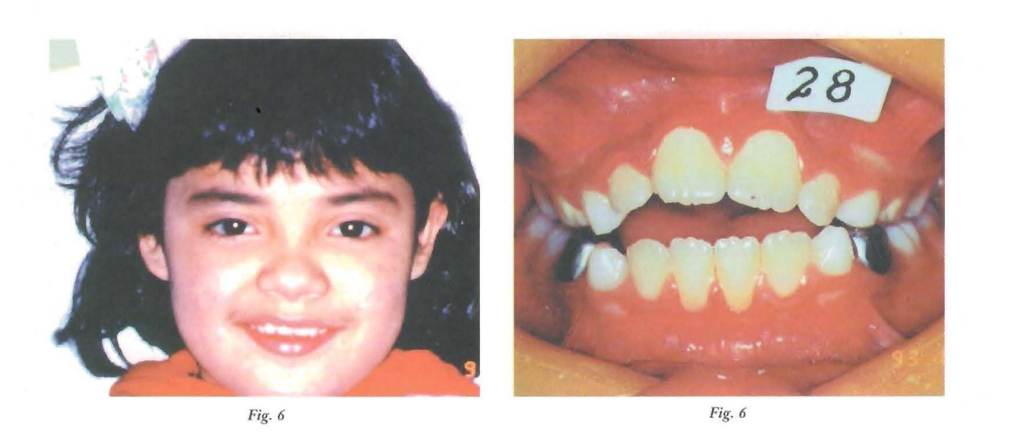

Обращаясь к зубным дугам, мы наблюдаем несовпадение средних линий. Мы должны сказать, что латеродевиации являются нарушением, которое связано с различными дисгназиями. Действительно, мы найдем их связанными с различными нарушениями в вертикальном направлении: закрытыми и открытыми прикусами (Фото 3, 4, 5 и 6).

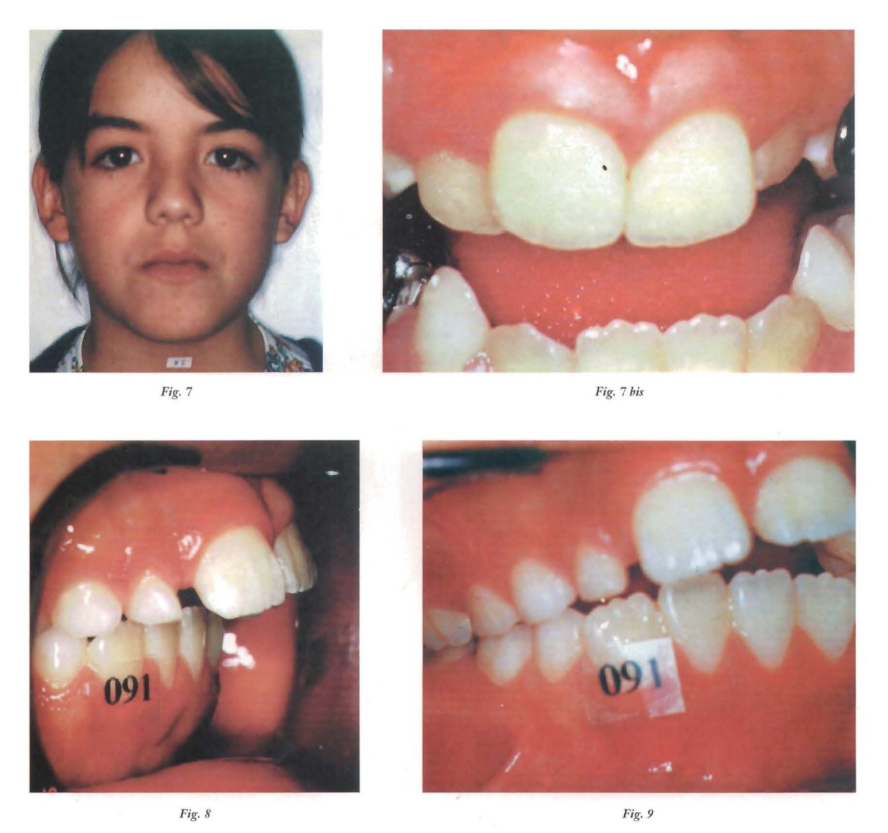

Как и в некоторых мезореляциях и дистореляциях (Фото 7, 7bis, 8 и 9).

Несоответствие средней линии (при этом всегда исключая смещение зубной средней линии) является общим признаком двух различных типов латеродевиаций: функциональных и скелетных. Понимая, что первые являются вторичными признаками других патологий и решаются в процессе лечения первичных, в то время как вторые являются изменениями формы, которые уже зафиксированы в костной архитектуре челюсти.

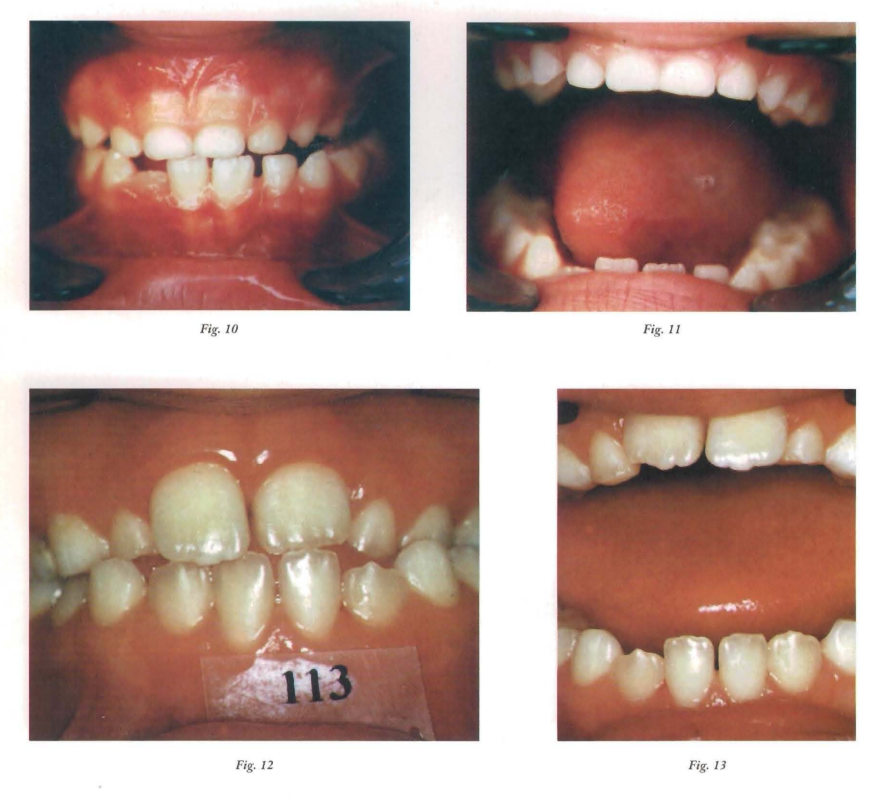

Дифференциальный диагноз проводится с помощью клинической маневры: максимальное открытие. При функциональных латеродевиациях мы начинаем с центрального прикуса, при этом линия средней линии зубов не совпадает, однако при максимальном открытии челюсть восстанавливает свое центральное положение. В то время как при скелетных отклонениях при максимальном открытии отклонение сохраняется или усугубляется (фото 10, 11, 12 и 13).

Дифференциальная диагностика латеродевиаций:

- Функциональные: при центральном открытии.

- Скелетные: при открытии сохраняет или усугубляет отклонение.

Функциональные латеродевиации

Что мы понимаем под функциональной латеродевиацией? Это та, которая еще не затрагивает костную структуру верхнечелюстной и нижнечелюстной кости, это всего лишь удобное положение, которое принимает челюсть, когда встречает какое-либо препятствие на пути закрытия. Конечно, если проблема возникает в период роста, и не решается, она в конечном итоге отражается на уровне костной архитектуры (скелетная латеродевиация).

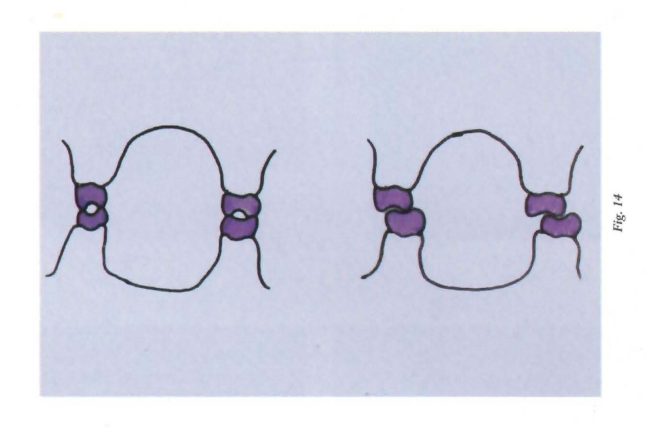

И какое препятствие встречает челюсть на своем пути закрытия? Преждевременный контакт. На самом деле, реальное препятствие — это несоответствие поперечных диаметров верхнечелюстной и нижнечелюстной кости, очень часто из-за уменьшения верхних поперечных диаметров и иногда также из-за увеличения нижних поперечных диаметров. Таким образом, это несоответствие выражается в поперечном соотношении вершина-ямка, которое, будучи антифизиологичным, пациент корректирует, латерализуя челюсть до получения соотношения вершина к ямке. (Фото 14)

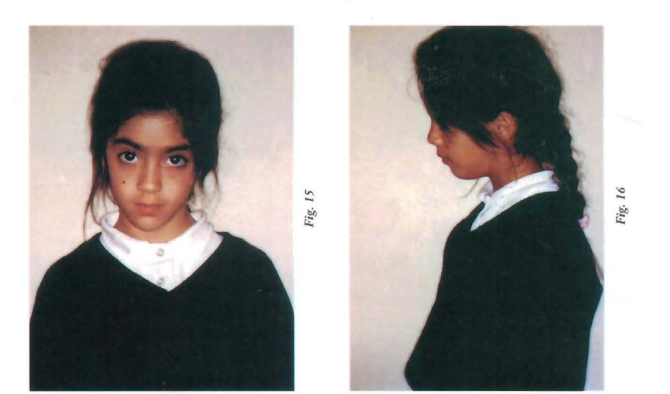

Теперь рассмотрим случай Ноэлии, которая пришла на прием в возрасте 6 лет. Первое, что привлекает наше внимание, это большая измененность ее позы! Как если бы мы наблюдали ее спереди, где заметно присутствие сколиотической позы, так и в профиль, где видно преувеличение физиологических изгибов позвоночника, с классической позой "побежденного ребенка", которую так часто демонстрирует ротовой дыхатель. Также, в состоянии покоя, голова Ноэлии остается наклоненной (Фото 15 и 16).

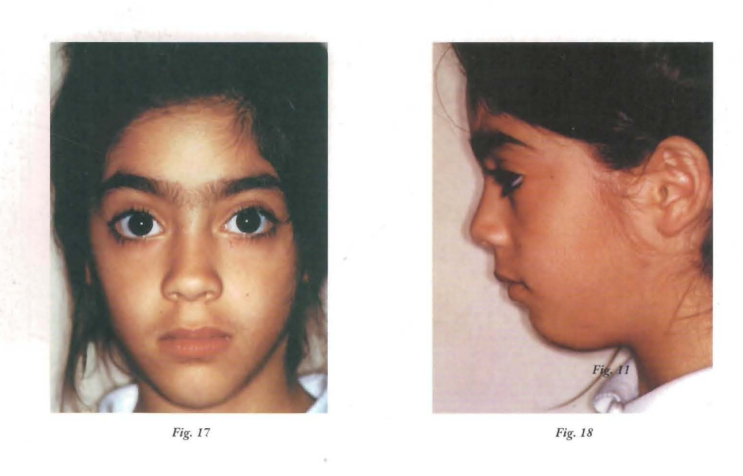

При наблюдении за лицом спереди очевиден отклонение средней линии лица вправо (Фото 17 и 18).

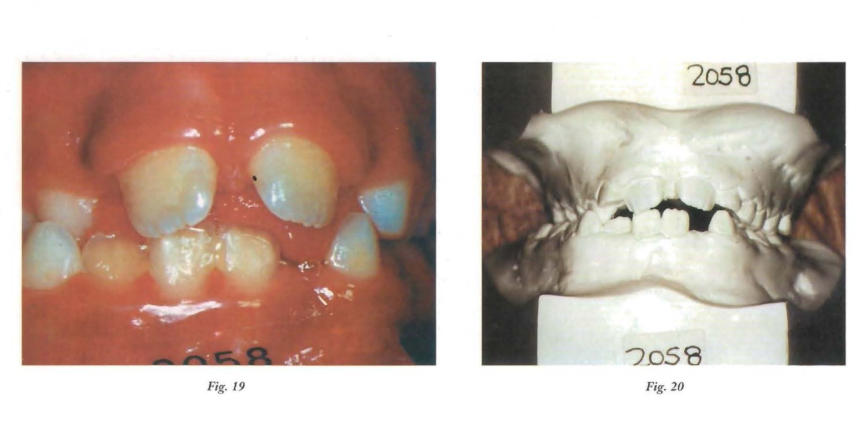

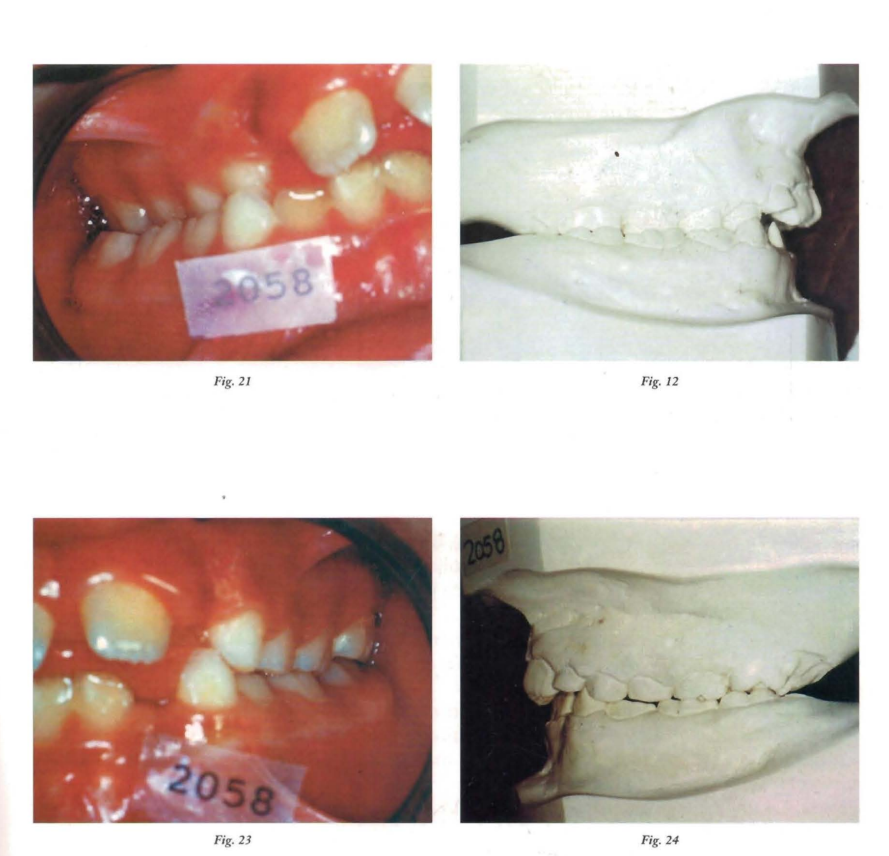

И также мы должны отметить маленькие ноздри и сокращение ментали, которые вместе с характеристиками губ (форма, объем, тонус и текстура гемимукозы) заставляют нас думать о недостаточной передней оральной функции. Ярко выраженная лабиоментонная борозда, а также слаборазвитыми скулами, дополняют картину. Профиль слегка выпуклый, губы вывернуты, а язык выступает на дне рта, что заставляет нас думать о низкой и отставленной постуральной позиции (Фото 19, 20, 21, 22, 23 и 24).

Наблюдая за ртом, можно сказать, что основания регулярные, что есть задний правый перекрестный прикус и потеря средней линии зубного ряда, вызванная отклоненной позицией челюсти. С другой стороны, становится очевидным, что язык ищет внутреннюю поверхность губы, чтобы осуществить переднее оральное запечатывание. Этот лабиолингвальный контакт оставляет свой след на уплощении альвеолярной антероинферior и на выступании верхних резцов.

Хорошо. Мы сталкиваемся с латеродевиацией. Мы проводим клиническую манипуляцию, которая позволяет нам сделать дифференциальный диагноз, и приходим к выводу, что мы, к счастью, имеем дело с функциональной проблемой! И мы сталкиваемся с функциональной проблемой, не только потому, что это функциональная латеродевиация, но и потому, что этиопатогенез также функционален. Что же здесь произошло? Есть ротовое дыхание, низкая постуральная позиция языка, недостаток стимуляции для поперечного развития нёба; есть задняя поперечная связь от бугра к бугру; есть отклонение нижней челюсти для достижения соотношения нижней челюсти от бугра к ямке (Фото 25 и 26).

При наблюдении телерентгенографии мы обнаруживаем гипертрофию аденоидов, отсутствие лингвоальвеолярного контакта (отсутствие заднего орального замыкания), уплощение мягкого подбородка (гиперактивность викарантных мышц подбородка), расположение подъязычной кости слишком далеко назад (язык назад). В результате цефалометрического исследования, проведенного с использованием цефалограммы Шварца, мы отметим увеличенный интербазальный угол и небольшое уменьшение размера верхней челюсти.

Диагноз: функциональное латеральное отклонение нижней челюсти с уменьшением верхних поперечных диаметров, задний правый перекрестный прикус, ротовое дыхание, атипичное глотание и постуральное положение языка низко и назад.

Наши терапевтические цели в данном случае: в первую очередь восстановить верхние поперечные диаметры и десенсибилизировать афференты максимилломандибулярных отношений. На втором этапе реорганизовать максимилломандибулярные отношения совместно с функциональной и постуральной реабилитацией.

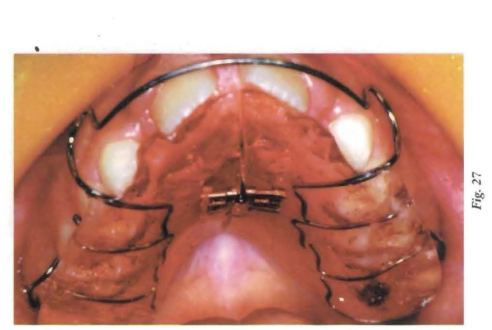

Мы решили провести первый этап с пластиной с жевательными валиками, с указанием использования 24 ч. х 24 ч. и активируя 1/4 оборота сначала каждые 7 дней, а затем каждые 4 дня. (Фото 27).

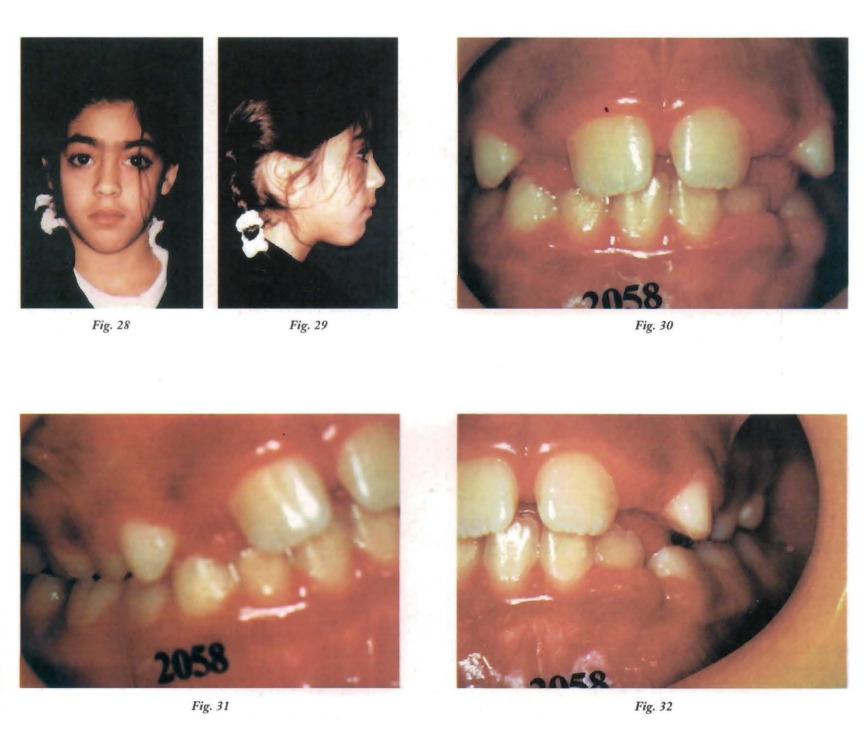

Через шесть месяцев, достигнув терапевтических целей первого этапа, мы провели повторную оценку (Фото 28, 29, 30, 31 и 32).

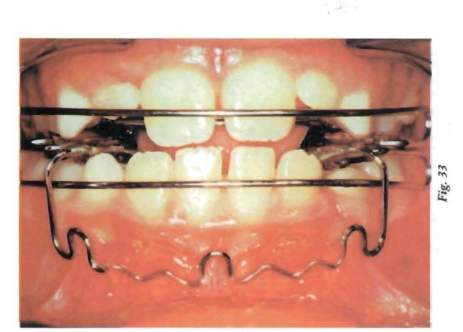

Мы переходим ко второму этапу, на котором мы используем открытый эластичный активатор Кламмта с нижними ретролабиальными щитками (Фото 33).

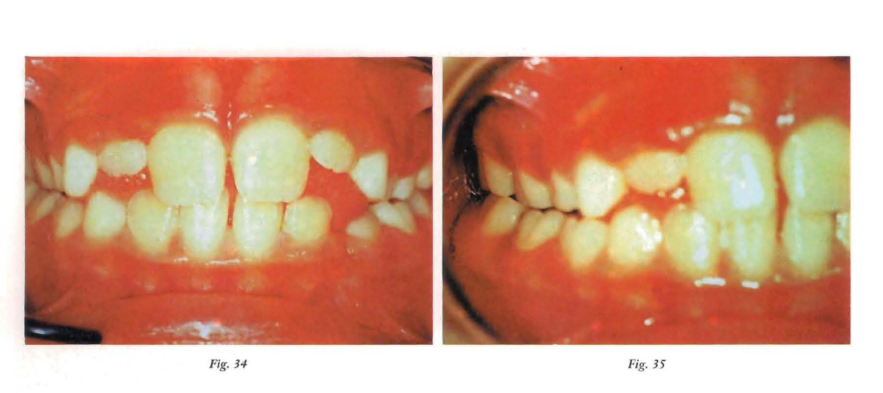

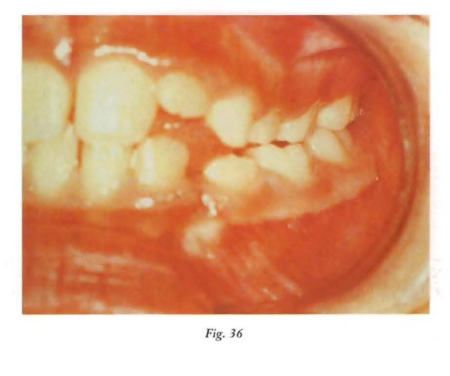

Через шесть месяцев была упорядочена интеринцизивная связь и поперечные диаметры, а также существенно улучшены начальные дисфункции, хотя сохраняется привычка к аномальной цефалической позе (Фото 34, 35 и 36).

Скелетные латеродевиации

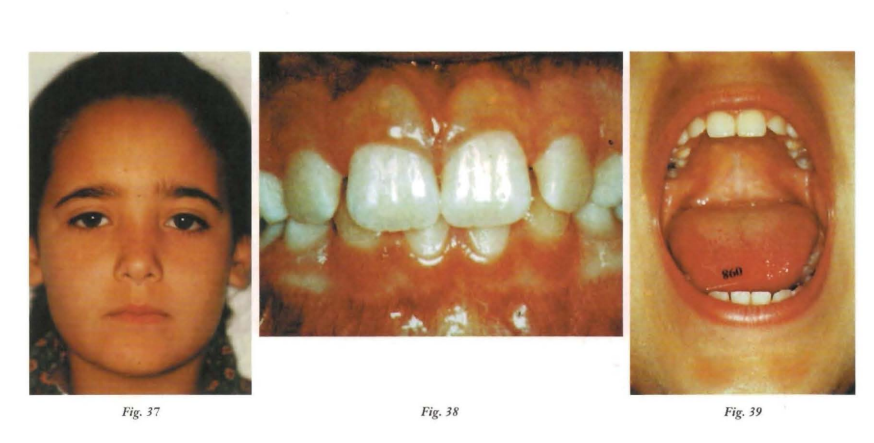

Как уже было сказано, это те, которые возникают из-за нарушений в костной архитектуре, и которые клинически мы различаем по измененной средней линии лица и постоянству латеродевиации в окклюзии и при максимальном открытии. (Фото 37, 38 и 39)

Если обратиться к этиологии, следует сказать, что эти изменения возникают в результате генетических нарушений, в случае анкилоза височно-нижнечелюстного сустава, когда пациент перенес перелом мыщелка, или из-за повторяющихся инфекций среднего уха. Мы проанализируем эту патологию на основе двух клинических случаев:

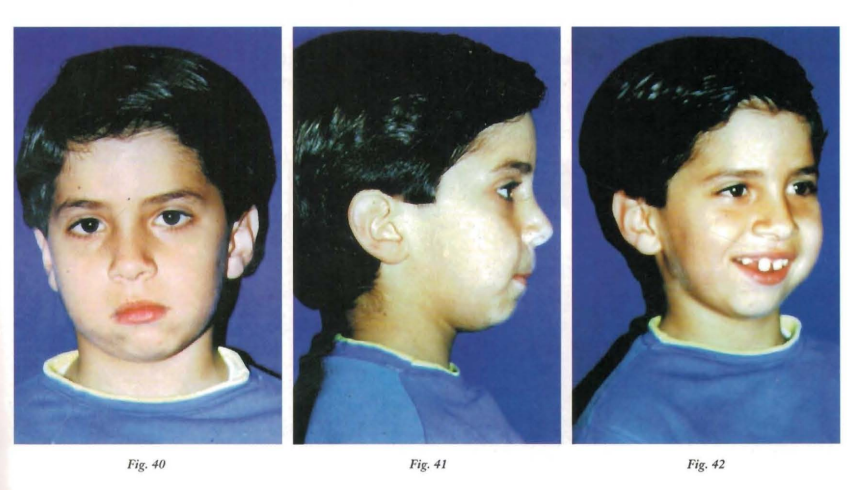

Мальчик Г. М. был приведен на консультацию в пять лет его матерью, которая заметила, что "лицо искривлено". Из анамнеза следует, что в возрасте двух лет произошла травма с переломом ключицы и временного верхнего клыка (Фото 40, 41 и 42).

Наблюдая спереди, очевидно, что линия средней линии лица отклоняется вправо, отклонение увеличивается при максимальном открытии. Профиль выпуклый с явным отставанием точки Pg. мягкого.

Г. М. является смешанным респиратором, с атипичным глотанием и имеет привычку сосать нижнюю губу (Фото 43, 44 и 45).

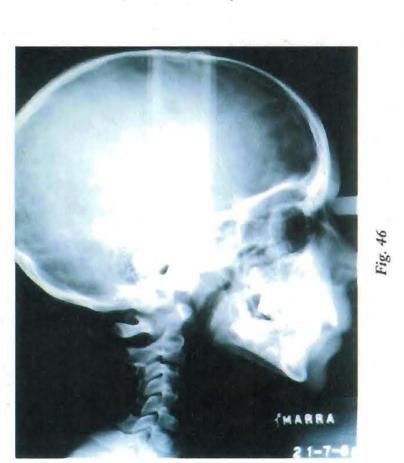

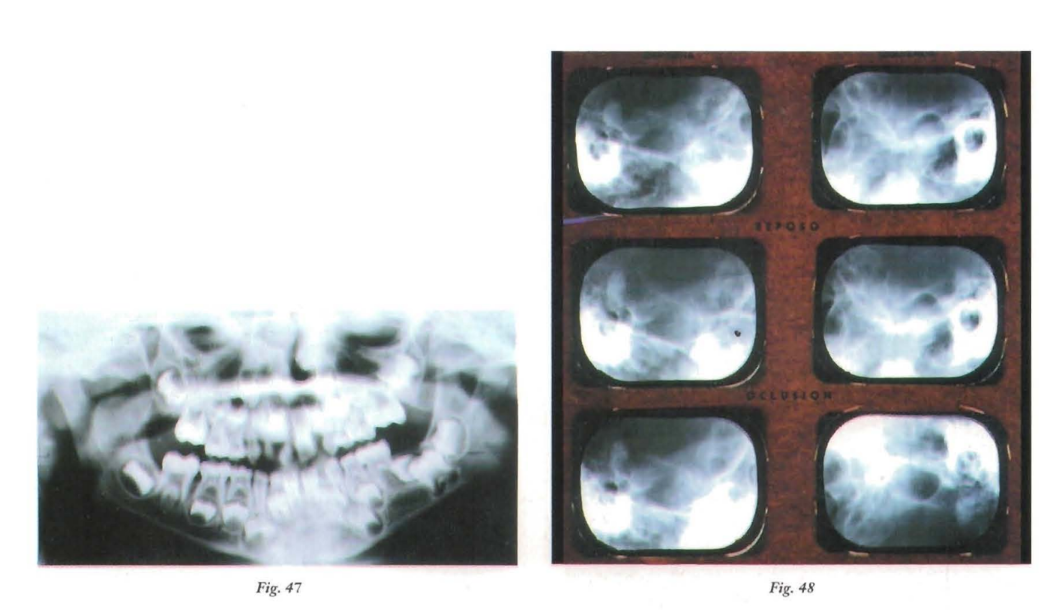

Зубные дуги, находясь на более продвинутой стадии смены, чем хронологический возраст, также показывают потерю средней линии зубного ряда, повторяя отклонение вправо, а также потерю межрезцового соотношения из-за уплощения нижнепередней альвеолы, вызванного лабиолингвальной дисфункцией. (Фото 46, 47 и 48)

Рентгенологическое исследование дает нам ответ: уже на панорамном снимке наблюдается отсутствие правого мыщелка, что затем подтверждается кондилографией. Телерадиографический анализ также показывает значительное уменьшение размера нижней челюсти вместе с запоздалой позицией нижней челюсти (дистореляция).

То есть мы имеем дело со структурным латеродевиацией нижней челюсти с микрогнатией, что предполагает, что этиология будет травматической, с ассоциированными нарушениями глотания.

В период роста разница в силе сокращения между поднимающими и опускающими мышцами нижней челюсти, а также увеличение тонуса покоя в мышцах, соседствующих с травмированной зоной, могут деформировать тело нижней челюсти, поэтому крайне важно как можно скорее сбалансировать механизмы, управляющие нейромышечной жевательной функцией.

Необходимо, и с наибольшей срочностью, восстановить свободное суставное движение, а также максимально стимулировать продвижение и открытие, стремясь избежать суставной анкилозы, деформации роста нижней челюсти и уменьшения открытия, все последствия которых присутствуют в случае, если не будет реализовано соответствующее лечение.

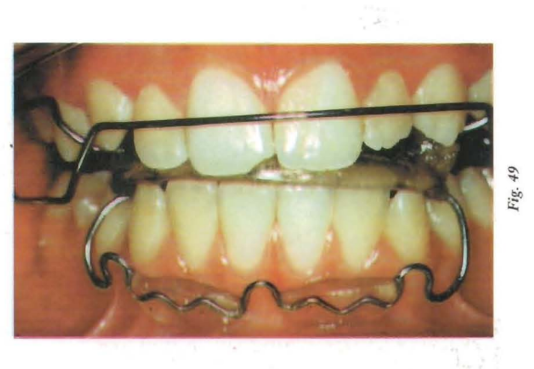

С учетом вышеизложенного в качестве терапевтических целей устанавливается Бионатор 11 с нижними ретролабиальными щитками, дополненный функциональной реабилитацией (Фото 49).

Установленное в рот устройство с указанием на почти постоянное использование заставляет нижнюю челюсть функционировать в центре, вызывая нейромышечную адаптацию.

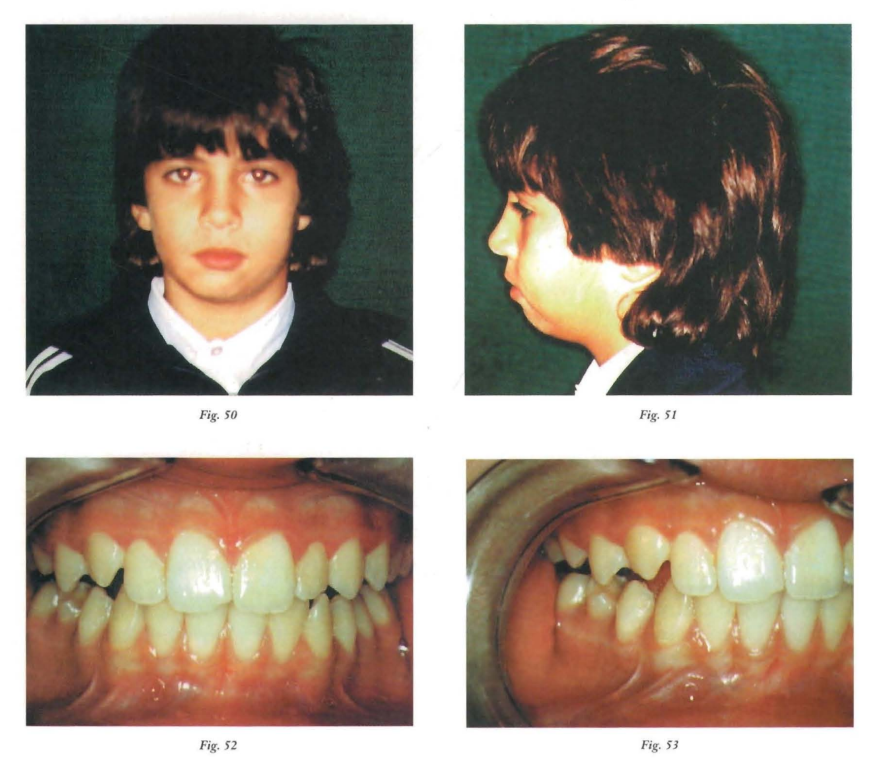

После начала смены задних участков, с помощью направляющей прорезывания функциональной бимаксилярной аппаратуры, была собрана правильная интракарковая механика, так что теперь, начиная с нейромышечной реадаптации, достигается периодонтальная проприоцептивная память, которая также способствует правильному положению нижней челюсти (Фото 50, 51, 52, 53 и 54).

Аните 9 лет и 7 месяцев, она пришла на консультацию в ходе курса, который проходит в Центральной больнице "Др. Кастро Рендон" в городе Некуэн, направленная коллегой, который обнаружил наличие асимметрии лица.

Основным предшествующим событием является автомобильная авария, в результате которой был удален правый мыщелок (к счастью, удалось восстановить магнитно-резонансную томографию, проведенную в тот момент).

На момент консультации общее состояние пациентки нормальное, хотя была обнаружена небольшая вертебральная лордоз.

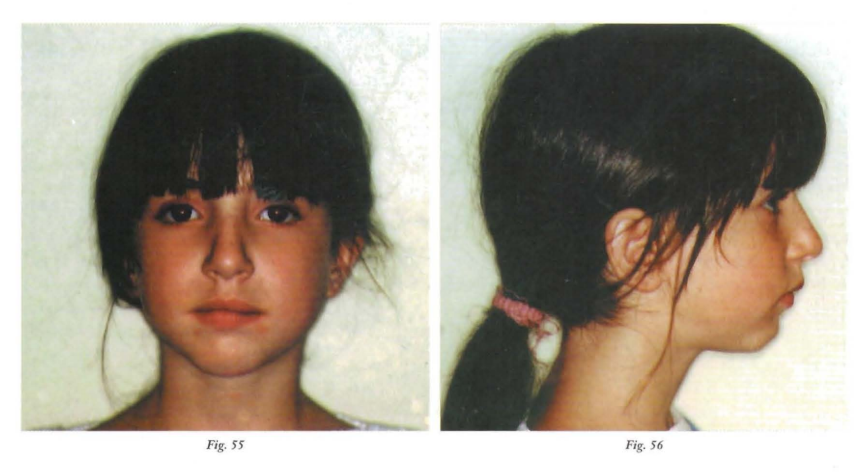

При лицевом осмотре мы отмечаем асимметрию правой челюсти, короткую верхнюю губу и вывернутую нижнюю губу. Лабиоментонный желоб выраженный, профиль выпуклый, (Фото 55 и 56)

С функциональной точки зрения пациент является ротовым дыхателем, в результате чего поддерживает низкую постуральную позицию языка с короткой и гипотоничной верхней губой, гипоактивной нижней губой, проявляя переднюю оральную недостаточность и гиперактивный подбородок.

При проведении исследования А.Т.М. мы приходим к самому интересному в данном случае, так как это является причиной первоначального обращения и где наше любопытство наиболее стимулируется.

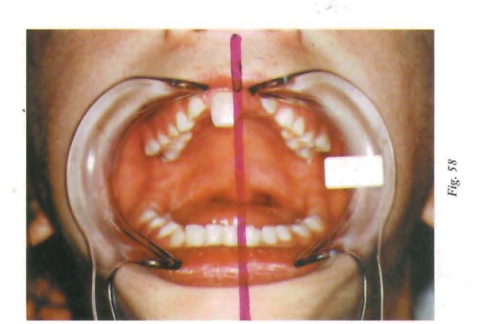

Наиболее заметные элементы: значительное ограничение в открытии (не превышающем 30 мм) и сильное отклонение вправо при максимальном открытии, вызванное отсутствием мыщелка (Фото 58).

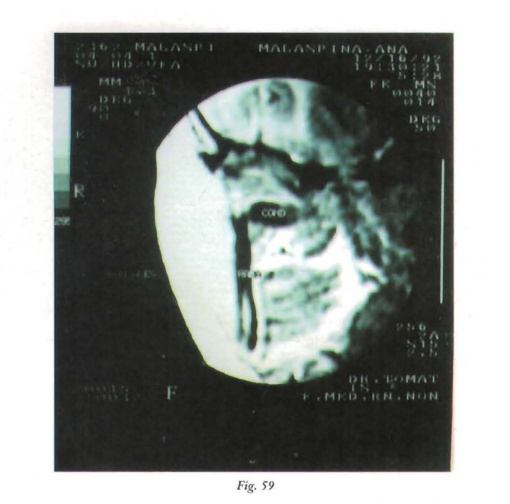

Изучение А.Т.М. было завершено информацией, предоставленной магнитно-резонансной томографией, выполненной в момент аварии. Там ясно видно, что в результате травмы, произошедшей во время аварии, мыщелок находится почти под углом 90° к своей шейке, и в отчете было сказано дословно: "перелом правого мыщелка с смещением свободного фрагмента внутрь, вперед и вниз. Суставной мениск, похоже, сопутствует мыщелковому фрагменту; гленоидная полость имеет нормальную морфологию, без структур внутри. Это исследование стало решающим для проведения кондилэктомии (Фото 59).

Затем мы перешли к анализу рта пациентки и отметили, что апикальная база регулярная; что зубные дуги имеют уменьшенные поперечные диаметры, как верхняя, так и нижняя, при этом несоответствие больше всего выражено в диаметрах 6/6.

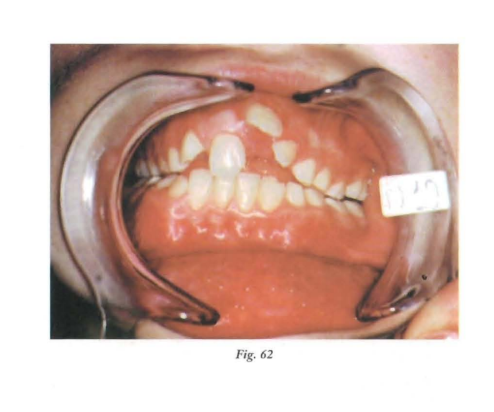

В сагиттальной плоскости выступ слегка увеличен. Молярный ключ соответствует нормоклюзии, а клыковая — легкой дистоклюзии. В вертикальной плоскости на некоторых зубах перекрестие увеличено, а на других не достигает нормальных измерений (Фото 60, 61 и 62).

Сумма резцов составляет 30 мм, и в зависимости от бициркоматического диаметра, размер зубов считается нормодонтическим, так как коэффициент EI (индивидуальный костный лицевой коэффициент) составляет 0,99. Существует большая дистопия зубов с трансполяцией между верхним боковым и канинистом слева.

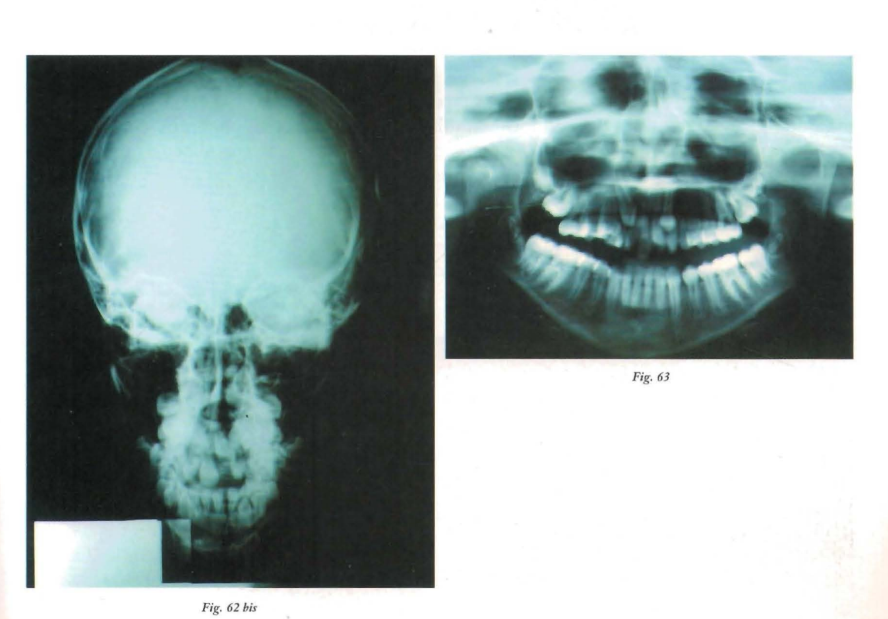

На телерентгенографии отмечается наличие аденоидов на уровне нижней трети крылонебной ямки, что создает большие трудности в воздушном проходе. Также мы подтверждаем низкую постуральную позицию языка, уже наблюдаемую клинически. (Фото 62 бис, 63 и 64).

При проведении цефалометрических измерений стоит отметить данные о дивергенции оснований, с вовлечением нижней челюсти, дистореляции челюсти и легком увеличении размера верхней челюсти.

После завершения исследования пациента, которое мы здесь максимально кратко изложили по причинам экономии места, ставится диагноз, который, как мы все знаем, является основополагающим для формирования терапевтических целей и плана лечения. Мы должны охватить морфологические, функциональные и структурные проблемы пациента, и в данном конкретном случае проанализировать серьезную проблему, которую представляет отсутствие мыщелка нижней челюсти. Вкратце, мы можем сказать, что мы имеем дело со структурной латеродевиацией нижней челюсти, с отсутствием правого мыщелка, дистореляцией с дивергенцией оснований, дентальными дистопиями и связанными функциональными проблемами.

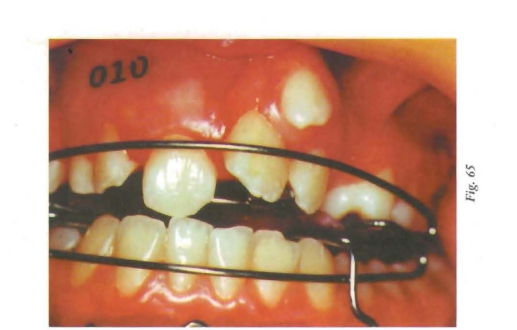

Аните в начале лечения был установлен Бионатор II с нижними ретолабиальными щитками, а через шестнадцать месяцев он был заменен на Активатор Открытый Эластичный Кламм с нижними ретролабиальными щитками (Фото 65).

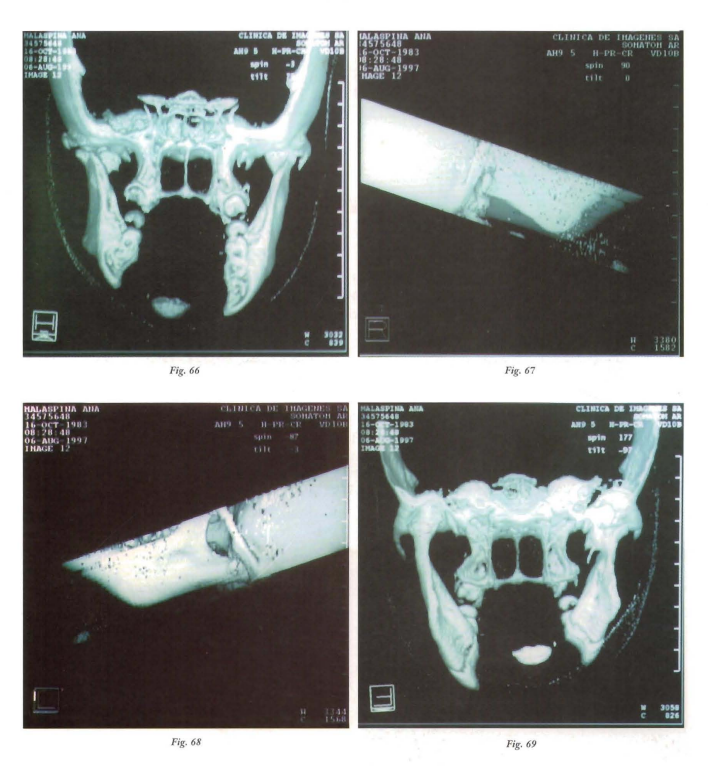

Основная цель лечения заключалась в восстановлении движения нижней челюсти, направляя в центр и создавая повторную адаптацию мягких тканей на уровне поврежденного ВНЧС. В последующих исследованиях с использованием компьютерной томографии было подтверждено образование адаптивной ткани в области мыщелка, которая привела к нормальной кинетике нижней челюсти, оставаясь под вопросом гистология этой ткани, исследование которой превышает наши возможности как клиницистов (Фото 66, 67, 68 и 69).

После анализа клинического случая интересно выделить некоторые элементы, которые мы считаем важными. Прежде всего, мы должны сказать, что согласно собранной литературе и нашему опыту, когда происходит травма такого рода, необходимо всеми средствами пытаться сохранить остаток мыщелка, так как после его повторного размещения в подходящем положении он служит матрицей для регенерации ткани.

Анализируя другой аспект, мы должны сказать, что когда мы приступили к формированию зубных дуг, существующая трансформация между боковым и левым канином и расположение корня канина заставили нас установить аппарат тиджа. Но важно отметить, что продолжали использовать A.A.E.K. в ночное время (Фото 70).

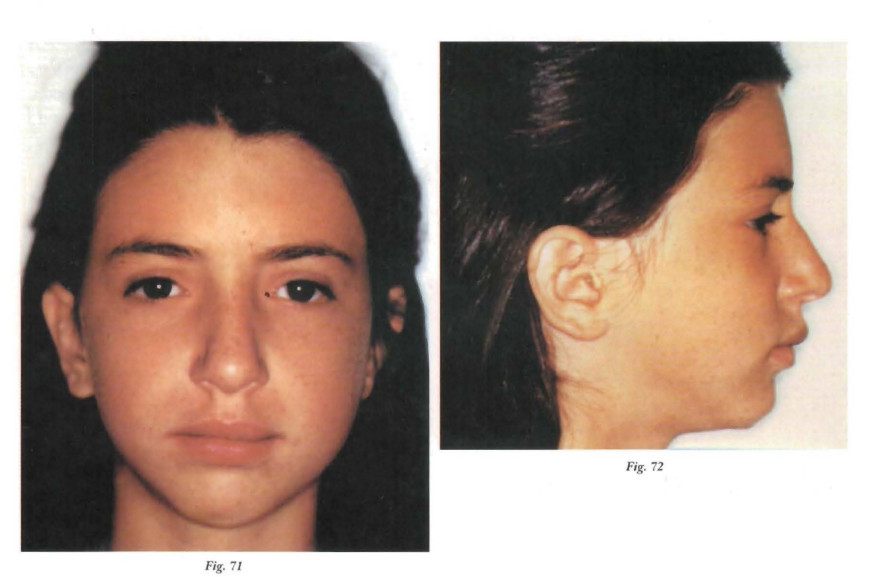

В результате проведенного лечения восстановился рост правой гемимандибулы почти до компенсации асимметрии, и во время движения открытия, от окклюзии до максимального открытия, не наблюдается отклонения нижней челюсти (Фото 71, 72, 73, 74 и 75).

Это дало нам новый функциональный ортопедический опыт, поскольку наши концепции всегда основывались на относительно нормальных структурах и всех их компонентах. Перед этим клиническим случаем, и несмотря на собранную библиографию, у нас не было конкретной и точной поддержки нашей работы, но мы сделали ставку на наши функциональные убеждения, и полученные результаты подтверждают эти общие концепции, которые управляют нашими лечениями.

Это случай, в котором с помощью функциональной ортопедии, а значит, исходя из функции, мы реабилитировали систему, в которой отсутствовал важный элемент; мы восстановили мыщелок ВНЧС через реорганизацию периаарткулярных мягких тканей и создание центрального энанграммы, функция была реорганизована на основе оставшихся компонентов.

Заключения

Представлены две разные нозологические сущности: функциональные и структурные боковые отклонения нижней челюсти, с одним и тем же патогномоническим признаком: отклонение средней линии лица.

Показан на примере клинического случая простой способ решения первых, а затем, через два случая с тяжелыми повреждениями ВНЧС, возможности, которые предоставляет функциональная ортопедия для решения через механизмы компенсации.

Г. Лоренц, Н. Х. Ривас, А. Чеккарелли

Библиография

- Макси/фасциальная ортопедия/клиника и аппаратура. Височно-нижнечелюстной сустав. Том III Джон У. Уитциг, Терранс Дж. Спал. 1993 г. Научные и технические издательства S.A.

- Заболевания височно-нижнечелюстного аппарата Мультидисциплинарный подход. Дуглас Х; Морган, D.D.S., Уильям П. Холл, M.O., Джеймс Вейнвас, D.D.S. и F.A.C.D. Изд. Мунди.

- Проприоцептивная чувствительность и трансверсальные аномалии закрытия. А. Кутан и Г. Демадр Мейсон. Журнал "Ортодонтия" № 76 год XXXVIII, ноябрь 74.

- Ответ на функциональную терапевтическую стимуляцию у ребенка с недостатком роста, вызванным односторонней анкилозом. Проф. д-р Карлос Рикардо Гуардо. Журнал "Ортодонтия", год XLVII Том 47 № 94 ноябрь 83.

- Резюме основных характеристик лицевого роста. Проф. д-р Жан Олер. Журнал A.A.O.F.M. № 64, год 81.

- Руководство по лицевому росту. Энлоу, О. Изд. Интермедика Буэнос-Айрес, Арг. 1982.

- Нейромышечная физиология и функциональная ортопедия. Гуардо К. и др. Журнал Круга Аргентинской стоматологии, № 3142-1972.

- Клинические последствия ВНЧС. Роберт М. Рикетс 0 .0.5., M.S.. Журнал "Ортодонтия" № 61, год XX XI апрель 67.

- Ортопедическое лечение при травмах кондило- mandibular. Нильда Б. Бачигалупо, Мария Н. Т. де Даффи, Альберто Н. Р. Мерони, Карлос Е. Мерони и Лилиана С. Спинеди. Журнал A.A.O.F.M. Том 13 № 42 1978.