Предложение актуальных значений для использования в цефалометрических исследованиях местного населения

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке ES (ссылка для ознакомления) .

Резюме

Исходя из частого несоответствия между клинической картиной, представленной пациентом, и полученным цефалометрическим диагнозом, применяя цефалограмму Шварца, было решено подтвердить основополагающие значения, опубликованные изначально автором, в отношении популяции, считающейся репрезентативной для лиц в возрасте роста в Аргентинской Республике, с целью разработки протокола с адаптированными значениями для нашей популяции.

Была выбрана случайная выборка из 615 детей, которым была сделана телерентгенография головы в профиль. После выполнения цефалометрического анализа, она была подвергнута анализу по методу Шварца, согласно программе CECLAC.

Были обнаружены совпадения в измерениях угла наклона верхней челюсти и размеров тела верхней и нижней челюсти, а также расхождения различной степени в остальных измеренных аспектах.

Проанализировав полученные данные, мы получили набор значений, которые более точно отражают преобладающий биотип, который представляет собой слегка более вытянутое лицо и слегка более выпуклый профиль.

Введение

В нашей повседневной клинической практике, посвященной восстановлению здоровья наших пациентов, мы не раз сталкивались с несоответствием между тем, что показывал клинический анализ нашего пациента, и тем, что о нем говорило цефалометрическое исследование.

Исторически используя цефалограмму Шварца, наш учитель, доктор Мигель Анхель Каккьоне, уже пытался сделать какое-то толкование, которое смогло бы преодолеть этот разрыв (в основном в отношении интербазального угла).

Столкнувшись с той же проблемой через поколение, мы взялись за задачу научно сопоставить значения, полученные от взрослого населения Центральной Европы, результаты которого были опубликованы Артуром Мартином Шварцем в конце 50-х годов, с реальными значениями аргентинского населения в период роста.

По крайней мере с XX века цефалометрия стала основным помощником ортодонта и функционального ортопеда при постановке диагноза; помощником, который, будучи суммой ряда объективных данных, позволяет на протяжении лечения также проводить оценку уверенности в его эволюции.

Этот вспомогательный инструмент прошел через прошлый век и продолжает существовать в настоящем с разной удачей, в зависимости от школ и тенденций, проходя через все стадии, от присвоения ему абсолютной ценности до анекдотической.

Тем не менее, постоянным остается то, что этот набор измерений, в основном взятых из классической антропометрии, стал точками отсчета как тело статистических значений, возникающих из исследований, проведенных в популяциях, которые никогда не были национальными, а скорее европейскими или североамериканскими.

Из-за гармонии, которую пытается найти Шварц между размерами и положениями различных кранио-мандибулярно-лицевых структур одного и того же индивидуума, это стало телом измерений, которое мы обычно выбираем из длинного списка цефалограмм, доступных ортодонту.

Цели

- Получить, на основе выборки аргентинского населения в период роста, средние цефалометрические значения, сопоставимые с полученными Шварцем.

- Подтвердить, повторяются ли те же соотношения между некоторыми из этих измерений (линейными и угловыми), как это публикует вышеупомянутый автор.

- Описать преобладающий биотип в нашей популяции, чтобы сопоставить его с другими цефалометрическими исследованиями.

- Описать вариацию данных в зависимости от возраста.

Материалы и методы

Выборка была взята из населения города Невкен, провинция Невкен, Аргентина. Этот город демонстрирует экспоненциальный рост, принимая иммигрантов из других провинций. В первую очередь сохраняется большое влияние коренных жителей региона, к которым добавились миграции с сильным присутствием черт коренных народов из других регионов страны, а также других миграционных потоков, прибывших с других континентов. Эти характеристики заставляют нас считать население Невкена представительным для Аргентины.

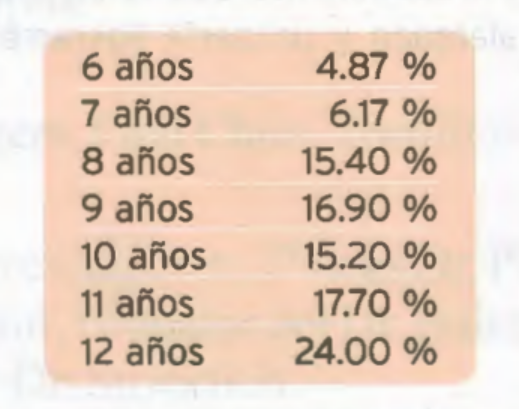

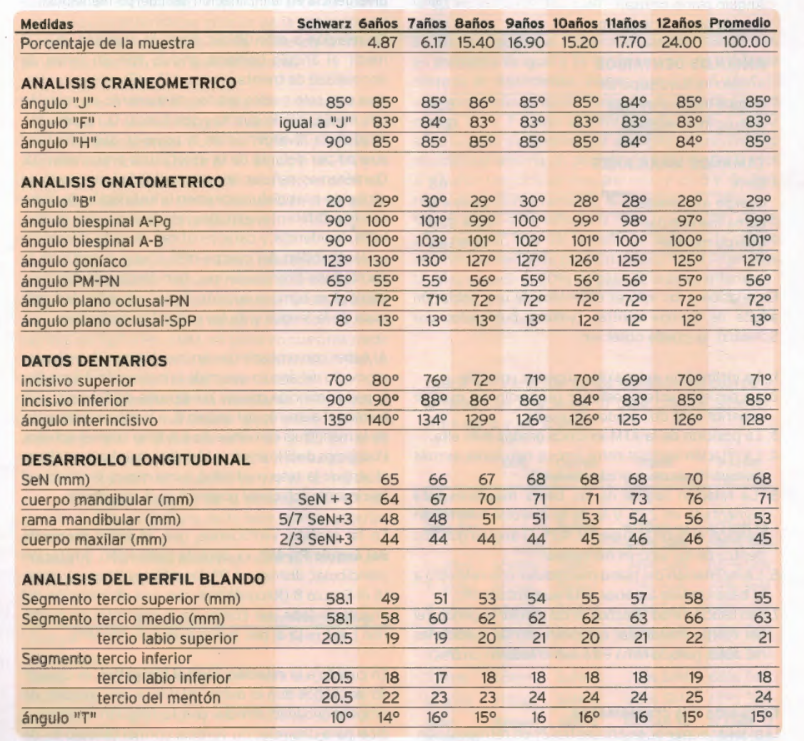

Выборка состоит из 615 детей в возрасте от 6 до 12 лет, случайно отобранных, которые обратились за стоматологической консультацией в период с 1995 по 2004 год, распределенных по возрасту, как показано в Таблице I.

Был выполнен цефалограмма Шварца на основе цефалометрических слепков, сделанных тем же специалистом на телерентгенограммах головы в профиль с использованием системы CECLAC.

Этот автор делит свой анализ на краниометрическое и гнатометрическое исследование.

В поверхностном, лишь ориентировочном описании, можно сказать, что: краниометрия изучает наклон и положение верхней челюсти относительно передней черепной ямки, а также вертикальное положение ВНЧС относительно средней черепной ямки; в то время как гнатометрия в основном информирует нас о передне-задних и вертикальных отношениях между обеими челюстями, а также о наклоне нижней челюсти относительно передней черепной ямки. Также ценным является информация о размерах, стремясь к гармонии или, наоборот, к ее отсутствию между различными структурами черепно-челюстного скелета.

Наконец, предлагается исследование профиля, из которого следует выделить возможность предсказать профиль пациента после преодоления дисгнатии.

Результаты

В отношении значений, полученных от взрослого населения Центральной Европы (значения, опубликованные Шварцем), можно наблюдать:

- Наклон верхней челюсти совпадает.

- Среднее антеропостериорное положение верхней челюсти отстает на два градуса.

- Положение ВНЧС на пять градусов выше.

- Вертикальное соотношение между обеими челюстями более дивергентно. (на девять градусов больше)

- Сагитальное соотношение оснований челюстей увеличено на 2,7º, а альвеолярной нижней челюсти по отношению к верхней челюсти - на 4,7º. Угол гонафиса в пределах нормы.

- Наклон mandibular плоскости относительно передней основания черепа увеличен на 9º.

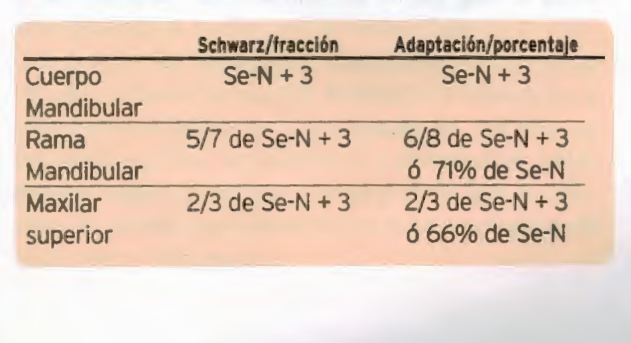

- Что касается размеров, верхняя челюсть и тело нижней челюсти совпадают с измерениями автора, но ветвь увеличена на 5%

Обсуждение

Что касается краниометрии.

Верхняя челюсть находится на 2º в ретропозиции, хотя ее размер нормальный, и мы хотим подчеркнуть, что наклон совпадает с измерениями, проведенными автором.

АТМ, который отражает положение средней черепной ямки, на пять градусов выше.

Что касается гнатометрии.

Мы сначала рассмотрим вертикальное соотношение между обеими челюстями и заметим, что в среднем у нас увеличение на 9º, если принять, что автор дает среднюю норму в 20°. Учитывая, что наклон верхней челюсти нормальный, мы должны возложить ответственность за это расхождение на наклон тела нижней челюсти.

Что касается последнего, обращает на себя внимание, что, измеряя гониальный угол, угол с нормальным диапазоном в тридцать градусов (123±15), мы находим всего лишь четыре градуса увеличения относительно среднего, поэтому необходимо искать ответственность за расхождение в положении, которое принимает тело перед премасетеринной выемкой. Мы хотели бы указать на ответственность, которая была возложена на дисфункции в установке данного перелома. Различные исследования, связанные с этиологией, распространенностью и характеристиками этой разницы в направлении тела нижней челюсти от премасетеринной выемки, вовлекли этиологические факторы, такие как цифровое сосание и аномальная активность языка и орфасциальных мышц.

Проверив, что в нашей выборке среднее значение угла, измеряющего наклон верхней челюсти, совпадает с измерениями Шварца, мы приписываем увеличение угла B большему наклону нижней челюсти относительно передней бази черепа. Мы могли бы сказать это другими словами, возможно, более наглядно, приписывая ответственность большей тенденции к заднему ротационному росту нижней челюсти.

В этом смысле мы проверили, что среднее значение угла Pn-MP, то есть наклона или ротации нижней челюсти, уменьшилось на 9º, те же 9º, на которые увеличился угол B (Напомним, что уменьшение угла следует интерпретировать как большую заднюю ротацию. См. сноску, пункт а, угол PN-MP).

Что касается сагиттального соотношения бимаксиллярного, всем известно, что автор устанавливает прямую пропорциональность с вертикальным соотношением и говорит: для нормального вертикального соотношения (угол B) в 20º соответствует сагиттальное соотношение (максилло-мандибулярное, MM) в 90º, и за каждые 10º увеличения B, MM должно составлять 7º.

При проведении нашего измерения мы получили среднее значение для B равное 29º, и для MM равное 99º. Если взять за основу анализ Шварца, значение MM должно составлять 96,3°, поэтому мы должны сказать, что наша популяция имеет профиль на 3º более выпуклый, чем тот, на котором проводил свои измерения автор.

Этот последний факт не вызывает у нас удивления, так как ранее признанный ротационный рост является одной из характерных черт населения Центральной Европы, черта, которая не повторяется в той же пропорции среди местного населения.

Что касается соотношения, установленного Шварцем, где каждые 10° изменения угла B должны сопровождаться прямо пропорциональным изменением 7° угла MM, то в наших измерениях, начиная с угла B равного 29º и MM равного 99º, наблюдается соотношение один к одному, то есть на каждый градус, на который изменяется B, MM также изменяется на один градус, и прямо пропорционально.

Другой угол, который использует автор для измерения сагиттальных отношений между обеими челюстями, это SpP-AB, принимая в качестве точки отсчета нижнюю альвеолярную отросток. Для автора нормальное значение - это нормальное значение SpP-APg, или MM, в то время как в наших измерениях наблюдается разница в + 2º, указывающая на более выраженное сплющивание нижнепередней альвеолы.

Что касается размера челюстей мы видим, что размер тела нижней челюсти по-прежнему на 3 мм длиннее расстояния между Se и N., в то время как мы находим, что ветвь на 596 длиннее, чем мера, предложенная автором, поскольку в оригинальных измерениях размер ветви должен соответствовать 71% размера предыдущей черепной базы.

Как видно, существует совпадение в соответствии размеров, предложенных Шварцем, для размеров нижней и верхней челюсти, хотя не так для размера ветви. Мы хотели бы обратить внимание на соответствие, которое наблюдается между большей длиной ветви и большей высотой медиальной черепной ямки.

Длина тела верхней челюсти равна соотношению, предложенному Шварцем.

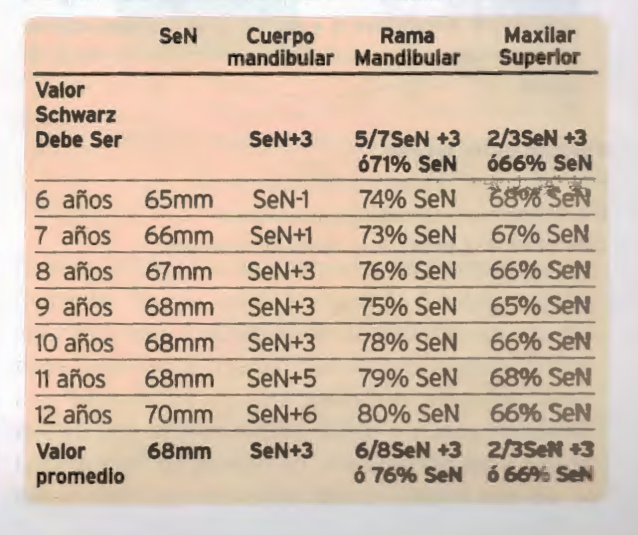

Разделив выборку на возрастные группы, мы обнаружили, что эти значения не являются постоянными на протяжении роста.

Таким образом, хотя размер тела нижней челюсти в среднем равен Se-N +3mm, это не так на протяжении всего роста. Мы видим, что в 6 лет среднее значение равно размеру основания черепа минус 1mm. А затем оно увеличивается до 12 лет, когда оно на 6mm больше этого; рост нижней челюсти чередует период активности между 6 и 7 годами с периодом отдыха между 8 и 10 годами, возобновляя его снова между 11 и 12 годами.

Что касается размера нижней челюсти, то в 6 лет она составляет 74% от размера передней основы черепа, постепенно увеличиваясь до 80% от передней основы черепа к 12 годам.

Заключения

При проведении измерений, описанных Шварцем, на представительной местной популяции, мы обнаружили повторяемость некоторых значений и несовпадение других.

Совпадения наблюдаются в наклоне верхней челюсти, а также в размерах тела нижней и верхней челюсти.

Вариации проявились в остальных проанализированных данных, и они позволили нам разработать массив данных, который гармонирует с клиническими находками.

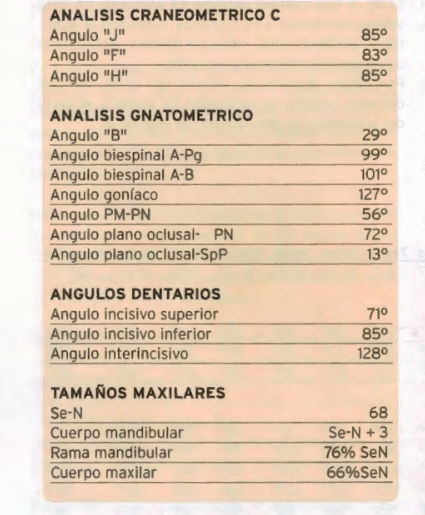

Мы разработали протокол для справки относительно биотипа нашей популяции в период роста. Статически мы представляем средние данные для возрастной группы от 6 до 12 лет (Таблица III), а в динамическом аспекте проводим анализ по возрастной группе, который будет представлен на рассмотрение читателя в следующей публикации.

Сильвия Галетти, Грасиела I. Лоренц

Библиографические

- Шварц А.М. Die roentgenostallk-Urban 6 Scharzenberg Wien, 1958.

- Кастеллино А. Hércules Provera Romén Santini. Транскрипция из "Цефалометрия в ортодонтической диагностике" Первое издание - 1956 Издательство La Médica Rosario – Аргентина

- Галетти С. Адаптация цефалограммы Шварца к населению города Невкена. Исследовательская работа. Курс специалиста по ортодонтии I.A.C.O. Невкен - Аргентина 2006.

- Зиелинский Л. Методология для цефалометрического анализа как основа для поэтапных решений. Rev Ateneo Argent Odontol 1987; 22(2):2t-38.

- Данг Д. Смит. Р. Цефалометрия и клинические диагнозы тенденции открытого прикуса. Американский журнал ортодонтии 1988; 484-490.

- Лоу А.А. Корреляции между активностью орофациальных мышц и краниофациальной морфологией в выборке контрольных и субъектов с открытым прикусом спереди. Американский журнал ортодонтии 1980; 78: 89-92.