Протезные рекомендации по предотвращению переломов имплантатов и периимплантита: Консенсусное заявление сообщества Osstem Implant

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация

Фон: Хотя зубные имплантаты стали надежным решением для замены утраченных зубов, их долгосрочный успех все чаще ставится под угрозу биологическими и техническими осложнениями, такими как ударный перелом и периимплантит. Эти осложнения значительно влияют на долговечность имплантатов и удовлетворенность пациентов. Цель: Целью этой консенсусной конференции было определить и стандартизировать клинические рекомендации по предотвращению переломов имплантатов и периимплантных заболеваний на основе текущих данных и мнений экспертов.

Методы: В заседании Осстем Глобального Консенсуса приняла участие группа из 10 экспертов-клиницистов и исследователей в области протезирования. Эта статья сосредоточена на протетическом разделе. Проведен структурированный обзор литературы, и данные были синтезированы для формулирования клинических рекомендаций на основе консенсуса. Участники ответили на структурированные вопросы и обсудили расхождения для достижения консенсуса.

Результаты: Группа достигла консенсуса по нескольким ключевым протетическим факторам риска, включая (1) роль биомеханической перегрузки в переломе имплантата, (2) влияние дизайна профиля выхода на стабильность периимплантных тканей, (3) влияние позиционирования имплантата и геометрии соединения на потерю краевой кости, и (4) важность окклюзионной схемы и выбора восстановительного материала, особенно у пациентов с высоким риском, таких как бруксисты. Были разработаны рекомендации по предотвращению переломов имплантатов и периимплантита, которые учитывают эти факторы и предлагают практические профилактические стратегии.

Выводы: Несмотря на ограничения нарративной методологии и зависимость от ретроспективных данных и мнений экспертов, этот консенсус предоставляет клинически значимые рекомендации, которые помогут в предотвращении механических сбоев и заболеваний вокруг имплантатов. Рекомендации подчеркивают важность планирования, ориентированного на протезирование, индивидуальной оценки рисков и раннего вмешательства для поддержки долгосрочного успеха имплантации.

Введение

Зубные имплантаты произвели революцию в восстановительной стоматологии, предложив эффективные решения для замены утраченных зубов. Однако их успех ставится под угрозу потенциальными биологическими и техническими осложнениями, которые могут повлиять как на долговечность имплантата, так и на удовлетворенность пациента. Биологические осложнения включают периимплантит, состояние, характеризующееся воспалением и потерей костной ткани вокруг имплантата, что в конечном итоге может привести к его неудаче. Систематический обзор показал, что потеря костной ткани вокруг имплантата более 2 мм наблюдается в 20.1% случаев через пять лет и в 40.3% случаев через десять лет. Технические осложнения, однако, связаны с механическими сбоями, такими как переломы винтов, которые имеют десятипроцентный уровень осложнений в 20.8%, и протезными проблемами, такими как сколы или переломы облицовочного материала, затрагивающие до 66.6% случаев за тот же период. Понимание частоты, факторов риска и стратегий управления этими осложнениями имеет решающее значение для клиницистов, чтобы улучшить результаты лечения и повысить долговечность зубных имплантатов. Этиология переломов зубных имплантатов многофакторна, включая биомеханическую перегрузку, усталость материала, дизайн имплантата и факторы, связанные с пациентом, такие как парафункциональные привычки (например, бруксизм) и недостаточная поддержка костной ткани. Исследования показали, что переломы имплантатов происходят в примерно 0.2% до 3.8% случаев, со средним значением 0.52% и с более высокой частотой в задних участках, где окклюзионные силы больше. Недавние достижения в материалах для имплантатов, модификациях поверхности и дизайне протезов направлены на минимизацию риска переломов. Однако, несмотря на эти улучшения, случаи переломов имплантатов продолжают сообщаться, подчеркивая необходимость в лучших диагностических, профилактических и управленческих стратегиях. При установке в области премоляров или моляров имплантаты сталкиваются с более высоким риском перелома. Для задних участков обычно рекомендуется использовать стандартные (от 3.75 мм до менее 5 мм) и широкие (5.0 мм или более) имплантаты, чтобы обеспечить адекватный контакт кости с имплантатом и противостоять окклюзионным силам. Однако поддержание как минимум 1.5 мм пространства между имплантатом и соседними зубами и 3 мм между имплантатами имеет решающее значение для сохранения межзубных сосочков, достижения оптимической эстетики и минимизации потери кости на гребне. Кроме того, минимум 1.5–2.0 мм кости должно окружать всю поверхность имплантата, включая щечные и небные/язычные области. В случаях узких гребней или ограниченной доступности кости необходимы более сложные хирургические подходы, такие как направленная регенерация кости или расширение гребня. Поскольку переломы имплантатов являются необратимым осложнением, профилактика остается наиболее предпочтительным подходом к лечению. Научные данные показывают, что переломам имплантатов часто предшествуют другие механические проблемы, которые могут служить индикаторами перегрузки имплантата. Поэтому крайне важно предотвращать механические осложнения и чрезмерную резорбцию кости.

Периимплантные заболевания классифицируются как периимплантный мукозит или периимплантит.

Периимплантный мукозит определяется как воспаление мягких тканей вокруг функционирующего зубного импланта, характеризующееся кровотечением при зондировании (BOP), в то время как периимплантит включает дополнительную потерю поддерживающей маргинальной кости за пределами нормального ремоделирования кости. Если не диагностировать и не управлять должным образом, периимплантные заболевания могут привести к потере импланта. Согласно Всемирному семинару 2017 года по классификации пародонтальных и периимплантных заболеваний и состояний, периимплантит определяется как «патологическое состояние, связанное с налетом, возникающее в тканях вокруг зубных имплантов, характеризующееся воспалением в периимплантной слизистой и последующей прогрессирующей потерей поддерживающей кости». Момбелли и др. (1987) первоначально описали периимплантные заболевания как инфекционные состояния, имеющие общие черты с хроническим пародонтитом. Хотя бактериальная инфекция из-за накопления налета по-прежнему считается ключевым этиологическим фактором, сейчас признается, что периимплантные заболевания являются многофакторными, при этом факторы, связанные с пациентом, хирургией и протезированием, способствуют их развитию и тяжести.

Учебный центр имплантатов Osstem, от имени Научного сообщества (Сообщество имплантатов Osstem или OIC), организует эту Глобальную Консенсусную встречу для предложения глобальных стандартов в области имплантологии, включая правильную терминологию и концепции. Эксперты со всего мира сначала встретятся онлайн, а затем лично в Сеуле, чтобы обсудить выбранные темы, провести обзоры на основе доказательств и разработать предварительные заявления и рекомендации через сотрудничество и обсуждение. Цель состоит в том, чтобы достичь надежного консенсуса по этим темам, который затем может быть представлен для публикации в интересах как пользователей Osstem, так и более широкой научной общественности. Целью консенсусной конференции является предоставление рекомендаций на основе доступных научных и клинических данных через соглашение между исследователями, профессорами и клиницистами. Эти рекомендации поддержат сообщество имплантатов, предлагая всесторонний обзор причин, факторов риска, профилактики и управления осложнениями дентальных имплантатов, с акцентом на недавние научные находки и клинические подходы. Кроме того, рекомендации установят стандартизированную терминологию и концепции для повышения ясности и последовательности в имплантологии.

Методология разработки консенсуса

Этот нарративный обзор был написан в Департаменте медицины, хирургии и фармацевтики Университета Сассари, Италия, в период с ноября 2023 года по март 2025 года, в рамках *Глобальной встречи консенсуса Osstem (GCM)*. Эксперты, включая профессоров и клиницистов, были выбраны на основе их академических и профессиональных квалификаций для участия в качестве членов *Аудитории* и/или *Научного комитета*. Встреча консенсуса сосредоточилась на трех ключевых областях: хирургия, протезирование и цифровая стоматология. Этот документ касается обсуждений в рамках *Отдела протезирования*.

Была собрана группа из десяти экспертов в области протезирования для предложения и обсуждения потенциальных тем для обсуждения. Окончательный выбор тем был определен *Председателем*, после чего последовали дальнейшие обсуждения среди участников. Во время первоначальной *Стартовой встречи* были назначены основные темы и председатель (*Chair*). Затем темы и соответствующие докладчики были назначены *Научным комитетом*. Каждый докладчик провел систематический или нарративный обзор доступной литературы, синтезируя соответствующие данные и формулируя ответы на заранее определенные вопросы PICO (Популяция, Интервенция, Сравнение, Результат). Синтезированные доказательства были представлены *Аудитории конференции* для критической оценки. *Председатель* и *Со-председатель*, состоящие из ключевых представителей Osstem Implant, были ответственны за надзор за ходом конференции, модерацию обсуждений и руководство процессом принятия решений для достижения консенсуса. Каждая из трех тематических сессий — хирургия, протезирование и цифровая стоматология — проводилась назначенным *Председателем* и *Со-председателем*. Их роль включала оценку выводов докладчиков, предоставление экспертных мнений и предложение структурированной обратной связи для уточнения представленных доказательств. Докладчики, называемые *Спикерами* или *Членами Научного комитета*, были обязаны пересмотреть свою работу на основе предложений, предоставленных *Группой по принятию решений*, состоящей из *Председателя* и *Со-председателя*. Для содействия всестороннему обсуждению предварительные онлайн-сессии были организованы *Со-председателем*, что позволило докладчикам представить свои выводы *Аудитории* и собрать первоначальную обратную связь. Окончательные доказательства и заявления консенсуса будут представлены *Научным комитетом* в трех специализированных параллельных сессиях с открытым доступом — по одной для каждой темы — во время *Мировой встречи Osstem* в Сеуле. Эти очные сессии будут включать структурированные обсуждения, в ходе которых назначенный модератор будет документировать ключевые обсуждения и результаты консенсуса по мере необходимости. Конечная цель этих конференций — обеспечить

*Панель по принятию решений* для интеграции представленных доказательств с экспертными обсуждениями и достижения научно обоснованного консенсуса по выбранным темам.

Каковы протезные рекомендации для снижения риска перелома имплантата?

3.1. Методология

Докладчик (MT) предложил обновление Наративного Обзора, опубликованного в 2021 году. Докладчик предложил сильные и эффективные выводы на основе доказательств и несколько вопросов для формулирования рекомендаций и достижения консенсуса. Докладчик также описывает методы, использованные для формулирования рекомендаций и как был достигнут окончательный консенсус. Аудитория может предложить различные мнения, и АУДИТОРИЯ обсуждает любые разногласия с целью достижения консенсуса. В конце концов, были предоставлены дихотомические вопросы. Поскольку АУДИТОРИЯ состоит из 10 членов, предлагается дать двойной голос председателю в случае паритета (5 против 5).

Сфокусированный вопрос: Были ли какие-либо возможные факторы, влияющие на перелом зубных имплантатов?

Стратегия поиска и методы были четко изложены в предыдущем манускрипте и в презентации перед встречей. Была проведена стратегия поиска литературы, охватывающая литературу на английском языке с 1967 года по декабрь 2023 года, чтобы идентифицировать соответствующие исследования, соответствующие критериям включения. PICO был установлен для ретроспективной оценки частично или полностью беззубых пациентов (P), которые получили как минимум одно восстановление на имплантатах (I), в сравнении с той же когортой пациентов (C) и для понимания частоты неудач имплантатов и возможных сопутствующих факторов (O). База данных PubMed Национальной медицинской библиотеки США была проконсультирована с использованием комбинации булевых ключевых слов, включая MeSH (Медицинские предметные заголовки), термины свободного текста и фильтры с следующей комбинацией: Поиск: “Dental Implants/adverse effects” [Mesh] AND “fracture”). Фильтры: Аннотация, стоматологические журналы, английский. Скрининг проводился независимо двумя экспертами (MT, GC). Полнотекстовые статьи по выбранной теме были получены для всех аннотаций и заголовков, которые, как казалось, соответствовали критериям включения. Дополнительные статьи были включены из списков литературы выбранных исследований.

Для отбора статей были определены следующие критерии включения:

- Статьи, написанные на английском языке.

- Клиническое обследование человеческих пациентов с сообщениями о случаях перелома имплантатов.

- Перспективные и ретроспективные наблюдательные исследования.

- Систематические обзоры, мета-анализы, нарративные обзоры и консенсусные конференции.

Критерии исключения: статьи исключались, если они были исследованиями на животных или in vitro, отчетами с менее чем 15 пациентами и отчетами о результатах имплантатов с менее чем одним годом функционирования.

3.2. Оценка доказательств

Выбранная тема хорошо известна в научной литературе. Однако доказательства основаны на ретроспективном исследовании. Из-за природы темы (перелом имплантата) невозможно предложить хорошо спроектированные исследования, направленные на оценку перелома по сравнению с непереломом имплантатов. Тем не менее, по мнению председателя, возможно извлечь прямые рекомендации из доступных доказательств, чтобы направить клиницистов в правильной диагностике и плане лечения с целью снижения риска перелома имплантата.

3.3. Выводы для участников

Докладчик (MT) подготовил обновление литературы в соответствии с рекомендациями AGREE. Уровень доказательности достаточен для целей этой Глобальной Консенсусной Встречи. Метод достижения консенсуса является действительным и описан в следующем абзаце. Дополнительные действия не требуются.

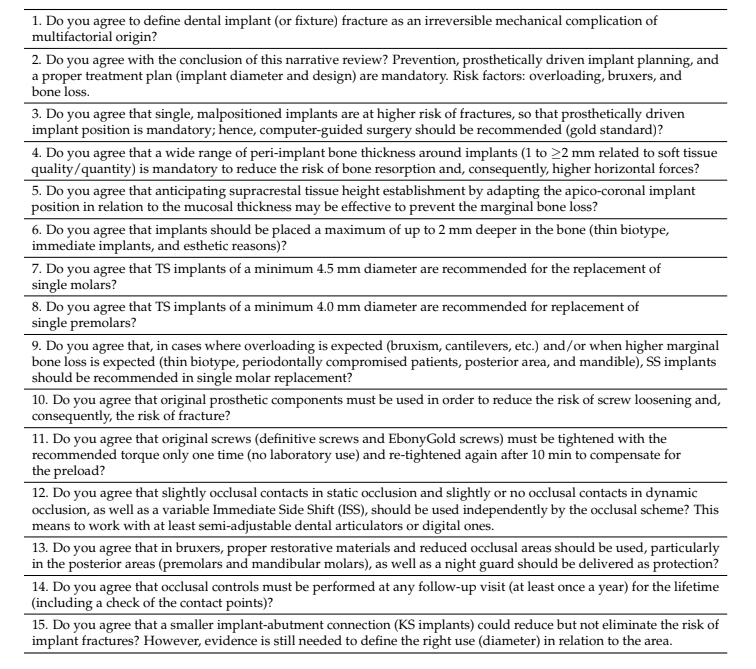

Докладчик подготовил 15 вопросов для участников, на которые они должны ответить после обсуждения и достижения консенсуса (Таблица 1). Возможные ответы были "да/нет" или другое предложение.

3.4. Результаты и обсуждение

Всего было найдено 136 статей в соответствии с критериями поиска. После оценки аннотаций и удаления дубликатов 33 статьи были признаны полезными для целей данного обзора. Ручной поиск с использованием личных контактов и ссылок из опубликованных исследований позволил включить еще 4 статьи, в результате чего общее количество рукописей составило 37. Наконец, после выбора и оценки полных текстов на основе критериев включения/исключения, было включено 12 рукописей. Две из них были систематическими обзорами, а десять - ретроспективными оценками. Из них восемь уже были включены в предыдущую рукопись, а четыре новые рукописи были добавлены и обсуждены на этой консенсусной встрече.

Все участники приняли участие в консенсусной конференции. Однако только восемь из десяти профессоров (включая автора) ответили на вопросы для достижения консенсуса. Четыре из десяти участников согласились со всеми вопросами. Полное согласие было достигнуто по 11 вопросам (1–5, 9–11 и 13–15). Хотя большинство участников согласились с другими четырьмя пунктами анкеты, возникли некоторые разногласия по вопросам 6–8 и 12.

Частичное несогласие возникло по поводу вопроса номер 6 (апикально-корональное положение имплантатов). Один автор не согласился с рекомендацией о более глубоком размещении. Систематический обзор, касающийся глубины размещения имплантатов, обнаружил только одно исследование, сообщающее о подкресальном размещении на 3 мм, в то время как большинство литературы поддерживает глубину размещения между 1 и 2 мм. Размещение имплантатов глубже 2 мм может увеличить глубину зондирования, усложнить обслуживание и потенциально повысить соотношение коронки к имплантату (C/I), что приведет к увеличению механического рычага и риску перегрузки. Биомеханические последствия более глубокого размещения также значительно зависят от дизайна соединения имплантат-абатмент (IA) и плотности окружающей кости.

Что касается диаметра имплантата (вопросы 7 и 8), хотя производитель имплантатов рекомендует имплантат диаметром не менее 4,5 мм для моляров, один эксперт предложил диаметр 5,0 мм для моляров и 4,5 мм для премоляров. Более крупные диаметры могут обеспечить улучшенное распределение нагрузки и механическую стабильность, особенно в задних областях, подвергающихся более высоким окклюзионным силам. Однако клиницисты также должны учитывать анатомические ограничения, доступный объем кости и необходимые расстояния между имплантатами при выборе диаметра имплантата. Один автор подчеркнул, что уменьшение диаметра соединения имплантат-абатмент может привести к увеличению сужения в скошенной области внутреннего соединения. Важно оценить, вызывает ли эта модификация дизайна дополнительное напряжение на винте, даже если оно минимально. Примечательно, что винты меньшего диаметра могут быть более подвержены усталости и разрушению со временем. Необходимы расширенные долгосрочные исследования для оценки механической производительности и долгосрочных результатов таких дизайнов, особенно при высоких нагрузках (например, задняя челюсть и бруксизм).

Другой автор поставил под сомнение необходимость легкого окклюзионного контакта в статической окклюзии (вопрос номер 12). Тем не менее, консенсус в значительной степени поддержал важность равномерно распределенных окклюзионных сил, без контакта в кантилеверных областях, чтобы снизить риск механических осложнений, включая ослабление винтов и перегрузку имплантатов. Клинические исследования последовательно демонстрировали, что окклюзионная перегрузка является ключевым фактором, способствующим осложнениям имплантатов, включая потерю краевой кости и переломы, особенно у бруксистов или пациентов с высокими окклюзионными силами.

Результаты настоящей конференции консенсуса согласуются с предыдущим консенсусом ITI (Международной команды по имплантологии); частота переломов имплантатов для имплантатов, поддерживающих фиксированные частичные протезы, составила 0,4% через 5 лет и 1,8% через 10 лет, основываясь на 7 когортных исследованиях с 5-летним наблюдением и 4 исследованиях с 10-летним наблюдением. На 5-летнем наблюдении частота переломов имплантатов была вдвое выше в случае комбинированных фиксированных частичных протезов на зубах/имплантатах.

3.5. Консенсусные рекомендации и ключевые клинические рекомендации

- Определение перелома дентального имплантата (или фиксатора): необратимая механическая осложнение многофакторного происхождения.

- Профилактика, планирование имплантации, ориентированное на протезирование, и правильные планы лечения (диаметр и дизайн имплантата) обязательны для снижения риска перелома имплантата. Дополнительные факторы риска: перегрузка, бруксизм и потеря костной ткани вокруг имплантата.

- Одиночные, неправильно расположенные имплантаты имеют более высокий риск переломов, поэтому положение имплантата, ориентированное на протезирование, обязательно; таким образом, компьютерно-ориентированная хирургия должна быть рекомендована для избежания неправильно расположенных имплантатов.

- Широкий диапазон толщины костной ткани вокруг имплантатов (от 1 до ≥2 мм в зависимости от качества/количества мягких тканей) обязателен для снижения риска резорбции кости и, следовательно, более высоких боковых сил на шейку имплантата.

- Предварительное установление высоты надкостной ткани путем адаптации апикально-коронального положения имплантата относительно толщины слизистой оболочки может быть эффективным для предотвращения потери краевой кости.

- Имплантаты должны быть установлены не глубже чем на 2 мм в кости. Вертикальное положение должно быть адаптировано в зависимости от качества и количества мягких тканей и эстетических требований.

- Рекомендуются имплантаты TS диаметром не менее 4,5 мм для замены одиночных моляров.

- Рекомендуются имплантаты TS диаметром не менее 4,0 мм для замены одиночных премоляров.

- В случае ожидаемой перегрузки (бруксизм, консоли и т.д.) и/или когда ожидается большая потеря краевой кости (тонкий биотип, пациенты с периодонтальными проблемами, задняя область и нижняя челюсть), следует рекомендовать имплантаты SS для замены одиночных моляров.

- Оригинальные протезные компоненты должны использоваться для снижения риска ослабления винтов и, следовательно, риска перелома.

- Оригинальные винты (окончательные винты и винты EbonyGold) должны быть затянуты с рекомендованным моментом только один раз (без лабораторного использования) и повторно затянуты через 10 минут для компенсации преднагрузки.

- Должны использоваться хорошо распределенные, нормальные или слегка окклюзионные контакты в статической окклюзии, без контакта в областях консоли. Кроме того, должны использоваться легкие или отсутствующие окклюзионные контакты в динамической окклюзии, а также переменный немедленный боковой сдвиг (ISS), который должен использоваться независимо от окклюзионной схемы. Это означает работу с как минимум полу-регулируемым стоматологическим артикулятором или цифровым.

- У бруксистов должны использоваться подходящие реставрационные материалы и уменьшенные окклюзионные площади, особенно в задних областях (премоляры и моляры нижней челюсти), и должна быть предоставлена ночная капа для защиты.

- Окклюзионные проверки должны проводиться при каждом последующем визите (по крайней мере раз в год) на протяжении всей жизни (включая проверку контактных точек).

- Меньшие соединения имплантат-абатмент (имплантаты KS) могут снизить, но не устранить риск переломов имплантатов. Однако, уменьшая диаметр соединения, увеличивается внутренний конусный имплантат-абатмент (с 11◦ до 15◦), что может привести к потенциальному увеличению напряжений. Кроме того, винты меньшего диаметра могут иметь технические проблемы. Для последнего необходимы данные из долгосрочных клинических исследований, чтобы определить правильное использование (диаметр) в зависимости от области.

Каковы протезные триггеры для снижения риска перелома перипротезного воспаления?

Автор предложил Наративный Обзор, начиная с двух предыдущих исследований на ту же тему. Презентатор предложил сильные и эффективные выводы на основе доказательств и предложил несколько вопросов для формирования рекомендаций и достижения консенсуса. Презентатор также описывает методы, использованные для формирования рекомендаций, и как был достигнут окончательный консенсус. Аудитория может предложить различные мнения, и АУДИТОРИЯ обсуждает любые разногласия с целью достижения консенсуса. В конце были предоставлены дихотомические вопросы. Поскольку АУДИТОРИЯ состоит из 10 членов, предложение заключается в том, чтобы предоставить двойной голос председателю в случае равенства (5 против 5).

Сфокусированный вопрос: оценить, существуют ли так называемые комбинированные факторы (связанные с пациентом, хирургией и протезированием), которые могут способствовать развитию и тяжести патологии.

Стратегия поиска и методы были четко изложены в предыдущих рукописях и в презентации перед встречей. Была проведена стратегия поиска литературы, охватывающая литературу на английском языке с 1967 года до декабря 2023 года, чтобы идентифицировать соответствующие исследования, соответствующие критериям включения. PICO был установлен для ретроспективной оценки частично или полностью беззубых пациентов, которые получили как минимум одно протезирование на имплантах (P), страдающих от перипротезного воспаления согласно Берглунду и др., в сравнении со здоровыми пациентами (C), и для оценки возможных протезных ко-факторов (O). База данных PubMed Национальной медицинской библиотеки США была проконсультирована с использованием комбинации булевых ключевых слов, включая MeSH (Медицинские предметные заголовки), термины свободного текста и фильтры с следующей комбинацией: Поиск: ((“перипротезное воспаление” [Mesh] AND “зубные импланты [Mesh]”) AND (диагностика ИЛИ профилактика)). Фильтры: за последние 10 лет, Аннотация, Мета-анализ, Обзор, Систематический обзор, Английский, Люди. Скрининг проводился независимо двумя экспертами (MT и GC). Полные тексты статей по выбранной теме были получены для всех аннотаций и заголовков, которые, как казалось, соответствуют критериям включения. Дополнительные статьи были включены из списков литературы выбранных исследований.

Для выбора статей были определены следующие критерии включения:

- Статьи, написанные на английском языке.

- Исследования с клиническим обследованием человеческих пациентов.

- Обзоры, систематические обзоры и мета-анализы.

Критерии исключения: статьи исключались, если они включали исследования на животных или in vitro; также исключались проспективные и ретроспективные наблюдательные исследования на людях.

4.2. Оценка доказательств

Выбранная тема не хорошо признана в научной литературе. Результаты противоречивы, и большая часть доказательств (слабых) поступает из исследований in vitro. Поэтому не легко провести хорошо спроектированный обзор. Тем не менее, по тем же причинам существует необходимость обсудить эту важную тему для протезистов и достичь консенсуса, в основном основанного на клинических доказательствах.

4.3. Выводы для участников

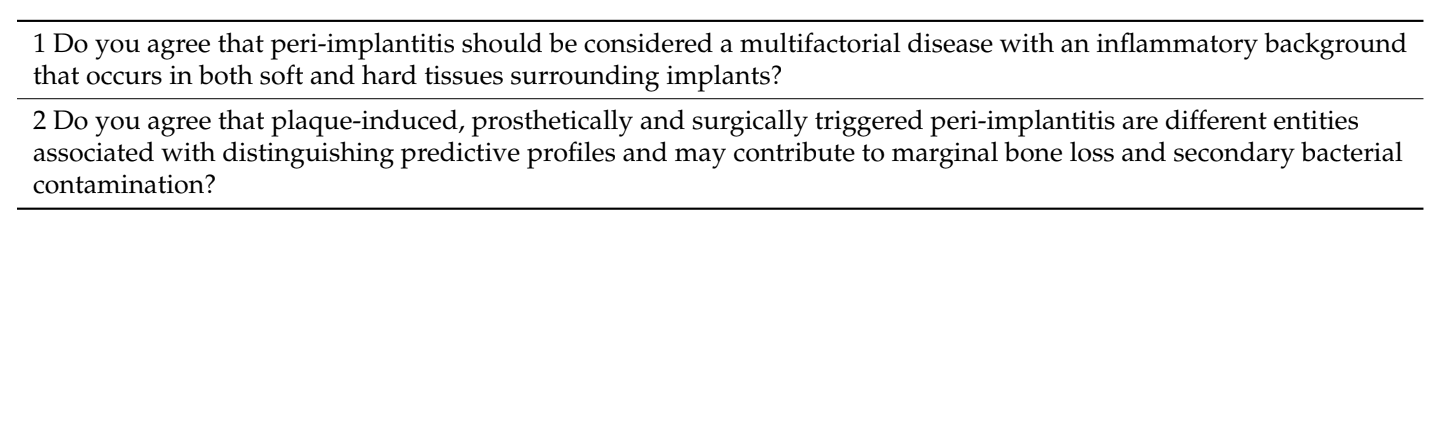

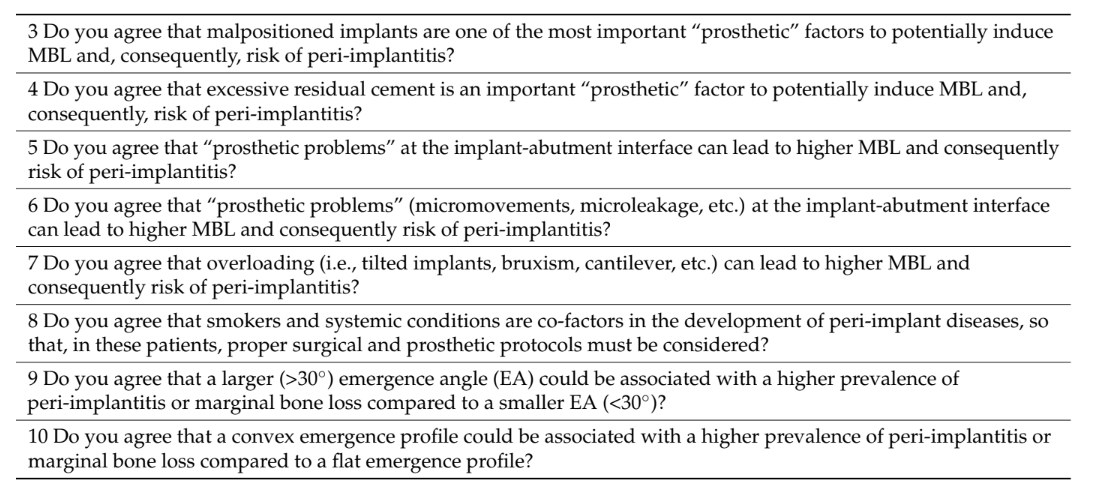

Докладчик (MT) подготовил обновление литературы в соответствии с рекомендациями AGREE, где это возможно. Никакая методология и качество отчетности включенных статей не применялись для сбора наибольшего количества статей. Однако, из-за природы включенного исследования, уровень доказательств достаточен для целей этой Глобальной Консенсусной Встречи. Докладчик подготовил 10 вопросов для участников, на которые нужно ответить после обсуждения и достижения консенсуса (Таблица 2). Возможные ответы были да/нет или другое предложение.

4.4. Результаты и обсуждение

В результате поиска по критериям было идентифицировано 240 статей. После оценки аннотаций и удаления дубликатов 23 статьи были признаны актуальными для целей данного обзора. Ручной поиск с использованием профессиональных сетей и списков литературы из опубликованных исследований привел к включению одной дополнительной статьи, в результате чего общее количество рукописей составило 24. После выбора и оценки полных текстов на основе определенных критериев включения и исключения, в окончательном итоге было включено и обсуждено 13 рукописей на этом консенсусном заседании.

Все участники приняли участие в консенсусной конференции. Однако семь авторов заполнили форму консенсуса. После краткой сессии разъяснений все участники согласились с вопросами с 1 по 8. Что касается вопросов 9 и 10, один автор выразил иную точку зрения.

- По вопросу 9 (“Согласны ли вы с тем, что выпуклый профиль выхода может быть связан с более высокой распространенностью периимплантита или потерей краевой кости по сравнению с плоским профилем выхода?”), автор предложил, что выпуклый профиль в корональной части десны может быть приемлемым, но выпуклая форма в апикальной (поддесневой) области может увеличить риск потери краевой кости по сравнению с плоским профилем выхода. Эта точка зрения соответствует данным, указывающим на то, что геометрия профиля выхода значительно влияет на накопление налета и адаптацию мягких тканей.

- Что касается вопроса 10 (“Согласны ли вы с тем, что, в зависимости от положения имплантата и качества/количества твердых и мягких тканей, выпуклый профиль выхода на субкритическом контуре может быть связан с более высокой потерей краевой кости по сравнению с плоским профилем выхода, и, следовательно, с более высоким риском периимплантита?”), тот же врач уточнил, что выпуклые профили выхода действительно могут представлять собой проблемы в критических областях контура, но также могут влиять на субкритические области в зависимости от размещения имплантата и морфологии мягких тканей.

В ответ на эти выводы вопросы были уточнены, чтобы отразить эти клинические нюансы, и новый консенсус был успешно достигнут.

Обновленные вопросы:

9. Согласны ли вы с тем, что выпуклый профиль выхода на субкритическом контуре может быть связан с более высокой распространенностью периимплантита или потерей маргинальной кости по сравнению с плоским профилем выхода?

10. Согласны ли вы с тем, что в зависимости от положения имплантата и качества и количества твердых и мягких тканей выпуклый профиль выхода на субкритическом контуре может быть связан с большей потерей маргинальной кости и, таким образом, с повышенным риском периимплантита?

Наконец, один из участников прокомментировал Вопрос 10, задавшись вопросом, представляет ли обычно упоминаемый угол в 30 градусов окончательный порог для увеличенного риска. Автор предложил, чтобы это конкретное значение было рассмотрено в будущем консенсусе, сосредоточенном на дизайне абатмента, где можно более подробно изучить угол наклона и геометрию выхода. Это предложение подчеркивает необходимость дальнейших исследований для определения геометрических порогов, которые способствуют стабильности мягких и твердых тканей вокруг имплантатов.

В соответствии с ранее установленными рекомендациями по профилактике и лечению периимплантита, включая рекомендации ITI (Международной команды по имплантологии), данное консенсусное заявление подчеркивает многофакторный подход, который охватывает контроль инфекции, коррекцию иатрогенных факторов и внедрение долгосрочной поддерживающей терапии. Основная цель остается разрешением инфекции через разрушение биопленки, удаление зубного камня, коррекцию выступающих краев реставраций и предотвращение рецидива заболевания. Однако это исследование особенно подчеркивает протезные триггеры как значимые сопутствующие факторы в развитии периимплантита. По мнению авторов, ранняя идентификация и предотвращение этих протезных факторов риска играют критическую роль в снижении общей заболеваемости периимплантными заболеваниями.

4.5. Консенсусные рекомендации и ключевые клинические рекомендации

- Периимплантит следует рассматривать как многофакторное заболевание с воспалительным фоном, которое возникает как в мягких, так и в твердых тканях вокруг имплантатов.

- Периимплантит, вызванный налетом, протезами и хирургическими вмешательствами, представляет собой разные сущности, связанные с различительными предсказательными профилями и может способствовать потере краевой кости и вторичной бактериальной контаминации.

- Неправильно расположенные имплантаты являются одним из самых важных "протезных" факторов, которые могут потенциально вызвать потерю краевой кости (ПКК) и, следовательно, риск периимплантита.

- Избыточный остаточный цемент является важным "протезным" фактором, который может потенциально вызвать ПКК и, следовательно, риск периимплантита.

- "Протезные проблемы" на интерфейсе имплантат-абатмент могут привести к более высокой ПКК и, следовательно, риску периимплантита.

- "Протезные проблемы" (микродвижения, микропроницаемость и т.д.) на интерфейсе имплантат-абатмент могут привести к более высокой ПКК и, следовательно, риску периимплантита.

- Перегрузка (т.е. наклоненные имплантаты, бруксизм, консольные конструкции и т.д.) может привести к более высокой ПКК и, следовательно, риску периимплантита.

- Курильщики и системные заболевания являются сопутствующими факторами в развитии периимплантных заболеваний, поэтому у этих пациентов необходимо учитывать правильные хирургические и протезные протоколы.

- В зависимости от положения имплантата и качества/количества твердых и мягких тканей, выпуклый профиль выхода на субкритическом контуре может быть связан с более высокой потерей краевой кости по сравнению с плоским профилем выхода, и, следовательно, с более высоким риском периимплантита.

- Выпуклый профиль выхода может быть связан с более высокой распространенностью периимплантита или потерей краевой кости по сравнению с плоским профилем выхода.

Выводы

Биологические и технические осложнения остаются основными проблемами в имплантологии. Перелом импланта, хотя и редкий, является серьезным механическим осложнением с многофакторными причинами, часто связанными с плохим планированием, неправильным выбором импланта и окклюзионной перегрузкой — особенно у пациентов с высоким риском, таких как бруксисты или те, у кого есть одиночные задние реставрации. Периимплантит — это многофакторное воспалительное состояние, затрагивающее как мягкие, так и твердые ткани вокруг импланта. Помимо воспаления, вызванного налетом, несколько протезных и хирургических факторов — включая неправильное положение импланта, избыточный цемент, биомеханическую перегрузку и проблемы на интерфейсе имплант-абатмент — связаны с увеличением потери краевой кости и повышенным риском периимплантных заболеваний. Кроме того, специфические для пациента факторы, такие как курение, системные заболевания и дизайн профиля выхода, дополнительно влияют на восприимчивость к заболеваниям, подчеркивая необходимость индивидуального, междисциплинарного планирования лечения для снижения риска и обеспечения долгосрочного успеха имплантации.

Оба состояния следует рассматривать как часть спектра предотвратимых, сложных заболеваний, влияющих на перипротезную среду. Профилактика — через индивидуальное планирование лечения, оптимальный протезный дизайн и раннюю диагностику — критически важна для долгосрочного успеха имплантатов. Эти выводы основаны на консенсусном заявлении, сосредоточенном на протезных аспектах осложнений имплантатов. Несмотря на присущие ограничения — в первую очередь зависимость от нарративных обзоров, ретроспективных исследований и мнений экспертов — предложенные рекомендации предоставляют клинически значимые стратегии, которые могут помочь в предотвращении переломов имплантатов и перипротезных заболеваний в повседневной практике.

Марко Талларико, Су-ён Ли, Ён-джин Чо, Кван-тэ Нох, Окубо Чикахиро, Фелипе Агирре, Реджеп Узгур, Гаэтано Ноэ, Габриэле Червино и Марко Чиччу

Ссылки

- Папаспиридакос, П.; Бордин, Т.Б.; Ким, Й.Ж.; Эль-Рафие, К.; Пагни, С.Е.; Натто, З.С.; Тейшейра, Е.Р.; Хохлидакис, К.; Вебер, Х.П. Технические осложнения и выживаемость протезов с имплантами: Ретроспективное исследование с наблюдением от 1 до 12 лет. J. Prosthodont. Off. J. Am. Coll. Prosthodont. 2020, 29, 3–11. [CrossRef] [PubMed]

- Хохлидакис, К.; Эйнарсдоттир, Э.; Цигарида, А.; Папаспиридакос, П.; Ромео, Д.; Бармак, А.Б.; Эрколи, Ч. Уровни выживаемости и протезные осложнения фиксированных полных зубных протезов на имплантатах: Ретроспективное исследование до 5 лет. J. Prosthet. Dent. 2020, 124, 539–546. [CrossRef] [PubMed]

- Папаспиридакос, П.; Чен, Ч.Ж.; Чуанг, С.К.; Вебер, Х.П.; Галлукки, Г.О. Систематический обзор биологических и технических осложнений с фиксированными имплантационными реабилитациями для беззубых пациентов. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 2012, 27, 102–110.

- Талларико, М.; Мелони, С.М.; Парк, Ч.Ж.; Задрозны, Ł.; Скраскья, Р.; Чиччу, М. Перелом имплантата: Наративный обзор литературы. Prosthes 2021, 3, 267–279. [CrossRef]

- Романо, Г.Е.; Дельгадо-Руис, Р.; Скулиан, А. Концепции предотвращения осложнений в имплантной терапии. Периодонтология 2000-2019, 81, 7–17. [CrossRef] [PubMed]

- Бусер, Д.; Шапюи, В.; Бельсер, У.К.; Чен, С. Установка имплантатов в постэкстракционных участках: Обновление литературы. Int. J. Oral Maxillofac. Implant. 2017, 32, 1177–1191.

- Чен, С.Т.; Бусер, Д. Клинические и эстетические результаты имплантатов, установленных в постэкстракционных участках. Int. J. Oral Maxillofac. Implant. 2009, 24, 186–217.

- Рейс, Т.; Занкопе, К.; Кара, Ф.К.; Невес, Ф. Биомеханическое поведение экстра-узких имплантатов после испытаний на усталость и выдергивание. J. Prosthet. Dent. 2019, 122, 54.e1–54.e6. [CrossRef]

- Туззоло Нето, Х.; Тузита, А.С.; Герхке, С.А.; де Васконселлос Мура, Р.; Заффалон Касати, М.; Микаил Мело Мескита, А. Сравнительный анализ имплантатов с различными диаметрами: экстра-узкие, узкие и стандартные. Materials 2020, 13, 1888. [CrossRef]

- Хрцанович, Б.Р.; Киш, Й.; Альбректссон, Т.; Веннерберг, А. Факторы, влияющие на перелом зубных имплантатов. Clin. Implant Dent. Relat. Res. 2017, 20, 58–67. [CrossRef]

- Грундер, У.; Гракис, С.; Каппелли, М. Влияние 3-D соотношения кости и имплантата на эстетику. Int. J. Periodontics Restor. Dent. 2005, 25, 113–119.

- Бергелунд, Т.; Перссон, Л.; Клинге, Б. Систематический обзор заболеваемости биологических и технических осложнений в имплантной стоматологии, сообщаемых в проспективных долгосрочных исследованиях не менее 5 лет. J. Clin. Periodontol. 2002, 29 (Suppl. S3), 197–233. [CrossRef] [PubMed]

- Бергелунд, Т.; Армитидж, Г.; Араужо, М.Г.; Авила-Ортис, Г.; Бланко, Дж.; Камарго, П.М.; Чен, С.; Кокран, Д.; Деркс, Й.; Фигеро, Е.; и др. Заболевания и состояния перипротезов: Консенсусный отчет рабочей группы 4 на Всемирном семинаре по классификации пародонтальных и перипротезных заболеваний и состояний 2017 года. J. Periodontol. 2018, 89 (Suppl. S1), S313–S318. [CrossRef]

- Момбелли, А.; Мюллер, Н.; Чионка, Н. Эпидемиология перипротезита. Clin. Oral Implant. Res. 2012, 23 (Suppl. S6), 67–76. [CrossRef]

- Момбелли, А.; ван Остен, М.А.; Шурч, Е., мл.; Ланд, Н.П. Микробиота, связанная с успешными или неудачными остеоинтегрированными титановыми имплантатами. Oral Microbiol. Immunol. 1987, 2, 145–151. [CrossRef] [PubMed]

- И, Й.; Хео, С.Ж.; Коак, Й.Й.; Ким, С.К. Механические осложнения восстановлений на имплантатах с внутренними конусными соединениями: 14-летнее ретроспективное исследование. J. Prosthet. Dent. 2023, 129, 732–740. [CrossRef]

- Ларссон, А.; Манух, Дж.; Хрцанович, Б.Р. Факторы риска, связанные с неудачами и техническими осложнениями одиночных коронок на имплантатах: Ретроспективное исследование. Medicina 2023, 59, 1603. [CrossRef]

- Ю, Х.; Цю, Л. Анализ сломанного тела зубного имплантата из пяти различных систем имплантатов: Долгосрочное ретроспективное исследование. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2022, 51, 1355–1361. [CrossRef]

- Цзинь, Х.; Гуан, Й.; Жэнь, Дж.; Чжао, Й.; Ван, Х.; Хэ, Ф. Ретроспективное исследование 12,538 имплантатов с внутренним конусным соединением, сосредоточенное на долгосрочной целостности комплексов имплантат-абатмент. Clin. Oral Implant. Res. 2022, 33, 377–390. [CrossRef]

- Палакиос-Гарзон, Н.; Веласко-Ортега, Е.; Лопес-Лопес, Дж. Потеря костной ткани в имплантатах, установленных на субкристальном и кристальном уровне: Систематический обзор и мета-анализ. Materials 2019, 12, 154. [CrossRef]

- Брэггер, У.; Эшлимманн, С.; Бюргин, В.; Хаммерле, Ч.Х.; Ланг, Н.П. Биологические и технические осложнения и неудачи с фиксированными частичными протезами (FPD) на имплантатах и зубах после четырех-пяти лет функционирования. Clin. Oral Implant. Res. 2001, 12, 26–34. [CrossRef] [PubMed]

- Пьетурссон, Б.Е.; Тан, К.; Ланг, Н.П.; Эггер, М.; Цвахлен, М. Систематический обзор выживаемости и частоты осложнений фиксированных частичных протезов (FPD) после наблюдения не менее 5 лет. I. Имплантированные FPD. Clin. Oral Implant. Res. 2004, 15, 625–642. [CrossRef] [PubMed]

- Ланг, Н.П.; Пьетурссон, Б.Е.; Тан, К.; Брэггер, У.; Цвахлен, М. Систематический обзор выживаемости и частоты осложнений фиксированных частичных протезов (FPD) после наблюдения не менее 5 лет. II. Комбинированные зубные и имплантированные FPD. Clin. Oral Implant. Res. 2004, 15, 643–653. [CrossRef]

- Талларико, М.; Канулло, Л.; Ванг, Х.Л.; Кокран, Д.Л.; Мелони, С.М. Системы классификации для перипротезита: Наративный обзор с предложением новой кодировки этиологии на основе доказательств. Int. J. Oral Maxillofac. Implants. 2018, 33, 871–879. [CrossRef] [PubMed]

- Канулло, Л.; Шли, М.; Вагнер, В.; Ковани, У. Группа Монтеgротто по изучению перипротезных заболеваний. Международная мозговая штурмовая встреча по этиологическим и рисковым факторам перипротезита, Монтеgротто (Падуя, Италия), август 2014 года. Int. J. Oral Maxillofac. Implant. 2015, 30, 1093. [CrossRef] [PubMed]

- Хамада, Й.; Шин, Д.; Джон, В. Перипротезное заболевание — значительное осложнение восстановительного лечения на основе зубных имплантатов. J. Indiana Dent. Assoc. 2016, 95, 31. [PubMed]

- Ланг, Н.П.; Бергелунд, Т. Рабочая группа 4 на Седьмом Европейском семинаре по пародонтологии. Перипротезные заболевания: где мы сейчас? — Консенсус Седьмого Европейского семинара по пародонтологии. J. Clin. Periodontol. 2011, 38 (Suppl. S11), 178–181. [CrossRef]