Исключительная ремоделировка кости при композитной реставрации в лечении внешней резорбции корня: клинический случай

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация

65-летний мужчина европеоидной расы был направлен в специализированную эндодонтическую практику в частной клинике в декабре 2019 года для лечения асимптоматической радиолюцентной Lesion, расположенной на шейном уровне дистального корня его правого нижнего первого моляра, обнаруженной во время рутинного периапикального рентгеновского снимка. После тщательной оценки с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) поддесневая Lesion была диагностирована как супракрестальная внешняя шейная резорбция (ECR), с окружным распространением ⩽90°, ограниченным дентином без вовлечения пульпы. Lesion была обработана по следующей последовательности: (1) полный лоскут обеспечил доступ к ECR, (2) гранулематозная ткань была удалена из области корня, (3) полость была обновлена и заполнена хорошо отшлифованным и полированным композитным материалом, (4) лоскут был зашит на цементно-эмалевом соединении. КТ сканирование нижней челюсти было выполнено до лечения, сразу после лечения и через 3 года после операции. По сравнению с КТ сканированием через 3 года после лечения, немедленное постлечебное сканирование показало отсутствие потери костной ткани и неожиданное корональное ремоделирование кости с образованием новой кости над обработанной Lesion.

Введение

Резорбция корня может быть определена как потеря твердых тканей зуба (т.е. цемент, дентин), начинающаяся на внешней поверхности корня в результате одонтокластической активности. Обычно она агрессивна, вызывая значительную потерю структуры зуба. Резорбция корня обычно происходит в шейной области зуба, сразу под эпителиальным прикреплением, с распространенностью от 0,02% до 2,3%. Она имеет потенциал вторгаться в корневой дентин в любом направлении и в различной степени. В запущенных случаях внешняя шейная резорбция (ECR) может прогрессировать в среднюю и апикальную треть корня или перфорировать корневой канал. Нет доказательств точной этиологии ECR, в то время как недавние исследования поддерживают ее многофакторное происхождение. Процесс управляется остеокластами из соседнего периодонта, которые могут вторгаться и резорбировать обнаженную поверхность корня.

Клинически ECR может проявляться как шейная, неправильная кавитация в контуре десны и/или розоватое окрашивание наложенного эмали. Однако клинические находки могут варьироваться в зависимости от степени тяжести и природы резорбтивного дефекта, типа зуба и стадии ECR. В большинстве случаев ECR бессимптомна на ранней стадии, и обнаружение часто является случайной рентгенографической находкой. Затронутый зуб/зубы обычно реагируют на тесты чувствительности пульпы из-за наличия периканального слоя, устойчивого к резорбции. В запущенных случаях пациент может предъявлять жалобы на пульпальные и/или периапикальные симптомы. Рентгенографически ECR часто проявляется как радиолюцентность и может быть ошибочно диагностирована как кариес. Тем не менее, с клинической точки зрения, поражение проявляется как твердая кавитация с обильным кровотечением при зондировании. Иногда ECR может выглядеть как неправильная, асимметричная радиолюцентность, где контур корневого канала обнаружим. Отложение кальцифицированной ткани может привести к более радиопакетному мраморному виду, что может представлять собой репаративную стадию в развитии поражения.

Управление ECR зависит от доступности и восстанавливаемости поражения. Более того, ранняя диагностика и соответствующее лечение показали, что они улучшают вероятность сохранения зуба. Цель лечения заключается в инактивации резорбтивного процесса путем удаления резорбтивной ткани и герметизации дефекта на корне/поверхности зуба, чтобы предотвратить дальнейшее разрушительное действие. Предложено несколько стоматологических восстановительных материалов, таких как амальгама, минеральный триоксидный агрегат, композитная смола, цемент на основе стеклоиономера и стеклоиономерный цемент с модифицированной смолой. В настоящее время нет ни одного материала, который идеально соответствовал бы всем необходимым характеристикам, касающимся адгезии, полировки и окончательной отделки, биосовместимости и эстетики. Более того, клиническое место восстановлений должно учитываться при управлении ECR, и показания и противопоказания должны быть тщательно оценены. Управление ECR, представленное в этом отчете, подчеркивает потенциал значительного сохранения стоматологической ткани благодаря своевременному и точному вмешательству. Оно подчеркивает более широкие клинические последствия таких стратегий лечения. Этот случай демонстрирует, что зубы, пораженные ECR, которые в противном случае могли бы быть отнесены к наблюдению или удалению, могут быть успешно лечены и сохранены с помощью соответствующих диагностических и лечебных подходов. Таким образом, выводы из этого случая могут побудить клиницистов принять аналогичные стратегии управления, потенциально изменяя стандартный протокол ухода за ECR и улучшая результаты для пациентов в отношении сохранения зубов и здоровья.

Настоящая презентация случая направлена на описание лечения класса 1 по Хейтерсэю, класса 1Ad по Пателю и др. субгингивальной ЭКР без вовлечения пульпы, леченной композитным материалом. Этот случай уникален из-за новой костной ткани, образовавшейся рядом с обработанной патологией, о чем сообщается на 3-летнем радиографическом обследовании.

Презентация случая

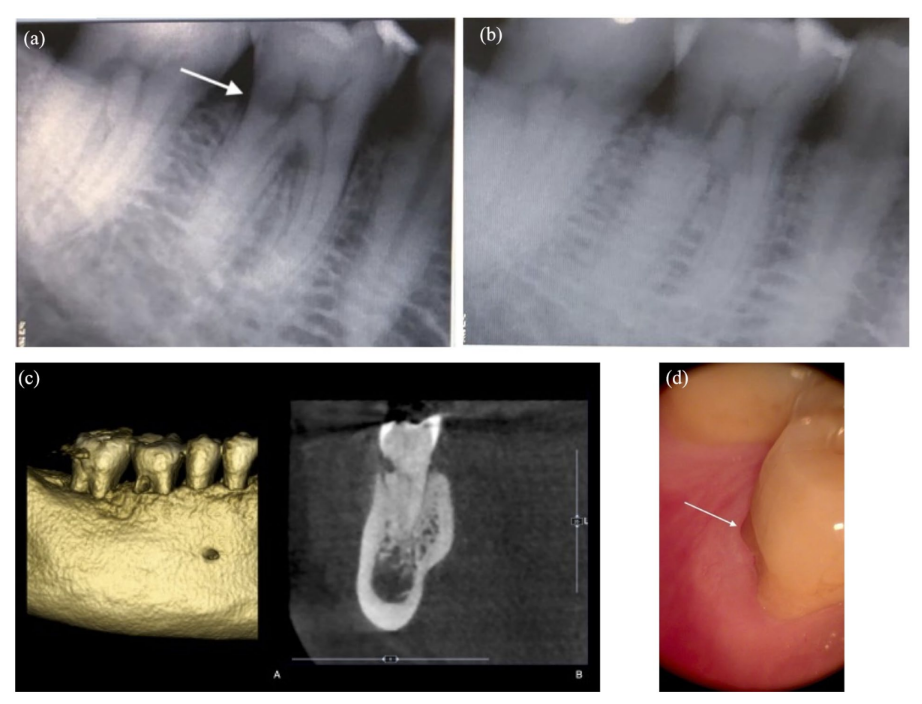

65-летний мужчина европеоидной расы был направлен в специализированную эндодонтическую практику в частной клинике в декабре 2019 года для лечения асимптоматической радиолюцентной патологии, расположенной на шейном уровне дистального корня правого нижнего первого моляра, обнаруженной во время рутинной перiapical радиографии. Единственным описанным симптомом было периодическое зудение в области десны. При клиническом обследовании области глубина пародонтального кармана составляла от 2 до 3 мм, без кровотечения при зондировании и без вовлечения разветвлений. Кроме того, зуб положительно реагировал на электрический тест жизнеспособности пульпы. Стоматологическая история пациента не выявила предыдущего ортодонтического лечения или отбеливания как возможные предрасполагающие факторы. Однако на рабочих буграх зуба имелось окклюзионное стирание, указывающее на парафункциональную активность. У пациента хорошая медицинская история ASA1 без зарегистрированных аллергий. С использованием метода сдвига трубки была сделана вторая перiapical радиография для оценки взаимосвязи между патологией и зубом (Рисунок 1(a) и (b)). В конечном итоге был поставлен диагноз ЭКР.

Пациент представил толстый периодонтальный биотип, без истории употребления табака, с хорошим общим состоянием здоровья и без противопоказаний к хирургическому лечению (Рисунок 1(c)). ЭКР легко идентифицируется стрелкой.

Было запрошено исследование с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), чтобы исследовать трехмерный объем поражения для планирования и обсуждения вариантов лечения с пациентом (Рисунок 1(d)). При исследовании КЛКТ ЭКР был классифицирован как 1Ad согласно Пателю и др.: 1 (высота) на уровне цементно-эмалевого соединения (ЦЭС) или коронально к костному гребню (супракрестальный); a (циркумференциальное распространение) ⩽90°; и (близость к корневому каналу) поражение, ограниченное дентином.

После точной оценки клинических и рентгенографических данных и консультации с пациентом был выбран консервативный подход, основанный на внешнем восстановлении ECR с использованием композитной смолы, без эндодонтической терапии. Пациент был проинформирован о характере вмешательства и подписал письменное согласие на хирургическую и консервативную процедуру, а также на использование всех рентгенологических и клинических данных для публикации. Принципы, изложенные в Хельсинкской декларации 2013 года, были строго соблюдены. Все процедуры были выполнены опытным клиницистом (FZ). Информированное согласие было получено от пациента, участвующего в исследовании. Письменное разрешение пациента на публикацию этой статьи было получено.

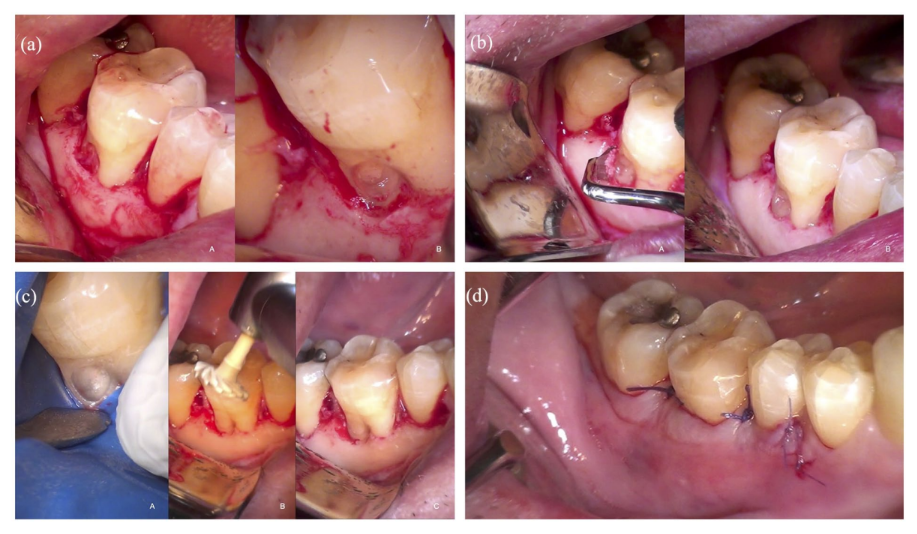

Пациент получил 2 г амоксициллина за 1 час до операции (Zimox; Pfizer, Рим, Италия), а затем 1 г дважды в день в течение 8 дней. Обоснование назначения антибиотиков связано с маневром в области оральной хирургии с обнажением кости. Местная анестезия была проведена с использованием раствора артикаина (4%) с эпинефрином (1:100 000; Ubistein, 3M ESPE, Милан, Италия). Опытным оральным хирургом (более 30 лет опыта) после местной анестезии был выполнен интрасулкулярный разрез от дистальной области второго правого нижнего моляра до мезиальной области второго правого нижнего премоляра без выпускающих разрезов. Мукопериостальный лоскут был отражен для обеспечения адекватного доступа к поражению (Рисунок 2(a-A) и (a-B)). Гранулематозная ткань была удалена из области резорбции корня с помощью острого экскаватора (HuFriedy EXC19; Hu-Friedy ItalySlr, Милан, Италия) под наблюдением стоматологического микроскопа (Leica M400; Mikros, Милан, Италия) (Рисунок 2(a)). Для коррекции обратной анатомии дефекта альвеолярной кости, минимизируя форму поражения, похожую на кратер, было выполнено ремоделирование кости с использованием ручных инструментов: пародонтальные стамески Оксенбейна (HuFriedy Och.1, Och.2; Hu-Friedy Italy Srl) и пародонтальная стамеска с обратным действием Родса (HuFriedy C 36/37; Hu-Friedy Italy Srl) (Рисунок 2(b)). На этом этапе была установлена резиновая дамба для терапевтического подхода. Ремонтная ткань была обновлена с помощью бора Мюллера (KOMET H1SML31.205.010; KOMET Italia Srl, Милан, Италия) и ультразвукового наконечника (SF 66; KOMET Italia Srl), чтобы обеспечить поверхность дентин для связывания с смолой (Рисунок 2(c-A)).

Небольшой ватный тампон, пропитанный 5% гипохлоритом натрия, был осторожно нанесен на резорбтивный участок на 3–4 минуты, чтобы способствовать коагуляционной некрозу этой ткани, так как он проникает в меньшие, более недоступные углубления и резорбтивные каналы, которые могут не быть выявлены и очищены только механическим инструментом. Важно учитывать, что когда остатки NaOCl не удаляются тщательно с поверхности дентин, они могут окислять органические компоненты, особенно коллаген, необходимый для связывания материалов на основе смолы. Это окисление ухудшает способность адгезивов для дентин эффективно проникать и сцепляться с дентинной матрицей, что приводит к снижению прочности связи. Остаточный NaOCl также может непосредственно вмешиваться в полимеризацию смолы, влияя на долговечность и целостность реставрации. Таким образом, обеспечение полного удаления NaOCl и правильная нейтрализация его эффектов имеют решающее значение для оптимальной адгезии смолы и долговечности восстановительных стоматологических работ. Использовался двухступенчатый самозатвердевающий адгезив (Clearfil SE BOND 2; Kuraray Noritake, Хаттерсхайм, Германия), после чего полость была заполнена композитной смолой (Enamel Plus Hri; Micerium, Авегно (GE), Италия) (Рисунок 2(c)). Реставрация была точно отшлифована и отполирована с использованием алмазных полировщиков для композитов (KOMET Italia Srl) (Рисунок 2(c-B) и (c-C)). Лоскут был зашит на уровне CEJ швом 5-0 Vicyrl, полностью покрывая восстановленную полость (5-0 Vicryl, Ethicon; Johnson & Johnson, Помеция, Италия) (Рисунок 2(d)).

Кетопрофен 80 мг (Оки; Домпэ, Милан, Италия) был назначен каждые 12 часов по мере необходимости. Пациенту было указано не чистить хирургическую рану, использовать спрей хлоргексидина (Curasept SpA, Саронно, Италия) на рану трижды в день и соблюдать мягкую диету в течение 2 недель. Полная последовательность хирургических и восстановительных процедур показана (Рисунок 2).

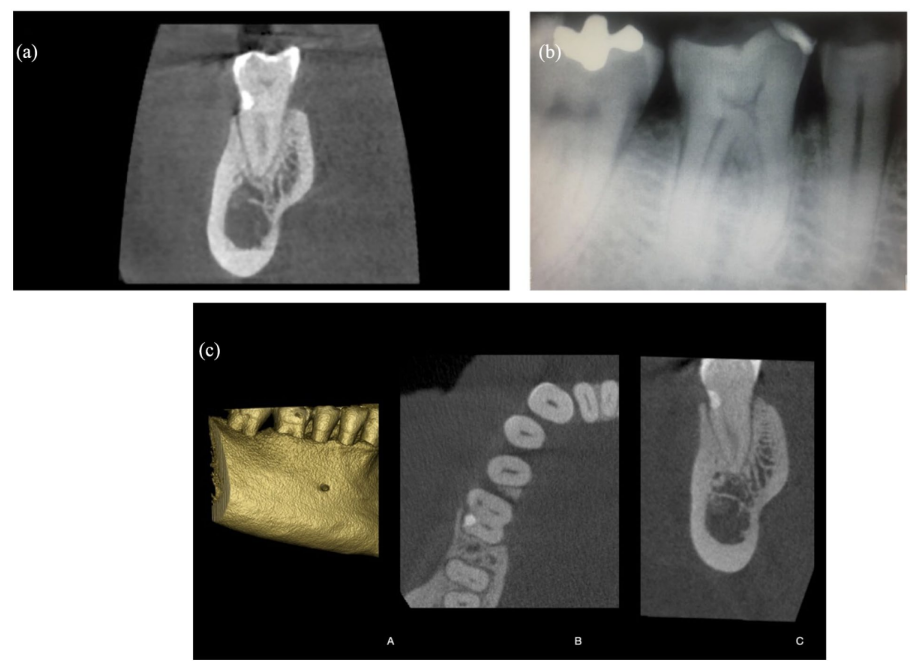

Послеоперационное КТ с конусно-лучевой томографией (КЛТ) было выполнено для оценки взаимосвязи между альвеолярной костью, восстановленным корнем, полостью пульпы и дистальным каналом обработанного зуба (Рисунок 3(a)). Во время 1-летнего контрольного осмотра была проведена клиническая и рентгенографическая оценка. Обработанный зуб был жизнеспособен, а окружающие ткани были здоровыми (Рисунок 3(b)). Зуб показал положительный результат на тесте чувствительности пульпы на протяжении всех контрольных периодов.

Эта маневра была выполнена с оптической системой увеличения 4.5×. Три года после лечения зуб все еще жизнеспособен. Пациент прошел новое КТ нижней челюсти для целей имплантации в третьем квадранте. Тем не менее, КТ не выявило потери кости и корональное ремоделирование кости с образованием новой кости над обработанным поражением (Рисунок 3c). Клинически, десневое прикрепление выглядело здоровым с глубиной зондирования ⩽3 мм и без подвижности зуба. Дополнительные контрольные осмотры были запланированы каждый год.

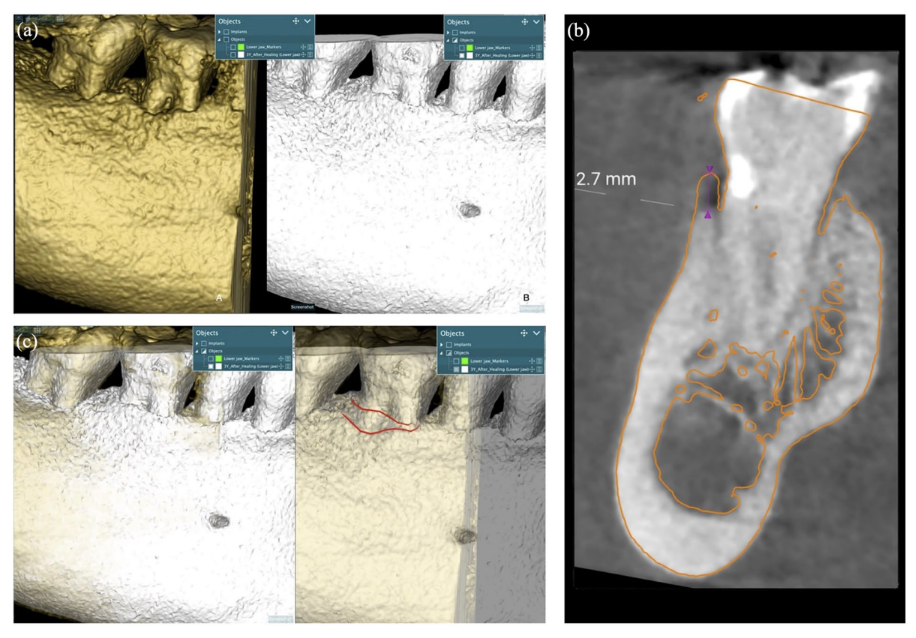

3-летнее КБКТ сканирование было наложено на послеоперационное КБКТ сканирование для оценки объема ремоделирования кости над обработанным очагом (программный пакет Realguide 5.1; 3DIEmme, Srl, Кантù (CO), Италия). Данные DICOM были сегментированы для создания STL файлов 3-летнего КБКТ сканирования. Затем сгенерированный 3D-меш-объект был сопоставлен точка в точку, используя одни и те же области интереса. Сопоставление было улучшено с использованием алгоритма наилучшего соответствия (программный пакет Realguide 5.1; 3DIEmme). Наконец, увеличение кости было измерено в центре очага (Рисунок 4); диапазон варьируется от минимума 0.2 мм до максимума 1.2 мм.

Обсуждение

В данном клиническом случае агрессивный ECR был лечен хирургическим методом и заполнен композитным материалом без эндодонтического лечения. Через 3 года кость была перестроена над композитным материалом, что делает процесс заживления исключительным. КТ-сканирование в нижней челюсти для целей имплантации четко это показало.

Адекватное и предсказуемое управление ECR зависит от ранней и точной оценки истинной природы поражения. Несколько исследований показали, что ECR может иметь необычный и сложный паттерн инвазии, что может затруднить оценку. Сложные паттерны инвазии ECR, входные ворота, мелкие каналы и их взаимосвязи с периодонтальной связкой также должны быть оценены. Для последнего периапикальные рентгенограммы могут не отражать истинную природу резорбционного процесса по сравнению с КТ-сканированием. Вместо этого КТ является надежным диагностическим инструментом для оценки ECR. Это дает трехмерное представление о поражении и возможность определить наиболее подходящий план лечения. В данном исследовании ECR был классифицирован как класс 1Ad согласно Patel и др. Ранняя диагностика и управление способствуют успешным результатам лечения.

Более того, ни в одной другой статье не сообщалось о ремоделировании кости вокруг композитного материала, насколько известно авторам. Хейтерсей в 1999 году рассмотрел результаты 101 хирургически обработанного случая ECR и сообщил о 100%, 77,8% и 12,5% уровне успеха для классов 1 и 2 (в совокупности), 3 и 4 соответственно. Эти результаты указывают на то, что обширные и потенциально менее доступные поражения могут иметь плохой прогноз.

Хорошо известно, что степень шероховатости реставраций также связана с накоплением налета и воспалением десен. Если резорбтивный дефект находится рядом или в контакте с сулкусом, восстановительный материал, вероятно, будет в контакте со слюной и бактериями в полости рта. При взаимодействии с оральной средой полость должна быть заполнена композитной смолой или стеклоиономером. В данном клиническом случае для восстановления остаточной полости использовалась хорошо отделанная и полированная композитная смола. Также важно точно выбрать подходящий материал для восстановления резорбтивного дефекта. Поддесневые реставрации могут вызвать прямую травму периодонтальных тканей или способствовать накоплению поддесневого налета с последующими воспалительными изменениями и/или рецессией соседних десневых тканей. Пара-Бенфенали и др. также наблюдали воспаление и резорбцию кости вдоль поверхности реставрации после подготовки полости и установки амальгамной реставрации на уровне костного края. Эта реакция предполагает возможную попытку организма восстановить размеры супракрестальных прикрепленных тканей. Дополнительные авторы наблюдали резорбцию кости вокруг зубов, подготовленных к протезированию или обрезанных до гребня кости, что позволяло формировать новые супракрестальные прикрепленные ткани. Литература представляет аналогичный случай, описанный Окамото и др.; статья подробно описывает убедительное клиническое исследование по восстановлению обширного поражения ECR с использованием целенаправленной реимплантации с техникой поворота коронки. Целенаправленная реимплантация с поворотом коронки спасла сильно пораженный зуб из-за ECR. Успешный комплексный план включал ортодонтическую экструзию, хирургическую экстракцию, поворот зуба и реимплантацию. Эпителиальное прикрепление относится к сложному биологическому интерфейсу между эпителиальной тканью и поверхностью зуба, обычно на уровне или ниже десневой линии. Это прикрепление имеет решающее значение для поддержания здоровья периодонта, так как оно является барьером против бактериального вторжения и помогает стабилизировать десну вокруг зубов. Целостность эпителиального прикрепления имеет ключевое значение для предотвращения заболеваний периодонта и является основным фокусом терапевтических вмешательств для сохранения или восстановления здоровья периодонта. Поддесневая реконструкция, с другой стороны, включает различные стоматологические процедуры, направленные на восстановление структуры и функции зубов и их поддерживающих тканей ниже линии десен. Это может включать лечение поддесневого кариеса, установку реставраций, таких как пломбы или коронки, которые выходят под десневую ткань, и хирургические вмешательства, такие как операция с лоскутом для доступа и лечения корневых поверхностей, пораженных резорбцией или заболеванием периодонта. Цель поддесневой реконструкции заключается в восстановлении зуба к его нормальной функции и эстетике, обеспечивая при этом восстановление здоровой и стабильной периодонтальной среды, которая включает реформацию функционального эпителиального прикрепления к структуре зуба. Эти процедуры требуют тщательной заботы, чтобы предотвратить повреждение периодонтальных тканей и обеспечить совместимость восстановительных материалов с биологическими тканями. Обзорные исследования исследовали различные аспекты обнаружения, управления и этиологии внешней резорбции корня (ERR) с использованием современных методов визуализации и клинических вмешательств. Исследования подчеркивали превосходную диагностическую точность CBCT по сравнению с цифровой периапикальной радиографией для выявления поражений ERR, особенно в сложных случаях и неэндодонтически обработанных зубах. CBCT также оказался ценным для оценки изменений морфологии корня после ортодонтических процедур. Кроме того, исследования подчеркивали распространенность и клинические последствия множественной ERR у пациентов с системной склеродермией, предлагая новые идеи о ее проявлениях. Диагностические достижения, такие как оптимизация размера вокселя в сканах CBCT, показали, что они повышают эффективность обнаружения, минимизируя при этом облучение. Обсуждаемые стратегии управления включали эффективные вмешательства и роль регенеративных эндодонтических процедур в остановке прогрессирования резорбции. Обзор подчеркивал важность точной диагностики и индивидуализированных подходов к лечению с использованием биосовместимых материалов для сохранения структуры и функции зуба.

Эффективное управление поражением также имеет решающее значение. Хорошая визуализация и доступность к поражению представляют собой еще один ключевой фактор. Корональное ремоделирование кости является возможной модальностью заживления над хорошо выполненной и отполированной композитной пломбой. В настоящем исследовании использовался операционный стоматологический микроскоп для подхода и лечения поражения. Хотя использование микроскопа увеличивается, и преимущества оптического увеличения признаны, его общее применение в стоматологической практике все еще нуждается в улучшении.

Заключения

Ранняя диагностика и правильное лечение имеют решающее значение для обеспечения более длительного прогноза восстановленных зубов. Рекомендуется провести КТ-сканирование для диагностики и оценки резорбционных поражений. Управление сосредоточено на полном удалении и восстановлении резорбционной ткани. Эти знания могут повлиять на клиницистов, чтобы лечить и сохранять зубы с поражениями ECR, которые в противном случае они бы наблюдали или рекомендовали на удаление. Несмотря на ограничения отчетов о случаях и анекдотическую ценность связанной информации, этот случай показывает, что корональное ремоделирование кости является возможной модальностью заживления над хорошо выполненной и отполированной композитной пломбой.

Фабрицио Заккео, Джулия Петррони, Лука Фиорилло, Артак Хебоян, Джанфранко Карневаль, Массимо Калападж, Габриэле Червино и Марко Талларико

Ссылки

- Пател С, Канагасингам С и Питт Форд Т. Внешняя шейная резорбция: обзор. J Endod 2009; 35(5): 616–625.

- Хейтерсей ГС. Инвазивная шейная резорбция: анализ потенциальных предрасполагающих факторов. Quintessence Int 1999; 30(2): 83–95.

- Мавридоу АМ, Хаубен Е, Веверс М и др. Понимание внешней шейной резорбции в жизнеспособных зубах. J Endod 2016; 42(12): 1737–1751.

- Иринакис Е, Алескеджуинине Дж, Шен Й и др. Внешняя шейная резорбция: ретроспективное исследование случаев. J Endod 2020; 46(10): 1420–1427.

- Пател С, Мавридоу АМ, Ламбре́хтс П и др. Внешняя шейная резорбция - часть 1: гистопатология, распределение и проявление. Int Endod J 2018; 51(11): 1205–1223.

- Голд СИ и Хассельгрен Г. Периферическая воспалительная резорбция корня. Обзор литературы с клиническими случаями. J Clin Periodontol 1992; 19(8): 523–534.

- Ли XY, Цзоу XY и Юэ Л. Патогенез и классификация резорбции зубов. Chinese J Stomatol 2022; 57(11): 1177–118.

- Икбал МК. Клинические и сканирующие электронные микроскопические характеристики инвазивной шейной резорбции в верхнем моляре. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 103(6): e49–e54.

- Пател С, Давуд А, Уилсон Р и др. Обнаружение и лечение поражений резорбции корня с использованием интраоральной радиографии и конусно-лучевой компьютерной томографии - исследование in vivo. Int Endod J 2009; 42(9): 831–838.

- Эванс РИ. Инвазивная шейная резорбция - перспектива пародонтолога. Ann R Australas Coll Dent Surg 2000; 15: 327–330.

- Уайт С мл. и Брайант Н. Комбинированная терапия минеральным триоксидным агрегатом и направленной регенерацией тканей при лечении внешней резорбции корня и сопутствующего костного дефекта. J Periodontol 2002; 73(12): 1517–1521.

- Аюто Р, Фумеи Г, Липани Е и др. Консервативная терапия внешней инвазивной шейной резорбции с использованием адгезивных систем: отчет о случае с 6-летним наблюдением и обзор литературы. Case Rep Dent 2022; 2022: 9620629.

- Виноткумар ТС, Тамилсельви Р и Кандасвами Д. Реверсивная сэндвич-реставрация для управления инвазивной шейной резорбцией: отчет о случае. J Endod 2011; 37(5): 706–710.

- Хейтерсей ГС. Лечение инвазивной шейной резорбции: анализ результатов с использованием местного применения трихлоруксусной кислоты, кюретажа и восстановления. Quintessence Int 1999; 30(2): 96–110.

- Пател С, Фосчи Ф, Маннокки Ф и др. Внешняя шейная резорбция: трехмерная классификация. Int Endod J 2018; 51(2): 206–214.

- Всемирная медицинская ассоциация. Декларация Хельсинки Всемирной медицинской ассоциации: этические принципы медицинских исследований с участием людей. JAMA 2013; 310(20): 2191–2194.

- Юань Й, Интаджак П, Ислам Р и др. Влияние гипохлорита натрия на эффективность сцепления универсальных адгезивов к дентину пульпарной камеры. J Dent Sci 2023; 18(3): 1116–1124.

- Ваз де Соуза Д, Ширру Э, Маннокки Ф и др. Внешняя шейная резорбция: сравнение диагностической эффективности с использованием 2 склерозов - поперечное исследование в Японии. J Clin Med 2019; 8(10): 1628.

- Никнешан С, Вализаде С, Джава́нмарда А и др. Влияние размера вокселя на обнаружение дефектов внешней резорбции корня с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии. Iran J Radiol 2016; 13(3): 34985.

- Ахангари З, Нассер М, Махдиан М и др. Интервенции для управления внешней резорбцией корня. Cochrane Database Syst Rev 2015; 2015(11): CD008003.

- Хейриех С, Фазляб М, Торабзаде Х и др. Экстраоральное ретроградное заполнение корневого канала при внешней резорбции корня, вызванной ортодонтией, с использованием цемента CEM. Iran Endod J 2014; 9(2): 149–152.

- Хегде Н и Хегде МН. Управление внутренней и внешней резорбцией корня: отчет о двух случаях. Int J Clin Pediatr Dent 2013; 6(1): 44–47.

- Болхари Б, Мераджи Н и Носрат А. Обширная идиопатическая внешняя резорбция корня в первом верхнем моляре: отчет о случае. Iran Endod J 2013; 8(2): 72–74.

- Далили З, Тарамарси М, Муса́ви Мехр СЗ и др. Диагностическая ценность двух режимов конусно-лучевой компьютерной томографии при оценке смоделированной внешней резорбции корня: исследование in vitro. Imaging Sci Dent 2012; 42(1): 19–24.

- Юнг ЙХ и Чо БХ. Внешняя резорбция корня после ортодонтического лечения: исследование факторов, способствующих этому. Imaging Sci Dent 2011; 41(1): 17–21.

- Сриджа Р, Минал С, Мадхури Т и др. Исследование сканирующей электронной микроскопии паттернов внешней резорбции корня в различных условиях. J Appl Oral Sci 2009; 17(5): 481–486.

- Эббот ПВ. Профилактика и управление внешней воспалительной резорбцией после травмы зубов. Aust Dent J 2016; 61(Suppl 1): 82–94.

- Иандоло А, Пизано М, Абделлатиф Д и др. Эффективность различных техник ирригации по удалению слоя загрязнения в постпространстве: оценка SEM. Prosthesis 2023; 5(2): 539–549.

- Марчесе М, Дениз ПИК, Феррари Кадидьяко Э и др. Эндодонтические ирригаторы и их эффективность активации для очистки стенок корневого канала в постпространстве. Prosthesis 2021; 3(4): 406–414.

- Ли Q, Дикон АД и Коулман НД. Иодоформный портландцемент для стоматологии. Prosthesis 2020; 2(4): 277–296.

- Ёшпе М, Эйни С, Рупарел Н и др. Регенеративная эндодонтия: потенциальное решение для внешней резорбции корня (серия случаев). J Endod 2020; 46(2): 192–199.

- Уорнсинк КД и Шемеш Х. [Внешняя шейная резорбция корня]. Ned Tijdschr Tandheelkd 2018; 125(2): 109–115.

- Хейтерсей ГС. Внешняя резорбция корня. Ann R Australas Coll Dent Surg 1994; 12: 46–59.

- Ротонди О, Уолдона П и Ким СГ. Процесс заболевания, диагностика и лечение инвазивной шейной резорбции: обзор. Dent J 2020; 8(3): 64.

- Буд МГ, Поп ОД и Чимпеан С. Преимущества использования увеличения в стоматологических специальностях - нарративный обзор. Med Pharm Rep 2023; 96(3): 254–257.