7-летний ретроспективный анализ биологических и технических осложнений концепции All-on-4

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Целью данного исследования было ретроспективно оценить биологические и технические осложнения, а также клинические и радиографические результаты пациентов, леченных с использованием 4 имплантов по протоколу All-on-4 и находившихся под наблюдением до 7 лет функционирования. Данные 56 последовательных пациентов с полной адентией, в возрасте 18 лет и старше, леченных в период с января 2008 года по декабрь 2013 года, были оценены. Результаты включали выживаемость и успех имплантов и протезов, любые осложнения и потерю краевой кости (MBL). Двести двадцать четыре импланта были установлены у 56 пациентов. В течение всего периода наблюдения 1 верхний имплант, но ни один протез не потерпел неудачу в процессе заживления. Четырнадцать пациентов испытали по 1 осложнению (10 технических, 4 биологических). Общий процент успеха имплантов и протезов составил 98.2% и 82.1% соответственно. Все осложнения были признаны незначительными и успешно решены на месте. Средняя потеря краевой кости составила 1.30 ± 0.63 мм на последнем контроле. Статистически значимая разница была найдена для постэкстракционных имплантов (0.79 ± 0.26) по сравнению с имплантами, установленными в заживленных участках (1.03 ± 0.46; P = 0.024). В пределах данного исследования концепция All-on-4 может быть ценным хирургическим и протезным вариантом для лечения полных адентных челюстей. Однако могут возникать незначительные технические и биологические осложнения. Необходимы дальнейшие долгосрочные проспективные данные с первичными результатами, сосредоточенными на показателях успеха.

Введение

Существует несколько вариантов протезирования для лечения полностью беззубых пациентов, таких как традиционные полные зубные протезы, съемные протезы на имплантатах или фиксированные протезы на имплантатах. Мало и др. в 2 пилотных ретроспективных исследованиях представили вариант лечения для реабилитации беззубых челюстей, комбинируя 4 имплантата, 2 прямых медиально и 2 наклонных дистально. Наклонение 2 дистальных имплантатов позволяет максимально использовать существующую кость, устанавливая задние фиксированные зубы с минимальными выступами, даже в областях, где высота кости и близость нерва или синуса не позволяли бы установить осевые имплантаты. Концепция лечения All-on-4 была продемонстрирована как экономически эффективная концепция лечения полностью беззубых челюстей после 10 лет функционирования, сокращая общее время лечения с меньшей заболеваемостью пациентов и более высоким качеством жизни пациентов. Однако эти результаты следует интерпретировать с осторожностью, поскольку в литературе отсутствуют долгосрочные данные о частоте потенциальных технических и биологических осложнений и их последствиях.

Целью данного ретроспективного исследования было оценить биологические и технические осложнения, а также клинические и радиографические результаты полного фиксированного зубного протеза (FDP), установленного на 4 импланта, размещенных в соответствии с протоколом All-on-4. Это исследование следовало рекомендациям STROBE (STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology).

Материалы и методы

В данном ретроспективном исследовании были оценены данные, собранные от 56 последовательных пациентов (31 женщина, 25 мужчин) в возрасте 18 лет и старше (в среднем: 66,2 года). У пациентов было достаточно костной ткани для установки 4 имплантов длиной не менее 10 мм в заживленных или экстракционных участках. Лечение пациентов проводилось с января 2008 года по декабрь 2013 года в соответствии с протоколом All-on-4 (Nobel Biocare, Гётеборг, Швеция). Всего было установлено 224 импланта, и пациенты наблюдались клинически в течение до 7 лет (диапазон: от 1 до 7 лет, в среднем: 39,3 месяца). Исследование проводилось в соответствии с принципами, изложенными в Декларации Хельсинки для биомедицинских исследований с участием людей. Все пациенты были должным образом проинформированы о природе исследования и дали свое письменное согласие. Критерии исключения, оцененные перед установкой имплантов, включали: общие медицинские (Класс III или IV Американского общества анестезиологов) и/или психиатрические противопоказания; беременность или кормление; любые мешающие медикаменты (стероидная или бисфосфонатная терапия); злоупотребление алкоголем или наркотиками; сильное курение (10 сигарет в день); радиационная терапия области головы или шеи в течение последних 5 лет; парафункциональная активность; нелеченый пародонтит; плохая гигиена полости рта и мотивация, определяемая как полный кровотечение при зондировании и индекс налета в полости рта ≥25%; наличие известных аллергических или неблагоприятных реакций на восстановительный материал; и недоступность для регулярных наблюдений.

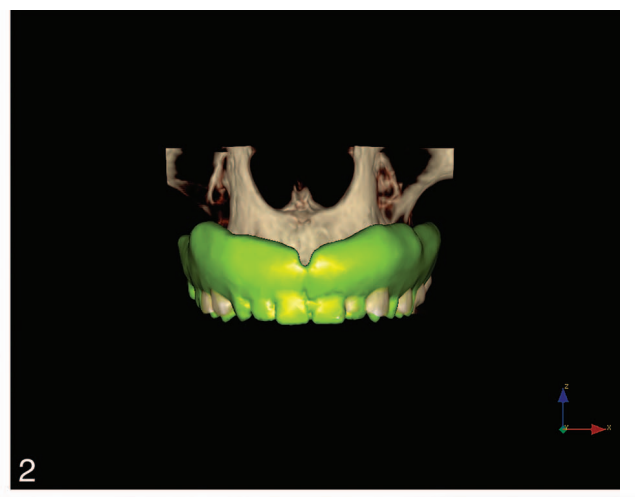

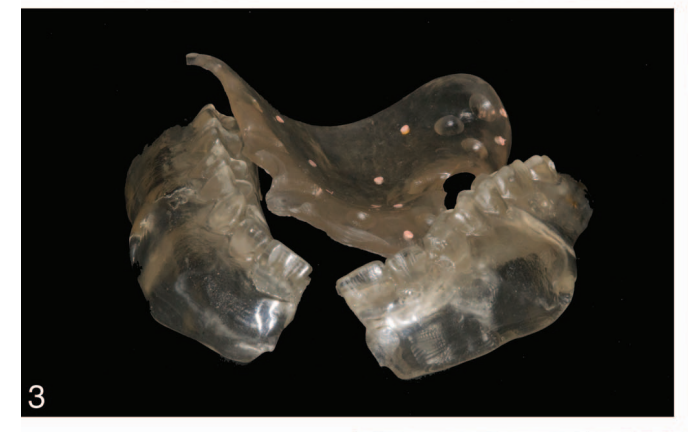

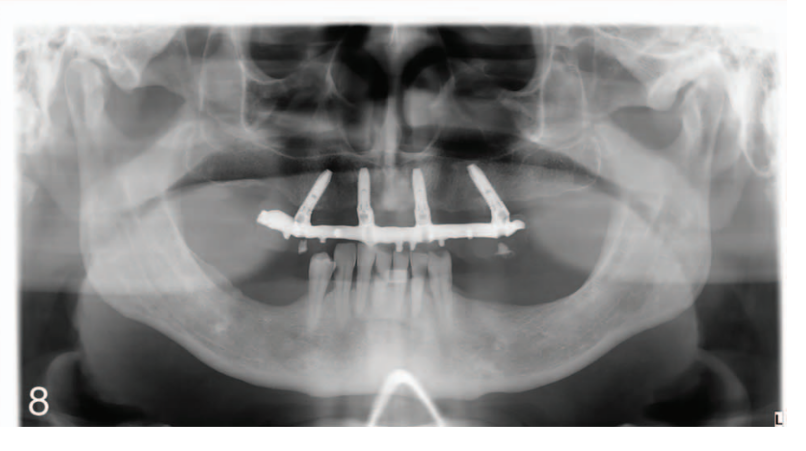

Медицинские истории пациентов были собраны, и были сделаны модели для исследования. Предоперационные фотографии и рентгенограммы (Рисунок 1) были получены для первоначального скрининга и оценки. Пациенты получили профессиональную гигиену полости рта перед операцией и были проинструктированы полоскать рот раствором хлоргексидина 0,2% (1 минута, дважды в день, начиная за два дня до вмешательства). Две грамма амоксициллина и клавулановой кислоты (или клиндамицина, 600 мг, если есть аллергия на пенициллин) были введены профилактически за 1 час до операции и продолжались в течение 6 дней. Местная анестезия была проведена с использованием 4% раствора артикаина с эпинефрином 1:100 000 (Ubistein; 3M Italy SpA, Милан, Италия). Выполнялся безлапароскопический или лапароскопический подход в зависимости от ширины доступной кератинизированной слизистой. Установка имплантатов проводилась с использованием либо компьютерно-ориентированного шаблона (NobelGuide, Nobel Biocare) (28 пациентов, 112 имплантатов, Рисунок 2), либо традиционной свободной хирургии (28 пациентов, 112 имплантатов). Все имплантаты были установлены в соответствии с хирургическими и протезными протоколами, рекомендованными производителем (IFU 73494 Manual 2 / All-on-4 и IFU 71286). В случае немедленно послеэкстракционных имплантатов использовался радиографический направляющий с двумя частями (Рисунок 3). Использовались четыре различных типа имплантатов (92 имплантата NobelReplace Conical Connection, 64 NobelSpeedy Groovy, 8 Brånemark System MKIII Groovy и 60 NobelReplace Tapered Groovy имплантатов). Все имплантаты имели одинаковую умеренно шероховатую, обогащенную фосфатом поверхность из титаново-оксидного покрытия (TiUnite, Nobel Biocare). Последовательность сверления была выбрана в соответствии с инструкциями производителя в зависимости от качества кости, достигая крутящего момента вставки от 35 Нсм до 55 Нсм при установке имплантата (OsseoCare Pro Drill Motor Set, Nobel Biocare). Угловые многоединичные абатменты (178 или 308, Nobel Biocare) были немедленно соединены с дистальными имплантатами, в то время как прямые многоединичные абатменты использовались на передних имплантатах, если это было необходимо. Металлическая усиленная или полностью акриловая, временная реставрация с винтовым креплением без консоли была предварительно изготовлена в случае немедленной нагрузки (40 пациентов, 160 имплантатов, Рисунок 4). На другие имплантаты (64) были подключены заживляющие абатменты (прямые имплантаты) или заживляющие колпачки (дистальные имплантаты). Все пациенты получили устные и письменные рекомендации относительно медикаментов (ибупрофен, 600 мг, вводимый каждые 8 часов в течение 1 дня, и позже при необходимости), поддержания гигиены полости рта и диеты.

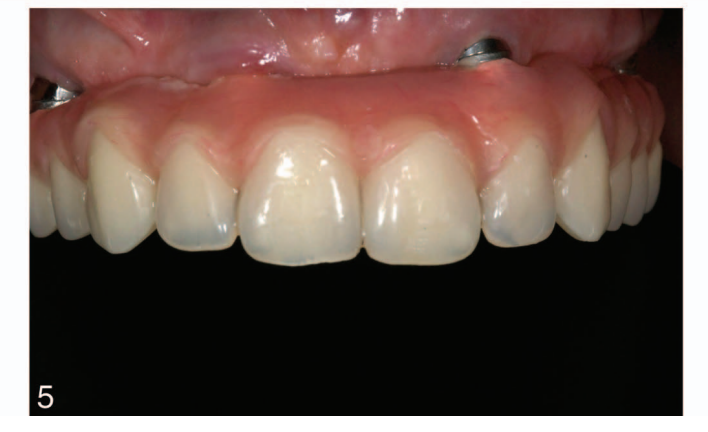

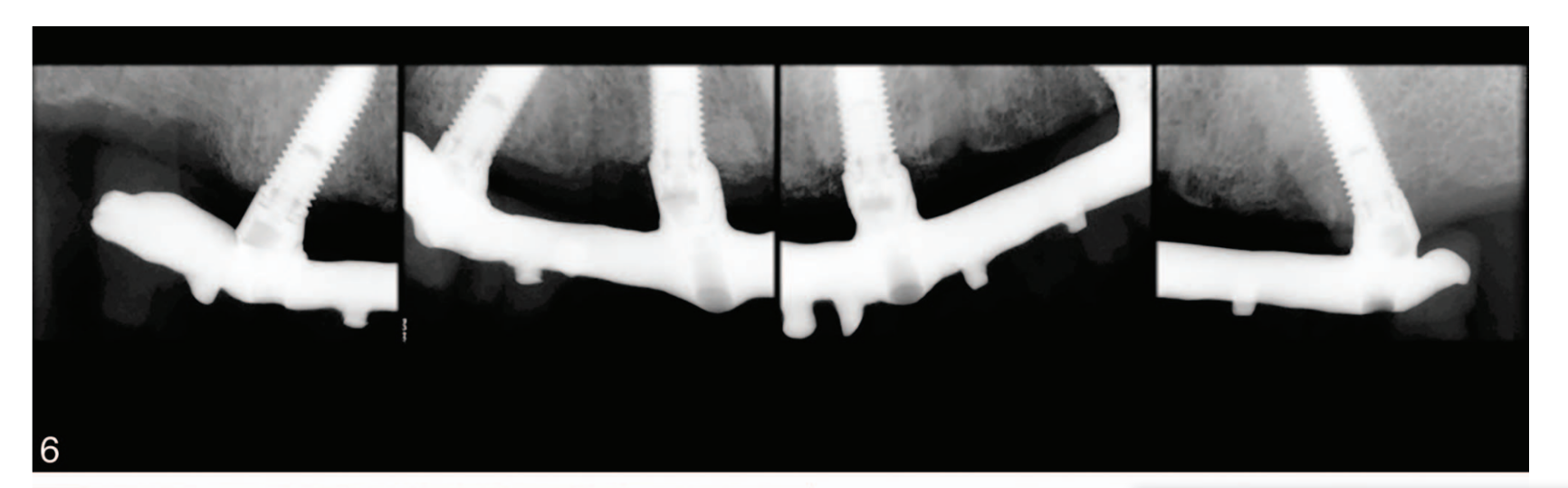

Через 2-6 месяцев была сделана окончательная оттиск на уровне имплантата или абатмента с использованием гипса (Snow White Plaster no. 2, Kerr, Orange, Calif) и материала на основе винилового полисилоксана (Flexitime dynamic putty и Light Flow; Heraeus Kulzer GmbH, Hanau, Germany), согласно ранее описанному протоколу. Окончательные CAD/CAM каркасы из титана или циркония были закреплены либо на уровне имплантата, либо на уровне абатмента в соответствии с инструкциями производителя. В качестве облицовочного материала использовались керамика (n = 18), акрил (n = 4) или композит (n = 34). Окклюзия была скорректирована с избеганием любых преждевременных контактов (Рисунки 5 и 6). В случаях противоположной естественной зубной системы или фиксированного протеза и полного съемного протеза использовалась взаимозащищенная окклюзия с передним направлением или сбалансированная окклюзия соответственно. Визиты для наблюдения были запланированы на 1, 3 и 6 месяцев, а затем ежегодно до 7 лет функционирования (Рисунки 7 и 8). На каждом визите для наблюдения при необходимости проводились окклюзионные коррекции. Пациенты проходили профессиональную чистку каждые 4-6 месяцев. Периапикальные рентгенограммы получались ежегодно.

Основные цели: Выживаемость и успех имплантов и протезов определялись согласно критериям, предложенным Ван Стенберге, с поправками, внесенными Папаспиридаксом в 2012 году.

Вторичные цели:

- Все технические (перелом каркаса или облицовочного материала, ослабление винта и т.д.) и/или биологические (боль, отек или гной) осложнения были зафиксированы.

- Расстояние от самого коронального края воротника импланта до самой корональной точки контакта кости с имплантом принималось за уровень маргинальной кости (MBL) и оценивалось на интраоральных цифровых рентгенограммах, сделанных с использованием параллельной техники с держателем для пленки (Rinn XCP, Dentsply, Elgin, Ill) при установке импланта (базовый уровень), а затем ежегодно в течение 7 лет. Рентгенограммы принимались или отклонялись для оценки в зависимости от четкости резьбы импланта. Программное обеспечение калибровалось для каждого отдельного изображения с использованием известного расстояния шага резьбы импланта. Измерения уровня костного гребня мезиально и дистально рядом с каждым имплантом проводились с точностью до 0,1 мм.

Независимый и полностью слепой стоматолог (LC) оценил выживаемость и успех имплантатов и протезов. Осложнения оценивались и лечились лечащими врачами (MT и SMM), которые не были слепыми. Уровень потери маргинальной кости (MBL) оценивался независимым радиологом, не участвующим в исследовании.

Статистический анализ

Для числовых параметров был проведен описательный анализ с использованием средних значений ± стандартные отклонения (95% ДИ). Кумулятивные показатели выживаемости и успеха имплантатов были представлены с имплантатом в качестве статистической единицы. Показатели успеха и выживаемости протезов, а также осложнения и MBL были представлены с пациентом в качестве статистической единицы анализа. Показатели выживаемости и успеха имплантатов и протезов были рассчитаны с использованием актуарного анализа таблицы жизни. Были созданы две подгруппы (немедленная и обычная нагрузка, а также постэкстракционные имплантаты и имплантаты, установленные в заживленные участки). Различия в долях пациентов с неудачами имплантатов, неудачами протезов и осложнениями (дихотомические результаты) сравнивались с использованием точного теста Фишера. Потеря маргинальной кости между подгруппами сравнивалась с использованием теста Манна-Уитни. Все статистические сравнения проводились на уровне значимости 0,05.

Результаты

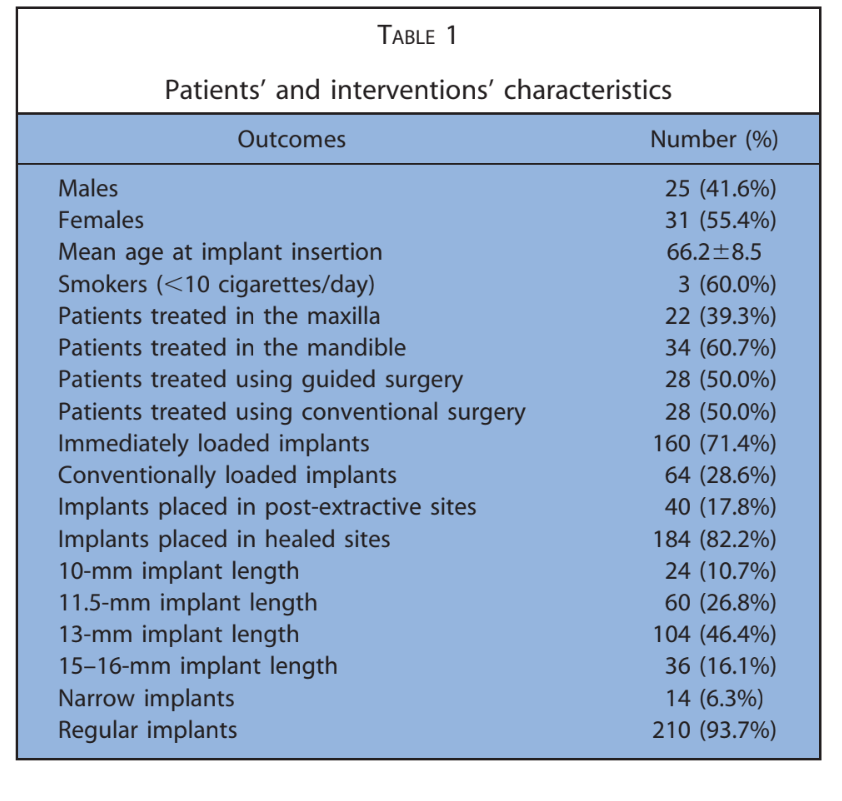

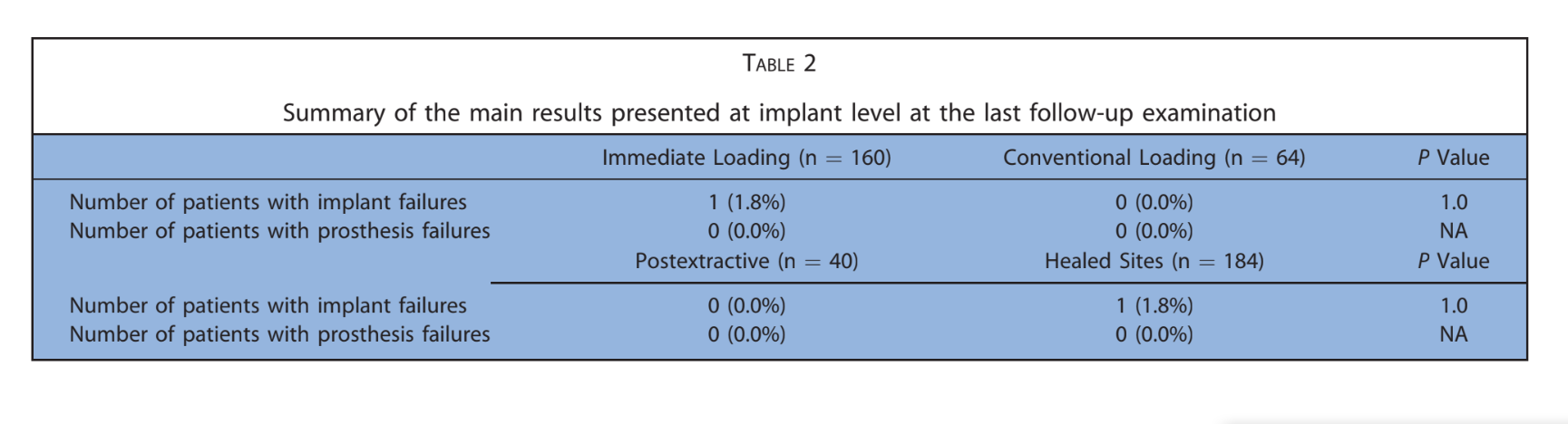

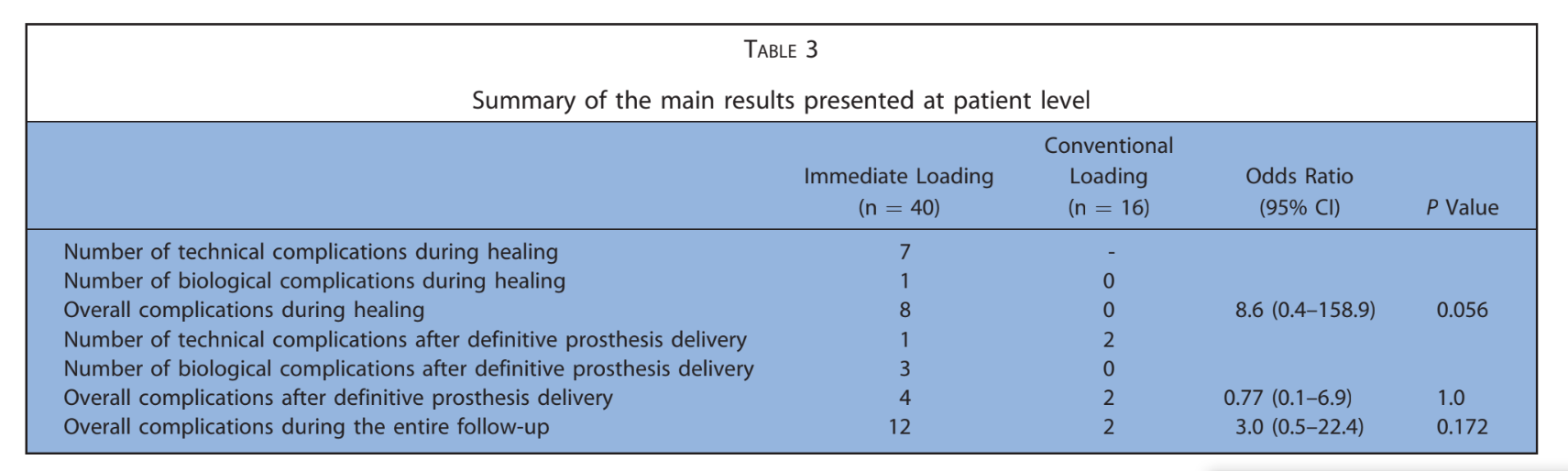

Основные характеристики пациентов представлены в таблице 1. Один из 224 имплантатов (0,4%) потерпел неудачу у курящего пациента до доставки окончательного протеза. Были зафиксированы инфекционная этиология с болью, отеком и гнойными выделениями. Имплантат (дистальные имплантаты в позиции 16) был удален через 2 месяца после установки, и его заменили через 3 месяца. Временный протез был укорочен до правого клыка. Ни один окончательный протез не потерпел неудачу (таблица 2). Четырнадцать пациентов испытали по 1 технической или биологической осложнению, что привело к 10 техническим и 4 биологическим осложнениям, зарегистрированным за весь период наблюдения. Общий процент успеха имплантатов и протезов составил 98,2% и 82,1% соответственно. Все осложнения были признаны незначительными и успешно решены следующим образом. У трех протезных винтов ослабли соединения в временных реставрациях 3 пациентов. Они были решены путем повторного затягивания винтов и стабилизации окклюзии. Произошло четыре перелома полностью акриловых временных протезов.

Временный протез был отрегулирован в кресле, и окклюзия была стабилизирована. Первая биологическая осложнение было зафиксировано через 6 недель после установки имплантата у 80-летней женщины с контролируемым диабетом, вокруг нижнечелюстного, дистального, немедленно загруженного имплантата, установленного в заживленном участке с использованием направленной хирургии. Пациентка сообщила о боли и отеке без гнойных выделений. Временный абатмент был заменен на заживляющий абатмент. Временный протез был укорочен до правого клыка, и имплантат оставили заживать на 4 месяца. Остальные 3 биологических осложнения произошли после доставки окончательного протеза и были классифицированы как периимплантит, состоящий в среднем из мезио-дистального периимплантного костного потери 3.3, 3.1 и 2.8 мм, зафиксированных через 3, 5 и 3 года соответственно. Пациенты получили нехирургическую терапию, состоящую из механической деконтаминации с использованием абразивного устройства на основе глицина и местного применения антимикробных средств, за которыми следовали инструкции по гигиене полости рта и мотивация.

После лечения кость перестала рассасываться, а мягкие ткани остались стабильными. Перелом композитного или керамического облицовочного материала окончательной несъемной конструкции на имплантатах произошел у 3 пациентов на 2-, 4- и 6-летних контрольных обследованиях, вероятно, из-за случайных парафункциональных привычек. Эти ситуации были решены в кресле стоматолога, стабилизировав окклюзию. Статистические сравнения представлены в таблице 3.

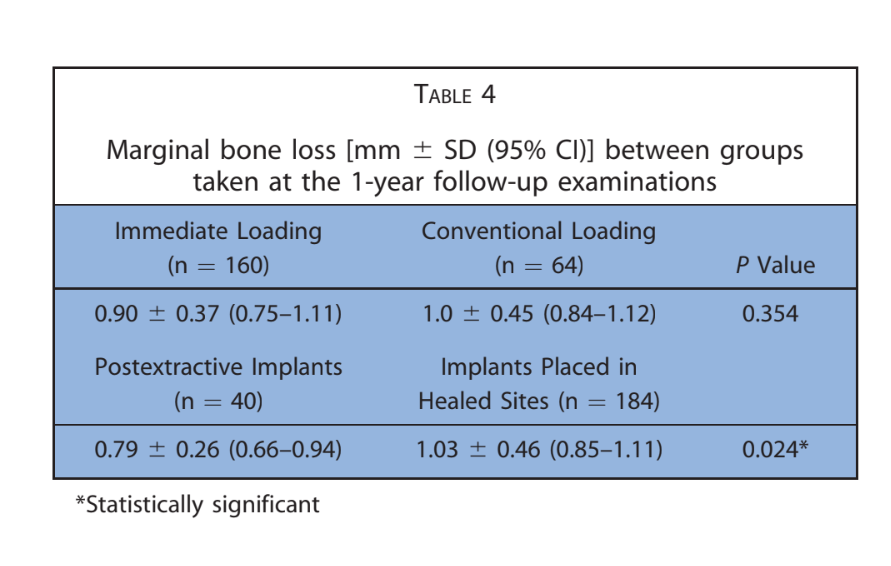

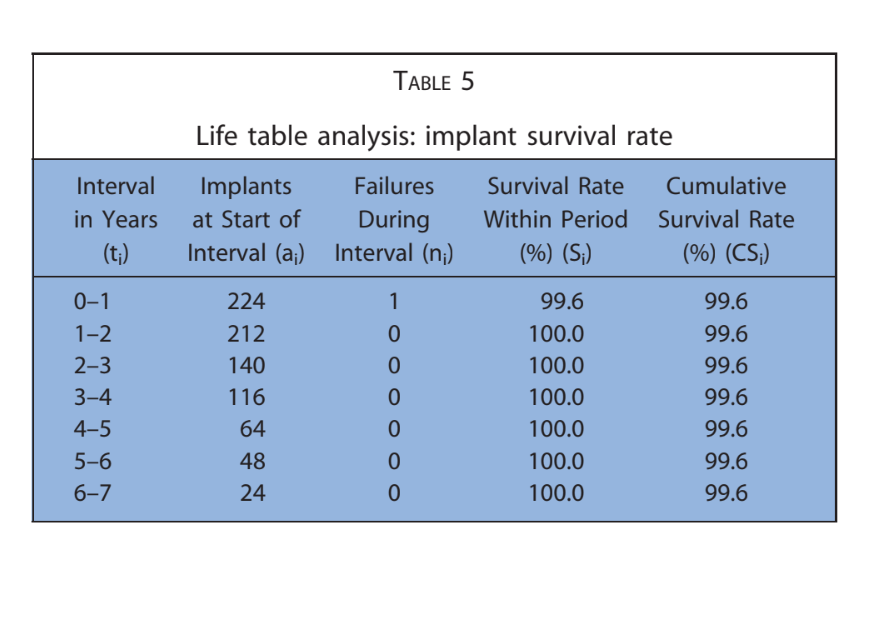

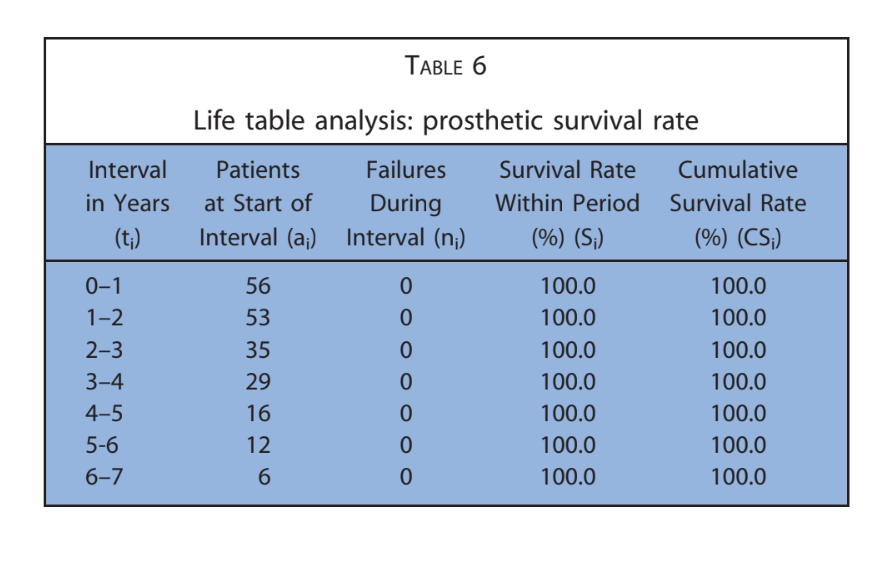

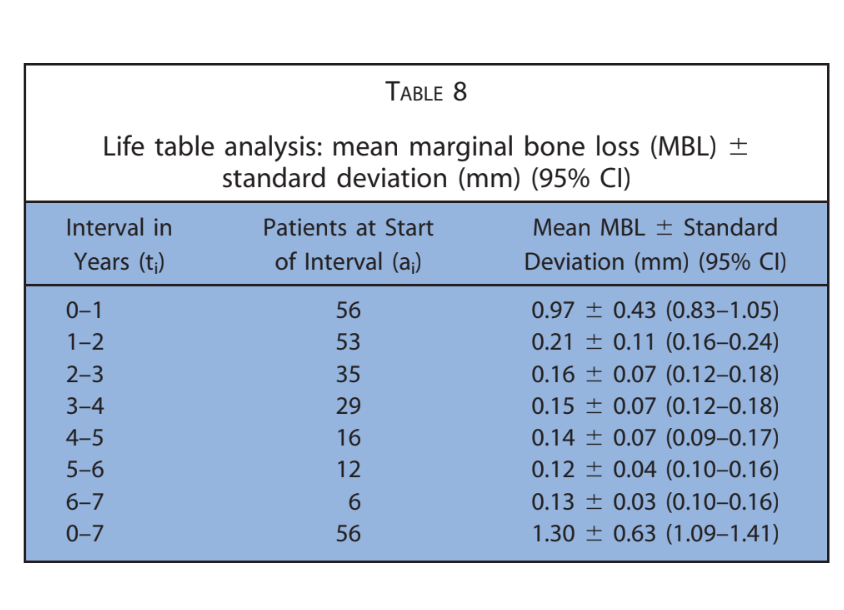

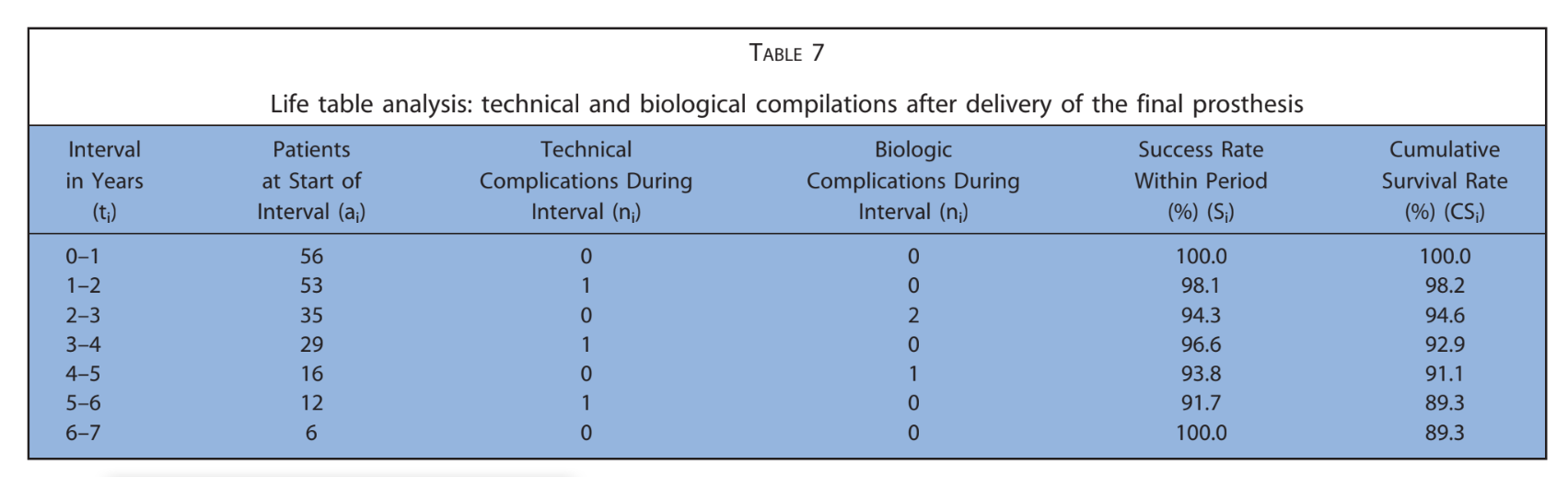

После первоначальной средней потери краевой кости в 0.97 6 0.43 мм все имплантаты показали среднюю потерю 0.15 ± 0 .07 мм в год. На последнем контрольном осмотре средняя потеря краевой кости составила 1.30 ± 0.63 мм (Таблица 4). Все данные были проанализированы в течение всего периода наблюдения с использованием анализа таблицы жизни (Таблицы 5–8).

Обсуждение

Настоящее ретроспективное исследование было разработано для оценки 7-летних биологических и технических осложнений, а также радиографических результатов полных съемных протезов на имплантатах, установленных на 4 импланта в соответствии с протоколом All-on-4. Основными ограничениями были ретроспективный характер исследования и отсутствие контрольной группы. Тем не менее, данные от 56 пациентов с 224 имплантатами, наблюдаемыми до 7 лет функционирования, могут позволить сделать некоторые предварительные и обобщаемые выводы. Процент выживаемости имплантатов (99,2%) и протезов (100%), а также средняя потеря костной ткани в 1,52 ± 0,41 мм, зафиксированная на последних контрольных обследованиях, соответствуют другим исследованиям, посвященным той же теме. Постэкстракционные имплантаты показали меньшую потерю краевой кости в течение первого года функционирования по сравнению с имплантатами, установленными в заживленные участки (средняя разница 0,23 ± 0,20 мм). Возможным объяснением этих результатов может быть защитный эффект техники сохранения лунки.

Баббуш и др. ретроспективно исследовали 165 пациентов, леченных по протоколу All-on-4. Кумулятивная выживаемость имплантатов составила 99,6% (99,3% в верхней челюсти и 100% в нижней челюсти) в течение до 29 месяцев нагрузки. Выживаемость окончательных протезов составила 100%. Недавно тот же автор ретроспективно проанализировал результаты, ориентированные на пациента, включая стоимость лечения, продолжительность лечения и комфорт, обеспечиваемый временными протезами у пациентов, леченных по протоколу All-on-4, сравнивая результаты с полными мостовидными протезами, поддерживаемыми естественными зубами или имплантатами, и имплант-supported overdentures. Стоимость, продолжительность лечения и комфорт, обеспечиваемый временными протезами, значительно благоприятствовали модальности лечения All-on-4.

Малò и др. ретроспективно сообщили о кумулятивных показателях успеха, связанных с пациентами, составивших 93,8% в течение до 10 лет наблюдения в нижней челюсти. Выживаемость протезов составила 99,2%. В верхней челюсти была зафиксирована 5-летняя выживаемость на уровне 93%. Выживаемость протезов составила 100%. Средняя потеря краевой кости составила 1,52 ± 0,3 мм через 3 года.

Недавний систематический обзор Патцельта и др., в который вошло 4804 импланта, продемонстрировал средний кумулятивный уровень выживаемости имплантов и протезов через 3 года составил 99,0 ± 1,0% и 99,9 ± 0,3% соответственно. Средняя потеря костной ткани через 3 года составила 1,3 ± 0,4 мм.

В настоящем исследовании у 14 пациентов (25%) были зафиксированы 14 осложнений (10 технических и 4 биологических) за весь период наблюдения. Тем не менее, этот результат не отличался от тех, которые обычно встречаются при оральной реабилитации, в которой импланты используются в качестве опоры для фиксированного протеза (33,6% на 5 лет). Восемь (57,1%) осложнений были зарегистрированы во время заживления у пациентов, носивших временные реставрации (например, все сломанные временные протезы были полностью акриловыми). После установки окончательных реставраций у 6 пациентов (10,7%) были зафиксированы 3 технических и 3 биологических осложнения. Три биологических осложнения, по-видимому, можно отнести исключительно к накоплению налета у пациентов с «предрасположенностью хозяина». Для последних может быть целесообразно использование временной реставрации с металлическим усилением во время заживления, и пациенты должны быть включены в хорошо структурированную программу гигиенического и окклюзионного ухода после лечения.

Заключение

Концепция All-on-4 может быть ценным методом лечения для полностью беззубых челюстей. Она может сократить общее время лечения и восстановить адекватную функцию экономически эффективным способом. Однако могут возникнуть технические и биологические осложнения. Необходимы дальнейшие долгосрочные проспективные данные.

Марко Талларико, Луиджи Канулло, Милена Пизано, Давид Пеньярроча-Ольтра, Мигель Пеньярроча-Диагу, Сильвио Марио Мелони

Ссылки

- Malò P, Rangert B, Nobre M. Концепция немедленной функции All-on-4 с имплантатами системы Brånemark для полностью беззубых верхних челюстей: 1-летнее ретроспективное клиническое исследование. Clin Implant Dent Relat Res. 2005;7:S88–S94.

- Malò P, Rangert B, Nobre M. Концепция немедленной функции «All-on-Four» с имплантатами системы Brånemark для полностью беззубых нижних челюстей: ретроспективное клиническое исследование. Clin Implant Dent Relat Res. 2003; 5:2–9.

- Malò P, de Araújo Nobre M, Lopes A, Moss SM, Molina GJ. Долгосрочное исследование выживаемости имплантатов All-on-4 в нижней челюсти с наблюдением до 10 лет. J Am Dental Assoc. 2011;142:310–320.

- Malò P, de Araújo Nobre M, Lopes A, Francischone C, Rigolizzo M. Концепция немедленной функции «All-on-4» для полностью беззубых верхних челюстей: клинический отчет о среднесрочных (3 года) и долгосрочных (5 лет) результатах. Clin Implant Dent Relat Res. 2012;14:e139–e150.

- Patzelt SBM, Bahat O, Reynolds MA, Strub JR. Концепция all-on-four: систематический обзор. Clin Implant Dent Relat Res. 2014;16: 836–855.

- Polizzi G, Cantoni T. Пятилетнее наблюдение за немедленными фиксированными реставрациями верхних имплантатов, установленных как в свежих экстракционных, так и в заживших участках с использованием системы NobelGuide. Clin Implant Dent Relat Res. 2013; 17:221–233.

- Pozzi A, Tallarico M, Mangani F, Barlattani A. Разные техники снятия слепков для беззубых пациентов, леченных с помощью CAD/CAM полных протезов: рандомизированное контролируемое исследование с данными через 3 года после нагрузки. Eur J Oral Implantol. 2013;6:325–340.

- Van Steenberghe D. Результаты и их измерение в клинических испытаниях эндоссальных оральных имплантатов. Ann Periodontol. 1997;2:291–298.

- Papaspyridakos P, Chen CJ, Singh M, Weber HP, Gallucci GO. Критерии успеха в имплантологии: систематический обзор. J Dent Res. 2012;91: 242–248.

- Orgeas GV, Clementini M, De Risi V, de Sanctis M. Хирургические техники для сохранения альвеолярных лунок: систематический обзор. Int J Oral Maxillofac Implants. 2013;28:1049–1061.

- Babbush CA, Kutsko GT, Brokloff J. Концепция немедленной функции all-on-four с имплантатами NobelActive: ретроспективное исследование. J Oral Implantol. 2011;37:431–445.

- Babbush CA, Kanawati A, Kotsakis GA, Hinrichs JE. Анализ результатов, связанных с пациентами и финансами, традиционной полной реабилитации и концепции All-on-4: когортное исследование. Implant Dent. 2014;23:218–224.

- Pjetursson BE, Thoma D, Jung RE, Zwahlen M, Zembic A. Систематический обзор выживаемости и частоты осложнений фиксированных зубных протезов на имплантатах (FDP) после среднего наблюдения не менее 5 лет. Clin Oral Implants Res. 2012;23:22–38.

- Canullo L, Iannello G, Götz W. Влияние индивидуальных костных паттернов на потерю костной ткани вокруг имплантатов: предварительный отчет из 3-летнего рандомизированного клинического и гистологического испытания у пациентов, леченных имплантатами с восстановлением с помощью абатментов одинакового диаметра или концепции смены платформы. Int J Oral Maxillofac Implants. 2011;26:618–630.

- Heitz-Mayfield LJ, Lang NP. Сравнительная биология хронического и агрессивного пародонтита и периимплантита. Periodontol 2000. 2010;53:167– 181.