Мультицентровый ретроспективный анализ имплантированных наддентальных протезов с различными конструкциями и системами крепления: результаты наблюдения от 1 до 17 лет

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация

Цель: Проанализировать показатели выживаемости имплантов и протезов, осложнения, удовлетворенность пациентов и биологические параметры пациентов, реабилитированных с помощью имплантируемых съемных протезов (ИСП) на связанных и несвязанных имплантах и различных системах крепления, в течение одного до 17 лет.

Методы: Это ретроспективное исследование оценивало данные, собранные от пациентов, реабилитированных с помощью имплантируемых съемных протезов в период с января 2001 года по декабрь 2016 года в девяти различных центрах. Показатели результатов включали показатели успеха имплантов и протезов, механические осложнения, потерю краевой кости (ПКК), профиль влияния на здоровье полости рта (ПИЗПР), кровотечение при зондировании и индекс налета.

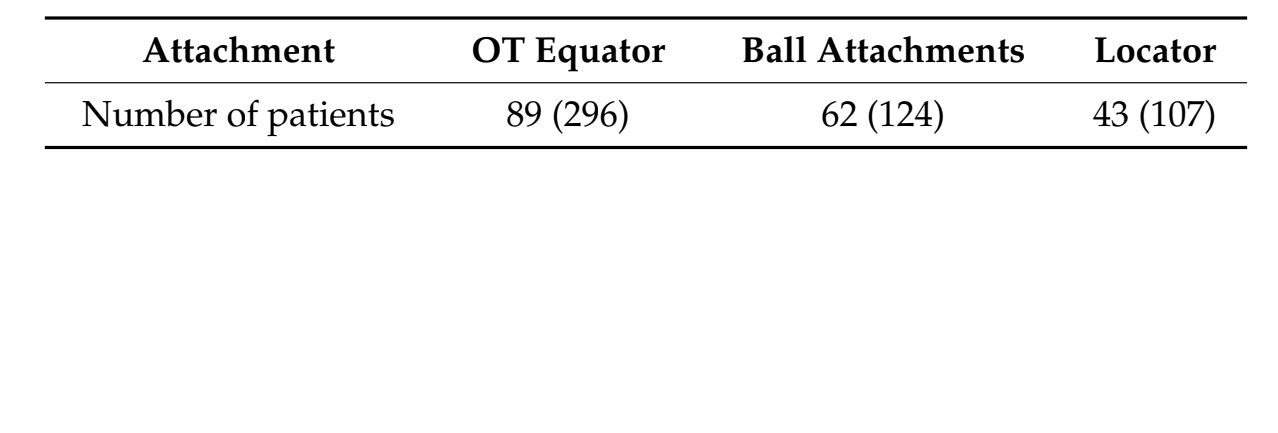

Результаты: Всего было установлено 581 имплант у 194 пациентов. Пациенты наблюдались в среднем в течение 60,6 месяцев (в диапазоне от 6 до 206). Девяносто девять пациентов получили 296 креплений низкого профиля (OT Equator), 62 пациента получили 124 шариковых крепления, а 43 пациента получили 107 креплений Locator. У восьмидесяти трех пациентов импланты были связаны с помощью компьютерного проектирования/компьютерного производства (CAD/CAM) или отливного бруса. На последнем контроле 10 имплантов потерпели неудачу у восьми пациентов. Статистическая значимость была обнаружена для неудачных протезов (P = 0.0723) и осложнений (P = 0.0165), с лучшими значениями для связанных имплантов. Не было найдено статистически значимых различий в пропорции неудач имплантов и протезов (P > 0.05). На пятилетнем контроле пропорция осложнений (P = 0.0289) и неудачных протезов (P = 0.0069) была статистически выше для ИСП на креплениях Locator. Различий в ПКК на одном- и двухлетнем контроле между различными системами крепления не было найдено (P > 0.05). Статистически значительное улучшение во всех категориях ПИЗПР было зарегистрировано у всех пациентов после одного года функционирования. Заключения: Имплантируемый съемный протез показал высокие показатели выживаемости имплантов и протезов, низкие осложнения, высокую удовлетворенность пациентов и хорошие биологические параметры в долгосрочном наблюдении. Связывание имплантов может снизить количество механических осложнений. Крепления Locator показали большее количество осложнений. Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих предварительных результатов.

Введение

Эдентулизм может быть связан с значительными функциональными нарушениями, а также неблагоприятными эстетическими и психологическими изменениями у пациентов. Проблемы, связанные с эдентулизмом, включают ограничения в диете и сниженные возможности есть определенные продукты, нарушения речи, потерю поддержки для лицевой мускулатуры и уменьшение вертикального размера. Более того, эдентулизм был определен Всемирной организацией здравоохранения как физический недостаток.

На протяжении десятилетий полные съемные протезы были традиционным решением для лечения эдентулизма. Однако традиционный полный протез (ТПП) может восстановить жевательную функцию только частично. Более того, полный эдентулизм имеет неизбежный прогрессирующий и необратимый процесс потери базальной кости; что приводит к увеличению трудностей для пациента с протезом, особенно в отношении нижней челюсти. Проблемы, связанные с увеличением потери базальной кости, включают меньшуюRetention и стабильность, увеличенную гиперплазию и язвы подлежащей слизистой оболочки, повышенную потерю функции из-за болезненности и боли, нарушенное психосоциальное функционирование и увеличенный риск удушья. Чтобы преодолеть эти проблемы, когда фиксированный имплантируемый протез не показан (например, чрезмерная межчелюстная разница, финансовые проблемы и т. д.), использование имплантируемых съемных протезов (ИСП) показало свою успешность в реабилитации пациентов с эдентулизмом, с высокой степенью успеха имплантов. Более того, стабильность протезов, жевательная функция и удовлетворенность пациентов значительно увеличились по сравнению с ТПП. Согласно глоссарию протезной терминологии, съемный протез - это любой съемный стоматологический протез, который покрывает и опирается на один или несколько оставшихся естественных зубов, корни естественных зубов и/или зубные импланты. Имплантируемый съемный протез может быть удерживаемым имплантом или поддерживаемым имплантом.

Имплант-сохраненная съемная протез передает жевательные силы на зубные имплантаты и на подлежащую кость (и альвеолярную слизистую). Цель зубных имплантатов - избежать бокового и вертикального смещения полного протеза. Имплант-опорный съемный протез передает все жевательные силы на зубные имплантаты, и, как следствие, на альвеолярную и базальную кость, как фиксированное решение. Этот тип протеза предлагает преимущества полной поддержки имплантами для повышения комфорта, но удаляется пациентом для поддержания надлежащей гигиены полости рта. Идеально, имплант-опорный протез, передающий большую нагрузку на имплантаты, требует увеличенного количества зубных имплантатов для успешного результата по сравнению с имплант-сохраненным протезом. Однако биомеханика не является единственным критерием в планировании лечения беззубого пациента. Другие факторы, такие как эстетика, речь, стоимость, легкость обслуживания и ожидания пациента, играют важную роль в планировании лечения.

На протяжении многих лет съемные протезы на имплантатах все больше принимаются как альтернатива традиционным протезам для оральной реабилитации беззубых пациентов; следовательно, типы креплений имплантатов и методы их применения были разнообразно разработаны. Системы крепления для съемных протезов на зубных имплантатах можно классифицировать на самостоящие и барные. Самостоящие крепления, такие как шариковые крепления, магнитные крепления и Locator, имеют такие преимущества, как легкость в поддержании гигиены полости рта и возможность использования в узком межчелюстном пространстве. С другой стороны, могут возникнуть ограничения в требовании параллельного размещения имплантатов, а стабильность съемных протезов на имплантатах ниже, чем у барных.

Несмотря на несколько преимуществ съемных протезов на имплантатах, могут возникать биологические (например, неоссиоинтеграция, мукозит с или без воспалительной гиперплазии, периимплантит) и биомеханические осложнения (например, перелом бара, перелом или отсоединение зажимного крепления, перелом протеза или его частей) во время функционирования. Научные данные из обзоров литературы показывают более высокую частоту протетических осложнений, особенно для съемных протезов на имплантатах верхней челюсти или поддерживаемых имплантатами. С другой стороны, краткосрочные независимые исследования показали более низкий уровень осложнений как для съемных протезов на имплантатах, так и для поддерживаемых имплантатами. Более того, в большинстве этих исследований сообщенные осложнения были незначительными техническими проблемами, которые решались на месте. В то время как общая частота биологических осложнений, таких как периимплантит, остается ниже благодаря высокому уровню поддержания гигиены с помощью съемного протеза по сравнению с фиксированными решениями. Эти данные обнадеживают по сравнению с биологическими и техническими осложнениями, сообщенными о фиксированных решениях.

Недавно были разработаны титановая шина с компьютерным проектированием/компьютерным производством (CAD/CAM), чтобы полностью стабилизировать имплант-надпротез (“над-имплант”) как для нижней челюсти, так и для верхней, показывая высокое качество жизни, связанное с оральным здоровьем, и низкую частоту осложнений.

Целью этого ретроспективного исследования является отчет о выживаемости имплантатов и протезов, механических осложнениях, удовлетворенности пациентов и биологических параметрах пациентов, реабилитированных с помощью удерживаемых или поддерживаемых имплантами надпротезов (IOD) на несоединенных или соединенных имплантах и различных системах крепления, в течение среднего периода в пять лет (от 1 до 17 лет).

Материалы и методы

Был проведен ретроспективный обзор существующих данных, документов, рентгенограмм и цифровых файлов в каждом центре для оценки данных, собранных от полностью или частично беззубых пациентов в возрасте 18 лет и старше, реабилитированных с помощью IOD на 1-6 имплантах в период с января 2001 года по декабрь 2016 года. Анализ данных был разработан с целью сохранения анонимности пациентов. Девять опытных клиницистов выполнили все хирургические и протезные процедуры в девяти частных практиках в Италии. Восстановления были выполнены различными зубными техниками в Италии. Это исследование было проведено в соответствии с принципами, изложенными в Хельсинкской декларации 1975 года для биомедицинских исследований с участием людей, с поправками 2000 года. Пациенты дали свое письменное информированное согласие на все хирургические и протезные процедуры.

В этом исследовании были рассмотрены все потенциальные места для имплантации. Критерии включения: любые полностью или частично беззубые пациенты, которые получили имплант, удерживаемый или поддерживаемый одним до шести имплантов, с как минимум 6 месяцами наблюдения после нагрузки. Критерии исключения: общие медицинские противопоказания к оральной хирургии (класс III или выше по классификации Американского общества анестезиологов, ASA), облучение в области головы и шеи менее чем за год до установки импланта, психические проблемы, злоупотребление алкоголем или наркотиками.

Все пациенты получили предоперационные фотографии, либо периапикальные рентгенограммы, либо панорамные рентгеновские снимки, и модели для первоначального скрининга и оценки. Перед установкой импланта все пациенты получили однократную дозу антибиотика (2 г амоксициллина или 600 мг клиндамицина или 500 мг азитромицина в случае аллергии на пенициллин). Пациентам было установлено от 1 до 6 имплантов в соответствии с протоколом сверления, рекомендованным производителем. Безразрезной подход был запланирован в случае постэкстракционных имплантов или на заживленном участке, в зависимости от ширины доступной кератинизации слизистой. В случаях регенерации кости импланты устанавливались через шесть-девять месяцев. В случае немедленных постэкстракционных имплантов остаточные зубы удалялись как можно менее травматично. Установка импланта затем планировалась вдоль язычной стенки лунки, примерно на 1,5 мм ниже бугристого альвеолярного гребня. Остаточная лунка была пересажена частицами гетерологичной кости. Протоколы нагрузки варьировались в зависимости от стабильности импланта. Протокол несубмерзшей нагрузки или немедленная нагрузка (в течение 48 часов после установки импланта) проводились в случае, если крутящий момент установки импланта составлял не менее 35 Нсм. После установки импланта все пациенты получили устные и письменные рекомендации по медикаментам, поддержанию гигиены полости рта и диете. Послеоперационная антибиотикотерапия (1 г амоксициллина или 300 мг клиндамицина или 500 мг азитромицина) проводилась через 6 и 18 часов после вмешательства. Обезболивающие (500 мг парацетамола плюс 30 мг кодеина, или 600 мг ибупрофена или 100 мг нимесулида) назначались по мере необходимости. Окончательные реставрации были выполнены через два-семь месяцев после установки импланта.

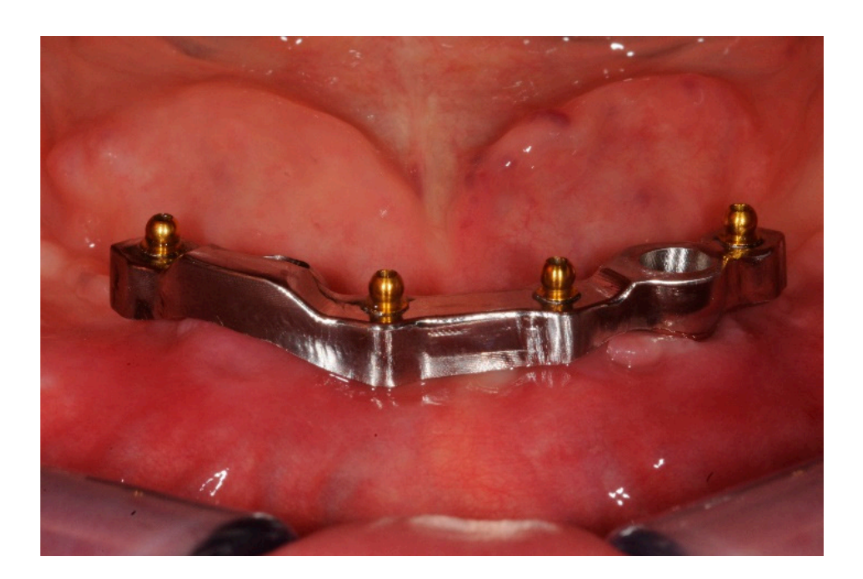

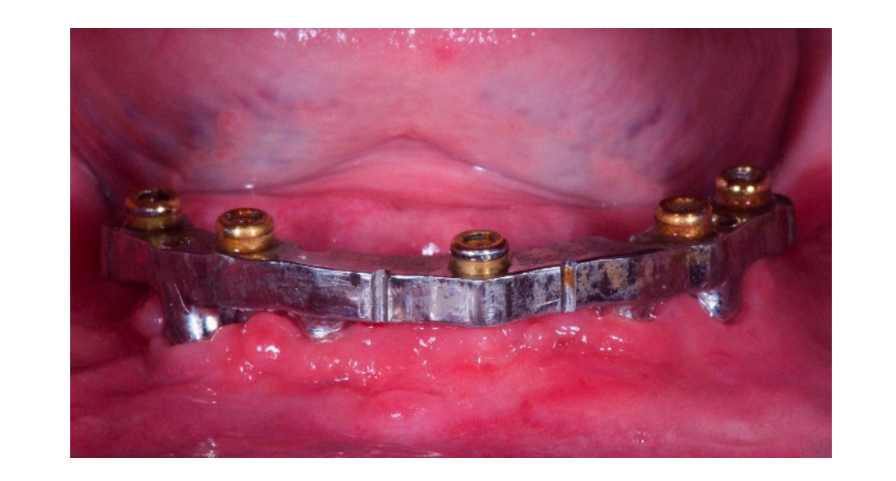

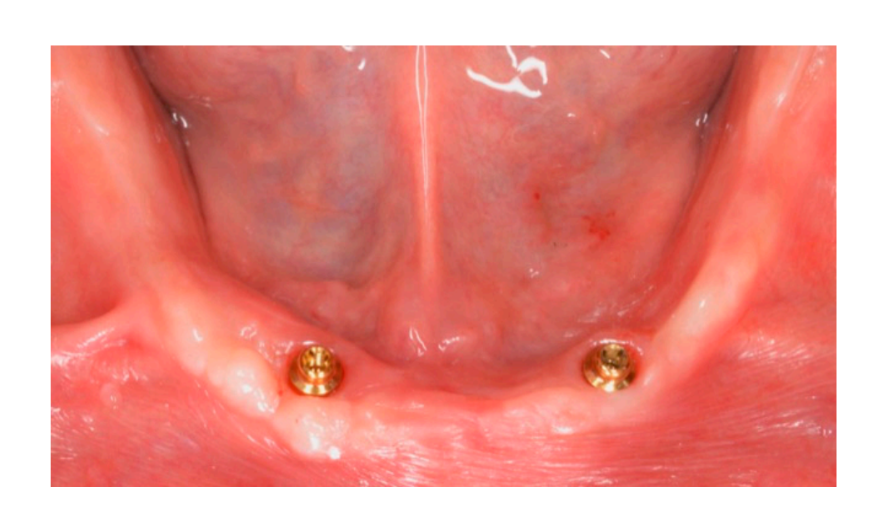

Пациенты были реабилитированы с помощью как имплантированных, так и поддерживаемых протезов. В случае имплантированных протезов использовались существующие или новые полные съемные протезы, следуя стандартным методикам. Имплантированные протезы были установлены на 1 до 5 несоединенных имплантах. Использовались следующие системы крепления: крепления Equator (OT Equator, Rhein83, Болонья, Италия), шариковые крепления (OT Cap, Rhein83) или крепления Locator (Zest Dental Solutions, Карлсбад, Калифорния, США) (Рисунки 1–4). Rhein83 OT Equator - это крепления для имплантированных протезов с низким профилем, которые можно отливать и устанавливать непосредственно, с низким вертикальным профилем 2,1 мм и диаметром 4,4 мм. Эта система предлагает множество решений для планирования лечения протезами, когда необходимо учитывать ограничения по вертикальному пространству.

Все системы креплений были интегрированы на месте в поверхность протеза. Все протезы были спроектированы или переработаны (если использовались существующие протезы) для получения оптимальной поддержки слизистой. Большинство протезов были усилены литой кобальт-хромовой рамкой. Зубы протеза были установлены с лингвализированным прикусом.

В случае съемных протезов на имплантатах использовалось от трех до шести имплантатов. Для изготовления имплантатной балки и металлической составляющей использовалась либо традиционная техника плавления, либо новейшие технологии CAD/CAM в соответствии с ранее опубликованным протоколом. Стандартизированные лабораторные процедуры выполнялись различными зубными техниками в соответствии с ранее опубликованным протоколом. Окклюзия была разработана для обеспечения взаимозащищенной артикуляции и отрегулирована, чтобы избежать преждевременных контактов. Контрольные визиты были запланированы через один и шесть месяцев после доставки протезов, а затем ежегодно. На каждом контрольном визите при необходимости проводилась окклюзионная коррекция, а перiapical рентгенограммы с держателем пленки (Rinn XCP, Dentsply Intl) делались ежегодно. Участникам были даны инструкции по ежедневным гигиеническим процедурам, и они проходили профессиональную чистку у зубного гигиениста каждые четыре-шесть месяцев.

Показатели результатов

Имплантат классифицировался как успешный, когда выполнялись следующие критерии: он не вызывал боли или гнойного отделяемого, не проявлял подвижности, не показывал признаков радиолусценции на рентгенограммах, не демонстрировал потерю костной ткани вокруг имплантата >1.5 мм (в первый год), а затем >0.2 мм (ежегодно). Имплантат классифицировался как выживший, когда он оставался в челюсти и был стабильным после удаления протеза. Полный имплантируемый или поддерживаемый фиксированный зубной протез (FDP) определялся как успешный, когда зубной протез оставался функциональным, и эстетическая оценка была удовлетворительной. Биологические (боль, отек или гнойное отделяемое) и/или технические осложнения (перелом каркаса и/или облицовочного материала, ослабление винта или перелом винта и/или имплантата) фиксировались.

Потеря краевой кости (MBL) оценивалась ежегодно на интраоральных цифровых рентгенограммах, сделанных с использованием параллельной техники с помощью держателя для пленки (Rinn XCP, Dentsply Intl). Все читаемые рентгенограммы отображались в программе анализа изображений (DFW2.8 для Windows; Soredex), которая была откалибрована для каждого изображения с использованием известного шага двух последовательных витков имплантата. Рентгенограммы принимались или отклонялись для оценки на основе четкости витков имплантата. Изменения уровня кости мезиально и дистально рассчитывались с точностью до 0.01 мм. Пациент использовался в качестве статистической единицы анализа.

Качество жизни оценивалось с помощью опросника Профиль влияния стоматологического здоровья (OHIP-21), который заполнили участники. Опросник состоит из семи подсистем (функциональные ограничения, физическая боль, психологический дискомфорт, физическая инвалидность, психологическая инвалидность, социальная инвалидность и handicap), каждая из которых содержит от двух до четырех вопросов. Участники выбирали один из пяти возможных ответов на каждый вопрос: никогда, почти никогда, иногда, довольно часто и очень часто. Вопросы оценивались по пятибалльной порядковой шкале от 1 (никогда) до 5 (очень часто). Более низкие общие баллы OHIP указывают на улучшение качества жизни, связанного со стоматологическим здоровьем (OHRQoL). Опросник проводился до лечения, а затем ежегодно.

Параметры мягких тканей вокруг интерфейсов имплантата/абатмента оценивались ежегодно с помощью пластикового пародонтального зонда (Plast-o-Probe; Dentsply Maillefer). Индекс кровоточивости (BI) оценивался в 4 точках вокруг каждого имплантата согласно индексу Момбелли, а индекс налета (PI) оценивался для каждого имплантата по тому же автору.

Данные пациентов были собраны в электронной таблице (Numbers версия 3.6.1 для Mac OS X 10.11.4). Биостатистик с опытом работы в стоматологии проанализировал данные с использованием программного обеспечения SPSS для Mac OS X (версия 22.0; SPSS Inc., Чикаго, IL, США) для статистического анализа. Описательный анализ был выполнен для числовых параметров с использованием среднего ± стандартного отклонения с доверительным интервалом (95% ДИ). Медианные и интерквартильные (IRQ) значения также были рассчитаны для кровотечения при зондировании и индекса налета, чтобы лучше описать наш набор данных. Анализ десятигодичной кумулятивной выживаемости имплантатов (CSR) был проведен на уровне пациента, согласно методу таблицы жизни и проиллюстрирован кривыми выживания Каплана–Мейера. Различия в доле пациентов с неудачами имплантатов, неудачами протезов и осложнениями (дихотомические исходы) были сравнены с использованием точного теста Фишера и отношения рисков (.95 Доверительный интервал). Различия средних значений на уровне пациента для непрерывных исходов (OHIP, маргинальная потеря костной ткани, BoP и PI) были сравнены с помощью независимых выборочных t тестов. Все статистические сравнения проводились на уровне значимости 0.05.

Результаты

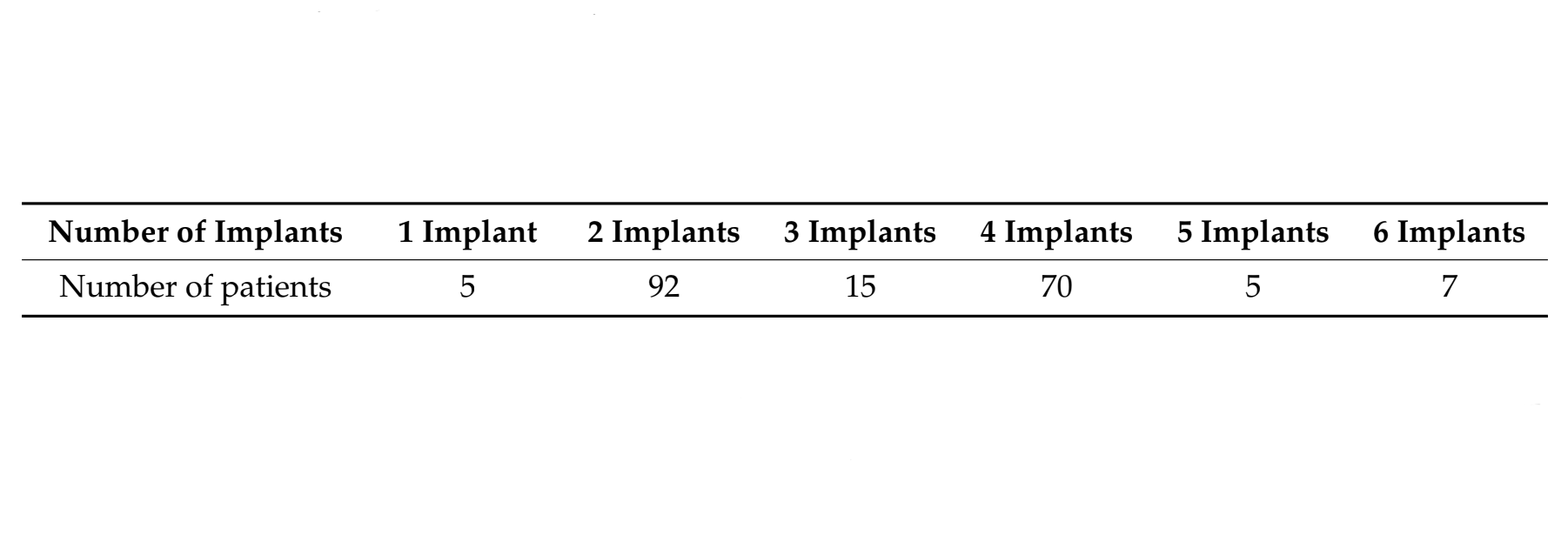

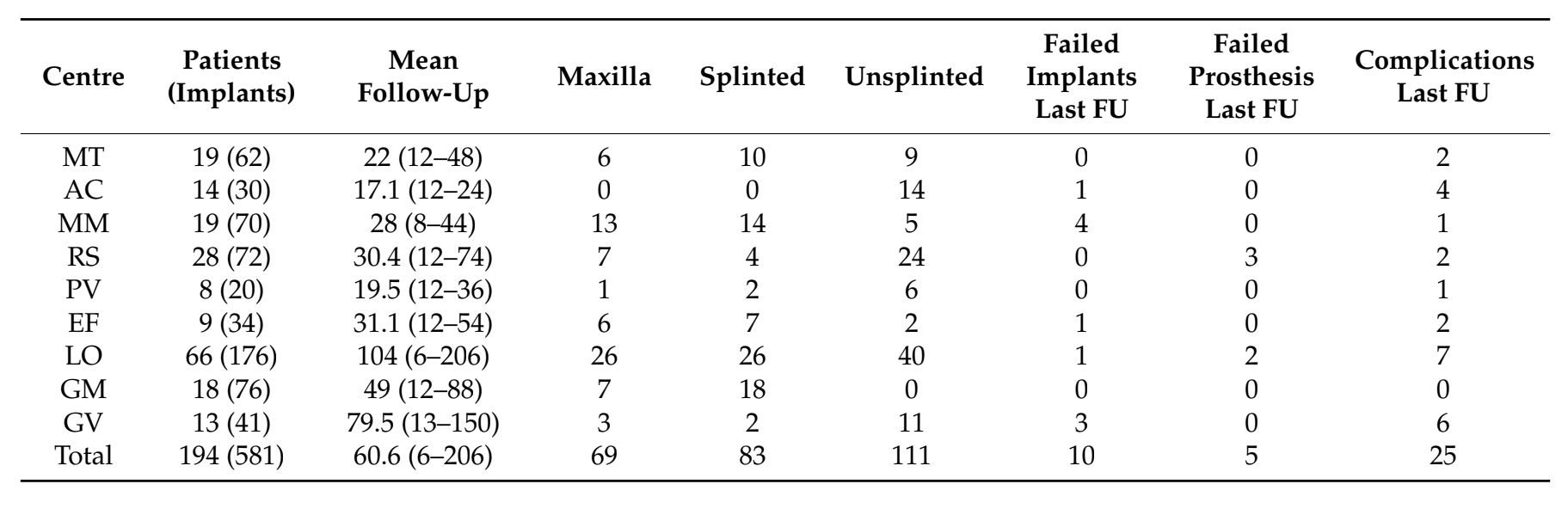

Девять центров сообщили данные о 581 импланте, установленном у 194 пациентов (120 женщин и 74 мужчин; средний возраст 68,6 лет, диапазон 39–90), которые получили от одного до шести имплантов. Пять пациентов получили только один имплант; 92 пациента получили по два импланта; 15 пациентов получили по три импланта; семь пациентов получили по четыре импланта; пять пациентов получили по пять имплантов; и семь пациентов получили по шесть имплантов (Таблица 1).

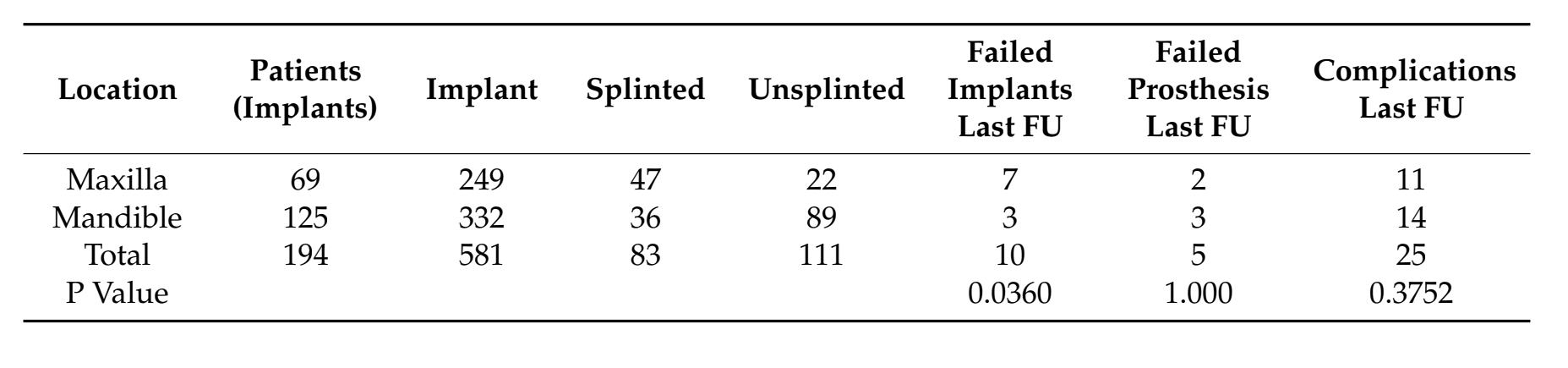

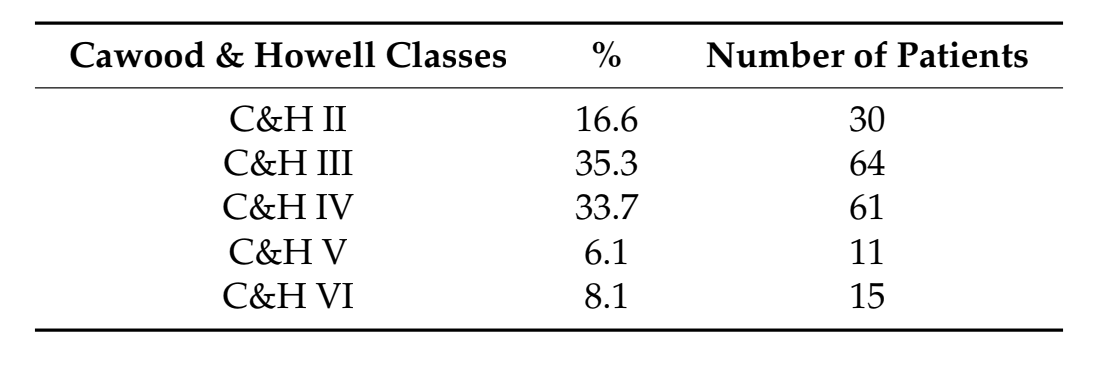

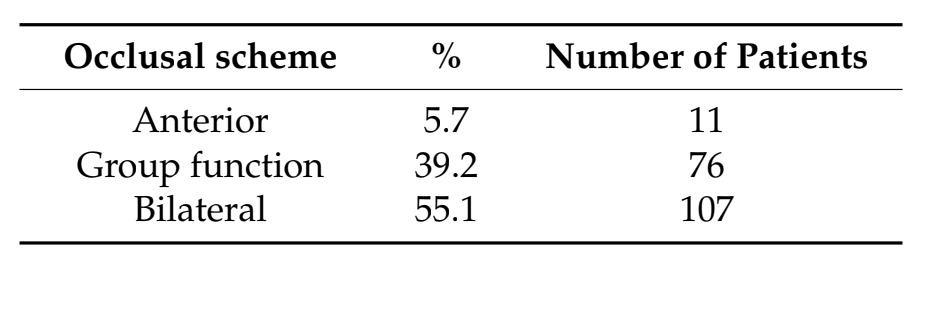

Тридцать три пациента ранее курили более 10 сигарет в день (17,0%). Пациенты наблюдались в среднем в течение 60,6 месяцев (в диапазоне от 6 до 206). Шестьдесят девять пациентов (35,6%) с 249 имплантатами (42,9%) были реабилитированы в верхней челюсти; в то время как 125 пациентов (64,4%) с 332 имплантатами (57,1%) были реабилитированы в нижней челюсти. Восемьдесят девять пациентов получили 296 OT Equator креплений (Rhein83), 62 пациента получили 124 шариковых крепления, и 43 пациента получили 107 Locator креплений (Zest). У 83 пациентов имплантаты были скреплены (29 титановыми шинами CAD/CAM и 54 шинами Cromo Cobaltium, изготовленными по традиционной технологии утраченной восковой модели), в то время как у 111 пациентов имплантаты были несоединены (Таблица 2). Из них 72 съемных протеза на имплантатах были усилены металлом. Большинство съемных протезов на имплантатах с соединением были спроектированы с только одной шиной (однокомпонентные, n = 79), в то время как четыре металлические шины были двухкомпонентными. Противоположная часть была изготовлена по традиционной технологии утраченной восковой модели у 62 пациентов, в то время как у 21 пациента противоположная часть была изготовлена с использованием технологии лазерного плавления. У 60 пациентов облицовочный материал был композитным, у 130 - смолистым, а у четырех пациентов - керамическим. Большинство пациентов (n = 116) были мезоцефалами, в то время как 42 были брахицефалами и 23 долихоцефалами. У 13 пациентов данные о типе лица были недоступны. Характеристики пациентов и имплантатов были представлены в Таблицах 3–6.

У одного курящего пациента были зафиксированы две биологические осложнения, что привело к потере 3 мм костной ткани на одном году после обследования. Пациент был зачислен в строгое гигиеническое обслуживание с визитом каждые четыре месяца, и дальнейшей патологической потери костной ткани не наблюдалось. Не было зафиксировано серьезных биологических осложнений, таких как гнойное воспаление имплантата или подвижность.

На одном году после обследования (194 пациента с 581 имплантатом) семь имплантатов (1,2%) у пяти пациентов (2,6%) потерпели неудачу. Все имплантаты потерпели неудачу в верхней челюсти у пациентов класса VI по классификации Кавуда и Хауэлла (P = 0.0002). Только один протез потерпел неудачу (0,5%). Четырнадцать осложнений были зафиксированы у 13 пациентов (6,7%). На двухгодичном обследовании (126 пациентов с 385 имплантатами) один имплантат (0,3%) у одного пациента (0,8%) потерпел неудачу. Один протез потерпел неудачу (0,8%). Четыре осложнения были зафиксированы у 4 пациентов (3,2%). На трехгодичном обследовании (103 пациента с 218 имплантатами) один имплантат (0,5%) у одного пациента (1,0%) потерпел неудачу. Два протеза потерпели неудачу (1,9%). Два осложнения были зафиксированы у двух пациентов (1,9%). На пятилетнем обследовании (61 пациент с 181 имплантатом) один имплантат потерпел неудачу (0,6%) у одного пациента (1,6%). Один протез потерпел неудачу (1,6%). Пять осложнений были зафиксированы у пяти пациентов (8,2%).

В целом, 10 имплантатов (1.7%) потерпели неудачу у восьми пациентов (4.1%). Статистически значимых различий между неудачами в верхней и нижней челюсти не было найдено (7/242 против 3/329; P = 0.1079). Из них 70% неудач имплантатов произошли до нагрузки. Всего пять протезов потерпели неудачу, что дало кумулятивную выживаемость 97.4%. Всего было зарегистрировано 25 осложнений у 24 пациентов, что привело к кумулятивному уровню успеха имплантатов 87.6%. Большинство осложнений наблюдалось в группе без шинирования. Было найдено статистически значимое различие при сравнении общего числа осложнений и числа установленных имплантатов для удержания имплантируемого протеза, с более высоким значением при использовании четырех имплантатов (P = 0.000465).

На пятилетнем контрольном обследовании статистически значимых различий в числе неудачных имплантатов между шинированными и не шинированными конструкциями не было найдено (4/79 против 4/107; P = 0.7261; RR = 0.9874; 0.9296–1.0488). Статистически значимое различие было найдено для неудачных протезов (0/83 против 5/106; P = 0.0723; RR = 1.0472; 1.005–1.09037) и осложнений (5/78 против 20/91; P = 0.0165; RR = 1.1463; 1.0343–1.2704), с лучшими значениями для шинированных имплантатов. Статистически значимых различий между протезами, установленными на шинированные и не шинированные имплантаты, по OHIP, MBL, BoP, PI на каждом этапе, вплоть до пяти лет функционирования, не было найдено (P ≥ 0.05).

В группе без шинирования, при пятилетнем контрольном обследовании, не было обнаружено статистически значимых различий по неудачным имплантатам (1/71 против 0/39; P = 1.0; RR = 0.9861; 0.9594–1.0135); неудачным протезам (5/67 против 0/39; P = 0.1597; RR = 0.9306; 0.8737–0.9912) и осложнениям (9/63 против 5/34; P = 1.0; RR = 1.0037; 0.865–1.1646) между металлическими и неметаллическими IOD. При последнем контрольном обследовании не было обнаружено статистически значимых различий по неудачным имплантатам между различными системами крепления (OT Equator, Rhein83; OT Cap, Rhein83; и Locator, Zest Dental Solutions) с соответственно 5/84; 2/60; и 3/40 (P = 0.6487). Напротив, было обнаружено статистически значимое различие по неудачным протезам (0/89; 1/61; и 4/39; P = 0.0069) и осложнениям (6/83; 8/54; и 10/33; P = 0.0289), с лучшими показателями для систем крепления OT Equators (Rhein83).

Данные по MBL между различными системами крепления были доступны при одном и двухлетнем контрольном обследовании. Не было обнаружено статистически значимых различий между группами. При одномлетнем контрольном обследовании средний MBL составил 0.32 мм; 0.24 мм; и 0.29 мм для OT Equator (n = 60, Rhein83), OT Cap (n = 56, Rhein83) и Locator (n = 26, Zest Dental Solutions) соответственно (P = 0.4640). При двухлетнем контрольном обследовании средний MBL составил 0.36 мм; 0.34 мм; и 0.36 мм для OT Equator (n = 36, Rhein83), OT Cap (n = 50, Rhein83) и Locator (n = 19, Zest Dental Solutions) соответственно (P = 0.062).

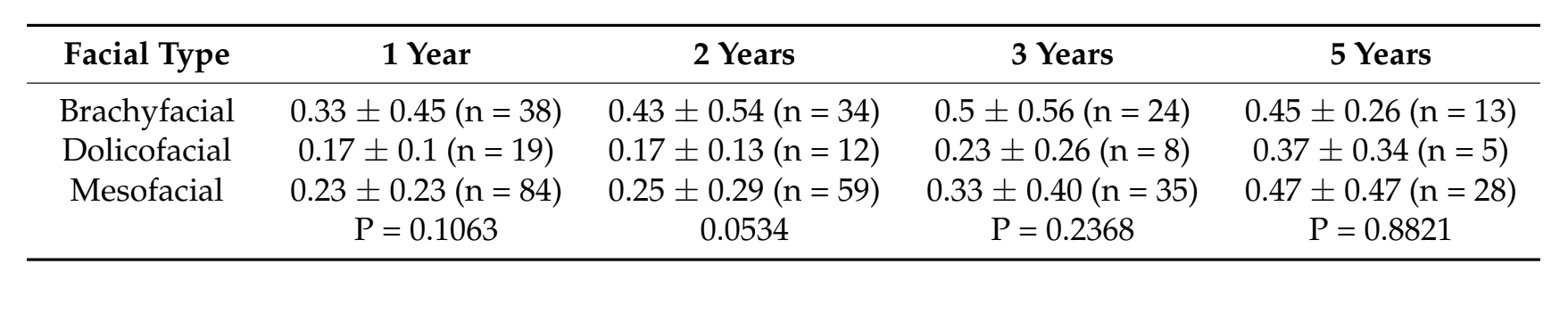

Через год после нагрузки (n = 142) средняя потеря краевой кости составила 0.28 ± 0.43 мм (0.11–0.26). Через два года после нагрузки (n = 105) средняя потеря краевой кости составила 0.35 ± 0.54 мм (0.07–0.27). Разница по сравнению с предыдущим наблюдением не была статистически значимой (P = 0.2602). Через три года после нагрузки (n = 67) средняя потеря краевой кости составила 0.38 ± 0.45 мм (0.09–0.31). Разница по сравнению с предыдущим наблюдением не была статистически значимой (P = 0.7386). Через пять лет после нагрузки (n = 46) средняя потеря краевой кости составила 0.46 ± 0.41 мм (0.16–0.39). Разница по сравнению с предыдущим наблюдением не была статистически значимой (P = 0.3535). Различий в MBL между различными типами лица на каждом этапе наблюдения не было найдено (Таблица 7).

Опросник OHIP был предоставлен 162 пациентам. Перед лечением (базовый уровень) средний OHIP составил 73.1 ± 9.4 (71.1–74.0). Через год после нагрузки 153 пациента ответили на опросник. Средний OHIP составил 26.8 ± 9.1 (22.6–25.5). Разница была статистически значимой (P = 0.0000). Через два года после нагрузки значения OHIP были доступны от 109 пациентов. Среднее значение составило 28.1 ± 8.7 (23.9–27.1). Разница по сравнению с базовым уровнем была статистически значимой (P = 0.0000). Через три года после нагрузки значения OHIP были доступны от 71 пациента. Среднее значение составило 31.1 ± 7.9 (27.1–30.8). Разница по сравнению с базовым уровнем была статистически значимой (P = 0.0000). На 5-летнем контрольном обследовании 55 пациентов ответили на опросник. Средний OHIP составил 32.4 ± 7.2 (28.6–32.4). Разница по сравнению с базовым уровнем была статистически значимой (P = 0.0000).

Через год после нагрузки (n = 153) среднее кровотечение при зондировании составило 0.07 ± 0.10 мм (0.00; 0.02; 0.13). Через два года после нагрузки (n = 106) среднее кровотечение при зондировании составило 0.11 ± 0.17 мм (0.00; 0.06; 0.13). Разница по сравнению с предыдущим контролем была статистически значимой (P = 0.0460). Через три года после нагрузки (n = 70) среднее кровотечение при зондировании составило 0.09 ± 0.18 мм (0.00; 0.00; 0.13). Разница по сравнению с предыдущим контролем не была статистически значимой (P = 0.5639). Через пять лет после нагрузки (n = 45) среднее кровотечение при зондировании составило 0.10 ± 0.17 мм (0.00; 0.00; 0.13). Разница по сравнению с предыдущим контролем не была статистически значимой (P = 0.9361).

Через год после нагрузки (n = 151) средний индекс налета составил 0.12 ± 0.15 мм (0.00; 0.05; 0.25).

Через два года после нагрузки (n = 106) средний индекс налета составил 0.12 ± 0.17 мм (0.00; 0.00; 0.20). Разница по сравнению с предыдущим наблюдением не была статистически значимой (P = 0.9957). Через три года после нагрузки (n = 70) средний индекс налета составил 0.12 ± 0.17 мм (0.00; 0.00; 0.22). Разница по сравнению с предыдущим наблюдением не была статистически значимой (P = 0.9986). Через пять лет после нагрузки (n = 45) средняя потеря краевой кости составила 0.09 ± 0.16 мм (0.00; 0.00; 0.13). Разница по сравнению с предыдущим наблюдением не была статистически значимой (P = 0.3378).

Обсуждение

Это ретроспективное исследование оценивало долгосрочные показатели успеха имплантации и протезирования, механические осложнения, влияние на здоровье полости рта, потерю краевой кости, кровотечение при зондировании и индекс налета 581 имплантата, установленных у 194 пациентов для доставки имплантатов, удерживающих или поддерживающих съемные протезы, и наблюдаемых в течение до 17 лет в функционировании.

Основное ограничение данного исследования заключается в его ретроспективном характере. Таким образом, только несколько случаев (29,4%) находились в когорте от пяти до 17 лет, клиницист должен с осторожностью интерпретировать данные, представленные в этой статье. Более того, толщина слизистой оболочки не была оценена в данном исследовании. Тем не менее, относительно высокое общее количество имплантатов и пациентов, а также относительно длительный период наблюдения могут предоставить важные сведения, полезные в повседневной практике.

Согласно литературным данным, в настоящем исследовании кумулятивная выживаемость имплантатов составила 95,9% на уровне пациента после 17 лет нагрузки, при среднем сроке наблюдения в пять лет. Более того, согласно Awad и др. 2000 года, высокая удовлетворенность пациентов была отмечена в ходе наблюдения, в основном благодаря улучшенной стабильности протезов и жевательной функции.

Хотя в международной литературе представлены хорошо обоснованные результаты, нет конкретных рекомендаций или консенсуса относительно количества имплантатов, необходимых для установки имплантируемого или поддерживаемого протеза. В клинической практике четыре эндоссеозных имплантата считаются минимальным количеством, необходимым для лечения верхнего протеза, в то время как для нижнего протеза достаточно только двух, как определено на основе исследований выживаемости. В настоящем исследовании, хотя статистически значимой разницы не было достигнуто, имплантаты, установленные в верхней челюсти, терпят неудачу в три раза чаще, чем имплантаты, установленные в нижней челюсти, особенно у пациентов класса VI по Кавуду и Хауэллу. Соответственно, большинство протезов в нижней челюсти были установлены на двух имплантатах (86,4%), в то время как в верхней челюсти 59,1% протезов были установлены на четырех имплантатах. Тем не менее, даже у пациентов класса VI по Кавуду и Хауэллу, имплантируемый протез на четырех имплантатах кажется золотым стандартом для снижения неудач имплантатов.

В настоящем исследовании 111 пациентов получили имплантируемые протезы на несоединенных имплантах, в то время как у 83 пациентов импланты были соединены с помощью 29 CAD/CAM титановый бар и 54 Cr-Cb бар, изготовленных с использованием традиционной техники плавления. Хотя соединенный дизайн считается более надежным вариантом, авторы не обнаружили статистически значимых различий между протезами на соединенных и несоединенных имплантах по таким показателям, как неудача импланта, OHIP, MBL, BoP, PI в любой момент времени, до пяти лет функционирования (P ≥ 0.05). Тем не менее, количество протезных неудач и осложнений было статистически ниже в группе с соединенными имплантами. Напротив, Slot и др. в систематическом обзоре максимальных протезов обнаружили уровень выживаемости 98.2% в случае шести имплантов и барной анкерной системы, уровень выживаемости 96.3% в случае четырех имплантов и барной анкерной системы, и уровень выживаемости 95.2% в случае четырех несоединенных имплантов с системой шарикового крепления после одного года лечения.

В настоящее время имплантируемые или поддерживаемые протезы могут считаться жизнеспособным вариантом лечения при сниженном объеме кости. IODs увеличивают жевательную функцию и улучшают удовлетворенность, компенсируя недостаточную фиксацию и стабильность традиционного протеза.

В настоящем исследовании, когда использовались сплинтованные имплантаты для поддержки верхнего или нижнего имплантируемого протеза, было зафиксировано меньше осложнений по сравнению с традиционным протезом на несоединенных имплантатах, независимо от наличия металлического усиления. Вероятной причиной этого может быть то, что жевательные силы распределялись на соединенные имплантаты и металлическую шину, что также требует увеличенного количества имплантатов для достижения успешных результатов. Также в пятилетнем проспективном исследовании Кренмайра и др. было отмечено меньшее протезное обслуживание, т.е. для активации/поломки зажимов, когда четыре сплинтованных имплантата использовались для поддержки нижнего протеза.

Настоящее исследование не обнаружило статистически значительных различий, связанных с различными типами лица, по любому из исследованных результатов (P > 0.05). В исследовании Ахмада и др. было установлено, что угол гониума значительно коррелирует с резорбцией остаточного гребня, связанной с имплантируемыми протезами. Хотя в настоящем исследовании различий не было найдено, была выявлена тенденция к большему потере краевой кости у брахифациальных пациентов. У этих пациентов имплантируемый протез может быть действительным вариантом лечения для предотвращения биологических осложнений, связанных с большей потерей краевой кости.

В настоящем исследовании, аттачменты Locator показали большее количество осложнений и протезных неудач. Эти результаты согласуются с исследованием Кренмайра и др., которое сообщало о большем количестве послеоперационного ухода (активация удержания) для аттачмента Locator по сравнению с шариковыми анкорами. Возможным объяснением этих результатов может быть то, что форма системы удержания OT Equator, похоже, собирает меньшие нагрузки вокруг периимплантной костной ткани и самого имплантата. Тем не менее, смешивающие факторы, такие как количество имплантатов, могли повлиять на результаты. Фактически, когда используются стандартные коммерческие аттачменты, опасные окклюзионные силы могут частично распределяться на слизистой только под протезом, удерживаемым на одном или двух имплантатах, и осевая подвижность не может помочь в увеличении использования слизевой поддержки, уменьшая нагрузку на имплант. В настоящем исследовании были обнаружены статистически значимые различия в осложнениях, когда используются четыре имплантата для удержания имплантируемого протеза.

В целом, в настоящем исследовании пять протезов необходимо переделать, в то время как 25 осложнений было зафиксировано у 24 пациентов. Большинство из них были связаны с отсоединением зуба или матрицы, что было решено на месте менее чем за 60 минут. Согласно международной литературе, немногие исследования, упоминающие аспекты послеоперационного ухода за протезами, удерживаемыми имплантатами, сообщают о осложнениях с компонентами крепления, переломах акриловой смолы или зубов, или о корректировках протезов.

Через пять лет после нагрузки средняя потеря краевой кости составила 0.46 ± 0.41 мм, с минимумом 0.12 мм и максимумом 2.13 мм. Следует отметить, что эти результаты могут соответствовать или даже превосходить среднюю потерю краевой кости, сообщенную Meijer и др. в 2014 году. Авторы сообщают о средней потере краевой кости 1.0 и 1.1 мм для протезов, удерживаемых имплантатами, которые функционировали 5 и 10 лет соответственно. Согласно результатам систематического обзора Cehreli и др., в настоящем исследовании не было статистически значимой разницы между шинированными и не шинированными имплантатами, а также между различными типами систем крепления.

Широко признано, что традиционные съемные полные протезы имеют меньшую степень удовлетворенности у пациентов по сравнению с IOD. В настоящем исследовании было зафиксировано статистически значительное улучшение во всех категориях OHIP у всех пациентов после одного года функционирования. Различий не было обнаружено для различных дизайнов IOD или систем крепления.

Оценки налета немного увеличились в процессе функционирования независимо от количества имплантов и типа анкерной системы. Эльсиад МА и др. сообщили, что это увеличение оценок налета может быть связано с упругостью обоих креплений, которые позволяют движениям протеза и накоплению налета под протезом. Также проблемы, связанные с возрастом, такие как снижение осведомленности, могут повлиять на практику гигиены полости рта пациентов.

Эластичный материал удерживающей матрицы OT Equator может позволить распределить удерживающую способность на большей поверхности, что приводит к более длительному удержанию благодаря снижению износа по окружности.

ЖесткиеAttachments, такие как Locators, работают только по окружности и имеют очень тонкие жесткие матрицы материала.

Следует отметить, что удерживающая сила Locators и OT Equator достигается за счет механического зацепления и трения между мужским и женским компонентами. Идеальная система крепления должна обеспечивать высокую и стабильную удерживающую силу с низкой боковой нагрузкой на имплантат, не только при параллельном размещении имплантата, но и при наклоне имплантата во время повторного смещения. Удерживающая функция Locators и OT Equator основана на трении, которое возникает из-за размерного несоответствия между слегка увеличенным мужским и меньшим диаметром женского абатмента.

Обе исследованные в данной статье системы крепления имели одинаковые клинические преимущества, тем не менее, можно ожидать меньшего количества осложнений и протезных неудач при использовании OT Equator. Возможным объяснением этого может быть то, что удерживающие колпачки OT Equator изготовлены из эластичного материала, в то время как Locator использует жесткий материал. Эластичный материал, похоже, работает лучше, чем жесткий. Кроме того, меньший размер OT Equator может позволить улучшить дизайн съемного протеза, оставляя больше пространства для облицовочных материалов. Более того, используя низкий профиль OT Equator, клиницист может лучше управлять протезными пространствами для достижения лучшего эстетического результата.

Выводы

Имплантируемые съемные протезы показали высокие показатели выживаемости имплантов и протезов, низкое количество осложнений, высокую удовлетворенность пациентов и хорошие биологические параметры в долгосрочном наблюдении. Соединение имплантов может снизить количество осложнений. Аксессуары Locator показали большее количество осложнений. Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих предварительных результатов.

Марко Талларико, Лука Ортенси, Маттео Мартинолли, Алессио Касуччи, Эмилиано Феррари, Джулиано Малагутти, Марко Монтанари, Роберто Скрассия, Габриэле Ваккаро, Пьетро Венеция, Эрта Ханари и Руггеро Родригес и Баэна

Ссылки

- Локер, Д. Бремя оральных заболеваний в популяции пожилых людей. Сообщество стоматологического здоровья 1992, 9, 109–124.

- Аллен, П.Ф. Связь между диетой, социальными ресурсами и качеством жизни, связанным с оральным здоровьем, у беззубых пациентов. Журнал оральной реабилитации 2005, 32, 623–628. [CrossRef] [PubMed]

- Брэдбери, Дж.; Томасон, Дж.М.; Джепсон, Н. Дж.; Уоллс, А. В.; Аллен, П. Ф.; Мойнихан, П. Дж. Консультирование по питанию увеличивает потребление фруктов и овощей у беззубых. Журнал стоматологических исследований 2006, 85, 463–468. [CrossRef] [PubMed]

- Зарб, Г.А. Беззубая среда. Журнал протезирования зубов 1993, 49, 825–831. [CrossRef]

- Устюн, Т.Б.; Чаттерджи, С.; Бикенбах, Дж.; Костанжсек, Н.; Шнайдер, М. Международная классификация функционирования, инвалидности и здоровья: новый инструмент для понимания инвалидности и здоровья. Инвалидность и реабилитация 2003, 25, 565–571.

- Харрис, Д.; Хофер, С.; О’Бойл, К.А.; Шеридан, С.; Марли, Дж.; Бенингтон, И. С.; Клиффорд, Т.; Хьюстон, Ф.; О’Коннелл, Б. Сравнение съемных нижнечелюстных протезов на имплантах и традиционных протезов по качеству жизни у беззубых пациентов: рандомизированное, проспективное, контролируемое клиническое испытание. Клинические исследования оральных имплантатов 2013, 24, 96–103. [CrossRef] [PubMed]

- Этвуд, Д.А. Уменьшение остаточных гребней: основное оральное заболевание. Журнал протезирования зубов 1971, 26, 266–279. [CrossRef]

- Бергман, Б.; Карлссон, Г.Е. Клиническое долгосрочное исследование носителей полных протезов. Журнал протезирования зубов 1985, 53, 56–61. [CrossRef]

- Талгрен, А. Продолжающееся уменьшение остаточных альвеолярных гребней у носителей полных протезов: смешанное продольное исследование на протяжении 25 лет. Журнал протезирования зубов 1972, 27, 120–132. [CrossRef]

- Альбректссон, Т.; Бломберг, С.; Бранемарк, А.; Карлссон, Г.Е. Беззубость как оральная инвалидность. Реакция пациентов на лечение протезами, закрепленными на челюстной кости. Журнал оральной реабилитации 1987, 14, 503–511. [CrossRef]

- Андерсон, Д.Л. Смерть от неправильного жевания. Международный стоматологический журнал 1987, 27, 349–354.

- Фейн, Дж.С.; Карлссон, Г.Е.; Авад, М.А.; Шехаде, А.; Дункан, У.Д.; Гизани, С.; Хед, Т.; Хейдеке, Г.; Лунд, Дж.П.; Макинти, М.; и др. Заявление консенсуса McGill о съемных протезах: нижние съемные протезы на двух имплантах как первый выбор стандартного ухода для беззубых пациентов. Международный журнал протезирования 2002, 15, 413–414. [PubMed]

- Вейруне, Ж.Л.; Тюбер-Жаннин, С.; Дютей, К.; Риордан, П. Дж. Влияние новых протезов на качество жизни, связанное с оральным здоровьем, у беззубых пациентов. Геродонтология 2005, 22, 3–9. [CrossRef] [PubMed]

- Томасон, Дж.М.; Фейн, Дж.; Эксли, К.; Мойнихан, П.; Мюллер, Ф.; Наерт, И.; Эллис, Дж.С.; Барклай, С.; Баттерворт, С.; Скотт, Б.; и др. Нижние съемные протезы на двух имплантах как первый выбор стандартного ухода для беззубых пациентов – Заявление консенсуса Йорка. Британский стоматологический журнал 2009, 207, 185–186. [CrossRef] [PubMed]

- Сео, Й.Х.; Бэ, Е.Б.; Ким, Дж.В.; Ли, С.Х.; Юн, М. Дж.; Чонг, С.М.; Чон, Й.Ц.; Хух, Дж.Б. Клиническая оценка нижних съемных протезов на имплантах с использованием крепления Locator и крепления Locator bar. Журнал передового протезирования 2016, 8, 313–320. [CrossRef]

- Де Грандмон, П.; Фейн, Дж.С.; Таше, Р.; Будриас, П.; Донохью, У.Б.; Тангей, Р.; Лунд, Дж.П. Сравнение протезов на имплантах у пациентов: психометрическая оценка. Журнал стоматологических исследований 1994, 73, 1096–1104. [CrossRef]

- Фонтейн-Текамп, Ф.А.; Слагтер, А.П.; Ван Дер Билт, А.; Ван’т Хоф, М.А.; Виттер, Д. Дж.; Калк, В.; Янсен, Дж.А. Жевание и кусание в съемных протезах, полных протезах и естественных зубных рядах. Журнал стоматологических исследований 2000, 79, 1519–1524. [CrossRef]

- Авад, М.А.; Лунд, Дж.П.; Дюфрен, Э.; Фейн, Дж.С. Сравнение эффективности нижних съемных протезов на имплантах и традиционных протезов среди беззубых пациентов среднего возраста: оценка удовлетворенности и функциональности. Международный журнал протезирования 2003, 16, 117–122.

- Андреотелли, М.; Атт, В.; Струб, Дж.Р. Протезные осложнения с имплантируемыми съемными протезами: систематический обзор литературы. Международный журнал протезирования 2010, 23, 195–203.

- Баббуш, К.А.; Талларико, М. Двенадцатилетние клинические и радиологические результаты верхних и нижних съемных протезов на имплантах, выполненных на окисленных (TiUnite) заменяемых имплантах: клинический случай. Журнал оральной имплантологии 2013, 39, 737–742. [CrossRef]

- Скрассия, Р.; Мартинолли, М.; Венеция, П.; Касуччи, А.; Ортенси, Л.; Талларико, М. Возможность использования низкопрофильных креплений для улучшения качества жизни пациентов с нижними съемными протезами на имплантах: предварительные результаты за 1 год многоцентрового проспективного исследования. Журнал управления оральным здоровьем и стоматологией 2018, 17, № 5.

- Бернс, Д.Р. Лечение нижними съемными протезами на имплантах: консенсус и споры. Журнал протезирования 2000, 9, 37–46. [CrossRef] [PubMed]

- Поззи, А.; Талларико, М.; Мой, П.К. Четыре импланта, полностью поддерживающие съемный протез с титановым баром CAD-CAM: проспективное исследование одной когорты на 1 год. Журнал протезирования зубов 2016, 116, 516–523. [CrossRef] [PubMed]

- Талларико, М.; Ханари, Е.; Кадию, Б.; Скрассия, Р. Реабилитация имплантами крайне атрофированных нижних челюстей (класс VI по Кавуду и Хауэллу) с фиксированным-съемным решением на четырех имплантах: результаты за один год из предварительного проспективного исследования. Журнал оральной науки и реабилитации 2017, 3, 32–40.

- Ханари, Е.; Скрассия, Р.; Кадию, Б.; Талларико, М. Два импланта, поддерживающих нижний съемный протез для реабилитации пациентов класса V и VI по Кавуду и Хауэллу: исследование концепции. Журнал оральной науки и реабилитации 2017, 3, 52–59.

- Талларико, М.; Канулло, Л.; Пизано, М.; Пенарроча-Ольтра, Д.; Пенарроча-Диагo, М.; Мелони, С.М. Ретроспективный анализ биологических и технических осложнений с концепцией All-on-4 на срок до 7 лет. Журнал оральной имплантологии 2016, 42, 265–271. [CrossRef] [PubMed]

- Авад, М.А.; Локер, Д.; Корнер-Битенски, Н.; Фейн, Дж.С. Измерение влияния интраоральной реабилитации имплантами на качество жизни, связанное со здоровьем, в рандомизированном контролируемом клиническом испытании. Журнал стоматологических исследований 2000, 79, 1659–1663. [CrossRef] [PubMed]

- Мейер, Х. Дж.; Куйпер, Дж.; Старманс, Ф. Дж.; Босман, Ф. Распределение напряжения вокруг зубных имплантов: влияние суперструктуры, длины имплантов и высоты нижней челюсти. Журнал протезирования зубов 1992, 68, 96–102. [CrossRef]

- Родригес, А.М.; Орнштейн, И. Х.; Моррис, Х. Ф.; Очи, С. Выживаемость различных конструкций протезов на имплантах после 36 месяцев клинической функции. Анналы периодонтологии 2000, 5, 101–108. [CrossRef]

- Дживрадж, С.; Чи, В.; Коррадо, П. Планирование лечения беззубой верхней челюсти. Британский стоматологический журнал 2006, 201, 261–279. [CrossRef]

- Садовский, С. Дж. Учет лечения верхних съемных протезов на имплантах: систематический обзор. Журнал протезирования зубов 2007, 97, 340–348. [CrossRef]

- Рагхобар, Г. М.; Мейер, Х. Дж.; Слот, В.; Слейтер, Дж. Дж.; Виссинк, А. Систематический обзор съемных протезов на имплантах в беззубой верхней челюсти по сравнению с нижней челюстью: сколько имплантов. Европейский журнал оральных имплантов 2014, 7, S191–S201. [PubMed]

- Нархи, Т. О.; Хевинга, М.; Ворсмит, Р. А.; Калк, В. Верхние съемные протезы, удерживаемые соединенными и несоединенными имплантами: ретроспективное исследование. Международные импланты челюстно-лицевой хирургии 2001, 16, 259–266. [PubMed]

- Слот, В.; Рагхобар, Г. М.; Виссинк, А.; Хаддлстон Слейтер, Дж. Дж.; Мейер, Х. Дж. Систематический обзор съемных протезов на имплантах в верхней челюсти после среднего наблюдения не менее 1 года. Журнал клинической периодонтологии 2010, 37, 98–110. [CrossRef] [PubMed]

- Ван, Ф.; Монье, А.; Хуан, В.; Чжан, З.; Ван, Г.; У, Й. Верхние съемные протезы на четырех имплантах с креплением Locator®: промежуточные результаты из ретроспективного исследования. Клинические исследования имплантатов и связанных исследований 2016, 18, 571–579. [CrossRef] [PubMed]

- Дживрадж, С.; Чай, Дж.; Харнетт, Дж.; Хит, М. Р.; Хаттон, Дж. Е.; Джонс, Р. Б.; Макинна, С.; Макарама, Д. С.; Ван Стенберге, Д.; Тейлор, Р.; и др. Пятилетний проспективный многоцентровый отчет о съемных протезах, поддерживаемых остеоинтегрированными имплантами. Международные импланты челюстно-лицевой хирургии 1996, 11, 291–298.

- Халид, Т.; Юнус, Н.; Ибрагим, Н.; Элькезза, А.; Масуд, М. Результаты, сообщаемые пациентами, и их связь с типом крепления и объемом кости в нижнем съемном протезе на имплантах. Клинические исследования оральных имплантов 2016, 28, 535–542. [CrossRef] [PubMed]

- Кренмаир, Г.; Симанн, Р.; Фазекас, А.; Эверс, Р.; Пиехслингер, Е. Предпочтения и удовлетворенность пациентов съемными протезами на имплантах, удерживаемыми шариковыми или локаторными креплениями: клиническое испытание с перекрестным дизайном. Международные импланты челюстно-лицевой хирургии 2012, 27, 1560–1568.

- Ахмад, Р.; Абу-Хассан, М. И.; Чен, Дж.; Ли, Ц.; Суэйн, М. В. Связь морфологии нижней челюсти с резорбцией остаточного гребня, связанной с съемными протезами на имплантах. Международный журнал протезирования 2016, 29, 573–580. [CrossRef]

- Чиччу, М.; Червино, Г.; Милоне, Д.; Ризитано, Г. FEM-исследование распределения напряжений по нижней челюсти из-за прикрепленного к имплантам съемного протеза. Материалы 2018, 11, 1512. [CrossRef]

- Змудзки, Дж.; Хладек, Г.; Касперский, Дж.; Добжанский, Л.А. Один против двух съемных протезов на имплантах: сравнение биомеханики под наклонными жевательными силами. Журнал биомеханической инженерии 2013, 135, 54503. [CrossRef] [PubMed]

- Змудзки, Дж.; Хладек, Г.; Касперский, Дж. Один съемный протез на импланте: нагрузка различных типов креплений под наклонными окклюзионными силами. Журнал механики медицины и биологии 2012, 12, 1250087. [CrossRef]

- Дживрадж, С. Лечение имплантами у резорбированных беззубых верхних челюстей. Трехлетнее исследование на 70 пациентах. Клинические исследования оральных имплантов 1993, 4, 187–194. [CrossRef]

- Кьенер, П.; Оеттерли, М.; Мерицке, Е.; Мерицке-Штерн, Р. Эффективность верхних съемных протезов, поддерживаемых имплантами: обслуживание и протезные осложнения. Международный журнал протезирования 2001, 14, 133–140. [PubMed]

- Дживрадж, С.; Бук, К.; Линден, Б.; Урде, Г. Неудачи и осложнения у 92 последовательно установленных съемных протезов, поддерживаемых имплантами Бранемарка у сильно резорбированных беззубых верхних челюстей: исследование от протезного лечения до первого ежегодного осмотра. Международные импланты челюстно-лицевой хирургии 1992, 7, 162–167.

- Баббуш, К.А. Временные импланты: хирургические и протезные аспекты. Имплантология 2001, 10, 113–120. [CrossRef] [PubMed]

- Мейер, Х. Дж.; Рагхобар, Г. М.; Де Ваал, Й. С. М.; Виссинк, А. Частота перимплантита и перимплантита у беззубых пациентов с нижними съемными протезами на имплантах в течение 10-летнего периода наблюдения. Журнал клинической периодонтологии 2014, 41, 1178–1183. [CrossRef] [PubMed]

- Чехрели, М. Ц.; Карасой, Д.; Кокат, А. М.; Акча, К.; Экерт, С. Систематический обзор потери краевой кости вокруг имплантов, удерживающих или поддерживающих съемные протезы. Международные импланты челюстно-лицевой хирургии 2010, 25, 266–277.

- Слот, В.; Рагхобар, Г. М.; Виссинк, А.; Мейер, Х. Дж. Верхние съемные протезы, поддерживаемые имплантами, размещенными спереди или сзади, противостоящие естественному зубному ряду в нижней челюсти: проспективное исследование на 1 год. Клинические исследования имплантатов и связанных исследований 2014, 16, 51–61. [CrossRef]

- Скрассия, Р.; Венеция, П. Здравоохранение встречается с эстетикой: новые подходы к сложным оральным реабилитациям с имплантируемыми стоматологическими протезами. AMJ 2017, 10, 537–541. [CrossRef]

- Эльсиад, М.А.; Маханна, Ф.Ф.; Эльшахат, М.А.; Эльшоукоки, А. Х. Влияние локаторов и магнитных креплений на здоровье перимплантных тканей немедленно загруженных двух имплантов, удерживающих нижний съемный протез: рандомизированное исследование на 1 год. Журнал оральной реабилитации 2016, 43, 297–305. [CrossRef] [PubMed]