Выживаемость и успех различных дизайнов плеча: систематический обзор литературы

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Цели. Определить, существует ли связь между различными позициями/ориентациями/дизайнами плеча имплантата и протезными и/или имплантационными неудачами, биологическими или механическими осложнениями, радиографической потерей краевой костной ткани (MBL), рецессией бугристой области вокруг имплантата (RC), эстетическими оценками (индекс папиллы, PES и WES) и удовлетворенностью пациентов после минимум 1 года функционирования в эстетической зоне по сравнению с архитектурой шейки имплантата из двух частей, традиционной конструкции.

Материалы и методы. Систематический обзор был написан в соответствии с рекомендациями PRISMA. Стратегия поиска охватывала англоязычную литературу с 1967 года по сентябрь 2016 года и проводилась онлайн (в базе данных PubMed Национальной медицинской библиотеки США, Embase и Кокрановской библиотеке) для выявления соответствующих исследований, соответствующих критериям включения. Оценка качества и риска предвзятости выбранных рукописей проводилась в соответствии с рекомендациями, предоставленными заявлениями CONSORT и STROBE.

Результаты. Всего было отобрано 16 статей (7 рандомизированных контролируемых испытаний, 4 наблюдательных сравнительных исследования и 5 систематических обзоров), которые соответствовали критериям включения. В группе с одночастевыми имплантатами наблюдалась тенденция к более высокой частоте отказов имплантатов и протезных осложнений по сравнению с группой с двухчастевыми имплантатами, хотя статистически значимых различий не было обнаружено. В группе испытаний (одночастевые, волнистые имплантаты) было зафиксировано большее снижение маргинальной костной ткани по сравнению с контрольной группой (двухчастевые, плоские имплантаты). Не было найдено сравнительных исследований, сообщающих данные о наклонных имплантатах, которые соответствовали критериям включения и исключения этого систематического обзора. Различий между группами по эстетическим результатам и удовлетворенности пациентов не было.

Заключения. Существовало достаточно доказательств того, что различные позиции/ориентации/дизайны плеча имплантата (волнистые, наклонные и одночастевые) не предлагают преимуществ по сравнению с двухчастевыми, традиционными плоскими имплантатами. Текущие доказательства ограничены из-за качества доступных исследований.

Введение

Стабильность мягких и твердых тканей вокруг имплантатов является необходимым условием для долгосрочной эстетики и функции реставрации на имплантатах. У имплантатов из двух частей ранняя потеря костной ткани наблюдается после соединения абатмента и установки окончательного протеза, в основном из-за установления биологической ширины. Эта концепция гипотетически рассматривается как одна из наиболее вероятных причин ранней потери костной ткани вокруг имплантата.

На этот процесс могут влиять такие факторы, как хирургическая травма, характеристики поверхности имплантата, макродизайн имплантата и тип соединения имплантат-абатмент, а также глубина установки имплантата, толщина мягких тканей, расстояние между соседними имплантатами и высота абатмента.

Традиционно имплантаты состоят из двух частей, и их устанавливают в ходе двухэтапной хирургической процедуры. Дизайны из двух частей могут предложить большую гибкость, с возможностью соединения на уровне кости, и закрытие раны может быть проще.

В 1980-х годах Шрёдер и его коллеги представили имплантат, в котором единица анкерного соединения с костью и смежный трансмукозный компонент были изготовлены в одном изделии. В конструкциях имплантатов с одной частью трансмукозная часть интегрирована в имплантаты. Это была попытка минимизировать потерю костной ткани на уровне гребня, что снижает загрязнение соединения имплантата и абатмента. Более того, использование имплантата с одной частью позволяет избежать второй хирургической процедуры, а также соединения/разъединения абатмента. Преимущество этой процедуры заключается в том, чтобы избежать наличия зазора или микродвижения на соединении имплантата и абатмента, что оказывает благоприятное воздействие на мягкие и твердые ткани вокруг импланта. Тем не менее, по сравнению с имплантатами из двух частей, их гораздо сложнее установить в позицию, определяемую протезированием (высота и угол), что делает имплантаты с одной частью еще более сложными для окончательной установки. С другой стороны, были предложены новые конструкции имплантатов и абатментов, чтобы минимизировать потерю костной ткани на уровне гребня. Платформенное переключение осуществляется всякий раз, когда используется абатмент, диаметр которого меньше, чем платформа имплантата. Эта концепция была предложена как эффективная протезная концепция для уменьшения объема потери костной ткани вокруг зубных имплантатов. Концепция горизонтального смещения (платформенное переключение) сделала возможным размещение плеч имплантата на уровне костной ткани с предсказуемым минимальным резорбцией краевой кости. Имплантаты с волнистой и наклонной формой представляют собой другие изменения в дизайне, которые способствуют поддержанию уровней краевой кости. Волнистый имплантат был спроектирован с модифицированной платформой, которая отражает естественное соединение цемента и эмали передних зубов и следует анатомическому контуру переднего альвеолярного гребня. Волнистые имплантаты были разработаны с намерением сохранить межзубные костные пики, поддерживая мягкие ткани, тем самым сохраняя или создавая межимплантатные папиллы. В последнее время был разработан зубной имплантат с наклонным краевым контуром и разницей в высоте плеча имплантата примерно 1,5 мм с целью улучшения согласованности между имплантатом и костью в местах экстракции и наклонных гребнях.

Основной целью этого систематического обзора было сравнение протезных и/или имплантационных неудач, биологических или механических осложнений, радиографической потери краевой кости, рецессии бугровой области вокруг имплантата, эстетических оценок и удовлетворенности пациентов после как минимум 1 года функционирования, вокруг одиночных или множественных имплантатов, поддерживающих реставрации в эстетической зоне, на двухкомпонентной, традиционной архитектуре шейки имплантата (плоские имплантаты с одинаковым уровнем на 360°) и однофазных, скаллопированных или наклонных имплантатах.

Материалы и методы

Этот систематический обзор был написан в соответствии с рекомендациями PRISMA (Предпочтительные элементы отчетности для систематических обзоров и мета-анализов). Основной вопрос заключался в том, существует ли связь между различными позициями/ориентациями/дизайнами плеча имплантата (однофазные, скаллопированные и наклонные) и протезными и/или имплантационными неудачами, биологическими или механическими осложнениями, радиографической потерей краевой кости, рецессией бугровой области вокруг имплантата, эстетическими оценками и удовлетворенностью пациентов после как минимум 1 года функционирования, по сравнению с двухкомпонентными, плоскими имплантатами с одинаковым уровнем на 360°. Изначально вопрос PICOS (популяция (P), интервенция (I), сравнение (C), результаты и дизайн исследования (O), и тип исследования (S)) определил стратегию поиска, где P = пациенты с одиночными и частичными отсутствиями зубов, которым требуется имплантированная реставрация в эстетической зоне; I = различные позиции/ориентации/дизайны плеча имплантата (скаллопированные, наклонные и однофазные), после как минимум 1 года функционирования; C = двухкомпонентные и одинаковый уровень на 360° (плоские имплантаты); O = протезные и/или имплантационные неудачи, биологические или механические осложнения, радиографическая потеря краевой кости (MBL), рецессия бугровой области вокруг имплантата (BR), эстетические оценки (индекс папиллы, PES и WES) и удовлетворенность пациентов (опросник для пациентов и VAS); и S = рандомизированные контролируемые клинические испытания (RCT), исследования случаев и контролей, и когортные исследования.

Стратегия поиска

Первоначальная стратегия поиска, которая включает англоязычную литературу с 1967 года по сентябрь 2016 года, была выполнена для выявления соответствующих исследований, которые соответствуют критериям включения этого систематического обзора. Были проконсультированы следующие базы данных: Embase (Excerpta Medica dataBASE), база данных PubMed Национальной библиотеки медицины США, База серой литературы (Отчет о серой литературе Нью-Йоркской академии медицины) и Библиотека Кокрана. Скрининг проводился независимо и одновременно двумя откалиброванными экзаменаторами (MT и SMM). Электронные базы данных были исследованы с использованием следующих терминов: (((“дентальные имплантаты”[Mesh] И “дизайн абатмента дентального имплантата”[Mesh]) ИЛИ “интерфейс абатмента дентального имплантата”[Все поля]) ИЛИ (один[Все поля] И кусок[Все поля] И имплант[Все поля])) ИЛИ ((“волнистый”[Все поля]) И имплант[Все поля]) ИЛИ (наклонный[Все поля] И имплант [Все поля]) И английский[lang].

Критерии приемлемости.

Для выбора статей были определены следующие критерии включения:

- Написаны на английском языке

- Оценивают в своем протоколе протезные и/или имплантационные неудачи, биологические или механические осложнения, рентгенографическую потерю краевой кости, рецессию мягких тканей вокруг имплантата, эстетические оценки, удовлетворенность пациентов и/или влияние положения/ориентации/дизайна плеча имплантата на уровни мягких и твердых тканей вокруг одиночных или множественных имплантатов в эстетической зоне с волнистым, наклонным и однофазным имплантатами, а также с двухфазной, традиционной архитектурой шейки имплантата (плоские имплантаты с одинаковым уровнем на 360°)

- Рандомизированные контролируемые клинические испытания имплантатов с ≥1 годом функционирования

- Наблюдательные (перспективные и ретроспективные) исследования случаев-контролей имплантатов с ≥1 годом функционирования

- Сравнительные поперечные исследования с ≥1 годом функционирования

- Систематические обзоры, нарративные обзоры, консенсусные заявления, комментарии или редакционные статьи

Статьи были исключены, если они были

- наблюдательными (перспективными или ретроспективными) когортными исследованиями без контрольной группы;

- исследованиями in vitro;

- анализами конечных элементов;

- исследованиями на животных;

- отчетами с <5 случаями;

- отчетами, касающимися мини-имплантатов, имплантатов из циркония или лезвийных имплантатов;

- отчетами об имплантатах с <1 годом функционирования.

Извлечение данных.

Два откалиброванных рецензента проверили все данные из выбранных статей. Значения каппы Коэна между экзаменаторами были рассчитаны на обоих этапах исследования. Несоответствия были разрешены путем консенсуса, и был привлечен третий экзаменатор (LC). Статьи без аннотаций, но с названиями, связанными с целями этого исследования, были включены, и их полные тексты были проверены на возможную соответствие. Списки литературы выбранных статей, включая опубликованные систематические обзоры, были проверены на возможные дополнительные статьи.

Анализировались следующие показатели результатов, когда это было возможно: неудачи протезирования и/или имплантации, приводящие к утрате или удалению протеза и/или импланта, биологические или механические осложнения, рентгенографическая потеря краевой костной ткани (MBL), рецессия бугровой области вокруг импланта (BR), индекс папиллы, оценка эстетики в розовом (PES) и белом (WES) цветах, а также удовлетворенность пациентов (опросник для пациентов и VAS).

Оценка качества, гетерогенности и риска смещения отдельных исследований.

Одни и те же рецензенты оценивали качество включенных рукописей, гетерогенность и риск смещения в соответствии с рекомендациями, представленными в заявлении CONSORT для оценки рандомизированных контролируемых испытаний (http://www.consort-statement.org) и заявлении STROBE для наблюдательных исследований (http://www.strobe-statement.org), а также модифицированными пунктами из инструмента Корановского сотрудничества для оценки риска смещения. Общий риск смещения выражался в процентах отрицательно оцененных пунктов. Оценка качества проводилась на опубликованных полных текстах статей независимо обоими рецензентами. Разногласия между ними разрешались в ходе обсуждения. Оценка вероятного риска смещения (низкий, умеренный или высокий) была завершена для каждого выбранного исследования в соответствии с Руководством Корановского сотрудничества по систематическим обзорам интервенций (версия 5.1.0. http://www.cochrane. org/resources/handbook).

Результаты

Выбор исследований.

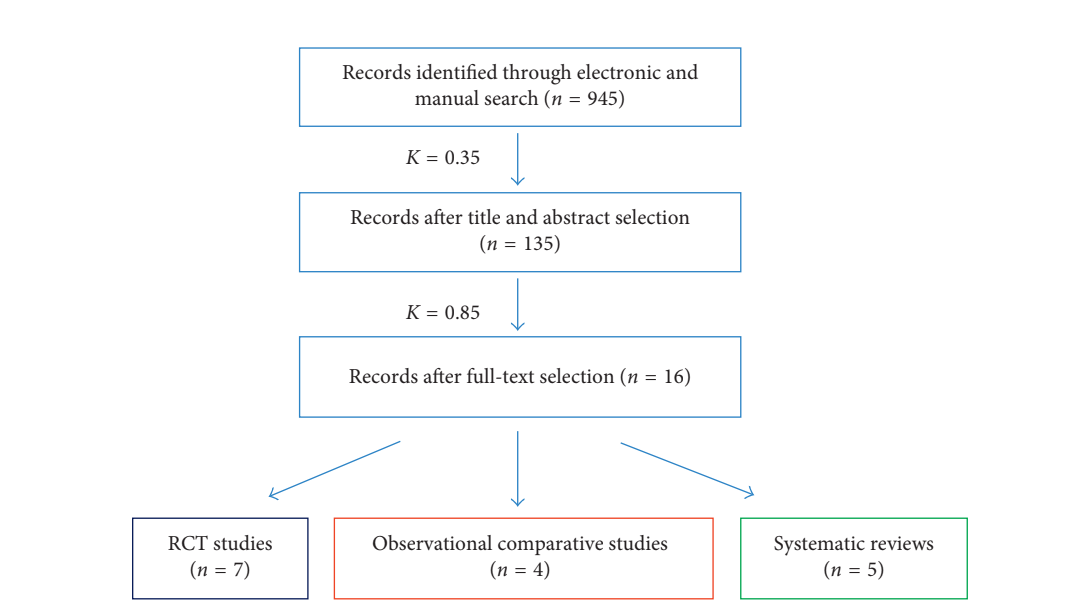

Всего было найдено 945 потенциально релевантных заголовков и аннотаций после первоначального электронного и ручного поиска. На этом этапе 810 статей были исключены (% согласия: 89.2%; коэффициент k Коэна: 0.35). Полные тексты оставшихся 135 статей были оценены, и 119 статей были исключены, так как они не соответствовали критериям включения (% согласия: 97.0; коэффициент k Коэна: 0.85), что свидетельствует о почти идеальном согласии. В конечном итоге в качественный анализ было включено 16 статей, которые соответствовали критериям включения этого систематического обзора. В целом были оценены данные о 221 однофазном импланте, установленном у 107 пациентов, 139 скаллопированных имплантах, установленных у 96 пациентов, и 366 плоских имплантах (на одном уровне на 360°), установленных у 207 пациентов. Не было найдено сравнительных исследований, сообщающих данные о наклонных имплантах, которые соответствовали критериям включения. Из 16 выбранных исследований 7 были рандомизированными контролируемыми испытаниями, 4 были наблюдательными сравнительными исследованиями (2 ретроспективных и 2 проспективных), и 5 были систематическими обзорами. Диаграмма стратегии поиска представлена на рисунке 1.

Три пары рукописей представили данные из одной и той же когорты пациентов. Санз Мартин и др. и Тома и др. опубликовали две рукописи, основанные на одной и той же когорте из 60 пациентов, сообщая о объемных изменениях мягких тканей и демографических и рентгенографических результатах соответственно. Ван Нимвеген и др. опубликовали отчет о 5-летнем наблюдении за 1-летним отчетом Тимстры и др. Наконец, ден Хартог и др. опубликовали две рукописи, сообщающие данные о одиночных имплантатах в эстетической зоне с различными дизайнами шейки. Первая рукопись была опубликована в 2011 году и была направлена на представление радиологических и клинических показателей, в то время как вторая рукопись, опубликованная через 2 года, сосредоточилась на эстетических результатах как с точки зрения профессионалов, так и с точки зрения пациентов.

Риск предвзятости.

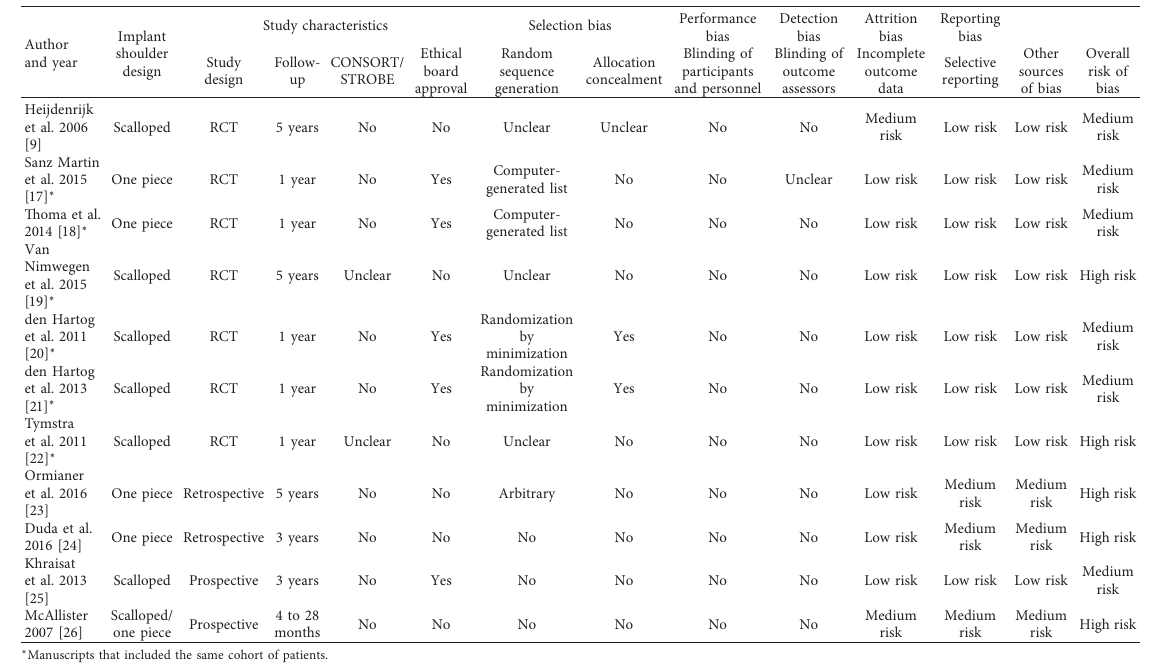

16 выбранных исследований были опубликованы в период с 1993 года по сентябрь 2016 года. Ни одно из публикаций не было связано с низким риском предвзятости, в то время как пять имели высокий риск предвзятости и шесть - умеренный риск предвзятости (Таблица 1). В включенных статьях был получен минимальный балл при написании в соответствии с рекомендациями CONSORT/STROBE (0/11), оценка подачи в этические комитеты (5/11), отсутствие или неясные процедуры рандомизации (7/11), отсутствие или неясное сокрытие распределения (9/11) и слепота участников/оценщиков результатов (0/11) (Таблица 1).

Неудачи протезирования и/или имплантации и биологические или механические осложнения.

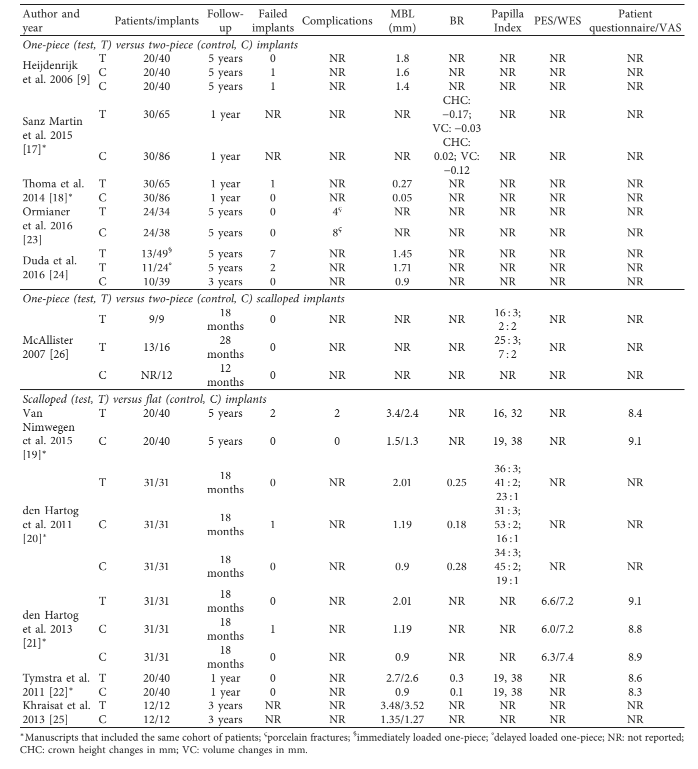

Девять из одиннадцати клинических исследований сообщили данные о неудачах/успехах имплантации. Два исследования, касающиеся одночастных имплантов по сравнению с двухчастными имплантами, показали кумулятивную выживаемость 100% как в тестовой, так и в контрольной группах. Thoma и др. сообщили об одной неудаче имплантации в группе одночастных имплантов и ни одной в группе двухчастных имплантов. Duda и др. сообщили о 9 неудачах имплантации в группе одночастных имплантов (7 немедленно загруженных и 2 с отсроченной загрузкой), в то время как в группе двухчастных имплантов не было зарегистрировано ни одной неудачи. Большинство из этих неудач произошло из-за биологических осложнений (периимплантит и отсутствие остеоинтеграции). Напротив, Heijdenrijk и др. сообщили о 2 неудачах имплантации в группе двухчастных имплантов по сравнению с отсутствием неудач в группе одночастных имплантов. Все неудачи имплантации были зарегистрированы в течение первого года после начала функции.

Три исследования сообщили данные о скаллопированных имплантах. den Hartog и др. сообщили только об одной неудаче имплантации в контрольной группе (на одном уровне 360°) по сравнению со скаллопированными имплантами. Tymstra и др. сообщили о кумулятивной выживаемости 100% в обеих группах через 1 год наблюдения, в то время как Van Nimwegen и др., в той же когорте пациентов, сообщили о 2 неудачах имплантации в группе скаллопированных имплантов через 4 года после их установки из-за обширной потери костной ткани вокруг импланта.

Только одно исследование включало клинические осложнения в качестве показателя результата. В этом исследовании Ормиянер и др. сообщили о 8 переломах фарфора в группе с двумя частями и 4 в группе с одной частью. Тем не менее, статистически значимой разницы не было найдено. Все данные представлены в таблице 2. Наконец, два систематических обзора Баррахина-Диэса и др. сообщили о высокой долгосрочной выживаемости, но также о высокой частоте технических и биологических осложнений в имплантатах с одной частью, как в одночастных, так и в двухчастных конструкциях.

Имплантаты в одном и двух частях (MBL и BR).

Санз Мартин и др. и Тома и др. опубликовали два рандомизированных контролируемых клинических испытания на одной и той же когорте из 60 пациентов (151 имплантат), целью которых было оценить объемные изменения мягких тканей щеки между исходным уровнем и через 1 год после нагрузки, а также сравнить клинические и рентгенографические результаты с использованием систем зубных имплантатов в одном (n = 65; Straumann) и двух (n = 86; Nobel Biocare External Hex) частях. Эти исследования не выявили значительных различий между типами имплантатов в одном и двух частях в отношении толщины тканей, высоты коронки (CHC) и объема лицевых тканей (VC). Напротив, группа с двухчастными имплантатами показала немного меньшую потерю костной ткани в течение оцененного периода. Различия между двумя группами достигли статистической значимости с меньшей потерей костной ткани для группы с двухчастными имплантатами.

Ормянер и др. ретроспективно проанализировали имплантаты в одном (n = 34; Zimmer One-Piece, Zimmer Biomet) и двух (n = 38; Tapered Screw-Vent, Zimmer Biomet) частях, установленные в нижней челюсти одних и тех же пациентов (n = 24) по дизайну split-mouth. После 5 лет функционирования маргинальная потеря костной ткани не отличалась значительно между системами зубных имплантатов в одном и двух частях (средний MBL не сообщается). Дуда и др. в ретроспективном сравнительном исследовании оценили клинические результаты немедленной установки и нагрузки имплантатов в одном (49 имплантатов у 13 пациентов; Q-Implant; Trinon Titanium GmbH, Карлсруэ, Германия), по сравнению с отсроченной нагрузкой немедленно установленных имплантатов в одном (24 имплантата у 11 пациентов; Q-Implant; Trinon Titanium GmbH) и отсрочно установленных двухчастных несубмерженных имплантатов (39 имплантатов у 10 пациентов; Q-Implant; Trinon Titanium GmbH). Средний MBL составил 1.45 мм и 1.71 мм на 5-летнем контроле для имплантатов в одном с немедленной и отсроченной нагрузкой соответственно. В случае двухчастных имплантатов средний MBL составил 0.9 мм на 3-летнем контроле. Авторы пришли к выводу, что двухчастные имплантаты показали меньший MBL по сравнению с имплантатами в одном как в верхней, так и в нижней челюсти. С другой стороны, не было статистической разницы в MBL между немедленно и отсроченно загруженными имплантатами в одном, но немедленно загруженные имплантаты показали больше MBL в верхней челюсти.

Наконец, Хейденрайк и др. в рандомизированном контролируемом исследовании с 5-летним наблюдением сообщили, что микрозазор на интерфейсе имплант-абатмент у двухкомпонентных имплантов, похоже, не оказывает негативного влияния на количество потери костной ткани вокруг импланта по сравнению с однокомпонентными имплантами. Все данные представлены в таблице 2.

Скульптурные импланты (MBL и BR).

Ван Нимвеген и др. случайным образом сравнили 20 пациентов с двумя соседними реставрациями на имплантах, выполненными на скульптурных имплантах (n = 20; NobelPerfect Groovy, Nobel Biocare) и имплантах с плоской платформой (n = 20; NobelPerfect Groovy). Это исследование является 5-летним наблюдением за 1-летним предварительным отчетом Тимстры и др. Более значительная потеря костной ткани и большее количество кровоточивости десен с нарушенной регенерацией межимплантных папилл были обнаружены вокруг скульптурных имплантов. Тем не менее, эстетический индекс коронки импланта, а также удовлетворенность пациентов не отличались значительно между группами.

den Hartog и др. в двух аналогичных рандомизированных контролируемых испытаниях с 18 месяцами наблюдения оценили эстетический результат и изменения уровня маргинальной кости у передних одноимплантатов с тремя различными дизайнами плеча (шеи) имплантата: имплантат с обработанной шеей 1,5 мм (Replace Select Tapered, Nobel Biocare AB, Гётеборг, Швеция), грубая шея имплантата с канавками (NobelReplace Tapered Groovy, Nobel Biocare AB) и волнистая грубая шея имплантата с канавками (NobelPerfect Groovy, Nobel Biocare AB). Хотя была статистически значимая разница в MBL между различными дизайнами плеча имплантата (гладкая шея 1,19 ± 0,82 мм, грубая шея 0,90 ± 0,57 мм и волнистая шея 2,01 ± 0,77 мм), не было различий между группами по результатам PES/WES, а также по удовлетворенности пациентов. В проспективном сравнительном исследовании Khraisat и др. оценили MBL и мягкие ткани вокруг одноимплантатов с дизайном волнистого плеча (Nobel Perfect, Nobel Biocare) и гладким воротником 1,5 мм в течение 3 лет функционирования. Средние MBL вокруг волнистых имплантатов были сопоставлены с MBL вокруг обычных плоских платформенных имплантатов с диаметром 3,75 мм TiUnite с внешним шестигранником (MK III RP, Nobel Biocare) после 1 и 3 лет функционирования. Результаты настоящего проспективного исследования показали, что волнистые имплантаты не поддерживали уровни маргинальной кости. Все данные представлены в таблице 2.

Данные из других обзоров предоставляют недостаточные доказательства эффективности дизайнов имплантатов с волнистой поверхностью в стабильности периимплантных тканей. С другой стороны, благоприятные результаты по имплантатам с волнистой поверхностью были сообщены Прасадом и др.

Имплантаты с одной частью против имплантатов с двумя частями с волнистой поверхностью.

В исследовании Макалистера последовательно сравнивались восстановленные имплантаты с одной частью (NobelPerfect One-Piece) и с двумя частями (NobelPerfect, Nobel Biocare) с волнистой поверхностью как радиографически, так и клинически. Радиографическая оценка 16 имплантатов с двумя частями и 9 имплантатов с одной частью с волнистой поверхностью показала улучшенные уровни межзубной кости по сравнению с обычным плоским дизайном имплантата без волнистой поверхности. На основе системы Джемта для оценки уровня мягких тканей межзубной области, 78% имплантатов с двумя частями получили оценку 3, а 22% - 2, и 89% имплантатов с одной частью получили оценку 3, а 11% - 2. Авторы пришли к выводу, что улучшенное сохранение межзубных тканей от дизайнов имплантатов с волнистой поверхностью может привести к более предсказуемым эстетическим реставрациям зубных имплантатов в передней части верхней челюсти. Все данные представлены в таблице 2.

Наклонные имплантаты (MBL и BR).

Не было найдено сравнительных исследований, которые бы предоставили данные о наклонных имплантатах и соответствовали критериям включения и исключения этого систематического обзора.

Эстетические результаты (индекс папиллы, PES и WES) и удовлетворенность пациентов.

Четыре исследования не сообщили о различиях в эстетических результатах между имплантатами с волнистой и плоской формой. Тимстра и др. и Ван Нимвеген и др. оценили мягкие ткани вокруг соседних имплантатов и соседних зубов, используя индекс папиллы по Джемту. Ден Хартог и др. проанализировали объем межзубной папиллы, используя индекс папиллы в первом исследовании и два объективных эстетических индекса, индекс эстетики розового/белого (PES/WES) и индекс эстетики коронки имплантата (ICAI), во втором исследовании. Три из них сообщили о результатах удовлетворенности пациентов, используя анкету для пациентов или VAS, не выявив различий между группами. Все данные представлены в таблице 2.

Обсуждение

Целью данного систематического обзора было определить, существует ли связь между различными позициями/ориентациями/дизайнами плеча имплантата в переднем зубном ряду и неудачами протезирования и/или имплантатов, биологическими или механическими осложнениями, радиографической потерей краевой кости, рецессией бугровой области вокруг имплантата, эстетическими оценками и удовлетворенностью пациентов после минимум 1 года функционирования. Типы анализируемых имплантатов включали одночастные имплантаты, по сравнению с двухчастными имплантатами, а также имплантаты с волнистым и наклонным плечом, по сравнению с традиционной архитектурой шейки имплантата (плоские имплантаты с одинаковым уровнем на 360°).

Результаты настоящего систематического обзора указывают на то, что различные позиции плеча имплантата (волнистые, наклонные и одночастные) не предлагают никаких преимуществ по сравнению с традиционными двухчастными плоскими имплантатами.

В группе одночастных имплантатов наблюдалась тенденция к более высоким показателям неудач имплантатов и осложнений протезирования по сравнению с группой двухчастных имплантатов, даже если статистически значимых различий не было найдено. Это согласуется с двумя систематическими обзорами того же автора, которые пришли к выводу, что, несмотря на высокие показатели долгосрочной выживаемости протезов, технические и биологические осложнения часто встречаются у одночастных имплантатов независимо от протоколов нагрузки, поверхностей имплантатов или типа адентии.

Имплантаты в одном корпусе обычно устанавливаются с использованием несубмержного подхода. Это означает, что установка имплантата выполняется в одной хирургической процедуре, без необходимости повторного хирургического вмешательства. По сравнению с двухэтапной процедурой, этот подход более комфортен для пациента из-за меньшего количества операций и сокращает период заживления. Плечо имплантата, расположенное на уровне мягких тканей, предлагает множество преимуществ, так как оно легко доступно для таких процедур, как снятие слепков, и представляет собой отличную основу для цементных реставраций имплантатов. Более того, благодаря своему дизайну, имплантаты в одном корпусе имеют свою трансмукозную поверхность неизменной на протяжении всех протезных процедур, поскольку повторное соединение абатмента избегается (имплантаты в одном корпусе, одночастные) или выполняется на уровне супрамукозы или краевой слизистой (имплантаты в одном корпусе, двухчастные). Это предотвращает травму мягких тканей, что может привести к более апикальному положению соединительной ткани и быть ответственным за дополнительную резорбцию краевой кости.

Клиническое исследование, проведенное Хейденрайком и др., оценивало целесообразность использования двухкомпонентной имплантационной системы в несубмергированном процессе по сравнению с двухкомпонентной имплантационной системой, установленной в традиционном субмергированном процессе, и однокомпонентными имплантами, установленными в несубмергированном процессе. После 5 лет функционирования не было найдено связи между уровнем микрозазора и количеством потери костной ткани, что предполагает, что двухкомпонентные импланты, используемые в несубмергированном процессе, могут быть столь же предсказуемыми, как при использовании в субмергированном процессе или как однокомпонентные импланты.

Три исследования, включенные в этот обзор, сообщили о различиях в MBL между одно- и двухкомпонентными имплантами. Тома и др. и Дуда и др. сообщили о более высокой MBL в однокомпонентных имплантах, в то время как Ормиянер и др. не сообщили о различиях между группами. Санц Мартин и др. оценили объемные изменения мягких тканей щеки между исходным уровнем и 1 годом нагрузки между одно- и двухкомпонентными зубными имплантами. Это исследование не смогло выявить значительных различий между типами одно- и двухкомпонентных имплантов в отношении толщины тканей, высоты коронки и объема лицевых тканей.

Концепция скаллопированных имплантатов была введена для поддержания альвеолярного гребня и контура мягких тканей вокруг имплантата, имитируя скаллопированную форму естественной топографии здорового контура краевой кости. Долгосрочные результаты показали стабильность мягких тканей вокруг скаллопированных имплантатов, несмотря на некоторую потерю поддержки краевой кости по отношению к первоначально запланированному уровню краевой кости.

Основная эстетическая цель дизайна скаллопированного имплантата заключается в том, чтобы избежать темного треугольного пространства, известного как «черный треугольник». Это пространство появляется, когда ремоделирование кости приводит к потере костной поддержки для папиллярных тканей. Эстетическая проблема усиливается, когда пациент имеет альвеолярный морфотип с выраженным скаллопированным профилем твердых и мягких тканей. Это может быть дополнительно осложнено гингивальным отображением высокой линии улыбки. Пятилетнее рандомизированное контролируемое исследование было проведено в качестве последующего анализа годичного отчета для оценки мягких и твердых тканей вокруг двух соседних реставраций на имплантатах в эстетической области с использованием скаллопированной или плоской платформы. Больше потерь кости и компрометированная регенерация интеримплантных папилл были получены вокруг скаллопированных имплантатов, что указывает на то, что скаллопированные имплантаты не предлагают преимуществ в эстетической области. В других статьях, включенных в этот обзор, сравнивающих скаллопированные имплантаты с традиционной архитектурой шейки имплантата, сообщалось о большем уровне потери краевой кости в тестовой группе (скаллопированные имплантаты) по сравнению с имплантатами с тем же уровнем на 360°. Кроме потери краевой кости, Храисат также проанализировал уровень мягких тканей вокруг скаллопированных одиночных имплантатов по сравнению с традиционными имплантатами с грубой поверхностью и внешним шестигранником в эстетической зоне на протяжении 3 лет. Система Джемта использовалась для клинической оценки размеров мезиальных и дистальных интерпроксимальных папилл, показывая, что высота мягких тканей не поддерживалась последовательно вокруг скаллопированной области имплантатов. В исследовании Макаллистера были получены разные результаты, где последовательно восстановленные одно- и двухчастевые скаллопированные имплантаты были радиографически и клинически сопоставлены с имплантатом с плоской верхней частью с аналогичной геометрией имплантата относительно конуса и дизайна резьбы. Улучшенное сохранение интерпроксимальных твердых и мягких тканей было получено для скаллопированных имплантатов, что привело к предсказуемым эстетическим реставрациям в передней челюсти. Авторы пришли к выводу, что уровни интерпроксимальных мягких тканей могут быть улучшены за счет поддержания уровня кости на гребне и избегания манипуляций с прикреплением интерпроксимальных мягких тканей во время соединения абатмента.

Не было найдено сравнительных исследований, которые соответствовали бы критериям включения и исключения систематического обзора наклонных имплантатов. Тем не менее, доступные данные дают обнадеживающие результаты для наклонных имплантатов в сохранении костного гребня и межимплантной папиллы. Установка имплантата в заживленном альвеолярном гребне с различиями в высоте между бугристой и язычной костными гребнями не позволит бугристой части краевой части имплантата полностью быть вложенной в кость, что приведет к риску эстетических осложнений. В проспективном многоцентровом исследовании несубмерженные имплантаты (имплантаты OsseoSpeed Profile; Astra Tech AB, Мольндаль, Швеция) были установлены в реципиентном участке с различием в высоте костей бугристой и язычной сторон на 2,0–5,0 мм, и наклонная часть устройства находилась в бугристой и самой апикальной позиции подготовки. Через шестнадцать недель изменения уровня кости составили 0,02 мм в язычном направлении и 0,30 мм в бугристом направлении, а при повторном обследовании через год среднее изменение межпроксимальных уровней кости составило 0,54 мм. Авторы пришли к выводу, что установка наклонного имплантата в альвеолярном гребне с наклонной краевой конфигурацией привела к незначительному ремоделированию, сохраняя различия между уровнями костей бугристой и язычной сторон.

Выводы

- Хотя статистически значимых различий не было обнаружено, наблюдалась тенденция к более высокой частоте отказов имплантатов и протезных осложнений в группе одночастевых имплантатов по сравнению с группой двухчастевых имплантатов.

- В тестовой группе была обнаружена тенденция к большему потере краевой кости по сравнению с контрольной группой. Эта тенденция умеренная при сравнении одночастевых и двухчастевых имплантатов и высокая при сравнении имплантатов с волнистым и плоским дизайном.

- Хотя не было найдено исследований, сравнивающих наклонные и плоские имплантаты, предварительные результаты могут способствовать проведению будущих исследований.

- Между группами не было различий в отношении эстетических результатов и удовлетворенности пациентов.

Существуют достаточные доказательства того, что различные позиции/ориентации/дизайны плеча имплантата (волнистые, наклонные и одночастевые) не предлагают преимуществ по сравнению с двухчастевыми, традиционными плоскими имплантатами. Текущие доказательства ограничены из-за качества доступных исследований. Потеря краевой кости, похоже, зависит от дизайна шейки имплантата, в то время как эстетика и удовлетворенность пациентов, по-видимому, являются независимыми. Необходимы дальнейшие исследования, спроектированные как рандомизированные контролируемые клинические испытания, проведенные в соответствии с заявлением CONSORT.

Марко Талларико, Марко Каневa, Сильвио Марио Мелони, Эрта Ханари, Юки Омори и Луиджи Канулло

Ссылки

- T. Albreksson, G. Zarb, P. Worthington и A. R. Eriksson, “Долгосрочная эффективность современных зубных имплантатов: обзор и предложенные критерии успеха,” International Journal of Oral and Maxillofacial Implants, т. 1, № 1, с. 11–25, 1986.

- T. J. Oh, J. Yoon, C. E. Misch и H. L. Wang, “Причины ранней потери костной ткани вокруг имплантатов: миф или наука?,” Journal of Periodontology, т. 73, № 3, с. 322–333, 2002.

- D. L. Cochran, J. S. Hermann, R. K. Schenk, F. L. Higginbottom и D. Buser, “Биологическая ширина вокруг титановыми имплантатов: гистометрический анализ импланто-джингиального соединения вокруг разгруженных и нагруженных несубмерженных имплантатов в собачьей челюсти,” Journal of Periodontology, т. 68, № 2, с. 186–198, 1997.

- N. Elian, M. Bloom, M. Dard, S. C. Cho, R. D. Trushkowsky и D. Tarnow, “Влияние расстояния между имплантатами (2 и 3 мм) на высоту костного гребня между имплантатами: гистоморфометрическая оценка,” Journal of Periodontology, т. 82, № 12, с. 1749–1756, 2011.

- D. P. Tarnow, S. C. Cho и S. S. Wallace, “Влияние расстояния между имплантатами на высоту костного гребня между имплантатами,” Journal of Periodontology, т. 71, № 4, с. 546–549, 2000.

- A. Pozzi, E. L. Agliardi, M. Tallarico и A. Barlattani, “Клинические и радиологические результаты двух имплантатов с различными протезными интерфейсами и конфигурациями шейки: рандомизированное контролируемое клиническое исследование,” Clinical Implant Dentistry and Related Research, т. 16, № 1, с. 96–106, 2014.

- M. Tallarico, A. Vaccarella и G. C. Marzi, “Клинические и радиологические результаты установки имплантатов в 1 и 2 этапа: результаты через 1 год рандомизированного клинического испытания,” European Journal of Oral Implantology, т. 4, № 1, с. 13–20, 2011.

- A. Schroeder, B. Maeglin и F. Sutter, “Имплантат типа-F с полым цилиндром для удержания протезов в беззубой челюсти,” Schweizerische Monatsschrift für Zahnheilkunde, т. 93, № 9, с. 720–733, 1983.

- K. Heijdenrijk, G. M. Raghoebar, H. J. Meijer, B. Stegenga и W. A. van der Reijden, “Оценка осуществимости и влияние микрозазора двух имплантатов, установленных в несубмерженной процедуре: пятилетнее клиническое наблюдение,” Journal of Periodontology, т. 77, № 6, с. 1051–1060, 2006.

- L. Canullo, M. Caneva и M. Tallarico, “Десятилетние результаты по жестким и мягким тканям пилотного двойного слепого рандомизированного контролируемого испытания по немедленно загруженным постэкстракционным имплантатам с использованием концепции переключения платформы,” Clinical Oral Implants Research, т. 28, № 10, с. 1195–1203, 2016.

- J. Y. Kan, K. Rungcharassaeng, G. Liddelow, P. Henry и C. J. Goodacre, “Ответ периимплантных тканей после немедленного временного восстановления зубов с использованием имплантатов с волнистой формой в эстетической зоне: пилотное проспективное многоцентровое исследование на один год,” Journal of Prosthetic Dentistry, т. 97, № 6, с. S109–S118, 2007.

- P. S. Wohrle, “Совершенный эстетический волнистый имплантат Nobel: обоснование нового дизайна,” Clinical Implant Dentistry and Related Research, т. 5, № 1, с. 64–73, 2003.

- R. Noelken, M. Donati, J. Fiorellini и др., “Изменения мягких и твердых тканей вокруг имплантатов, установленных в альвеолярном гребне с наклонной конфигурацией,” Clinical Oral Implants Research, т. 25, № 1, с. 3–9, 2014.

- D. Moher, A. Liberati, J. Tetzlaff, D. G. Altman и группа PRISMA, “Предпочтительные элементы отчетности для систематических обзоров и мета-анализов: заявление PRISMA,” PLoS Medicine, т. 6, № 7, с. e1000097, 2009.

- K. F. Schulz, D. G. Altman, D. Moher и группа CONSORT, “Заявление CONSORT 2010: обновленные рекомендации по отчетности о параллельных группах рандомизированных испытаний,” European Journal of Oral Implantology, т. 8, с. 129–140, 2015.

- J. P. T. Higgins, D. G. Altman, P. C. Gøtzsche и др., “Инструмент Корановского сотрудничества для оценки риска смещения в рандомизированных испытаниях,” BMJ, т. 343, № 2, с. d5928, 2011.

- I. Sanz Martin, G. I. Benic, C. H. Hämmerle и D. S. Thoma, “Проспективное рандомизированное контролируемое клиническое исследование, сравнивающее два типа зубных имплантатов: объемные изменения мягких тканей через 1 год нагрузки,” Clinical Oral Implants Research, т. 27, № 4, с. 406–411, 2015.

- D. S. Thoma, I. Sanz Martin, G. I. Benic, M. Roos и C. H. Hämmerle, “Проспективное рандомизированное контролируемое клиническое исследование, сравнивающее две системы зубных имплантатов: демографические и радиографические результаты через один год нагрузки,” Clinical Oral Implants Research, т. 25, № 2, с. 142–149, 2014.

- W. G. Van Nimwegen, G. M. Raghoebar, K. Stellingsma, N. Tymstra, A. Vissink и H. J. Meijer, “Результаты лечения двух соседних реставраций на имплантатах с различными дизайнами платформ имплантатов в эстетической зоне: пятилетнее рандомизированное клиническое испытание,” International Journal of Prosthodontics, т. 28, № 5, с. 490–498, 2015.

- L. den Hartog, H. J. Meijer, B. Stegenga, N. Tymstra, A. Vissink и G. M. Raghoebar, “Одиночные имплантаты с различными дизайнами шейки в эстетической зоне: рандомизированное клиническое испытание,” Clinical Oral Implants Research, т. 22, № 11, с. 1289–1297, 2011.

- L. den Hartog, G. M. Raghoebar, J. J. Slater, K. Stellingsma, A. Vissink и H. J. Meijer, “Одиночные имплантаты с различными дизайнами шейки: рандомизированное клиническое испытание, оценивающее эстетический результат,” Clinical Implant Dentistry and Related Research, т. 15, № 3, с. 311–321, 2013.

- N. Tymstra, G. M. Raghoebar, A. Vissink, L. den Hartog, K. Stellingsma и H. J. Meijer, “Результаты лечения двух соседних коронок на имплантатах с различными дизайнами платформ имплантатов в эстетической зоне: рандомизированное клиническое испытание на 1 год,” Journal of Clinical Periodontology, т. 38, № 1, с. 74–85, 2011.

- Z. Ormianer, M. Duda, J. Block и S. Matalon, “Имплантаты в одной и две части, установленные у одних и тех же пациентов: клинические результаты через 5 лет функционирования,” International Journal of Prosthodontics, т. 29, № 6, с. 608–610, 2016.

- M. Duda, S. Matalon, I. Lewinstein, N. Harel, J. Block и Z. Ormianer, “Имплантаты в одной части с немедленной нагрузкой по сравнению с 1 или 2 частями с отсроченной нагрузкой: результаты через 3 года,” Implant Dentistry, т. 25, № 1, с. 109–113, 2016.

- A. Khraisat, A. Zembic, R. E. Jung и C. H. Hammerle, “Уровни краевой кости и условия мягких тканей вокруг одиночных имплантатов с волнистым дизайном шейки: результаты проспективного 3-летнего исследования,” International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, т. 28, № 2, с. 550–555, 2013.

- B. S. McAllister, “Дизайны волнистых имплантатов улучшают уровни межзубной кости,” International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry, т. 27, № 1, с. 9–15, 2007.

- J. M. Barrachina-Diez, E. Tashkandi, S. Stampf и W. Att, “Долгосрочные результаты имплантатов в одной части. Часть I: характеристики имплантатов и протоколы нагрузки. Систематический обзор литературы с мета-анализом,” International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, т. 28, № 2, с. 503–518, 2013.

- J. M. Barrachina-Diez, E. Tashkandi, S. Stampf и W. Att, “Долгосрочные результаты имплантатов в одной части. Часть II: протезные результаты. Систематический обзор литературы с мета-анализом,” International Journal of Oral & Maxillofacial Implants, т. 28, № 6, с. 1470–1482, 2013.

- D. K. Prasad, M. Shetty, N. Bansal и C. Hegde, “Сохранение гребня кости: обзор различных подходов к успешной имплантной терапии,” Indian Journal of Dental Research, т. 22, с. 317–323, 2011.

- M. Bateli, W. Att и J. R. Strub, “Конфигурации шейки имплантата для сохранения уровня краевой кости: систематический обзор,” International Journal of Oral and Maxillofacial Implants, т. 26, № 2, с. 290–303, 2011.