Использовать шину или нет: короткие зубные имплантаты под одной частичной фиксированной протезой? Данные через год после нагрузки из многоцентрового рандомизированного контролируемого испытания

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Цель: Сравнить клинические результаты двух соседних зубных имплантатов длиной 6 мм, соединенных под одной протезой (контрольная группа) по сравнению с двумя идентичными имплантатами, поддерживающими одиночные коронки (тестовая группа).

Материалы и методы: Сорока семи пациентам с беззубыми задними (премоляры и/или моляры) челюстями были установлены два соседних зубных имплантата длиной 6 мм, которые были погружены. Через четыре месяца, при снятии слепков, пациенты были рандомизированы для получения соединенных или несоединенных окончательных цементированных металлокомпозитных протезов. К сожалению, четыре пациента скончались до рандомизации, и три пациента потеряли пять имплантатов, поэтому только 40 пациентов были рандомизированы, согласно дизайну параллельных групп, для установки обоих имплантатов под одним частичным фиксированным протезом (19 пациентов) или с двумя одиночными коронками (21 пациент). Показатели результатов включали: неудачи протезов и имплантатов, любые осложнения, изменения уровня костной ткани вокруг имплантатов и удовлетворенность пациентов. Пациенты наблюдались в течение 1 года после нагрузки.

Результаты: Один пациент из группы с шинированием выбыл. После рандомизации не было зарегистрировано ни одного случая неудачи имплантатов. В группе без шинирования произошла одна осложнение по сравнению с отсутствием осложнений у шинированных имплантатов, разница не была статистически значимой (точный тест Фишера P = 1.000; разница в пропорциях = -0.04; 95% ДИ -0.16 до 0.09). Обе группы продемонстрировали значительную потерю периимплантантной краевой кости через 1 год после нагрузки (P<0.05), соответственно -0.36 (0.45) мм у шинированных имплантатов и -0.17 (0.31) мм у не шинированных имплантатов, но статистически значимых различий между двумя группами не было (средняя разница 0.19 мм; 95% ДИ -0.10 до 0.48; P = 0.194). Все пациенты были полностью или в значительной степени удовлетворены лечением, за исключением двух пациентов, оба из группы с шинированием: один пациент не был уверен в эстетике, а другой не стал бы проходить такое же лечение снова.

Выводы: Настоящие данные, похоже, указывают на то, что в течение 1 года после нагрузки прогноз коротких имплантатов, в основном размещенных в нижней челюсти с плотным качеством кости, может не зависеть от шинирования или его отсутствия при использовании одних и тех же фиксированных протезов. Однако эти предварительные результаты необходимо подтвердить более крупными испытаниями с наблюдением не менее 5 лет.

Введение

Короткие зубные имплантаты (длиной от 4 до 8 мм) были признаны привлекательной и менее инвазивной альтернативой процедурам увеличения костной ткани для установки более длинных имплантатов, при этом обе группы показывают схожие результаты до 11 лет после нагрузки.

Одним из вопросов, который часто обсуждается, является то, лучше ли объединять два или более коротких имплантата под одной протезой, чтобы уменьшить потенциальные риски неудач или механических осложнений, таких как ослабление винтов. Теоретически было бы логично думать, что объединение коротких имплантатов под одной фиксированной протезой обеспечит более благоприятное распределение нагрузки. К сожалению, до сих пор не было рандомизированных контролируемых испытаний (RCT), оценивающих эту гипотезу, поэтому можно дать только рекомендации, основанные на мнениях.

Целью этого RCT с параллельной группой было сравнить клинические результаты двух соседних зубных имплантатов длиной 6 мм, соединенных под одной протезой (контрольная группа), с двумя идентичными имплантатами, каждый из которых поддерживает одиночные коронки (тестовая группа). Тестовая гипотеза заключалась в том, что между двумя процедурами не будет различий, против альтернативной гипотезы о наличии различий. В данном отчете представлены данные до 1 года после нагрузки (на этапе протокола мы решили наблюдать за пациентами до 5 лет после нагрузки). Настоящая статья представлена в соответствии с заявлением CONSORT для улучшения качества отчетов о рандомизированных испытаниях с параллельными группами (http://www.consort-statement.org/).

Материалы и методы

Дизайн исследования

Это испытание было разработано как многоцентровое рандомизированное контролируемое испытание параллельной группы с слепой оценкой, за исключением осложнений и связанных с ними неудач, которые оценивались лечащими стоматологами.

Критерии включения/исключения

Любой пациент с частичной адентией в задней челюсти (премоляры и/или моляры), требующий как минимум двух соседних зубных имплантатов длиной 6 мм и диаметром 5 мм, достигший 18 лет и способный понять и подписать информированное согласие, имел право на участие в этом испытании. Пациенты не допускались к исследованию, если применялось любое из следующих критериев исключения:

- Общие противопоказания к имплантации;

- Иррадиация в области головы и шеи;

- Иммунодефицитное или иммунокомпрометированное состояние;

- Предыдущая или текущая терапия внутривенными амино бисфосфонатами;

- Леченый пародонтит;

- Плохая гигиена полости рта и мотивация;

- Неконтролируемый диабет;

- Беременность или лактация;

- Злоупотребление веществами;

- Психиатрические проблемы или нереалистичные ожидания;

- Отсутствие противоположной окклюдированной зубной системы/протеза в области, предназначенной для установки имплантата;

- Острая/хроническая инфекция/воспаление в области, предназначенной для установки имплантата;

- Участие в других испытаниях, если это мешает надлежащему соблюдению настоящего протокола;

- Направление только на установку имплантата (недоступно для протезирования и/или последующего наблюдения в лечащем центре);

- Места экстракции с менее чем 3 месяцами заживления;

- Недоступность для 5 лет наблюдения.

Пациенты были разделены на три группы в соответствии с их заявлениями: некурящие, умеренные курильщики (до 10 сигарет в день) и тяжелые курильщики (более 10 сигарет в день). Пациенты были набраны и лечены в восьми различных частных клиниках в Италии с использованием аналогичных процедур, и каждый центр должен был лечить 10 пациентов. Участвующие стоматологи (центры) были следующими: д-р Марко Талларико в Риме (MT), д-р Фульвио Гатти в Парабиаго (FG), д-р Марио Сильвио Мелони в Арзачене (SM), д-р Леонардо Музи в Сиене (LM), д-р Никола Балдини во Флоренции (NB), д-р Армандо Минчарелли в Bari (AM), д-р Гаэтано Яннелло в Терме Виглиаторе (GI) и д-р Мауро Билли в Монтеварчии (MB).

Пациенты были оценены для определения их соответствия критериям исследования; для каждого потенциально подходящего пациента был получен предоперационный конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), чтобы количественно оценить объемы костной ткани в запланированных местах имплантации. Пациенты, имеющие достаточные объемы костной ткани для установки двух имплантатов длиной 6 мм и шириной 5 мм на двух смежных участках, были приглашены участвовать в исследовании и были проинформированы о его характере. Только после того, как они полностью поняли цели и процедуры исследования, их попросили подписать информированное письменное согласие.

Клинические процедуры

За 10 дней до установки имплантатов все пациенты прошли профессиональные процедуры по уходу за полостью рта, включая дебридмент по мере необходимости. За час до установки имплантатов всем пациентам была проведена профилактическая антибиотикотерапия: 2 г амоксициллина, если нет аллергии на пенициллин, в противном случае - клиндамицин 600 мг. Все пациенты полоскали рот раствором хлоргексидина 0,2% в течение 1 минуты перед любой хирургической процедурой и лечились под местной анестезией с использованием артикаина с адреналином 1:100.000. После крестообразного разреза и подъема полнослойного лоскута два соседних места для имплантатов были подготовлены под протетическим контролем с использованием хирургического шаблона. Принята стандартная процедура установки, как рекомендовано производителем. Для подготовки мест для имплантатов использовались сверла увеличивающегося диаметра. Качество кости субъективно оценивалось как твердая, средняя и мягкая. Мотор ручного инструмента был установлен на крутящий момент 25 Нсм во время вставки имплантатов. Используемые имплантаты были OSSTEM IMPLANT TSIII SA (Сеул, Южная Корея); это самонарезающие имплантаты длиной 6 мм, диаметром 5 мм с внутренним соединением (TS3S5005S), изготовленные из титана 4-го класса с обработанной алюминием и кислотной травлением поверхностью. Имплантаты были установлены на уровне кости с их корональной частью вровень с окружающей костью. Были установлены защитные винты, имплантаты были погружены, а лоскуты закрыты швами Vicryl 4.0. Базовые периапикальные рентгенограммы исследуемых имплантатов были сделаны с использованием параллельной техники. Если уровни периимплантантной маргинальной кости были нечитаемыми или трудными для оценки, должна была быть сделана новая рентгенограмма. Ибупрофен 400 мг был прописан для приема два-четыре раза в день во время еды, по мере необходимости. В случае аллергии или проблем с желудком вместо этого был прописан 1 г парацетамола. Пациентам было рекомендовано использовать 0,2% раствор хлоргексидина для полоскания рта в течение одной минуты дважды в день в течение 2 недель, придерживаться мягкой диеты в течение одной недели и избегать чистки зубов и травм хирургических участков. В течение одного месяца не разрешалось использование съемных протезов, которые могли бы нагружать исследуемые имплантаты. Швы были удалены через 7–10 дней.

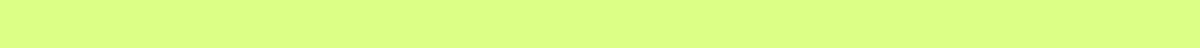

После 4 месяцев подводного заживления имплантаты были открыты и вручную протестированы на стабильность с использованием крутящего момента 30 Нсм. Сняты слепки с использованием винтовых удерживающих копий для снятия слепков на уровне имплантатов с использованием полиэфирного материала (ImpregumTM, 3M ESPE, Зефельд, Германия) и индивидуальных открытых слепочных ложек. Были установлены абатменты для заживления, и пациенты были рандомизированы в соответствии с дизайном параллельных групп для получения либо фиксированной частичной протезы, жестко соединяющей два соседних имплантата (группа со связкой; Рис. 1A-G), либо двух одиночных коронок (группа без связки; Рис. 2A-G), открыв последовательно пронумерованный конверт, соответствующий номеру набора пациентов.

В течение одного месяца, после тестирования стабильности отдельных имплантатов, либо окончательные коронки из металла и композита, удерживаемые на цементе, либо фиксированные частичные протезы, жестко соединяющие два имплантата, были цементированы временным цементом (ImplaCem Automix, Dentalica, Милан, Италия) на абатментах Osstem для цементируемого восстановления, согласно случайному распределению. Абатменты при необходимости были индивидуализированы в лаборатории. Жевательные поверхности находились в легком контакте с противоположной челюстью. Были сделаны периапикальные рентгенограммы и клинические фотографии исследуемых имплантатов. Если уровни периимплантантной маргинальной кости были нечитаемы, должна была быть сделана новая рентгенограмма. Были даны инструкции по уходу за полостью рта.

Через месяц пациенты были вызваны на осмотр и для оценки их удовлетворенности. Пациенты были включены в программу по уходу за полостью рта с визитами не реже одного раза каждые 6 месяцев на протяжении всего исследования. Зубная окклюзия оценивалась на каждом контрольном визите. Контрольные визиты проводились местными независимыми оценщиками результатов вместе с хирургическими операторами.

Итоговые показатели

В этом исследовании была протестирована нулевая гипотеза о том, что между двумя процедурами не будет различий, против альтернативной гипотезы о наличии различий.

Итоговые показатели были следующими.

- Неудачи протезов: потеря протеза в результате неудачи имплантата или замена протеза по любой причине.

- Неудачи имплантатов: подвижность имплантата, удаление стабильных имплантатов, вызванное прогрессирующей потерей краевой костной ткани или инфекцией, или любая механическая неисправность, делающая имплантат непригодным для использования, такая как перелом имплантата или деформация соединения имплантат-абатмент. Стабильность отдельных имплантатов оценивалась местными независимыми оценщиками, которые не были информированы о природе исследования, вручную затягивая винты с моментом 30 Нм на соединении абатмента (через 4 месяца после установки имплантата), при начальной нагрузке (через 1 месяц после доставки временных протезов) и через 1 год после нагрузки для частичных фиксированных протезов. После цементации одиночных коронок их стабильность оценивалась путем покачивания коронки с металлическими ручками двух стоматологических инструментов.

- Сообщались любые биологические или протезные осложнения.

- Изменения уровня краевой костной ткани вокруг имплантата, оцененные на интраоральных цифровых рентгенограммах, сделанных с использованием параллельной техники при установке имплантата, при начальной нагрузке и через год после нагрузки. В случае недостаточно читаемых рентгенограмм должны были быть сделаны новые рентгенограммы. Централизованный оценщик результатов (доктор Эрта Ханари, EX) измерял уровни краевой костной ткани вокруг имплантата с использованием программного обеспечения Scion Image (Scion Corporation, Frederick, MD, USA). Программное обеспечение было откалибровано для каждого отдельного изображения с использованием известного расстояния между первыми двумя последовательными корональными витками. Измерения уровней костного гребня мезиально и дистально от каждого имплантата проводились с точностью до 0,01 мм. Опорными точками для линейных измерений служили корональный край воротника имплантата и самая корональная точка контакта кости с имплантатом. Имплантаты с костью до коронального края воротника имплантата получали значение ноль. Мезиальные и дистальные измерения каждого имплантата усреднялись, и средние значения рассчитывались на уровне пациента, а затем на уровне группы.

- Удовлетворенность пациентов: через год после нагрузки независимый оценщик результатов в каждом центре задавал пациентам следующие вопросы: “удовлетворены ли вы функцией вашего имплантированного протеза?” и “удовлетворены ли вы эстетическим результатом вашего имплантированного протеза?”. Возможные ответы: “да, абсолютно”, “да, частично”, “не уверен”, “не совсем” и “абсолютно нет”. Пациентов также спрашивали: “прошли бы вы ту же терапию снова?”; возможные ответы: “да” или “нет”.

Один независимый оценщик в каждом центре, не знающий о вмешательствах, проводил все измерения, за исключением осложнений и некоторых неудач, которые управлялись и сообщались непосредственно лечащим стоматологом. Один единственный централизованный оценщик результатов (EX), не участвующий в лечении пациентов, измерял все периимплантные уровни маргинальной кости, не зная о распределении по группам. Тем не менее, было возможно различить одиночные коронки и частичные фиксированные протезы на рентгенограммах.

Статистический анализ

Размер выборки был рассчитан для первичных исходных показателей (неудача импланта): тест хи-квадрат с исправлением на непрерывность для двух групп с уровнем значимости 0.050 с двух сторон будет иметь 80% мощность для обнаружения разницы между долей 0.100 и долей 0.300 для пациентов, испытывающих как минимум одну неудачу импланта (отношение шансов 3.857), когда размер выборки в каждой группе составляет 72. Однако было решено включить только 40 пациентов в каждую группу, так как это была наша реалистичная способность к набору в течение 2-летнего периода набора. Были созданы восемь списков ограниченной рандомизации, сгенерированных компьютером. Только один из исследователей (доктор Марко Эспозито, ME), не участвующий в отборе и лечении пациентов, знал о последовательности рандомизации и имел доступ к спискам рандомизации, которые хранились на его защищенном паролем ноутбуке. Коды рандомизации были помещены в последовательно пронумерованные, идентичные, непрозрачные, запечатанные конверты. Конверты открывались последовательно после снятия слепков, и распределение лечения таким образом было скрыто от исследователей, отвечающих за набор и лечение пациентов.

Все анализы данных проводились в соответствии с заранее установленным планом анализа. Пациент был статистической единицей анализов. Стоматолог с опытом в статистике (д-р Якопо Бути, JB) проанализировал данные, не зная о распределении по группам. Различия в пропорциях пациентов с неудачами протезирования, неудачами имплантации и осложнениями (дихотомические исходы) сравнивались между группами с использованием точного теста Фишера, а между центрами с использованием расширения теста Фишера Фримана-Халтона (когда количество в ячейке было <5). Параметрические t-тесты использовались для сравнения средних радиографических значений при установке имплантата, начальной нагрузке и через 1 год после нагрузки. Непараметрические t-тесты использовались для сравнения средних изменений уровня маргинальной кости между группами. Сравнения функционального и эстетического удовлетворения между группами и центрами проводились с использованием точного теста Фишера и расширения теста Фишера Фримана-Халтона (когда количество в ячейке было <5), соответственно, так как результаты удовлетворенности попали только в 2 (полностью противчастично удовлетворенных) из 5 категорий (за исключением одного пациента, который был "не уверен" и был объединен с пациентами "не полностью удовлетворенными"). Точный тест Фишера использовался для сравнения готовности групп пройти ту же процедуру снова. Все статистические сравнения проводились на уровне значимости 0.05. Применялся анализ по принципу "намерение лечить".

Результаты

Сорок семь пациентов были признаны подходящими и последовательно включены в исследование. Пациенты были набраны и лечены с ноября 2016 года по январь 2018 года. Наблюдение за всеми пациентами проводилось в течение 1 года после нагрузки имплантатов. Каждый центр должен был набрать 10 пациентов, которые должны были быть рандомизированы на две равные группы по пять пациентов в каждой. Однако только один центр (MT) набрал 10 пациентов. Остальные центры набрали девять пациентов (FG и SM), семь пациентов (NB), шесть пациентов (LM), четырех пациентов (AM) и одного пациента (MB и GI) соответственно. Пять дополнительных пациентов были проверены на соответствие критериям в трех центрах, но не были заинтересованы в участии в исследовании. К сожалению, четыре пациента умерли или впали в кому во время исследования, и еще три пациента потеряли пять имплантатов после их установки, но до рандомизации и нагрузки.

Сорок пациентов должны были быть распределены по каждой группе, но из-за недостаточной набранности и преждевременной смерти или комы (четыре пациента) и неудач имплантатов до нагрузки (три пациента) только 19 пациентов были рандомизированы в группу со скрепленными имплантатами, и 21 пациент в группу с одиночной коронкой.

Причины смерти/комы были следующими. Для рандомизации в группу с опорой:

- Умер от инсульта до снятия слепка и доставки окончательной реставрации.

Для рандомизации в группу без опоры:

- Умер от сердечной ишемии до снятия слепка;

- Выбыл до снятия слепка из-за комы после автомобильной аварии;

- Умер до снятия слепка от сердечной ишемии, за которой последовала нозокомиальная легочная инфекция и септицемия.

Были зафиксированы следующие отклонения от протокола:

- Все центры использовали металлокерамические протезы вместо металлокомпозитных протезов, требуемых исследовательским протоколом.

Группа без опоры

- Два пациента получили коронки из дисиликата, удерживаемые винтом, вместо металлокомпозитных.

- Один пациент потерял один имплантат до нагрузки и отказался от его замены, поэтому был доставлен протез, поддерживаемый оставшимся коротким имплантатом и другим ранее установленным имплантатом, и пациент больше не был включен в исследование.

- Для двух пациентов не были сделаны периапикальные рентгенограммы (базовые, при нагрузке или через 1 год после нагрузки).

- Для одного пациента была сделана панорамная рентгенограмма вместо периапикальной рентгенограммы на базовом уровне, и периапикальная рентгенограмма не была сделана при нагрузке.

- Для одного пациента были сделаны панорамные рентгенограммы вместо периапикальных рентгенограмм на базовом уровне и при нагрузке.

- Для одного пациента были сделаны панорамные рентгенограммы вместо периапикальных рентгенограмм при нагрузке и через 1 год после нагрузки.

Группа с шинированием

- Для двух пациентов не были сделаны перiapical рентгенограммы (на начальном этапе, после нагрузки или через 1 год после нагрузки).

- Для одного пациента через 1 год после нагрузки была сделана панорамная рентгенограмма вместо перiapical рентгенограммы.

Один пациент из группы с шинированием выбыл в течение первого года после нагрузки, заявив, что она слишком занята, чтобы посетить контрольный осмотр через 1 год, потому что ее дочь выходила замуж.

Данные всех оставшихся пациентов были оценены в статистических анализах.

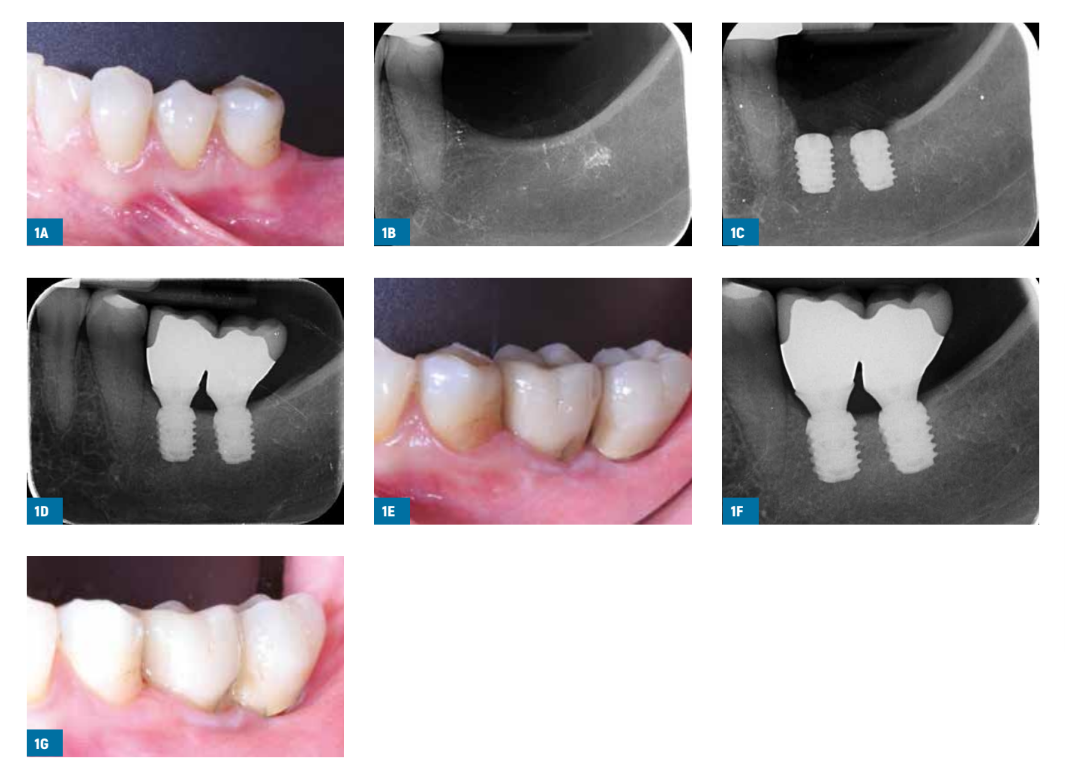

Основные характеристики пациентов на начальном этапе представлены в Таблице 1. Не было выявлено значительных дисбалансов между двумя группами на начальном этапе.

Неудачи протезирования

Ни один из доставленных протезов на самом деле не потерпел неудачу, но два протеза не могли быть установлены из-за ранних неудач обоих имплантатов до нагрузки; эти пациенты должны были быть рандомизированы в группу с опорой.

Неудачи имплантатов

Ни один имплантат не потерпел неудачу после рандомизации, но до рандомизации и нагрузки один имплантат потерпел неудачу в группе без опоры по сравнению с четырьмя имплантатами у двух пациентов из группы с опорой. Имплантат, который потерпел неудачу в группе без опоры, находился в позиции 36; у пациента была боль и отек с гнойными выделениями. Имплантат был немедленно удален через 3 недели после установки; пациент отказался от замены имплантата и вместо этого был установлен частичный фиксированный протез, поддерживаемый оставшимся коротким имплантатом и ранее установленным имплантатом. В группе без опоры два имплантата, в позициях 36 и 37, были удалены у одного пациента через 4 недели после их установки из-за инфекции. Еще два имплантата у того же пациента, в позициях 25 и 26, оказались не остеоинтегрированными при соединении с абатментом.

Осложнения

Одно осложнение произошло в группе без шинирования по сравнению с отсутствием осложнений у шинированных имплантатов, разница не была статистически значимой (точный тест Фишера P = 1.000; разница в пропорциях = -0.04; 95% ДИ -0.16 до 0.09). Осложнение заключалось в откалывании керамической облицовки коронки в позиции 15 через 1 год после нагрузки, что было решено на приеме. Перед рандомизацией и нагрузкой произошло еще одно осложнение: постоянная боль в течение 4 недель после установки имплантатов в позициях 36 и 37, которая зажила спонтанно.

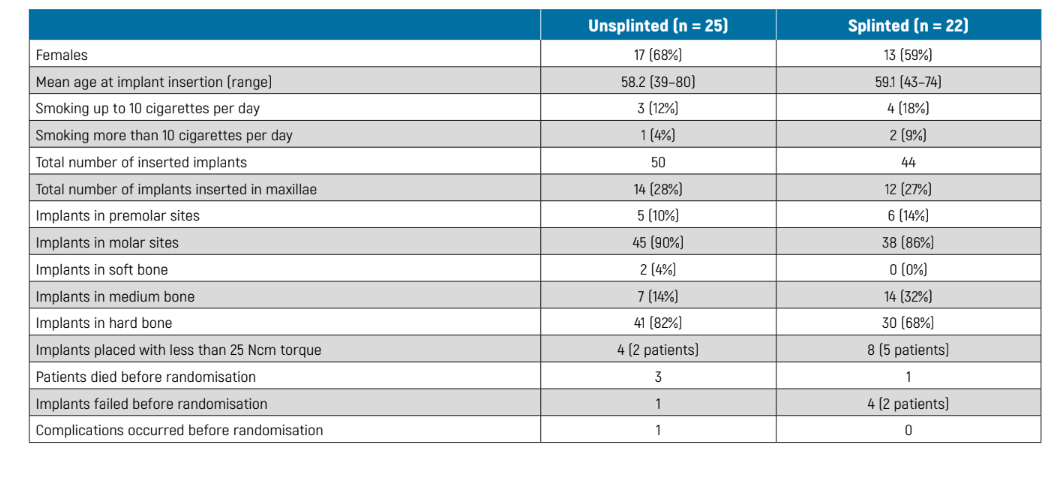

Изменения уровня периимплантной маргинальной кости могли быть измерены на всех поверхностях имплантатов по перипикальным рентгенограммам. Измерения не проводились на панорамных рентгенограммах. Не было статистически значимых различий между двумя группами в уровнях кости при установке имплантатов, нагрузке или через 1 год после нагрузки (Таблица 2). Однако обе группы постепенно теряли маргинальную периимплантную кость в статистически значимой степени (P <0.05) (Таблица 2). Через 1 год после нагрузки пациенты с несшинированными имплантатами потеряли -017 ± 0.31 мм, по сравнению с -0.36 ± 0.45 мм для шинированных имплантатов, разница между группами не была статистически значимой (P = 0.194; средняя разница 0.19 мм; 95% ДИ -0.10 до 0.48; Таблица 2).

Удовлетворенность пациентов

Через год после нагрузки все пациенты заявили независимым оценщикам результатов, что они были очень довольны как функцией, так и эстетикой своих протезов на имплантатах, за исключением трех пациентов из группы со связками (трое частично удовлетворены функцией, один частично удовлетворен эстетикой и еще один не был уверен) и одного пациента из группы без связок, который был частично удовлетворен как функцией, так и эстетикой. Только один пациент из группы со связками заявил, что не стал бы проходить такое же лечение снова. Не было статистически значимых различий между группами ни по функции (разница в пропорциях = 0.12; 95% ДИ -0.10 до 0.32, P = 0.318), ни по эстетике (0.06; 95% ДИ -0.13 до 0.26, P = 0.586), ни по готовности пройти ту же интервенцию снова (0.06; 95% ДИ -0.10 до 0.21, P = 0.462).

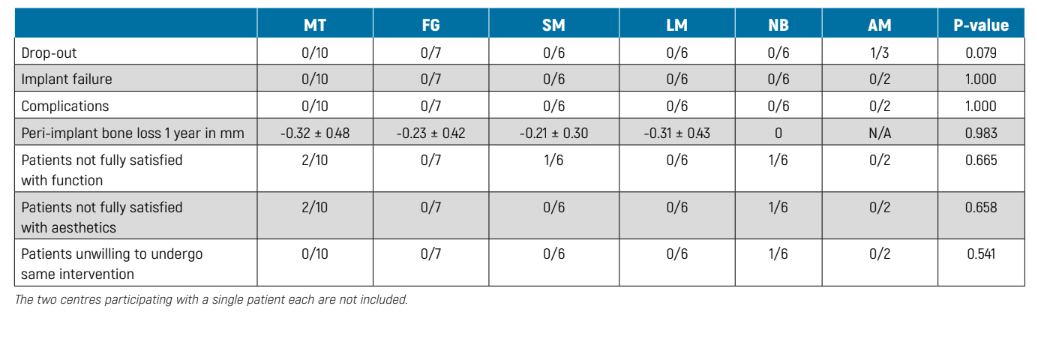

Сравнение между различными центрами

Два центра, которые лечили по одному пациенту, не были учтены для целей этих статистических анализов. Не было различий между шестью оставшимися центрами по любым из показателей исхода (Таблица 3).

Обсуждение

Это испытание было разработано для предоставления предварительных данных о том, будет ли более целесообразно соединить два соседних коротких импланта под одной протезой или восстановить их с помощью отдельных коронок. Существует общее мнение, что предпочтительнее соединять импланты под одной протезой, чтобы уменьшить риск возможных биомеханических осложнений. Однако наше очень предварительное наблюдение, основанное на небольшой выборке, показывает, что оба протезных варианта дают очень похожие клинические краткосрочные результаты. Очевидно, что наши выводы должны быть подтверждены более длительными наблюдениями (более 10 лет) и дальнейшими исследованиями с большими размерами выборки. Поскольку пока не было других испытаний, проверяющих нашу гипотезу, трудно сравнить наши результаты с результатами других, аналогичных испытаний. Наиболее актуальным вопросом сейчас является оценка среднесрочных и долгосрочных результатов этих двух протезных вариантов, и только более длительные наблюдения могут ответить на этот вопрос.

Тем временем, интересное наблюдение, возникшее из этого исследования, заключалось в том, что большинство имплантатов из обеих групп были установлены в кости, субъективно оцененной клиницистами как твердая кость во время сверления, что означает, что она, как правило, состояла в основном из кортикальной кости. Это можно объяснить двумя факторами: 1) большинство имплантатов было установлено в задние участки нижней челюсти, а кость в нижней челюсти, как правило, плотнее, чем в верхней; 2) челюсти были довольно атрофированы, и это снова делает наличие участков, характеризующихся плотной кортикальной костью, более распространенным. Это наблюдение также частично может объяснить положительный результат несоединенного одиночного имплантата в данном исследовании. Однако для более полного представления о фактической ситуации следует провести испытания, сосредоточенные только на коротких имплантатах, соединенных или нет, в задней части верхней челюсти.

Основные ограничения настоящего испытания заключаются в небольшом размере выборки, отклонениях от протокола (отсутствие рентгеновских снимков и панорамных рентгеновских снимков, сделанных вместо перипикальных рентгеновских снимков), что еще больше уменьшило размер выборки для радиографической оценки, и ограниченной продолжительности этого испытания. К сожалению, запланированный размер выборки, который и так был бы недостаточным, не был достигнут, так как большинство центров не набрали согласованное a priori количество пациентов. Кроме того, некоторые пациенты умерли или потерпели неудачу имплантата после его установки, но до рандомизации.

Тем не менее, по мере появления данных из других РКИ, должно быть возможно объединить наши результаты с данными аналогичных испытаний в мета-анализах, тем самым получив более крупные выборки, на основе которых можно будет определить более точную оценку возможных различий между двумя техниками, если таковые имеются. Что касается короткой продолжительности наблюдения, надеемся, что все центры продолжат мониторинг этой когорты пациентов, поскольку, если существуют какие-либо различия между двумя протезными решениями, они могут проявиться только через несколько лет функционирования.

Что касается настоящего исследования, оба метода были протестированы в реальных клинических условиях, а критерии включения пациентов были довольно широкими, поэтому результаты этого исследования могут быть с уверенностью обобщены на более широкую популяцию с аналогичными характеристиками, учитывая, что подавляющее большинство имплантатов было установлено в плотной челюстной кости.

Выводы

Наши данные, похоже, указывают на то, что в течение 1 года после нагрузки прогноз коротких имплантатов, в основном установленных в челюстях с плотным качеством кости, может не зависеть от того, были ли они соединены или нет под одними и теми же фиксированными протезами. Однако эти предварительные результаты необходимо подтвердить более крупными испытаниями с наблюдением не менее 5 лет.

Марко Талларико, Фульвио Гатти, Сильвио Марио Мелони, Леонардо Муззи, Никола Балдини, Якопо Бути, Армандо Минчарелли, Эрта Ханари, Марко Эспозито

Ссылки

- Ренуар Ф, Нисан Д. Влияние длины и диаметра имплантатов на показатели выживаемости. Clinical Oral Implants Research 2006;17(2):35-51.

- Феличе П, Барауссе К, Пистилли Р, Ипполито ДР, Эспозито М. Пятилетние результаты рандомизированного контролируемого испытания, сравнивающего протезы, поддерживаемые имплантатами длиной 5 мм, или более длинными имплантатами в увеличенной кости в задних атрофических беззубых челюстях. International Journal of Oral Implantology 2019;12:25-37.

- Феличе П, Барауссе К, Пистилли Р, Бути Дж, Джессароли М, Эспозито М. Короткие имплантаты против увеличения кости для установки более длинных имплантатов в атрофических верхних челюстях. Пятилетние результаты после нагрузки рандомизированного контролируемого испытания. Clinical Trials in Dentistry 2020;2: В печати.

- Феличе П, Пистилли Р, Барауссе К, Пиаттели М, Бути Дж, Эспозито М. Задние атрофические челюсти, восстановленные протезами, поддерживаемыми имплантатами длиной 6 мм и шириной 4 мм, или более длинными имплантатами в увеличенной кости. Пятилетние результаты после нагрузки рандомизированного контролируемого испытания. International Journal of Oral Implantology 2019;12:57-62.

- Болле К, Феличе П, Барауссе К, Пистилли Р, Труленкье-Эрикссон А, Эспозито М. Имплантаты длиной 4 мм против более длинных имплантатов в увеличенной кости в задних атрофических челюстях: результаты через год после нагрузки из многоцентрового рандомизированного контролируемого испытания. European Journal of Oral Implantology 2018;10:31-47.

- Гастальди Г, Феличе П, Пистилли Р, Барауссе К, Труленкье-Эрикссон А, Эспозито М. Короткие имплантаты как альтернатива поднятию синуса: 3-летнее многоцентровое рандомизированное контролируемое испытание. European Journal of Oral Implantology 2018;11:391-400.

- Канниццаро Г, Феличе П, Минчарелли АФ, Леоне М, Виола П, Эспозито М. Ранняя нагрузка имплантатов в атрофической задней верхней челюсти: одноэтапное боковое против поднятия синуса и 8 мм имплантаты с гидроксиапатитовым покрытием. 5-летнее рандомизированное контролируемое испытание. European Journal of Oral Implantology 2013;6:13-25.

- Эспозито М, Бути Дж, Барауссе К, Гаспарро Р, Саммартино Г, Феличе П. Короткие имплантаты против более длинных имплантатов в вертикально увеличенных атрофических нижних челюстях: систематический обзор рандомизированных контролируемых испытаний с 5-летним наблюдением после нагрузки. International Journal of Oral Implantology 2019;12:267-80.

- Эспозито М, Барауссе К, Пистилли Р, Пиаттели М, Ди Симоне С, Ипполито ДР, Феличе П. Задние атрофические челюсти, восстановленные протезами, поддерживаемыми имплантатами 5x5 мм с наноструктурированной титаново-кальциевой поверхностью или более длинными имплантатами в увеличенной кости. Пятилетние результаты рандомизированного контролируемого испытания. International Journal of Oral Implantology 2019;12:39-54.

- Гулье ФЛ, Рагхобар ГМ, Виссинк А, Мейер ХЯ. Одиночные коронки в резорбированной задней верхней челюсти, поддерживаемые либо 11-мм имплантатами в сочетании с хирургией поднятия дна синуса, либо 6-мм имплантатами: 5-летнее рандомизированное контролируемое испытание. International Journal of Oral Implantology 2019;12:315-26.

- Тома ДС, Хаас Р, Спорняк-Тутак К, Гарсия А, Тейлор ТД, Хаммерле ХЧФ. Рандомизированное контролируемое многоцентровое исследование, сравнивающее короткие зубные имплантаты (6 мм) с более длинными зубными имплантатами (11-15 мм) в сочетании с процедурами поднятия дна синуса: данные за 5 лет. Journal of Clinical Periodontology 2018;45:1465-74.