Анализ сканирующей электронной микроскопии абатментов зубных имплантатов, отклеившихся от монолитных реставраций из циркония с использованием термической обработки: in vitro исследование

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация

Цель: Целью данного in vitro исследования является представление протокола дебондинга, разработанного для удаления восстановительного элемента из монолитной цирконии, удерживаемого винтом, с его титанового абатмента, а также микроскопическая оценка целостности абатмента как на протезном, так и на соединительном уровнях.

Материалы и методы: Всего было протестировано 30 образцов. Каждый образец состоял из монолитного циркониевого восстановительного элемента, приклеенного к титановому абатменту с соединением. Были разработаны и изготовлены пять различных форм. Случайным образом одна треть титаново-соединительных абатментов была подвергнута анодированию. Затем все образцы циркония были приклеены к титановым абатментам в соответствии с заранее установленным протоколом. Через сорок восемь часов образцы были дебондированы в соответствии с экспериментальным протоколом. Результаты были оценены с помощью визуального осмотра с оптическим микроскопом, сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и анализа химического состава.

Результаты: Было собрано и визуально проанализировано тридцать образцов. Семь образцов были случайным образом оценены с помощью сканирующей электронной микроскопии. Во всех исследованиях не было зафиксировано значительных изменений. Анализ химического состава также не выявил изменений в химической структуре титана.

Выводы: Титановые абатменты не изменяют структуру и свойства материала, не вызывая фазовых изменений или образования оксидов, способствующих хрупкости. Необходимы дальнейшие клинические исследования с более длительными периодами наблюдения для подтверждения этих предварительных результатов.

Введение

Точность на интерфейсе имплант–абатмент является одним из самых важных аспектов, влияющих на ремоделирование краевой кости и риск периимплантита. Микротрещины и бактериальная утечка играют важную роль в воспалительных реакциях вокруг имплантатов и последующей потере поддерживающей кости для восстановления физиологической биологической ширины. Окончательный абатмент, установленный при введении имплантата и не подлежащий удалению, кажется эффективным протезным подходом для снижения физиологического ремоделирования краевой кости. Однако в последние десятилетия восстановление имплантатов с винтовым креплением стало более популярным благодаря предсказуемой фиксации, возможности извлечения и отсутствию потенциально удерживаемого субгингивального цемента. Последний пункт стал очень важным из-за тенденции устанавливать имплантаты субкристально.

Имплантация, ориентированная на протезирование, имеет решающее значение для долгосрочного успеха лечения, позволяя устанавливать имплантаты в наиболее точном мезио-дистальном и буко-лингвальном положении и глубине. Некоторые исследования показывают отсутствие клинических различий при установке имплантатов на 0,5 мм или 1,5 мм ниже края; следовательно, клиницисты могут выбирать по своему усмотрению. Однако глубина установки имплантата должна быть тщательно спланирована с учетом доступной костной и мягкотканевой толщины, типа имплантата, а также типа и формы дальнейшей протетической реконструкции. Установка имплантата в субкристальную позицию может оказать положительное влияние, особенно в эстетической зоне, где получение гармоничного профиля выхода является обязательным. Однако вертикальное положение в основном зависит от типа соединения. Имплантаты с внутренним конусным соединением и платформенным переключением на интерфейсе имплантат–абатмент, как показано, поддерживают стабильные уровни костной ткани в среднем в течение двух лет наблюдения при установке в субкристальном положении.

Благодаря своей эстетике, высоким механическим свойствам и биосовместимости, стабилизированные иттрием тетрагональные керамические материалы из циркония стали популярными в качестве предпочтительного восстановительного материала для одиночных коронок на имплантатах в эстетической зоне, с показателями выживаемости от 90% до 96% после наблюдения в течение 5 и 10 лет соответственно. По этим причинам и не только, компании по производству имплантатов предлагают несколько протезных вариантов для обеспечения восстановлений на имплантатах с винтовым креплением. Среди них можно рассмотреть титаново-основные абатменты (ТОА) или титаново-связанные абатменты как целесообразные варианты лечения для восстановления зубных имплантатов. Финальное восстановление представляет собой гибридное цементированное-винтовое эстетическое решение, состоящее из безметаллового восстановления, которое соединяется вне рта пациента с оригинальным ТОА. Основные преимущества этого подхода включают его возможность извлечения, высокую точность посадки имплант–абатмент (гарантированную производителем) и индивидуализацию профиля выхода. Более того, работая в полностью или частично цифровом рабочем процессе, гибридные протезные решения также могут привести к снижению производственных затрат по сравнению с классическим рабочим процессом.

Для создания гибридных протезных решений монолитные реставрации из циркония или фарфора, сплавленного с цирконием (PFZ), проектируются с помощью компьютерного моделирования (CAD) и производятся с помощью компьютерного производства (CAM) с полудигитальным или полностью цифровым подходом. В конечном итоге реставрации из циркония фиксируются на ТБА в кресле стоматолога, что приводит к гибридным цементированным/винтовым реставрациям. Этот подход снижает воспалительные процессы из-за остатков цемента в периимплантной ткани, сохраняя возможность их извлечения. Фиксацию также можно выполнить в стоматологической лаборатории в контролируемых условиях; тем не менее, в случае необходимости значительных керамических коррекций (цвет, контактные точки, окклюзия) ТБА должен быть отделен от керамической реставрации перед помещением в стоматологическую керамическую печь при 370°C на пять минут. Более того, когда реставрация из циркония отделяется, смоляной цемент остается прикрепленным к ней, и его необходимо удалить перед повторной фиксацией реставрации. В литературе есть несколько статей, касающихся протоколов фиксации и удерживающей силы. Однако на момент написания этой рукописи и, насколько известно авторам, нет рукописей, описывающих процедуры отделения и их влияние на поверхность титановый абатментов.

Целью данного in vitro исследования является представление протокола дебондинга, разработанного для удаления восстановительной конструкции из монолитной цирконии, удерживаемой винтом, с ее TBA, а также микроскопическая оценка целостности абатмента как на уровне протеза, так и на уровне соединения имплант-абатмент.

Материалы и методы

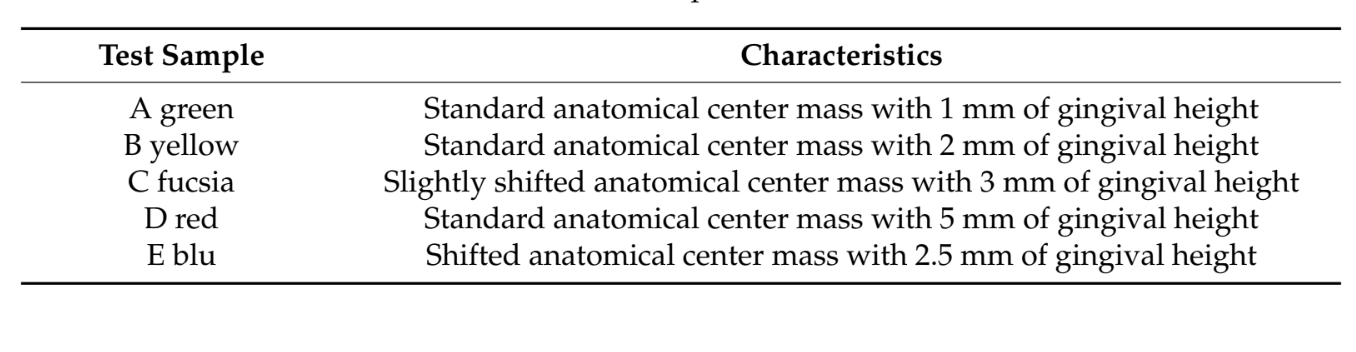

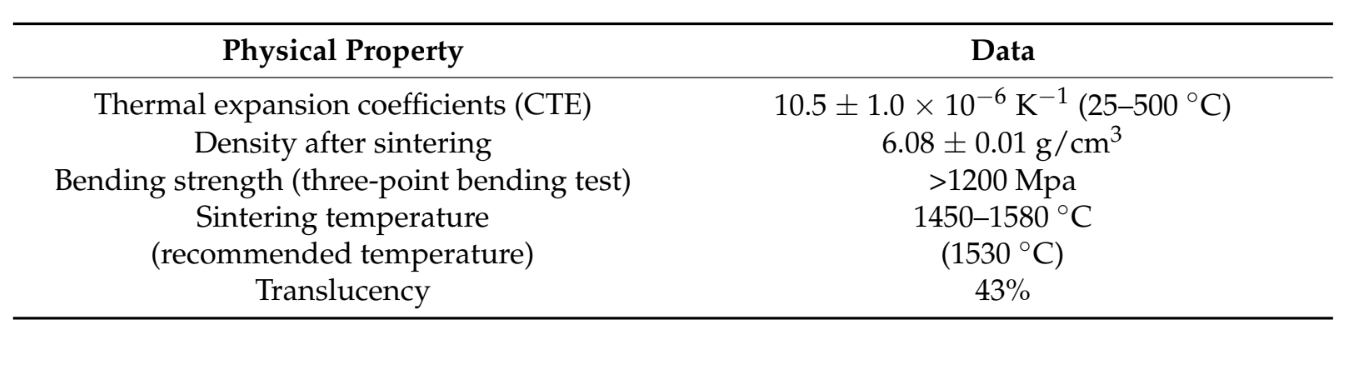

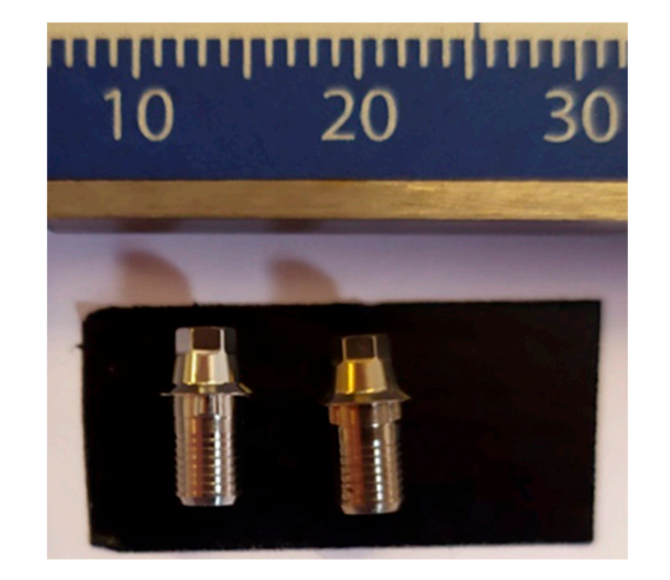

Всего было рассмотрено 30 образцов для данного in vitro исследования. В литературе не было найдено аналогичных исследований. По этой причине анализ размера выборки a priori не проводился. Каждый образец состоял из восстановительной конструкции из монолитной цирконии (MZR), приклеенной к TBA (Ti-link Abutment, Osstem Implant, Сеул, Южная Корея). Все MZR были спроектированы (с использованием компьютерного проектирования, CAD) и изготовлены (с использованием компьютерного производства, CAM) в одной стоматологической лаборатории в Италии с использованием стандартизированного протокола, рекомендованного производителем (ST ML, UpCera Shenzhen Dental Technology Co. LTD., Nobil-Metal, Асти, Италия). Процентный состав используемой цирконии составил ZrO2 + HfO2 + Y2O3 > 98%; Er2O3 < 1.0%; Fe2O3 < 0.3%; Pr2O3 < 0.2%; другие оксиды < 0.5%. Были разработаны и изготовлены пять различных форм, представляющих возможные крайние клинические переменные (Таблица 1 и Рисунок 1). Основные физические данные представлены в Таблице 2.

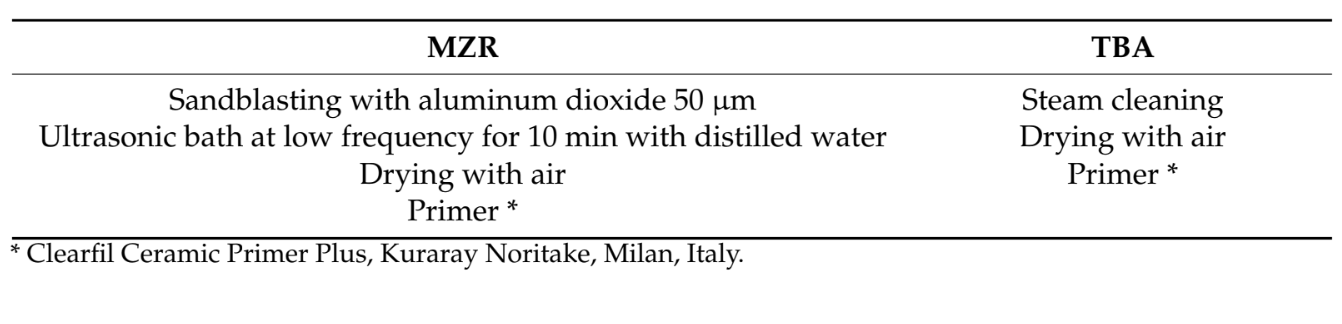

Случайным образом одна треть (10 из 30) ТБА подвергались процессу анодирования в анодирующей ванне, нагретой до 20°C с раствором 10 г трифосфата натрия (TPS) в 500 миллилитрах (мл) дистиллированной воды при плотности тока 5 мА × см−2 из-за стабилизированного анодирующего потенциала 65 В (анодирующее устройство, Artiglio S.n.c., Парма, Италия). Процесс анодирования привел к образованию оксидного слоя золотистого цвета толщиной около 120 мкм за 30 секунд. Впоследствии все образцы циркония были соединены с ТБС согласно хорошо известному протоколу (Таблица 3), как указано ниже.

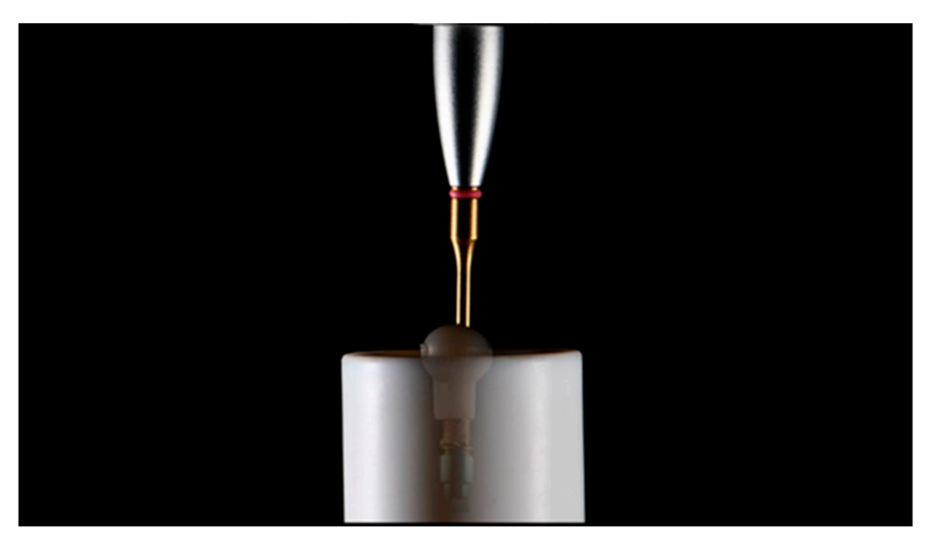

Тефлоновая лента использовалась для герметизации отверстия от винта. Затем МЗР были склеены с ТБА с использованием резинокомпозита PANAVIA SA (SA Cement Universal, Kuraray Noritake). Для обеспечения полного отверждения использовался гель с ингибированием кислорода (Oxyguard II gel, Kuraray Noritake, Милан, Италия). Сначала было выполнено быстрое отверждение в течение 5 секунд (Valo, Ultradent, Солт-Лейк-Сити, Юта, США). После удаления избыточного цемента образцы были помещены в свет для отверждения в стоматологической лаборатории и полимеризованы в течение 5 минут. Наконец, образцы были очищены и отполированы (Рисунок 2).

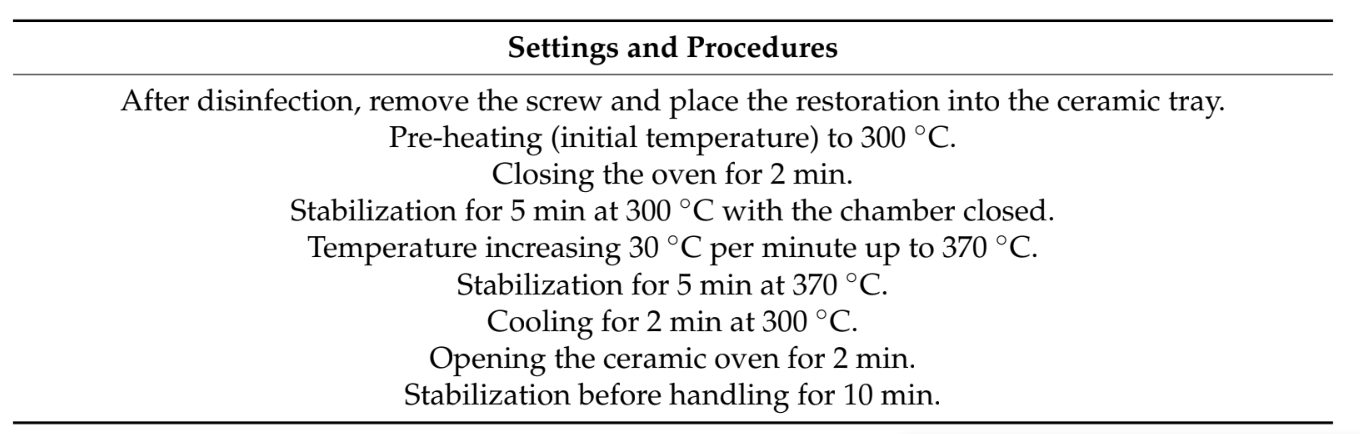

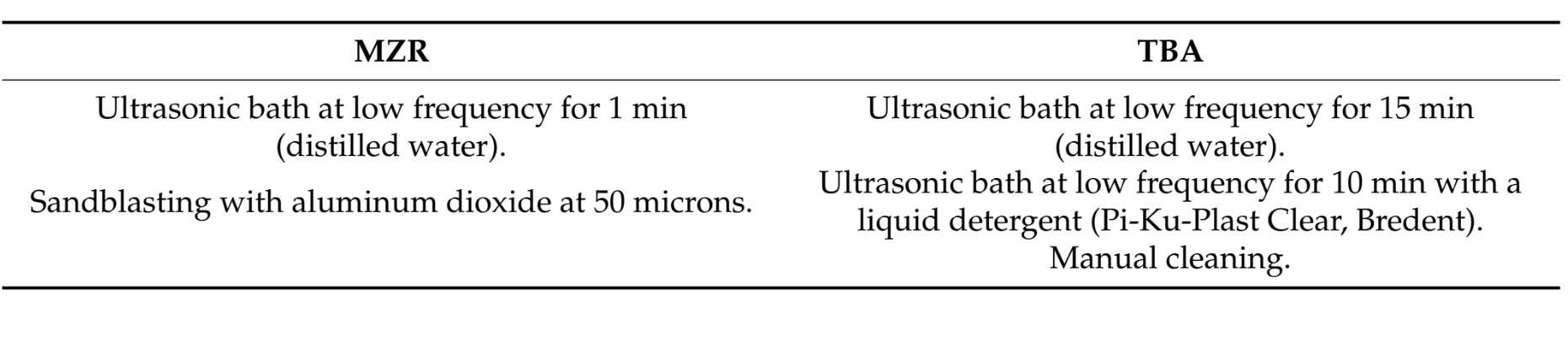

Через сорок восемь часов образцы были разъединены в соответствии с экспериментальным протоколом, представленным в Таблице 4, и как было опубликовано ранее.

ТБА были удалены из реставраций из циркония с помощью индивидуального инструмента, вставленного в отверстие доступа к винту абатмента (Рисунки 3 и 4).

Наконец, все ТБА были очищены в соответствии с установленным протоколом (Таблица 5), осмотрены с помощью оптического микроскопа и проанализированы с помощью СЭМ.

Анализ SEM проводился в двух центрах: одном государственном центре в Варшаве (Технический университет Варшавы, Варшава, Мазовия, Польша) и одном частном центре в Виллафранке д’Асти, Италия (R&D Nobil Metal SpA). Все собранные данные были проанализированы в Департаменте медицины, хирургии и фармацевтики Университета Сассари, Италия.

Результаты

Все MZR и TBA подвергались визуальному осмотру с помощью оптического микроскопа с различными увеличениями (до 40× значения увеличения, стереомикроскоп Leica MS5, Leica, Милан, Италия), чтобы оценить реакцию циркония на примененный протокол дебондинга, такой как разрушение и/или микроскопическая трещина.

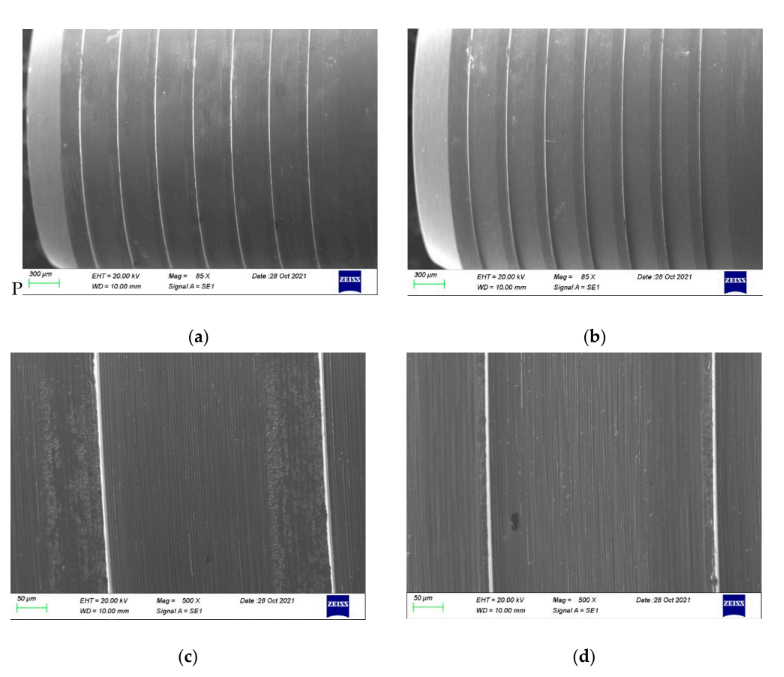

Случайным образом были исследованы 2 из 10 анодированных TBA и один новый титановый TBA (используемый в качестве контроля) с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM) с использованием SEM Zeiss EVO 10 (R&D Nobil Metal SpA, Италия), работающего на 20 кВ, чтобы оценить любые микроскопические отличия от тестового образца.

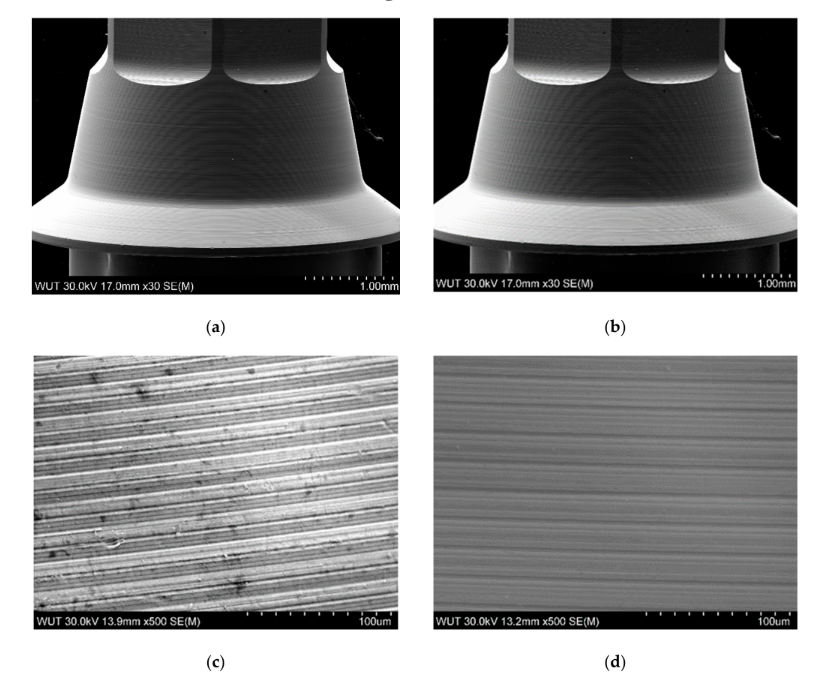

Случайным образом были исследованы 5 из 20 неанодированных TBA (тест) и один новый TBA (используемый в качестве контроля) с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM) с использованием SEM Hitachi SU70, работающего на 30 кВ, чтобы оценить любые микроскопические отличия от тестового образца.

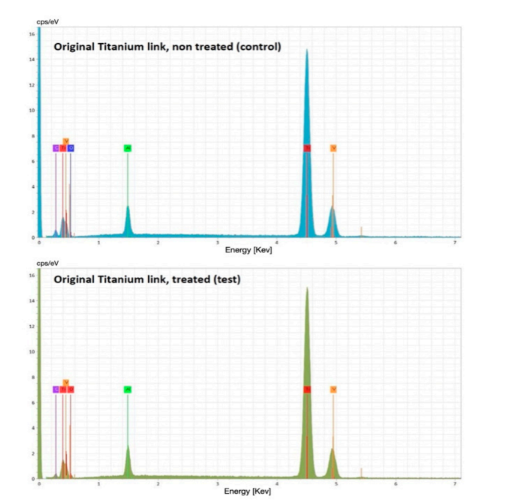

Анализ химического состава всех проанализированных образцов (тестовых и контрольных ТБА) был выполнен с помощью EDS зонда (Bruker—XFlash Detector, R&D Nobil Metal SpA, Италия), интегрированного в SEM Zeiss EVO 10 (R&D Nobil Metal SpA, Италия).

Результаты

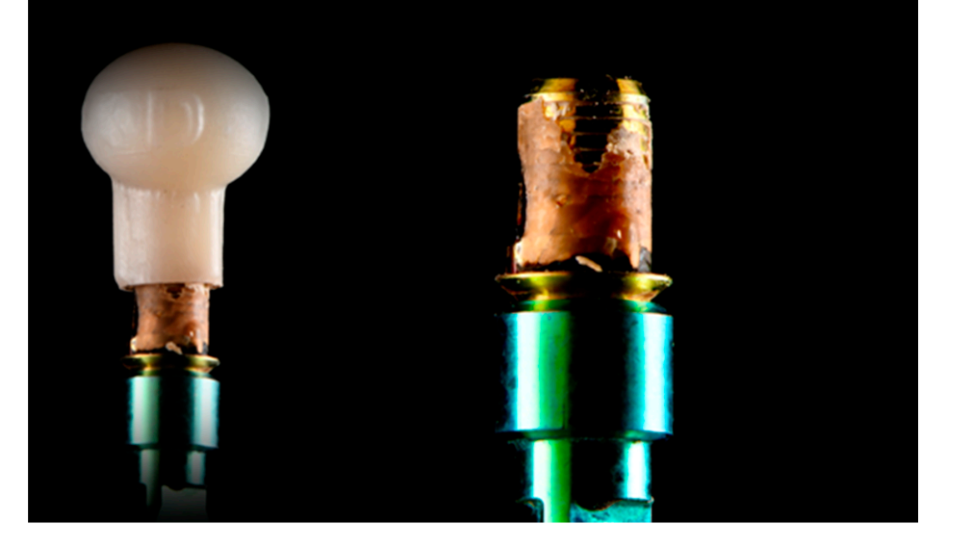

После процедуры дебондинга все МЗР и ТБА были визуально осмотрены с помощью стереомикроскопа. Все образцы были дебондированы в соответствии с вышеупомянутым протоколом. Затем все МЗР оказались свободными от осложнений, таких как трещины или линии трещин, независимо от форм. На рисунке 5 показан общий вид двух ТБА — с левой стороны деталь в начальном состоянии, а с правой стороны показаны ТБА после описанных процедур. Разницу в цвете между этими двумя легко заметить. Начальное состояние сохраняет типичный вид титана, в то время как второе стало желтым. Это ожидаемый результат, так как во время теплового воздействия при 370°C на поверхности титана образуется оксидный слой.

Поскольку повреждений не было обнаружено при стереомикроскопическом анализе, образцы были направлены непосредственно на SEM-инспекцию. Более подробную информацию можно найти на изображениях SEM, представленным на рисунке 6a–d. Конусная часть ТБА сравнивается на рисунке 6a,b. Как можно заметить, контраст на части после термического воздействия заметно менее выражен, что может быть связано с более низкой проводимостью образца или наличием очень тонкого слоя, который может затруднять выход вторичных электронов во время наблюдений. Оба этих признака могут быть связаны с наличием оксидного слоя, образовавшегося во время термического воздействия на ТБА. Более высокое увеличение ТБА в его исходном состоянии выявляет узоры от процесса производства — механической обработки. Цементирование и удаление циркония не изменили эти узоры, как видно на рисунке 6d, но некоторые незначительные изменения на поверхности можно заметить. Подобные результаты были получены для анодированных ТБА по сравнению с контролем и новым абатментом на титановом основании (рисунок 7).

Анализ химического состава (график рентгеновской спектроскопии с энергодисперсионным анализом [EDS]) не показал различий между тестовой и контрольной группами (Рисунок 8).

Обсуждение

Это in vitro исследование было разработано для микроскопической оценки эффекта протокола дебондинга, применяемого для удаления восстановительной конструкции из монолитной циркониевой керамики, удерживаемой винтом, из ее TBA. Насколько известно авторам, на момент написания данной статьи не существует сопоставимых исследований. Поэтому невозможно сравнить результаты настоящего исследования с другими исследованиями.

Одной из самых важных особенностей реставрации на имплантатах является ее возможность извлечения, что может быть необходимо при осложнениях с имплантатами. Монолитные керамические реставрации удовлетворяют потребность в подходящих эстетических реконструкциях и снижают риск отколов фарфора. Однако некоторые осложнения, такие как ослабление винта, все же могут наблюдаться. Кроме того, межпроксимальный контакт может быть потерян в области имплантатов, что увеличивает риск пародонтальных заболеваний. ТБА были введены для преодоления риска перелома абатмента одноцелевых реставраций из циркония, позволяя создать гибридную (цементную и винтовую) связь между имплантатами и монолитными реставрациями из циркония, и, наконец, обеспечивая благоприятный, долгосрочный, эстетический результат и удовлетворение пациента. Монолитные реставрации из циркония, склеенные на ТБА, могут быть легко извлечены изо рта пациента; тем не менее, должен применяться строгий протокол, такой как тот, который представлен в данном исследовании.

В настоящем исследовании анализируемые образцы были доведены до максимальной температуры 37°C в соответствии со стандартизированными параметрами, избегая так называемой "фазы снятия напряжения". Это предотвращает структурные изменения, которые обычно происходят с титаном при более высокой температуре. В настоящем исследовании стереографические микроскопические и СЭМ наблюдения показывают образование оксидов из-за изменения цвета поверхности на желтый (см. рисунок 6). С точки зрения материала процесс отсоединения не изменил свойства, а также размеры ТБА. Соединение имплантата свободно от каких-либо изменений. Более того, часть, где была цементирована коронка, имела некоторые незначительные, но несущественные изменения.

Формирование оксида титана при высоких температурах является хорошо известным фактом, и было установлено, что на него влияет температура отжига. Окисление происходит из-за высокой реактивности титана с кислородом в воздухе, даже при комнатной температуре. Поверхностная морфология и структурные и электрические свойства пленок TiO2 зависят от температуры отжига. Было замечено, что при увеличении температуры отжига до 900°C размер кристаллитов TiO2 увеличивается. Тем не менее, при температуре около 300° C пленки TiO2 кристаллизуются в анатазной фазе с низкой кристалличностью. В том же исследовании рассчитанные значения размера кристаллитов были меньше 30 нм. Это означает, что соединительная часть должна быть на 30 нанометров больше, чем контрольный TBA. Тем не менее, это трансформационный процесс, который не должен влиять на общие размеры TBA. Более того, согласно литературе, это может быть клинически незначительно. Было продемонстрировано, что несоответствия более 10 мкм приводят к микропроникновению и микродвижениям, которые позволяют бактериальной инфильтрации и механическим последствиям, таким как ослабление винтов. Признаком окисления является обесцвечивание из-за хрупкого слоя, обогащенного кислородом, близко к поверхности (Alpha Case), что может быть вредным для механических свойств образцов.

Основным ограничением настоящего исследования является in vitro характер исследования. Более того, хотя было изготовлено 30 образцов и проведен визуальный анализ, только 7 из 30 образцов были случайным образом оценены с помощью СЭМ. Тем не менее, все пять случайно выбранных образцов показали одинаковые результаты, что не оправдывает дополнительные тесты. Кроме того, режимы отказа не были зарегистрированы, и не проводилась оценка алгоритма для статистического анализа. По этим причинам данные должны интерпретироваться с осторожностью. Тем не менее, преимущества этого исследования могут быть применены в нескольких областях имплантной стоматологии, включая протезирование на имплантах.

Хотя механические или клинические испытания не проводились, основными клиническими соображениями являются то, что ТБА могут быть повторно использованы у того же пациента после дебондинга в тех случаях, когда был применен опубликованный протокол. Тем не менее, авторы считают, что ТБА должны быть приклеены на кресле после клинической примерки, чтобы избежать необходимости в дебондинге.

Выводы

С учетом того, что было наблюдено в результате SEM-анализа, обработка, проведенная на абатментах с титановым основанием, похоже, не изменила структуру и свойства материала, а также не привела к фазовым изменениям или образованию оксидов, вызывающих хрупкость. Согласно этим результатам, абатменты с титановым основанием могут быть повторно использованы после демонтажа. Необходимы дальнейшие клинические исследования с более длительными сроками наблюдения, чтобы подтвердить эти предварительные результаты.

Марко Талларико, Лукаш Задрожны, Нино Сквадрито, Леонардо Колелла, Маурицио Гуаландри, Даниэле Монтанари, Джанантонио Зибетти, Симоне Сантни, Витольд Хроминьский, Эдоардо Балдони, Сильвио Марио Мелони, Ауреа Иммаколата Лумбау и Милена Пизано

Ссылки

- Талларико, М.; Канулло, Л.; Каневa, М.; Озкан, М. Микробная колонизация на интерфейсе имплант-абатмент и ее возможное влияние на периимплантит: систематический обзор и мета-анализ. J. Prosthodont. Res. 2017, 61, 233–241. [CrossRef] [PubMed]

- Германн, Дж.С.; Бузер, Д.; Шенк, Р.К.; Скулфилд, Дж.Д.; Кокран, Д.Л. Биологическая ширина вокруг одно- и двухкомпонентных титановыми имплантами. Clin. Oral Implants Res. 2001, 12, 559–571. [CrossRef] [PubMed]

- Талларико, М.; Каневa, М.; Мелони, С.М.; Ханари, Е.; Ковани, У.; Канулло, Л. Окончательные абатменты, установленные при вживлении имплантата и никогда не удаляемые: является ли это эффективным подходом? Систематический обзор и мета-анализ рандомизированных контролируемых испытаний. J. Oral Maxillofac. Surg. 2018, 76, 316–324. [CrossRef] [PubMed]

- Талларико, М.; Каневa, М.; Балдини, Н.; Гатти, Ф.; Дувина, М.; Билли, М.; Яннелло, Г.; Пиачентини, Г.; Мелони, С.М.; Чиччу, М. Реабилитация, ориентированная на пациента, при одиночном, частичном и полном отсутствия зубов с фиксированными зубными протезами на цементе или винтах: Первая Консенсусная конференция Центра исследований и образования по имплантологии Osstem 2017. Eur. J. Dent. 2018, 12, 617–626. [CrossRef]

- Талларико, М.; Чайковская, М.; Чиччу, М.; Джардина, Ф.; Минчарелли, А.; Задрожны, Ł.; Парк, С.Ж.; Мелони, С.М. Точность хирургических шаблонов с металлическими и без металлических рукавов в случае частичных реставраций: систематический обзор. J. Dent. 2021, 115, 103852. [CrossRef]

- Задрожны, Ł.; Чайковская, М.; Миджирицкий, Е.; Вагнер, Л. Повторяемость свободных имплантаций с поддержкой универсальных пластиковых рукавов — in vitro исследование. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 4453. [CrossRef]

- Джудгар, Р.; Джиро, Г.; Зенобио, Е.; Коэльо, П.Г.; Ферес, М.; Родригес, Дж.А.; Мангано, К.; Иеззи, Г.; Пиаттели, А.; Шибли, Дж.А. Биологическая ширина вокруг одно- и двухкомпонентных имплантатов, извлеченных из человеческих челюстей. BioMed Res. Int. 2014, 2014, 850120. [CrossRef]

- Спинато, С.; Галиндо-Морено, П.; Бернарделло, Ф.; Заффе, Д. Минимальная высота абатмента для устранения потери костной ткани: влияние дизайна шейки имплантата и платформенного переключения. Int. J. Oral Maxillofac. Implants 2018, 33, 405–411. [CrossRef]

- Гуо, Т.; Гулати, К.; Арора, Х.; Хан, П.; Фурнье, Б.; Ивановски, С. Гонка за вторжением: понимание интеграции мягких тканей в трансмукозной области титановыми зубными имплантатами. Dent. Mater. 2021, 37, 816–831. [CrossRef]

- Ивановски, С.; Ли, Р. Сравнение периимплантных и пародонтальных маргинальных мягких тканей в состоянии здоровья и болезни. Periodontol. 20002018, 76, 116–130. [CrossRef]

- Эспозито, М.; Салина, С.; Риготти, Ф.; Мазарини, С.; Лонгхин, Д.; Григолетто, М.; Бути, Дж.; Сбриколи, Л.; Гуалини, Ф. Мультицентровое рандомизированное контролируемое испытание 0,5 мм против 1,5 подкреслительного размещения зубных имплантатов с внутренним конусным соединением: результаты через пять лет после нагрузки. Clin. Trials Dent. 2020, 2, 77–89. [CrossRef]

- Новаес, А.Б., мл.; Баррос, Р.Р.; Муглия, В.А.; Боргес, Г.Ж. Влияние расстояний между имплантатами и глубины размещения на формирование папиллы и резорбцию кости: клиническое и рентгенографическое исследование на собаках. J. Oral Implantol. 2009, 35, 18–27. [CrossRef] [PubMed]

- Лопс, Д.; Стоккеро, М.; Мотта Джонс, Дж.; Френи, А.; Палазоло, А.; Ромео, Е. Пятиградусное внутреннее конусное соединение и стабильность маргинальной кости вокруг подкреслительных имплантатов: ретроспективный анализ. Materials 2020, 13, 3123. [CrossRef] [PubMed]

- Рабель, К.; Спайс, Б.Ц.; Пьералли, С.; Вах, К.; Кохал, Р.Й. Клиническая эффективность монолитных керамических коронок на имплантатах: систематический обзор и мета-анализ. Clin. Oral Implants Res. 2018, 29, s196–s223. [CrossRef] [PubMed]

- Пьетурссон, Б.Е.; Валенте, Н.А.; Страсдинг, М.; Цвахлен, М.; Лю, С.; Сайлер, И. Систематический обзор выживаемости и частоты осложнений одиночных коронок из циркония-церамики и металлокерамики. Clin. Oral Implants Res. 2018, 29, s199–s214. [CrossRef]

- Ларссон, С.; Веннерберг, А. Клинический успех коронок на основе циркония: систематический обзор. Int. J. Prosthodont. 2014, 27, 33–43. [CrossRef]

- Аль-Тхобити, А.М. Абатменты с титановым основанием в имплантационной протезировании: обзор литературы. Eur. J. Dent. 2022, 16, 49–55. [CrossRef]

- Талларико, М.; Фиореллини, Дж.; Накадима, Я.; Омори, Й.; Такахиса, И.; Канулло, Л. Механические результаты, микроутечки и маргинальная точность на интерфейсе имплант-абатмент оригинальных и неоригинальных абатментов имплантатов: систематический обзор in vitro исследований. BioMed Res. Int. 2018, 2018, 2958982. [CrossRef]

- Йода, Т.; Зароне, Ф.; Феррари, М. Полный цифровой рабочий процесс в фиксированной протезировании: систематический обзор. BMC Oral Health 2017, 17, 124. [CrossRef]

- Мюлеманн, С.; Краус, Р.Д.; Хаммерле, К.Х.Ф.; Тома, Д.С. Является ли использование цифровых технологий для изготовления реконструкций на имплантатах более эффективным и/или более результативным, чем традиционные методы: систематический обзор. Clin. Oral Implants Res. 2018, 29, s184–s195. [CrossRef]

- Чайковская, М.; Валеевская, Е.; Задрожны, Ł.; Вечерек, М.; Свежковский, В.; Вагнер, Л.; Миджирицкий, Е.; Марковский, Дж.

- Сравнение моделей из зубного камня и их 3D-печатных акриловых реплик по точности и механическим свойствам. Materials 2020, 13, 4066. [CrossRef] [PubMed]

- Задрожны, Ł.; Рогус, П.; Пизлак, М.; Талларико, М. Полный и полуцифровой рабочий процесс в случае хирургического лечения нижнечелюстной кисты. J. Dent. 2022, 121, 104013. [CrossRef]

- Захоуи, А.; Бергамо, Е.Т.; Марун, М.М.; Силва, К.П.; Коэльо, П.Г.; Бонфанте, Е.А. Протокол цементации для склеивания циркониевых коронок с абатментами CAD/CAM на титановом основании. Int. J. Prosthodont. 2020, 33, 527–535. [CrossRef] [PubMed]

- Буркхардт, Ф.; Питта, Дж.; Фехмер, В.; Можон, П.; Сайлер, И. Силы удержания монолитных CAD/CAM коронок, адгезивно цементированных к абатментам с титановым основанием — влияние загрязнения слюной, за которым следует очистка поверхности связи титана. Materials 2021, 14, 3375. [CrossRef] [PubMed]

- Питта, Дж.; Буркхардт, Ф.; Мекки, М.; Фехмер, В.; Можон, П.; Сайлер, И. Влияние абразивной обработки абатмента с титановым основанием на стабильность соединения и силы удержания коронок после искусственного старения. J. Prosthet. Dent. 2021, 126, 214–221. [CrossRef]

- Поззи, А.; Талларико, М.; Барлаттани, А. Монолитные коронки из литиевого дисиликатного материала, склеенные на имплантатах с полным контуром CAD/CAM из циркония с 3 до 5 лет наблюдения. J. Oral Implantol. 2013, 41, 450–458. [CrossRef]

- Поззи, А.; Холст, С.; Фаббри, Г.; Талларико, М. Клиническая надежность мостов из циркония CAD/CAM на немедленно загруженных имплантатах, установленных с помощью компьютерной помощи/шаблонного направленного хирургического вмешательства: ретроспективное исследование с наблюдением от 3 до 5 лет. Clin. Implant Dent. Relat. Res. 2015, 17, e86–e96. [CrossRef]

- Аморфини, Л.; Сторе́лли, С.; Моска, Д.; Сканферла, М.; Ромео, Е. Сравнение цементированных и винтовых абатментов, изготовленных с помощью компьютерного дизайна/компьютерного производства для эстетически расположенных одиночных имплантатов: 10-летнее рандомизированное проспективное исследование. Int. J. Prosthodont. 2018, 31, 359–366. [CrossRef]

- Гассер, Т.Й.В.; Папагеоргиу, С.Н.; Элиадес, Т.; Хаммерле, К.Х.Ф.; Тома, Д.С. Потеря межпроксимального контакта на имплантатах: ретроспективное клиническое исследование с 10-летним наблюдением. Clin. Oral Implants Res. 2022, 33, 482–491. [CrossRef]

- Штимельмайр, М.; Эдельхофф, Д.; Гют, Дж.Ф.; Эрдельт, К.; Хаппе, А.; Беер, Ф. Износ на интерфейсе титановый-титан и титановый-цирконий имплант-абатмент: сравнительное in vitro исследование. Dent. Mater. 2012, 28, 1215–1220. [CrossRef]

- Сола-Руис, М.Ф.; Сельва-Отаолаурручи, Е.; Сенент-Висенте, Г.; Гонсалес-де-Коссио, И.; Амиго-Боррас, В. Точность комбинирования различных марок имплантатов и абатментов. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal 2013, 18, e332–e336. [CrossRef] [PubMed]

- Бакри, А.С.; Сахдан, М.З.; Адрийянто, Ф.; Рашип, Н.А.; Сайд, Н.Д.М.; Абдулла, А.А.; Рахим, М.С. Влияние температуры отжига тонких пленок диоксида титана на структурные и электрические свойства. AIP Conf. Proc. 2017, 1788, 030030. [CrossRef]

- Пэнг, В.; Цзэн, В.; Чжан, Ю.; Ши, Ц.; Цюань, Б.; У, Дж. Влияние цветных оксидов титана на изменение цвета на поверхности сплава Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe. J. Mater. Eng. Perform. 2013, 22, 2588–2593. [CrossRef]

- Альсисто, Дж.; Энрике, А.; Гарсия, Х.; Хинксон, С.; Хан, М.; Фойос, Дж.; Огрэн, Дж.; Ли, Е.В.; Эс-Саид, О.С. Влияние термической истории на цвет оксидных слоев в сплаве титана 6242. Eng. Fail. Anal. 2004, 6, 811–816. [CrossRef]

- Гаддам, Р.; Сефер, Б.; Педерсон, Р.; Антти, М.-Л. Окисление и образование альфа-слоя в сплаве Ti–6Al–2Sn–4Zr–2Mo. Mater. Charact. 2015, 99, 166–174. [CrossRef]

- Минервини, Г.; Фиорилло, Л.; Руссо, Д.; Ланца, А.; Д’Амико, К.; Червино, Г.; Мето, А.; Ди Франческо, Ф. Протезирование у пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава и орофациальной болью и/или бруксизмом: обзор литературы. Prosthesis 2022, 4, 253–262. [CrossRef]

- Минервини, Г.; Романо, А.; Петруззи, М.; Майо, К.; Серпико, Р.; Луччезе, А.; Кандотто, В.; Ди Стазио, Д. Телескопическая съемная протеза на натуральных зубах: протезирование у пациента с синдромом (ОФД) и обзор доступной литературы. J. Biol. Regul. Homeost. Agents 2018, 32 (Доп. 1), 131–134.

- Антонелли, А.; Беннардо, Ф.; Бранкаччо, И.; Бароне, С.; Фемиано, Ф.; Нуччи, Л.; Минервини, Г.; Фортунато, Л.; Аттанасио, Ф.; Джудиче, А. Может ли компакция кости улучшить первичную стабильность имплантата? Сравнительное in vitro исследование с техникой оссеоденсификации. Appl. Sci. 2020, 10, 8623. [CrossRef]