Изучение плотности костной ткани в области верхушек корней

Своевременное прорезывание зубов является одним из важных показателей нормального развития зубочелюстной системы (Виноградова Т. Ф., 1986; Колесов Н. А., 1970; Cameron A. C., Widmer R. P., 2003, и др.). Ретенция отдельных зубов нередко является причиной нарушения формирования зубных рядов, их смыкания, функциональных и эстетических отклонений (Арсенина О. И., Стадницкая Н. П., 1998; Жигурт Ю. И., Хорошилкина Ф. Я., 1997; U. R. Proffit, 2006).

Подробно рассмотрена методика лечения при ретенции клыка на вебинаре Протокол удаленного ортодонтического лечения пациента с ретенированными клыками.

По различным данным распространенность ретенции зубов составляет от 4 до 29 % среди всех зубочелюстных аномалий и на сегодняшний день продолжает увеличиваться.

Возможность исправления зубочелюстных аномалий, связанных с наличием ретенированных зубов, во многом зависит от положения зуба в костной ткани и ее плотности (Хорошилкина Ф. Я., Жигурт Ю. И., 1997). Нередко у пациентов наблюдаются явления остеосклероза в области ретенированного зуба. Вследствие этого все попытки ортодонта установить зуб в правильное положение заканчиваются неудачно.

Сегодня в стоматологии все чаще используется новый метод диагностики — дентальная компьютерная томография.

В отличие от обычной рентгенографии, компьютерная томография является более информативной, так как позволяет получать изображения анатомических структур челюстно-лицевой области в трех плоскостях, выделять слой интересующего объекта и рядом располагающихся органокомплексов толщиной от 1 до 10 мм. Компьютерная томография также позволяет определить плотность костной ткани и, следовательно, прогнозировать результат лечения ретенции зубов.

Однако на сегодняшний день отсутствуют данные о нормальных значениях плотности костной ткани в области верхней и нижней челюстей.

В связи с этим мы поставили цель: на основании дентальных компьютерных томограмм определить значения плотности костной ткани в области верхушек корней зубов верхней и нижней челюстей.

КЛИНИЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

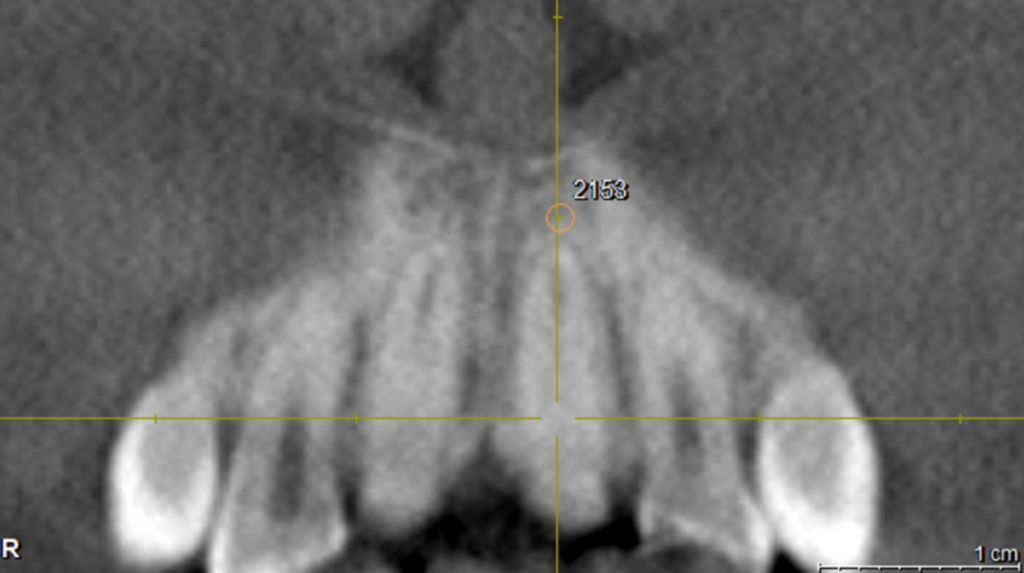

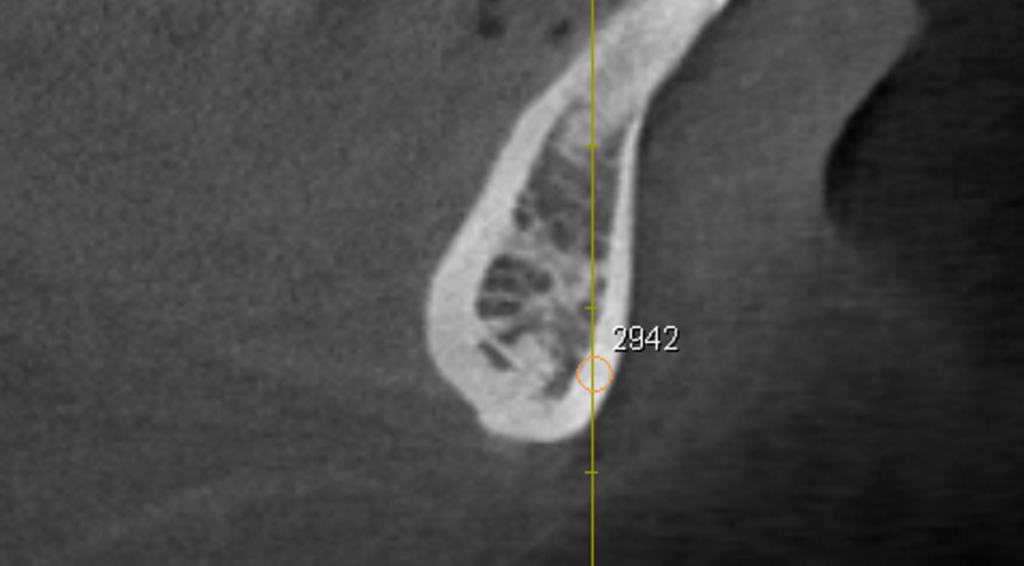

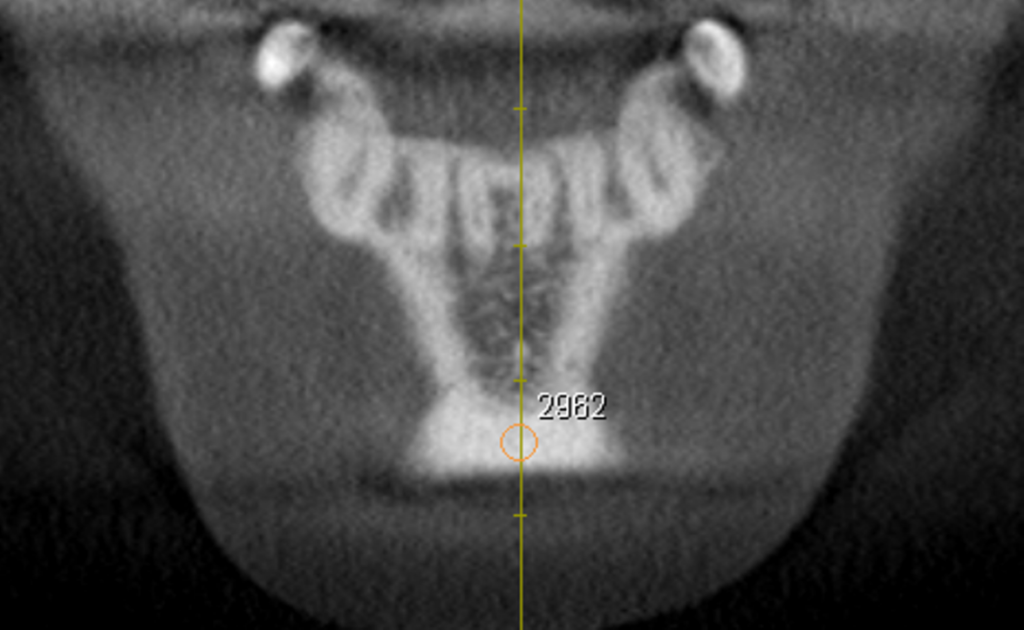

Были изучены томограммы 50 пациентов (28 женщин и 22 мужчин) в возрасте от 20 до 50 лет. Средний возраст обследованных составил 34 года. Для проведения измерений использовались томограммы, полученные с помощью трехмерного дентального компьютерного томографа Sirona «GALILEOS». Измерения проводились во фронтальной и сагиттальной плоскостях, в области верхушек корней всех зубов верхней и нижней челюстей. Данные пациенты не имели ретенированных зубов (рис. 1, 2).

Рис. 1а. Измерение плотности костной ткани в области зуба 2.1 во фронтальной плоскости.

Рис. 1а. Измерение плотности костной ткани в области зуба 2.1 во фронтальной плоскости.

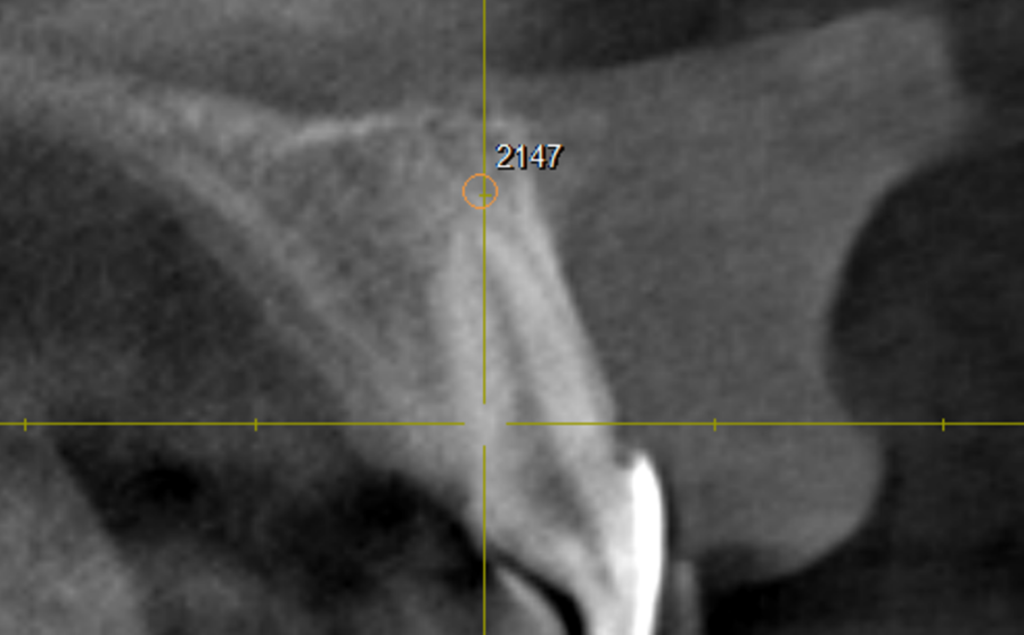

Рис. 1б. Измерение плотности костной ткани в области зуба 2.1 в сагиттальной плоскости.

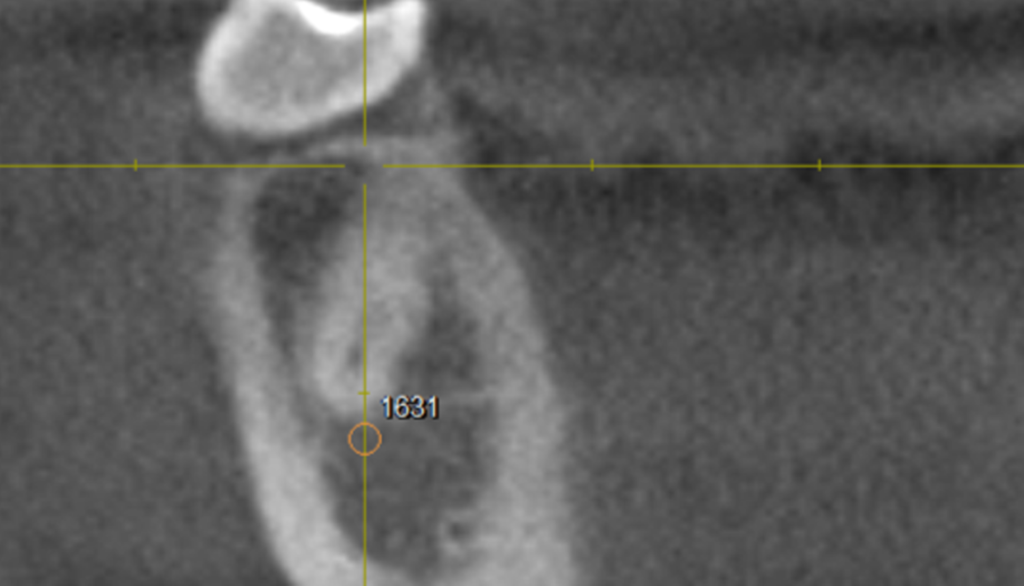

Рис. 1б. Измерение плотности костной ткани в области зуба 2.1 в сагиттальной плоскости. Рис. 2а. Измерение плотности костной ткани в области зуба 4.5 в сагиттальной плоскости.

Рис. 2а. Измерение плотности костной ткани в области зуба 4.5 в сагиттальной плоскости. Рис. 2б. Измерение плотности костной ткани в области зуба 4.5 во фронтальной плоскости.

Рис. 2б. Измерение плотности костной ткани в области зуба 4.5 во фронтальной плоскости.

Подробно методика проведения измерения плотности костной ткани в области ретенированных зубов описана в статье «Методика оценки положения ретенированных зубов по данным дентальной компьютерной томографии», часть 1, журнал «Институт стоматологии», № 1 (46), апрель-2010, стр. 30—33.

Результаты измерений заносились в таблицы, после чего производился корреляционный анализ для выявления разности показателей, полученных при измерении плотности костной ткани в области верхушек корней зубов, в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Сравнивались данные, полученные при измерении плотности костной ткани в области одноименных зубов (табл. № 1).

Таблица № 1. Выявленные значения плотности костной ткани

| № ЗУБА | ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ (M ± Б) |

| 1.1, 2.1 | 2006,7 ± 258 |

| 1.2, 2.2. | 1879,4 ± 267,8 |

| 1.3. 2.3, | 1942 ± 277 |

| 1.4, 2.4, 1.5, 2.5 | 1755 ± 288 |

| 1.6, 2.6, 1.7, 2.7 | 1638,7 ± 268,6 |

| 4.1. 3.1 | 1909,9 ±254,2 |

| 4.2. 3.2 | 1914,4 ± 317,2 |

| 4.3, 3.3 | 1935,4 ± 293,2 |

| 4.4, 4.5, 3.4, 3.5 | 1795,3 ± 309,8 |

| 4.6, 4.7, 3.6, 3.7 | 1685,4 ± 311 |

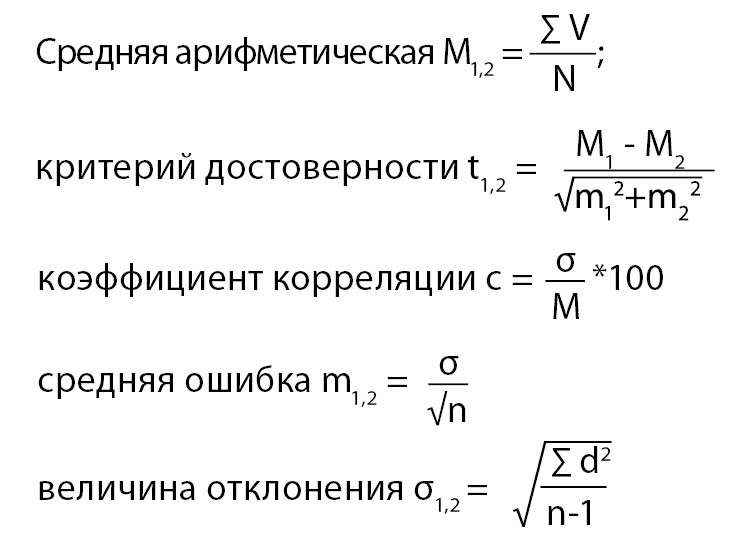

Для анализа результатов использовались следующие формулы:

Для контроля правильности измерений, проведенных в области верхушек корней зубов во фронтальной и сагиттальной плоскостях, измеряли плотность костной ткани в области подбородочной кости, также во фронтальной и сагиттальной плоскостях (рис. 3, 4).

Рис. 3. Измерение плотности костной ткани в области подбородочной кости в сагиттальной плоскости.

Рис. 3. Измерение плотности костной ткани в области подбородочной кости в сагиттальной плоскости. Рис. 4. Измерение плотности костной ткани в области подбородочной кости во фронтальной плоскости.

Рис. 4. Измерение плотности костной ткани в области подбородочной кости во фронтальной плоскости.

Так как подбородочная кость является плотной костной структурой, мы предположили, что показания ее плотности в разных плоскостях будут одинаковыми либо различаться незначительно.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о малой разности показателей плотности костной ткани в области верхушек корней зубов в сагиттальной и фронтальной плоскостях (во всех случаях t < 2), при значительной однородности корреляционных рядов (с = 7,51; = 8,22 и т. д.).

Похожие показатели наблюдались и при измерении плотности костной ткани в подбородочной области. Также во всех случаях коэффициент достоверности t < 2, а показатель однородности корреляционных рядов «с» составил 6,55; 5,15 и т. д.

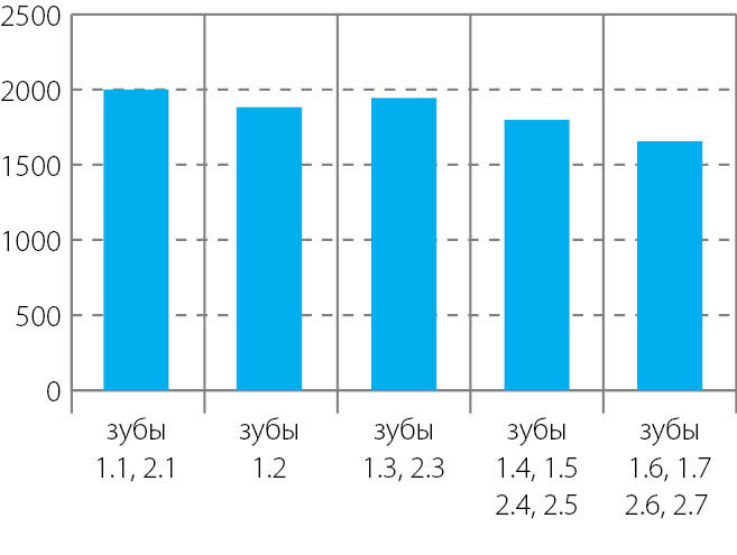

В ходе проведенных исследований мы обнаружили существенную разность показателей плотности костной ткани в области передней и боковой групп зубов как на верхней, так и на нижней челюсти. На верхней челюсти отмечалось снижение плотности костной ткани от центральных резцов к боковым резцам, затем небольшое увеличение плотности к клыкам, затем существенное снижение к премолярам и молярам.

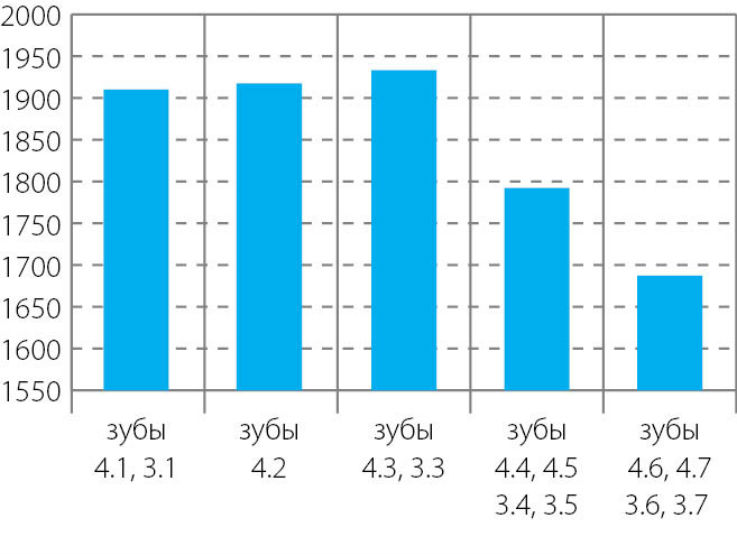

На нижней челюсти отмечалось последовательное увеличение плотности от центральных резцов к боковым резцам и клыкам, затем существенное снижение к премолярам и молярам. Однако колебания показателей плотности костной ткани внутри передней и жевательной групп зубов не являлись достоверными (t = 0,77; 0,55 и т. д.).

Достоверная разница наблюдалась лишь между группами передних и боковых зубов (t = 4,42; 7,97 и т. д.). Из чего можно сделать вывод о снижении плотности костной ткани от резцов и клыков к премолярам и молярам как на верхней, так и на нижней челюстях (рис. 5, 6, табл. № 1).

Рис. 5. Динамика изменения плотности костной ткани. Верхняя челюсть.

Рис. 5. Динамика изменения плотности костной ткани. Верхняя челюсть. Рис. 6. Динамика изменения плотности костной ткани. Нижняя челюсть.

Рис. 6. Динамика изменения плотности костной ткани. Нижняя челюсть.

Также была обнаружена разница между показателями плотности костной ткани верхней и нижней челюстей в области одноименных зубов. Так, разница между центральными резцами составила 96,8 единицы, между боковыми резцами — 35 единиц, между клыками — 6,6 единицы, между премолярами — 40,3 единицы и между молярами 46,7 единицы. Однако достоверная разница показателей наблюдалась лишь у центральных резцов (t = 5,15), боковых резцов (t = 2,395) и у премоляров (t = 2,632). В области клыков и моляров разность показателей плотности костной ткани достоверно не определялась (t = 0,59 и t = 0,91 соответственно).

В качестве апробирования полученных результатов приводим выписки из историй болезней пациентов с зубочелюстными аномалиями, обратившихся в клинику.

Пациентка З., 42 лет, и пациент Ф., 30 лет. Данным пациентам были выполнены томограммы на дентальном компьютерном томографе Sirona «GALILEOS». У пациентки З. был выявлен ретенированный зуб 2.3, у пациента Ф. ретенированный зуб 1.3 (рис. 7, 8).

Рис. 7. Пациентка З., 42 лет. Ретенция зуба 2.3.

Рис. 7. Пациентка З., 42 лет. Ретенция зуба 2.3. Рис. 8. Пациент Ф., 30 лет. Ретенция зуба 1.3.

Рис. 8. Пациент Ф., 30 лет. Ретенция зуба 1.3.

В области ретенированных зубов была определена плотность костной ткани во фронтальной и сагиттальной плоскостях. У Пациентки З. плотность костной ткани в области зуба 2.3 составила 1505 единиц. У пациента Ф. плотность костной ткани в области зуба 1.3 составила 1495 единиц.

Таким образом наблюдается разница между данными показателями плотности костной ткани в области ретенированных зубов в сравнении со средней величиной плотности костной ткани в области прорезавшихся зубов, которая составляет 1942 ± 277.

ВЫВОДЫ

- Измерение плотности костной ткани в области корней зубов по данным дентальной компьютерной томографии возможно как во фронтальной, так и в сагиттальной плоскостях. Измерения можно проводить только в одной из плоскостей, так как их показатели почти одинаковы.

- Достоверные различия определяются в показателях плотности костной ткани в области верхушек корней клыков и моляров (t = 7,97; 11,2).

- Не определяется достоверного различия в показателях плотности костной ткани в области верхушек корней у одноименных зубов верхней и нижней челюстей (t = 0,59; 0,91).

- Плотность костной ткани снижается от центральной группы зубов к боковой группе как на верхней, так и на нижней челюстях.

- Полученные данные могут служить ориентиром для определения плотности костной ткани в области ретенированных зубов.

Актуальная информация о лечении сложных и нестандартных случаев в ортодонтии на онлайн-курсе Функциональная ортодонтия. Аутотрансплантация. Ретенция.

http://dentalmagazine.ru/