Анатомия пародонта: подробное строение и функции десны

Иногда шутя стоматологи поговаривают, что могут поставить диагноз любому пациенту до того, как тот сел в кресло. Дело в повсеместной распространенности заболеваний пародонта. И диагноз «гингивит» можно заочно поставить подавляющему большинству и при этом не ошибиться. Итак, что же такое пародонт и из чего он состоит?

Важные анатомические аспекты тканей пародонта представлены на вебинаре Продвинутое лечение заболеваний пародонта.

Строение пародонта

Пародонт зуба – это ткани, которые его окружают. Точнее, комплекс тканей. Они связаны между собой общим местоположением, развитием и выполняемыми функциями. В строении пародонта выделяют четыре главные составляющие:

- десну;

- пародонтальную связку;

- цемент корня зуба;

- альвеолярную кость (альвеолярная часть нижней челюсти и альвеолярный отросток верхней).

В этой статье рассмотрим строение десны.

Десна

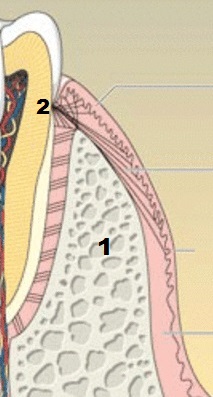

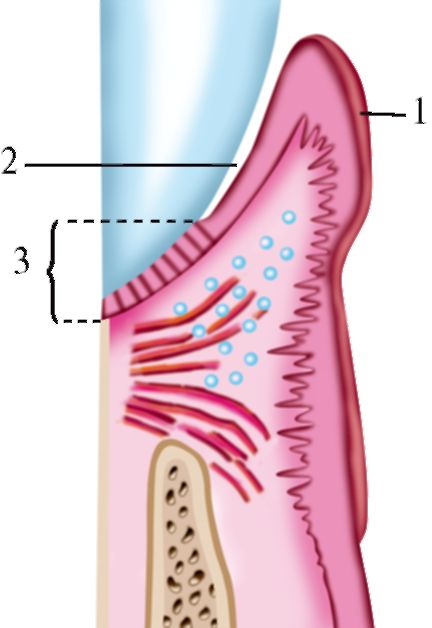

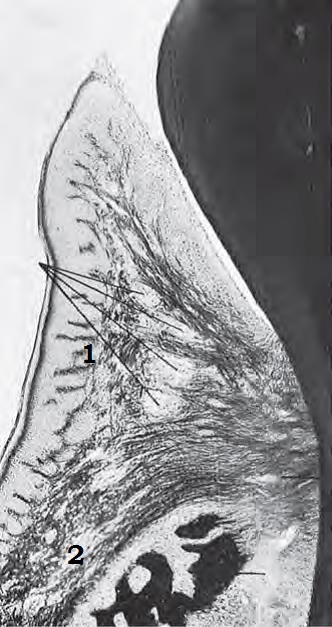

Десна – часть слизистой оболочки полости рта, которая покрывает альвеолярную кость (1) и окружает шейки зубов (2).

Основная задача десны – защита тканей, находящихся под ней, от механических и микробных повреждений.

Строение десны

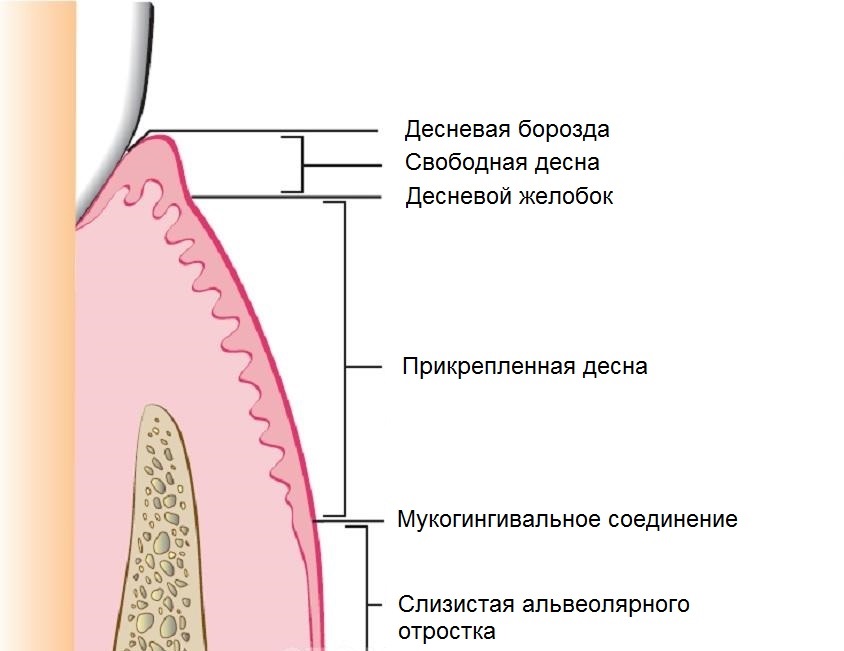

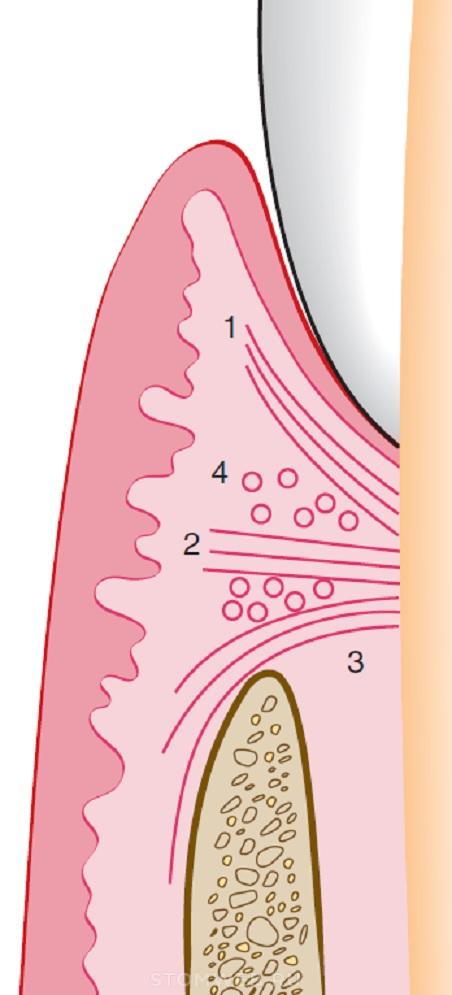

Схематичное изображение строения десны для наглядности:

Анатомически основные части десны – это:

- неприкрепленная (маргинальная, свободная);

- прикрепленная десна.

Прикрепленная десна

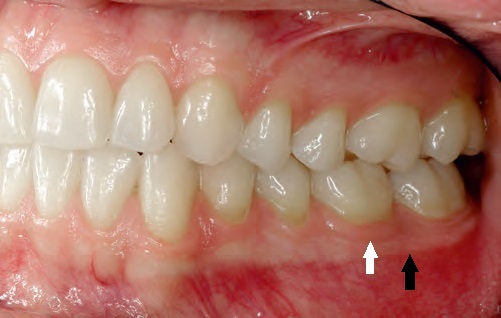

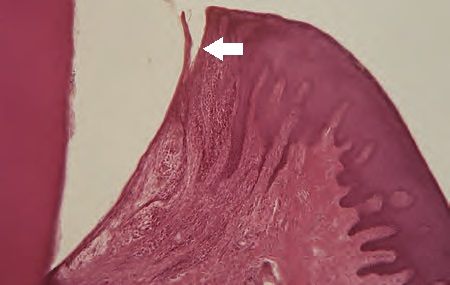

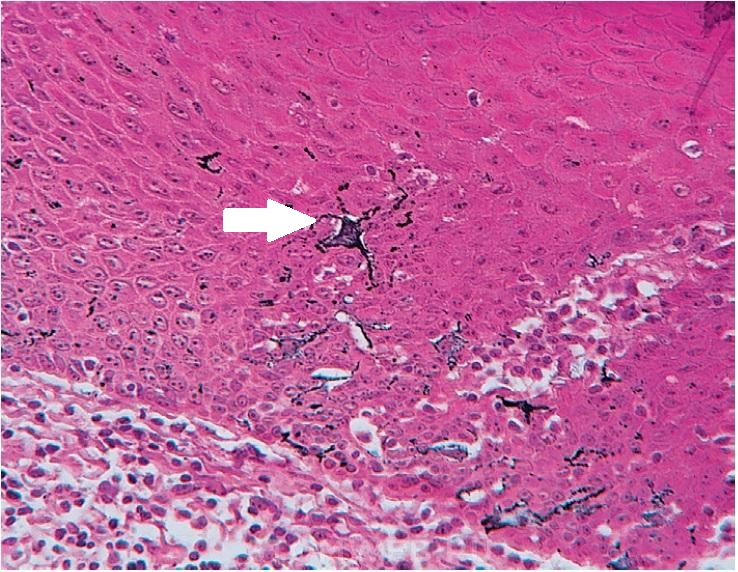

От простого к сложному: начнем с прикрепленной десны. Она плотная, упругая, прочно связана с надкостницей коллагеновыми волокнами. Шире в области резцов (до 4,5 мм на верхней челюсти), чем у жевательных зубов. Сверху прикрепленная десна граничит с маргинальной, снизу – со слизистой альвеолярной кости. Граница с маргинальной десной – это небольшое вдавление, которое называется десневым желобком (белая стрелка). А слизистая оболочка альвеолярной кости берет свое начало у мукогингивального соединения (черная стрелка).

Маргинальная десна

Маргинальная десна – это действительно край (margin) десны шириной 0,5-1,5 мм, который окружает зуб подобно воротнику. Между ней и зубом находится небольшое свободное пространство – десневая борозда.

Десневая борозда

Глубину десневой борозды можно определить с помощью зонда (пародонтального, желательно). В норме она может быть до 3 мм. Но стоит учесть, что у разных поверхностей зуба десневая борозда неодинакова: глубже апроксимальные борозды, с язычной и щечной сторон они мельче. При многих болезнях пародонта эта глубина увеличивается.

Десневая борозда выстлана сулькулярным эпителием (или эпителием десневой борозды). Он тонкий, неороговевающий и является своеобразной полупроницаемой мембраной для десневой жидкости, с одной стороны, и для микробных токсинов, с другой.

Десневая жидкость

Десневая жидкость – транссудат или экссудат (больше белка по сравнению с транссудатом) из соединительной ткани десны, ее кровеносных сосудов. В норме ее совсем немного – 0,5-2 мл, при воспалении эта цифра растет. Состав этой жидкости весьма разнообразен:

- микроорганизмы;

- лейкоциты;

- слущенный эпителий;

- ферменты;

- иммуноглобулины;

- другие компоненты сыворотки и соединительной ткани.

Логично, что ее состав определяет выполняемые ею же функции: очищает десневую борозду, обладает противомикробными свойствами и даже улучшает прикрепление эпителия к зубу.

За десневой бороздой (2) следует эпителий прикрепления (прикрепляющий, соединительный) (3).

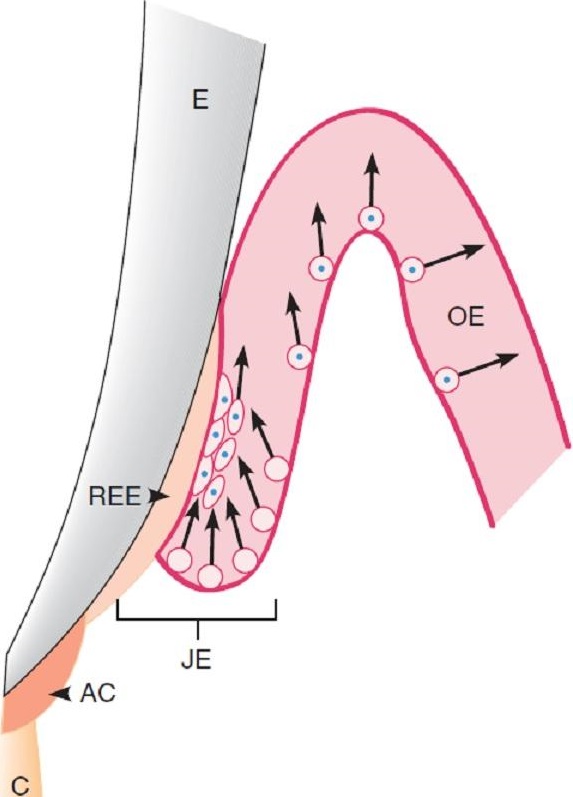

Соединительный эпителий

Соединительный эпителий – это многослойный плоский неороговевающий эпителий (как и борозды). Образуется во время прорезывания зуба как результат слияния ротового эпителия десны (1) + первичной кутикулы эмали. Его длина совсем небольшая – от 0,25 до 1,35 мм. Интересно, что у апикального конца (тот, что ближе к эмалево-цементному соединению) его ширина может быть всего в 1-2 клетки. Но, несмотря на свои далеко не впечатляющие размеры, эпителий прикрепления выполняет ряд важных функций:

- это барьер от бактериальных бляшек;

- это доступ десневой жидкости с защитными компонентами к очагу воспаления;

- это быстрое обновление (раз в 4-8 дней), восстановление после повреждения;

- и, наконец, способность к фагоцитозу клеток эпителия (по мнению некоторых ученых).

На рисунке «Образование соединительного эпителия»: REE – первичная кутикула эмали; OE – ротовой эпителий; JE – соединительный эпителий

Именно его губит маргинальный гингивит, а затем и пародонтит. И именно с разрушением прикрепляющего эпителия связано неминуемое углубление десневой борозды.

Межзубные сосочки

Ряд авторов также выносит отдельным пунктом в анатомии десны межзубные сосочки (межзубную десну). Это десна, которая заполняет пространство между зубами ниже их контактного пункта. Но по своему строению это все те же части – маргинальная (вершина и края) и прикрепленная (центральная часть).

Форма межзубного сосочка может быть разной в зависимости от размера межзубного промежутка. Так, в области резцов он меньше – и межзубная десна там треугольная (на фото). У моляров ее форма больше напоминает трапецию.

Еще форма межзубной десны может изменяться в результате ее рецессии. Или межзубного сосочка может вовсе не быть. Например, в месте тремы или диастемы этот промежуток плотно связан с альвеолярной костью (прикрепленная десна):

Гистологически десна состоит из эпителия и соединительной ткани (собственной пластинки слизистой оболочки).

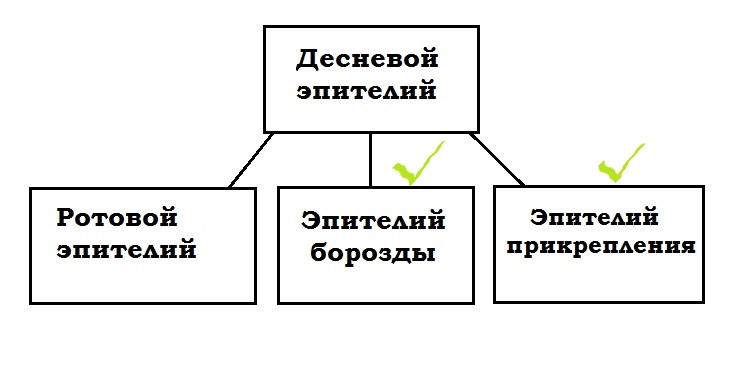

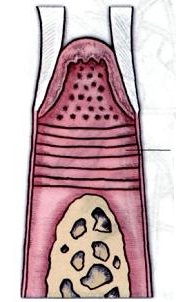

Небольшая блок-схема про эпителий десны, чтобы не запутаться:

Пару слов о ротовом эпителии. Им покрыта вся десна со стороны языка, щек и губ. То есть, внешняя поверхность маргинальной и вся прикрепленная десна. Он является паракератинизированным, или частично ороговевающим (отличие от полностью ороговевающего – в поверхностном, роговом, слое есть остатки ядра и органелл).

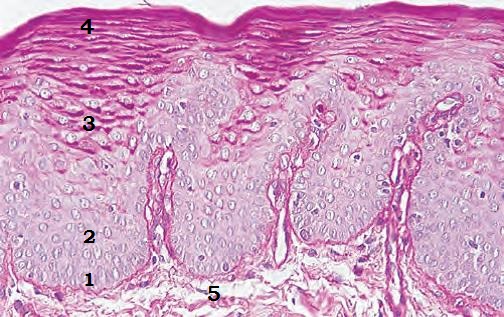

На рисунке видны все его слои:

- базальный (на базальной мембране);

- шиповатый;

- зернистый;

- роговой;

- соединительная ткань.

Клетки в его составе:

- кератиноциты (эпителиоциты) – основные;

- меланоциты (на рисунке М);

- клетки Лангерганса (белая стрелка) – макрофаги;

- клетки Меркеля – тактильные рецепторы;

Ротовой эпителий – это механический, химический, водный и микробный барьер. Плюсом идут более специфичные защитные реакции: эпителий может реагировать на раздражители изменением пролиферации (начать быстрей делиться и регенерировать) или дифференцировки клеток, сигнализации или даже гибели.

Соединительная ткань десны

Строение соединительной ткани десны (=собственной пластинке слизистой оболочки) можно кратко изобразить на схеме:

Еще в ней можно выделить два слоя. Соответствуют эти слои тканям, с которыми граничит соединительная ткань:

- папиллярный (1) – выступы между эпителием;

- ретикулярный (2) – прилежит к надкостнице альвеолярной кости.

Основное вещество имеет типичный для соединительной ткани состав: вода, протеогликаны (гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат), гликопротеины (фибронектин, ламинин).

Не отличается разнообразием и клеточный состав (фибробласты, тучные клетки, эозинофилы, жировые клетки, нейтрофилы, лимфоциты, плазматические клетки).

Важнейший компонент соединительной ткани десны – коллагеновые, ретикулярные и эластические волокна. Количественно больше всего коллагеновых волокон, которые придают десне прочность. Кроме того их пучки прикрепляются к цементу зуба чуть ниже соединительного эпителия и препятствуют его миграции.

Десневые волокна

Разные авторы разделяют десневые волокна по разным группам. В наиболее обобщенной классификации их три:

- Зубодесневые.

- Циркулярные.

- Транссептальные волокна.

Зубодесневые волокна берут свое начало (как понятно по названию) от зуба, точнее, его цемента. Соединяются с:

- маргинальной десной (цифра 1 на рисунке);

- прикрепленной десной (2);

- надкостницей альвеолярной кости (3).

Циркулярные волокна (4) окружают зуб, проходя через маргинальную и межзубную десну.

Транссептальные волокна – горизонтальные пучки, которые соединяют цемент двух смежных зубов.

В последующих статьях будут рассмотрены другие составляющие пародонта: пародонтальная связка, цемент зуба, альвеолярная кость.

Новые концепции лечения заболеваний пародонта на вебинаре Лечение пациентов с заболеваниями пародонта.