Оценка микротрещин в дентине с помощью микро-КТ после процедур пломбирования корневых каналов

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления).

Аннотация

Цель: Оценить частоту микротрещин в дентине после процедур пломбирования корневых каналов с использованием техник Gutta-Core (GC), холодной латеральной компакции (CLC) и теплой вертикальной компакции (WVC) в нижних молярах с помощью микро-компьютерной томографической аналитики.

Методология: Тридцать мезиальных корней нижних моляров с конфигурацией канала типа II по Вертуcci были подготовлены до рабочей длины с помощью инструмента Reciproc R40 и случайным образом распределены по одной из трех экспериментальных групп (n = 10) в зависимости от используемой техники пломбирования корня: GC, CLC или WVC. Группа GC была заполнена обтураторами GC размером 40, в то время как группы CLC и WVC использовали обычные конусы из гутаперчи . В всех группах использовался герметик AH Plus. Образцы были отсканированы с изотропным разрешением 14.25 мкм до и после подготовки корневого канала и после пломбирования корня. Затем все пред- и постоперационные поперечные изображения корней (n = 41 660) были проверены на наличие дефектов в дентине.

Результаты: В целом, 30.75% (n = 12 810) изображений до и после пломбирования показали дентинные дефекты. В группах GC, CLC и WVC дентинные микротрещины были обнаружены в 18.68% (n = 2510), 15.99% (n = 2389) и 11.34% (n = 1506) поперечных изображений соответственно. Все микротрещины, выявленные в сканах после пломбирования, также были обнаружены в соответствующих изображениях после подготовки.

Заключение: Пломбирование корней во всех техниках не вызвало развитие новых дентинных микротрещин.

Введение

Основная цель пломбирования корня заключается в создании герметичного уплотнения в пространстве корневого канала, чтобы предотвратить прохождение жидкостей/токсинов, которые могут ухудшить результаты лечения (Schilder 2006). Холодная латеральная компакция (CLC) и теплая вертикальная компакция (WVC) - это техники, которые в значительной степени рекомендуются для улучшения общего качества пломбирования корня (Harvey и др. 1981). Хотя CLC использовалась на протяжении многих десятилетий и была клинически доказана как эффективная (Aqrabawi 2006, Marquis и др. 2006), она, похоже, генерирует силы, которые вызывают развитие дентинных дефектов (Shemesh и др. 2009). Аналогично, несмотря на улучшенную адаптацию пломбировочных материалов к стенкам корневого канала с использованием техник WVC (Kele s и др. 2014), силы, возникающие во время вертикальной компакции термопластичных материалов с помощью плунжеров, также могут инициировать растягивающие напряжения, которые могут вызвать или усугубить дентинные трещины (Shemesh и др. 2010). Задача состоит в том, чтобы использовать технику пломбирования, которая улучшает распределение пломбировочных материалов в системе корневого канала и одновременно минимизирует растягивающее напряжение на стенках корневого канала. Эти цели могут быть достигнуты с использованием термопластичных техник на основе носителей, при которых гуттаперча размягчается в печи перед тем, как быть введенной в корневой канал (Gutmann 2011). Тем не менее, на сегодняшний день ни одно исследование не оценивало частоту дентинных дефектов после пломбирования корня с использованием этой техники.

Доказательная база по дентинным трещинам, вызванным процедурами пломбирования корней, основана на двумерных, разрушительных традиционных моделях. Поэтому существует нехватка недеструктивных продольных экспериментальных отчетов о возможной причинно-следственной связи между пломбированием корней и дентинными микро-трещинами. Технология микро-компьютерной томографии (микро-КТ) открыла новые перспективы для эндодонтических исследований, позволяя количественную и качественную недеструктивную оценку системы корневых каналов до и после эндодонтических процедур (Versiani и др. 2013, Keleş и др. 2014, De-Deus и др. 2015a). Поэтому целью данного исследования было оценить частоту дентинных микро-трещин, наблюдаемых после пломбирования корней с использованием GuttaCore (GC; Dentsply Tulsa Dental Specialties, Tulsa, OK, США), техник CLC и WVC с помощью анализа микро-КТ. Нулевая гипотеза заключалась в том, что эти техники пломбирования корней не способны генерировать дентинные микро-трещины.

Материалы и методы

Выбор образцов

Одобрение проекта было получено от местного этического комитета. Сто девяносто три человеческих нижних первых и вторых моляра с полностью разделенными корнями, удаленные по причинам, не связанным с этим исследованием, были получены из пула зубов. Все корни первоначально осматривались с помощью стереомикроскопа при увеличении 129 раз для выявления и исключения зубов с предшествующими трещинами. Затем были сделаны цифровые рентгеновские снимки в буколингвальном направлении для определения угла кривизны мезиального корня (Schneider 1971). Были выбраны только зубы со средней кривизной мезиального корня (в диапазоне от 10° до 20°) и корневыми каналами, проходимыми на всю длину с помощью файла K размера 10 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Швейцария). Образцы были декоронированы, и дистальные корни были удалены с помощью низкоскоростной пилы с водяным охлаждением (Isomet; Buhler Ltd, Lake Bluff, NY, США), оставляя мезиальные корни длиной примерно 12 ± 1 мм, чтобы предотвратить введение смешивающих переменных. В результате было выбрано 93 мезиальных корня нижних моляров и хранились в 0,1% растворе тимола при 5 °C.

Чтобы получить общее представление о анатомии корневых каналов, мезальные корни были предварительно отсканированы с относительно низким изотропным разрешением (70 мкм) с использованием микрокомпьютерного томографа (SkyScan 1173; Bruker microCT, Контрих, Бельгия) при 70 кВ и 114 мА. На основе 3D моделей, полученных из предварительного набора изображений, тридцать образцов с конфигурацией канала типа II по Вертуcci (Вертуcci 1984) были отсканированы с увеличенным изотропным разрешением 14,25 мкм с использованием 360° вращения вокруг вертикальной оси, шага вращения 0,5°, времени экспозиции камеры 7000 мс и усреднения кадров 5. Рентгеновские лучи фильтровались с помощью алюминиевого фильтра толщиной 1 мм. Изображения были реконструированы с помощью программного обеспечения NRecon v.1.6.9 (Bruker microCT), с использованием коррекции жесткости пучка 40% и коррекции артефактов кольца 10, что привело к получению 700–800 поперечных сечений на зуб.

Очистка и формирование

Тонкая пленка полииэфирного материала для оттисков использовалась для покрытия поверхности корня, чтобы смоделировать периодонтальную связку (Liu и др. 2013), и каждый образец был помещен коронально-апикально в специально изготовленный держатель из эпоксидной смолы (Ø 18 мм), чтобы упростить дальнейшие процессы совместной регистрации. Апикальная проходимость определялась введением K-файла размера 10 в корневой канал до тех пор, пока его кончик не стал виден на апикальном отверстии, и рабочая длина (WL) была установлена на 1,0 мм короче этого измерения. Затем был установлен путь скольжения с помощью K-файла размера 15 (Dentsply Maillefer) до WL.

Мезиальные корневые каналы были подготовлены с помощью инструмента Reciproc R40 (VDW, Мюнхен, Германия), работающего от мотора VDW Silver (VDW) в режиме «RECIPROC ALL». Инструмент использовался с медленным входом и выходом с движением в виде покачивания амплитудой около 3 мм с легким апикальным давлением в возвратно-поступательном движении до достижения рабочего длины (WL). После трех покачиваний инструмент был извлечен из канала и очищен. После каждого использования или вставки файла проверялась проходимость с помощью K-файла размера 10. Ирригация проводилась с использованием в общей сложности 30 мл 5,25% NaOCl, за которой следовало окончательное промывание 5 мл 17% EDTA и 5 мл двукратно дистиллированной воды. Таким образом, на каждый канал использовалось в общей сложности 40 мл ирригатора. Затем все каналы были высушены абсорбирующими бумажными точками Reciproc R40 (VDW). После процедур очистки и формовки мезиальные корни были отсканированы и реконструированы с использованием ранее упомянутых параметров.

Заполнение корневого канала

После подготовки корневого канала образцы были случайным образом распределены по одной из трех экспериментальных групп (n = 10) в зависимости от используемой техники заполнения корня: GC, CLC и WVC.

В группе GC каждый канал был заполнен обтурацией размера 40 с конусом сужения 0,06 (Dentsply Tulsa Dental Specialties) и герметиком AH Plus (Dentsply De Trey, Констанц, Германия) в соответствии с указаниями производителя. Кратко, форма канала на уровне WL и пассивная подгонка обтуратора оценивались с помощью проверочного инструмента (Dentsply Tulsa Dental Specialties). Затем обтуратор GC был нагрет (Gutta-Core Heater Obturator Oven; Dentsply Tulsa Dental Specialties) в течение 30 секунд и медленно введён до уровня WL, при этом канал предварительно был покрыт герметиком AH Plus. После этого стержень и ручка обтуратора были удалены с помощью круглого бора в высокоскоростной наконечник под обильным водяным распылением на уровне цементно-эмалевого соединения.

В группе CLC конус главного размера 40 с конусом сужения 0,02 из гуттаперчи (Dentsply Tulsa Dental Specialties), покрытый герметиком AH Plus, был введён до уровня WL. Боковая конденсация была достигнута в каждом канале с использованием тонких средних вспомогательных конусов (DiaDent, Бернаби, Британская Колумбия, Канада) с помощью раздвижного инструмента размера B (Dentsply Maillefer). Раздвижной инструмент сначала вводился на 3 мм короче уровня WL, и уплотнение проводилось до 6 мм коронально от этой точки. Корональный избыток гуттаперчи был удалён с помощью нагретого инструмента.

В группе WVC каждый канал был оснащен конусом из гуттаперчи Reciproc R40 (VDW; размер 40, .06 конусность), который использовался для нанесения герметика AH Plus на стенки канала. Выбран был плуггер (M Plugger; EIE/Analytic, Редмонд, Вашингтон, США), который проникал на 5 мм от рабочей длины (WL). Устройство System B (Sybro-nEndo, Ориндж, Калифорния, США) было настроено на 200 °C во время конденсации первичного конуса гуттаперчи (down-pack) и на 100 °C при адаптации и конденсации апикальной части обратной заливки путем уплотнения 2-мм порций нагретой гуттаперчи; наконец, при 250 °C оставшаяся часть вторичного конуса была размягчена перед вертикальной конденсацией. В группах CLC и WVC сила, приложенная к спредеру или плуггеру, контролировалась с помощью бытовых цифровых весов и не превышала 2 кг (Blum и др. 1997).

После процедур пломбирования корней 1 мм корональной части пломбировочных материалов был удален, полость заполнена временным пломбировочным материалом (Cavit; 3M ESPE, Зифельд, Германия), а зубы хранились в стерильной дистиллированной воде (37 °C и 100% относительная влажность), чтобы обеспечить полное затвердевание герметика. Затем были выполнены микрокомпьютерные томограммы после пломбирования корней каждого образца с использованием тех же параметров. Все экспериментальные процедуры выполнял один опытный оператор, чтобы избежать вариабельности между операторами.

Оценка микротрещин в дентине

Автоматический процесс суперпозиции, основанный на внешнем контуре корня, с использованием 1000 взаимодействий с программным обеспечением Seg3D v.2.1.5 (Национальный институт здоровья США - Национальный институт общих медицинских наук CIBC Центр, Бетесда, штат Мэриленд, США) совместно зарегистрировал изображения образцов после подготовки каналов и после процедур пломбирования корней. Затем поперечные изображения мезиальных корней были проверены тремя ранее откалиброванными экзаменаторами от уровня разветвления до верхушки (n = 41 660) для выявления наличия микротрещин в дентине. Сначала были проанализированы изображения после пломбирования, и было зафиксировано количество поперечных сечений с дефектами в дентине. Затем соответствующие поперечные изображения после подготовки были исследованы для проверки предсуществования таких дефектов в дентине. Для валидации процесса скрининга анализ изображений был повторен дважды с интервалом в 2 недели; в случае расхождения изображения проверялись одновременно тремя оценщиками до достижения согласия.

Результаты

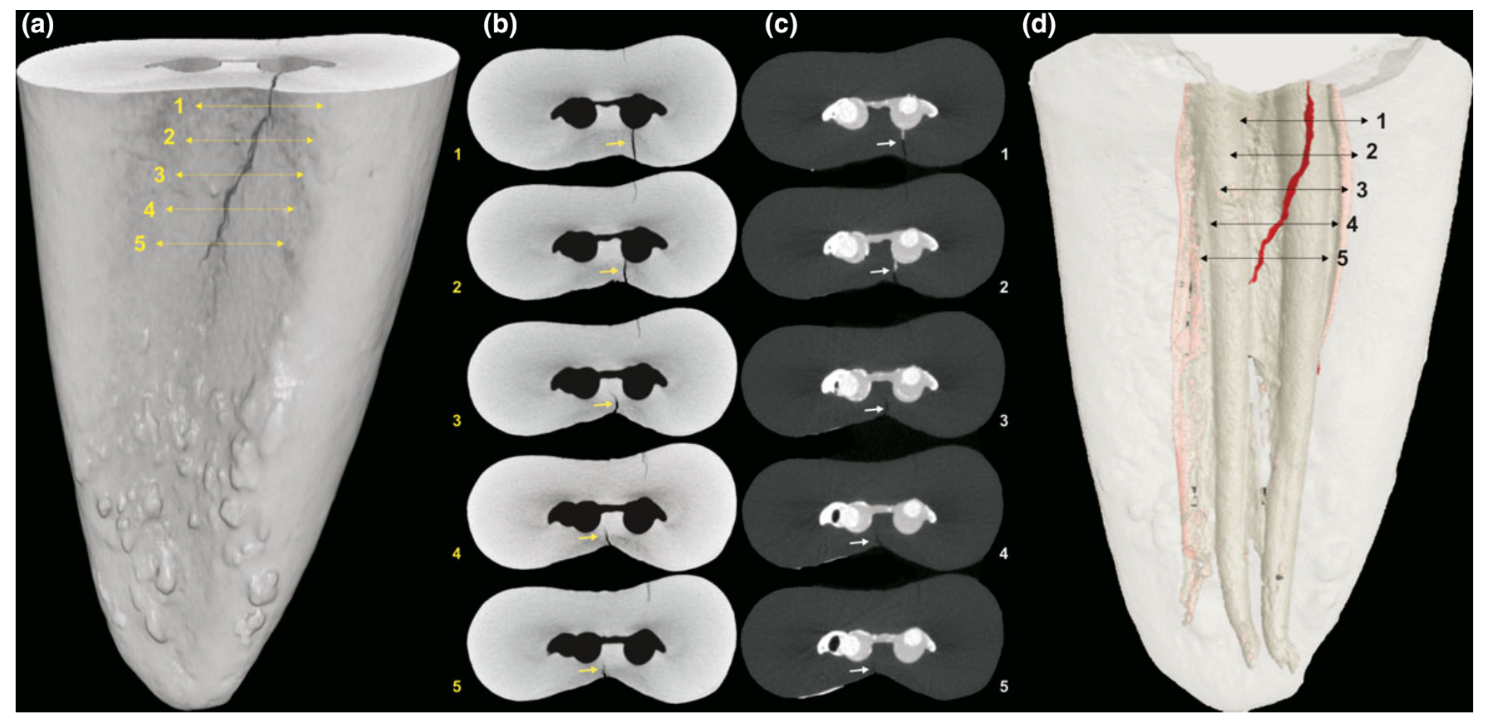

В целом, 30.75% (n = 12 810) пред- и пост-заполненных изображений показали дентинные дефекты. Дентинные микротрещины после процедур очистки и формовки наблюдались в 18.68% (n = 2510), 15.99% (n = 2389) и 11.34% (n = 1506) поперечных изображений групп GC, CLC и WVC соответственно. Это было такое же количество дефектов, наблюдаемых в соответствующих пост-заполненных изображениях, что означает, что процедуры заполнения корневых каналов с использованием всех протестированных техник не привели к образованию новых микротрещин (Рис. 1).

Обсуждение

Это первое исследование, оценивающее частоту возникновения дефектов дентинной ткани после пломбирования корневых каналов с использованием неразрушающей методики визуализации. Технология микро-КТ предоставляет возможность исследовать корни до проведения любых процедур в корневых каналах. Учитывая, что общие условия хранения до, во время и после эндодонтических процедур могут повлиять на частоту возникновения дефектов дентинной ткани, в текущем исследовании использовались экстрагированные зубы, хранившиеся в жидкой среде (Bürklein и др. 2013, Liu и др. 2013). Несмотря на недавно неопубликованные отчеты, указывающие на возникновение спонтанных трещин в тонких поперечных срезах дентинной ткани после короткого периода сушки, новые микро-трещины не были обнаружены во время сканирования в условиях без влаги. Это можно объяснить тем, что структура корня оставалась нетронутой, так как никакие процедуры секционирования не проводились. Таким образом, можно предположить, что микроструктура дентинной ткани менее подвержена влиянию безвлажных условий 25-минутной процедуры сканирования, чем когда корень секционируется на тонкие срезы.

Настоящие результаты показали, что техники GC, CLC и WVC не были связаны с развитием новых дентинных дефектов, учитывая, что каждая микро-трещина, наблюдаемая в поперечных срезах после процедур пломбирования корней, также была присутствует в соответствующих изображениях после подготовки. Этот результат контрастирует с результатами предыдущих исследований, в которых была продемонстрирована прямая связь между пломбированием каналов и развитием дентинных микро-трещин (Шемеш и др. 2009, Баррето и др. 2012, Кумаран и др. 2013, Топчуоглу и др. 2014, Чапар и др. 2015). Шемеш и др. (2009) наблюдали, что как техника боковой компакции, так и пассивные техники пломбирования корней создавали дентинные дефекты, причем первая показывала значительно больше дефектов. В другом исследовании также сообщалось, что группа боковой компакции имела значительно больше дентинных дефектов, чем подготовленная, но не заполненная контрольная группа (Шемеш и др. 2010). Аналогично, Кумаран и др. (2013) обнаружили, что боковая компакция значительно производила больше дефектов, чем пассивное пломбирование корней. Топчуоглу и др. (2014) наблюдали дентинные дефекты в зубах, заполненных с использованием пассивной техники, в то время как Чапар и др. (2015) показали, что после процедур пломбирования с использованием одного конуса была обнаружена только одна новая трещина. Напротив, Баррето и др. (2012) не нашли никаких различий в отношении частоты дентинных дефектов при сравнении подготовленных каналов, заполненных различными техниками. Несоответствие настоящих результатов с ранее сообщенными может быть объяснено различиями в методологическом дизайне, включая различия в протоколах пломбирования, методах наблюдения, отборе образцов, а также в номенклатуре, используемой для классификации дефектов (Версини и др. 2015).

Ассоциация техник пломбирования корневых каналов с развитием дефектов дентинной ткани в значительной степени основывалась на методах секционирования корней с прямой визуализацией образцов с помощью оптической микроскопии (Шемеш и др. 2009, Баррето и др. 2012, Кумаран и др. 2013, Топчуоглу и др. 2014, Чапар и др. 2015). Этот процесс имеет недостаток разрушительного характера, что, вероятно, было основной причиной сообщенных результатов. В большинстве из этих исследований контрольные группы использовали неподготовленные зубы, в которых не наблюдалось дефектов дентинной ткани (Шемеш и др. 2009, Кумаран и др. 2013, Топчуоглу и др. 2014, Чапар и др. 2015); однако в этих группах авторы не учитывали потенциальный ущерб корневому дентину, вызванный совместным действием механической подготовки канала и пломбирования, химической атакой ирригатора на основе NaOCl и процедурами секционирования. Этот методологический недостаток был недавно подчеркнут в двух исследованиях с использованием микро-КТ, в которых подготовка корневого канала с различными никель-титанными системами не вызывала образования новых микротрещин в дентине (Де-Деус и др. 2014, 2015b). Интересно, что в трех исследованиях, использующих те же традиционные методы секционирования корней, дефекты дентинной ткани также наблюдались в необработанной контрольной группе (Баррето и др. 2012, Бюрклейн и др. 2013, Ариас и др. 2014). Авторы связали их наличие с чрезмерными силами жевания или экстракции, применяемыми к корням (Баррето и др. 2012, Ариас и др. 2014).

Можно все еще утверждать, что по сравнению с микроскопической оценкой, выходное изображение микрокомпьютерной томографии может иметь низкое разрешение, что приводит к снижению порога для оценки формирования новых дентинных дефектов. В сравнении с обычной томографией, технология микрокомпьютерной томографии использует рентгеновские лучи высокой энергии с меньшими фокусными пятнами, более тонкими и плотно упакованными детекторами и более длительными временем экспозиции, что более эффективно проникает в плотные материалы, позволяя достичь пространственного разрешения, которое значительно превосходит различные поперечные изображения, полученные с помощью микроскопов. В большинстве из этих исследований микроскопическое увеличение варьируется от 89 до 259 (Bier и др. 2009, Shemesh и др. 2009.

Bürklein и др. 2013, Hin и др. 2013, Liu и др. 2013, Abou El Nasr & Abd El Kader 2014, Arias и др. 2014, Arslan и др. 2014, Kansal и др. 2014, Priya и др. 2014, Adl и др. 2015, Aydin и др. 2015, Karata s и др. 2015, Ustun и др. 2015). Недавно было проведено исследование микрокомпьютерной томографии нескольких диапазонов и расширений дефектных положительных дентинных срезов, чтобы выяснить, наблюдается ли полное расширение дентинных микротрещин, визуализированных под обычной стереомикроскопией, также через поперечные изображения микрокомпьютерной томографии. Результаты подтвердили надежность этой современной технологии для обнаружения дентинных дефектов, так как ни один из дефектов, наблюдаемых в стереомикроскопии, не был не обнаружен микрокомпьютерной томографией (De-Deus и др. 2016).

Неразрушающая технология микро-КТ также имеет несколько преимуществ по сравнению с хорошо зарекомендовавшим себя методом секционирования корня. В то время как последний позволяет анализировать только несколько срезов на зуб, что может привести к потере информации, высокоточный метод микро-КТ (De-Deus и др. 2014, 2015a,b) позволяет оценивать сотни срезов на образец. Это объясняет более низкую частоту микротрещин в дентине, наблюдаемую в контрольных группах моделей секционирования корня по сравнению с исследованиями микро-КТ (De-Deus и др. 2014, 2015b). Кроме того, эта новая технология позволяет не только визуализировать уже существующие дефекты дентин, но и точно определять их местоположение по всему корню, до и после заполнения канала, что улучшает внутреннюю валидность эксперимента, поскольку каждый образец выступает в роли собственного контроля. Кроме того, технология микро-КТ позволяет проводить дополнительные эксперименты на тех же образцах, отслеживая развитие дефектов дентин после повторного лечения корневых каналов, подготовки пост-пространства и процедур удаления.

Заключение

В условиях данного исследования можно сделать вывод, что процедуры пломбирования корней с использованием техник GC, CLC и WVC не вызвали развитие новых микротрещин в дентине.

Авторы: G. De-Deus, F. G. Belladonna, E. J. N. L. Silva, E. M. Souza, J. C. A. Carvalhal, R. Perez, R. T. Lopes, M. A. Versiani

Ссылки:

- Abou El Nasr HM, Abd El Kader KG (2014) Повреждение дентин и сопротивление к разрушению овальных корней, подготовленных с использованием систем с одним файлом с различной кинематикой. Journal of Endodontics 40, 849–51.

- Adl A, Sedigh-Shams M, Majd M (2015) Влияние использования RC Prep во время подготовки корневого канала на частоту дентинных дефектов. Journal of Endodontics 41, 376–9.

- Aqrabawi JA (2006) Результаты эндодонтического лечения зубов, заполненных с использованием боковой конденсации по сравнению с вертикальной компакцией (техника Шильдера). The Journal of Contemporary Dental Practice 15, 17–24.

- Arias A, Lee YH, Peters CI, Gluskin AH, Peters OA (2014) Сравнение 2 техник подготовки канала в индукции микротрещин: пилотное исследование с использованием черепов. Journal of Endodontics 40, 982–5.

- Arslan H, Karata s E, Çapar ID, Ozsu D, Doğanay E (2014) Влияние инструментов ProTaper Universal, Endoflare, Revo-S, HyFlex для коронального фланирования и сверл Gates Glidden на образование трещин. Journal of Endodontics 40, 1681–3.

- Aydin U, Aksoy F, Karataslioglu E, Yildirim C (2015) Влияние геля этилендиаминтетрауксусной кислоты на частоту дентинных трещин, вызванных тремя новыми системами никель-титана. Australian Endodontic Journal 41, 104–10.

- Barreto MS, Moraes Rdo A, Rosa RA, Moreira CH, Só MV, Bier CA (2012) Вертикальные корневые переломы и дефекты дентин: влияние подготовки корневого канала, пломбирования и механического цикла. Journal of Endodontics 38, 1135–9.

- Bier CAS, Shemesh H, Tanomaru-Filho M, Wesselink PR, Wu M-K (2009) Способность различных никель-титановых ротационных инструментов вызывать повреждение дентин во время подготовки канала. Journal of Endodontics 35, 236–8.

- Blum JY, Parahy E, Micallef JP (1997) Анализ сил, возникающих во время обтурации: теплая вертикальная компакция. Journal of Endodontics 23, 91–5.

- Bürklein S, Tsotsis P, Scha€fer E (2013) Частота дентинных дефектов после подготовки корневого канала: ротационные против рециркуляционных инструментов. Journal of Endodontics 39, 501–4.

- Çapar ID, Uysal B, Ok E, Arslan H (2015) Влияние размера

- апикального расширения с ротационными инструментами, заполнения с одним конусом, подготовки пространства для штифта с помощью сверл, удаления стекловолоконного штифта и удаления пломбировочного материала корневого канала на инициирование и распространение трещин в апикальной области. Journal of Endodontics 41, 253–6.

- De-Deus G, Silva EJ, Marins J и др. (2014) Отсутствие причинно-следственной связи между микротрещинами в дентине и подготовкой корневых каналов с использованием рециркуляционных систем. Journal of Endodontics 40, 1447–50.

- De-Deus G, Marins J, Silva EJ и др. (2015a) Накопленные твердые остатки, образующиеся во время рециркуляционной и ротационной подготовки никель-титановых каналов. Journal of Endodontics 41, 676–81.

- De-Deus G, Belladonna FG, Souza EM и др. (2015b) Микрокомпьютерная томографическая оценка влияния систем ProTaper Next и Twisted File Adaptive на дентинные трещины. Journal of Endodontics 41, 1116–9.

- De-Deus G, Belladonna FG, Marins JR и др. (2016) О причинности между дефектами дентин и подготовкой корневого канала: оценка с помощью микротомографии. Бразильский стоматологический журнал (в печати).

- Gutmann JL (2011) Будущее обтурации корневых каналов. Dentistry Today 30, 130–1.

- Harvey TE, White JT, Leeb IJ (1981) Напряжение боковой конденсации в корневых каналах. Journal of Endodontics 7, 151–5.

- Hin ES, Wu M-K, Wesselink PR, Shemesh H (2013) Влияние саморегулирующегося файла, Mtwo и ProTaper на стенку корневого канала. Journal of Endodontics 39, 262–4.

- Kansal R, Rajput A, Talwar S, Roongta R, Verma M (2014) Оценка повреждения дентин во время подготовки канала с использованием рециркуляционных и ротационных файлов. Journal of Endodontics 40, 1443–6.

- Karataş E, Gunduz HA, Kırıcı DO, Arslan H, Topcu MC, Yeter KY (2015) Образование дентинных трещин во время подготовки корневых каналов с использованием инструментов Twisted File Adaptive, ProTaper Next, ProTaper Universal и WaveOne. Journal of Endodontics 41, 261–4.

- Keleş A, Alcin H, Kamalak A, Versiani MA (2014) Повторное лечение овальных каналов с использованием саморегулирующегося файла: исследование с помощью микрокомпьютерной томографии. Clinical Oral Investigations 18, 1147–53.

- Kumaran P, Sivapriya E, Indhramohan J, Gopikrishna V, Savadamoorthi KS, Pradeepkumar AR (2013) Дентинные дефекты до и после ротационной инструментовки корневого канала с тремя различными техниками обтурации и двумя пломбировочными материалами. Journal of Conservative Dentistry 16, 522–6.

- Liu R, Hou BX, Wesselink PR, Wu MK, Shemesh H (2013) Частота микротрещин в корнях, вызванных 3 различными системами с одним файлом по сравнению с системой ProTaper. Journal of Endodontics 39, 1054–6.

- Marquis VL, Dao T, Farzaneh M, Abitbol S, Friedman S (2006) Результаты лечения в эндодонтии: Торонто Исследование. Фаза III: начальное лечение. Journal of Endodontics 32, 299–306.

- Priya NT, Chandrasekhar V, Anita S и др. (2014) “Микротрещины в дентине после подготовки корневого канала” сравнительная оценка с ручной, ротационной и рециркуляционной инструментовкой. Journal of Clinical and Diagnostic Research 8, 70–2.

- Schilder H (2006) Пломбирование корневых каналов в трех измерениях. Journal of Endodontics 32, 281–90.

- Schneider SW (1971) Сравнение подготовки каналов в прямых и изогнутых корневых каналах. Oral Surgery, Oral Medicine, and Oral Pathology 32, 271–5.

- Shemesh H, Bier CA, Wu MK, Tanomaru-Filho M, Wesselink PR (2009) Влияние подготовки канала и пломбирования на частоту дентинных дефектов. International Endodontic Journal 42, 208–13.

- Shemesh H, Wesselink PR, Wu MK (2010) Частота дентинных дефектов после процедур пломбирования корневых каналов. International Endodontic Journal 43, 995–1000.

- Topçuoğlu HS, Demirbuga S, Tuncay Ö, Pala K, Arslan H, Karataş E (2014) Влияние инструментов Mtwo, R-Endo и D-RaCe на частоту дентинных дефектов во время удаления пломбировочного материала корневого канала. Journal of Endodontics 40, 266–70.

- Ustun Y, Sagsen B, Aslan T, Kesim B (2015) Влияние различных никель-титановых инструментов на образование микротрещин в дентине во время подготовки корневого канала. European Journal of Dentistry 9, 41–6.

- Versiani MA, Leoni GB, Steier L и др. (2013) Исследование микрокомпьютерной томографии овальных каналов, подготовленных с использованием систем Self-adjusting File, Reciproc, WaveOne и ProTaper Universal. Journal of Endodontics 39, 1060–6.

- Versiani MA, Souza E, De-Deus G (2015) Критическая оценка исследований по микротрещинам в дентине корней в эндодонтии: методологические проблемы, современные концепции и будущие перспективы. Endodontics Topics 33, 87–156.

- Vertucci FJ (1984) Анатомия корневых каналов постоянных зубов человека. Oral Surgery, Oral Medicine, and Oral Pathology 58, 589–99

Чтобы продолжить обучение и получить доступ ко всем другим статьям, войдите или создайте аккаунт

/social-network-service/media/default/6758/89a8282e.png)