Микротрещины корневой дентин: экспериментальное явление после экстракции?

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Мы ценим возможность прокомментировать письмо от Засланского и коллег по поводу нашего недавно опубликованного исследования, касающегося отсутствия микротрещин в корневой дентине в экспериментальной модели на основе свежих трупов (De-Deus и др. 2019). Наши ответы на каждый комментарий, поднятый в письме, следующие:

- ‘Исследование проводилось на трупах молодых людей (средний возраст 31 год). Этот факт должен быть явно упомянут в аннотации и выводах. Именно старые зубы обычно показывают трещины, и именно эти зубы часто подвергаются лечению. Авторы признают, что выборка, использованная в их исследовании, ограничена, но только позже в обсуждении. Очевидно, что включение пожилых людей могло бы радикально изменить результаты исследования’.

Определение ограничений исследования является важным компонентом любого научного отчета, так как это информирует о дизайне и реализации будущих исследований, предоставляя возможность исследователям рассмотреть более инновационные и улучшенные способы проведения новых экспериментов. Кроме того, самоопределение ограничений или недостатков исследования подтверждает, что их потенциальное влияние на результаты было тщательно рассмотрено. Руководства по научному письму предполагают, что ограничения исследования должны быть рассмотрены в разделе Обсуждение (Gastel & Day 2017). В результате письма мы пересмотрели последние 40 исследований, опубликованных по теме микротрещин в дентине в рецензируемых журналах, и ни одно из них не указало свои ограничения в аннотации и/или выводах, как подразумевается в письме.

В своем письме Засланский и коллеги заявили, что «Очевидно, что включение пожилых людей может радикально изменить результаты исследования». Использование слова «Очевидно» не кажется уместным, так как оно не поддерживается текущими лучшими доступными доказательствами по этому вопросу. Другими словами, нет четких доказательств, указывающих на то, что возраст является критическим фактором как для наличия, так и для создания новых микротрещин в корневом дентине. Учитывая текущее количество доказательств по этому сложному вопросу, мы не считаем, что использование трупов молодых людей подрывает общую выводы исследования.

В заключение, раздел Обсуждение в нашей статье включает ссылку на потенциальное влияние возраста трупов; действительно, текст гласит: Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что выборка, использованная в текущем исследовании, имеет одно ограничение — возрастной диапазон трупов, который составлял от 19 до 44 лет (средний возраст — 31 год). Поэтому будущая работа должна сосредоточиться на оценке наличия дентинных дефектов у пожилых трупов. Таким образом, мы считаем, что вопрос возраста трупов был непосредственно рассмотрен и признан потенциальным ограничением в соответствующем месте в рукописи. Более того, мы надеемся, что наше исследование вдохновит другие опытные исследовательские группы по всему миру планировать и оценивать состояние дентину в зубах от пожилых свежих трупов с помощью золотого стандарта неразрушающего аналитического метода, а именно микро-КТ.

2. «Авторы свободно ссылаются на термин "высокое разрешение". Однако размер пикселя составляет 13 микрон, что предполагает, что разрешение находится на уровне 25 микрон или хуже, и что только зазоры больше этого могут быть обнаружены. Следовательно, любые трещины, где края находятся ближе, чем это, невидимы в этом исследовании. Хотя это разрешение может считаться "высоким" для некоторых, в настоящее время доступны гораздо более высокие разрешения, которые, вероятно, необходимы для этой цели (Moinzadeh и др. 2016)».

Любопытно, что Засланский и его коллеги упростили сложное понятие "высокое разрешение" до простой ссылки на "размер пикселя". По определению, аналитический инструмент, использованный в этом исследовании, микро-КТ, также называется высокоразрешающим рентгеновским КТ (Stock 2009). Технически термин "высокое разрешение" не напрямую связан с размером пикселя, а с комбинацией пространственного разрешения устройства и контрастного разрешения объекта (плотность и толщина) и устройства (энергия, ток и время экспозиции). Контрастное разрешение — это мера того, насколько хорошо можно различить объект на фоне соседних элементов, в то время как пространственное разрешение описывает, насколько хорошо можно визуализировать мелкие детали или расположить небольшие объекты относительно опорной точки. Таким образом, взаимодействие чувствительности к контрасту и пространственного разрешения определяет, что можно достичь с помощью КТ-сканирования (Stock 2009). Очевидно, что фактическое разрешение, необходимое для конкретного применения, зависит от микроструктурных особенностей и их форм, поэтому на рынке существует несколько устройств с различными характеристиками, направленных на покрытие различных приложений. В нашем исследовании использовалось устройство микро-КТ SkyScan 1173. Это оборудование достигает пространственного разрешения 8 мкм, что соответствует приблизительно 5 9 10—7 кубических мм размеру вокселя (Fitri и др. 2016); однако, согласно производителю, 3D пространственное разрешение обнаружения SkyScan 1173 все еще высоко (4–5 мкм при высоком контрастном разрешении).

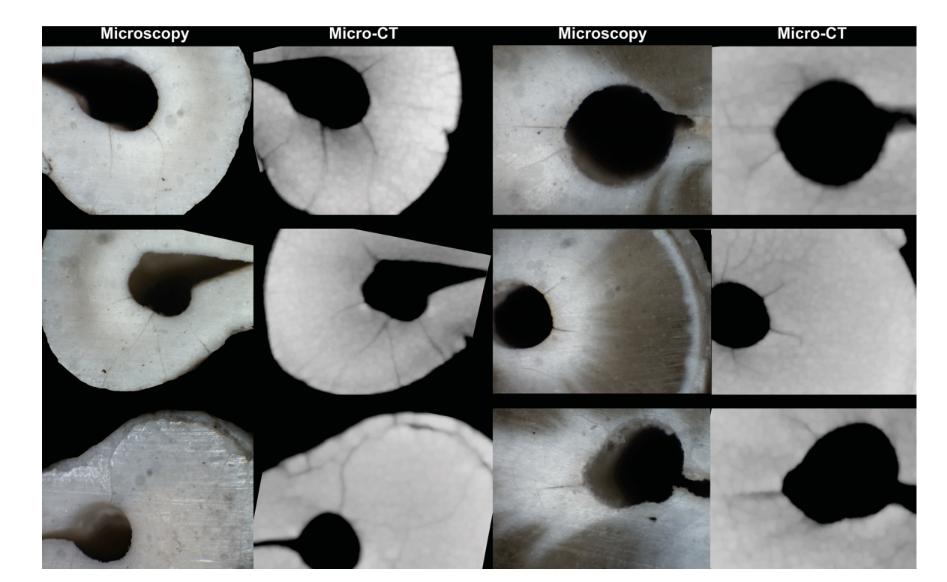

В заключение, (i) заблуждение считать, что только размер пикселя определяет, что можно идентифицировать на выходном изображении из микрокомпьютерной томографии (микро-КТ). Следовательно, термин «высокое разрешение» не использовался «вольно», а применялся правильно; (ii) Засланский и его коллеги правы в том, что мы сканировали с разрешением 13 микрон, что означает, что размер пикселя составляет порядка 25 микрон и что только дефекты большего размера наблюдаемы. Однако с 2016 года параметры разрешения, используемые нашей группой, были подтверждены в терминах их способности обнаруживать микротрещины в корневой дентине. Экспериментально было показано, что все микротрещины, наблюдаемые с помощью прямой оптической микроскопии, также наблюдаются на изображениях микро-КТ, отсканированных с размером пикселя 14,16 мкм (De-Deus и др. 2016) (Рис. 1). Стоит отметить, что один из авторов письма является соавтором недавней публикации о микротрещинах в дентине с использованием технологии микро-КТ, в которой размер пикселя составлял 17,18 мкм (PradeepKumar и др. 2019).

3. «В аннотации утверждается, что на более чем 65000 поперечных изображениях 178 зубов не были обнаружены дентинные трещины. Это требует внимания к концепции контраста. В частности, было показано Рёдигом и др. (2018), что трещины, наблюдаемые в сухих корнях, становятся невидимыми в гидратированных образцах».

Существует два фактора, которые могут объяснить термин контраст:

- Первый фактор касается ключевого момента: возможно ли «увидеть» микротрещины корневого дентину на микрокомпьютерных томографических изображениях? Для этого мы разработали эксперимент по валидации (пилотное исследование для подтверждения надежности экспериментального метода), который заключался в экспериментальной индукции микротрещин в дентине в моляре, удаленном атравматически из альвеолярной кости модели трупа. После нескольких недель индукированной дегидратации моляр был возвращен в лунку в альвеолярной кости и повторно отсканирован с использованием тех же параметров. Искусственно индуцированные микротрещины были четко видны на поперечных микрокомпьютерных томографических изображениях.

- Хотя результаты о содержании влаги в дентине, полученные Рёдигом и др. (2018), интересны, их экспериментальные условия существенно отличались от наших. Они исследовали влияние условий влажного хранения, используя влажную пену в неконтролируемой относительной влажности, что довольно отличается от относительной влажности в условиях трупа или in vivo. Более того, Рёдиг и его коллеги продемонстрировали, что чем суше условия, тем больше способность микрокомпьютерной томографии обнаруживать микротрещины, цитируя авторов: «Значительно больше микротрещин было выявлено через 24 часа, чем после 2 часов сухого времени». В то же время интересно отметить, что дентинные микротрещины не были наблюдаемы во время эксперимента по валидации в нашем исследовании даже после 10 недель медленного процесса дегидратации. Поэтому мы убеждены, что эксперименты по валидации, проведенные перед нашим основным исследованием, подтвердили, что все микротрещины могут быть наблюдаемы при текущих экспериментальных условиях, а именно, зуб в блоке кости с используемыми параметрами сканирования, и что визуализация микротрещин не была затронута проблемами контраста, связанными с относительной влажностью образцов.

4. ‘Это связано с тем, что лабораторный микрокомпьютерный томограф (микро-КТ) имеет серьезные ограничения в контрастности, как было показано ранее (Zaslansky и др. 2011)’.

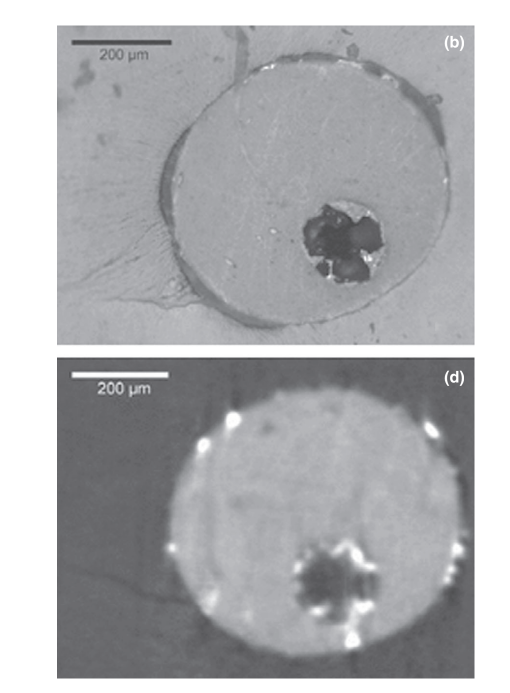

Zaslansky и др. (2011) использовали микро-КТ для оценки интерфейсов внутри стенок корневых каналов и материалов для пломбирования, что является совершенно другим и технически более сложным, чем микротрещины в дентине, из-за наличия плотных материалов в пространстве корневого канала. Даже используя устройство (SkyScan 1072), которое позволяет получить более высокое пространственное разрешение (5 мкм, соответствующее примерно 1 x 10-7 куб. мм размеру вокселя), чем SkyScan 1173, который мы использовали, качество изображения, представленное авторами (Рис. 2), явно хуже нашего и может быть следствием выбранных параметров для сканирования и реконструкции. С другой стороны, мы согласны с тем, что разрешение контраста устройств микро-КТ ограничено по сравнению с томографией на основе синхротронов. Однако эти ограничения не могут считаться «серьезными», как утверждают Zaslansky и коллеги, поскольку, несмотря на эти ограничения, были извлечены неожиданно тонкие данные из изображений КТ (Johns и др. 1993). Уже известно, что из-за присущих ограничений разрешения рентгеновского КТ все границы материалов размыты в какой-то степени, и, таким образом, материал в любом одном вокселе может влиять на значения КТ соседних вокселей (Ketcham & Carlson 2001). Это называется эффектом частичного объема. Эффекты частичного объема использовались Johns и др. (1993) для измерения размеров трещин в кристаллических породах до масштаба, который значительно тоньше, чем даже размеры пикселей. Ketcham & Carlson (2001) также продемонстрировали, что отдельные трещины, которые появляются на скане (100-мкм срез) через треснувший известняк, имели ширину, значительно меньшую (до 5 мкм), чем размеры пикселей (42 мкм) (см. рис. 6 в их исследовании). Таким образом, методология, предложенная и использованная нашей группой, научно обоснована и также подтверждена в других областях науки для оценки феномена с аналогичными размерами и характеристиками, как у микротрещин в корневом дентине.

5. «Абстрактное заключение вводит в заблуждение: “Эта ин ситу модель трупа показала отсутствие предшествующих микротрещин в дентине у зубов, не подвергавшихся эндодонтическому лечению. Таким образом, вывод о микротрещинах в дентине, наблюдаемых на предыдущих поперечных изображениях хранящихся удаленных зубов, является несостоятельным и недействительным”. Факт, что авторы не нашли трещин в своей выборке, не равен утверждению, что предыдущие результаты “недействительны”. Это похоже на “argumentum ad ignorantiam”: отсутствие доказательства не является доказательством отсутствия».

Мы не согласны с тем, что существует «отсутствие доказательства», чтобы заключить, что выводы из исследований секционирования корней о микротрещинах в дентине корня являются несостоятельными и недействительными. В рамках этой темы феномен микротрещин с использованием метода секционирования корня соответствует мыслям, вызванным Х. Л. Менкеном (1917): «Для каждой сложной проблемы существует ответ, который прост, ясен и неизменно неверен». На самом деле, правило в науке гласит, что чем сложнее и изощреннее (исследовательский) метод, тем выше его надежность. Наша группа опубликовала несколько исследований как на хранящихся удаленных зубах, так и на зубах от трупов, используя неразрушающую оценку с помощью микро-КТ, и все они передают одно и то же заключение: новые микротрещины не были вызваны инструментированием корневого канала или заполнением канала (De-Deus и др. 2014, 2015, 2016, 2017a,b, Zuolo и др. 2017). Более того, есть и другие исследования, использующие микро-КТ, подтверждающие, что микротрещины в дентине корня не связаны с механической формовкой канала (Bayram и др. 2017a,b, Oliveira и др. 2017, Rödig и др. 2019, Uğur Aydın и др. 2019). В совокупности эти воспроизводимые результаты микро-КТ в значительной степени противоречат результатам предыдущих исследований поперечного сечения и, следовательно, предоставляют убедительные доказательства в поддержку логики нашего заключения. Более того, логическое рассуждение диктует, что основной результат обеих методологий (микро-КТ против секционирования корня) не может сосуществовать и быть принят научным сообществом; одна методология делает другую естественно недействительной. Поскольку микро-КТ является надежным и экспериментально обоснованным аналитическим инструментом, широко используемым и принятым в нескольких областях, необходимо обсудить и подчеркнуть ограничения разрушительных и упрощенных исследовательских дизайнов, используемых для изучения многогранного и сложного феномена, такого как микротрещины в дентине корня. Однако бремя демонстрации эффективности методов поперечного сечения не лежит на наших плечах. Кажется, что Засланский и коллеги утверждают, что результаты исследований секционирования корней каким-то образом действительны, что создает впечатление аргумента «редукцио ад абсурдум», подразумевающего: «Принятие результатов микро-КТ не позволяет опровергнуть результаты поперечного сечения». Однако с этим утверждением Засланский и коллеги забывают, что обе методики не могут сосуществовать, так как обе не могут быть научно действительными.

6. «Авторы также приходят к выводу, что “следует предположить, что микротрещины, наблюдаемые в хранившихся удаленных зубах, подвергнутых лечению корневых каналов, являются результатом процесса удаления...” что не подтверждается их собственными результатами. Хотя зубы могут трескаться или ломаться во время удаления, это не обязательно так, как показали эти авторы, где зубы, сканированные как в кости, так и после удаления, не показали трещин».

Во-первых, важно подчеркнуть, что выражение, которое мы использовали, «следует предположить», было принято для подтверждения того, что наши выводы являются экстраполяцией того, что было наблюдено экспериментально. Кроме того, это предположение было выдвинуто ранее в исследовании, которое Засланский и коллеги использовали для поддержки некоторых аргументов в своем письме (Ариас и др. 2014). Наконец, выбор части предложения и игнорирование остального может привести к неправильной интерпретации всего предложения и смысла, который оно пыталось передать. Полное предложение звучит: «Тем временем, до тех пор, пока не будет доказано иное, следует предположить, что микротрещины в дентине, наблюдаемые в хранившихся удаленных зубах, подвергнутых процедурам корневого канала, на самом деле являются результатом процесса удаления и/или условий хранения после удаления».

7. ‘Хотя мы согласны с авторами, что условия хранения после экстракции необходимо тщательно учитывать, было бы нереалистично ожидать, что все будущие эндодонтические исследования на эту тему будут проводиться на свежих трупах, особенно учитывая все бюрократические и этические аспекты’

Мы рады, что Засланский и его коллеги согласны с тем, что трудоемкие и сложные экспериментальные этапы, такие как условия хранения после экстракции, необходимо тщательно учитывать. Важно подчеркнуть, что мы твердо верим, что использование свежих трупов должно рассматриваться как реальная возможность для будущих исследований по нескольким аспектам эндодонтии. Одна из критических проблем в изучении микротрещин корневой дентинной ткани была вызвана использованием и доверием к чрезмерно упрощенной экспериментальной модели. Справедливо сказать, что сложные и более совершенные методы являются естественным следствием научной эволюции и более качественных трансляционных исследований. Следовательно, настало время процитировать редакционную статью под названием ‘Улучшение дизайна, исполнения, отчетности и клинической трансляции лабораторных исследований в эндодонтии’, недавно опубликованную в IEJ Нагендрабабу и др. (2019): ‘Наш профессиональный исследовательский долг заключается в том, чтобы прекратить игнорировать плохой дизайн, ошибочное исполнение, неточную отчетность и неясную клиническую трансляцию, которые имеют лабораторные исследования с клинической практикой в эндодонтии’. Сказав это, мы надеемся, что экспериментальная модель, разработанная в нашем исследовании, плюс провокационный характер результатов, побудят использовать более качественные образцы [например, зубы, все еще находящиеся внутри костных блоков свежих трупов], по крайней мере, самыми опытными и консолидированными исследовательскими группами по всему миру. Это действительно ожидается в растущей биомедицинской области, такой как эндодонтия, и подтверждается несколькими исследованиями с использованием трупов, уже опубликованными в этой области.

8. «На самом деле, доказательства свидетельствуют о том, что трупы пожилых людей демонстрируют большое количество предоперационных трещин (Ариас и др. 2014)».

Мы не согласны с тем, что доказательства указывают на то, что трупы пожилых людей имеют большее количество предоперационных трещин. В исследовании Ариас и др. (2014), упомянутом Засланским и коллегами, предоперационные микротрещины подсчитывались после секционирования корня и наблюдались под прямой оптической микроскопией, разрушительным методом с подводными камнями, который привел к ошибочным выводам, как экспериментально продемонстрировал Стрингета и др. (2017). Следует отметить, что исследование Ариас и др. (2014) было пилотным и охватывало всего шесть зубов, сосредоточив внимание на проблеме использования трупов для достижения лучшей экспериментальной модели, что побудило нас использовать образцы лучшего качества и усовершенствованную экспериментальную модель. Как уже упоминалось ранее, ограничение относительно среднего возраста трупов, использованных в нашем исследовании, было четко обозначено в разделе Обсуждение нашего рукописи.

9. «Учитывая информацию, представленную в их собственной статье, мы утверждаем, что аннотация должна отражать неопределенность в данных, чтобы не вводить в заблуждение неосведомленного читателя».

Наши выводы не основывались «только» на результатах нашей статьи, но и на надежных данных по этой теме, опубликованных в многочисленных статьях, выпущенных нашей группой за последние 6 лет (De-Deus и др. 2014, 2015, 2016, 2017a,b, Zuolo и др. 2017). Раздел Обсуждение рассмотрел и глубоко проанализировал все различные вопросы, которые могли повлиять на результаты, предоставив так называемому «неосведомленному читателю» всю соответствующую информацию в этой части статьи. Интересно, что результаты нашего исследования были недавно подтверждены публикацией PradeepKumar и др. (2019), в которой один из авторов этого письма сотрудничал.

Мы хотели бы завершить наш ответ, сосредоточив внимание на том, что действительно имеет значение: взаимодействие между использованием образцов высшего качества (свежие трупы) и аналитическим инструментом золотого стандарта (микро-КТ) в сложной, но также близкой к идеальной экспериментальной модели для оценки состояния дентин. Мы считаем, что настало время переложить бремя доказательства по этой теме. Бремя доказательства обычно возникает, когда явление предполагается истинным, потому что оно еще не было доказано ложным. На сегодняшний день результаты близкого к идеальному методу не выявили никаких микротрещин в дентине; более того, нет доказательств существования микротрещин в корневом дентине в клинических условиях. Другими словами, до сих пор микротрещины в корневом дентине являются явлением, которое можно наблюдать только и исключительно в условиях лабораторного эксперимента, что ставит под сомнение их существование в реальной жизни. Следовательно, мы хотим переложить бремя доказательства и предложить необходимость привлечь основное внимание к еще не доказанному клиническому случаю микротрещин в корневом дентине.

Тем временем мы повторяем, что такое явление, наблюдаемое в хранившихся экстрагированных зубах, следует называть экспериментальными микротрещинами дентинного корня.

Авторы: G. De-Deus, D. M. Cavalcante, F. G. Belladonna, J. Carvalhal, E. M. Souza, R. T. Lopes, M. A. Versiani, E. J. N. L. Silva, P. M. H. Dummer

Ссылки:

- Arias A, Lee YH, Peters CI, Gluskin AH, Peters OA (2014) Сравнение 2 техник подготовки каналов в индукции микротрещин: пилотное исследование с использованием трупных челюстей. Журнал эндодонтии 40, 982–5.

- Bayram HM, Bayram E, Ocak M, Uygun AD, Celik HH (2017a) Влияние инструментов ProTaper gold, саморегулируемого файла и XP-endo shaper на образование дентинных микротрещин: исследование с использованием микро-компьютерной томографии. Журнал эндодонтии 43, 1166–9.

- Bayram HM, Bayram E, Ocak M, Uzuner MB, Geneci F, Celik HH (2017b) Микро-компьютерная томографическая оценка образования дентинных микротрещин после использования новых термообработанных никель-титановых систем. Журнал эндодонтии 43, 1736–9.

- De-Deus G, Silva EJ, Marins J и др. (2014) Отсутствие причинно-следственной связи между дентинными микротрещинами и подготовкой корневого канала с использованием рециркуляционных систем. Журнал эндодонтии 40, 1447–50.

- De-Deus G, Belladonna FG, Souza EM и др. (2015) Микро-компьютерная томографическая оценка влияния систем ProTaper Next и Twisted File Adaptive на дентинные трещины. Журнал эндодонтии 41, 1116–9.

- De-Deus G, Belladonna FG, Marins JR и др. (2016) О причинности между дентинными дефектами и подготовкой корневого канала: оценка с использованием микро-КТ. Бразильский стоматологический журнал 27, 664–9.

- De-Deus G, Belladonna FG, Silva EJNL и др. (2017a) Оценка микро-КТ дентинных микротрещин после процедур пломбирования корневых каналов. Международный журнал эндодонтии 50, 895–901.

- De-Deus G, Carvalhal JCA, Belladonna FG и др. (2017b) Развитие дентинных микротрещин после подготовки канала: продольное in situ исследование с использованием микро-компьютерной томографии на модели трупа. Журнал эндодонтии 43, 1553–8.

- De-Deus G, Cavalcante DM, Belladonna FG и др. (2019) Микротрещины дентинного корня: экспериментальное явление после экстракции? Международный журнал эндодонтии 52, 857–65.

- Fitri LA, Asyana V, Ridwan T и др. (2016) Двойная энергия микро КТ SkyScan 1173 для характеристики мочевых камней. Журнал физики: Серия конференций 694, 012053.

- Gastel B, Day RA (2017) Как написать и опубликовать научную статью, 8-е изд. Кембридж: Издательство Кембриджского университета, с. 344.

- Johns RA, Steude JS, Castanier LM, Roberts PV (1993) Неразрушающие измерения ширины трещины в кристаллических горных породах с использованием рентгеновской компьютерной томографии. Журнал геофизических исследований 98, 1889–900.

- Ketcham RA, Carlson WD (2001) Приобретение, оптимизация и интерпретация изображений рентгеновской компьютерной томографии: применение в геонауках. Компьютеры в геонауках 27, 381–400.

- Mencken HL (1917) Божественное вдохновение. Нью-Йорк: Вечерняя почта.

- Moinzadeh AT, Farack L, Wilde F, Shemesh H, Zaslansky P (2016) Синхротронная фаза контрастной микро-компьютерной томографии выявляет деламинации и разрывы материала в водорастворимых корневых пломбах Ex Vivo. Журнал эндодонтии 42, 776–81.

- Nagendrababu V, Murray PE, Ordinola-Zapata R и др. (2019) Улучшение дизайна, выполнения, отчетности и клинической трансляции лабораторных исследований в эндодонтии. Международный журнал эндодонтии 52, 1089.

- Oliveira BP, Câmara AC, Duarte DA, Heck RJ, Antonino ACD, Aguiar CM (2017) Микро-компьютерный томографический анализ апикальных микротрещин до и после подготовки корневого канала ручными, ротационными и рециркуляционными инструментами на различных рабочих длинах. Журнал эндодонтии 43, 1143–7.

- PradeepKumar AR, Shemesh H, Archana D и др. (2019) Подготовка корневого канала не вызывает дентинных микротрещин in vivo. Журнал эндодонтии. [Epub ahead of print].

- Rödig T, Müller C, Hoch M и др. (2018) Содержание влаги в

- дентине корневого канала влияет на обнаружение микротрещин с использованием микро-компьютерной томографии. Международный журнал эндодонтии 51, 357–63.

- Rödig T, Krämer J, Müller C, Wiegand A, Haupt F, Rizk M (2019) Частота микротрещин после подготовки прямых и изогнутых корневых каналов с использованием трех различных техник NiTi, оцененная с помощью микро-КТ. Австралийский журнал эндодонтии doi: 10.1111/aej.12339.

- Stock SR (2009) Микро-компьютерная томография: методология и приложения. Бока-Ратон: CRC Press.

- Stringheta CP, Pelegrine RA, Kato AS и др. (2017) Микро-компьютерная томография против метода поперечного сечения для оценки дефектов дентин, вызванных различными механизированными техниками инструментов. Журнал эндодонтии 43, 2102–7.

- Uğur Aydın Z, Keskin NB, Özyürek T (2019) Влияние инструментов Reciproc blue, XP-endo shaper и WaveOne gold на образование дентинных микротрещин: микро-компьютерная томографическая оценка. Исследования и техника микроскопии 82, 856–60.

- Zaslansky P, Fratzl P, Rack A, Wu MK, Wesselink PR, Shemesh H (2011) Идентификация интерфейсов корневых пломб с помощью методов микроскопии и томографии. Международный журнал эндодонтии 44, 395–401.

- Zuolo ML, De-Deus G, Belladonna FG и др. (2017) Оценка микро-компьютерной томографии дентинных микротрещин после подготовки корневого канала с использованием систем TRUShape и Selfadjusting file. Журнал эндодонтии 43, 619–22.