Глубина корневой борозды и расстояние между каналами как анатомические предиктивные факторы опасной зоны в медиальном корне первых нижних моляров

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления).

Аннотация

Цели: В данном исследовании была оценена опасная зона (ОЗ) в мезиальных корнях нижних моляров и связь между анатомическими ориентирами ОЗ и некоторыми анатомическими маркерами, включая длину зуба/корня, глубину мезиальных и дистальных борозд, а также расстояние между каналами.

Материалы и методы: Двадцать восемь мезиальных корней нижних моляров с 2 независимыми каналами были отсканированы и разделены на 2 группы в зависимости от длины корня. Анатомические маркеры были сопоставлены (коэффициенты Пирсона или Спирмена) с уровнем корня, толщиной и положением ОЗ, а также сравнивались (независимые выборки t или тесты Манна-Уитни) между 2 группами при α = 5%.

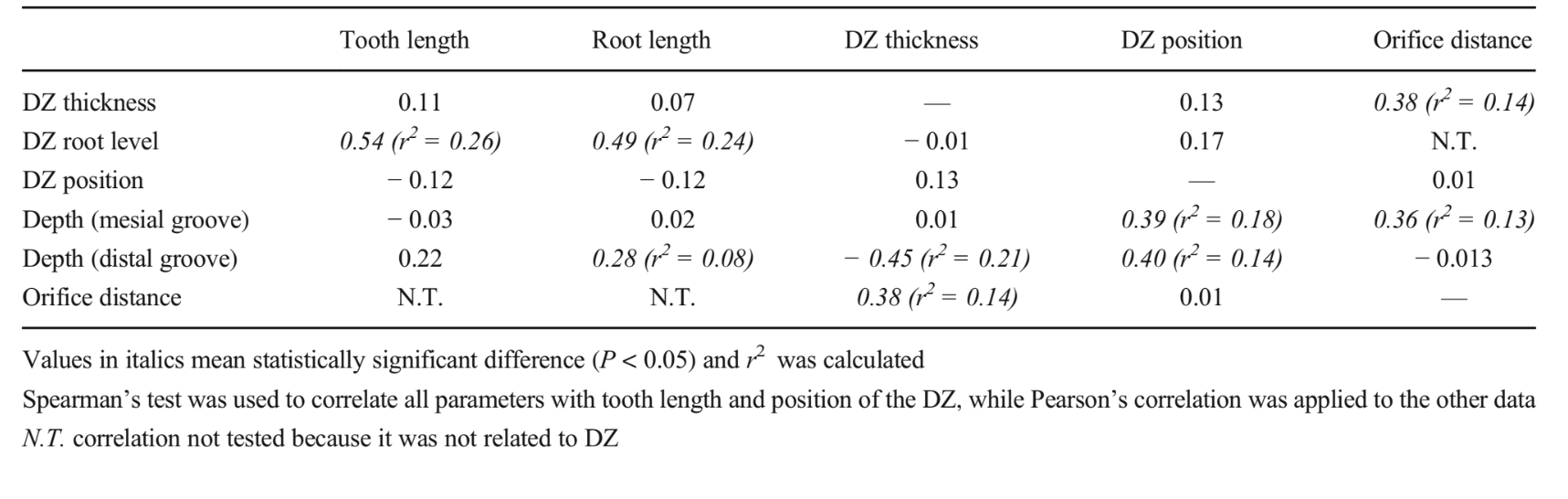

Результаты: Статистически значимых различий между группами по параметрам ОЗ и глубине мезиальных и дистальных борозд не наблюдалось (P > 0.05). Расстояние между отверстиями в группе 2 (4.49 ± 0.75 мм) было значительно больше, чем в группе 1 (3.76 ± 0.89 мм) (P < 0.05). Были найдены значимые корреляции (P < 0.05) между (i) уровнем ОЗ и длиной корня/зуба (r = 0.54 и 0.49 соответственно), (ii) толщиной ОЗ и глубиной дистальной борозды (r = − 0.45) и расстоянием между отверстиями (r = 0.38), и (iii) положением ОЗ и глубиной мезиальных (r = 0.39) и дистальных (r = 0.40) борозд. Другие переменные, такие как длина корня и глубина дистальной борозды (r = 0.28), а также расстояние между отверстиями и глубина мезиальной борозды (r = 0.36) также были связаны (P < 0.05).

Выводы: Длина зуба/корня, расстояние между устьями каналов и глубина медиальных/дистальных борозд медиальных корней нижних моляров могут быть предсказательными факторами для уровня корня, положения и толщины DZ.

Клиническая значимость: Длина, расстояние между медиальными устьями каналов и глубина медиальных и дистальных борозд медиальных корней нижних моляров могут быть умеренными предсказательными факторами для уровня корня, положения и толщины DZ.

Введение

Сорок лет назад Абоу-Рас и др. предложили технику антикриволинейного заполнения для подготовки изогнутых каналов и одновременно ввели концепцию зоны опасности (DZ). Согласно этим авторам, DZ будет специфической областью корня, более подверженной перфорации при чрезмерном удалении дентин во время механической подготовки. С тех пор были исследованы различные аспекты DZ, но в большинстве исследований основополагающий принцип этой концепции был связан только с дистальным аспектом медиального корня нижних моляров (область разветвления). Однако в последние годы эта концепция была пересмотрена, и оценка сотен сечений медиальных корней нижних моляров с помощью технологии микро-компьютерной томографии (микро-КТ) показала, что DZ расположена в сторону медиального аспекта этого корня в 40% образцов, вместо дистального направления, и до 4 мм ниже уровня разветвления. Несмотря на такие инновационные находки, их клиническое значение еще предстоит определить. Таким образом, с клинической точки зрения было бы полезно для повседневного планирования лечения предсказать уровень корня, положение и толщину DZ на основе морфологических аспектов/анатомических ориентиров корней. Например, Сауаия и др. сообщили, что длинные медиальные корни нижних моляров, как правило, имеют самые тонкие стенки и самые глубокие дистальные вогнутости по сравнению с короткими корнями. Это может быть результатом клинической значимости. На сегодняшний день, однако, ни одно исследование не оценивало потенциальную корреляцию между DZ и другими морфологическими особенностями этого корня. Поэтому целью настоящего исследования было провести количественный анализ DZ в медиальных корнях нижних первых моляров с различной длиной, используя технологию микро-КТ, и протестировать потенциальную корреляцию между несколькими анатомическими ориентирами DZ, такими как ее короно-апикальное положение (уровень корня), дентинная толщина и положение (медиальное или дистальное), с другими анатомическими ориентирами, включая длину зуба/корня, глубину медиальных и дистальных борозд и расстояние между устьями каналов.

Материалы и методы

Выбор образцов и группы

Это экс-виво исследование было одобрено местным Этическим Исследовательским Комитетом Федерального Университета Флуминенсе (протокол 06701319.8.0000.0053). Размер выборки для этого исследования был оценен на основе расчета эффекта из результатов предыдущего исследования. Авторы коррелировали длину корня с толщиной дентину и обнаружили значительную корреляцию между двумя переменными (H1 = 0.58). Следуя точной семейной и корреляционной бивариантной нормальной модели с ошибкой типа альфа 0.05 и мощностью бета 0.95 (G*Power 3.1 для Macintosh; Heinrich Heine, Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Германия), 43 образца были указаны как минимальный идеальный общий размер для настоящего исследования.

Сто двадцать два корневых нижних первых моляра, извлеченных по причинам, не связанным с этим исследованием, из бразильской субпопуляции, были собраны и отсканированы в системе микро-КТ (SkyScan 1173; Bruker-microCT, Контрих, Бельгия) при 14.25 μm (размер пикселя), 70 кВ, 114 мА, 180° вращения вокруг вертикальной оси, шаг вращения 0.7°, время экспозиции камеры 250 мс, среднее значение кадров 4, с использованием алюминиевого фильтра толщиной 1 мм. Изображения были реконструированы (NRecon v. 1.7.1.6; Bruker-microCT) с аналогичными параметрами для упрочнения пучка (35 до 45%), коррекции артефактов кольца (3 до 5) и пределов контраста (0 до 0.05). Программное обеспечение DataViewer v.1.5.6 (Bruker-microCT) использовалось для оценки конфигурации канала и для измерения длины мезиального корня в каждом образце. Длина корня определялась путем измерения вертикального расстояния от горизонтальной плоскости, перпендикулярной длинной оси корня, пересекающей анатомический апекс, до второй горизонтальной плоскости, пересекающей самый низкий уровень цементно-эмалевого соединения на вестибулярной стороне короны, параллельно первой плоскости. В соответствии с длиной корня и типом конфигурации канала было выбрано 28 умеренно изогнутых мезиальных корней (10–20°), длиной от 8 до 13 мм и имеющих независимые каналы MB и ML (n = 56) на корональном и среднем уровнях. Ни один из образцов не имел пломбировки корня, грубого разрушения, больших реставраций, трещин, переломов и внутренней или внешней резорбции.

Затем выбранные образцы были распределены на 2 группы (n = 28 каналов) в зависимости от длины мезиального корня: группа 1 — длина корня от 8 до 9.6 мм (8.71 ± 0.52 мм) и группа 2 — длина корня от 11.5 до 13.1 мм (11.98 ± 0.31 мм). Обе группы были сформированы на основе длины корня, а не полной длины зуба. Это было принято для создания групп с более однородной длиной корней, избегая включения длинных зубов с короткими корнями или наоборот, что могло бы создать значительный шум в результатах и интерпретации данных. Диапазон длины корней, принятый для каждой группы, основывался на распределении данных, найденных в выбранной выборке.

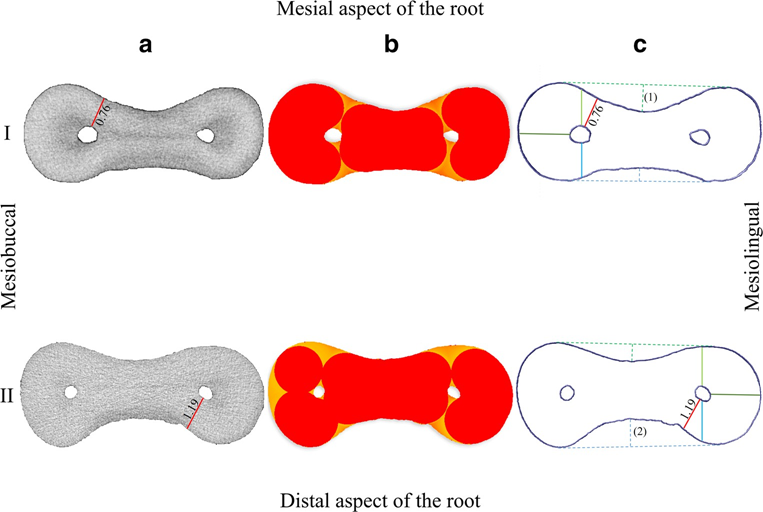

Анализ изображений

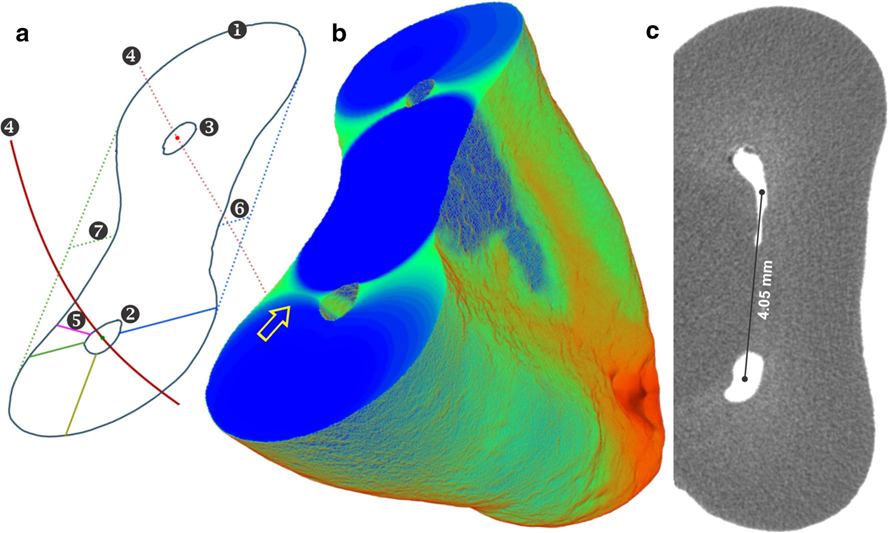

Во-первых, корональная и средняя треть всех выбранных мезиальных корней были оценены по минимальной толщине дентину (DZ), в миллиметрах, согласно предыдущему исследованию. Кратко, на основе данных микро-КТ были созданы 3D модели корневых поверхностей и каналов, и была получена центральная ось для каждого канала (программное обеспечение V-works 4.0; Cybermed Inc., Сеул, Республика Корея). Затем, на основе 3D моделей и оси канала, толщина дентину измерялась автоматически на повторно нарезанных плоскостях, перпендикулярных центральной оси каждого канала с интервалами 0.1 мм с использованием специально разработанного программного обеспечения Kappa 2. Коронапоапикальное расположение минимальной толщины дентину (DZ) относительно области разветвления (уровень корня) было зафиксировано, и его положение было определено на срезе как мезиальное или дистальное (Рис. 1A). Затем была рассчитана глубина мезиальных и дистальных развивающихся борозд, определяемая как расстояние от самой глубокой точки борозды до средней точки 2 точек, которые касаются контурной линии мезиальных или дистальных борозд (Рис. 1A), на том же сечении минимальной толщины дентину (DZ). Была создана 3D карта толщины дентину, сохраненная для толщины структуры, и использованы 3D цветные модели корней для качественных сравнений (программное обеспечение CTVox v.3.3.0; Bruker-microCT) (Рис. 1B). Кроме того, расстояние между мезобуккальными (MB) и мезиолингвальными (ML) отверстиями каналов всех образцов было зафиксировано на самом низком уровне цементно-эмалевого соединения на бугристой стороне коронки и рассчитано как линейное расстояние между центральными осями каждого отверстия, в миллиметрах (Рис. 1C).

Статистический анализ

Распределение данных было проанализировано для каждого исследуемого параметра с использованием теста Шапиро-Уилка. Затем анатомические параметры были сопоставлены между группами с использованием независимого выборочного t теста для толщины и уровня корня DZ, глубины мезиального желоба и расстояния между отверстиями, в то время как непараметрический тест Манна-Уитни U использовался для глубины дистального желоба. В дополнение были рассчитаны коэффициенты Пирсона или Спирмена для выявления потенциальных корреляций между оцененными анатомическими параметрами. Уровень значимости был установлен на уровне 5% (программное обеспечение SPSS v.21.0; SPSS Inc., Чикаго, IL, США).

Результаты

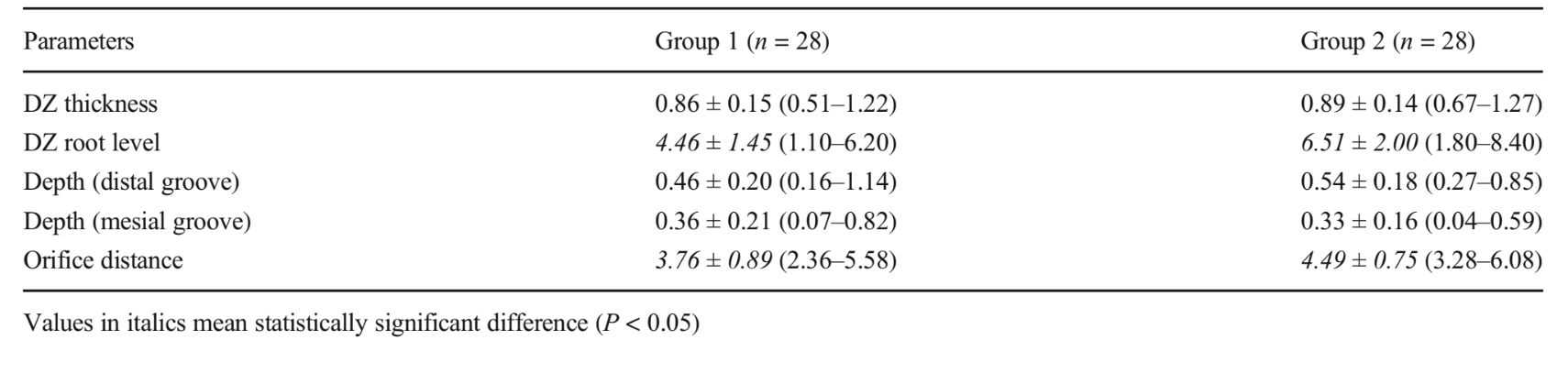

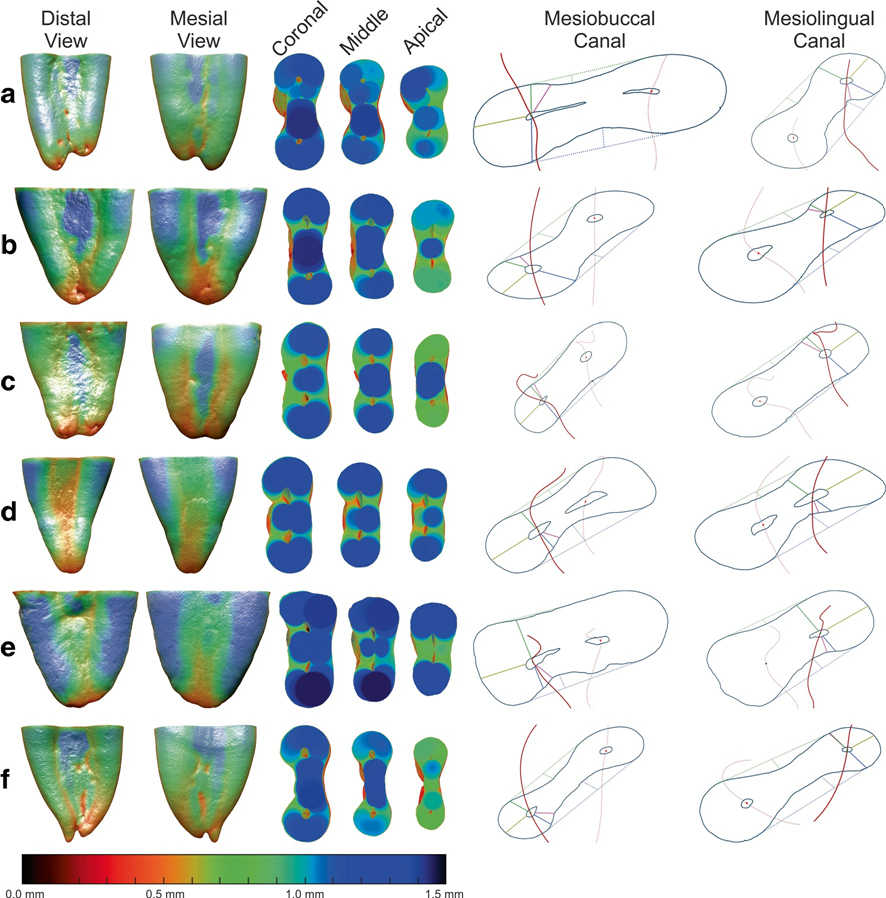

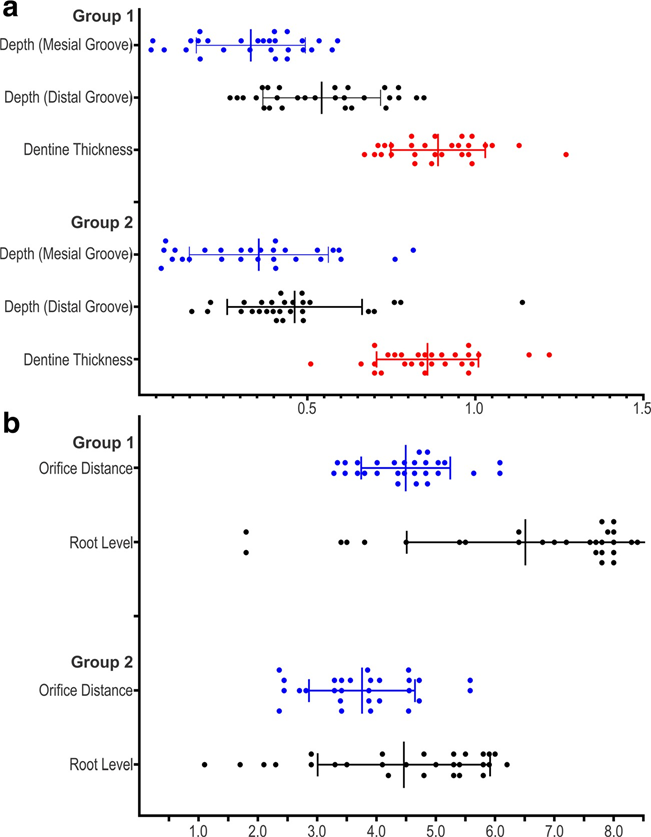

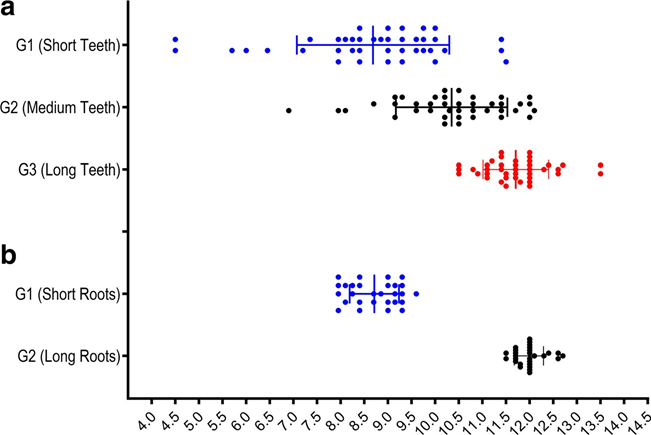

Таблица 1 показывает описательные данные о толщине и уровне корня DZ, глубине мезиальных и дистальных желобов, а также расстояниях между каналами, полученные из 56 мезиальных корневых каналов первых моляров нижней челюсти. Рисунок 2A и B показывает графики распределения анатомических параметров, измеренных в каждой группе, в то время как рис. 3 изображает цветные 3D модели и измерения DZ в представительных мезиальных корнях нижних моляров.

Статистически значимой разницы в средней толщине DZ между группами 1 (0.86 ± 0.15 мм) и 2 (0.89 ± 0.14 мм) не было обнаружено (P > 0.05), и, хотя была обнаружена значительная разница на уровне корня DZ между группами, с более короткими корнями (группа 1), имеющими больше шейных DZ (P < 0.05), минимальная толщина дентинa во всех корнях находилась в средней трети (Таблица 1) (Рис. 2A и B). В целом, DZ в группах 1 и 2 располагалась ближе к дистальному аспекту корня (60.7% и 71.4% соответственно), но также могла наблюдаться ближе к мези в нескольких образцах (39.2% и 28.6% соответственно). На том же сечении минимальной толщины дентинa, определенной в каждом корне, статистической разницы между глубиной мезиальных и дистальных борозд не наблюдалось (P > 0.05). С другой стороны, среднее расстояние до отверстия образцов в группе 2 (4.49 ± 0.75 мм) было значительно больше, чем в группе 1 (3.76 ± 0.89 мм) (P < 0.05). Модели с цветовой кодировкой показали, что нецентральное положение мезиальных каналов и асимметричная форма корней приводят к переменной толщине дентинa на разных уровнях и позициях корней (Рис. 3).

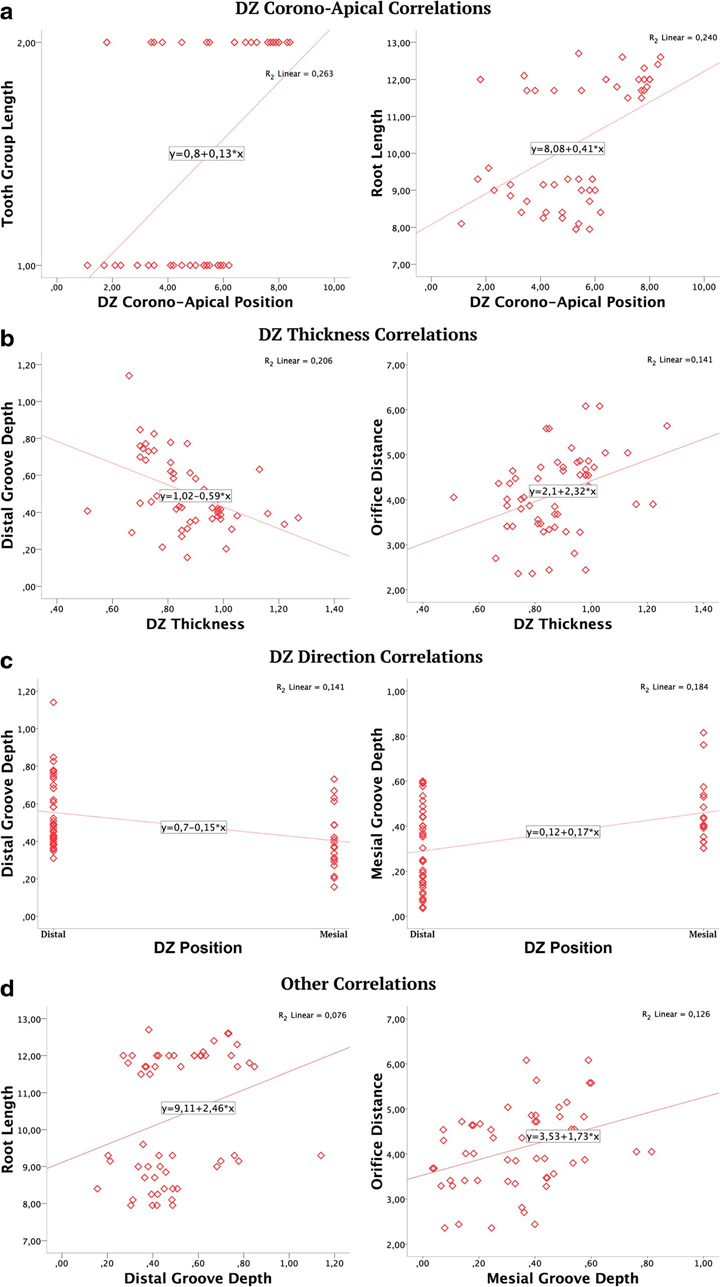

Таблица 2 показывает корреляцию между анатомическими параметрами, оцененными в мезиальных корнях нижних первых моляров. Была обнаружена положительная корреляция между уровнем корня DZ и длиной корня/зуба (P < 0.05), что означает, что чем длиннее длина корня/зуба, тем более апикально, вероятнее всего, расположена DZ (r = 0.54 и 0.49 соответственно). Толщина DZ также коррелировала с некоторыми анатомическими параметрами (P < 0.05), а именно: (i) отрицательная корреляция с глубиной дистальной борозды (r = − 0.45), что означает, что чем глубже дистальная борозда, тем тоньше толщина DZ; (ii) положительная корреляция с расстоянием между отверстиями MB и ML (r = − 0.38), что означает, что чем больше расстояние между отверстиями, тем толще DZ. Что касается положения DZ (мезиальное или дистальное), было отмечено положительное корреляции с глубиной мезиальных (r = 0.39) и дистальных борозд (r = 0.40), что указывает на то, что глубокие мезиальные или дистальные борозды смещают DZ к соответствующему аспекту корня. Другие морфологические параметры также положительно коррелировали (P < 0.05), включая (i) длину корня и глубину дистальной борозды (r = 0.28), что означает, что более длинные корни имеют более глубокие дистальные борозды, и (ii) расстояние между отверстиями MB-ML и глубину мезиальной борозды (r = 0.36), указывая на то, что чем больше расстояние между отверстиями, тем глубже мезиальная борозда. Корреляции между другими сравниваемыми анатомическими переменными не было обнаружено (P > 0.05) (Таблица 2).

Обсуждение

Настоящее исследование представляет актуальные и оригинальные данные, коррелирующие различные аспекты DZ с морфологическими ориентирами, используя мезиальные корни нижних моляров с различной длиной корней, следуя логике, использованной в предыдущих публикациях. Однако, в то время как предыдущие отчеты пытались продемонстрировать только корреляции между длиной зуба/корня и толщиной DZ, в настоящем исследовании также были проанализированы другие морфологические аспекты, включая уровень и положение DZ, глубину мезиальных и дистальных борозд, а также расстояние между каналами. Интересно, и в противоречии с предыдущими находками, это исследование не обнаружило корреляции между длиной мезиального корня и толщиной DZ (Таблица 2), и методологические различия могут объяснить эти противоречивые результаты. Прежде всего, хотя утверждалось, что была оценена корреляция между толщиной DZ и длиной мезиальных корней, на самом деле никакой статистический тест корреляции не был применен к данным. Кроме того, в этих исследованиях DZ оценивался только на 2 мм ниже уровня разветвления, а не по всей длине корня, и образцы были классифицированы на основе длины зубов, а не длины корня. Если бы методологический подход к группировке, использованный в этих исследованиях, т.е. классификация образцов как короткие (15–19 мм), средние (20–23 мм) или длинные (23–26 мм), был применен к нашей оригинальной выборке (120 мезиальных корней), длины корней, рассчитанные в каждой подгруппе, составили бы 4.5–11.5 мм (короткие), 6.9–12.1 мм (средние) и 10.5–13.5 мм (длинные), что означает перекрытие длин между группами (Рис. 4A). Следовательно, выборка на основе длины корня/зуба, возможно, является анатомическим смешивающим фактором в этом типе исследования, и критерии распределения на основе размера корня, примененные здесь, кажутся более разумными и точными для создания 2 различных групп (Рис. 4B). Кроме того, анализ сотен поперечных срезов в каждом корне, вместо всего лишь нескольких, как сообщалось в предыдущих публикациях, вероятно, обеспечит более последовательные и надежные результаты.

В настоящем исследовании, что интересно, толщина DZ отрицательно коррелировала с глубиной дистального желоба (r = − 0.45) и положительно коррелировала с расстоянием между отверстиями MB-ML (r = 0.38). Это означает, что в корнях с более глубокими дистальными желобами и короткими расстояниями между отверстиями ожидается более тонкая толщина дентиновой ткани, на 21% (r2 = 0.21) и 14% (r2 = 0.14) соответственно. В отличие от этого, была обнаружена умеренно значимая положительная корреляция между уровнем DZ и длиной зуба/корня (r = 0.54 и 0.49 соответственно) (Таблицы 1 и 2; Рис. 2B), что означает, что чем длиннее длина зуба/корня, тем более апикально, вероятно, расположена DZ. Хотя на DZ влияли изменения в длине зуба/корня примерно на 25% (r2 = 0.26 и 0.24 соответственно; Таблица 2), DZ всегда наблюдалась в средней трети всех корней в обеих группах. Это согласуется с недавним исследованием, в котором сообщалось о расположении DZ на 4-7 мм ниже области разветвления в нижних молярах. Положение DZ (мезиальное или дистальное) также оказалось умеренно зависимым от глубины как мезиальных, так и дистальных желобов (r = 0.39 и 0.40 соответственно) (Рис. 5), что указывает на то, что в случае более глубокого мезиального желоба ожидается минимальная толщина дентиновой ткани, расположенная к мезиальному аспекту корня. Тем не менее, инновационным открытием этого исследования было сообщение о том, что 14-18% вариаций положения DZ по отношению к дистальному или мезиальному (r2 = 0.14 и 0.18 соответственно; Таблица 2) можно объяснить изменениями в глубине корневых желобов. Другой важный аспект, который стоит упомянуть и который противоречит большинству предыдущих публикаций, заключался в том, что DZ была расположена к мезиальному аспекту корня в 39.2% (группа 1) и 28.6% (группа 2) образцов, в соответствии с другим исследованием на микро-КТ, использующим аналогичный методологический подход. Хотя клиническое значение положения самой тонкой области корня еще предстоит определить, во время механической подготовки изогнутых каналов в клиниках тонкая область на внешней кривой менее вероятно вызовет клиническую проблему (перфорация полосы), чем внутренняя сторона из-за восстанавливающей силы инструментов. Наконец, в этом исследовании также были найдены другие важные корреляции, указывающие на то, что в нижних молярах с длинными мезиальными корнями (группа 2) наличие глубокого дистального желоба можно ожидать на 8% (r = 0.28, r2 = 0.08), в то время как расстояние между отверстиями в длинных (группа 2) или коротких (группа 1) корнях слабо коррелировало с более глубоким мезиальным желобом (r = 0.36, r2 = 13).

Теоретически, в клиниках линейное уравнение данной корреляции (Рис. 5) может быть использовано для оценки толщины DZ, если можно получить конкретные значения анатомических ориентиров, например, с помощью высокоразрешающего обследования CBCT, используя следующие уравнения: y = 2.1 + 2.32*x и x = (y – 2.1)/2.32, где ‘x’ — это толщина DZ, а ‘y’ в данном примере представляет параметр расстояния от отверстия. Соответственно, эта концепция также может быть применена к другим корреляциям и может быть полезна при планировании расширения мезиальных корневых каналов с помощью конусообразных инструментов. Однако, хотя корреляции, найденные в этом исследовании, могут рассматриваться как важная информация для планирования расширения мезиальных корней нижних моляров в клиниках, следует подчеркнуть, что они варьировались от слабых до умеренных, что можно объяснить наблюдательным характером эксперимента, который использовал биологические образцы с значительной и случайной анатомической вариацией, что делает событие значительной корреляции между анатомическими ориентирами маловероятным (Рис. 6). Таким образом, важно подчеркнуть, что полученные низкие r значения не должны затмевать важность раскрытия самой значительной корреляции. Действительно, r значения, наблюдаемые в этом исследовании, могут считаться значимыми, так как, в первую очередь, ожидалось бы отсутствие корреляции. Кроме того, несмотря на то, что два канала в одном корне могут считаться схожими с точки зрения морфологии, полученные результаты указывают на то, что расположение DZ было различным при сравнении образцов с различной длиной корня. Необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этой находки с использованием образцов не только с различной длиной, морфологией канала и типами зубов, но и с известным возрастом, учитывая, что интракорональное отложение дентин с возрастом также может повлиять на положение и толщину DZ. Помимо этих ограничений, настоящее исследование новаторское, так как добавляет важную информацию и раскрывает очевидные алгоритмы, которые коррелируют различные анатомические ориентиры корня и пространственное расположение DZ.

Заключения

Учитывая ограничения настоящего исследования, можно сделать вывод, что длина мезиального корня, расстояние между отверстиями каналов MB и ML, а также глубина мезиальных и дистальных борозд первых моляров нижней челюсти могут быть умеренными предсказательными факторами для уровня корня, толщины и положения DZ.

Авторы: Густаво Де-Деус, Эвальдо Алмейда Родригес, Чонг-Ки Ли, Дж. Ким, Эммануэль Жуан Ногейра Леал да Силва, Фелипе Гонсалвеш Белладонна, Даниэле Морея Кавалканте, Марко Симойнс-Карвальо, Диого да Силва Оливейра, Марко Aurélio Версини, Эрик Миранда Соузa

Ссылки:

- Abou-Rass M, Frank AL, Glick DH (1980) Метод антикривой обрезки для подготовки изогнутого корневого канала. J Am Dent Assoc 101: 792–794. https://doi.org/10.14219/jada.archive.1980.0427

- Kessler JR, Peters DD, Lorton L (1983) Сравнение относительного риска перфораций корней моляров с использованием различных техник эндодонтической инструментовки. J Endod 9:439–447. https://doi.org/10.1016/S0099-2399(83)80260-X

- Montgomery S (1985) Толщина стенки корневого канала нижних моляров после биомеханической подготовки. J Endod 11:257–263. https://doi.org/10.1016/S0099-2399(85)80181-3

- Lim SS, Stock CJ (1987) Риск перфорации в изогнутом канале: антикривая обрезка по сравнению с техникой шагового возврата. Int Endod J 20:33–39. https://doi.org/10.1111/j.1365-2591.1987.tb00586.x

- Garcia Filho PF, Letra A, Menezes R, Carmo AMR (2003) Опасная зона в нижних молярах до инструментовки: исследование in vitro. J Appl Oral Sci 11:324–326. https://doi.org/10.1590/s1678-77572003000400009

- Tabrizizadeh M, Reuben J, Khalesi M, Mousavinasab M, Ezabadi MG (2010) Оценка толщины корневого дентита в опасной зоне первых моляров нижней челюсти. J Dent (Tehran) 7:196–199

- Sant’Anna Junior A, Cavenago BC, Ordinola-Zapata R и др. (2014) Влияние больших апикальных подготовок в опасной зоне нижних моляров, подготовленных с использованием систем Mtwo и Reciproc. J Endod 40: 1855–1859. https://doi.org/10.1016/j.joen.2014.06.020

- Olivier JG, Garcia-Font M, Gonzalez-Sanchez JA и др. (2016) Анализ опасной зоны с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии после апикального расширения с K3 и K3XF в модели манекена. J Clin Exp Dent 8:e361–e367. https://doi.org/10.4317/jced.52523

- Leite Pinto SS, Lins RX, Videira Marceliano-Alves MF, Guimarães MDS, da Fonseca BA, Radetic AE, de Paula Porto ÁRN, Lopes HP (2018) Внутренняя анатомия опасной зоны нижних моляров: исследование с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии. J Conserv Dent 21:481–484. https://doi.org/10.4103/JCD.JCD_271_18

- Keleş A, Keskin C, Alqawasmi R и др. (2019) Оценка толщины дентита средних мезиальных каналов нижних моляров, подготовленных ротационными инструментами: исследование с использованием микро-КТ. Int Endod J 53:519–528. https://doi.org/10.1111/iej.13247

- De-Deus G, Rodrigues EA, Belladonna FG и др. (2019) Анатомическая опасная зона пересмотрена: исследование с использованием микро-КТ толщины дентита в нижних молярах. Int Endod J 52:1501–1507. https://doi.org/10. 1111/iej.13141

- Sauáia TS, Gomes BP, Pinheiro ET и др. (2010) Толщина дентита в мезиальных корнях нижних моляров с различной длиной. Int Endod J 43:555–559. https://doi.org/10.1111/j.1365-2591.2010.01694.x

- Dwivedi S, Dwivedi CD, Mittal N (2014) Корреляция толщины корневого дентита и длины корней в мезиальных корнях нижних моляров. J Endod 40:1435–1438. https://doi.org/10.1016/j.joen.2014.02.011

- Lee JK, Yoo YJ, Perinpanayagam H, Ha BH, Lim SM, Oh SR, Gu Y, Chang SW, Zhu Q, Kum KY (2015) Трехмерное моделирование и одновременные измерения анатомии корня в мезиальных корнях первых моляров нижней челюсти с использованием микро-компьютерной томографии. Int Endod J 48:380–389. https://doi.org/10.1111/iej.12326

Чтобы продолжить обучение и получить доступ ко всем другим статьям, войдите или создайте аккаунт

/social-network-service/media/default/6758/89a8282e.png)