Критическая оценка некоторых методологических аспектов использования микро-КТ в исследовании микротрещин дентинной ткани в эндодонтии

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления).

Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы прокомментировать недавно принятую статью под названием «Сравнение инструментов ProTaper, RaCe и Safesider в индукции микротрещин в дентине: исследование с использованием микро-КТ» (Ceyhanhi и др. 2015). Авторы оценили частоту возникновения микротрещин в дентине после подготовки корневых каналов с использованием трех систем инструментов с помощью микро-компьютерной томографии (микро-КТ). Прежде всего, стоит подчеркнуть положительные аспекты использования этой высокоточной современной неразрушающей методологии для повышения общего понимания взаимосвязи между внутриканальными процедурами и развитием дефектов в дентине:

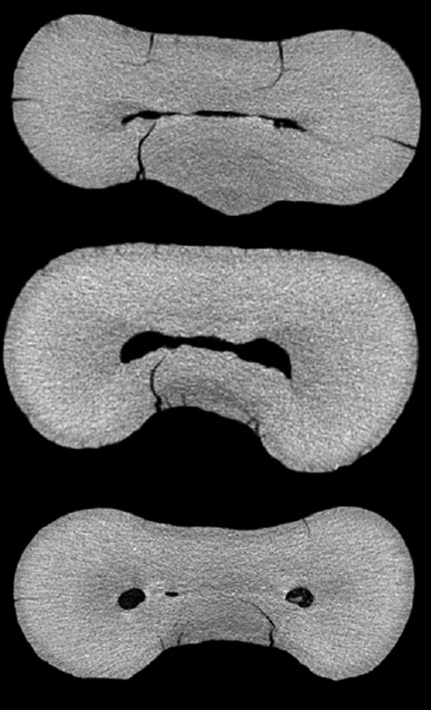

- Это позволяет оценить образцы перед экспериментальными процедурами; таким образом, можно обнаружить предшествующие трещины (Рис. 1);

- Трехмерное (3D) пространственное расположение дентинных трещин возможно с использованием или без использования контрастных агентов;

- Один и тот же образец можно оценивать на разных стадиях лечения корневых каналов и использовать его в качестве собственного контроля;

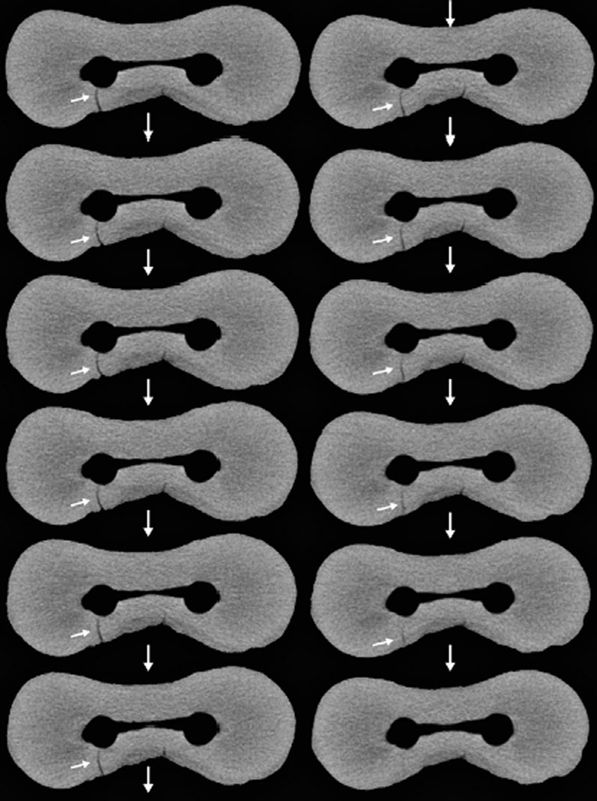

- Наличие дентинных дефектов может быть связано с другими результатами механической инструментальной обработки (Рис. 2) (De-Deus и др. 2014, 2015).

Тем не менее, как и в случае с любым другим методологическим подходом, технология микро-КТ также имеет ограничения:

- Процедуры сканирования и реконструкции занимают значительное время;

- Техника не подходит для клинического использования;

- Оборудование дорогое;

- Сложность технических процедур требует крутой кривой обучения и глубоких знаний специализированного программного обеспечения.

Недавно несколько авторов выразили важные опасения относительно развития дентинных дефектов из-за моторизованных ротационных инструментов из никель-титана; однако литература показывает, что существует отсутствие консенсуса по поводу формирования микротрещин после подготовки каналов с помощью ротационных или рециркуляционных инструментов, при этом сообщаемая частота трещин варьируется от 0% до 80%. Это широкое колебание может быть объяснено различиями в методологических процедурах, опыте оператора и качестве выходного инструмента наблюдения. Последнее имеет критическое значение, так как оно должно обеспечивать надежную визуализацию дентинных дефектов и, следовательно, оказывает значительное влияние на точность результатов. При использовании технологии микро-КТ качество выходных изображений напрямую связано с высоким пространственным и временным разрешением сканера микро-КТ, а также с принятием адекватных входных параметров для процедур сканирования и реконструкции. Эти факторы делают надежное исследование поверхности дентина сложным, но в конечном итоге они приводят к ожидаемой и необходимой общей достоверности исследования.

Основываясь на вышеупомянутых соображениях, мы хотели бы указать на некоторые аспекты вышеупомянутого исследования, которые могут повлиять на его выводы:

- Согласно авторам, корневые каналы «были инструментированы до размера 30 для всех систем»; однако в группе Safesider предварительная подготовка корневого канала проводилась до рабочей длины с помощью ручных файлов от размера 08 до 35;

- Несмотря на использование 3D-технологии, методология, к сожалению, следовала традиционному подходу к секционированию. Например, было получено 700–900 КТ-срезов [.. .] на корень”, но только 10 срезов были оценены в каждом образце, что составляет <1.5% от общего количества полученных изображений. Одним из преимуществ микрокомпьютерной томографии по сравнению с секционированием корня и микроскопическим наблюдением является то, что сотни срезов могут быть проанализированы на каждый зуб. Поэтому нет обоснования для оценки только нескольких срезов на образец, когда весь корень был обследован;

- Подход авторов также не позволяет различать подлинные дефекты дентинной ткани от артефактов или шума (ложноположительный результат), созданных на одном срезе во время получения или реконструкции изображения, что можно достичь только путем последовательного анализа сечений поперечного сечения вдоль продольной оси корня (Рис. 2);

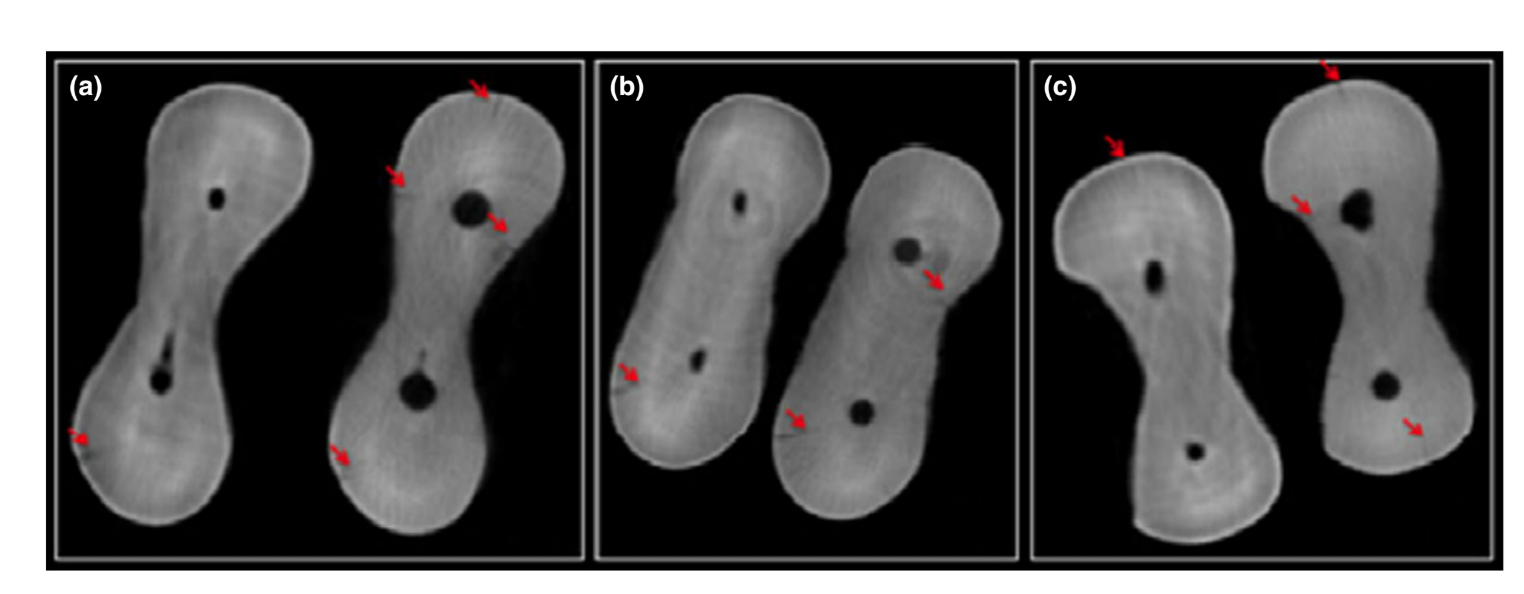

- В исследовании «долгие оси корней были отрегулированы так, чтобы быть перпендикулярными к лучу, чтобы обеспечить сканирование в одних и тех же сагиттальных позициях»; к сожалению, этот процедурный шаг не гарантирует, что образец будет помещен точно в одно и то же положение до и после экспериментальной установки. Это явно показано на Рис. 3 (Рисунок 1 в исследовании), на котором изображения, полученные до и после подготовки, различаются во всех группах. На самом деле использование специализированного программного обеспечения для совместной регистрации стеков изображений с средней ошибкой менее одного вокселя является важным аналитическим шагом для обеспечения точного анализа одного и того же изображения в одной и той же точке корня до и после внутрикорневых процедур. Этот шаг не был выполнен в данном исследовании, что увеличивает вероятность того, что были сравнены разные поперечные сечения, что приводит к ошибочной интерпретации;

- Чрезвычайно шумные изображения, показанные на Рис. 3 (Рисунок 1 в исследовании), могут вмешиваться в процесс оценки, затрудняя надежную интерпретацию возникновения и распространения повреждений дентинной ткани, что приводит к недооценке проблемы или обнаружению ложноположительных трещин, что может привести к переоценке проблемы. Например, несмотря на то, что корни ранее «были осмотрены под стереомикроскопом [...] с увеличением 109, чтобы исключить внешние дефекты или трещины»; все представительные поперечные сечения на Рис. 1 имели «трещины» на поверхности корня до подготовки канала;

- Основываясь на ограничениях глубины проникновения рентгеновских лучей (максимальный выход 50 кВ) и разрешения детектора (1.3 Мп CCD) микрокомпьютерного томографа, использованного в исследовании, а также на гладком аспекте дентинной поверхности (Рис. 3), можно сделать вывод, что во время процесса реконструкции использовались разные фильтры, что может привести к искажению изображения на некотором уровне. Учитывая, что параметры сканирования и реконструкции, использованные в исследовании, не были указаны, надежность результатов и воспроизводимость метода, основные принципы научного метода, не могут быть проверены другими исследовательскими группами.

Учитывая, что большинство читателей Международного журнала эндодонтии могут не иметь возможности критически оценить эти детализированные методологические факторы, стоящие за этим новым технологическим ресурсом, используемым для оценки дентинных дефектов, связанных с эндодонтическими процедурами, было бы целесообразно рассмотреть вышеупомянутые вопросы и проблемы, касающиеся данной статьи.

Авторы: G. De-Deus, F. G. Belladonna, E. J. N. L. Silva, E. M. Souza, M. A. Versiani

Ссылки:

- Ceyhanhi KT, Erdilek N, Tatar I, Celik D (2015) Сравнение инструментов ProTaper, RaCe и Safesider в индукции дентинных микротрещин: исследование с использованием микро-КТ. Международный журнал эндодонтии Doi: 10.111 1/iej.12497. [Epub ahead of print].

- De-Deus G, Silva EJ, Marins J и др. (2014) Отсутствие причинно-следственной связи между дентинными микротрещинами и подготовкой корневых каналов с использованием рециркуляционных систем. Журнал эндодонтии 40, 1447–50.

- De-Deus G, Belladonna FG, Souza EM и др. (2015) Микро-компьютерная томографическая оценка влияния систем ProTaper Next и Twisted File Adaptive на дентинные трещины. Журнал эндодонтии 41, 1116–9.