Радикс энтомолярис и параметолярис: микрокомпьютерная томографическая исследование первых моляров нижней челюсти с тремя корнями

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация

Введение: Морфология сверхчисленного третьего корня (радикса) в нижних первых молярах была исследована с помощью микрокомпьютерной томографии (мКТ).

Методы: Девятнадцать постоянных нижних первых моляров с радиксом были отсканированы в устройстве мКТ для оценки их морфологии в отношении длины корня, направления кривизны корня, расположения радикса, апикального отверстия, дополнительных каналов и апикальных дельт, а также расстояния между устьями каналов, а также 2- и 3-мерных параметров каналов (число, площадь, округлость, большой/малый диаметр, объем, площадь поверхности и индекс структурной модели). Количественные данные были проанализированы с помощью одностороннего дисперсионного анализа и теста Тьюки (α = 0.05).

Результаты: Средняя длина медиального, дистального и радикс-корней составила 20.36 ± 1.73 мм, 20.0 ± 1.83 мм и 18.09 ± 1.68 мм соответственно. Радикс располагался дистолингвально (n = 16), мезиолингвально (n = 1) и дистобуккально (n = 2). В проксимальном обзоре большинство радикс-корней имели сильную кривизну с буковым направлением и смещенное буковое апикальное отверстие. Пространственная конфигурация устьев каналов на дне пульповой камеры в основном имела трапециевидную форму. Устье канала радикса обычно было покрыто дентинным выступом. Радикс значительно отличался от медиальных и дистальных корней по всем оцененным 3-мерным параметрам (P < .05). Канал радикса имел более круглую форму в апикальной трети, а средний размер малого диаметра на 1 мм короче отверстия составил 0.25 ± 0.10 мм.

Выводы: Корневая ветвь является важной и сложной анатомической вариацией нижних первых моляров, которая обычно имеет сильный изгиб с преимущественно дистолингвальным расположением и узкий корневой канал с трудным доступом. (J Endod 2014;■:1–6)

Основная цель эндодонтической терапии заключается в получении трехмерной (3D) обтурации системы корневых каналов (СКК) после последовательности процедур очистки, формования и заполнения. Однако вариации в анатомии корней и СКК могут представлять собой дополнительную трудность для конечного результата. Эндодонтическая неудача может быть связана с сохранением инфекции из-за пропущенного канала или неэффективного устранения микроорганизмов и некротических остатков пульпы во время химико-механической инструментальной обработки. Тщательное знание анатомии корней и СКК и их возможных вариаций обязательно для минимизации ошибок и достижения эндодонтического успеха.

Нижние первые моляры обычно имеют 2 корня, 1 мезиальный и 1 дистальный, и 3 канала, но вариации в количестве корней и анатомии СКК не являются редкостью. Карабелли первым упомянул о наличии суперномерарного третьего корня как частой вариации в этой группе зубов, расположенного либо лингвально (radix entomolaris), либо букально (radix paramolaris). Трехкорневые нижние первые моляры требуют особого внимания во время эндодонтического лечения, поскольку дополнительный корень обычно меньше мезиального и дистального корней, может быть либо отдельным, либо частично слитым с другими корнями и в большинстве случаев имеет сильный изгиб. Появление третьего корня в нижнем первом моляре связано с определенными этническими группами. В литературе сообщается о частоте менее 5% в белых, африканских и евразийских популяциях, в то время как в популяциях с монголоидными чертами, таких как китайцы, эскимосы и американские индейцы, эта анатомическая вариация встречается с частотой 5%–40%.

Микро-компьютерная томография (мКТ) позволяет точно получать количественные и качественные 3D данные и стала мощным инструментом для оценки анатомии RCS в экспериментальных эндодонтических исследованиях. В трехчастном исследовании, проведенном на китайской популяции, использовалась мКТ для изучения морфологии корневых каналов постоянных трехкорневых нижних моляров с учетом дна пульпы и RCS, кривизны корня и одонтометрии, но ни одно из этих трех отдельных исследований не проводило комплексный количественный 2-мерный (2D) и 3D анализ морфологии каналов, оценивая несколько морфометрических данных в одной и той же выборке зубов. На самом деле, в литературе отсутствуют подробные описания анатомических и морфологических вариаций трехкорневых нижних моляров с использованием высокоточных томографических методов. Хотя в настоящее время такие анализы нецелесообразно проводить в клинических условиях в рамках рутинной стоматологической практики, лабораторные исследования с использованием высококачественных 3D методов визуализации, таких как мКТ, предоставляют ценную информацию о морфологии корней и каналов, что может повысить безопасность и эффективность процедур подготовки корневых каналов, особенно в зубах с необычной анатомией, и даже поддержать внедрение новых протоколов лечения. В настоящем исследовании использовалась высокоразрешающая мКТ для изучения внутренней и внешней морфологии суперномера третьего корня (радикса) в нижних первых молярах.

Материалы и методы

Девятнадцать человеческих постоянных моляров нижней челюсти с тремя корнями были выбраны из коллекции извлеченных зубов нашей эндодонтической лаборатории и хранились в индивидуальных пластиковых флаконах, содержащих 0,1% раствор тимола. Пол, этническая принадлежность и возраст доноров зубов были неизвестны. После промывания в проточной воде в течение 24 часов длина корней измерялась от верхушки до цементно-эмалевого соединения с помощью цифрового штангенциркуля, и местоположение дополнительного корня фиксировалось. Затем каждый зуб был высушен, отсканирован в мКТ-сканере (SkyScan 1174v2; Bruker-microCT, Контрих, Бельгия) с изотропным разрешением 22,9 мм и реконструирован с помощью специализированного программного обеспечения (NRecon v.1.6.3; Bruker-microCT), предоставляющего аксиальные срезы внутренней структуры образцов.

Программное обеспечение DataViewer v.1.4.4 (Bruker-microCT) использовалось для оценки наличия и местоположения вспомогательных каналов и апикального дельты. Программное обеспечение CTVox v.2.2 и CTVol v.2.4 (Bruker-microCT) использовалось для визуализации 3D моделей и качественной оценки конфигурации корневого канала, направления кривизны корня с проксимальных и букалярных видов, а также местоположения апикального отверстия. Программное обеспечение CTAn v.2.2.1 (Bruker-microCT) использовалось для измерения расстояния между отверстиями каналов на дне полости зуба и для 3D анализа корневого канала от верхушки до цементно-эмалевого соединения (объем, площадь поверхности и индекс структурной модели) и 2D анализа корневых каналов на расстоянии 1, 2 и 3 мм от апикального отверстия (число, площадь, округлость, большой диаметр и малый диаметр). Поскольку медиальный корень может иметь либо один канал, либо 2 канала с различными истмусами, для лучшего понимания распределения 2D результатов использовалась классификация, предложенная Уэллером и др.; полный истмус имел непрерывное отверстие между 2 основными корневыми каналами, в то время как частичный истмус определялся как узкое выступление одного отверстия корневого канала в сторону второго в том же сечении корня, но без слияния.

Индекс модели структуры (SMI) включает измерение выпуклости поверхности в 3D-структуре. SMI вычисляется как 6.([S’.V]/S2), где S - площадь поверхности объекта до дилатации, а S’ - изменение площади поверхности, вызванное дилатацией. V - начальный объем объекта до дилатации. Идеальная пластина, цилиндр и сфера имеют значения SMI равные 0, 3 и 4 соответственно. Поперечный вид, круглый или более лентообразный, выражался как округлость. Округлость дискретного 2D-объекта определяется как 4.A/(π.(dmax)2), где A - площадь, а dmax - максимальный диаметр. Значение округлости варьируется от 0 до 1, где 1 обозначает круг.

Данные о расстоянии между устьями каналов и 2D и 3D параметрах были представлены как средние значения и стандартные отклонения и статистически проанализированы с помощью однофакторного дисперсионного анализа и пост-хок теста Тьюки с уровнем значимости 5% с использованием SPSS v17.0 для Windows (SPSS Inc, Чикаго, IL).

Результаты

Средняя длина корней мезиального, дистального и радикулярного составляла 10.03 ± 1.32 мм, 9.97 ± 1.84 мм и 7.65 ± 1.55 мм соответственно. Радикулярный корень находился дистолингвально (n = 16), мезиолингвально (n = 1) и дистобуккально (n = 2).

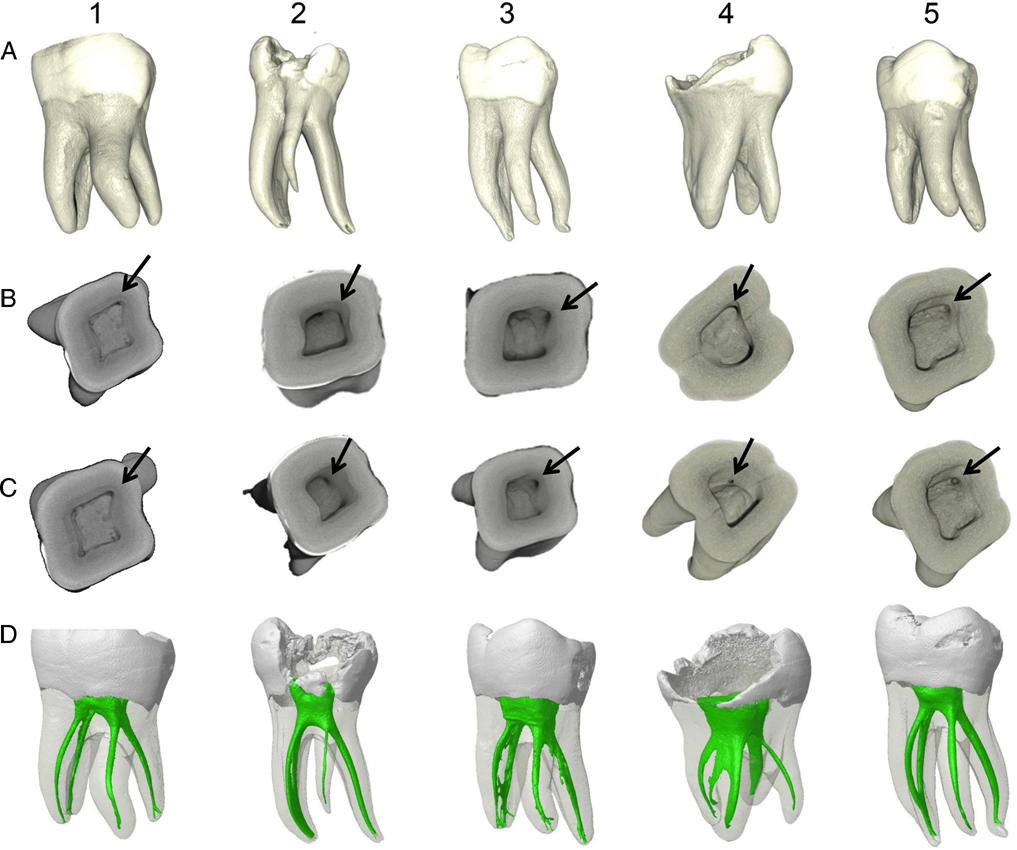

Что касается внутренней анатомии, большинство дополнительных каналов было найдено в апикальной трети. Сравнивая трети, дополнительные каналы были найдены в апикальной трети в 11 мезиальных, 11 дистальных и 5 радикулярных корнях. В средней трети дополнительные каналы были найдены в 2 мезиальных корнях и 1 радикулярном корне. В корональной трети ни в одном из корней дополнительные каналы не были найдены. Апикальный дельта был наблюдаем в 3 корневых каналах только у 1 образца (Рис. 1: 5D). Анализ 3D модели показал, что RCS этих зубов имели различные морфологии, включая 4 или 3 независимых канала (Рис. 1: 1D и 2D), истмусы и апикальные дельты (Рис. 1: 3D), средний мезиальный канал в мезиальном корне (Рис. 1: 4D), и 2 средних мезиальных канала, соединяющихся в апикальной трети (Рис. 1: 5D).

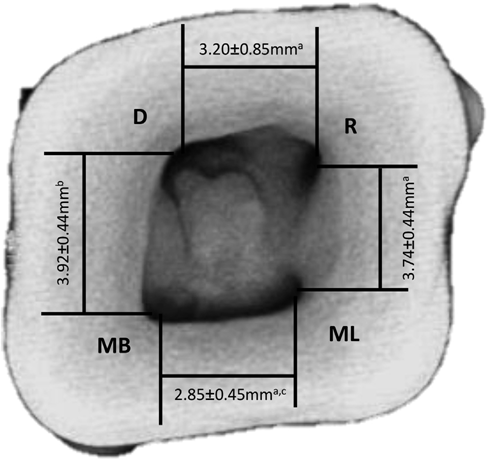

радикса. (B и C) корональный вид полости зуба, показывающий положение радиксного отверстия (стрелки) и борозды на дне полости зуба. (D) 3D модели

показывающие внутреннюю анатомию образцов. У образца 4 был средний мезиальный канал в мезиальном корне, в то время как апикальный дельта наблюдался во всех каналах образца 3.

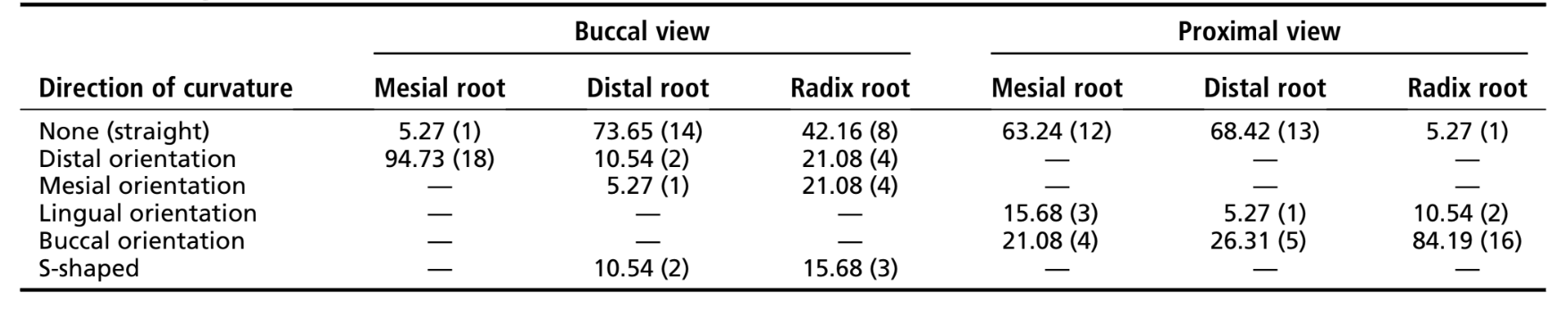

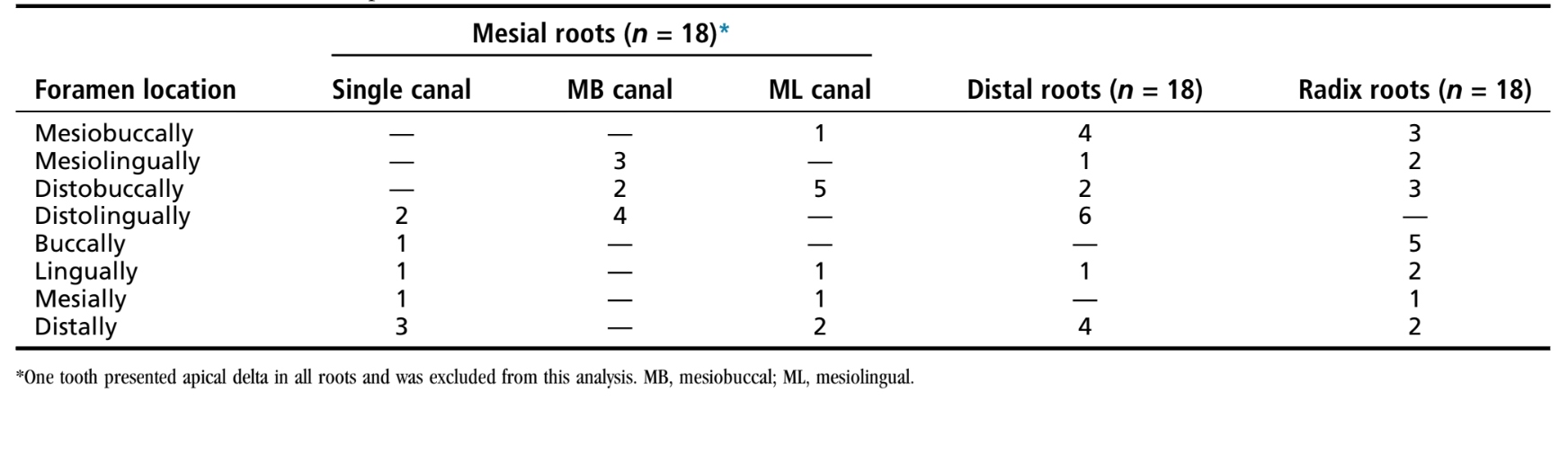

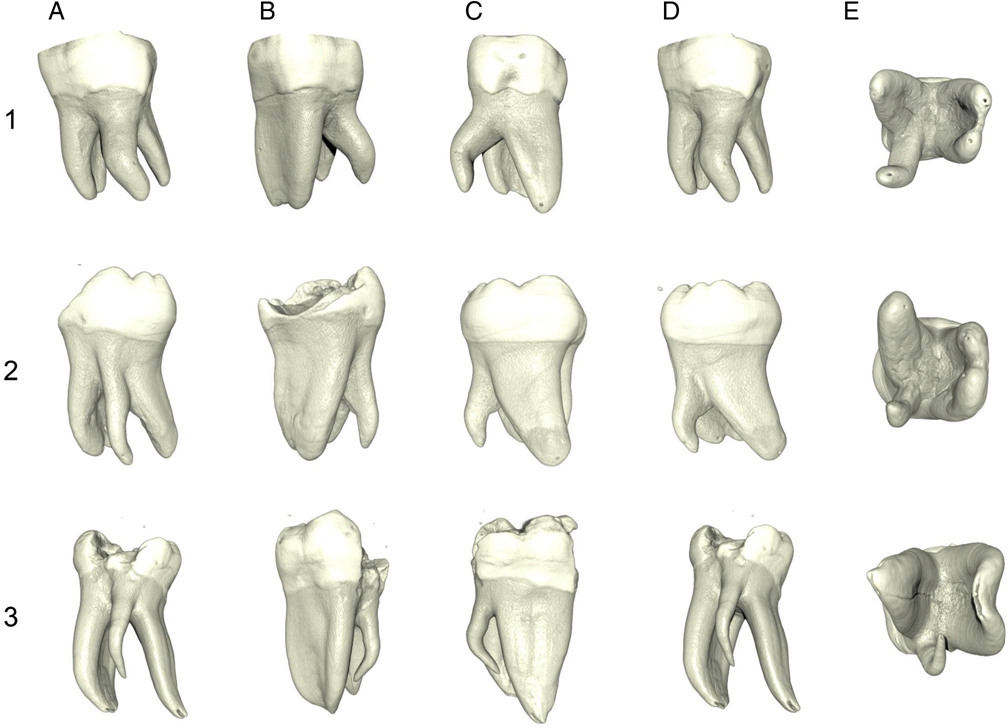

Таблицы 1 и 2 показывают процентное распределение направления кривизны корня и расположения апикального отверстия, соответственно. Проксимальный вид показал, что в большинстве случаев радикс имел кривизну с буккальной ориентацией (n = 16, 84.19%). Апикальные отверстия также имели тенденцию смещаться буккально, мезибуккально и дистобуккально. Эта характеристика также была отмечена в качественном анализе 3D моделей, которые показали, что большинство корней радикса имели умеренную до выраженной кривизну с апикальным отверстием, сопутствующим кривой (Рис. 2). Поэтому отверстие канала радикса обычно закрыто дентинообразной проекцией стенок пульповой камеры, что затрудняет его локализацию во время доступа к операции (Рис. 1, линии B и C). Трапециевидная пространственная конфигурация отверстий каналов на дне пульповой камеры наблюдалась в основном (Рис. 3).

С точки зрения разветвления (E) можно наблюдать кривизну корня радикса с буккальной ориентацией и расположение буккально смещенного отверстия.

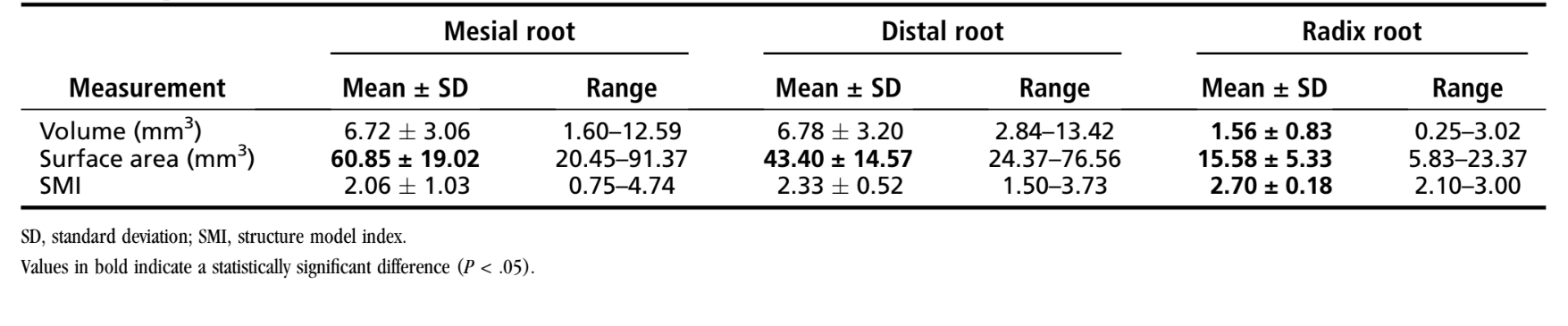

3D данные представлены в Таблице 3. Канал радикса показал статистически значимую разницу по сравнению с мезиальными и дистальными корневыми каналами для всех оцененных 3D морфометрических данных (P < .05). Результаты SMI показали, что каналы радикса имели более цилиндрическую геометрию (2.70 ± 0.18), чем каналы мезиальных и дистальных корней, которые имели более коническую геометрию (2.06 ± 1.03 и 2.33 ± 0.52 соответственно).

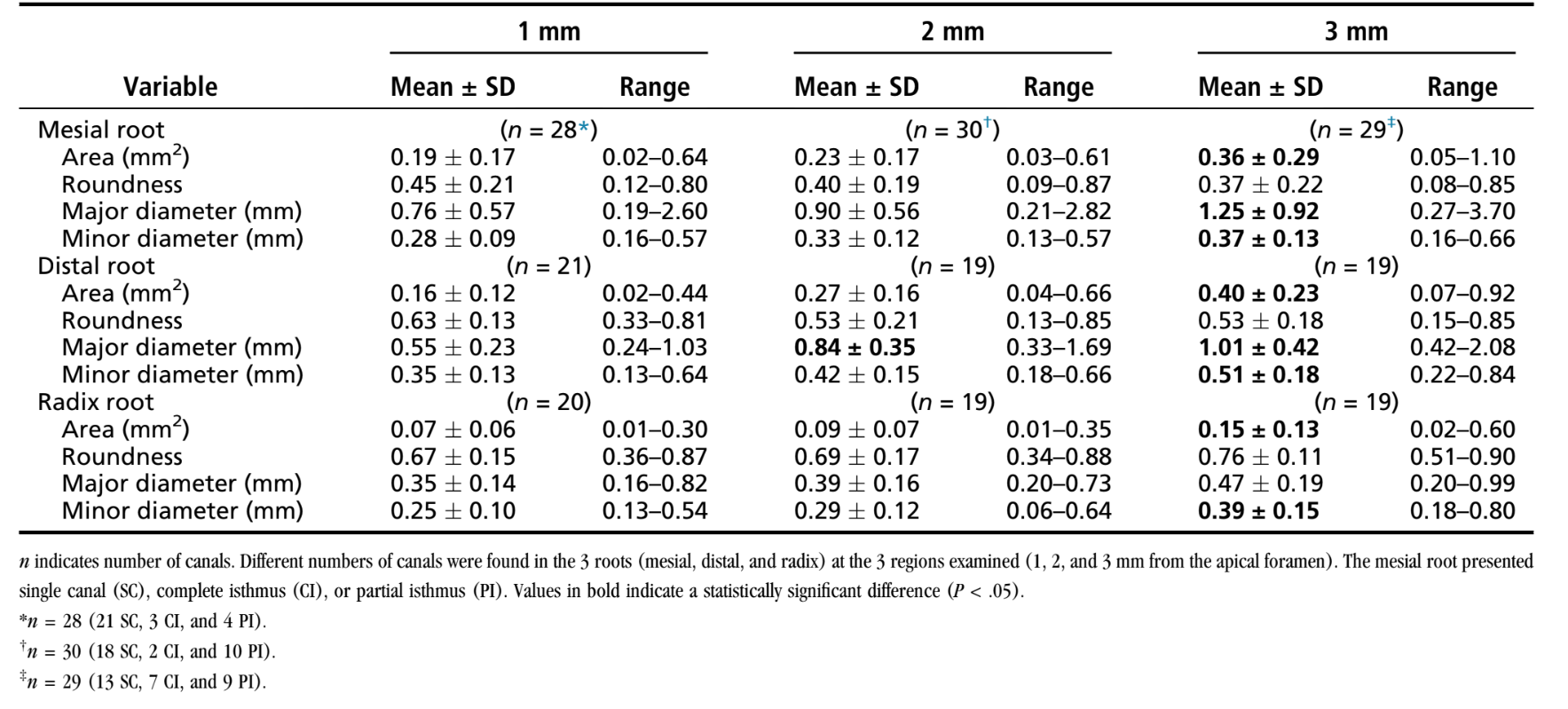

Морфометрические 2D данные, записанные для каналов каждого корня на расстоянии 1, 2 и 3 мм от апикального отверстия, представлены в Таблице 4. 2D анализ показал, что площадь постепенно увеличивалась в направлении от апекса к коронке во всех корневых каналах. Форма канала (округлость) в канале корня радикса имела более высокие значения по сравнению с мезиальными и дистальными корневыми каналами в апикальных 3 мм (P < .05), со средним значением от 0.67 ± 0.15 до 0.76 ± 0.11, что указывает на более округлую форму каналов корня радикса. Существовало значительное различие между большими и малыми диаметрами в каналах 3 корней, но это различие было больше в мезиальных корнях, так как они имели более сплюснутые каналы. Что касается диаметров каналов корня радикса, средний размер малого диаметра на расстоянии 1 мм от отверстия составлял 0.25 ± 0.10 мм.

Обсуждение

Наличие третьего корня в нижних первых молярах имеет клинические последствия для эндодонтического лечения. Идентификация этого дополнительного корня позволяет избежать пропуска канала, что может привести к осложнениям и неудаче лечения.

Хотя Уокер и Квакенбуш сообщили о 90% точности в диагностике моляров с 3 корнями, используя только панорамные рентгенограммы, тот факт, что суперномерарный (отдельный) корень находится в основном в том же буколингвальном плане, что и дистобуккальный корень, может вызвать наложения на предоперационном рентгеновском изображении, что приводит к неточности в выявлении этой анатомической вариации. Кроме того, ограничением обычных изображений является сжатие 3D анатомии в 2D изображение или теневую графику. В попытке преодолеть недостатки рентгенограмм для обнаружения наличия третьего корня в нижних первых молярах полезно делать дополнительные снимки, изменяя горизонтальную угловую настройку основного рентгеновского пучка. Это особенно интересно в определенных популяциях с монголоидными чертами, в которых наличие третьего корня считается нормальным морфологическим вариантом. Однако даже множественные интраоральные рентгенограммы не гарантируют идентификацию всех соответствующих анатомических вариаций зубов.

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) является полезным инструментом визуализации, поскольку 3D рентгеновские снимки позволяют увидеть новое измерение и устраняют наложения. КЛКТ предоставляет дополнительную информацию для диагностики и, следовательно, позволяет более предсказуемо управлять сложными эндодонтическими состояниями по сравнению с обычными интраоральными рентгеновскими снимками. Однако настоятельно рекомендуется соблюдать концепцию «как можно ниже, но разумно достижимо» при выборе подходящей рентгенографической техники для каждой ситуации, что означает, что каждое облучение должно быть клинически обосновано, и должны соблюдаться принципы минимизации облучения пациента ионизирующим излучением при максимизации диагностической пользы. Поэтому, хотя КЛКТ точно отображает сложную стоматологическую анатомию, ее не следует использовать регулярно просто для поиска сверхкомплектного корня в нижних первых молярах, учитывая, что частота этого варианта составляет <5% в нескольких популяциях.

Большинство исследований, оценивающих нижние первые моляры с тремя корнями, использовали периапикальную рентгенографию в качестве методологии исследования, в основном для сбора информации о распространенности радикса в разных популяциях, его частоте по полам и наличииbilateral симметрии. Однако не было предоставлено соответствующей количественной информации для планирования эндодонтического лечения у зубов с этой анатомической вариацией.

МТК-сканирование широко используется в различных стоматологических группах для различных типов анализа внутренней и внешней морфологии и анатомии зубов. По сравнению с традиционными методами очистки и рентгенографии, МТК-сканирование обеспечивает более точное исследование конфигурации корневых каналов, позволяя проводить качественный анализ 3D-моделей и количественный анализ нескольких геометрических параметров. На сегодняшний день этот метод использовался только для оценки первых моляров нижней челюсти с тремя корнями в трехчастном исследовании.

Мало информации о средней длине корней радикса. Чен и др. использовали самый нижний уровень области дистальной фуркации в качестве анатомической ориентировки для измерения и обнаружили значения в диапазоне от 3.59 до 10.07 мм. В настоящем исследовании радикс измерялся от цементно-эмалевого соединения к верхушке, достигая средней величины 7.65 ± 1.55 мм. В обоих исследованиях дополнительный корень был меньше, чем мезиальные и дистальные корни, что является клинически важным фактором, который следует учитывать.

В настоящем исследовании анализ 3D морфологических данных (Таблица 3) показал, что радикс был тоньше других корней, а 2D данные (Таблица 4) показали средний диаметр апикального канала 0,25 мм. Эти результаты заслуживают внимания в отношении биомеханической подготовки этих каналов, поскольку эффективная дезинфекция РКС требует удаления 150-200 мм дентин. Поэтому, хотя в настоящее время невозможно провести обследование всех зубов с радикс-корнем с использованием высококачественного 3D-метода визуализации, такого как мКТ, в качестве рутинного подхода в клинических условиях, публикация микротомографических данных морфологии корневых каналов, полученных в лабораторных исследованиях, таких как настоящее, может значительно повысить безопасность и эффективность процедур подготовки корневых каналов. Микротомографические исследования в извлеченных трехкорневых нижнечелюстных молярах добавляют ценную информацию клиническим эндодонтам относительно описания морфологии корней и геометрии каналов, а также возможных изменений, которые следует внести в процедуры формования, чтобы адаптироваться к дизайну коммерчески доступных эндодонтических инструментов. Большинство радикс-корней имеют, в проксимальной перспективе, выраженную кривизну с вестибулярной ориентацией, начиная с корональной трети, что было ранее отмечено и может быть наблюдено на Рисунке 2. С другой стороны, эндодонтические инструменты изготавливаются из прямых металлических заготовок и имеют тенденцию выпрямлять корневой канал во время подготовки, что может привести к поломке инструмента и процедурным ошибкам, таким как ledges, zips, elbows, транспортировка канала, потеря рабочей длины и перфорации корня. Эти аномальные результаты формования корневых каналов затрудняют эндодонтам удаление остатков инфицированной ткани и достижение адекватной герметизации корневого канала, что, следовательно, может увеличить риск неудачи эндодонтического лечения.

В большинстве зубов в данном исследовании радикс наблюдался в дистолингвальной позиции. Положение отверстия радикс-канала напрямую отражается на форме доступа к полости первого моляра нижней челюсти, поэтому модификация в трапециевидную форму, extending distolingually, как показано на Рисунке 3, является необходимой для облегчения локализации и доступа к каналу. Вариации внутренней стоматологической анатомии, такие как выступы, истмусы, разветвления и кривизны, усложняют подготовку корневого канала и увеличивают риск несчастных случаев. В соответствии с предыдущими отчетами также было отмечено, что отверстие радикс-канала обычно покрыто дентиновым выступом (Рис. 1), что делает его локализацию еще более сложной. Клинически такие ресурсы, как микроскоп и ультразвук, могут быть отличными дополнениями к доступной хирургии, позволяя точно идентифицировать и локализовать супернумерарный корень. Когда отверстие радикс-канала найдено, создание доступа в виде прямой линии имеет первостепенное значение, поскольку большинство радикс-корней сильно изогнуты.

Учитывая ранее обсуждаемые вопросы, знание морфологических характеристик корней радикса важно для планирования хирургического и нехирургического эндодонтического лечения у зубов с тремя корнями и минимизации рисков осложнений во время подготовки корневого канала, что делает лечение более предсказуемым.

Заключение

Наличие суперномерарного третьего корня в нижних первых молярах является важной и сложной анатомической вариацией, которую эндодонтист должен быть готов распознать. В общем, радикс представляет собой сильно изогнутый корень с преимущественно дистолингвальным расположением и тонким корневым каналом с трудным доступом.

Авторы: Луис Эдуардо Соуза-Фламини, Грациела Бьянки Леони, Жардель Франсиско Мадзи Чавес, Марко Aurélio Версини, Антонио Миранда Круз-Фильо, Иисус Джалма Пекора, Мануэл Дамиао Соуза-Нето

Ссылки:

- Шилдер Х. Очистка и формирование корневого канала. Dent Clin North Am 1974;18: 269–96.

- Версини МА, Пекора JD, Соуза-Нето MD. Анатомия двухкорневых нижних клыков, определенная с помощью микро-компьютерной томографии. Int Endod J 2011;44:682–7.

- Версини МА, Пекора JD, Соуза-Нето MD. Анализ морфологии корневого канала нижних клыков с одним корнем с помощью микро-компьютерной томографии. Int Endod J 2013;46:800–7.

- Сикейра ДжФ, Алвес ФР, Версини МА и др. Коррелятивный бактериологический и микро-компьютерный томографический анализ мезиальных каналов нижних моляров, подготовленных с помощью саморегулируемого файла, системы Reciproc и Twisted File. J Endod 2013;39:1044–50.

- Харгревс КМ, Коэн С, ред. Пути пульпы Коэна, 10-е изд. Сент-Луис, МО: Elsevier; 2010.

- Вертукки Ф. Морфология корневого канала и ее связь с эндодонтическими процедурами. Endod Topics 2005;10:3–29.

- Карабелли Г. Систематическое руководство по стоматологии, 2-е изд. Вена, Австрия: Браумюллер и Сейдель; 1844:114.

- Де Мур РД, Дероз CA, Кальберсон ФЛ. Радикс энтомолярис в нижних первых молярах: эндодонтический вызов. Int Endod J 2004;37:789–99.

- Гулабивала К, Аунг ТХ, Алави А, Нг ЙЛ. Морфология корней и каналов бирманских нижних моляров. Int Endod J 2001;34:359–70.

- Ту МГ, Цай CC, Жоу MJ и др. Распространенность трехкорневых нижних первых моляров среди тайваньцев. J Endod 2007;33:1163–6.

- Чен Г, Яо Х, Тонг Ц. Исследование конфигурации корневого канала нижних первых моляров в тайваньской китайской популяции. Int Endod J 2009; 42:1044–9.

- Хуан РЙ, Ченг WC, Чен CJ и др. Трехмерный анализ морфологии корней нижних первых моляров с дистолингвальными корнями. Int Endod J 2010; 43:478–84.

- Версини МА, Пекора JD, де Соуза-Нето MD. Подготовка корневого канала в форме плоского овала с помощью саморегулируемого инструмента: исследование с помощью микро-компьютерной томографии. J Endod 2011;37:1002–7.

- Версини МА, Пекора JD, де Соуза-Нето MD. Морфология корней и корневых каналов четырехкорневых верхнечелюстных вторых моляров: исследование с помощью микро-компьютерной томографии. J Endod 2012;38:977–82.

- Леони ГБ, Версини М, Пекора Дж, Соуза-Нето М. Анализ морфологии корневого канала нижних резцов с помощью микро-компьютерной томографии. J Endod 2013;39: 1529–33.

- Гу Й, Лу Ц, Ван Х и др. Морфология корневого канала постоянных трехкорневых нижних первых моляров–часть I: пульпит и система корневых каналов. J Endod 2010; 36:990–4.

- Гу Й, Лу Ц, Ван П, Ни Л. Морфология корневого канала постоянных трехкорневых нижних первых моляров: Часть II–измерение кривизны корневых каналов. J Endod 2010;36:1341–6.

- Гу Й, Чжоу П, Дин И и др. Морфология корневого канала постоянных трехкорневых нижних первых моляров: Часть III–одонтометрический анализ. J Endod 2011;37: 485–90.

- Уэллер РН, Ниемчик СП, Ким С. Частота и положение истмуса канала. Часть 1. Мезиобуккальный корень верхнего первого моляра. J Endod 1995;21:380–3.

- Кальберсон ФЛ, Де Мур РД, Дероз CA. Радикс энтомолярис и параметрический: клинический подход в эндодонтии. J Endod 2007;33:58–63.

- Уокер РТ, Квакенбуш ЛЕ. Трехкорневые нижние первые постоянные моляры у китайцев Гонконга. Br Dent J 1985;159:298–9.

- Абелла Ф, Меркаде М, Дюран-Синдреу Ф, Ройг М. Управление сильной кривизной радикса энтомолярис: трехмерный анализ с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии. Int Endod J 2011;44:876–85.

- Ян Y, Чжан ЛД, Ге JP, Чжу YQ. Распространенность 3-корневых первых постоянных моляров среди китайцев Шанхая. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010;110:e98–101.

- Патель С, Давуд А, Форд ТП, Уэйтс Е. Потенциальные применения конусно-лучевой компьютерной томографии в управлении эндодонтическими проблемами. Int Endod J 2007;40:818–30.

- Ту МГ, Хуан ХЛ, Хсюй СС и др. Обнаружение постоянных трехкорневых нижних первых моляров с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии у тайваньцев. J Endod 2009;35:503–7.

- Гарг АК, Тевари РК, Агравал Н. Распространенность трехкорневых нижних первых моляров среди индийцев с использованием SCT. Int J Dent 2013; http://dx.doi.org/10.1155/2013/183869 [Epub ahead of print].

- У Wu MK, Баркис Д, Рорис А, Весселинк ПР. Соответствует ли первый файл, который связывается, диаметру канала в апикальной области? Int Endod J 2002;35:264–7.

- Кунерт ГГ, Камарго Фонтанелла ВР, де Мура АА, Барлетта ФБ. Анализ апикальной транспортировки корня, связанной с инструментами ProTaper Universal F3 и F4 с использованием цифровой субтракционной радиографии. J Endod 2010;36:1052–5.

- Петерс ОА. Текущие проблемы и концепции в подготовке систем корневых каналов: обзор. J Endod 2004;30:559–67.

- Виллас-Боас МХ, Бернардинели Н, Кавенагу БК и др. Исследование микро-компьютерной томографии внутренней анатомии мезиальных корневых каналов нижних моляров. J Endod 2011;37:1682–6.

- Уалия ХМ, Брантли ВА, Герштейн Х. Первоначальное исследование изгибных и крутильных свойств файлов корневого канала из Нитинола. J Endod 1988;14:346–51.

- Гу Л, Вэй И, Линг Дж, Хуан И. Исследование микро-компьютерной томографии истмусов каналов в мезиальном корне нижних первых моляров в китайской популяции. J Endod 2009;35:353–6.