Тапер 0.06 против Тапер 0.04: Влияние на опасную зону

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация

Введение: Целью данного исследования было оценить влияние увеличения корневого канала на опасную зону (ОЗ) нижних моляров.

Методы: Тридцать мезиальных корней нижних первых моляров были отсканированы с помощью микро-компьютерной томографии (S1). Каналы последовательно увеличивались с помощью ротационных инструментов до размеров 30/0.04 (S2) и 30/0.06 (S3). Толщина дентин измерялась с интервалом 0.1 мм после каждого этапа подготовки (n = 2964 среза). Уровень корня и положение ОЗ также были зафиксированы. Данные сравнивались с использованием анализа дисперсии с парным сравнением Бонферрони, метода Кохрана Q и теста Пирсона (α = 5%).

Результаты: Сравнение образцов до (S1) и после (S2 и S3) подготовки показало значительное уменьшение толщины ОЗ (P ˂ .05), а также между этапами S2 и S3 (P ˂ .05). На S1 ОЗ в основном находилась в средней трети корня, но после подготовки сместилась в корональную сторону (P ˂ .05). Оба этапа подготовки S2 (P = .004, r = 0.508) и S3 (P = .004, r = 0.506) показали положительную корреляцию между длиной канала и уровнем корня ОЗ. На S1 ОЗ была расположена в дистальной и мезиальной частях в 73.4% (n = 22) и 26.6% (n = 8) образцов соответственно. После S3 количество образцов с ОЗ, расположенной в мезиальной части корня, значительно уменьшилось до 3.3% (n = 1), в то время как ни один из образцов с ОЗ, расположенной в дистальной части, не изменил своего положения после увеличения корневых каналов (P ˃ .05).

Заключение: В целом, увеличение мезиальных каналов нижних первых моляров с конечными размерами инструментов 30/0.04 и 30/0.06 повлияло на толщину, уровень корня и положение DZ. (J Endod 2023;■:1–8.)

Увеличение корневых каналов давно является темой обсуждения в области эндодонтии, но все еще не хватает формальных доказательств относительно оптимальной степени увеличения каналов. Введение инструментов из никель-титана (NiTi) в начале 1990-х годов привело к механизации подготовки каналов, при этом производители в основном предлагали последовательность инструментов, которая обеспечивала подготовку с конусностью 0.06. Это предложение основывалось на известных преимуществах конусной формы, а также на описании, приведенном в классической статье Шильдера, которая рекомендовала равномерную и непрерывную конусность, постепенно уменьшающуюся в диаметре от корональной части к апексу для хорошо сформированного канала. Кроме того, этот размер увеличения адекватно охватывает анатомию основного канала при просмотре через рентгенограммы. Несмотря на первоначальный энтузиазм, использование систем NiTi стало рекламироваться на основе их способности "обрабатывать подготовки с определенными конусностями", и в результате эндодонтическое сообщество в значительной степени приняло подготовку корневых каналов с инструментами с большой конусностью. Акцент на инструментах с большой конусностью для подготовки корневых каналов был в первую очередь мотивирован коммерческой привлекательностью систем NiTi и их способностью создавать точные конусности, а не научными доказательствами. Хотя этот подход изначально был принят эндодонтическим сообществом, все еще не хватает окончательных исследований о наиболее подходящем размере и форме подготовок корневых каналов.

Хотя идеальное увеличение пространства корневого канала должно основываться на предоперативных анатомических размерах, все большее внимание уделяется технической стратегии, которая достигает эффективного формования, очистки и дезинфекции, минимизируя при этом ненужное удаление дентин, чтобы предотвратить катастрофические переломы корня. Этот подход особенно важен в контексте опасной зоны (ОЗ), учитывая потенциальный риск перфорации полоски, связанный с большими размерами подготовки, что вызывает опасения относительно целесообразности использования инструментов с конусностью 0.06 в качестве основных апикальных файлов.

Обычно ОЗ определяется как дистальная область между основным пространством канала и бифуркацией корня, которая характеризуется самым тонким дентином, более подверженным развитию перфораций полоски. Хотя концепция ОЗ была введена более 4 десятилетий назад, ее влияние на морфологию корня в результате формования канала остается непоследовательным, разрозненным и временами противоречивым. Это в основном связано с отсутствием систематического исследования с использованием неразрушающих и надежных продольных методов. Поэтому основные цели этого исследования возникли из текущего недостатка знаний о оптимальном размере увеличения канала и потенциальной роли ОЗ как прогностического маркера в перфорациях полоски, и стремились сравнить эффекты непрерывных конусных ротационных инструментов NiTi (размеры 30/0.04 и 30/0.06) для окончательного увеличения мезиальных каналов нижних первых моляров на ОЗ (толщина, уровень корня и положение), а также влияние длины корня на уровень ОЗ после подготовки. Для анализа использовалась неразрушающая микро-компьютерная томография (микро-КТ). Нулевая гипотеза, которая была протестирована, утверждала, что окончательное увеличение канала с инструментами 30/0.04 и 30/0.06 не окажет значительного влияния на толщину, уровень корня и положение ОЗ.

Материалы и методы

Расчет размера выборки

Размер выборки был оценен на основе эффекта размера 0.35, рассчитанного на основе результатов предыдущего исследования, в котором авторы обнаружили значительное влияние на оставшуюся толщину дентин в DZ после расширения корневых каналов с помощью инструментов NiTi с использованием компьютерной томографии. Следуя модели F-семейства и анализа дисперсии с повторными измерениями внутри факторов, с ошибкой типа альфа 0.05, мощностью бета 0.95, корреляцией между повторными измерениями 0.7 и коррекцией несферичности (Epsilon) 0.5, минимальный размер выборки для настоящего исследования был рассчитан как 24 образца (G*Power 3.1 для Macintosh; Генрих Гейне, Университет Дюссельдорфа, Дюссельдорф, Германия).

Выборка и визуализация

После одобрения этого исследовательского проекта местным Этическим комитетом по исследованиям Федерального университета Флуминенсе (протокол 06701319.8.0000.0053) было отсканировано 120 первых моляров нижней челюсти с двумя корнями, удаленных по причинам, не связанным с данным исследованием, на устройстве микро-КТ (SkyScan 1173; Bruker-microCT, Контрих, Бельгия), установленном на 14.25 μm (размер пикселя), 70 кВ, 114 мА, 180◦ вращения с шагами 0.5◦, среднее значение кадров 4, с использованием алюминиевого фильтра толщиной 1 мм. Полученные изображения были реконструированы (NRecon v. 1.7.1.6; Bruker-microCT) с аналогичными параметрами для упрочнения пучка (30%–40%), коррекции артефактов кольца (5) и пределов контраста (0–0.05). Затем были оценены мезальные корни по конфигурации канала и длине с использованием программного обеспечения DataViewer v.1.5.6 (Bruker-microCT). Определение длины корня проводилось путем измерения вертикального расстояния от горизонтальной плоскости, пересекающей анатомический апекс под прямым углом вдоль длинной оси, до второй горизонтальной плоскости, пересекающей самую низкую точку цементно-эмалевого соединения на вестибулярной поверхности коронки, параллельно первой плоскости. Затем были выбраны 30 умеренно изогнутых мезальных корней (10–20◦), длиной от 10 до 12 мм и имеющих 2 независимых канала в корональной и средней третьях. Критерии исключения включали зубы с глубоким кариесом или реставрацией, сильной абразией, предыдущим лечением корневых каналов, незавершенной формой корня, переломом, резорбцией или слиянием корней.

Подготовка корневого канала

После подготовки доступа к полости была подтверждена апикальная проходимость с помощью K-файла размера 10 (Dentsply Sirona Endodontics, Баллаиг, Швейцария), и был выполнен глайд-пат с использованием K-файла размера 15 (Dentsply Sirona Endodontics) до рабочей длины (WL), установленной на 1 мм от апикального отверстия. Апикальная треть каждого корня была покрыта горячим клеем и вмонтирована в поливинилсилоксан (Speedex; Coltène, Куяога Фолс, Огайо), чтобы смоделировать замкнутую систему и обеспечить механическую стабильность во время экспериментальных процедур. Затем были подготовлены мезобуккальные и мезиллинговые каналы с использованием движения «вход-выход» с ротационными инструментами Hero 642 (MicroMega, Безансон, Франция), адаптированными к мотору VDW Silver (VDW, Мюнхен, Германия), установленному на 350 об/мин и 2 Н см. Сначала каналы были расширены до WL с последовательным использованием инструментов размеров 25/0.02, 25/0.04 и 30/0.04. После выполнения нового сканирования образцов корневые каналы были дополнительно расширены до WL с использованием инструментов размеров 25/0.06 и 30/0.06, и все зубы были снова отсканированы. Один инструмент использовался на каждый корень и затем утилизировался. Проходимость проверялась с помощью K-файла размера 10 (Dentsply Sirona Endodontics) на протяжении всех процедур подготовки. Ирригация проводилась с использованием иглы двойного порта NaviTip 31-G (Ultradent Inc, Саут Джордан, Юта), расположенной на 1 мм короче WL.

Каждый канал орошали 2 мл 2,5% NaOCl после подготовки доступа и процедур создания направляющего пути, 2 мл 2,5% NaOCl после каждого инструмента и 1 мл 2,5% NaOCl после рекепитуляции с файлом проходимости, после чего проводили финальное промывание 3 мл 17% EDTA и 2 мл би-дистиллированной воды. Все процедуры подготовки выполнял один и опытный эндодонтист, который не знал о внутренней морфологии образцов.

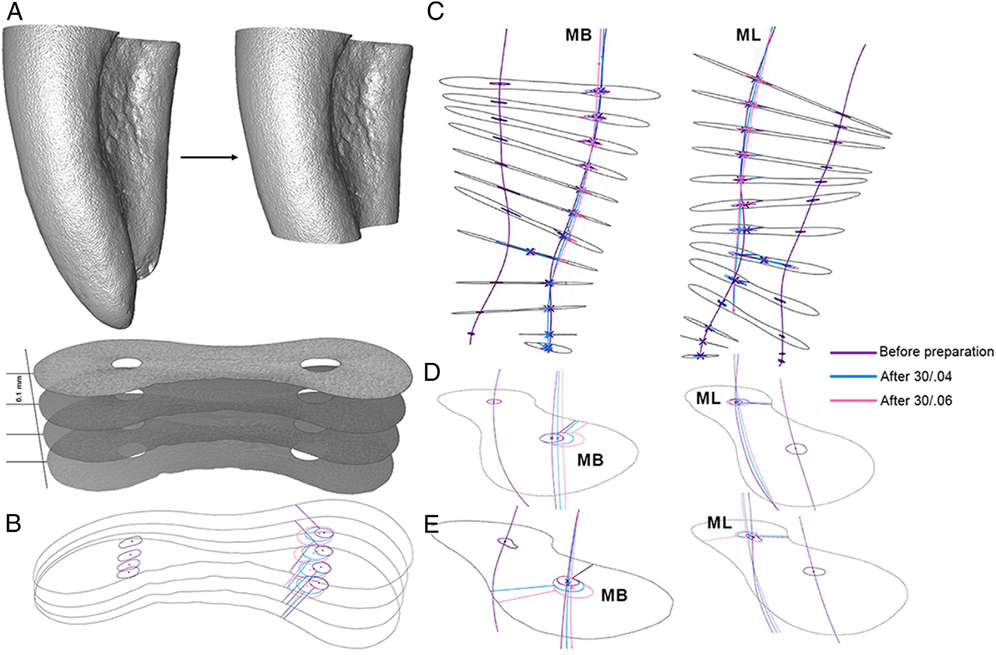

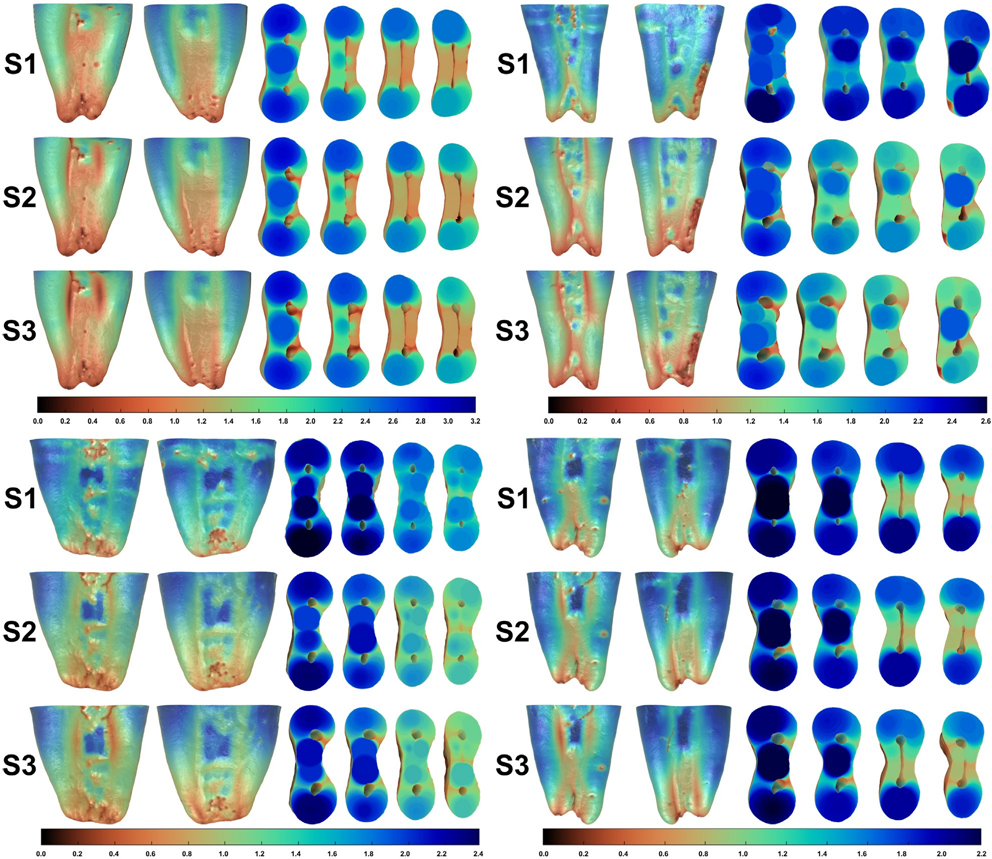

Анализ изображений

Для каждого зуба было выполнено три высокоразрешающих сканирования: до подготовки (S1) и после подготовки с инструментами размеров 30/0.04 (S2) и 30/0.06 (S3). Полученные проекции были реконструированы и совместно зарегистрированы с использованием аффинного алгоритма, реализованного в программном обеспечении 3D Slicer v.4.11 (доступно на www.slicer.org). Затем были отброшены трансаксиальные срезы, относящиеся к стволу дентинного слоя от дна пульповой камеры до разветвления корня, и мезиальные каналы были разделены на трети от этой точки до большого отверстия. Учитывая анатомические сложности, обычно наблюдаемые в апикальной трети мезиального корня, объем интереса включал корональные и средние трети (Рис. 1A). На основе 3D моделей корневых поверхностей и каналов была получена центральная ось для каждого корневого канала (программное обеспечение V-works 4.0; Cybermed Inc, Сеул, Республика Корея), и толщина дентинного слоя (в мм) измерялась автоматически на повторно нарезанных плоскостях, перпендикулярных центральной оси каждого канала с интервалом 0,1 мм с использованием программного обеспечения Kappa 2 (Рис. 1B). Уровень минимальной толщины дентинного слоя (DZ) относительно разветвления был зафиксирован, и его положение (мезиальное или дистальное) определялось на срезе (Рис. 1C–E). Эти переменные были получены путем сканирования 2964 поперечных срезов из наборов данных, полученных на этапах S1, S2 и S3, и были построены для статистического сравнения. Кроме того, была создана 3D карта толщины дентинного слоя по всему корню (программное обеспечение CTAn v.1.14.4; Bruker-microCT) и качественно оценена (программное обеспечение CTVox v.3.3.0; Bruker-microCT). Все анализы проводились опытным исследователем в изображениях микро-КТ, который не знал о экспериментальных процедурах.

Статистические анализы

Результаты были a priori оценены с помощью теста Шапиро-Уилка, который подтвердил нормальное распределение данных (P ˃ .05). Затем параметрические данные (минимальная толщина дентин и уровень корня) были сравнены между различными этапами подготовки (S1, S2 и S3) с использованием анализа дисперсии с повторными измерениями и общего линейного моделирования с парным сравнением Бонферрони. Тест сферичности Маука выявил неравные дисперсии различий между парами внутри субъекта (отсутствие сферичности) для обоих параметров (P = .000), но с приемлемыми значениями Эпсилон 0.633 (минимальная толщина дентин) и 0.704 (уровень корня) (коррекция Гринхауса-Гейссера). Модификации позиции (мезиальная или дистальная) оригинального DZ после подготовки канала были сравнены с использованием метода Q Кокрана.

Различия на уровне корня DZ после этапов S2 и S3 были связаны с длиной канала, чтобы проверить гипотезу о том, что более длинные каналы приведут к большему смещению DZ в корональную сторону после расширения канала с использованием теста корреляции Пирсона. Все анализы были выполнены с использованием программного обеспечения SPSS v.21.0 (SPSS Inc, Чикаго, IL) с уровнем значимости, установленным на 5%.

Результаты

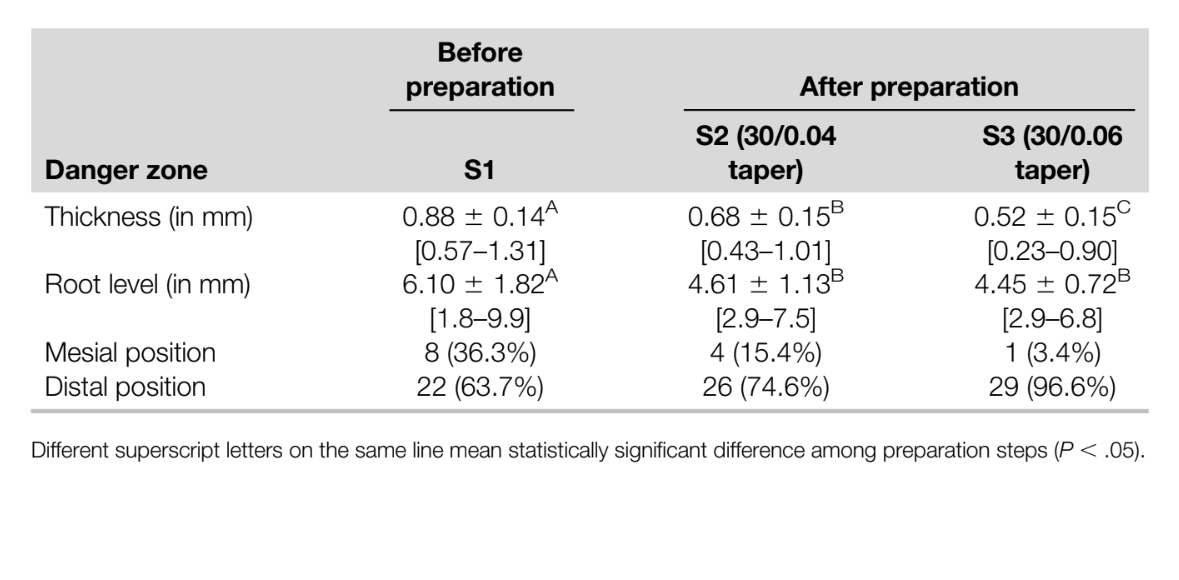

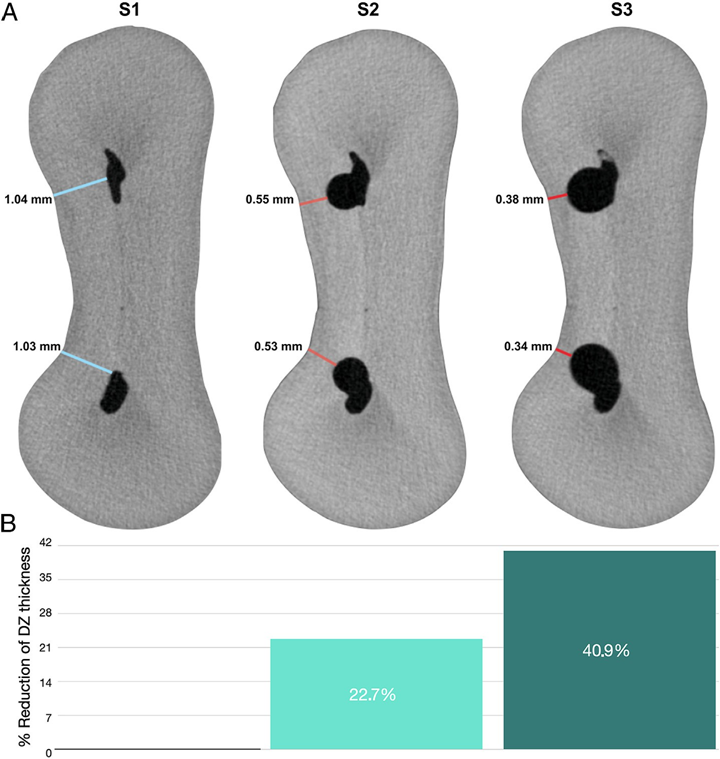

Таблица 1 изображает параметры DZ относительно его толщины, уровня корня и положения после этапов подготовки S1 (до подготовки), S2 (после инструмента размером 30/0.04) и S3 (после инструмента размером 30/0.06). Толщина DZ значительно уменьшилась не только при сравнении образцов до (S1) и после (S2 и S3) подготовки (P = .000, Greenhouse-Geisser), но и между S2 и S3 (P = .000, Bonferroni) (Таблица 1, Рис. 2). На S1 DZ в основном находился в средней трети (27 из 30 каналов). После подготовки DZ изменил свое первоначальное положение на более корональное, что было статистически значимо в S2 (P = .000, Bonferroni) и S3 (P = .000, Bonferroni), но не при сравнении их (P = 1.000, Bonferroni) (Таблица 1, Рис. 3). Была подтверждена положительная корреляция между длиной канала и уровнем DZ, что означает, что чем длиннее канал, тем более коронально находился DZ как в S2 (P = .004, r = 0.508, r2 = 0.258), так и в S3 (P = .004, r = 0.506, r2 = 0.256) (Дополнительный рис. S1). Перед подготовкой 26.6% образцов (n = 8) имели DZ, расположенный к медиальному аспекту корня, что значительно уменьшилось до 3.3% (n = 1) на S3 (P = .005, тест Кохрана). С другой стороны, все образцы с DZ, расположенным к дистальному в S1 (n = 22), не изменили свое положение после окончательного увеличения корневых каналов с инструментами размером 30/0.04 (S2) или 30/0.06 (S3) (P = 1.000, тест Кохрана).

Обсуждение

Мезиальный корень нижних моляров был широко изучен в отношении морфологии DZ. Хотя предыдущие исследования в основном сосредоточились на корональной трети, где часто сообщается о перфорации полосой на уровне разветвления, настоящее исследование изучило среднюю толщину дентин на корональном и среднем уровнях как мезиобукальных, так и мезиолингвальных каналов. Средние значения толщины в диапазоне от 0,67 до 1,25 мм были зарегистрированы в предыдущих исследованиях, что соответствует средней предоперационной толщине (0,88 мм), наблюдаемой в этом исследовании (Таблица 1). Примечательно, что средняя предоперационная толщина в настоящем исследовании была ниже, чем в большинстве исследований, которые обычно сообщают о средних значениях выше 1 мм. Использование неразрушающей технологии микро-КТ и автоматической вычислительной рутины для цифрового анализа и обработки изображений могло способствовать наблюдаемым различиям, так как предыдущие исследования полагались на разрушительные методы и прямое наблюдение только нескольких сечений корня на зуб. Эти результаты подчеркивают важность учета потенциального влияния методологических факторов на измерения DZ и дополнительно подчеркивают необходимость продолжения исследований в этой области.

Недавнее исследование, проведенное Де-Деусом и коллегами, повторно изучило расположение DZ в неподготовленных мезиальных корнях нижних моляров, установив, что он в основном находится в средней трети (4-7 мм ниже разветвления), что соответствует результатам настоящего исследования (Таблица 1). Кроме того, в исследовании было показано, что 36,3% оцененных образцов до подготовки имели DZ, расположенный в мезиальном аспекте корня (Таблица 1), что соответствует предыдущим отчетам с использованием технологии микро-КТ (33% и 40%). Несмотря на ожидаемое уменьшение толщины дентин при последовательном увеличении корневых каналов с использованием инструментов размеров 30/0.04 (S2) и 30/0.06 (S3) (Таблица 1), примечательной находкой было то, что положение DZ сместилось с средней трети к корональной трети (Таблица 1, Рис. 3), одновременно с увеличением канала.

Кроме того, почти все DZ, расположенные на мезиальном аспекте корня, переместились в дистальном направлении после подготовки, в то время как изменений не наблюдалось в DZ, расположенном в дистальном направлении в S1 (Таблица 1). Эти результаты предоставляют важные сведения о влиянии подготовки корневого канала на расположение DZ в нижних молярах, что может иметь последствия для клинической практики. Поскольку корональное расширение не проводилось в этом исследовании, вероятно, что дентинная проекция, частично покрывающая устья мезобуккального и мезиолингвального каналов, вызвала отклонение ротационных инструментов в дистальном направлении в корональной трети, что может объяснить эти результаты. Кроме того, этот эффект мог быть более значительным в данном исследовании из-за ротационной системы, использованной для подготовки корневых каналов.

Несмотря на то, что инструменты Hero 642 имеют неконтактные концы, чередующиеся режущие кромки и треугольное сечение, предназначенные для того, чтобы помочь инструменту плавно проходить по каналу, снижая риск отделения инструмента или транспортировки канала, они имеют прогрессивные (не регрессивные) сужения, что означает, что диаметр файла постепенно увеличивается от кончика до ручки. Текущие результаты, которые демонстрируют, что DZ сместился в дистальном направлении корональной трети мезиального корня во время подготовки, дают представление о многочисленных отчетах о перфорации полос в этой области, хотя в данном исследовании перфорация не наблюдалась. Таким образом, эти результаты поддерживают использование менее суженных или регрессивно суженных инструментов для подготовки мезиальных каналов нижних моляров, особенно в длинных корнях. Это утверждение согласуется с анатомическим исследованием Двиведи и др., которые сообщили, что длинные мезиальные корни более подвержены перфорации полос, поскольку они тоньше и более вогнутые на своем дистальном аспекте, чем у коротких моляров.

Механическая подготовка корневых каналов является инвазивным процессом, который может привести к различным степеням удаления дентин, в зависимости от используемых инструментальных техник и систем. Это может повлиять на биомеханический ответ зубов и ослабить их способность выдерживать окклюзионные нагрузки в долгосрочной перспективе. Хотя в настоящее время существует ограниченное количество научных данных по этой теме, логическое рассуждение предполагает, что уменьшение массы дентин может поставить под угрозу прочность зуба противостоять окклюзионным нагрузкам в долгосрочной перспективе. Таким образом, необходимо найти баланс между удалением достаточного количества ткани для адекватной очистки корневого канала и сохранением достаточного количества для поддержания прочности зуба. Предыдущие исследования ставили под сомнение необходимость использования инструментов с конусностью 0,06, предполагая, что инструменты с меньшей конусностью могут быть столь же эффективны для очистки корневого канала; однако эти исследования полагались на сканирующую электронную микроскопию, которая не является надежным или воспроизводимым аналитическим методом для этой цели. В последнее время было проведено несколько исследований, изучающих влияние различных инструментов из никель-титана на удаление дентин и нетронутые стенки канала. Используя микро-КТ визуализацию, Лима и др. продемонстрировали, что инструменты с малой конусностью (0,03) приводят к более высокому проценту нетронутых стенок канала, но к тому же проценту удаленного дентин по сравнению с системами с большой конусностью (0,04v и 0,08v).

Аналогично, Силва и др. не обнаружили различий в неподготовленных участках или уменьшении толщины дентину между системами TruNatomy (размер 26/0.04v) и ProTaper Gold (размер 25/0.08v) при расширении мезиальных корневых каналов нижних моляров. Аугусто и др. оценили процент удаленного дентину из мезиальных корневых каналов, расширенных инструментами с различными конусностями (0.03 или 0.05) и диаметрами наконечников (25 или 40), и не обнаружили значительных различий между инструментами с различными конусностями.

Несмотря на эти результаты, методологические вариации и базовые анатомические ориентиры среди упомянутых исследований могут оправдать наблюдаемые различия, и, таким образом, дальнейшие исследования все еще необходимы для лучшего понимания влияния дизайна и размеров инструментов из никель-титана на DZ. Кроме того, аналогичные исследования необходимы для оценки DZ после инструментирования других типов зубов, включая те, которые имеют 2 канала в одном корне, такие как нижние резцы, нижние премоляры и мезобуккальный корень верхних моляров.

В текущем исследовании был изучен эффект использования окончательных размеров инструментов 30/0.04 и 30/0.06 на толщину, расположение и уровень DZ во время увеличения мезиального канала первых моляров нижней челюсти, что привело к отклонению нулевой гипотезы. Как подчеркнули Abou-Rass и др., значимость DZ во время формирования канала, было проведено несколько исследований для оценки анатомии DZ и влияния различных техник подготовки и инструментов на его толщину. Однако большинство из этих исследований использовали разрушительные методы, что ограничивало достоверность эксперимента, так как анализировалось всего несколько срезов на корень. Более того, инвазивные техники не способны получить точные сечения корня перпендикулярно длинной оси канала, как в настоящем исследовании (дополнительное видео S1). Используя технологии микрокомпьютерной томографии с высоким разрешением и специализированное программное обеспечение, эти ограничения могут быть преодолены. Lee и др. стали пионерами в использовании автоматизированного и надежного вычислительного алгоритма для цифрового анализа и обработки изображений на основе наборов данных микрокомпьютерной томографии, полученных от настоящих зубов, для проведения тщательного анатомического исследования DZ и безопасных зон в мезиальных корнях нижних моляров, за чем последовали De-Deus и др. Эта техника позволяет получить полную 3D-карту толщины дентин по всему корню и анализировать сотни поперечных сечений на корень, что делает эксперимент менее времязатратным и трудоемким. Однако настоящее исследование ограничено использованием хранимых зубов с неизвестным возрастом, что могло повлиять на результаты из-за наличия физиологических и патологических отложений твердых тканей в пространстве корневого канала, которые могли увеличить общую толщину и твердость дентин. Будущие исследования должны использовать тот же аналитический подход, что и наше исследование, чтобы сравнить влияние различных систем подготовки на DZ. Кроме того, важно использовать зубы от пациентов с задокументированным возрастом, чтобы учесть потенциальное влияние физиологических и патологических изменений в отложении дентин в пространстве корневого канала на протяжении жизни индивида.

Выводы

На основе результатов этого исследования можно сделать вывод, что механическая подготовка мезиальных каналов в нижних первых молярах с использованием конечных размеров инструментов 30/0.04 и 30/0.06 привела к значительному уменьшению толщины дентину, перемещению исходного уровня DZ с середины на корональный третий, а также смещению большей части DZ с мезиальной стороны корня в дистальном направлении.

Авторы: Густаво Де-Деус, Эвальдо А. Родригес, Чонг-Ки Ли, Дж. Ким, Эммануэль Ж. Н. Л. Силва, Фелипе Г. Белладонна, Марко Симойнс-Карвальо, Эрик М. Соуза, Марко А. Версиани

Ссылки:

- Hülsmann M, Peters OA, Dummer PMH. Механическая подготовка корневых каналов: цели формования, техники и средства. Endod Topics 2005;10:30–76.

- Peters OA. Текущие проблемы и концепции в подготовке систем корневых каналов: обзор. J Endod 2004;30:559–67.

- Boutsioukis C, Gogos C, Verhaagen B и др. Влияние конусности корневого канала на поток ирригатора: оценка с использованием неустойчивой модели вычислительной гидродинамики. Int Endod J 2010;43:909–16.

- De-Deus G, Marins J, Silva EJ и др. Накопление твердых тканей, образующихся во время ротационной и реверсивной подготовки каналов из никель-титана. J Endod 2015;41:676–81.

- Schilder H. Очистка и формирование корневого канала. Dent Clin North Am 1974;18:269–96.

- McSpadden JT. Освоение эндодонтической инструментовки. Ramsey. Arbor Books, Inc; 2007.

- Fornari VJ, Silva-Sousa YT, Vanni JR и др. Гистологическая оценка эффективности увеличения апикального расширения для очистки апикального третьего изогнутых каналов. Int Endod J 2010;43:988–94.

- Saini HR, Tewari S, Sangwan P и др. Влияние различных размеров апикальной подготовки на результаты первичного эндодонтического лечения: рандомизированное контролируемое исследование. J Endod 2012;38:1309–15.

- Tan BT, Messer HH. Качество подготовки апикального канала с использованием ручных и ротационных инструментов с конкретными критериями для расширения на основе начального размера апикального файла. J Endod 2002;28:658–64.

- Silva EJNL, De-Deus G, Souza EM и др. Текущий статус и будущие направления – минимальные эндодонтические доступные полости. Int Endod J 2022;55(Suppl 3):531–87.

- Abou-Rass M, Frank AL, Glick DH. Метод антикривой фрезы для подготовки изогнутого корневого канала. J Am Dent Assoc 1980;101:792–4.

- De-Deus G, Rodrigues EA, Lee JK и др. Глубина корневого желобка и расстояние между отверстиями как анатомические предсказательные факторы для опасной зоны в мезиальном корне нижних первых моляров. Clin Oral Investig 2021;25:3641–9.

- Sauáia TS, Gomes BP, Pinheiro ET и др. Толщина дентину в мезиальных корнях нижних моляров с различной длиной. Int Endod J 2010;43:555–9.

- Olivier JG, Garcia-Font M, Gonzalez-Sanchez JA и др. Анализ опасной зоны с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии после апикального расширения с K3 и K3XF в модели манекена. J Clin Exp Dent 2016;8:e361–7.

- Garcia Filho PF, Letra A, Menezes R, Carmo AM. Опасная зона в нижних молярах до инструментовки: in vitro исследование. J Appl Oral Sci 2003;11:324–6.

- Kessler JR, Peters DD, Lorton L. Сравнение относительного риска перфораций корней моляров с использованием различных техник эндодонтической инструментовки. J Endod 1983;9:439–47.

- Tabrizizadeh M, Reuben J, Khalesi M и др. Оценка толщины радикального дентину опасной зоны в нижних первых молярах. J Dent (Tehran) 2010;7:196–9.

- Akhlaghi NM, Bajgiran LM, Naghdi A и др. Минимальная остаточная толщина корня после использования ProTaper, RaCe и сверл Gates-Glidden: исследование с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии. Eur J Dent 2015;9:228–33.

- Berutti E, Fedon G. Толщина цемента/дентину в мезиальных корнях нижних первых моляров. J Endod 1992;18:545–8.

- Tsesis I, Rosenberg E, Faivishevsky V и др. Распространенность и сопутствующий пародонтальный статус зубов с перфорацией корня: ретроспективное исследование медицинских записей 2,002 пациентов. J Endod 2010;36:797–800.

- Kelesx A, Keskin C, Alqawasmi R, Versiani MA. Оценка толщины дентину средних мезиальных каналов нижних моляров, подготовленных ротационными инструментами: исследование с использованием микро-КТ. Int Endod J 2020;53:519–28.

- Lim SS, Stock CJ. Риск перфорации в изогнутом канале: антикривое фрезование по сравнению с техникой шагового отступа. Int Endod J 1987;20:33–9.

- Montgomery S. Толщина стенки корневого канала нижних моляров после биомеханической подготовки. J Endod 1985;11:257–63.

- Harris SP, Bowles WR, Fok A, McClanahan SB. Анатомическое исследование нижнего первого моляра с использованием микро-компьютерной томографии. J Endod 2013;39:1374–8.

- De-Deus G, Rodrigues EA, Belladonna FG и др. Анатомическая опасная зона пересмотрена: исследование с использованием микро-КТ на толщину дентину в нижних молярах. Int Endod J 2019;52:1501–7.

- Lee JK, Yoo YJ, Perinpanayagam H и др. Трехмерное моделирование и одновременные измерения анатомии корня в мезиальных корнях нижнего первого моляра с использованием микро-компьютерной томографии. Int Endod J 2015;48:380–9.

- Dwivedi S, Dwivedi CD, Mittal N. Корреляция толщины дентину корня и длины корней в мезиальных корнях нижних моляров. J Endod 2014;40:1435–8.

- Silva EJNL, Pinto KP, Ferreira CM и др. Текущий статус подготовки минимальных доступных полостей: критический анализ и предложение универсальной номенклатуры. Int Endod J 2020;53:1618–35.

- Plotino G, Ozyurek T, Grande NM, Gundogar M. Влияние размера и конусности базовой подготовки корневого канала на чистоту корневого канала: исследование с использованием сканирующей электронной микроскопии. Int Endod J 2019;52:343–51.

- van der Sluis LW, Wu MK, Wesselink PR. Эффективность ультразвуковой ирригации для удаления искусственно размещенных дентинных остатков из человеческих корневых каналов, подготовленных с использованием инструментов с различной конусностью. Int Endod J 2005;38:764–8.

- Paraskevopoulou MT, Khabbaz MG. Влияние конусности формы корневого канала на внутриконтурное снижение бактерий. Open Dent J 2016;10:568–74.

- De-Deus G, Reis C, Paciornik S. Критическая оценка опубликованных исследований по удалению слоя налета: методологические проблемы. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011;112:531–43.

- Lima CO, Barbosa AFA, Ferreira CM и др. Влияние стратегий минимально инвазивной подготовки корневых каналов на формирование нижних моляров. Int Endod J 2020;53:1680–8.

- Silva EJNL, Lima CO, Barbosa AFA и др. Влияние инструментов TruNatomy и ProTaper gold на сохранение перирадикулярного дентину и на расширение апикального канала нижних моляров. J Endod 2022;48:650–8.

- Augusto CM, Barbosa AFA, Guimaraes CC и др. Лабораторное исследование влияния ультраконсервативных доступных полостей и минимальных конусностей корневых каналов на способность формировать каналы в экстрагированных нижних молярах и их сопротивление к разрушению. Int Endod J 2020;53:1516–29.