Дополнительные шаги по удалению твердых остатков из каналов с изогнутыми участками

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления).

Аннотация

Введение: Целью данного ex vivo исследования было оценить процентное снижение накопленных твердых тканей (AHTD) в мезальном корневом канале нижних моляров при различных режимах финальной ирригации с помощью микрокомпьютерной томографической визуализации.

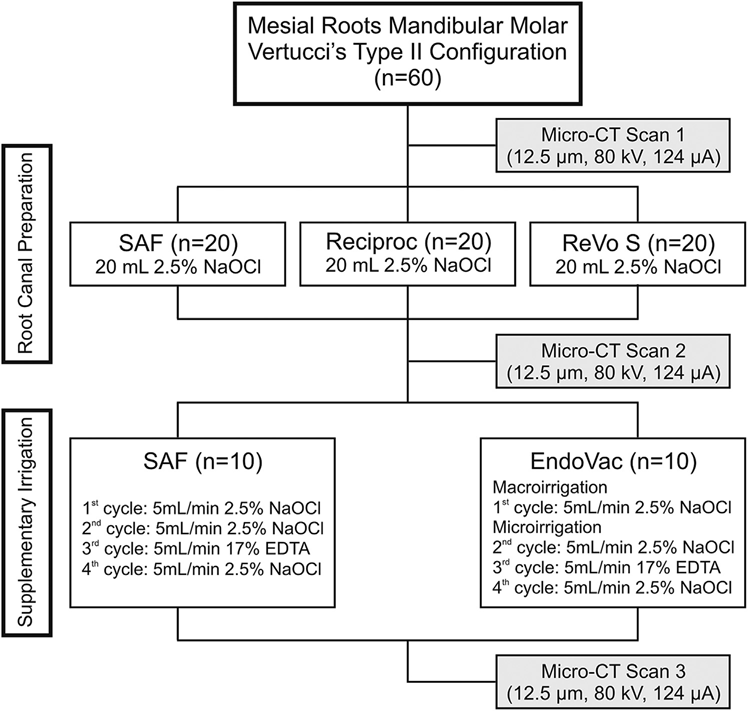

Методы: Были выбраны шестидесяти изогнутых мезальных корней нижних моляров с 2 независимыми каналами, соединяющимися апикально исмусом (тип Вертуcci II). Образцы были отсканированы с разрешением 12,5 мм, анатомически сопоставлены и распределены на 3 группы (n = 20) в соответствии с протоколом подготовки: системы Self-Adjusting File (SAF; ReDent Nova, Раанана, Израиль), Reciproc (VDW GmbH, Мюнхен, Германия) и Revo-S (Micro-Mega, Безансон, Франция). Затем каждая группа была подразделена на 2 подгруппы (n = 10) в соответствии с протоколом финальной ирригации с использованием системы SAF или EndoVac (Discus Dental, Калвер-Сити, Калифорния). Процентный объем и процентное снижение AHTD после подготовки корневого канала и финальных протоколов ирригации были статистически сопоставлены с использованием однофакторного дисперсионного анализа, парных выборок и независимых t-тестов Стюдента. Уровень значимости был установлен на уровне 5%.

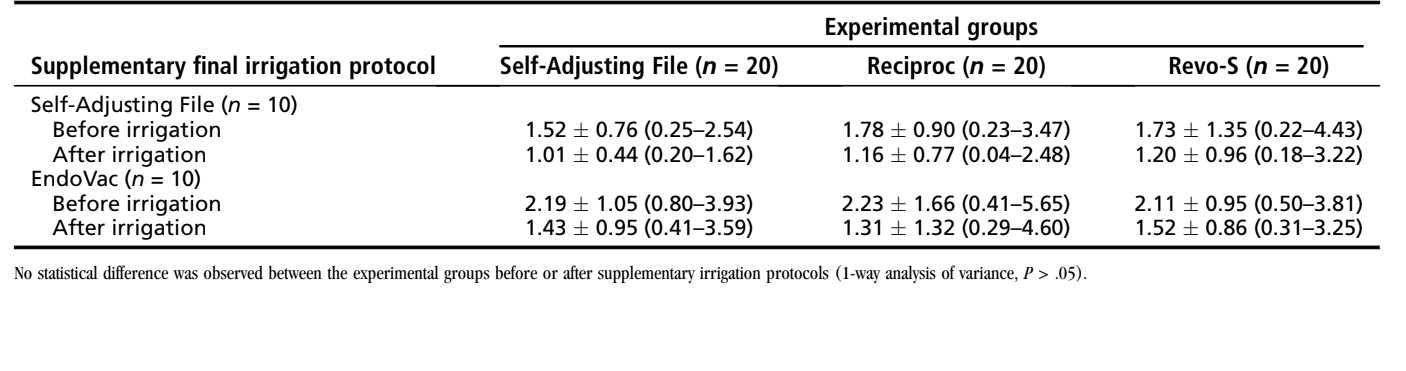

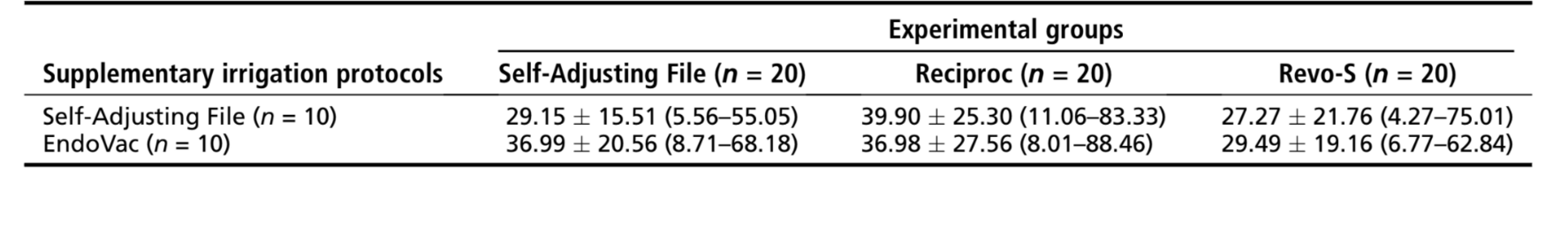

Результаты: Внутри групп средний процент объема был значительно уменьшен после окончательных ирригационных процедур как в подгруппе SAF (с 1.52%– 1.78% до 1.01%–1.20%), так и в подгруппе EndoVac (с 2.11%–2.23% до 1.31%–1.52%) (P < .05). В экспериментальных группах среднее процентное снижение AHTD составило от 29.15%–39.90% после ирригационных протоколов, без статистической разницы между группами (P > .05).

Выводы: Ни один из методов ирригации не смог сделать мезиальный корневой канал свободным от AHTD. Подобное процентное снижение AHTD было достигнуто после окончательных ирригационных протоколов с использованием как системы SAF, так и EndoVac. (J Endod 2016;42:1677–1682)

Результат эндодонтического лечения зависит от успешного контроля инфекции внутри канала с использованием эффективных хемо-механических протоколов. С появлением ротационных и рециркуляционных инструментов из никель-титана были преодолены несколько недостатков традиционных процедур подготовки, которые могли негативно повлиять на эндодонтическую терапию. Однако исследования с использованием высокоразрешающей микро-компьютерной томографической (микро-КТ) технологии показали, что мусор, создаваемый резанием инструментов по дентину во время механической подготовки, может быть упакован в анатомические сложности системы корневого канала, что препятствует гидродинамическому действию потока ирригатора. В результате процедуры дезинфекции могут быть скомпрометированы, и устойчивые микроорганизмы в этих областях могут развиваться или поддерживать апикальный периодонтит.

В последние годы было предпринято несколько усилий для разработки дополнительных подходов к улучшению дезинфекции корневых каналов. Среди дополнительных методов, которые чаще всего используются для введения ирригантов в анатомические сложности системы корневых каналов, можно выделить звуковые устройства, ультразвуковые технологии и систему EndoVac (Discus Dental, Кульвер-Сити, Калифорния). Также было доказано, что саморегулируемый файл (SAF; ReDent Nova, Раанана, Израиль) эффективен в снижении накопленных твердых тканей (AHTD) во время или после подготовки корневого канала. Несмотря на то, что недавние исследования показали эффективность этих подходов в качестве потенциальных дополнительных методов ирригации для удаления остатков после подготовки корневого канала, все еще отсутствуют полные знания о активации ирригантов в различных протоколах финальной ирригации с целью удаления твердых остатков из области истмуса. Поэтому это ex vivo исследование было направлено на оценку процента снижения AHTD в истмуссодержащих медиальных корневых каналах нижних моляров при различных режимах финальной ирригации с помощью микрокомпьютерной томографии. Нулевая гипотеза заключалась в том, что нет разницы в снижении AHTD среди протестированных протоколов ирригации.

Материалы и методы

Оценка размера выборки

Размер выборки был рассчитан после оценки эффекта объема AHTD, как сообщалось в исследовании Паке и др. В этом исследовании процентный объем AHTD после подготовки SAF составил 1,7%. Для анализа использовался априорный анализ дисперсии (ANOVA) (фиксированные эффекты, омнибус, однофакторный), выбранный из семейства F-тестов в программном обеспечении G*Power 3.1.7 для Macintosh (Хайнрих Гейне, Университет Дюссельдорфа, Дюссельдорф, Германия).

Выбор образцов зубов

После одобрения местного этического комитета (протокол № 2013/145) было получено 250 мезиальных корней нижних моляров из пула зубов. Пол и возраст пациентов были неизвестны. Чтобы предотвратить введение смешивающих переменных, дистальные корни были секционированы, а зубы декоронированы на ~3 мм выше цементно-эмалевого соединения. Каждый мезиальный корень первоначально осматривался с помощью стереомикроскопа при увеличении 12× и рентгенографировался в буколингвальном и мезиодистальном направлениях для выявления возможных препятствий в корневом канале. Критерии включения состояли только из зубов с мезиальными корнями умеренной кривизны (15◦– 20◦) и полностью сформированным апексом. Критерии исключения включали предыдущее лечение канала и наличие дентинных дефектов на внешней стороне корней. В результате было выбрано 160 мезиальных корней, которые были отсняты отдельно с изотропным разрешением 12,5 мм с использованием устройства микро-КТ (SkyScan 1172; Bruker-microCT, Контрих, Бельгия). Параметры сканера были установлены на 80 кВ, 124 мА, 180◦ вращение вокруг вертикальной оси, шаг вращения 0,48◦ и время экспозиции камеры 620 миллисекунд с использованием алюминиевого фильтра толщиной 0,5 мм. Затем были выбраны 60 умеренно изогнутых и полностью сформированных мезиальных корней нижних моляров с 2 независимыми каналами, соединяющимися апикально исмусом (конфигурация типа II Вертукки).

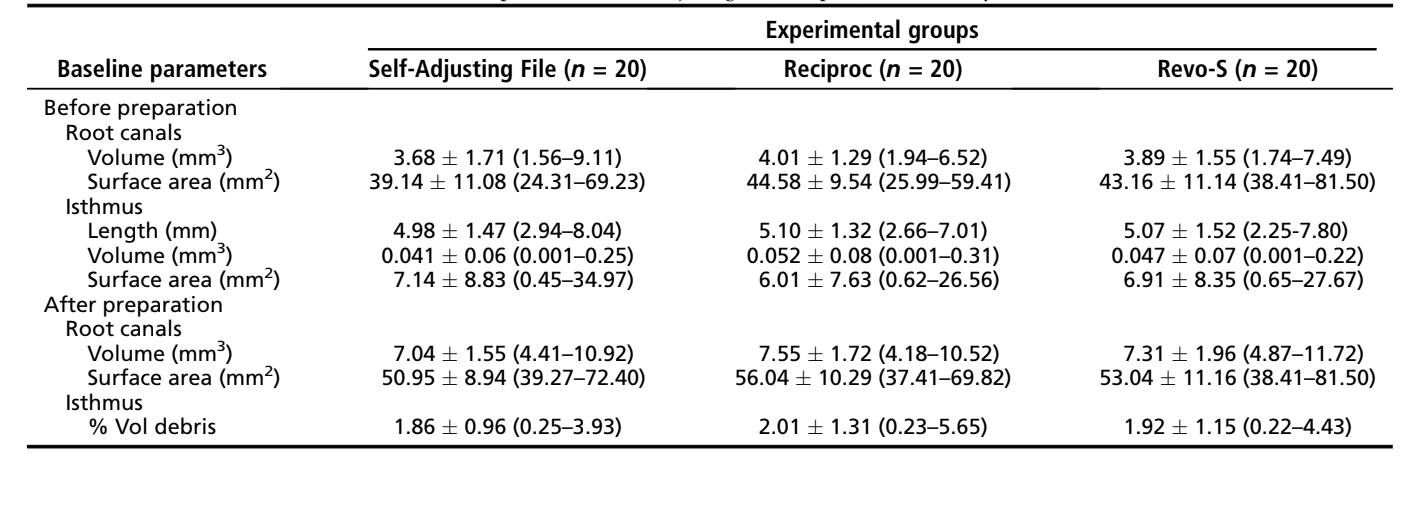

Приобретенные проекционные изображения были реконструированы (программное обеспечение NRecon v.1.6.9, Bruker-microCT), в результате чего было получено от 1000 до 1200 поперечных сечений на корень. Объем интереса был выбран от уровня разветвления до верхушки, установленный путем интеграции всех сечений. Для целей данного исследования область интереса в каждом сечении включала область мезиальных каналов и истмуса. Предоперативные трехмерные модели мезиальных корневых каналов были созданы (CTVol v.2.2.1, Bruker micro-CT), и были рассчитаны морфологические параметры области истмуса (длина, объем и площадь поверхности) и всей системы корневых каналов (объем и площадь поверхности) (программное обеспечение CTAn v.1.14.4, Bruker-microCT). С целью повышения внутренней валидности эксперимента мезиальные каналы были сгруппированы для создания 20 групп по 3 на основе морфологических аспектов канала. Затем 1 корень из каждой группы был случайным образом назначен в одну из 3 экспериментальных групп (n = 20) в соответствии с протоколом подготовки: системы SAF, Reciproc (VDW GmbH, Мюнхен, Германия) и Revo-S (Micro-Mega, Безансон, Франция). После проверки предположения о нормальности (тест Шапиро-Уилка) и равенства дисперсий (тест Левена) была подтверждена степень однородности (базовый уровень) групп относительно каждого из морфологических параметров (тест однофакторного AN-OVA, P > .05) (Таблица 1).

Подготовка корневого канала

После того как апексы мезиальных корней были запечатаны быстросохнущей эпоксидной смолой для создания закрытой системы, каналы были доступны, и корональная треть последовательно расширялась бором Gates Glidden размеров 2 и 3 (Dentsply Maillefer, Baillagues, Швейцария), после чего проводилась ирригация 3 мл 2,5% гипохлорита натрия (NaOCl). Проходимость была подтверждена введением файла K размера 10 (Dentsply Maillefer) через апикальное отверстие до и после завершения подготовки канала. Для всех групп был создан направляющий путь с помощью стальной K-файла размера 15 (Dentsply Maillefer) до рабочей длины (WL), которая была установлена путем вычитания 1 мм из длины канала. Затем корневые каналы в каждой группе были подготовлены в соответствии со следующими протоколами (Рис. 1):

- Система SAF (n = 20): Инструмент SAF размером 1,5 мм работал с головкой RDT3-NX (ReDent Nova), адаптированной к низкоскоростному наконечнику (NSK, Токио, Япония), работающему на 5000 об/мин в течение 4 минут. SAF постепенно вводился в канал и использовался до WL с покачивающим движением. Непрерывная ирригация со скоростью 5 мл/мин с 2,5% NaOCl применялась на протяжении всей процедуры с использованием специального ирригационного аппарата (VATEA, ReDent-Nova).

- Система Reciproc (n = 20): Инструмент R25 (размер 25, 0,08 конусность на первых 3 мм) вводился в канал до появления сопротивления, а затем активировался в возвратно-поступательном движении с использованием мотора VDW Silver (VDW GmbH). Инструмент медленно перемещался в апикальном направлении с помощью легкого покачивающего движения вперед-назад с амплитудой около 3 мм. После 3 покачивающих движений инструмент удалялся из канала и очищался. Каждый раз, когда инструмент Reciproc удалялся, 2 мл 2,5% NaOCl применялось с использованием иглы закрытого конца 27-G, адаптированной к одноразовому пластиковому шприцу, и вводилось на 1 мм короче WL.

- Система Revo-S (n = 20): Использовались ротационные инструменты Revo-S из никель-титана SC1 (размер 25, 0,06 конусность), SC2 (размер 25, 0,04 конусность) и SU (размер 25, 0,06 конусность) на 300 об/мин в коронально-апикальном направлении до WL с использованием легкого покачивающего движения вперед-назад. Ирригация следовала тому же протоколу, что и в группе Reciproc.

Во всех группах подготовка проводилась в течение 4 минут с использованием в общей сложности 20 мл 2,5% NaOCl на канал. После подготовки проводили финальное промывание 5 мл 17% EDTA (pH = 7,7), подаваемого со скоростью 1 мл/мин в течение 5 минут, после чего следовало 5-минутное промывание 5 мл двукратно дистиллированной водой в каждом канале с расположением наконечника иглы 27-G на 1 мм короче рабочего длины. Затем каналы слегка высушивались абсорбирующими бумажными точками, и корни подвергались новому сканированию с применением ранее упомянутых параметров (Рис. 1).

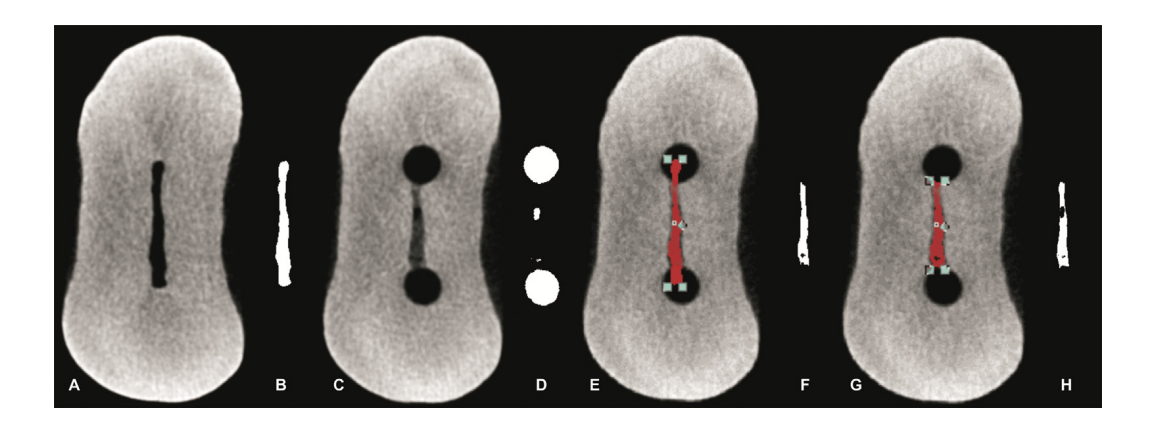

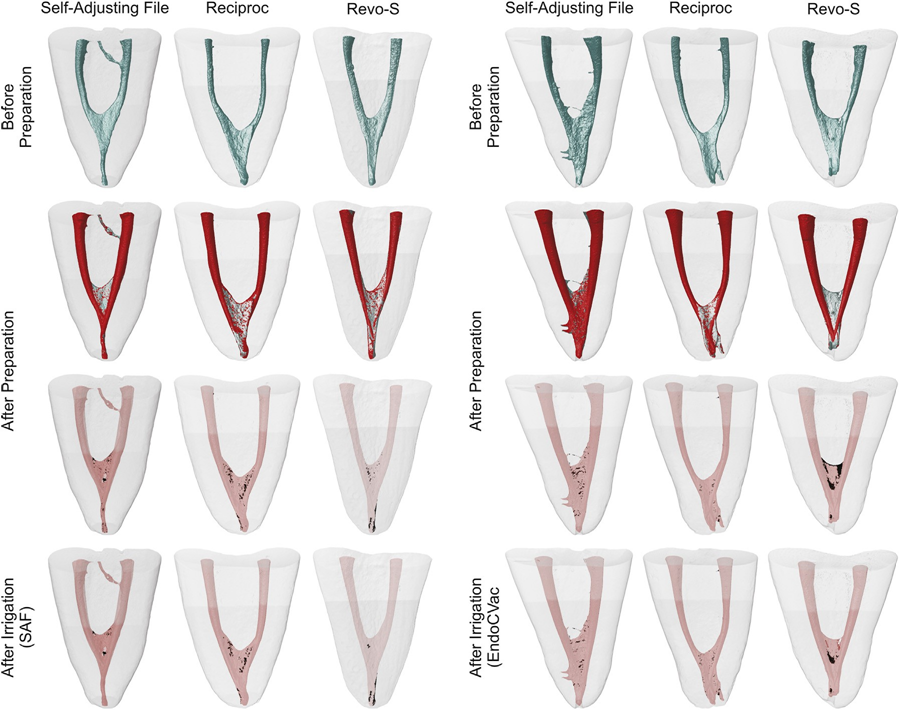

Послеоперационные сканирования были совмещены с соответствующими предоперационными наборами данных с использованием модуля жесткой регистрации программного обеспечения 3D Slicer 4.3.1 (доступно по адресу http://www.slicer.org). Квантификация AHTD была выполнена путем определения разницы между неподготовленным и подготовленным пространством корневого канала с использованием процедур постобработки с программным обеспечением Fiji (Fiji v.1.47n; Fiji, Мэдисон, ВИ). Последовательность изображений, полученная в результате этой операции, была дополнительно использована для идентификации AHTD с помощью морфологических операций (Рис. 2), как подробно описано в другом месте. Наличие материала с плотностью, аналогичной дентинам, в областях, ранее занимаемых воздухом в неподготовленном пространстве корневого канала, считалось мусором и квантифицировалось путем пересечения изображений до и после инструментирования канала. Общий объем AHTD был рассчитан в кубических миллиметрах (мм3) и выражен в процентах от общего объема системы канала после подготовки (%vol) (Таблица 1).

Для следующих экспериментальных процедур пластиковая прозрачная автоматическая матрица была адаптирована к корональной части корней. Затем образцы были сопоставлены в каждой группе с учетом %объема AHTD, полученного в постподготовительном сканировании, и 1 корень из каждой пары был случайным образом назначен в 1 из 2 подгрупп (n = 10) в соответствии со следующим дополнительным протоколом ирригации (Рис. 1):

- Система SAF (n = 10): Корневые каналы были ирригированы в 4 циклах по 60 секунд с использованием инструмента SAF диаметром 1,5 мм, подключенного к аппарату для ирригации VATEA. В первом цикле SAF был вставлен до рабочего длины (WL) и перемещался вверх и вниз с непрерывным потоком ирриганта 2,5% NaOCl со скоростью потока 5 мл/мин. После этого SAF был удален из канала, и ирригант оставался неподвижным в течение 60 секунд. Этот цикл был повторен. Затем, в третьем и четвертом циклах, SAF использовался с непрерывной ирригацией 5 мл/мин 17% EDTA (pH = 7,7) и 5 мл/мин 2,5% NaOCl соответственно.

- Система EndoVac (n = 10): Корневые каналы были ирригированы в 4 циклах по 60 секунд с использованием системы EndoVac. В первом цикле была проведена макроирригация с 5 мл 2,5% NaOCl с использованием макроканюли, вставленной в канал и перемещенной вверх и вниз от точки, где она соприкасалась со стенками канала. Затем ирригант оставался неподвижным в течение 60 секунд. После этого последовали 3 цикла микроирригации. Микроканюля была вставлена на 1 мм короче WL и удерживалась в течение 60 секунд, в то время как 5 мл ирриганта постоянно пополнялись. Микроканюля была удалена, и ирригант оставался неподвижным в течение 60 секунд. В следующих 2 циклах микроирригации использовались 5 мл/мин 17% EDTA (pH = 7,7) и 5 мл/мин 2,5% NaOCl соответственно.

После дополнительных процедур ирригации каналы были слегка высушены абсорбирующими бумажными точками, и был выполнен финальный скан (Рис. 1). Наборы данных были зарегистрированы с их соответствующими аналогами, и %vol AHTD в каждом канале был рассчитан. Затем процентное снижение (%red) AHTD было получено по следующей формуле: 100 — ([VAF × 100]/VBF), где VBF и VAF — это объем AHTD до и после протоколов ирригации соответственно. Модели корневых каналов с цветовой кодировкой (зеленый и красный цвета, указывающие на пред- и послеоперационные поверхности канала соответственно) и остатки (черного цвета) позволили качественно сравнить соответствующие корневые каналы до и после экспериментальных процедур.

Статистический анализ

Данные были нормально (тест Шапиро-Уилка) и гомоскедастично (тест Левена) распределены. Поэтому результаты были выражены как среднее значение и стандартное отклонение и сравнивались между группами с использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) и внутри группы с помощью парных выборок и независимых t-тестов Стюдента, с уровнем значимости, установленным на 5% (SPSS v17.0; SPSS Inc, Чикаго, IL).

Результаты

Оценка размера выборки показала, что 9 образцов на группу были указаны как идеальный размер выборки (ошибка типа альфа <0.05 и мощность бета 99%). Предоперационно и послеоперационно была подтверждена степень однородности (базовый уровень) групп и подгрупп относительно анализируемых морфологических параметров корневых каналов, а также % объема AHTD после подготовки (P > .05) (Таблица 1).

Средний % объема и % красного AHTD, оцененные до и после дополнительных процедур ирригации, подробно описаны в Таблицах 2 и 3, соответственно. Внутри групп средний % объема AHTD был значительно уменьшен после финальных процедур ирригации с использованием систем либо SAF (с 1.52%–1.78% до 1.01%–1.20%), либо EndoVac (с 2.11%–2.23% до 1.31%–1.52%) (P < .05) (Таблица 2). В целом, средний % красного AHTD варьировался от 29.15%–39.90% без статистически значимой разницы между экспериментальными группами (P > .05) (Таблица 3). Таким образом, нулевая гипотеза была подтверждена. Трехмерные модели представительных мезиальных корневых каналов в каждой экспериментальной группе показывают распределение AHTD после химико-механической подготовки и дополнительных протоколов ирригации (Рис. 3). В целом, остаточные обломки после финальных протоколов ирригации в основном наблюдались в апикальной трети и в области истмуса.

Обсуждение

В общем, дентальная депривация корневого канала оценивалась с помощью традиционных методов, таких как секционирование корня, сканирующая электронная микроскопия и гистология. В последнее время для точной 3-мерной количественной оценки остатков твердых тканей, упакованных в углубления во время подготовки канала, использовалась неразрушающая микро-КТ технология. Данные из этих исследований указывают на то, что частицы дентин, срезанные с стенок канала эндодонтическими инструментами, могут активно упаковываться в анатомические сложности системы канала, становясь более устойчивыми к удалению. Несмотря на то, что трудно сделать надежные выводы из литературы относительно наиболее эффективного протокола ирригации для преодоления этой проблемы, существует общее согласие о преимуществах активации ирригатора во время и после процедур подготовки. В целом, предыдущие исследования показали, что использование дополнительных подходов к ирригации после подготовки канала приводит к меньшему количеству остатков внутри сложностей системы корневого канала, как показано в настоящем исследовании.

SAF - это полый инструмент из никель-титана в виде решетки, который очищает стенки канала вертикальными вибрациями и позволяет одновременно и непрерывно проводить ирригацию на протяжении механической подготовки корневого канала. На сегодняшний день только 2 исследования пытались количественно оценить объем твердых тканей и остатков, накопившихся в области истмуса медиальных корней нижних моляров после использования системы SAF. В одном из них SAF использовался в качестве завершающего инструмента после подготовки корневого канала и оставил 4,3% объема канала, заполненного AHTD. Этот результат более чем в два раза превышает данные, сообщенные Paqué и др., и результаты, полученные в настоящем исследовании, но это может быть объяснено тем, что протокол SAF был изменен и применялся всего 1 минуту в каждом канале, чтобы уравнять экспериментальные группы по времени подготовки и количеству ирригатора. Поэтому можно рекомендовать, чтобы исследования, использующие SAF в качестве дополнительного этапа для очистки корневого канала, следовали его полному протоколу, как это было сделано здесь. Однако, несмотря на то, что SAF был признан эффективным в качестве потенциального дополнения для ирригации и удаления остатков, необходимо подчеркнуть, что этот инструмент не способен удалить все содержимое AHTD из канала, потому что во время его использования он продолжает очищать стенки канала, производя больше дентинных остатков. Кроме того, хотя SAF соответствует форме канала, он не может войти в область истмуса. Следовательно, его эффективность в настоящем исследовании может быть обусловлена непрерывным потоком с заменой свежего и полностью активного ирригатора.

Система EndoVac включает в себя другой режим ирригации, который предполагает апикальное отрицательное давление и использует мастер-совок для одновременной доставки и эвакуации ирригатора на уровне пульповой камеры, в то время как микроканюли используются глубоко в канале. В литературе сравнение очистительных и дезинфицирующих эффектов EndoVac и традиционной ирригации дало неопределенные результаты. Хотя некоторые исследования показали превосходное уничтожение бактерий и лучшую очистку с использованием системы EndoVac, другие авторы не обнаружили значительных различий между этими техниками. Недавно 2 исследования оценили эффективность EndoVac для удаления твердых тканей, накопившихся в истмуссодержащих медиальных корневых каналах нижних моляров. Было сообщено, что медианный процентный объем AHTD был снижен до 2.12% и 3.4% после использования системы EndoVac в качестве финального протокола ирригации, что согласуется с настоящими результатами. Однако важно отметить, что конфигурация корневого канала образцов, выбранных здесь и в тех исследованиях (тип Вертуcci II), может способствовать эффективности системы EndoVac по сравнению с другими подходами к ирригации. В этом типе конфигурации, в которой корневые каналы соединены истмусом, механическое промывание EndoVac создает ток ирригатора в апикальную треть обоих корневых каналов одновременно. Следовательно, этот постоянный поток ирригатора может смещать твердые ткани из области истмуса, способствуя их удалению, что может объяснить эти результаты.

Хотя финальный протокол ирригации с использованием SAF и EndoVac привел к значительному снижению содержания остатков, что можно интерпретировать как улучшение чистоты системы корневых каналов, его клиническая значимость остается неясной, и необходимы дополнительные исследования для оценки его влияния на уровень успеха лечения корневых каналов. Также стоит отметить, что экспериментальные группы в этом исследовании отличались не только способом доставки ирригатора, но и протоколом доставки; система EndoVac доставляет ирригатор в полость зуба, а не в систему корневых каналов. Однако эти различия, похоже, не оказали негативного влияния на результаты, вероятно, из-за подхода к распределению образцов, использованного в данном исследовании, который основывался на морфологических аспектах как корневых каналов, так и области истмуса (Таблица 1). Этот методологический шаг имеет первостепенное значение для снижения потенциальных значительных анатомических искажений, которые могут повлиять на результаты, повышая внутреннюю валидность эксперимента.

Несмотря на то, что результаты этого исследования показали, что дополнительные протоколы ирригации с системами SAF или EndoVac не смогли сделать изthmus-содержащую мезиальную корневую систему нижних моляров свободной от AHTD, их эффективность в снижении количества остатков, создаваемых инструментами во время процедур очистки и формовки, была продемонстрирована.

Авторы: Али Келеш, Хатидже Алчин, Мануэл Д. Соуса-Нето, Марко А. Версиани

Ссылки:

Сикейра Дж.Ф. мл., Алвеш Ф.Р.Ф., Версиани М.А. и др. Коррелятивный бактериологический и микро–компьютерно-томографический анализ мезиальных каналов нижних моляров, подготовленных с помощью Self-Adjusting File, Reciproc и Twisted File. J Endod 2013;39:1044–50.

Сикейра Дж.Ф. мл. Реакция перирадикулярных тканей на лечение корневых каналов: преимущества и недостатки. Endod Topics 2005;10:123–47.

Хюльсманн М., Петерс О.А., Думмер П.М.Х. Механическая подготовка корневых каналов: цели формовки, техники и средства. Endod Topics 2005;10: 30–76.

Версиани М.А., Пекора Дж.Д., Соуса-Нето М.Д. Подготовка плоско-овальных корневых каналов с помощью инструмента саморегулирующегося файла: исследование с использованием микро-компьютерной томографии. J Endod 2011;37: 1002–7.

Де-Деус Г., Маринс Дж., Силва Е.Ж. и др. Накопленные остатки твердых тканей, образованные во время ротационной и ротационной подготовки каналов из никель-титана. J Endod 2015;41: 676–81.

Де-Деус Г., Ротер Дж., Рейс С. и др. Оценка накопленных остатков твердых тканей с использованием микро-компьютерной томографии и бесплатного программного обеспечения для обработки и анализа изображений. J Endod 2014;40:271–6.

Фрейре Л.Г., Иглейсиас Э.Ф., Кунья Р.С. и др. Микро-компьютерная томографическая оценка удаления остатков твердых тканей после различных методов ирригации и их влияние на заполнение изогнутых каналов. J Endod 2015;41:1660–6.

Паке Ф., Аль-Джадаа А., Кфир А. Накопление остатков твердых тканей, созданных с помощью традиционной ротационной и саморегулирующейся файловой инструментов в мезиальных корневых системах нижних моляров. Int Endod J 2012;45:413–8.

Паке Ф., Бесслер К., Цендер М. Уровни накопленных остатков твердых тканей в мезиальных корнях нижних моляров после последовательных шагов ирригации. Int Endod J 2011; 44:148–53.

Паке Ф., Лайб А., Гаутши Х., Цендер М. Анализ накопления остатков твердых тканей с помощью сканирования с высоким разрешением компьютерной томографии. J Endod 2009;35: 1044–7.

Паке Ф., Петерс О.А. Микро-компьютерная томография для оценки подготовки длинных овальных корневых каналов в нижних молярах с помощью саморегулирующегося файла. J Endod 2011;37:517–21.

Паке Ф., Рехенберг Д.К., Цендер М. Снижение накопления остатков твердых тканей во время ротационной инструментовки корневых каналов с помощью этидроновой кислоты в растворе гипохлорита натрия. J Endod 2012;38:692–5.

Версиани М.А., Алвеш Ф.Р.Ф., Андраде Джуниор Ц.В. и др. Микро-КТ оценка эффективности удаления твердых тканей из корневого канала и области изthmus с помощью систем ирригации с положительным и отрицательным давлением. Int Endod J. 2015 13 октября. http://dx.doi.org/10.1111/iej.12559. [Epub ahead of print].

Рикучи Д., Сикейра Дж.Ф. мл., Бейт А.Л., Питт Форд Т.Р. Гистологическое исследование зубов, подвергнутых лечению корневых каналов с апикальным периодонтитом: ретроспективное исследование двадцати четырех пациентов. J Endod 2009;35:493–502.

Сикейра Дж.Ф. мл., Рокас И.Н. Оптимизация дезинфекции за одно посещение с помощью дополнительных подходов: поиск предсказуемости. Aust Endod J 2011;37:92–8.

Адорно К.Г., Фретес В.Р., Ортис К.П. и др. Сравнение двух систем с отрицательным давлением и ирригации шприцем для ирригации корневых каналов: ex vivo исследование. Int Endod J 2016; 49:174–83.

Леони Г.Б., Версиани М.А., Силва Соуса Й.Т. и др. Ex vivo оценка четырех финальных протоколов ирригации по удалению остатков твердых тканей из мезиальной корневой системы нижних первых моляров. Int Endod J. 2016 18 марта. http://dx.doi.org/ 10.1111/iej.12630. [Epub ahead of print].

Сусин Л., Лю Й., Юн Дж.С. и др. Эффективность дезинфекции каналов и изthmus с помощью двух техник агитации ирригантов в закрытой системе. Int Endod J 2010;43: 1077–90.

Тай Ф.Р., Гу Л.С., Шеффель Дж. Г. и др. Влияние паровой блокировки на дезинфекцию корневых каналов с использованием иглы с боковым вентиляционным отверстием для подачи ирриганта под положительным давлением. J Endod 2010;36: 745–50.

Хаапасало М., Шен Й., Ван З., Гао Й. Ирригация в эндодонтии. Br Dent J 2014;216: 299–303.

Гу Л.С., Ким Дж.Р., Линг Дж. и др. Обзор современных техник и устройств агитации ирригантов. J Endod 2009;35:791–804.

Нустейн Дж.М. Звуковая и ультразвуковая ирригация. В: Беттина Б., ред. Эндодонтическая ирригация: химическая дезинфекция системы корневых каналов. Базель, Швейцария: Springer; 2015:173–98.

Мецгер З., Теперович Е., Зари Р. и др. Саморегулирующийся файл (SAF). Часть 1: уважение к анатомии корневого канала — новая концепция эндодонтических файлов и ее реализация. J Endod 2010;36:679–90.

Версиани М.А., Пекора Дж.Д., Соуса-Нето М.Д. Микро-компьютерная томография анализа морфологии корневых каналов одиночных корневых нижних клыков. Int Endod J 2013;46: 800–7.