Ретритмент овальных каналов с использованием саморегулируемого инструмента: исследование с помощью микро-компьютерной томографии

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления).

Аннотация

Цели: Целью данного исследования было оценить эффективность удаления пломбировочного материала из овальных каналов с помощью ротационных инструментов для повторного лечения, с использованием или без использования саморегулируемого инструмента (SAF), с применением микро-компьютерной томографии.

Материалы и методы: Овальные каналы из 20 верхних премоляров были подготовлены и разделены на две группы (n =10) в зависимости от техники обтурации: холодная латеральная конденсация (CLC) или вертикальная конденсация (VC). Затем была проведена процедура повторного лечения с использованием ротационных инструментов для повторного лечения, за которой последовало использование SAF. Образцы сканировались после каждой процедуры, и объем пломбировочного материала рассчитывался. Медианные и интерквартильные диапазоны (IQR) процентов оставшегося пломбировочного материала после каждой техники повторного лечения были статистически сопоставлены с помощью тестов Уилкоксона и Манна-Уитни U с уровнем значимости 5 %.

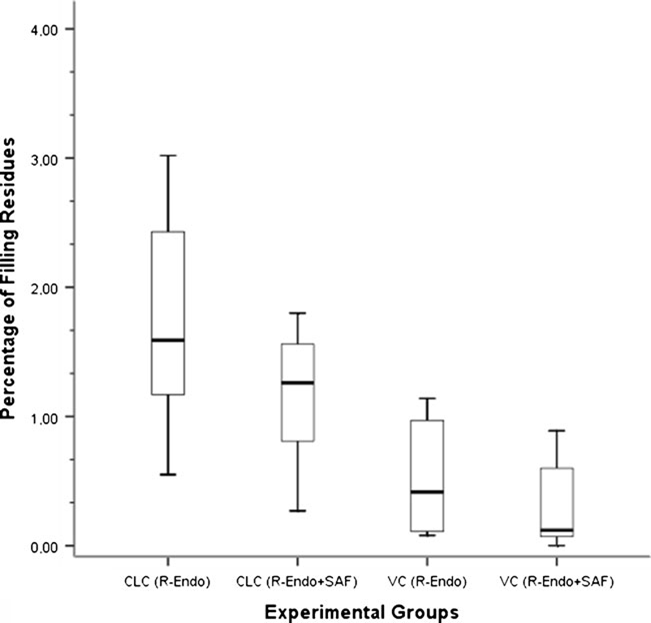

Результаты: Медианное процентное содержание остатка пломбировочного материала после процедуры ротационного повторного лечения составило 1.59 (IQR=1.26) и 0.42 (IQR=0.86) в группах CLC и VC соответственно (p <0.05). После использования SAF медианное процентное содержание составило 1.26 (IQR=0.75) и 0.12 (IQR=0.53) в группах CLC и VC соответственно (p <0.05). Статистически значимая разница также была отмечена внутри группы после дополнительного использования SAF (p <0.05).

Выводы: Ни одна из процедур повторного лечения полностью не удаляла пломбировочный материал. Дополнительное использование SAF улучшило удаление пломбировочного материала после процедуры повторного лечения с ротационными инструментами.

Клиническая значимость: Остатки пломбировочного материала после процедуры повторного лечения могут содержать некротическую ткань и бактерии, что может привести к хроническому заболеванию и повторной инфекции корневой системы канала. Дополнительное использование саморегулируемого файла после традиционных процедур повторного лечения может улучшить чистоту корневого канала, позволяя более эффективному действию ирригирующего раствора.

Введение

Основные цели эндодонтического лечения заключаются в том, чтобы максимально очистить и продезинфицировать пространство корневого канала и как можно эффективнее запечатать каналы, стремясь установить или поддерживать здоровые периапикальные ткани. Хотя первоначальная терапия корневых каналов показала свою предсказуемость и высокий уровень успеха, неудачи могут происходить. Отсутствие заживления связано с постоянной интрарадикулярной инфекцией, находящейся в неинструментированных каналах, дентинных канальцах или в сложных неровностях системы корневых каналов.

Ранее леченые зубы с постоянной инфекцией могут быть сохранены с помощью нехирургического повторного лечения, которое пытается восстановить здоровые периапикальные ткани, получив доступ к системе корневых каналов через удаление первоначальной обтурации, дальнейшую очистку и повторное заполнение. Для удаления материала заполнения в зубах, подвергшихся лечению корневых каналов, было предложено множество техник. Традиционно повторное лечение корневых каналов осуществлялось с использованием растворителей и ручных файлов, а недавно эта процедура была заменена на ротационные никель-титановые (NiTi) файлы, специально разработанные для процедур повторного лечения. Тем не менее, несмотря на развитие новых инструментов и устройств, ни одно из них не смогло сделать систему корневых каналов полностью свободной от остатков корневой обтурации.

В каналах овальной формы ротационные инструменты не смогли обеспечить адекватную очистку и формирование, оставляя нетронутыми фини и углубления на щечной и/или язычной сторонах центральной области канала, подготовленной инструментом. Другим нежелательным эффектом подготовки корневого канала с помощью ротационных инструментов является накопление мусора в канальных фини, истмусах и разветвлениях, что может ухудшить качество пломбировки корня. В таких случаях даже методы теплой пломбировки гуттаперчей не смогут адекватно запечатать корневой канал. Система саморегулируемых файлов (SAF; ReDent-Nova, Раанана, Израиль) была предложена для устранения некоторых ограничений ротационных инструментов благодаря своему скребковому движению с одновременным орошением и способности касаться большего процента стенок корневого канала. Таким образом, ожидается, что SAF будет эффективен в качестве второго этапа в двухэтапной процедуре по удалению оставшегося материала пломбировки корня.

Большинство ранних экс-виво исследований использовали разрушительные и двумерные методы для определения количества оставшегося пломбировочного материала после процедуры повторного лечения. Однако эти методы не могли точно оценить объем оставшегося пломбировочного материала после процедур повторного лечения. В отличие от этого, неразрушающая и неинвазивная техника микро-компьютерной томографии позволяет реконструировать и проводить объемную оценку тканей зуба, а также материалов для пломбировки корневых каналов, преодолевая ограничения традиционных методов. Таким образом, целью данной статьи было оценить эффективность удаления пломбировочного материала из овальных каналов с помощью ротационных инструментов для повторного лечения, с дополнительным использованием SAF или без него, с использованием микро-компьютерной томографии (μCT). Нулевая гипотеза заключалась в том, что нет разницы в проценте оставшихся остатков пломбировочного материала после процедуры повторного лечения с дополнительным использованием SAF или без него.

Материалы и методы

Выбор образцов

После одобрения этическим комитетом (протокол №218/2012) было выбрано 60 прямых однокорневых верхнечелюстных премоляров с полностью сформированными верхушками из пула экстрагированных зубов, декоронированных немного выше цементно-эмалевого соединения и хранящихся в маркированных индивидуальных пластиковых флаконах с 0,1 % раствором тимола. Зубы были экстрагированы по причинам, не связанным с этим исследованием, и первоначально отобраны на основе рентгеновских снимков, сделанных как в буко-лингвальной, так и в мезио-дистальной проекциях, для выявления возможных препятствий в корневом канале. Для получения общего представления о внутренней анатомии, а также для расчета объема и площади поверхности корневых каналов, эти зубы были предварительно отсканированы с разрешением 68 мкм с использованием μCT-сканера (SkyScan 1172; Bruker-microCT, Контрих, Бельгия) при 90 кВ и 112 мкА. Аксиальные срезы внутренней структуры образцов были получены после процедуры реконструкции (программное обеспечение NRecon v.1.6.3; Bruker-microCT), и, основываясь на оценке срез за срезом, принимая верхушку корня за опорную точку, были определены срезы на 5- и 8-мм корональных уровнях от верхушки, и корневой канал на этих уровнях был очерчен. Минимальные и максимальные диаметры корневого канала были измерены мезио-дистально и буко-лингвально соответственно с использованием программного обеспечения DataViewer v.1.4.4 (Bruker-microCT). На основе этих предварительных сканов было выбрано 28 премоляров с соотношением длинного и короткого диаметра канала более 2 на уровне 5 мм и 3 на уровне 8 мм. Все зубы с истмусом, апикальной кривизной или более чем одним корневым каналом были исключены.

Образцы были затем сопоставлены по парному принципу на основе трехмерных морфологических размеров и анатомической конфигурации системы корневых каналов. Один образец из каждой пары был случайным образом назначен в одну из двух экспериментальных групп (n =10). После проверки предположения о нормальности (тест Шапиро-Уилка) была оценена степень однородности (базовый уровень) двух групп по объему и площади поверхности корневого канала с использованием t-теста Стьюдента, при уровне доверия, установленном на 5 %.

Подготовка корневого канала

После промывания в проточной воде в течение 24 часов была определена апикальная проходимость путем вставки K-файла размера 10 в корневой канал до тех пор, пока его кончик не стал виден на апикальном отверстии, и рабочая длина (WL) была установлена на 1,0 мм короче этой измерения. Корневые каналы последовательно расширялись с помощью ротационных инструментов Revo-S NiTi (Micro-Mega, Безансон, Франция). Эта система состоит из двух инструментов для апикального проникновения (SC1 и SC2) и инструмента для рекепитуляции и очистки (SU). Эти инструменты использовались в методе "корона вниз" до WL, что привело к формированию апикальной трети до размера 25, 0,06 конусности. Затем последовательность была завершена с использованием инструментов для апикальной подготовки (AS 30, 35 и 40) до WL. Апикальное расширение было завершено вручную с помощью K-файла размера 45 (Mani Co, Токио, Япония). Чтобы избежать перелома, два канала были подготовлены с помощью одного набора инструментов, которые приводились в движение с помощью мотора с контролем крутящего момента (W&H, Бюрмоос, Австрия), установленного на 300 об/мин с использованием мягкого движения внутрь и наружу. Инструменты были извлечены, когда ощущалось сопротивление, и заменены на следующий инструмент. Во время процедуры подготовки каналы промывались 2 мл 5 % NaOCl между каждым инструментом, вводимым в шприце с иглой 30-го калибра, установленной на 1 мм короче WL. Кроме того, чтобы достичь степени однородности и уменьшить межоператорные переменные, все процедуры проводились одним и тем же оператором. После подготовки была выполнена окончательная промывка 2 мл физиологического раствора, и корневые каналы были высушены бумажными точками.

Заполнение корневого канала

Для определения, какая из экспериментальных групп (n =10) будет обработана каждой из следующих техник заполнения корневого канала: холодная латеральная конденсация (CLC) или вертикальная конденсация (VC), использовалась подбрасывание монеты.

Для всех образцов использовался K-файл размером 40, 0,02 конусности (Mani, Inc., Точиги, Япония) для размещения герметика AH Plus (Dentsply De Trey GmbH, Констанц, Германия) в большом количестве в корневом канале. В группе CLC был вставлен предварительно подобранный конус из гуттаперчи размером 45, 0,02 конусности (Diadent Group International, Чонгчонг Бук До, Корея) на полную рабочую длину. Латеральная компакция была достигнута с использованием вспомогательных конусов из гуттаперчи размером F (Diadent Group International) до тех пор, пока конус размером 25 (VDW, Antaeos, Мюнхен, Германия) не мог проникнуть не более чем на 3 мм в канал. Нагретый инструмент использовался для обрезки коронального излишка, после чего заполнение было вертикально уплотнено. В группе VC термопластичная гуттаперча вводилась в канал небольшими порциями с использованием системы обтурации Dia-Gun (North Fraser Way, Бернаби, Британская Колумбия, Канада). Давление с помощью подходящего плугера (Medesy SRL, Маниаго, Италия) применялось для уплотнения гуттаперчи апикально и в неровностях канала. Корни были рентгенографированы в обоих буколингвальных и мезиодистальных направлениях, чтобы подтвердить достаточность заполнения. Если в массе обтурации наблюдались пустоты, образец заменялся. Затем образцы хранились (37 °C, 100 % влажности) в течение 3 недель, чтобы обеспечить полное затвердевание герметика.

Оценка μCT

Каждый зуб был слегка высушен, установлен на специальное крепление, и анализ материалов для пломбирования был проведен с использованием системы μCT (SkyScan 1172; Bruker-microCT, Контрих, Бельгия). Длину зубов сканировали при 90 кВ, 112 мкА, с изотропным размером пикселя 12,5 мкм, что позволило получить 900–1,100 поперечных сечений на зуб. Сканирование проводилось с вращением на 180° вокруг вертикальной оси; время экспозиции камеры составило 2,600 мс, шаг вращения — 0,6°, усреднение кадров — 2 и средняя фильтрация данных были применены. Рентгеновские лучи фильтровались с помощью алюминиевого фильтра толщиной 500 мкм и медного фильтра толщиной 38 мкм. Коррекция плоского поля была выполнена в день сканирования для исправления вариаций в чувствительности пикселей камеры. Изображения были реконструированы с использованием NRecon v.1.6.3 (Bruker-microCT) с коррекцией затвердевания пучка 15 %, сглаживанием 3, без коррекции артефактов кольца и диапазоном коэффициента аттенюации от −0.002 до 0.15, что обеспечивало аксиальные сечения внутренней структуры образцов.

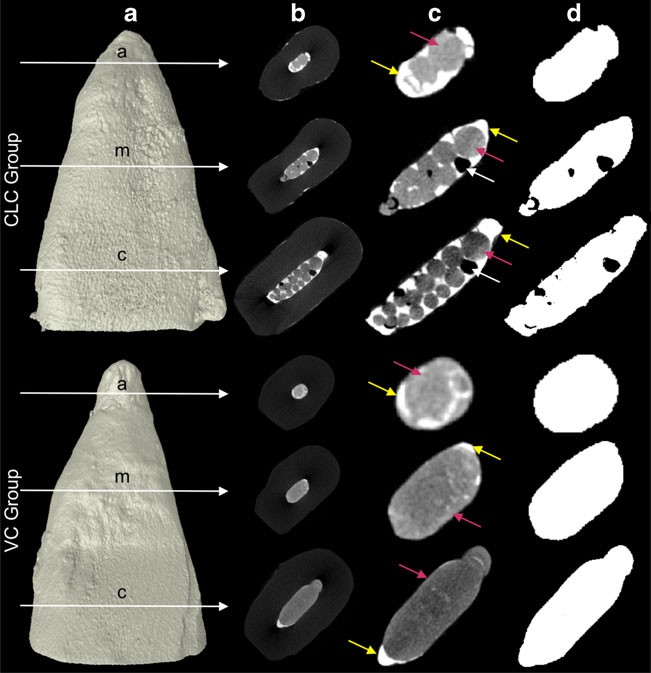

Для расчета объема (мм3) и поверхностных представлений материалов для пломбирования оригинальные изображения в градациях серого были обработаны с легкой гауссовской фильтрацией низких частот для уменьшения шума, и был использован автоматический порог сегментации для отделения корневого дентита от материалов для пломбирования, с использованием программного обеспечения CTAn v.1.12 (Bruker-microCT). Этот процесс включает в себя выбор диапазона уровней серого, необходимого для получения изображения, состоящего только из черных и белых пикселей. Высокий контраст материалов для пломбирования по отношению к дентину обеспечил отличную сегментацию образцов (Рис. 1). Отдельно и для каждого среза были выбраны области интереса, чтобы позволить рассчитать объем (в мм3) материалов для пломбирования. Затем была построена полигональная поверхность. Программное обеспечение CTVol v.2.2.1 (Bruker-microCT) использовалось для визуализации и качественной оценки пломбирования корневого канала.

Повторное лечение корневых каналов

Для повторного лечения использовались ротационные инструменты R-Endo (Micro-Mega, Безансон, Франция) с ротационным электрическим мотором (W&H, Бюрмоос, Австрия) в мягком движении вперед-назад на 340 об/мин с циркулярным действием. Инструмент R-Endo Re NiTi (размер 25, конусность 0.12) использовался до 3 мм за входом в канал, после чего применялся инструмент R1 (размер 25, конусность 0.08) до начала средней трети. Затем использовался R2 (размер 25, конусность 0.06) до конца средней трети и R3 (размер 25, конусность 0.04) до рабочей длины. Каналы орошались после каждого инструмента 2.5 мл 5% NaOCl. Инструменты заменялись после обработки пяти каналов, а процедура повторного лечения считалась завершенной, когда была достигнута рабочая длина, не наблюдалось материала между канавками файлов, и орошающий раствор оказался чистым от мусора. После процедуры повторного лечения каналы аккуратно высушивались бумажными точками, а образцы отправлялись на оценку с помощью μCT с применением вышеупомянутых параметров.

Затем был использован SAF диаметром 2,0 мм (ReDent-Nova) в течение 2 минут с использованием вибрирующего наконечника RDT3-NX (ReDent-Nova), адаптированного к низкоскоростному наконечнику (NSK, Токио, Япония) с частотой 83,3 Гц (5 000 об/мин) и амплитудой 0,4 мм. Инструмент использовался с ручным движением внутрь и наружу до рабочего длины. Непрерывное орошение со скоростью потока 5 мл/мин с 15 % EDTA в течение 1 минуты, за которым следовало 5 % NaOCl в течение 1 минуты, применялось на протяжении всей процедуры с использованием специального орошения (VATEA; ReDent-Nova). Затем каналы были высушены бумажными точками, и образцы были отправлены на финальное μCT сканирование.

Процент оставшегося наполнителя в корневом канале рассчитывался по следующей формуле: V B×100/VA, где VB и VA означают объем (в мм3) наполнителя до и после процедуры повторного лечения соответственно.

Статистический анализ

Объем материалов для пломбирования после процедуры обтурации выражался в кубических миллиметрах. Учитывая, что эти данные имели нормальное распределение (тест Шапиро-Уилка; p >0.05), они были представлены как средние значения и стандартные отклонения и статистически сравнивались с использованием t-теста Стьюдента. Оставшиеся материалы для пломбирования после повторного лечения выражались в процентах от общего начального объема корневой пломбы. Поскольку предположения о нормальности не могли быть проверены (тест Шапиро-Уилка; p <0.05), процент оставшегося материала для пломбирования в корневом канале был представлен как медианные значения и интерквартильные диапазоны (IQR). Статистический анализ проводился с использованием теста Уилкоксона внутри группы и теста Манна-Уитни U между группами, с уровнем значимости 5 % (SPSS v11.0 для Windows; SPSS Inc., Чикаго, IL, США).

Результаты

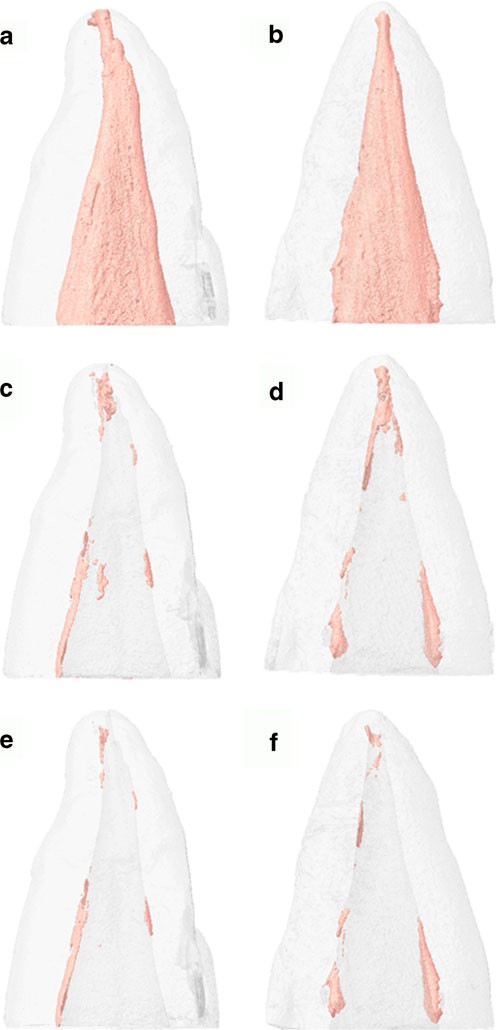

Статистической разницы не было обнаружено между средним объемом материалов для пломбирования в группах CLC (18.28±4.11 мм3) и VC (17.48±3.85 мм3) до процедур повторного лечения (p >0.05). Ни одна из процедур повторного лечения, использованных в этом исследовании, полностью не удаляла материал для пломбирования из корневых каналов, за исключением одного образца в группе CLC после дополнительного использования SAF. В целом, остатки пломбировочного материала в основном находились в неровностях корневого канала, плавниках и углублениях после процедур повторного лечения (Рис. 2).

Медианное процентное содержание остатка пломбировочного материала после процедуры повторного лечения R-Endo составило 1.59 (IQR=1.26) и 0.42 (IQR=0.86) в группах CLC и VC соответственно (p <0.05). Среди образцов в группе VC 60 % имели остаток пломбировочного материала менее 0.5 % от объема оригинальной пломбы (в диапазоне от 0.08 до 1.14 %), в то время как в группе CLC процент остатка пломбировочного материала варьировался от 0.55 до 3.02 %.

После использования SAF медианное процентное содержание остатка пломбировочного материала составило 1.26 (IQR=0.75) и 0.12 (IQR=0.53) в группах CLC и VC соответственно, с статистически значимой разницей (p <0.05). Среди образцов в группе VC 70 % имели остаток пломбировочного материала менее 0.5 % от объема оригинальной пломбы (в диапазоне от 0 до 0.89 %). В группе CLC процент остатка пломбировочного материала варьировался от 0.27 до 1.80 %, при этом только один образец имел остаток менее 0.5 % от оригинального объема пломбировочного материала.

Статистическая разница также была обнаружена внутри группы после дополнительного использования SAF (p <0.05) (Рис. 3). Учитывая, что дополнительное использование SAF значительно улучшило удаление пломбировочного материала после процедуры повторного лечения с инструментами R-Endo, нулевая гипотеза была отвергнута.

Обсуждение

Первые попытки использования ротационных NiTi файлов в процедурах повторного лечения привели к разработке более эффективного способа удаления основной массы материала пломбировки по сравнению с ручными техниками. К сожалению, несколько отчетов указывают на то, что значительное количество материала пломбировки корневого канала все еще остается в канале после процедур повторного лечения с использованием механизированных методов, с дополнительным использованием растворителя или без него. В отличие от клинической ситуации, в настоящем исследовании растворитель не применялся во время процедуры повторного лечения с целью устранения возможного смешивающего фактора.

Недавно были представлены новые инструменты, специально разработанные для этой цели, включая файлы для повторного лечения R-Endo. Согласно производителю, повторное лечение корневого канала с использованием системы R-Endo позволяет эффективно удалять предыдущий материал пломбировки. В настоящем исследовании обнаружение остатков материала пломбировки корневого канала, оставшихся в канале после первого этапа, на котором использовались только файлы для повторного лечения R-Endo, не является неожиданным и согласуется с вышеупомянутыми исследованиями. Учитывая размер наконечника инструментов R-Endo (размер 25) и расширение канала до размера 45, не могло быть ожидания, что эти инструменты смогут удалить весь материал пломбировки из корневого канала, даже если их использовать в циркумференциальном движении.

Недавнее введение системы SAF предложило новый потенциальный подход к удалению заполнения корневых каналов на поздних стадиях. SAF предполагается адаптироваться к поперечному сечению канала и иметь эффект очистки стенок канала. В настоящем исследовании был выбран инструмент диаметром 2,0 мм, так как ранее было показано, что SAF диаметром 1,5 мм был менее эффективен в крупных каналах. Хотя SAF не может считаться инструментом, способным удалить основную массу материала для заполнения корня, в настоящем исследовании дополнительное использование SAF привело к значительному снижению количества остатков материала для заполнения корневого канала, оставшихся после использования инструментов R-Endo.

Настоящие результаты можно сравнить с теми, которые были недавно опубликованы. Абрамовиц и др. и Вет и др. оценили эффективность двухступенчатой процедуры, в которой файл SAF использовался для удаления оставшегося материала для заполнения корня после применения файлов ProTaper для повторного лечения в изогнутых каналах нижних и верхних моляров соответственно. Оба исследования показали, что использование SAF после ротационных инструментов привело к значительному снижению количества остатков заполнения. Однако эти исследования использовали двумерные анализы (рентгенография и секционирование корня соответственно), которые не позволяют рассчитать объем оставшейся гуттаперчи по сравнению с трехмерной оценкой с использованием технологии μCT. Аналогично, используя μCT для сравнения эффективности удаления материала заполнения с файлами ProTaper для повторного лечения или с инструментом ProFile размером 25, 0,06 конусности, за которым следовало использование SAF, Соломонов и др. обнаружили, что последний оставил значительно меньше остатков заполнения корня, что согласуется с данным исследованием.

Настоящие результаты также показали значительно меньший процент оставшегося заполняющего материала в образцах группы VC по сравнению с группой CLC. Это можно объяснить более высокой прочностью сцепления заполняющих материалов с корневым дентином, наблюдаемой в корневых каналах, запечатанных с использованием латеральной компакции с AH Plus и конусами из гуттаперчи, что делает удаление остатков заполнителя более сложным. В технике латеральной компакции гуттаперча не смешивается с герметиком, который остается в непосредственном контакте с дентином (Рис. 1c). Таким образом, герметик AH Plus может проникать глубже в микро-неровности благодаря своей текучести и длительному времени полимеризации, что способствует улучшению механического сцепления между герметиком и дентином. Кроме того, когезия между молекулами герметика увеличивает сопротивление смещению материала с поверхностей дентину, что переводится в большую адгезию и может объяснить настоящие результаты.

С другой стороны, использование термомеханической техники компакции привело к неоднородной смеси, что свидетельствует о том, что пластифицированный твердый заполнитель проник в герметик, образуя неравномерную структуру (Рис. 1c). Исследования с использованием сканирующей электронной микроскопии также показали, что при охлаждении твердый материал сжимается и тянет герметик, оставляя кратеры, которые могут способствовать ослаблению адгезивного интерфейса. Более того, нагрев герметика AH Plus может ускорить полимеризацию, снижая его текучесть. Поэтому можно предположить, что проникновение термопластичной гутаперчи в микронеровности канала и дентинные канальцы способствует только механическому взаимному сцеплению, поскольку гутаперча без герметика, вероятно, приводит к более низкой адгезии.

В то время как в прямых каналах с круглым поперечным сечением оператор может просто использовать ротационные файлы большего размера для удаления остатков, повторное лечение овальных каналов все еще представляет собой проблему. Кроме того, дальнейшее увеличение овальных каналов с использованием больших файлов может создать осложнения, такие как перфорация или транспортировка. В этом типе анатомии корневого канала использование SAF может рассматриваться как безопасная дополнительная процедура для улучшения удаления остатков из корневых каналов.

В условиях данного экс-виво исследования ни один из протоколов повторного лечения не смог полностью очистить все каналы от остатков корневой пломбы. Однако дополнительное использование SAF улучшило удаление пломбировочного материала из овальных каналов после процедуры повторного лечения с инструментами R-Endo.

Авторы: Али Келеш, Хатидже Алчин, Алие Камалак, Марко А. Версиани

Ссылки:

- Сикейра ЖФ мл (2005) Реакция перирадикулярных тканей на лечение корневых каналов: преимущества и недостатки. Endod Topics 10:123–147. doi:10.1111/j.1601-1546.2005.00134.x

- Торабиджад М, Корр Р, Хэндисайдс Р, Шабаханг С (2009) Результаты нехирургического повторного лечения и эндодонтической хирургии: систематический обзор. J Endod 35:930–937. doi:10.1016/j.joen.2009.04.023

- Горват СД, Альтенбургер МД, Науманн М, Волькевиц М, Ширрмейстер ЖФ (2009) Чистота дентинных трубочек после удаления гуттаперчи с растворителями и без них: исследование с использованием сканирующей электронной микроскопии. Int Endod J 42:1032–1038. doi:10.1111/j.1365- 2591.2009.01616.x

- Фридман С, Стебгольц А, Тамсе А (1990) Эндодонтическое повторное лечение - выбор случая и техника. 3. Техники повторного лечения. J Endod 16:543–549. doi:10.1016/S0099-2399(07)80219-6

- Абрамовиц И, Реллес-Бонар С, Баранси Б, Кфир А (2012) Эффективность саморегулируемого файла для удаления остаточной гуттаперчи после повторного лечения ротационными файлами. Int Endod J 45:386–392. doi:10.1111/j. 1365-2591.2011.01988.x

- Сомма Ф, Каммарота Г, Плотино Г, Гранде Н, Памейер С (2008) Эффективность ручной и механической инструментовки для повторного лечения трех различных материалов для пломбировки корневых каналов. J Endod 34:466–469. doi:10.1016/j.joen.2008.02.008

- Зменер О, Памейер ЧХ, Банегас Г (2006) Эффективность повторного лечения ручной и автоматизированной инструментовкой в овальных корневых каналах: экс-виво исследование. Int Endod J 39:521–526. doi:10.1111/j.1365-2591. 2006.01100.x

- Соломонов М, Паке Ф, Кая С, Адигюзель О, Кфир А, Йигит-Озер С (2012) Саморегулируемые файлы в повторном лечении: исследование с высоким разрешением микро-компьютерной томографии. J Endod 38:1283–1287. doi:10.1016/j. joen.2012.06.019

- Ташдемир Т, Эр К, Йылдырым Т, Челик Д (2008) Эффективность трех ротационных инструментов NiTi в удалении гуттаперчи из корневых каналов. Int Endod J 41:191–196. doi:10.1111/j.1365-2591.2007.01335.x

- Воет КС, Ву МК, Веселинк ПР, Шемеш Х (2012) Удаление гуттаперчи из корневых каналов с использованием саморегулируемого файла. J Endod 38:1004–1006. doi:10.1016/j.joen.2012.03.003

- Рехенберг ДК, Паке Ф (2013) Влияние поперечного сечения формы корневого канала на объем заполненного канала и оставшийся пломбировочный материал после повторного лечения. Int Endod J 46:547–555. doi:10.1111/iej.12027

- Паке Ф, Питерс ОА (2011) Оценка микро-компьютерной томографии подготовки длинных овальных корневых каналов в нижних молярах с помощью саморегулируемого файла. J Endod 37:517–521. doi:10.1016/j.joen.2010.12.011

- Версиани МА, Пекора ЖД, Соуса-Нето МД (2011) Подготовка плоско-овальных корневых каналов с помощью инструмента саморегулируемого файла: исследование с микро-компьютерной томографией. J Endod 37:1002–1007. doi:10.1016/j.joen.2011.03.017

- Ву МК, Веселинк ПР (2001) Первичное наблюдение за подготовкой и обтурацией овальных каналов. Int Endod J 34:137–141. doi:10. 1046/j.1365-2591.2001.00361.x

- Рибейро МВМ, Силва-Соуса ЙТ, Версиани МА, Ламира А, Штейер Л, Пекора ЖД, Соуса-Нето МД (2013) Сравнение эффективности очистки саморегулируемого файла (SAF) и ротационных систем в апикальной трети овальных каналов. J Endod 39:398–410. doi:10.1016/j.joen. 2012.11.016

- Робинсон JP, Ламли PJ, Кларидж Е, Купер PR, Гровер ЛМ, Уильямс РЛ, Уолмсли АД (2012) Аналитическая методология микро КТ для количественной оценки неорганических остатков дентинного мусора после внутренней подготовки зуба. J Dent 40:999–1005. doi:10.1016/j.jdent.2012.08. 007

- Метцгер З, Зари Р, Коэн Р, Теперович Е, Паке Ф (2010) Качество подготовки корневого канала и обтурации корневого канала в каналах, обработанных ротационными и саморегулируемыми файлами: трехмерное исследование с микро-компьютерной томографией. J Endod 36:1569–1573. doi:10.1016/j.joen.2010.06.003

- Версиани МА, Пекора ЖД, де Соуса-Нето МД (2012) Морфология корней и корневых каналов четырехкорневых верхних моляров: исследование с микро-компьютерной томографией. J Endod 38:977–982. doi:10.1016/j. joen.2012.03.026

- Де-Деус Г, Ди Джорджи К, Фидель С, Фидель РАС, Пасиорник С (2009) Прочность сцепления Resilon/Epiphany и Resilon/Epiphany self-Etch к корневому дентину. J Endod 35:1048–1050. doi:10.1016/j.joen. 2009.04.024

- Карнейро СМ, Соуса-Нето МД, Рачед ФА мл, Миранда СЕ, Силва СР, Силва-Соуса ЙТ (2013) Прочность на сдвиг корневых пломб с термомеханической компакцией и без нее. Int Endod J 45:821–828. doi:10.1111/j.1365-2591.2012.02039.x

- Резенде ЛМ, Рачед-Юниор ФЯ, Версиани МА, Соуса-Габриэль АЕ, Миранда ЦЕС, Силва-Соуса ЙТЦ, Соуса Нето МД (2009) Сравнительное исследование физико-химических свойств герметиков корневых каналов AH Plus, Epiphany и Epiphany SE. Int Endod J 42:785–793. doi:10. 1111/j.1365-2591.2009.01584.x

- Соуса-Нето МД, Силва Коэльо ФИ, Марчесан МА, Альфредо Е, Силва-Соуса ЙТ (2005) Экс-виво исследование адгезии эпоксидного герметика к человеческому дентину, подвергнутому облучению лазерами Er : YAG и Nd : YAG. Int Endod J 38:866–870. doi:10.1111/j.1365-2591. 2005.01027.x

- Тай ФР, Лаушайн РД, Ламбрехтс П, Уэллер РН, Пашли ДХ (2005) Геометрические факторы, влияющие на связывание дентинного материала в корневых каналах: теоретический подход к моделированию. J Endod 31:584–589. doi:10.1097/01.don. 0000168891.23486.de

/social-network-service/media/default/6758/89a8282e.png)