Микрокомпьютерная томографическая анализ мезиального корня первых нижних моляров с бифидным апексом

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления).

Аннотация

Цели: Целью настоящего исследования было оценить влияние бифидных и небифидных конфигураций мезиального корня нижних первых моляров на анатомию каналов с использованием микро-компьютерной томографии (микро-КТ).

Дизайн: Тридцать мезиальных корней с бифидным апексом были сопоставлены с 30 небифидными корнями с помощью микро-КТ. Бифидные и небифидные мезиальные корни были сравнены по морфологическим аспектам на апикальной трети, толщине дентин и наличию истмуса и среднего мезиального канала (MMC). Данные были проанализированы с использованием критерия хи-квадрат и t-теста Стьюдента с уровнем значимости 5 %.

Результаты: Главные отверстия мезибуккальных (MB) и мезиллингуальных (ML) каналов располагались на расстоянии 2.5 мм от анатомического апекса, а происхождение и выход вспомогательных каналов наблюдались в основном на расстоянии от 1.0 до 2.0 мм от апекса в группах. Несмотря на то, что статистической разницы между бифидными и небифидными корнями по количеству отверстий каналов не наблюдалось (p > 0.05), частота вспомогательных каналов была значительно выше в бифидных корнях (p < 0.05). Что касается толщины дентин, была обнаружена статистически значимая разница между бифидными и небифидными корнями на уровне разветвления (p < 0.05). Только 3 мезиальных корня с бифидным апексом (10 %) имели истмусы, в основном на корональной трети, в то время как высокая частота MMC наблюдалась в этой группе (n = 10, 33.3 %).

Выводы: Наличие бифидного апекса в мезиальном корне нижних первых моляров может быть предиктивным фактором для сложной анатомии канала в апикальной трети с увеличением количества дополнительных каналов.

Введение

Нижние первые моляры являются наиболее часто подвергаемыми эндодонтическому лечению зубами (Уэйман, Паттен и Дейзи, 1994). Этот зуб обычно имеет два корня: один мезиальный и один дистальный, широко разделенные на апексе. Мезиальный корень часто имеет сложную конфигурацию канала, с исмусными коммуникациями, разветвлениями, углублениями и дополнительными каналами (Виллас-Боас и др., 2011). Эта сложность была признана компрометирующей химико-механические протоколы для дезинфекции корневых каналов из-за неспособности инструментов и антибактериальных растворов достигать недоступных участков системы корневых каналов (Алвеш и др., 2016). Следовательно, в инфицированных каналах микробная нагрузка в дополнительных анатомиях должна быть должным образом снижена в процессе подготовки, так как наличие устойчивых бактерий может поставить под угрозу результат лечения (Коста и др., 2019).

В 1981 году Тёрнер предложил, что количество корней первых верхних премоляров может быть определено на основе бифуркации корня и использовал термин «бифидный» для описания начального двухкорневого вида, наблюдаемого в этой группе зубов (Тёрнер, 1981). По его словам, эта новая номенклатура имела значительное биологическое значение, учитывая, что больше анатомических вариаций можно наблюдать в области между кончиком и следующей третью зуба, чем за пределами первой трети зуба от кончика. Позже, в антропологическом исследовании Homo sapiens из Северо-Западной Африки, Купчик и Хублин (2010) описали наличие бифидных мезиальных корней в нижних молярах. Авторы объяснили, что различия во внешней морфологии корней этой группы зубов были связаны с различными режимами окклюзионной нагрузки и что вариации в их внутренней структуре корня еще не были точно количественно оценены (Купчик и Хублин, 2010). Совсем недавно исследование с использованием микро-компьютерной томографии (микро-КТ) показало, что апикальная форма мезобуккального корня первых верхних моляров значительно влияет на сложность системы корневых каналов (Ординола-Запата, Мартинс, Ниемчик и Браманте, 2019). Несмотря на то, что анатомия мезиального корня первых нижних моляров была глубоко исследована в литературе (Келеш и Кескин, 2017a, 2018, Виллас-Боас и др., 2011), на сегодняшний день ни одно исследование не коррелировало различные морфологические аспекты этого корня с его внутренней анатомией. Таким образом, цель данного исследования заключалась в оценке влияния бифидных и небифидных апикальных конфигураций мезиального корня первых нижних моляров на анатомию канала с использованием системы микро-КТ.

Материалы и методы

Выбор образцов и визуализация

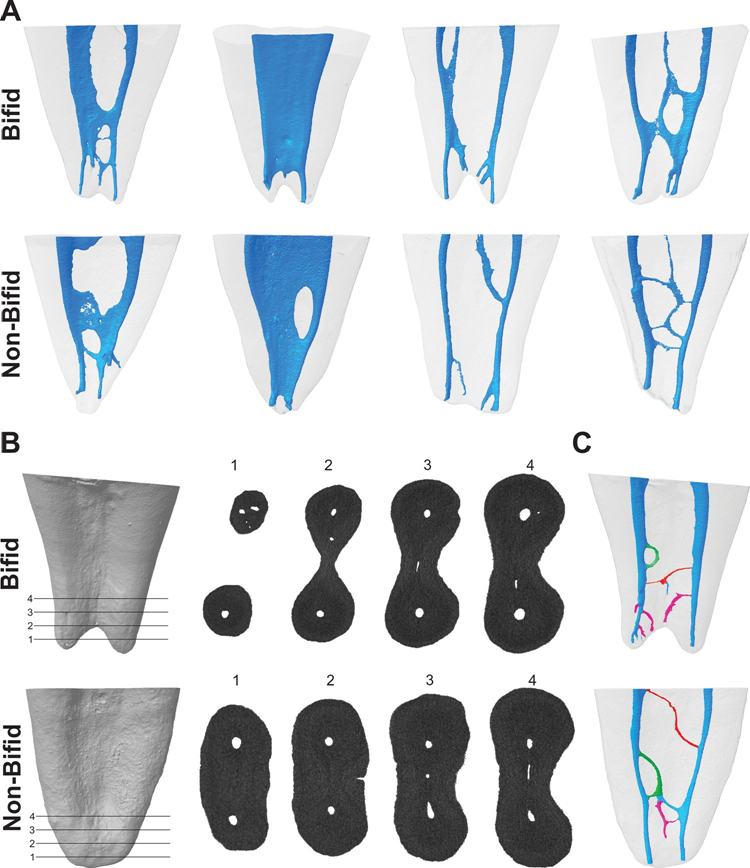

После одобрения местного этического комитета (протокол 2013/145) было собрано 250 двухкорневых нижних первых моляров без реставрации, кариеса, переломов или незрелых корней из турецкой популяции и визуализированы (размер пикселя 10 мкм) с использованием микрокомпьютерного томографа (SkyScan 1172; Bruker-microCT, Контрих, Бельгия) при 100 μA, 100 кВ, 180° вращения с шагом 0.4°, средним значением кадров 3 и временем экспозиции 1400 миллисекунд. Данные были реконструированы (программное обеспечение NRecon v. 1.7.4.2; Bruker-microCT) с коррекциями артефактов кольца (5), затвердевания луча (45 %) и сглаживания (2) с использованием коэффициента аттенюации в диапазоне от 0 до 0.06. Трехмерные модели системы корневых каналов мезальных корней были визуализированы с помощью программного обеспечения CTAn v.1.18.8 (Bruker-microCT) и качественно оценены с использованием программного обеспечения CTVol v. 2.3.2.0 (Bruker-microCT). В соответствии с длиной корня и типом конфигурации канала было выбрано тридцать образцов с двураздельными мезальными корнями и сопоставлены по парам с 30 нераздельными (одинарными с тупой или конусообразной формой) мезальными корнями (Рис. 1A). Размер выборки для этого исследования был оценен на основе расчета эффекта результатов предыдущего исследования (0.66) (Keleş & Keskin, 2017b). Следуя семейству t-тестов и разнице между двумя независимыми средними с ошибкой типа альфа 0.05 и мощностью бета 0.80 (G*Power 3.1 для Macintosh; Heinrich Heine, Universität Dusseldorf, Дюссельдорф, Германия), 29 образцов были указаны как минимальный идеальный размер на группу. Затем двураздельные и нераздельные мезальные корни были сравнены по:

Главное апикальное отверстие

Апикальное отверстие мезобуккальных (MB) и мезиллинговых (ML) каналов оценивалось по их положению и вертикальному расстоянию от анатомического апекса с использованием программного обеспечения DataViewer v.1.5.6 (Bruker-microCT). Вертикальное расстояние определялось путем измерения расстояния от горизонтальной плоскости, перпендикулярной длинной оси корня, пересекающей анатомический апекс, до второй горизонтальной плоскости, пересекающей центр отверстия, параллельно длинной оси корня.

Отверстия, похожие на отверстия

Количество отверстий, похожих на отверстия, в резецированном корне было исследовано в соответствии с Ordinola-Zapata et al. (2019). Отверстия оценивались с интервалом 1,0 мм для бифидных и небифидных корней от уровня главного отверстия до 4 мм в корональном направлении с использованием программного обеспечения Data-Viewer v.1.5.6 (Bruker-microCT) (Рис. 1B).

Апикальные отверстия и дополнительные каналы

Количество апикальных отверстий (основных и дополнительных) было рассчитано для каждого образца с использованием программного обеспечения CTVol v. 2.3.2.0 (Bruker-microCT). Количество и тип (проходные, петлевые и анастомозы), а также происхождение и точки выхода дополнительных каналов оценивались в соответствии с Ordinola-Zapata et al. (2019) с использованием программного обеспечения CTVol v. 2.3.2.0 (Bruker-microCT) и DataViewer v.1.5.6 (Bruker-microCT). Проходной дополнительный канал определялся как любой ответвление, которое покидает основной канал и соединяется с внешней поверхностью корня, петлевой дополнительный канал выходил и вновь соединялся с тем же каналом (рецидивирующий), в то время как анастомозы соединяли два разных канала (межканальное ответвление) (Рис. 1C). Позиция происхождения дополнительных каналов определялась путем измерения вертикального расстояния, параллельного длинной оси мезиального корня, от горизонтальной плоскости, перпендикулярной длинной оси корня, пересекающей анатомический апекс, до второй горизонтальной плоскости, пересекающей корональную основу дополнительного канала. Точка выхода дополнительных каналов (т.е. дополнительное отверстие) определялась путем измерения вертикального расстояния, параллельного длинной оси мезиального корня, от горизонтальной плоскости, перпендикулярной длинной оси корня, пересекающей анатомический апекс, до второй горизонтальной плоскости, пересекающей центр отверстия. В дополнительных каналах, классифицированных как петли и анастомозы, позиция слияния считалась конечной точкой каналов (Ordinola-Zapata et al., 2019).

Толщина дентин

Трехмерная карта толщины дентин была получена с помощью программного обеспечения CTAn v.1.18.8 (Bruker-microCT) (De-Deus et al., 2019), и цветные поперечные сечения использовались для идентификации (CTVox v.3.3.0; Bruker-microCT) и измерения (CTAn v.1.18.8, Bruker-microCT) наименьшей толщины дентин в обоих аспектах корня, относящейся к каждому корневому каналу с интервалом 1,0 мм от уровня разветвления (уровень 0) до 7 мм (уровни 1–7) до верхушки.

Истмус и средние мезиальные каналы

Истмус, определяемый как полное или частичное узкое сообщение между MB и ML каналами (AAE, 2020), классифицировался как присутствующий или отсутствующий, в то время как наличие и тип среднего мезиального канала были категоризированы в соответствии с предыдущим исследованием (Pomeranz, Eidelman, & Goldberg, 1981).

Статистический анализ

Морфологические сравнения между бифидными и парными небифидными мезиальными корнями проводились с использованием критерия хи-квадрат (положение апикального отверстия, количество вспомогательных отверстий и тип вспомогательных каналов) и t-теста Стьюдента (длина корня и толщина дентин). Коррекция Бонферрони использовалась, когда проводились множественные парные тесты и была обнаружена статистическая разница между группами (программное обеспечение SPSS v.21.0; SPSS Inc., Чикаго, IL, США).

Результаты

В целом, частота мезиальных корней с бифидным апексом в этом исследовании составила 13,6 % (30 из 250 нижних первых моляров). Степень однородности между бифидными и небифидными группами была подтверждена сравнением конфигурации корневых каналов и длины корней образцов (p > 0.05).

Главное апикальное отверстие

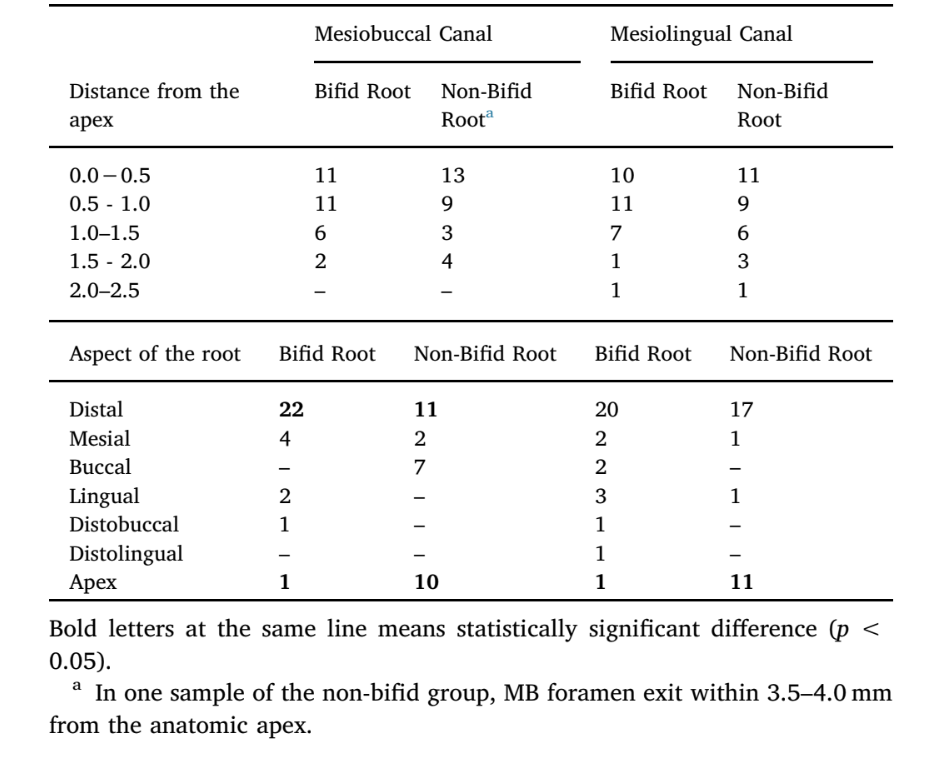

Таблица 1 показывает положение главного отверстия МБ и МЛ каналов бифидных и небифидных мезиальных корней нижних первых моляров. В целом, статистической разницы в отношении расстояния главного отверстия до апекса не наблюдалось между бифидными и небифидными корнями как для МБ, так и для МЛ каналов (p > 0.05). В МБ и МЛ каналах небифидных корней значительное количество отверстий выходит на апекс (p < 0.05), в то время как в МБ канале бифидных корней большинство главных отверстий отклонялось дистально (p < 0.05).

Фораменоподобные отверстия

В таблице 2 показано количество каналов, наблюдаемых в апикальной трети бифидных и небифидных медиальных корней, а на рис. 1B иллюстрируются отверстия на 4 различных уровнях 2 представительных образцов. В целом, статистически значимой разницы в апикальной трети бифидных и небифидных корней по количеству отверстий на различных уровнях не наблюдалось (p > 0.05). Статистически значимая разница была обнаружена только на расстоянии 2 мм от анатомического апекса (p < 0.05). Анализ поперечного сечения апикальной трети показал, что у большинства образцов было 2–4 отверстия в апикальной трети, но также было зафиксировано наличие более 4 отверстий в некоторых образцах (таблица 2).

Апикальные отверстия и дополнительные каналы

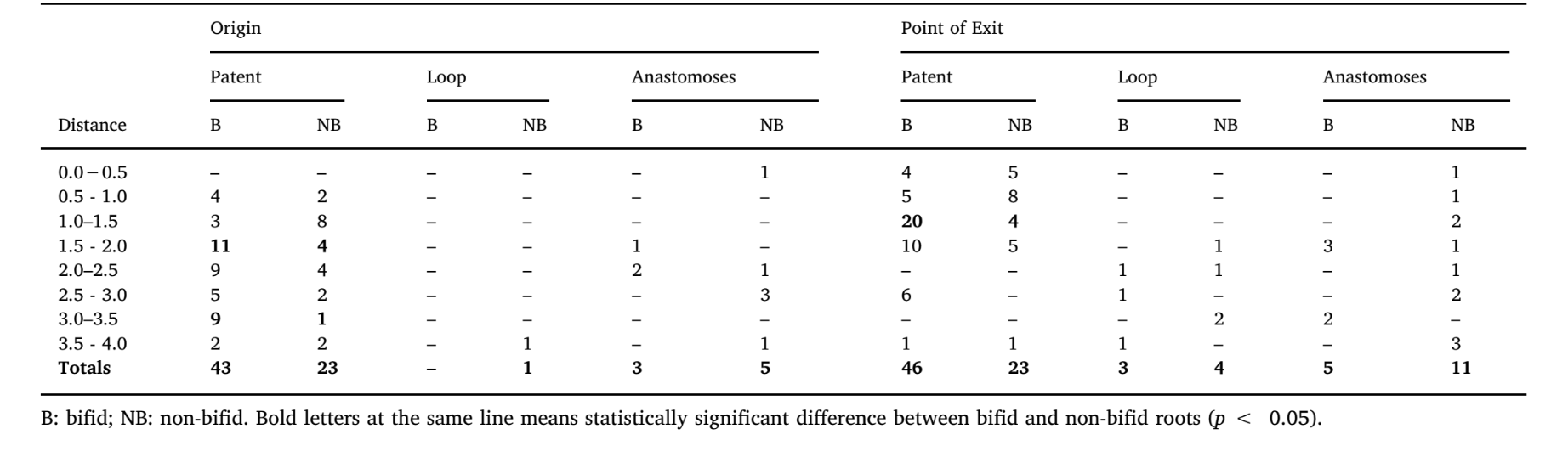

В таблице 3 показано распределение типов дополнительных каналов в апикальной трети бифидных и небифидных медиальных корней в зависимости от положения их происхождения и точек выхода, в то время как на рис. 1C иллюстрируются патентные, петлевые и анастомозные дополнительные каналы. Частота дополнительных каналов на каждом уровне в апикальных 4 мм медиальных корней была значительно выше в бифидных корнях (p < 0.05); однако, в всех образцах было больше патентных каналов по сравнению с петлевыми и анастомозными дополнительными типами (p < 0.05). В целом, происхождение и выход патентных каналов наблюдались в основном между 1.0 и 2.0 мм от апекса (p < 0.05). Бифидные и небифидные корни показали в общей сложности 119 и 101 апикальное отверстие соответственно (рис. 2A). Множественные отверстия (> 4) были обнаружены у 41.7 % корней (n = 25) (рис. 2B и C).

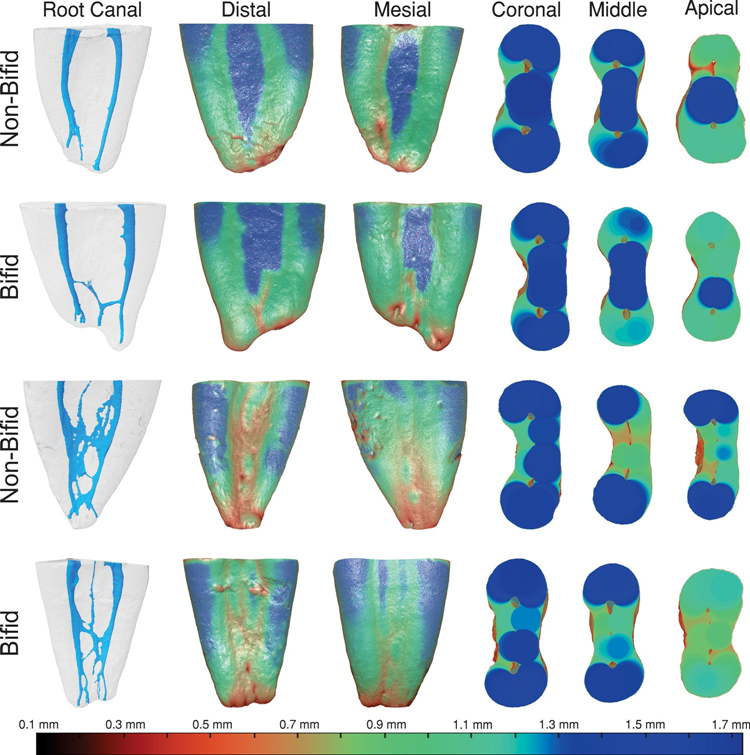

Толщина дентина

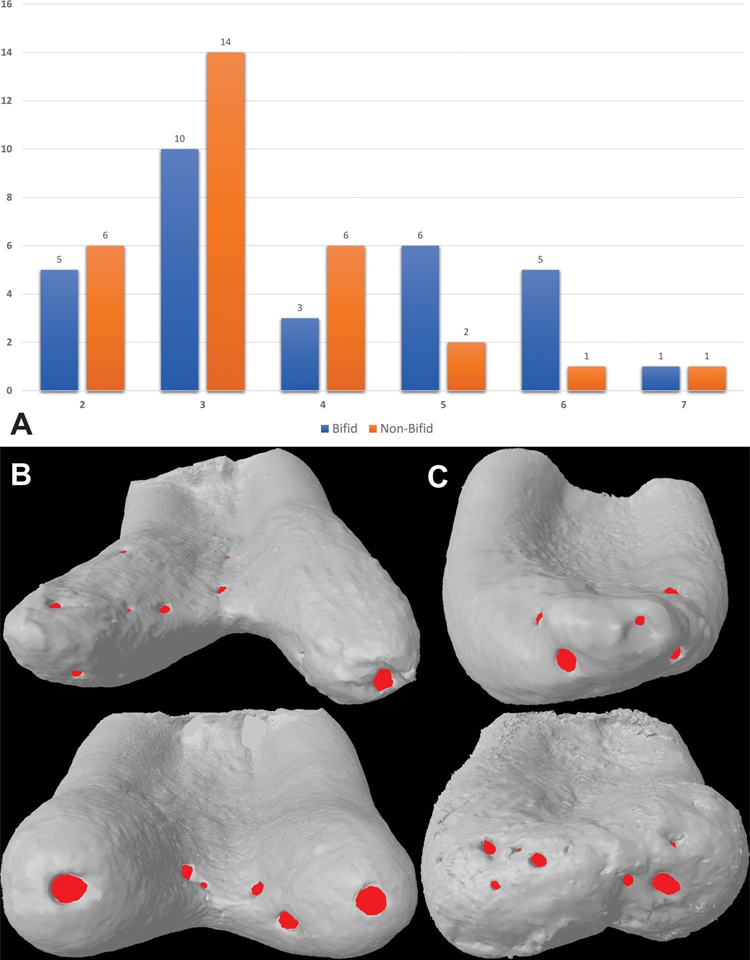

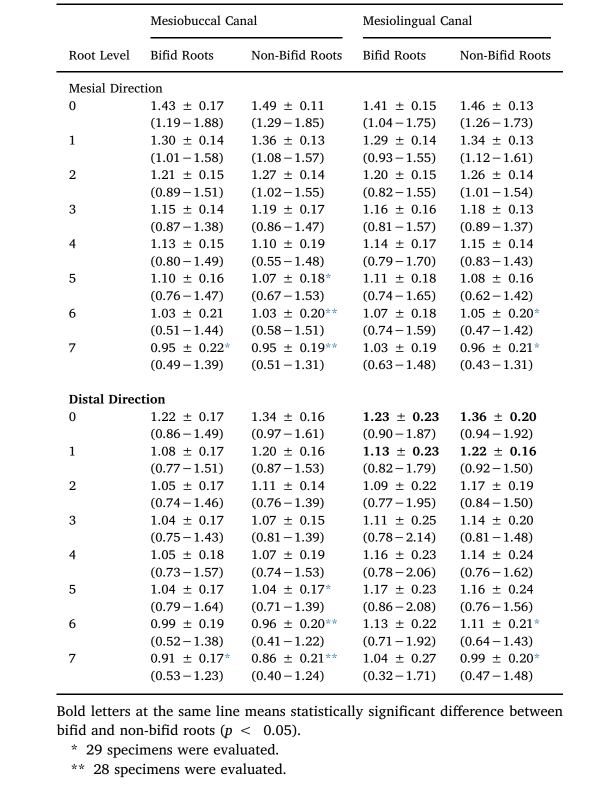

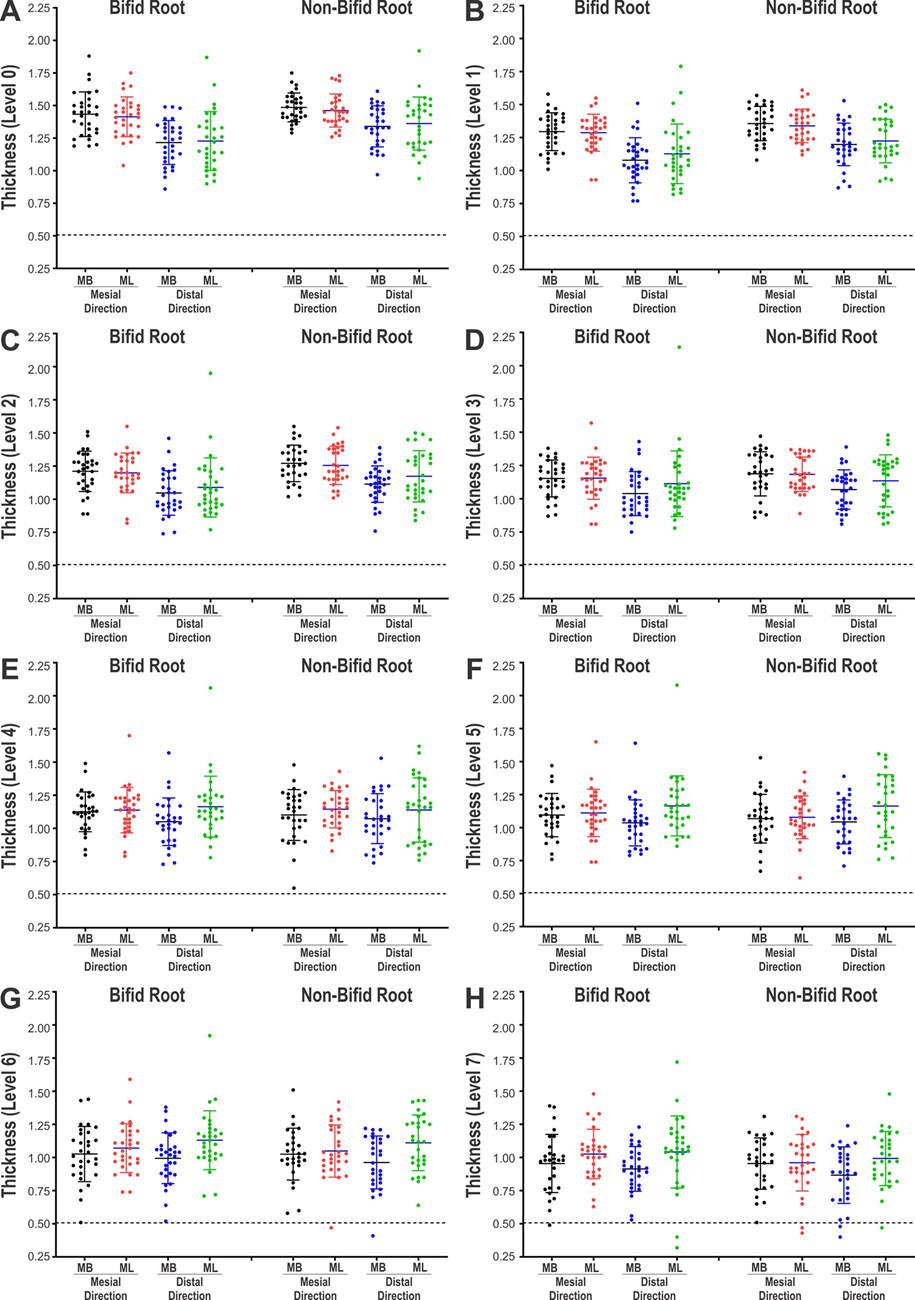

Таблица 4 и Рис. 3 показывают значения толщины дентина в каналах MB и ML бифидных и небифидных мезиальных корней, в мезиальном или дистальном направлениях, с интервалом 1,0 мм от уровня разветвления до 7 мм в апикальном направлении. Рис. 4 демонстрирует представительные парные цветовые модели бифидных и небифидных мезиальных корней, показывающие различные конфигурации каналов. В мезиальном направлении толщина дентина варьировала от 0,49 до 1,88 мм (бифидные корни) и от 0,43 до 1,85 мм (небифидные корни), в дистальном направлении она варьировала от 0,32 до 2,14 мм (бифидные корни) и от 0,40 до 1,92 мм (небифидные корни). Значительная разница между бифидными и небифидными корнями была наблюдаема только на уровнях 0 (разветвление) и 1 в дистальном направлении канала ML (p < 0,05) (Таблица 4). Несмотря на то, что средние минимальные значения наблюдались в дистальном направлении корней (Таблица 4), толщина дентина менее 0,5 мм была обнаружена только на уровнях 6 и 7 обоих каналов и направлений (Рис. 3). На Рис. 4 можно наблюдать, что толщина дентина уменьшается с увеличением сложности системы корневых каналов.

каналов бифидных и небифидных мезиальных корней от (A) уровня разветвления (уровень 0) до 7 мм (уровни 1-7) в апикальном направлении (B-H).

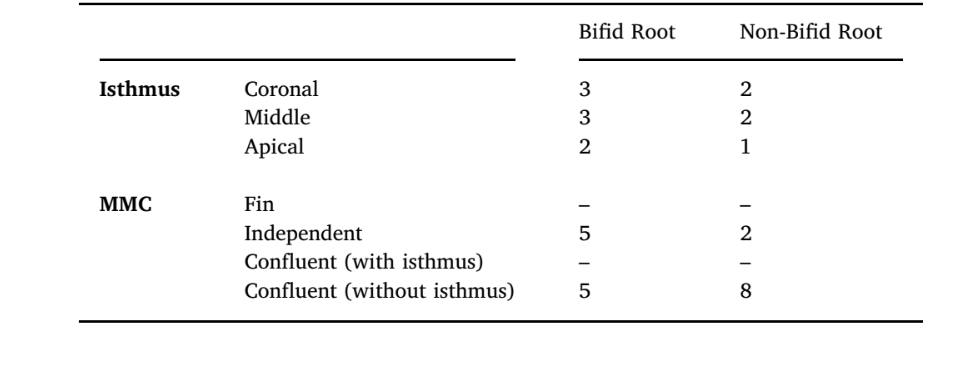

Истмус и средний мезиальный канал

Только 3 мезиальных корня с бифидным апексом (10 %) имели истмус, в основном в корональной трети, в то время как высокая частота ММК была наблюдаема (n = 10, 33.3 %). Независимый тип ММК наблюдался в основном в бифидных корнях (n = 5; 16.6 %) и конглуэнтной анатомии без истмуса в небидных корнях (n = 8; 26.6 %) (Таблица 5). Из-за методологии парного сопоставления, использованной в этом исследовании, одинаковое количество образцов с ММК и истмусом было включено в небидную группу. Поэтому статистическое сравнение не проводилось.

Обсуждение

В данном исследовании были сравнены бифидные и небифидные медиальные корни нижних первых моляров по морфологии корня и анатомии канала с использованием неинвазивной микрокомпьютерной томографии (микро-КТ). Было показано, что частота бифидного апекса в этом корне относительно высока (13,6 %), и эта морфологическая особенность может служить предсказательным фактором для сложной анатомии канала в апикальной трети. Вспомогательные каналы, соединяющие систему корневого канала с внешней поверхностью корня (патентный тип), наблюдались в основном на расстоянии от 1,0 до 2,0 мм от апекса, и их частота была значительно выше в бифидных (n = 53), чем в небифидных (n = 30) корнях (Таблица 3). С другой стороны, типы каналов с петлями и анастомозами не были распространены в апикальной области (Таблица 3), что подтверждает результаты, полученные в предыдущих исследованиях с использованием микро-КТ (Briseño-Marroquín, Paqué, Maier, Willershausen, & Wolf, 2015; Ordinola-Zapata et al., 2019; Wolf, Paqué, Zeller, Willershausen, & Briseño-Marroquín, 2016). Экспериментальные исследования с использованием КТ с конусным лучом (CBCT) и микро-КТ на большом количестве зубов сообщили о среднем уровне встречаемости ММК, варьирующем от 0,26 % (Kim, Kim, Woo, & Kim, 2013) до 18,6 % (Versiani et al., 2016), в то время как в настоящем исследовании была отмечена значительная высокая частота этого дополнительного канала в бифидных корнях (n = 10, 33,3 %), половина из которых (16,6 %) была классифицирована как независимый тип. Наличие независимого ММК может быть проблемой, когда его отверстие не обнаруживается даже после процедуры углубления (Keleş & Keskin, 2017b). Если инфицированный канал будет пропущен, оставшиеся бактерии могут поддерживать или вызывать заболевание, что ставит под угрозу прогноз лечения (Costa et al., 2019). К сожалению, бифидный кончик медиального корня может быть трудно различим в клиниках с использованием традиционной рентгенографии из-за буколингвального наложения кончиков корней, хотя наличие радиолюцентной линии двойной периодонтальной мембраны может указывать на его присутствие. Более того, несмотря на то, что КТ с конусным лучом (CBCT) не может предоставить информацию о мелких структурах корневых каналов в апикальной трети (Ordinola-Zapata et al., 2017; Sousa et al., 2017), эта технология может легко обнаружить наличие бифидной морфологии корня и, следовательно, клиницисты смогут предположить существование анатомических сложностей, требующих надлежащего подхода, направленного на улучшение процедур дезинфекции.

В целом, статистических различий между бифидными и небифидными корнями по поводу положения форамин MB и ML каналов (Таблица 1), количества форамин (Рис. 2) и количества устьев каналов в апикальной трети (Таблица 2) не было обнаружено. Эти сходства могут быть объяснены строгими критериями, использованными для отбора образцов с использованием данных микрокомпьютерной томографии, что позволило сформировать сбалансированные пары, сопоставленные по длине корня и конфигурации канала. В соответствии с предыдущими отчетами (Dummer, McGinn, & Rees, 1984; Vertucci, 2005), основной форамин каналов MB и ML находился на расстоянии 2,5 мм от анатомического апекса. Однако из-за большого количества устьев и форамин в апикальной трети, если операция становится необходимой, естественная анатомия изменяется, и необходимо учитывать дополнительные анатомические особенности, такие как истмус, поперечные анастомозы, боковые соединения или множественные устья (Versiani et al., 2016). В литературе рекомендуется срезать апекс корня на 3 мм во время хирургических процедур, чтобы удалить подавляющее большинство неподготовленных и незаполненных дополнительных каналов (Degerness & Bowles, 2008; Stropko, Doyon, & Gutmann, 2005), что снижает вероятность неудачи (Vertucci, 2005). Несмотря на то, что большинство устьев, наблюдаемых в этом исследовании, находились на расстоянии 3 мм от апекса, как было сообщено ранее (Gu, Wei, Ling, & Huang, 2009; Wolf et al., 2016), множественные устья каналов также были обнаружены на расстоянии 4 мм от апекса (Таблица 2). Таким образом, в случае апикальной хирургии настоятельно рекомендуется использовать операционную микроскопию, чтобы воспользоваться увеличением и освещением, вместе с тонкими ультразвуковыми наконечниками для подготовки корневого конца с целью включения и герметизации всех устьев каналов (Leoni, Versiani, Pécora, & Sousa-Neto, 2014). Результаты будут плохими, если эта измененная анатомия не будет распознана и должным образом обработана. Наконец, стоит отметить, что только 3 бифидных мезиальных корня (10 %) имели истмус в апикальной трети. Это значительно низкий процент, учитывая, что в литературе сообщается о наличии этой анатомии в 55 % мезиальных корней первых моляров нижней челюсти (De Pablo, Estevez, Péix Sánchez, Heilborn, & Cohenca, 2010), с наибольшей частотой на расстоянии 3–5 мм от апекса (Teixeira et al., 2003).

Оценка толщины дентину важна, поскольку чрезмерное удаление дентину во время механической подготовки может предрасполагать зубы к переломам корня (Кишен, 2006). В общем, в этом исследовании не было обнаружено значительной разницы между бифидными и небифидными корнями относительно толщины дентину (Таблица 4, Рис. 3 и 4). Как упоминалось, это морфологическое сходство может быть объяснено распределением образцов по парным группам. В мезиальном направлении толщина дентину в каналах MB и ML варьировала от 0.49 до 1.88 мм и от 0.43 до 1.75 мм соответственно, в то время как в дистальном направлении — от 0.40 до 1.61 мм и от 0.32 до 2.14 мм соответственно. Недавнее анатомическое исследование мезиальных корней нижних моляров описало значения толщины дентину в диапазоне от 0.67 до 1.93 мм (канал MB) и от 0.77 до 1.89 мм (канал ML) (Де-Деус и др., 2019). Интересно, что наименьшие значения были как минимум в два раза меньше, чем указанные в настоящем исследовании. Кроме того, в 40 % (n = 9360) всех оцененных сечений (n = 23,400) наименьшая толщина дентину, относящаяся к каналам MB и ML, была смещена к мезиальной части корня, вместо дистального направления (область разветвления). Эти результаты не соответствовали настоящему исследованию, вероятно, потому что сечения для измерения были перпендикулярны оси зуба, а не оси мезиального корня, и более того, мезиальный корень имеет врожденную кривизну в сторону дистала; следовательно, линия среза на мезиальной стороне фактически расположена более апикально, чем линия среза на дистальной стороне мезиального корня. Поскольку мезиальный корень имеет сужающуюся форму, а апикальный уровень соответствует меньшей толщине, толщина на стороне разветвления будет переоценена.

Выводы

Настоящее исследование выявило значительные различия в апикальной анатомии бифидных и небифидных медиальных корней нижних первых моляров. Результаты предполагают, что наличие бифидного медиального корня в нижних первых молярах может служить предсказательным фактором для сложной анатомии канала с высокой частотой вспомогательной анатомии в апикальной трети и увеличением процентной частоты независимых средних медиальных каналов.

Авторы: Али Келеш, Джангюль Кескин, Раван Алькавасми, Марко Аурелио Версини

Ссылки:

- AAE (2020). Глоссарий эндодонтических терминов (10-е изд.). Чикаго: Американская ассоциация эндодонтистов. https://www.aae.org/specialty/clinical-resources/glossary-endodontic-terms/.

- Alves, F. R., Andrade-Junior, C. V., Marceliano-Alves, M. F., Pérez, A. R., Rôças, I. N., Versiani, M. A., и др. (2016). Дополнительные шаги для дезинфекции системы корневых каналов нижних моляров: корреляционный бактериологический, микро-компьютерный томографический и криопульверизационный подход. Журнал эндодонтии, 42, 1667–1672. https://doi. org/10.1016/j.joen.2016.08.003.

- Briseño-Marroquín, B., Paqué, F., Maier, K., Willershausen, B., & Wolf, T. G. (2015). Морфология корневых каналов и конфигурация 179 верхних первых моляров с помощью микро-компьютерной томографии: экс-виво исследование. Журнал эндодонтии, 41, 2008–2013. https://doi.org/10.1016/j.joen.2015.09.007.

- Costa, F., Pacheco-Yanes, J., Siqueira, J. F., Jr., Oliveira, A., Gazzaneo, I., Amorim, C. A., и др. (2019). Ассоциация между пропущенными каналами и апикальным периодонтитом.Международный эндодонтический журнал, 52, 400–406. https://doi.org/10.1111/iej.13022.

- De Pablo, Ó. V., Estevez, R., Péix Sánchez, M., Heilborn, C., & Cohenca, N. (2010). Анатомия корня и конфигурация канала постоянного нижнего первого моляра: систематический обзор. Журнал эндодонтии, 36, 1919–1931. https://doi.org/10.1016/j.joen.2010.08.055.

- De-Deus, G., Rodrigues, E. A., Belladonna, F. G., Simões-Carvalho, M., Cavalcante, D. M., Oliveira, D. S., и др. (2019). Переосмысленная анатомическая зона опасности: исследование микро-CT о толщине дентин в нижних молярах. Международный эндодонтический журнал, 52, 1501–1507. https://doi.org/10.1111/iej.13141.

- Degerness, R., & Bowles, W. (2008). Анатомическое определение уровня резекции мезобуккального корня в верхних молярах. Журнал эндодонтии, 34, 1182–1186. https:// doi.org/10.1016/j.joen.2008.07.007.

- Dummer, P. M. H., McGinn, J. H., & Rees, D. G. (1984). Положение и топография апикальной сужающейся части канала и апикального отверстия. Международный эндодонтический журнал, 17, 192–198. https://doi.org/10.1111/j.1365-2591.1984.tb00404.x.

- Gu, L., Wei, X., Ling, J., & Huang, X. (2009). Исследование микро-компьютерной томографии изомеров каналов в медиальном корне нижних первых моляров в китайской популяции.

- Журнал эндодонтии, 35, 353–356. https://doi.org/10.1016/j.joen.2008.11.029.

- Keleş, A., & Keskin, C. (2018). Исследование микро-компьютерной томографии изомеров корневых каналов, имеющих основание в апикальной трети медиальных корней нижних первых моляров. Международный эндодонтический журнал, 51, 240–246. https://doi.org/10.1111/iej.12842.

- Keleş, A., & Keskin, C. (2017a). Апикальная морфология корневых каналов медиальных корней нижних моляров с конфигурацией типа Вертуцци II с помощью микро-компьютерной томографии. Журнал эндодонтии, 43, 481–485. https://doi.org/10.1016/j.joen.2016.10.045.

- Keleş, A., & Keskin, C. (2017b). Обнаруживаемость отверстий средних медиальных корневых каналов с помощью техники выемки в нижних молярах: исследование микро-компьютерной томографии. Журнал эндодонтии, 43, 1329–1331. https://doi.org/10.1016/j.joen.2017.03.021.

- Kim, S. Y., Kim, B. S., Woo, J., & Kim, Y. (2013). Морфология нижних первых моляров, проанализированная с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии в корейской популяции: Вариации в количестве корней и каналов. Журнал эндодонтии, 39, 1516–1521. https://doi. org/10.1016/j.joen.2013.08.015.

- Kishen, A. (2006). Механизмы и факторы риска предрасположенности к переломам в эндодонтически обработанных зубах. Эндодонтические темы, 13, 57–83. https://doi.org/10.1111/j.1601-1546.2006.00201.x.

- Kupczik, K., & Hublin, J. J. (2010). Морфология корней нижних моляров у неандертальцев и позднего плейстоцена и современных Homo sapiens. Журнал человеческой эволюции, 59, 525–541. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2010.05.009.

- Leoni, G. B., Versiani, M. A., Pécora, J. D., & Sousa-Neto, M. D. (2014). Микро-компьютерная томографическая анализ морфологии корневых каналов нижних резцов. Журнал эндодонтии, 40, 710–716. https://doi.org/10.1016/j.joen.2013.09.003.

- Ordinola-Zapata, R., Bramante, C. M., Versiani, M. A., Moldauer, B. I., Topham, G., Gutmann, J. L., и др. (2017). Сравнительная точность методов Clearing Technique, CBCT и Micro-CT в изучении конфигурации корневых каналов медиального корня нижних первых моляров. Международный эндодонтический журнал, 50, 90–96. https://doi.org/10.1111/iej.12593.

- Ordinola-Zapata, R., Martins, J. N. R., Niemczyk, S., & Bramante, C. M. (2019). Апикальная анатомия корневого канала в мезобуккальном корне верхних первых моляров: Влияние формы корня и распространенность апикальных отверстий – исследование микро-CT. Международный эндодонтический журнал, 52, 1218–1227. https://doi.org/10.1111/iej.13109.

- Pomeranz, H. H., Eidelman, D. L., & Goldberg, M. G. (1981). Лечение средних медиальных каналов нижних первых и вторых моляров. Журнал эндодонтии, 7, 565–568. https://doi.org/10.1016/S0099-2399(81)80216-6.

- Sousa, T. O., Haiter-Neto, F., Nascimento, E. H. L., Peroni, L. V., Freitas, D. Q., & Hassan, B. (2017). Диагностическая точность периапикальной рентгенографии и конусно-лучевой компьютерной томографии в определении конфигурации корневых каналов человеческих премоляров. Журнал эндодонтии, 43, 1176–1179. https://doi.org/10.1016/j.joen.2017.02.021.

- Stropko, J. J., Doyon, G. E., & Gutmann, J. L. (2005). Управление корневым концом: Резекция, подготовка полости и размещение материала. Эндодонтические темы, 11, 131–151. https://doi.org/10.1111/j.1601-1546.2005.00158.x.

- Teixeira, F. B., Sano, C. L., Gomes, B. P. F. A., Zaia, A. A., Ferraz, C. C. R., & Souza-Filho, F. J. (2003). Предварительное in vitro исследование частоты и положения изомеров корневого канала в верхних и нижних первых молярах. Международный эндодонтический журнал, 36, 276–280. https://doi.org/10.1046/j.1365-2591.2003.00638.x.

- Turner, C. G. (1981). Определение количества корней в верхних первых премолярах для современных человеческих популяций. Американский журнал физической антропологии, 54, 59–62. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330540108.

- Versiani, M. A., Ordinola-Zapata, R., Keleş, A., Alcin, H., Bramante, C. M., Pécora, J. D., и др. (2016). Средние медиальные каналы в нижних первых молярах: исследование микро-CT в разных популяциях. Архивы оральной биологии, 61, 130–137. https://doi.org/10.1016/j.archoralbio.2015.10.020.

- Vertucci, F. J. (2005). Морфология корневых каналов и ее связь с эндодонтическими процедурами. Эндодонтические темы, 10, 3–29. https://doi.org/10.1111/j.1601-1546.2005.00129.x.

- Villas-Bôas, M. H., Bernardineli, N., Cavenago, B. C., Marciano, M., Del Carpio-Perochena, A., de Moraes, I. G., и др. (2011). Исследование микро-компьютерной томографии внутренней анатомии медиальных корневых каналов нижних моляров. Журнал эндодонтии, 37, 1682–1686. https://doi.org/10.1016/j.joen.2011.08.001.

- Wayman, B. E., Patten, J. A., & Dazey, S. E. (1994). Относительная частота зубов, нуждающихся в эндодонтическом лечении, у 3350 последовательных эндодонтических пациентов. Журнал эндодонтии, 20, 399–401. https://doi.org/10.1016/S0099-2399(06)80299-2.

- Wolf, T. G., Paqué, F., Zeller, M., Willershausen, B., & Briseño-Marroquín, B. (2016). Морфология корневых каналов и конфигурация 118 нижних первых моляров с помощью микро-компьютерной томографии: экс-виво исследование. Журнал эндодонтии, 42, 610–614. https://doi.org/10.1016/j.joen.2016.01.004.

/social-network-service/media/default/6758/89a8282e.png)