Морфологический микрокомпьютерный томографический анализ нижних премоляров с тремя корневыми каналами

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация

Введение: Целью данного исследования было описание анатомии нижних премоляров с конфигурацией канала типа IX с использованием микро-компьютерной томографии.

Методы: Были отсканированы нижние премоляры с корневыми бороздками (n = 105), и было выбрано 16 зубов с конфигурацией типа IX. Проведены анализ количества и расположения каналов, расстояний между анатомическими ориентирами, наличие апикального дельта, слияние корневых каналов и каналы разветвления, а также 2-мерный (площадь, периметр, округлость, большие и малые диаметры) и 3-мерный (объем, площадь поверхности и индекс структурной модели) анализ. Данные были статистически сопоставлены с использованием анализа дисперсии и тестов Краскала-Уоллиса (α = 0.05).

Результаты: В целом, образцы имели 1 корень с основным каналом, который делился на мезобуккальные, дистобуккальные и язычные каналы на уровне разветвления. Средняя длина зубов составила 22.9 ± 2.06 мм, а конфигурация полости зуба в основном имела треугольную форму. Средние расстояния от разветвления до апекса и цементно-эмалевого соединения составили 9.14 ± 2.07 и 5.59 ± 2.19 мм соответственно. Апикальное дельта, слияние корневых каналов и каналы разветвления были обнаружены в 4, 5 и 10 образцах соответственно. Статистических различий в 2-мерном и 3-мерном анализах между корневыми каналами не было найдено (P > .05).

Выводы: Конфигурация корневой канальной системы типа IX была обнаружена у 16 из 105 нижних премоляров с корневыми бороздками. Большинство образцов имели пульповую камеру треугольной формы. В рамках этой анатомической конфигурации также были обнаружены сложности корневых канальных систем, такие как наличие фуркационных каналов, слияние каналов, овальные каналы в апикальной трети, маленькие отверстия на уровне пульповой камеры и апикальный дельта. (J Endod 2013;■:1–6)

Знание анатомии корневых каналов и их вариаций является необходимым условием для успешного эндодонтического лечения. Наличие дополнительных каналов или отклонений основных корневых каналов необходимо распознавать, чтобы избежать неполной инструментальной обработки и поддержания этиологических факторов, связанных с апикальным периодонтитом.

Обычно зубы с одиночными корнями имеют один канал, как в случае с нижними клыками и верхними передними зубами. Однако у нижних резцов и премоляров могут быть 2 корневых канала в зубах с одиночным корнем. У нижних премоляров корневые бороздки в проксимальных участках корня обычно связаны с наличием дополнительных каналов. Конфигурация типа V по Вертучи, в которой один канал делится на два в шейной или средней трети, кажется одной из самых частых анатомических вариаций у нижних премоляров. Тем не менее, в литературе также можно найти сообщения о наличии C-образных или множественных каналов.

Анатомия корневого канала была оценена с использованием методов очистки, продольного и поперечного сечения, а также сканирующей электронной микроскопии. Однако эти методы являются инвазивными и, следовательно, не могут точно отразить полную морфологию изучаемого объекта. В последние годы микро-компьютерная томография (микро-КТ) приобретает все большее значение в изучении твердых тканей в эндодонтии, поскольку она предлагает воспроизводимую технику, которую можно применять как количественно, так и качественно для трехмерной (3D) оценки системы корневых каналов.

У нижних премоляров наличие главного канала, который делится на 3 корневых канала в средней или апикальной трети, так называемая конфигурация типа IX, является редко описанным состоянием. На сегодняшний день в литературе отсутствует подробное описание этого анатомического варианта. Таким образом, цель данного исследования заключалась в том, чтобы описать морфометрические аспекты внешней и внутренней анатомии нижних премоляров с конфигурацией типа IX с использованием микро-КТ.

Материалы и методы

После одобрения этического комитета (Протокол №131-2010) было выбрано 105 экстрагированных нижних премоляров с корневыми бороздками. Пол и возраст пациентов были неизвестны. Образцы были установлены на специальном креплении и отсканированы в системе микро-КТ (SkyScan 1174v2; Bruker-microCT, Контрих, Бельгия) с использованием 50 кВ, 800 мА и изотропным разрешением 18 мм. Изображения каждого образца были реконструированы с помощью специализированного программного обеспечения (NRecon v.1.6.3; Bruker-microCT), предоставляющего аксиальные срезы внутренней структуры образцов. 3D модели были реконструированы из исходных изображений с использованием автоматической сегментации и моделирования поверхности с помощью программного обеспечения CTAn v.1.12 (Bruker-microCT). Программное обеспечение CTVol v.2.2.1 (Bruker-microCT) использовалось для визуализации и качественной оценки образцов относительно наличия конфигурации корневого канала типа IX. Из первоначального образца было проанализировано 16 нижних премоляров, соответствующих этому критерию (15,2%).

Программное обеспечение DataViewer v.1.4.4 (Bruker-microCT) использовалось для оценки количества и расположения корневых каналов, наличия апикального дельта, конфигурации устьев корневых каналов и расстояний между анатомическими ориентирами. Программное обеспечение ImageJ v.1.46 (Национальные институты здравоохранения, Бетесда, штат Мэриленд) использовалось для измерения расстояний и углов между устьями на уровне деления основного корневого канала. Программное обеспечение CTAn v.1.12 использовалось для 2-мерной (2D) (площадь, периметр, округлость, большой диаметр и малый диаметр) и 3D (объем, площадь поверхности и индекс модели структуры [SMI]) оценок системы корневых каналов.

2D оценка проводилась на уровне деления основного корневого канала и на 1 мм короче от апикального отверстия. Площадь и периметр рассчитывались с использованием алгоритма Пратта. Поперечный вид, круглый или более лентообразный, выражался как округлость. Округлость дискретного 2D объекта определяется как 4.A/(π.(dmax)2), где A — это площадь, а dmax — это большой диаметр. Значение округлости варьируется от 0 до 1, где 1 означает идеальный круг. Большой диаметр определялся как расстояние между 2 наиболее удаленными пикселями в этом объекте. Малый диаметр определялся как самая длинная хорда через объект, которая может быть проведена в направлении, перпендикулярном направлению большого диаметра. Объем рассчитывался как объем бинаризованных объектов в пределах объема интереса. Для измерения площади поверхности 3D многослойного набора данных использовались 2 компонента для поверхности, измеренной в 2 измерениях: во-первых, периметры бинаризованных объектов на каждом поперечном уровне, и, во-вторых, вертикальные поверхности, открытые за счет различий пикселей между соседними поперечными сечениями. SMI включает в себя измерение выпуклости поверхности в 3D структуре. SMI вычисляется как 6.(S’.V)/S2, где S — это площадь поверхности объекта до дилатации, S’ — это изменение площади поверхности, вызванное дилатацией, а V — это начальный, недилатированный объем объекта. Идеальная пластина, цилиндр и сфера имеют значения SMI равные 0, 3 и 4 соответственно.

Результаты 2D и 3D анализа, а также расстояния между анатомическими ориентирами были описаны как среднее значение, стандартное отклонение и диапазон. Поскольку предположения о нормальности могли быть проверены (тест Шапиро-Уилка, P > .05), данные 3D анализа и анализа дна пульповой камеры были статистически сопоставлены с использованием анализа дисперсии с пост-хок тестом Тьюки. Данные 2D анализа не имели нормального распределения (тест Шапиро-Уилка, P < .05), и был использован пост-хок тест Дунна Краскала-Уоллиса. Статистический анализ был выполнен с использованием SPSS v17.0 для Windows (SPSS Inc, Чикаго, IL), с уровнем значимости, установленным на уровне 5%.

Результаты

Качественный анализ

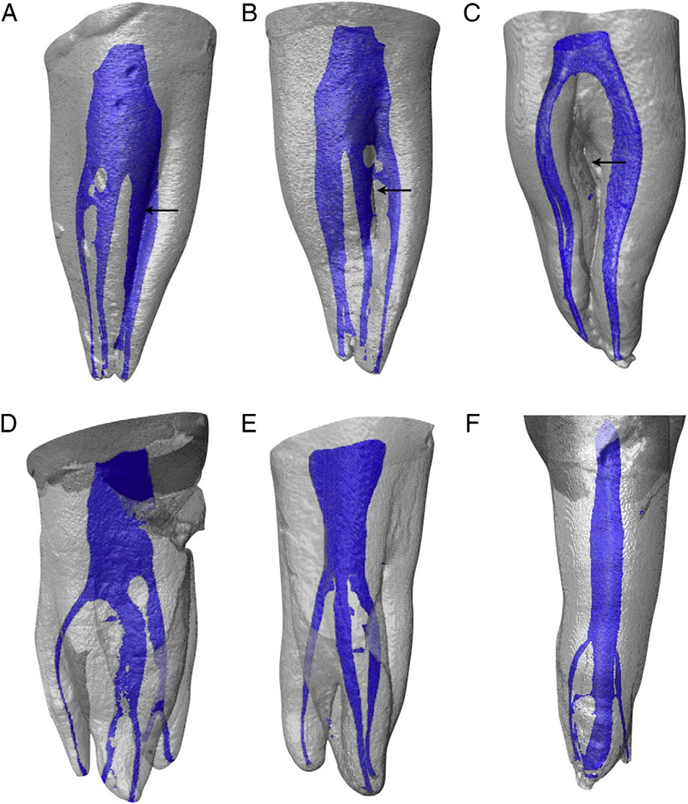

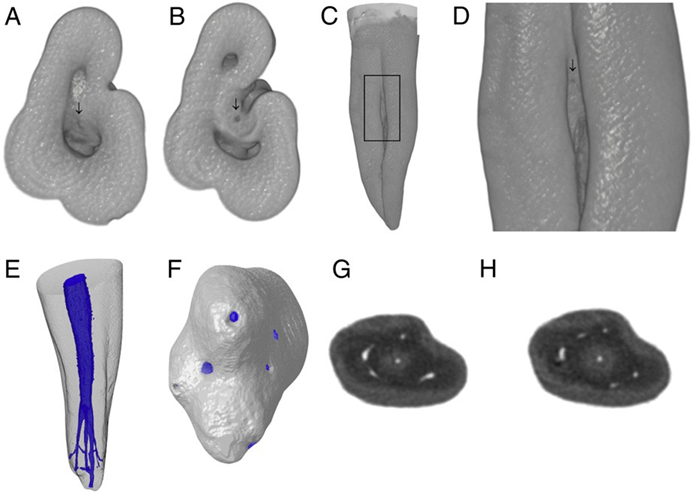

Анализ внешней анатомии показал, что у большинства образцов был только 1 корень (n = 9) с радикулярными бороздками на его вестибулярной (Рис. 1A) и проксимальной (Рис. 1B) сторонах. У 3 зубов наблюдалось деление основного корня на мезиальный и дистальный корни на уровне средней трети, с слиянием на апикальном уровне (Рис. 1C). У других 3 образцов это деление происходило на апикальной трети на вестибулярной стороне корня. Только у 1 зуба было 3 независимых корня (Рис. 1D). Мезиовестибулярные (MB), дистовестибулярные (DB) и язычные (L) каналы были обнаружены у 15 зубов (Рис. 1E), и у 1 образца был 1 вестибулярный и 2 язычных (мезиолингвальный и дистолингвальный) канала (Рис. 1F). Каналы фуркации (Рис. 2A–D) и апикальный дельта (Рис. 2E–H) были обнаружены соответственно у 10 и 4 зубов.

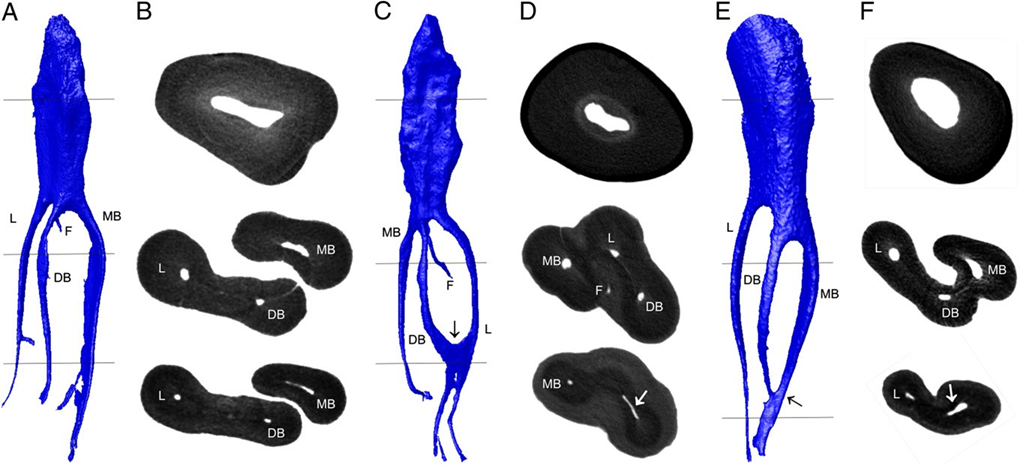

3D модели подтвердили наличие конфигурации корневого канала типа IX в 16 нижних премолярах (Рис. 3A и B). С буковой стороны наблюдалось наложение одного из отдельных буковых каналов на языковой канал в некоторых зубах. В апикальной трети наблюдалось слияние каналов DB и L (Рис. 3C и D), а также каналов MB и DB (Рис. 3E и F) в 3 и 2 зубах соответственно.

основного корневого канала на 3 отдельные каналы в средней трети; (C и D) слияние каналов DB и L в апикальной трети (стрелка); (E и F) слияние каналов MB и DB в

апикальной трети (стрелка). F, канал разветвления.

Количественный анализ

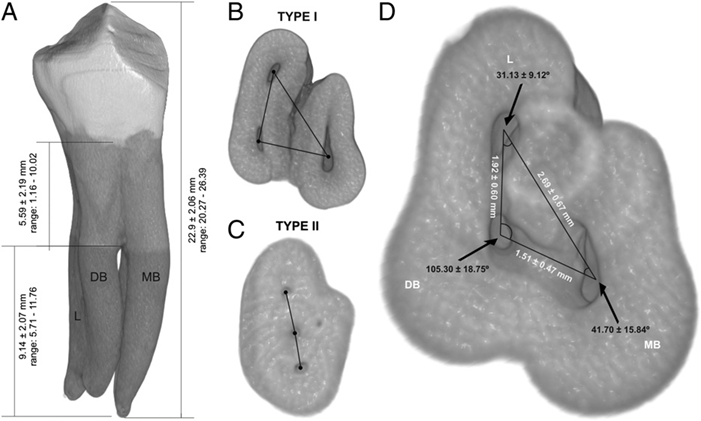

Средние расстояния (± стандартное отклонение) и диапазон между анатомическими ориентирами показаны на Рисунке 4A.

Пространственные конфигурации отверстий относительно дна пульповой камеры были классифицированы как тип I (треугольной формы, n = 15) (Рис. 4B) и тип II (линейной формы, n = 1) (Рис. 4C). Средние расстояния между MB и L каналами были значительно больше, чем расстояния от DB до L или от DB до MB (P < .05), которые не показали статистических различий между собой (P > .05). Следовательно, угол, образованный на вершине DB, был больше, чем углы, образованные на вершинах MB или L соответственно (P < .05) (Рис. 4D).

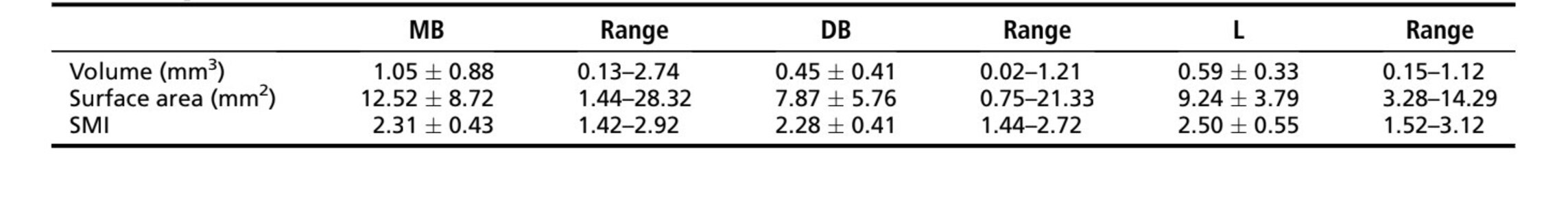

В целом, средний объем, площадь поверхности и SMI корневой канальной системы составили 2.19 ± 1.51 mm3, 32.46 ± 16.94 mm2 и 2.28 ± 0.37 соответственно. 3D-анализ MB, DB и L каналов был проведен на зубах, которые не имели слияния корневых каналов в апикальной трети (n = 10). Статистической разницы не было обнаружено при сравнении объема, площади поверхности и значений SMI между корневыми каналами MB (1.05 mm3, 12.52 mm2 и 2.31 соответственно), DB (0.45 mm3, 7.87 mm2 и 2.28 соответственно) и L (0.59 mm3, 9.24 mm2 и 2.50 соответственно) (Таблица 1) (P > .05).

Данные 2D анализа каналов MB, DB и L представлены в Таблице 2. Статистически значимых различий не было обнаружено при сравнении значений площади, периметра, округлости, а также больших и малых диаметров на уровне главного деления корневого канала или на 1 мм от апикального отверстия между каналами MB, DB и L (P > .05). Один из образцов, который имел 1 щечный и 2 язычных канала (Рис. 1F), не был включен в этот анализ.

Обсуждение

Анатомия корневых каналов может варьироваться по количеству корней и корневых каналов. В эндодонтической литературе сообщается о нескольких вариантах анатомии корневых каналов нижних премоляров. В лабораторных исследованиях наличие дополнительных каналов в нижних премолярах варьировало от 18% до 32%. Недавно в in vivo исследовании с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии в западной части Китая было показано, что 11,8% нижних премоляров имели множественные каналы. Этот широкий диапазон результатов по распространенности конфигураций каналов в нижних премолярах в литературе объясняется расовыми различиями.

В последние годы для детального изучения анатомических вариаций систем корневых каналов, включая нижние премоляры, использовалась микро-КТ. В этой группе зубов большинство исследователей сообщали о наличии каналов в форме буквы C; однако, за исключением клинических случаев, только одно предыдущее исследование, использующее микро-КТ, сообщало о наличии анатомической конфигурации типа IX в системе корневых каналов нижних премоляров. В указанном исследовании оценка внутренней анатомии 115 нижних первых премоляров показала, что 7,8% образца имели эту конфигурацию корневых каналов. В настоящем исследовании более высокий процент конфигурации типа IX (16%), найденный в проанализированном образце, может быть объяснен тем, что были выбраны только нижние премоляры с корневыми бороздками, что увеличивало вероятность выбора зубов с множественными каналами. Хотя наличие 3 корневых каналов в нижних премолярах сообщалось редко по сравнению с конфигурацией типа V по Вертучи, клиницисты должны быть осведомлены об этой анатомической вариации. Согласно предыдущему отчету, характеристика нижнего премоляра с 3 корневыми каналами заключается в наличии полости пульпы в форме треугольника, в которой расстояние от мезиобуккального до язычного отверстий было наибольшим. Предполагается, что эта геометрическая конфигурация может помочь в дальнейшем локализовать канал DB. Однако, несмотря на то, что конфигурация отверстий в форме треугольника была найдена в большинстве образцов (n = 15), линейная конфигурация также была наблюдаема в одном образце (Рис. 4).

Средняя длина нижних премоляров составила 22.87 ± 2.06 мм. Вольфель изучил 238 первых и 227 вторых однокорневых нижних премоляров и обнаружил среднюю длину 22.4 мм (диапазон, 17.0–28.5 мм) и 22.1 мм (диапазон, 16.8– 28.1 мм) соответственно, что соответствует настоящим результатам и похоже на предыдущий отчет.

Фуркация в основном находилась в средней трети, а расстояние до цементно-эмалевого соединения (ЦЭС) и до апекса варьировало от 1.16 до 10.02 мм и от 5.71 до 11.76 мм соответственно. Клинически, учитывая, что среднее расстояние от дна полости зуба до ЦЭС составляет 5.5 мм, риск перфорации во время подготовки доступа к полости минимален. Кроме того, фуркация рядом с ЦЭС позволит лучше визуализировать устья корневых каналов, чем в случаях, когда фуркация расположена более апикально.

Из-за отсутствия аналогичных отчетов о конфигурации типа IX в нижних премолярах, сравнения расстояний между анатомическими ориентирами были сделаны с использованием данных о нижних премолярах с различными конфигурациями каналов, но с наличием фуркационной области. Эти исследования сообщили, что расстояние от фуркации до ЦЭС и до апекса варьировало от 4 до 13 мм и от 4.88 до 12.1 мм соответственно, что соответствует настоящим результатам. Фуркационные каналы, которые простирались от полости зуба до корневой борозды, были обнаружены в большинстве образцов (62%). Эта находка согласуется с предыдущими отчетами, которые показали их наличие в нижних клыках с двумя корнями и премолярах с корневыми бороздами. Клинически, фуркационные каналы в некротических нижних премолярах с корневыми бороздами были связаны с персистирующим перирадикулярным заболеванием.

Анализ 2D данных (площадь, периметр, большие и малые диаметры) отверстий корневых каналов на уровне пульповой камеры не показал статистически значимых различий между каналами. Хотя эти данные крайне важны дляNegotiation корневого канала, в литературе не удалось найти аналогичных данных. В целом, отверстия имели овальную форму (круглость варьировала от 0.48 до 0.54), со средним малым диаметром от 0.24 до 0.37 мм. Однако минимальные значения, такие как 0.10, 0.06 и 0.14 мм, также были найдены в каналах MB, DB и L соответственно. Клинически, если присутствуют узкие корневые каналы, стоматологи должны быть осведомлены о размере инструмента, который будет использоваться во времяNegotiation корневого канала из-за риска образования ledge. Сочетание небольших размеров отверстий и разветвления на апикальной трети делает лечение нижних премоляров с конфигурацией типа IX настоящим вызовом.

Эффективное очищение корневого канала зависит от точного определения рабочей длины и адекватного расширения апикального канала, что позволяет лучше irrigate в апикальной области, оптимизируя дезинфекцию корневого канала. В предыдущем исследовании, в котором использовались нижние премоляры с 2 каналами, сообщалось о большом диаметре от 0.20 до 0.60 мм и от 0.12 до 0.15 мм для бугровых и язычных корневых каналов соответственно. Однако из-за различий в конфигурации корневых каналов и размере выборки надежные сравнения с настоящими результатами невозможны. 2D данные (площадь, периметр, большие и малые диаметры) корневых каналов на 1 мм короче апикального отверстия показали, что очищение на этом уровне можно улучшить с помощью инструментов до размера ISO 40. Однако кругловатость корневого канала (0.50–0.63) указывает на овальную форму, что может скомпрометировать адекватную очистку и формирование, оставляя нетронутые финишные участки на бугровых и/или язычных аспектах области центрального канала. Также рекомендуется тщательный выбор инструментов из-за корневых борозд. Таким образом, использование инструментов с большими сужениями может привести к обнажению или перфорациям корня. Еще одним важным анатомическим аспектом, наблюдаемым у некоторых зубов, было наличие слияния между каналами на апикальной трети, что подчеркивает необходимость использования дополнительных дезинфицирующих добавок, таких как пассивное ультразвуковое орошение или отрицательное апикальное давление.

Алгоритмы, используемые в оценке микро-КТ, позволяют дополнительно измерять основные геометрические параметры, такие как объем и площадь поверхности, а также дополнительные дескрипторы формы канала, такие как SMI. SMI описывает пластинчатую или цилиндрическую геометрию объекта. Эта переменная использовалась для детализации изменений в трабекулярной микроструктуре при остеопорозе или других заболеваниях костей, но она также может быть использована для оценки геометрии корневого канала. SMI определяется бесконечно малым увеличением поверхности, в то время как изменение объема связано с изменениями площади поверхности, т.е. с выпуклостью структуры. Если идеальная пластина увеличивается, площадь поверхности не изменяется, что дает SMI равный 0. Однако, если стержень расширяется, площадь поверхности увеличивается вместе с объемом, и SMI нормируется, так что идеальным стержням присваивается SMI равный 3. В настоящем исследовании средний результат SMI указывает на то, что система корневых каналов всех каналов имела цилиндрическую геометрию. Тем не менее, результаты объема и площади поверхности каналов нижних премоляров с конфигурацией корневых каналов типа IX не могут быть сопоставлены с другими, поскольку в литературе на сегодняшний день нет информации по этому вопросу. Таким образом, клиническая значимость таких находок еще предстоит определить.

Клинически рентгенограммы являются одним из самых важных инструментов для выявления анатомических вариаций зубов. В настоящем исследовании наличие MB и DB каналов почти во всех образцах (n = 15) позволит по крайней мере радиографически идентифицировать 2 корневых канала. В этом случае существует вероятность того, что один из корневых каналов может остаться необработанным, что может привести к неудаче лечения корневых каналов. Поэтому другие диагностические методы, такие как конусно-лучевая компьютерная томография, а также использование хирургического операционного микроскопа, могут быть полезны в таких условиях, поддерживая клиницистов в диагностике и лечении нижних премоляров с 3 корневыми каналами. Эти диагностические методы могут помочь оценить количество и положение корневых каналов, а также наличие радикулярных борозд как в сагиттальной, так и в аксиальной плоскостях. Кроме того, измерения расстояния между анатомическими ориентирами, такими как расстояние от разветвления до CEJ или до апекса, также возможны в нескольких программных обеспечениях для конусно-лучевой томографии.

В заключение, представленные данные могут помочь клиницистам глубже понять вариации в морфологии корневых каналов нижних премоляров с 3 корневыми каналами (конфигурация типа IX), чтобы преодолеть проблемы, связанные с формированием и очисткой каналов.

Выводы

Конфигурация типа IX корневой системы была обнаружена у 16 из 105 (15,2%) удаленных нижних премоляров с радикулярными бороздками. Большинство образцов имели треугольную форму пульповой камеры, в которой расстояние между MB и L каналами было наибольшим. В рамках этой анатомической конфигурации также были наблюдены сложности корневых систем, такие как наличие фуркационных каналов, слияние каналов, овальные каналы на апикальном уровне, маленькие отверстия на уровне пульповой камеры и апикальный дельта.

Авторы: Рональд Ординола-Запата, Кловис Монтейро Браманте, Марсело Хаас Виллас-Боас, Бруно Кавалини Кавенагу, Марко Хунгардо Дуарте, Марко Aurélio Версини.

Ссылки:

- Вертукки Ф. Дж. Анатомия корневых каналов постоянных зубов человека. Орал Сург Орал Мед Орал Патол 1984;58:589–99.

- Сикейра Дж. Ф. Реакция перирадикулярных тканей на лечение корневых каналов: преимущества и недостатки. Эндод Топикс 2005;10:123–47.

- Ли Х, Лю Н, Е Л и др. Исследование с использованием микро-компьютерной томографии местоположения и кривизны язычного канала в первом премоляре нижней челюсти с двумя каналами, исходящими из одного канала. Ж Эндод 2012;38:309–12.

- Вертукки Ф. Дж. Морфология корневых каналов нижних премоляров. Ж Американской стоматологической ассоциации 1978;97:47–50.

- Уокер Р. Т. Анатомия корневых каналов первых премоляров нижней челюсти в южнокитайской популяции. Эндодонтия и травматология зубов 1988;4:226–8.

- Тропе М, Эльфенбейн Л, Тронстад Л. Нижние премоляры с более чем одним корневым каналом в различных расовых группах. Ж Эндод 1986;12:343–5.

- Ю Х, Гуо Б, Ли К. З, и др. Исследование морфологии корней и каналов нижних премоляров в западнокитайской популяции с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии. BMC Медицинская визуализация 2012;12:18.

- Англия М. С. мл., Хартвелл Г. Р., Ланс Дж. Р. Обнаружение и лечение множественных каналов в нижних премолярах. Ж Эндод 1991;17:174–8.

- Велмураган Н, Сандхья Р. Морфология корневых каналов первых премоляров нижней челюсти в индийской популяции: лабораторное исследование. Инт Эндод Ж 2009;42:54–8.

- Робинсон С, Черны C, Гахлейтнер А и др. Оценка корневых конфигураций и вариаций каналов первых премоляров нижней челюсти с помощью стоматологической КТ. Орал Сург Орал Мед Орал Патол Орал Радиол Эндод 2002;93:328–32.

- Фан Б, Ян Дж, Гутманн Дж. Л, Фан М. Системы корневых каналов в первых премолярах нижней челюсти с корневыми конфигурациями в форме C: часть I—микро-компьютерная томография карты радикального желоба и связанных сечений корневых каналов. Ж Эндод 2008; 34:1337–41.

- Саймон Дж. Х, Доган Х, Сереса Л. М, Сильвер Г. К. Радикальный желоб: его потенциальное клиническое значение. Ж Эндод 2000;26:295–8.

- Лю Н, Ли Х, Е Л и др. Исследование морфологии корневых каналов первого премоляра нижней челюсти в популяции юго-западного Китая с использованием микро-компьютерной томографии. Клинические оральные исследования 2013;17:999–1007.

- Серман Н. Дж., Хассельгрен Г. Радиографическая частота множественных корней и каналов в человеческих нижних премолярах. Инт Эндод Ж 1992;25:234–7.

- Фан Б, Е В, Се Е и др. Трехмерный морфологический анализ каналов в форме C в первых премолярах нижней челюсти в китайской популяции. Инт Эндод Ж 2012; 45:1035–41.

- Клегхорн Б. М, Кристие В. Х, Дунг Ц. Аномальные нижние премоляры: первый премоляр нижней челюсти с тремя корнями и второй премоляр нижней челюсти с системой каналов в форме C. Инт Эндод Ж 2008;41:1005–14.

- У Wu, Р’Орис А, Баркис Д, Весселинк П. Распространенность и степень длинных овальных каналов в апикальной трети. Орал Сург Орал Мед Орал Патол Орал Радиол Эндод 2000;89: 739–43.

- Версиани М. А, Пекора Дж. Д, Соуса-Нето М. Д. Анатомия двухкорневых нижних клыков, определенная с помощью микро-компьютерной томографии. Инт Эндод Ж 2011;44: 682–7.

- Петерс О. А, Лаиб А, Рюгсеггер П, Барбакоу Ф. Трехмерный анализ геометрии корневых каналов с помощью высокоразрешающей компьютерной томографии. Ж Зубн. Исслед. 2000;79: 1405–9.

- Версиани М. А, Пекора Дж. Д, де Соуса-Нето М. Д. Морфология корней и корневых каналов четырехкорневых верхнечелюстных вторых моляров: исследование с использованием микро-компьютерной томографии. Ж Эндод 2012;38:977–82.

- Серт С, Байирли Г. Оценка конфигураций корневых каналов нижних и верхних постоянных зубов по полу в турецкой популяции. Ж Эндод 2004;30: 391–8.

- Хульсманн М. Первый премоляр нижней челюсти с тремя корневыми каналами. Эндодонтия и травматология зубов 1990;6:189–91.

- Чан К, Ю С. Ч, Чао С. Й. Нижний премоляр с тремя корневыми каналами: два клинических случая. Инт Эндод Ж 1992;25:261–4.

- Наллапати С. Три канала в первых и вторых премолярах нижней челюсти: подход к лечению. Ж Эндод 2005;31:474–6.

- ЭльДиб М. Е. Три корневых канала во втором премоляре нижней челюсти: обзор литературы и клинический случай. Ж Эндод 1982;8:376–7.

- Родиг Т, Хульсманн М. Диагностика и лечение корневых каналов второго премоляра нижней челюсти с тремя корневыми каналами. Инт Эндод Ж 2003;36:912–9.

- Вёльфель С. Стоматологическая анатомия Вёльфеля. 8-е изд. Филадельфия: Вольтерс Клувер/Липпинкотт Уильямс и Уилкинс Хелс; 2012.

- Форнари В. Дж., Силва-Соуса Й. Т., Ванни Дж. Р. и др. Гистологическая оценка эффективности увеличенной апикальной расширения для очистки апикальной трети изогнутых каналов. Инт Эндод Ж 2010;43:988–94.

- Версиани М. А, Пекора Дж. Д, де Соуса-Нето М. Д. Подготовка корневого канала в форме плоского овала с саморегулирующимся инструментом: исследование с использованием микро-компьютерной томографии. Ж Эндод 2011;37:1002–7.

- Бурлесон А, Нустейн Дж, Ридер А, Бек М. Оценка in vivo ручного/ротационного/ультразвукового инструментария в некротических человеческих молярах нижней челюсти. Ж Эндод 2007;33:782–7.

- Сусин Л, Лю Й, Юн Дж. Ч и др. Эффективность дезинфекции каналов и истмусов двух техник агитации ирригантов в закрытой системе. Инт Эндод Ж 2010;43:1077–90.

- Хильдебранд Т, Рюгсеггер П. Квантование микроархитектуры кости с помощью индекса модели структуры. Компьютерные методы биомеханики и биомедицинской инженерии 1997;1:15–23.

- Чжан Р, Ван Х, Тянь Й. Й. и др. Использование конусно-лучевой компьютерной томографии для оценки морфологии корней и каналов нижних моляров у китайских людей. Инт Эндод Ж 2011;44:990–9.

- Цанетаксис Г. Н, Лагудакос Т. А, Контакеотис Е. Г. Эндодонтическое лечение второго премоляра нижней челюсти с четырьмя каналами с использованием операционного микроскопа. Ж Эндод 2007;33:318–21.