Подготовка среднего медиального канала увеличивает риск перелома медиального корня нижних моляров

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация

Введение: Целью данного исследования было оценить влияние наличия и подготовки средних мезиальных (MM) каналов на прочность на сжатие мезиального корня нижних моляров. Методы: Были выбраны сорок неповрежденных мезиальных корней нижних первых моляров с 2 (n = 20) или 3 (n = 20) независимыми каналами от уровня разветвления на глубину не менее 5 мм апикально на основе предоперационного микрокомпьютерного томографического сканирования. Выбранные корни были распределены на 2 экспериментальные (n = 10) и 2 контрольные группы (n = 10) в зависимости от длины корня, конфигурации канала (2 или 3 независимых канала) и толщины корня на уровне разветвления. В экспериментальных группах 1 (2 независимых канала) и 3 (3 независимых канала) корневые каналы были расширены до ротационного инструмента ProTaper Next X3 (Dentsply Sirona, Балаиг, Швейцария), в то время как в группах 2 (2 независимых канала) и 4 (3 независимых канала) корневые каналы не подвергались подготовке. Образцы были вмонтированы в акриловую смолу после того, как их поверхности были покрыты тонким слоем силикона, и подвергнуты испытанию на прочность с использованием универсального испытательного аппарата. Типы расширения и направления разрушения были зафиксированы и статистически сопоставлены с помощью критерия хи-квадрат, в то время как прочность на сжатие была проанализирована с использованием одностороннего дисперсионного анализа и пост-хок тестов Тьюки (α = 5%).

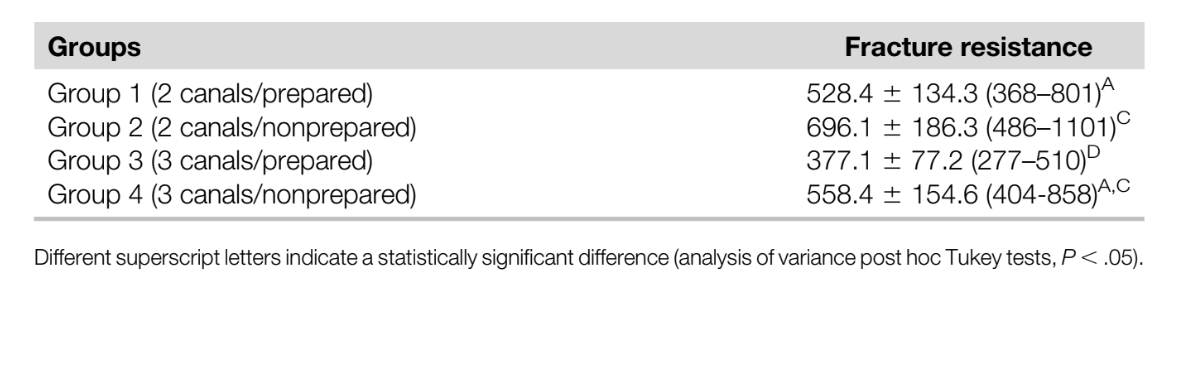

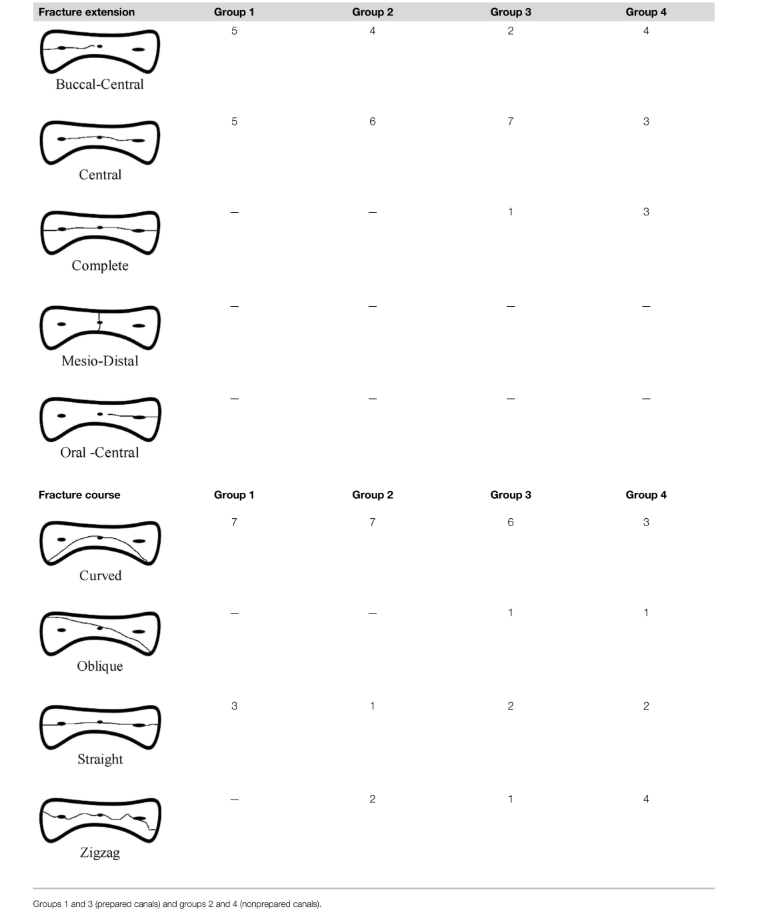

Результаты: Статистически значимых различий в прочности на сжатие не было обнаружено между неподготовленными корнями с 2 (группа 2, 696.1 ± 186.3 Н) или 3 (группа 4, 558.4 ± 154.6 Н) независимыми каналами (P ˃ .05), в то время как наименьшие значения были получены в подготовленных корнях с каналом MM (группы 3, 377.1 ± 77.2 Н) (P ˂ .05). Средняя прочность на сжатие, наблюдаемая в подготовленных корнях с 2 каналами (группа 1, 528.4 ± 134.3 Н), не показала статистически значимых различий по сравнению с неподготовленными корнями с 3 каналами (группа 4, 558.4 ± 154.6 Н) (P ˃ .05). Тест хи-квадрат не выявил значительных различий в степени, типах и курсах переломов среди групп (P ˃ .05). Расширения переломов во всех группах в основном были центральными и буколярно-центральными типами, в то время как наибольшая частота курса перелома была изогнутыми и зигзагообразными типами.

Выводы: Устойчивость к переломам мезиальных корней нижних моляров уменьшилась после подготовки мезиальных каналов с помощью инструментов с большим конусом. Подготовка канала MM еще больше снизила устойчивость к переломам мезиальных корней. Получившийся перелом продемонстрировал отчетливый паттерн в буколингвальной плоскости. (J Endod 2020;46:1323–1329.)

Вертикальный перелом корня (VRF) описывается как продольный перелом, ограниченный внутри корневой структуры. Обычно он ориентирован в буколингвальном направлении и вертикально простирается вдоль корня. Чаще всего он возникает у зубов, которые ранее проходили эндодонтическое лечение. Факторы риска, увеличивающие предрасположенность к VRF у зуба, можно широко классифицировать как анатомические (неиатрогенные) и иатрогенные факторы. Иятрогенные факторы включают степень расширения корневого канала, форму подготовленного канала и подготовку/размещение пространства для поста, в то время как анатомические (неиатрогенные) факторы включают количество каналов, оставшуюся толщину дентинной ткани, наличие истмуса и размеры корня. Также сообщалось, что большинство случаев VRF были связаны с зубами, у которых корни имели поперечное мезиодистальное измерение, уже чем их буколингвальное измерение, что указывает на то, что эта специфическая анатомия может быть значительным фактором риска, предрасполагающим такие зубы к VRF. По той же причине VRF является одной из основных причин утраты эндодонтически обработанных нижних моляров с частотой экстракции от 51,8% до 67%.

Мезиальный корень нижних моляров обычно имеет 2 основных канала (мезиобуккальный [MB] и мезиолингвальный [ML]); однако сообщалось о наличии дополнительного канала, расположенного в развитой бороздке между 2 основными каналами, который называется средним мезиальным (MM) каналом. Канал MM может существовать с собственным устьем или ответвляться от каналов MB или ML и заканчиваться независимо или соединяться с одним из этих основных каналов. Ранее проведенные исследования с использованием традиционных аналитических инструментов показали, что частота канала MM варьируется от 0,26% до 6%. Однако недавние исследования, основанные на in vivo анализе с высоким увеличением и неразрушающей микрокомпьютерной томографии (микро-КТ), продемонстрировали, что его частота может достигать 46,1%. В предыдущем исследовании показано, что мезиальные корни нижних моляров с 2 основными каналами более подвержены VRF, чем дистальный корень с одним каналом; однако в текущей эндодонтической литературе отсутствуют исследования, examining влияние подготовки корневого канала на сопротивление к перелому для корней с дополнительными каналами и уязвимой морфологией.

Таким образом, целью данного исследования было оценить влияние подготовки канала MM на сопротивление к переломам мезиальных корней нижних моляров. Нулевая гипотеза заключалась в том, что ни наличие, ни подготовка канала MM значительно не влияют на сопротивление к переломам мезиальных корней нижних первых моляров.

Материалы и методы

Расчет размера выборки

Размер выборки был рассчитан с использованием эффекта размера (2.03) предыдущего исследования о переломах корней. Это значение было введено в априорный анализ дисперсии (ANOVA), выбранный из семейства F-тестов (фиксированные эффекты, омнибус, 1 способ) с использованием ошибки типа альфа 0.05 и мощности бета 0.90 (G*Power 3.1 для Macintosh; Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Дюссельдорф, Германия). Программное обеспечение указало на количество 10 образцов на группу как минимально необходимый идеальный размер для наблюдения значительного эффекта.

Выборка и группы

Протокол данного исследования был одобрен местным университетским этическим комитетом (KAEK/67). Двести шестьдесят девять нижних первых моляров были собраны из турецкой субпопуляции и хранились при 37◦C с 100% влажностью на протяжении всех экспериментальных процедур. Чтобы предотвратить введение смешивающих переменных, корональные части и дистальные корни всех зубов были удалены с помощью низкоскоростной пилы с водяным охлаждением (Isomet; Buehler Ltd, Lake Bluff, IL). Затем мезиальные корни были отсканированы на системе микро-КТ (SkyScan 1172; Bruker- microCT, Контрих, Бельгия) при 10 мм (размер пикселя), 100 кВ, 100 мА, 180◦ вращении вокруг вертикальной оси, шаге вращения 0.4◦, времени экспозиции камеры 1400 миллисекунд и среднем значении кадров 3. Рентгеновские лучи фильтровались с помощью алюминиевых фильтров толщиной 500 мм и медных фильтров толщиной 38 мм. Данные были реконструированы с использованием программного обеспечения NRecon v.1.7.4.2 (Bruker-microCT) с коррекцией жесткости пучка 45% и коэффициентом затухания в диапазоне от 0.0 до 0.06. Программное обеспечение Data Viewer v.1.5.6 (Bruker-microCT) использовалось для оценки конфигурации корневого канала каждого образца и исключения образцов, показывающих дефекты, трещины, трещины, кариес, резорбцию, переломы или неполное формирование корня.

Из отсканированных образцов было выбрано 20 мезиальных корней с 2 независимыми каналами (MB и ML) и 20 корней с 3 независимыми каналами (MB, MM и ML) от уровня разветвления до как минимум 5 мм в апикальном направлении. Выбранные корни (N = 40) были распределены на 2 экспериментальные (n = 20) и 2 контрольные (n = 20) группы в зависимости от длины корня (10.0 ± 1.0 мм), количества отверстий корневых каналов в корональной трети (2 или 3 независимых канала) и толщины корня на уровне разветвления (в обеих направлениях: вестибулярно-язычном и мезио-дистальном), с целью создания хорошо сбалансированных и анатомически обоснованных экспериментальных групп (Таблица 1). Толщина дентинa была рассчитана согласно предыдущему исследованию.

Подготовка образцов

В экспериментальных группах 1 (n = 10, 2 независимых канала) и 3 (n = 10, 3 независимых канала) корневые каналы изначально обрабатывались файлом K размера 06 (Dentsply Sirona, Баллаиг, Швейцария), и проходимость была установлена до файла K размера 10 (Dentsply Sirona). Рабочая длина была определена на 1 мм короче апикального отверстия. Корневые каналы последовательно расширялись инструментами ProTaper Next X1 (размер 17, .04 конусность), X2 (размер 25, .06 конусность) и X3 (размер 30, .07 конусность) (Dentsply Sirona) в соответствии с указаниями производителя. В каждом корне использовалось всего 15 мл 5,25% гипохлорита натрия, вводимого через иглу 31-G (NaviTip; Ultradent Products, Inc, Южный Джордан, Юта), помещенную на 2 мм короче рабочей длины в качестве ирриганта. Финальная ирригация проводилась с использованием 5 мл 17% EDTA в течение 1 минуты, за которой следовало 5 мл дистиллированной воды. Все процедуры подготовки выполнял один опытный эндодонт. Корневые каналы в группах 2 (n = 10, 2 независимых канала) и 4 (n = 10, 3 независимых канала) не подвергались лечению и служили контролем.

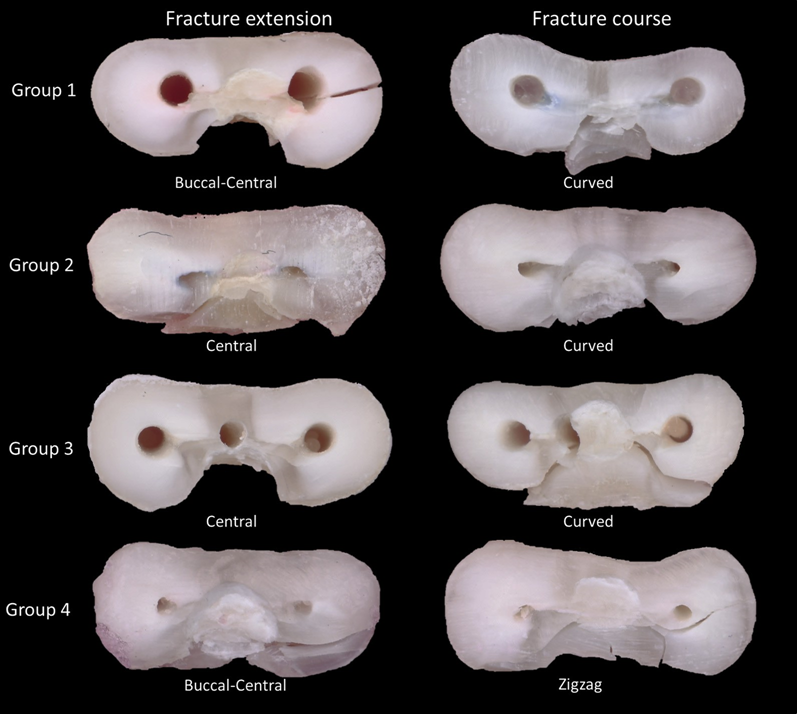

Тест на сопротивление к разрушению

Корни были покрыты алюминиевой фольгой толщиной 0,2 мм и внедрены в акриловую смолу (Meliodent; Bayer Dental, Леверкузен, Германия) с использованием цилиндрических пластиковых форм (20 X 20 мм), выравнивая их вертикальную ось с помощью транспортирa и открывая 2 мм их корональных частей. После полной полимеризации смолы корни были извлечены из акриловой формы, а алюминиевые фольги заменены тонким слоем силикона (Oranwash L plus Indurent Gel; Zhermack, Бадия Полестине, Италия) для имитации периодонтальной связки. Каждый акриловый блок был установлен и стабилизирован на нижней пластине универсального испытательного устройства (AGS-X; Shimadzu Corporation, Токио, Япония), чтобы кончик сферического наконечника из нержавеющей стали (1 мм в диаметре) был расположен в центре корональной поверхности корня на здоровом дентине, избегая отверстия корневого канала. Нагрузка применялась с вертикальной скоростью 1 мм/мин до тех пор, пока не произошло разрушение, что было представлено резким падением силы, зафиксированным специализированным программным обеспечением (Trapezium X, Shimadzu Corporation). Сила, необходимая для разрушения, фиксировалась в ньютонах. Все корни сохранялись в среде с 100% влажностью на протяжении всего теста на разрушение. После экспериментальной процедуры 2 ранее откалиброванных оценщика examined корни под увеличением X10 (Stemi 2000; Carl Zeiss, Гёттинген, Германия) совместно и классифицировали горизонтальный масштаб (полный, буколярно-центральный, орально-центральный, центральный или мезио-дистальный) и курс (прямой, наклонный, изогнутый или зигзагообразный) разрушений в соответствии с классификацией, предложенной фон Арксом и Босшардтом. Если оценщики не смогли достичь консенсуса, был привлечен третий эксперт.

Статистический анализ

Предоперационные анатомические параметры (Таблица 1) и данные о сопротивлении к переломам показали нормальное распределение (тест Шапиро-Уилка, P ˃ .05), и результаты были статистически сопоставлены между группами с использованием однофакторного анализа дисперсии и пост-хок тестов Тьюки. Распределение, степень, типы и курсы перелома были сопоставлены с помощью критерия хи-квадрат. Статистические анализы проводились с использованием SPSS v.21 (IBM Corp, Armonk, NY) с установленным значимым порогом в 5%.

Результаты

Таблица 2 представляет описательную статистику для значений сопротивления к переломам, в то время как Таблица 3 показывает типы и курсы расширения перелома, наблюдаемые во всех образцах. Средние значения сопротивления к переломам, измеренные в неподготовленных мезиальных корнях с 2 (группа 2, 696.1 ± 186.3 Н) или 3 (группа 4, 558.4 ± 154.6 Н) независимыми каналами, не показали значительной разницы (P ˃ .05), в то время как наименьшие значения были наблюдаемы в подготовленных корнях с каналом MM (группы 3, 377.1 ± 77.2 Н) (P ˂ .05). Сопротивление к переломам в группе 1 (подготовленные корни с 2 каналами, 528.4 ± 134.3 Н) также не показало статистически значимой разницы по сравнению с неподготовленными корнями с 3 каналами (группа 4, 558.4 ± 154.6 Н) (P ˃ .05) (Таблица 2). Стереомикроскопическое исследование переломанных образцов (Рис. 1) показало, что расширения перелома во всех группах в основном были центральными (n = 16) и буколярно-центральными (n = 21) типами, в то время как наибольшие частоты курса перелома были изогнутыми (n = 23) и косыми (n = 8) (Таблица 3). Тест хи-квадрат не выявил значительной разницы в типах перелома между различными группами (P ˃ .05).

Обсуждение

В настоящее время значительное внимание уделяется минимально инвазивной терапии в стоматологии. Этот подход направлен на сохранение здоровой зубной твердые ткани, чтобы избежать структурных повреждений. В эндодонтии сохранение перицервикального дентита, который простирается примерно на 4 мм коронально и 4 мм апикально от альвеолярной кристальной кости, считается решающим, поскольку эта структура отвечает за передачу функциональной нагрузки на окружающую альвеолярную кость. Поэтому сопротивление к разрушению связано с количеством остаточной корневой структуры на этом уровне. В настоящем исследовании оценивалось сопротивление к разрушению мезиальных корней, содержащих 2 или 3 независимых канала на перицервикальном аспекте корня. Как и во всех экспериментальных лабораторных испытаниях, стандартизация зубов всегда является сложной задачей из-за возможных вариаций в механических свойствах дентита, времени хранения и среды хранения после экстракции, и это является одной из ограничений настоящего исследования. Тем не менее, строгий отбор образцов и однородное распределение на основе морфометрических данных корня и корневых каналов, полученных с помощью микро-КТ анализа, были направлены на увеличение внутренней валидности метода и, следовательно, надежности результатов.

В целом, результаты данного исследования показали, что хотя подготовка каналов MM значительно снижала прочность на сжатие медиального корня, ее наличие не было найдено в качестве предрасполагающего фактора, и нулевая гипотеза была частично отвергнута.

Недавнее исследование продемонстрировало, что увеличение канала MM с помощью инструментов ProTaper Next X2 или X3 привело к значительно меньшей толщине корневого дентита по сравнению с каналами MB и ML, при этом почти 26% проанализированных поперечных сечений показали толщину дентита менее 0,5 мм, что может частично объяснить наблюдаемые результаты в настоящем исследовании. Также было установлено, что медиальные корни с каналами MM имели асимметричную форму корня в поперечном сечении с глубоким развивающимся дистальным корневым желобком, что обычно приводит к толщине дентита 0,5–1 мм. Таким образом, повышенная восприимчивость к переломам выбранных образцов может быть связана с комбинированным эффектом уменьшенной толщины дентита, неправильной формы канала и асимметричного поперечного сечения медиального корня. Кроме того, важно отметить, что углубление корня в интерпроксимальной области может предрасполагать медиальный корень нижнего моляра не только к перелому, но и к перфорации корня, когда каналы подготавливаются с помощью инструментов с большим конусом. Эти иатрогенные факторы могут негативно сказаться на долгосрочных результатах эндодонтического лечения.

Основной целью этого in vitro эксперимента по сопротивлению разрушению было сравнить относительное изменение значений прочности на разрушение между различными экспериментальными группами. Результаты этого исследования показали наивысшие значения сопротивления разрушению в неподготовленных корнях с 2 независимыми каналами (группа 2) (Таблица 2). Это может быть связано с более толстой (более 1 мм) корональной дентином в дистальных/мезиальных направлениях. Интересно, что сопротивление разрушению в неподготовленных корнях с MM каналами (группа 4) было похоже на подготовленные мезиальные корни с 2 независимыми каналами (группа 1) (Таблица 2). Согласно предыдущему исследованию, процент поперечных сечений мезиального корня с толщиной дентинa < 1 мм после подготовки MB и ML каналов с инструментом ProTaper Next X3 был аналогичен тому, что наблюдалось в неподготовленных корнях с MM каналами.

Основываясь на этих выводах, если требуется дополнительное апикальное расширение мезиального корня с каналом MM для улучшения дезинфекции, может быть рекомендовано использовать менее сужающийся финальный инструмент с большим кончиком. Это поможет снизить риск перфорации и перелома корня. Влияние расширения корневого канала с инструментами, имеющими различные конструкции, на переменные поперечные формы корня еще предстоит определить в ходе дальнейших исследований.

Большинство наблюдаемых здесь переломов произошло в средней части корня с изогнутым курсом, проходящим через вогнутость, созданную наличием развивающейся дистальной борозды, независимо от экспериментальной группы (Таблица 3). Все переломы произошли в буколингвальном направлении в соответствии с предыдущими отчетами. Это направление связано с уменьшенной толщиной проксимального дентита в мезиальном корне. В биомеханике известно, что растягивающее напряжение в окружном направлении вызывает различное количество расширений в зависимости от толщины стенок, когда напряжение прикладывается в радиальном направлении, перпендикулярном длинной оси цилиндра. Поэтому тонкие части асимметрично стеночного сосуда будут расширяться легче, чем более толстые части, и это быстрое расширение приводит к изгибу наружу, что также создает дополнительное растягивающее напряжение, которое может привести к трещинам или переломам на внутренней поверхности толстостенных частей. Таким образом, меньшая толщина дентита, как правило, связанная с дистальной стороной мезиальных корней нижних моляров, может влиять на распределение напряжения на стенках корневого канала, приводя к накоплению в буколингвальном направлении за счет наружного изгиба более тонких стенок дентита вокруг корневых каналов. Кроме того, несмотря на то, что механические эксперименты показывают, что функциональные напряжения в основном распределяются в шейном дентите, удаление корневого дентита смещает модели напряжений более апикально и вдоль буколингвальной плоскости, способствуя распространению перелома в буколингвальном направлении, как было наблюдено в настоящем исследовании. Наконец, учитывая, что роль размера инструмента в VRF все еще не ясна, будущие исследования должны быть спроектированы для оценки влияния подготовки канала с различными размерами на прочность корней с переменными поперечными формами, используя либо экстрагированные парные контралатеральные зубы, полученные от пациентов известного возраста, либо метод конечных элементов с 3D моделями реальных корней и альвеолярной кости, полученными с помощью технологии микро-КТ.

Заключение

В данном исследовании подчеркивается влияние анатомических особенностей медиального корня нижних моляров на инструментирование каналов и последующую предрасположенность к переломам. Было сделано заключение, что сопротивление переломам медиальных корней значительно снизилось после подготовки медиальных каналов с помощью инструментов с большим конусом. Также, хотя наличие медиальных каналов не было признано предрасполагающим фактором, их подготовка снижала сопротивление переломам медиального корня нижних моляров.

Авторы: Али Келеш, Джангюль Кескин, Эмрах Караташлиоглу, Анил Кишен, Марко Аурелио Версиниани

Ссылки:

- Американская ассоциация эндодонтистов. Глоссарий терминов эндодонтии. 9-е изд. Чикаго: Американская ассоциация эндодонтистов; 2016.

- Мунари ЛС, Боулз ВР, Фок АСЛ. Взаимосвязь между увеличением канала и нагрузкой на перелом секций корневого дентита. Dent Mater 2019;35:818–24.

- Чай Х, Тамсе А. Влияние истмуса на вертикальный перелом корня у эндодонтически обработанных зубов. J Endod 2015;41:1515–9.

- Кишен А. Механизмы и факторы риска предрасположенности к переломам у эндодонтически обработанных зубов. Endod Topics 2006;13:57–83.

- Кишен А. Биомеханика переломов у эндодонтически обработанных зубов. Endod Topics 2015;33:3–13.

- Лертчиракарн В, Паламара ДЖ, Мессер ХХ. Паттерны вертикальных переломов корня: факторы, влияющие на распределение напряжений в корневом канале. J Endod 2003;29:523–8.

- Мейстер Ф мл, Ломмель ТДж, Герштейн Х. Диагностика и возможные причины вертикальных переломов корня. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1980;49:243–53.

- Сатхорн Ч, Паламара ДЖ, Мессер ХХ. Сравнение эффектов двух техник подготовки каналов на предрасположенность к переломам корня и паттерн переломов. J Endod 2005;31:283–7.

- Фон Аркс Т, Босшардт Д. Вертикальные переломы корня у эндодонтически обработанных задних зубов. Swiss Dent J 2017;127:14–23.

- Уилкокс ЛР, Роскелли С, Саттон Т. Связь между увеличением корневого канала и вертикальным переломом корня, вызванным пальцевым расширителем. J Endod 1997;23:533–4.

- Рундквист БД, Верслуис А. Как конус канала влияет на напряжения в корне? Int Endod J 2006;39:226–37.

- Тамсе А, Фусс З, Лустиг Дж, Каплави Дж. Оценка эндодонтически обработанных зубов с вертикальными переломами. J Endod 1999;25:506–8.

- Ёсино К, Ито К, Курода М, Сугихара Н. Распространенность вертикальных переломов корня как причина удаления зубов в стоматологических клиниках. Clin Oral Investig 2015;19:1405–9.

- Гер МЕ мл, Данлап РМ, Андерсон МХ, Куль ЛВ. Клинический опрос о переломанных зубах. J Am Dent Assoc 1987;114:174–7.

- Азим АА, Дойч АС, Соломон КС. Распространенность средних медиальных каналов в нижних молярах после направленного фрезерования под высоким увеличением: исследование in vivo. J Endod 2015;41:164–8.

- Келеш А, Кескин Дж, Алькавасми Р, Версиниани МА. Оценка толщины дентита средних медиальных каналов нижних моляров, подготовленных ротационными инструментами: исследование с использованием микро-КТ. Int Endod J 2020;53:519–28.

- Ким СУ, Ким БС, У Дж, Ким И. Морфология первых нижних моляров, проанализированная с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии в корейской популяции: вариации в количестве корней и каналов. J Endod 2013;39:1516–21.

- Версиниани МА, Ординола-Запата Р, Келеш А и др. Средние медиальные каналы в первых нижних молярах: исследование с использованием микро-КТ в разных популяциях. Arch Oral Biol 2016;61:130–7.

- Хаммад М, Квалтроу А, Силикас Н. Влияние новых материалов для пломбирования на сопротивление вертикальным переломам корня у эндодонтически обработанных зубов. J Endod 2007;33:732–6.

- Лю Р, Кайвар А, Шемеш Х и др. Частота апикальных трещин корня и апикальных отделений дентита после подготовки канала ручными и ротационными файлами на разных длинах инструментирования. J Endod 2013;39:129–32.

- Миреку АС, Ромберг Е, Фуад АФ, Аролла Д. Вертикальный перелом зубов с запломбированными корнями, восстановленными штифтами: влияние возраста пациента и толщины дентита. Int Endod J 2010;43:218–25.

- Тюрк Т, Кавал МЕ, Сариканат М и др. Влияние финальных процедур ирригации на сопротивление переломам зубов с запломбированными корнями: исследование ex vivo. Int Endod J 2017;50:799–804.

- Глускин АХ, Питерс CI, Питерс OA. Минимально инвазивная эндодонтия: вызов существующим парадигмам. Br Dent J 2014;216:347–53.

- Асунди А, Кишен А. Анализ деформации и фотоэластичности in vivo и распределения напряжений in vitro в поддерживающих структурах зуба человека. Arch Oral Biol 2000;45:543–50.

- Хуин Н, Ли ФС, Фридман С, Кишен А. Биомеханические эффекты связывания перикервикального дентита в верхних премолярах. J Endod 2018;44:659–64.

- Цзянь Ц, Хуан Ю, Ту Х и др. Биомеханические свойства первых верхних моляров с различными эндодонтическими полостями: анализ конечных элементов. J Endod 2018;44:1283–8.

- Коэн С, Берман ЛХ, Бланко Л и др. Демографический анализ вертикальных переломов корня. J Endod 2006;32:1160–3.

- Де-Деус Г, Родригес ЭА, Белладонна ФГ и др. Переосмысленный анатомический опасный участок: исследование с использованием микро-КТ толщины дентита в нижних молярах. Int Endod J 2019;52:1501–7.

- Лим СС, Сток CJ. Риск перфорации в изогнутом канале: антикурвентное заполнение по сравнению с техникой шагового отступления. Int Endod J 1987;20:33–9.

- Ким СУ, Ким ШХ, Чо СБ и др. Разные протоколы лечения для различных пульпальных и периапикальных диагнозов 72 треснувших зубов. J Endod 2013;39:449–52.

- Селден ХС. Ремонт неполных вертикальных переломов корня у эндодонтически обработанных зубов — испытания in vivo. J Endod 1996;22:426–9.

- Бир Ф, ДеВольф Дж, Джонстон ЭР мл, Мазурек Д. Механика материалов. 7-е изд. Нью-Йорк: McGraw-Hill Education; 2014.

- Оссарех А, Розентритт М, Кишен А. Биомеханические исследования влияния иатрогенного удаления дентита на вертикальные переломы корня. J Conserv Dent 2018;21:290–6.