Микрокомпьютерная томографическая анализ корневой каналов морфологии нижних резцов

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация

Введение: Целью данного исследования было описание анатомии центральных и боковых резцов нижней челюсти с использованием микро-компьютерной томографической визуализации.

Методы: Сканирование было проведено на ста резцах нижней челюсти с использованием микро-компьютерного томографа с изотропным разрешением 22,9 мм. Анатомия каждого зуба (длина корней, наличие и расположение дополнительных каналов и апикальных дельт, а также количество каналов) и 2- и 3-мерные морфологические аспекты канала (площадь, округлость, диаметр, объем, площадь поверхности и индекс структурной модели) были оценены. Данные были статистически сопоставлены с использованием t-теста Стьюдента (alpha = 0.05).

Результаты: Средние длины центральных и боковых резцов нижней челюсти составили 20,71 и 21,56 мм соответственно. У большинства центральных (60%) и боковых (74%) резцов не было дополнительных каналов. Апикальная дельта была обнаружена только у 1 образца. Анализ поперечного сечения апикальной трети показал наличие 1, 2 или 3 устьев канала. Статистической разницы не было обнаружено при сравнении 2- и 3-мерных морфологических параметров между центральными и боковыми резцами (P < .05). Качественный анализ 3-мерных моделей систем корневых каналов центральных и боковых резцов подтверждает, что наиболее распространенными конфигурациями были типы I (50% и 62% соответственно) и III (28%) по Вертуcci.

Выводы: В целом, центральные и боковые резцы нижней челюсти были схожи по анализируемым параметрам в 2- и 3-мерном измерении. Типы I и III по Вертуcci были наиболее распространенными конфигурациями каналов нижних резцов; однако также было описано 8 новых типов. (J Endod 2013;■:1–7)

Конечной целью химико-механической подготовки является удаление внутреннего слоя дентину с тем, чтобы ирригатор мог достичь всей длины корневого канала, уничтожая бактериальные популяции или, по крайней мере, снижая их до уровней, совместимых с заживлением перирадикулярной ткани. К сожалению, результаты подготовки каналов негативно сказываются на сильно изменчивой анатомии корневых каналов. Наличие дополнительных каналов или отклонения основных корневых каналов необходимо распознавать, чтобы избежать неполной инструментальной обработки и сохранения этиологических факторов, связанных с апикальным периодонтитом. Поэтому знание анатомии корневых каналов и их вариаций является необходимым условием для успешного эндодонтического лечения.

Обычно зубы с одиночными корнями имеют один канал, как в случае с нижними и верхними передними зубами. Однако определенные типы зубов, такие как нижние премоляры и резцы, известны тем, что демонстрируют широкий спектр вариаций в морфологии своей системы корневых каналов. В нижних резцах часто присутствует дентиновый мостик в полости зуба, разделяющий корень на 2 канала. Эти 2 канала обычно соединяются и выходят через одно апикальное отверстие, но могут оставаться как 2 отдельных канала. Иногда 1 канал разветвляется на 2 канала, которые затем снова соединяются в один канал перед достижением апекса.

Частота 2 каналов в нижних резцах сообщалась как 0,3%, так и 45,3%. Широкий диапазон вариаций, описанных в литературе относительно распространенности второго канала в нижних резцах, в основном связан с методологическими и расовыми различиями. В последние годы микрокомпьютерная томография (микро-КТ) приобрела все большее значение в изучении твердых тканей в эндодонтии. Эта технология предлагает воспроизводимую методику, которую можно применять как количественно, так и качественно для трехмерной оценки системы корневых каналов. На сегодняшний день в литературе отсутствует подробное описание анатомических вариаций нижних резцов с использованием технологии микро-КТ. Таким образом, цель этого исследования заключалась в том, чтобы описать морфометрические аспекты внутренней анатомии нижних центральных и боковых резцов с использованием микрокомпьютерной томографии.

Материалы и методы

В этом исследовании было использовано 612 экстрагированных однокорневых человеческих нижних резцов, собранных из бразильской популяции. Пол и возраст пациентов были неизвестны. Перед отбором образцов каждый зуб был очищен и осмотрен под увеличением (×3.5). Критерии исключения включали зубы, у которых наличие кариеса, стирания или переломов нарушало характерный контур зуба, необходимый для различения центрального и бокового нижнего резца, или могло повлиять на последующие измерения. Применив такие критерии, первоначальный образец был сокращен до 234 зубов. Для того чтобы быть принятыми в качестве центральных или боковых резцов для этого исследования, было необходимо согласие трех авторов. Таким образом, еще 134 зуба были исключены, и окончательный образец составил 50 центральных и 50 боковых резцов (N = 100) с полностью сформированными верхушками, которые хранились в маркированных индивидуальных пластиковых флаконах, содержащих 0.1% раствор тимола. После одобрения этического комитета (Протокол № 0072.0.138.000-09) образцы были промыты в проточной воде в течение 24 часов, установлены на специальное крепление и отсканированы в системе микро-КТ (SkyScan 1174v2; Bruker-microCT, Контрих, Бельгия) с использованием 50 кВ, 800 мА и изотропного разрешения 22.9 мм. Изображения каждого образца были реконструированы от верхушки до уровня цементно-эмалевого соединения с помощью специализированного программного обеспечения (NRecon v.1.6.3, Bruker-microCT), предоставляя аксиальные срезы внутренней структуры образцов. Программное обеспечение DataViewer v.1.4.4 (Bruker-microCT) использовалось для оценки длины зубов, наличия и расположения дополнительных каналов, а также количества отверстий каналов на 5 различных уровнях в апикальной трети. Программное обеспечение CTAn v.2.2.1 (Bruker-microCT) использовалось для трехмерной оценки корневого канала (объем, площадь поверхности и индекс модели структуры) от верхушки до цементно-эмалевого соединения. Также была проведена двумерная оценка (площадь, округлость, большой диаметр и малый диаметр) канала в апикальной трети на каждом 1-мм интервале от основного апикального отверстия.

Объем был рассчитан как объем бинаризованных объектов в пределах объема интереса. Для измерения площади поверхности 3-мерного многослойного набора данных использовались 2 компонента поверхности, измеренные в 2-мерной плоскости: периметры бинаризованных объектов на каждом сечении и вертикальные поверхности, открытые за счет различий пикселей между соседними сечениями. Индекс модели структуры (SMI) включает измерение выпуклости поверхности в 3-мерной структуре. SMI вычисляется как 6.([S’.V]/S2), где S - площадь поверхности объекта до дилатации, а S’ - изменение площади поверхности, вызванное дилатацией. V - начальный, недилатированный объем объекта. Идеальная пластина, цилиндр и сфера имеют значения SMI равные 0, 3 и 4 соответственно. Площадь была рассчитана с использованием алгоритма Пратта. Поперечный вид, круглый или более лентовидный, выражался как округлость. Округлость дискретного 2-мерного объекта определяется как 4.A/(p.[dmax]2), где «A» - площадь, а «dmax» - большой диаметр. Значение округлости варьируется от 0 до 1, при этом 1 обозначает круг. Большой диаметр определяется как расстояние между 2 наиболее удаленными пикселями в объекте, а малый диаметр - это самый длинный хорду через объект, который можно провести в направлении, перпендикулярном направлению большого диаметра.

Трехмерные модели были реконструированы из исходных изображений с использованием автоматической сегментации и моделирования поверхности с помощью программного обеспечения CTAn v.2.2.1. Для визуализации и качественной оценки образцов в отношении конфигурации корневого канала использовалось программное обеспечение CTVol v.2.4 (Bruker-microCT) согласно системе конфигурации Вертуччи.

Поскольку предположения о нормальности могли быть проверены (тест Шапиро-Уилка, P > .05), результаты 2- и 3-мерного анализа центральных и боковых резцов нижней челюсти, описанные как среднее значение и стандартное отклонение, были статистически сопоставлены с использованием t-теста Стьюдента (SPSS v17.0; SPSS Inc, Чикаго, IL) с уровнем значимости, установленным на уровне 5%.

Результаты

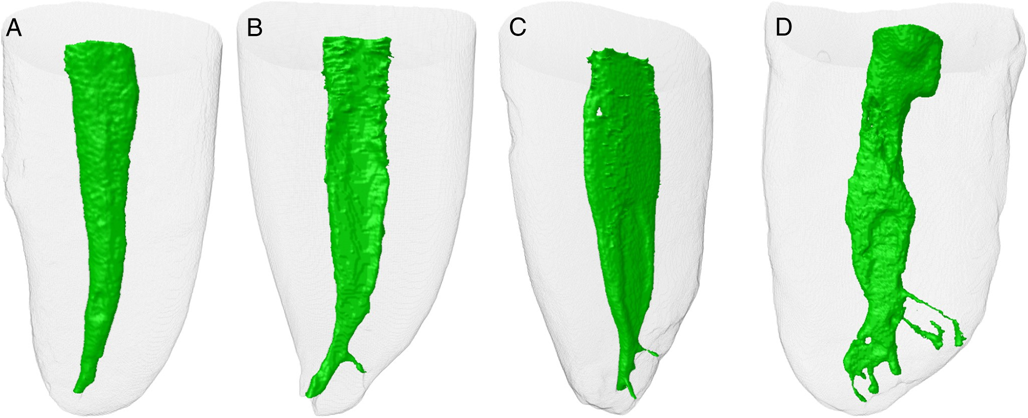

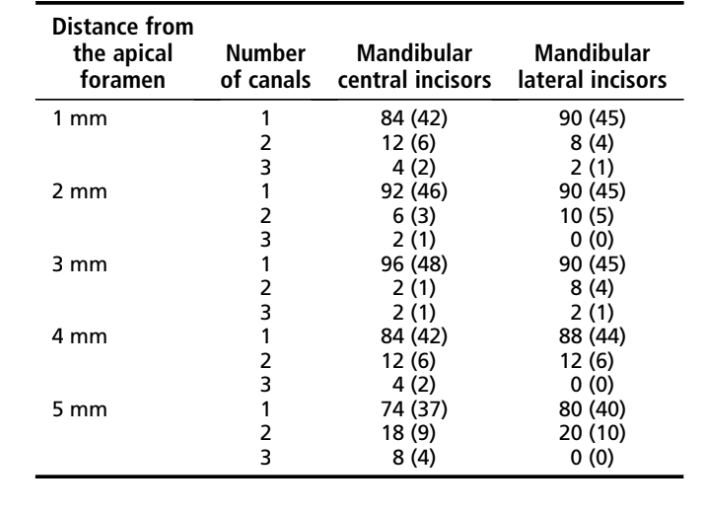

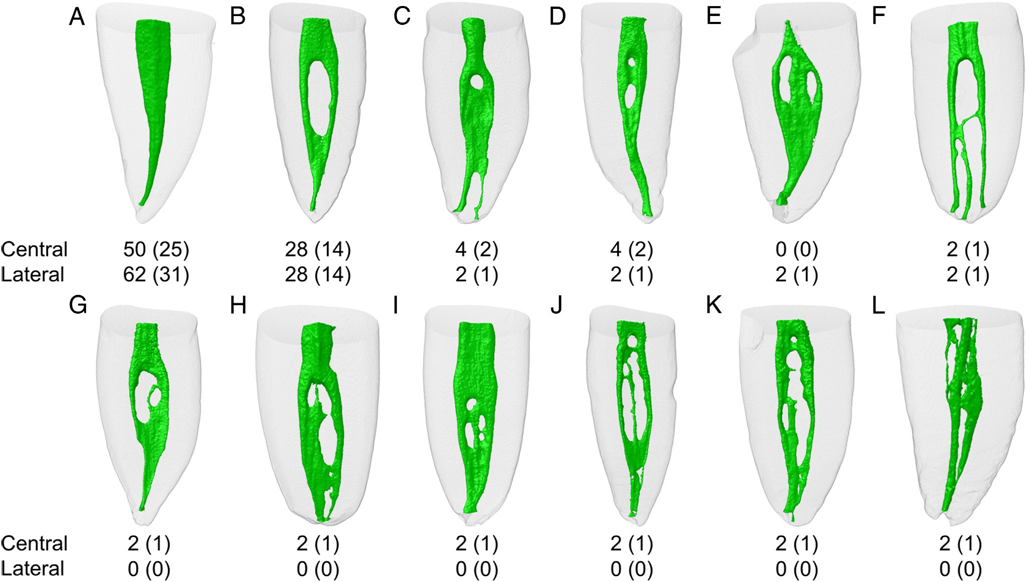

Длина центральных и боковых резцов нижней челюсти, измеренная от верхушки до режущего края, варьировала от 16.01 до 27.18 мм (20.71 1.69 мм) и от 17.45 до 28.38 мм (21.56 1.82 мм) соответственно, без значительной статистической разницы между ними (P > .05). Вспомогательные каналы наблюдались только в апикальной трети; однако большинство центральных (n = 30, 60%) и боковых (n = 37, 74%) резцов не имели вспомогательных каналов (Рис. 1A). В 38% (n = 19) и 26% (n = 13) центральных и боковых резцов соответственно. Число вспомогательных каналов варьировало от 1 до 2 (Рис. 1B и C). Апикальный дельта наблюдался только в 1 центральном резце (2%) (Рис. 1D). Анализ поперечного сечения апикальной трети показал, что большинство образцов имели только 1 канал; однако в нескольких образцах было наблюдено 2 отдельных канала на всех анализируемых уровнях. Три корневых канала присутствовали в основном в апикальной трети центрального резца нижней челюсти (Таблица 1 и Рис. 2A–C).

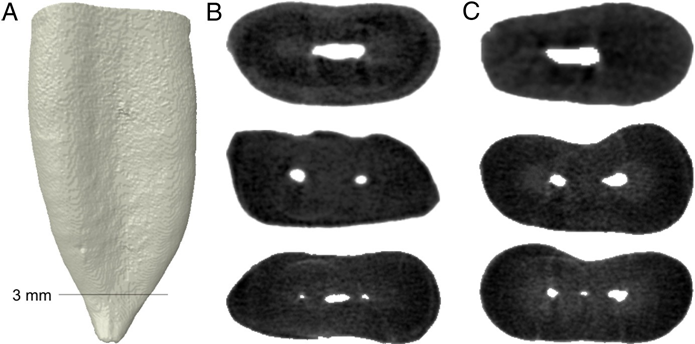

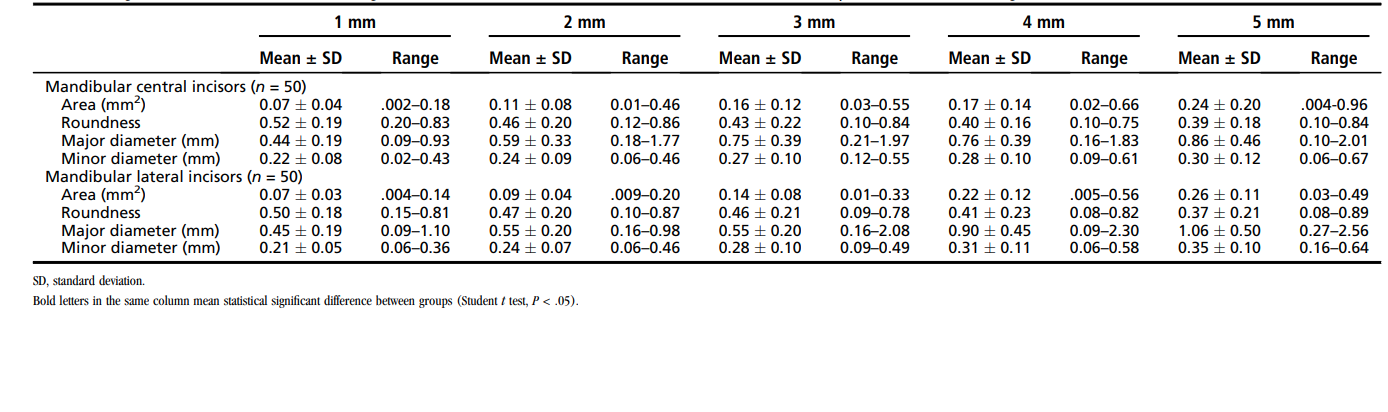

Статистической разницы не было обнаружено при сравнении объема, площади поверхности и значений SMI между центральными (4.38 1.97 мм3, 36.17 10.55 мм2 и 2.16 0.36 соответственно) и латеральными (4.74 1.33 мм3, 39.76 7.38 мм2 и 2.09 0.44 соответственно) резцами (P > .05). Результаты двумерного морфометрического анализа корневого канала на апикальной трети подробно изложены в Таблице 2. Площадь корневого канала в обоих зубах постепенно увеличивалась в корональном направлении. Формы каналов (округлость) не оставались постоянными от одного уровня к другому. В целом, средняя округлость, варьирующая от 0.37 0.21 до 0.52 0.19, представляет собой плоскую или овальную конфигурацию канала в апикальной трети обеих групп зубов. Анализ внешней анатомии образцов показал, что наличие борозд в проксимальных аспектах корня отражало конфигурацию поперечного сечения корневого канала. Статистической разницы не было найдено при сравнении площади, округлости и значений меньшего диаметра на всех проанализированных уровнях основного корневого канала (P > .05). В среднем, больший диаметр был в два раза больше длины меньшего диаметра. Последний, как правило, был самой узкой размерностью канала на всех уровнях. Однако была обнаружена значительная статистическая разница между центральными и латеральными резцами относительно большего диаметра канала на расстоянии 3 и 5 мм от апикального отверстия (P < .05). Больший диаметр корневого канала на уровне 5 мм также показал увеличение на 95.45% и 135.55% по сравнению с уровнем 1 мм в центральных и латеральных резцах соответственно.

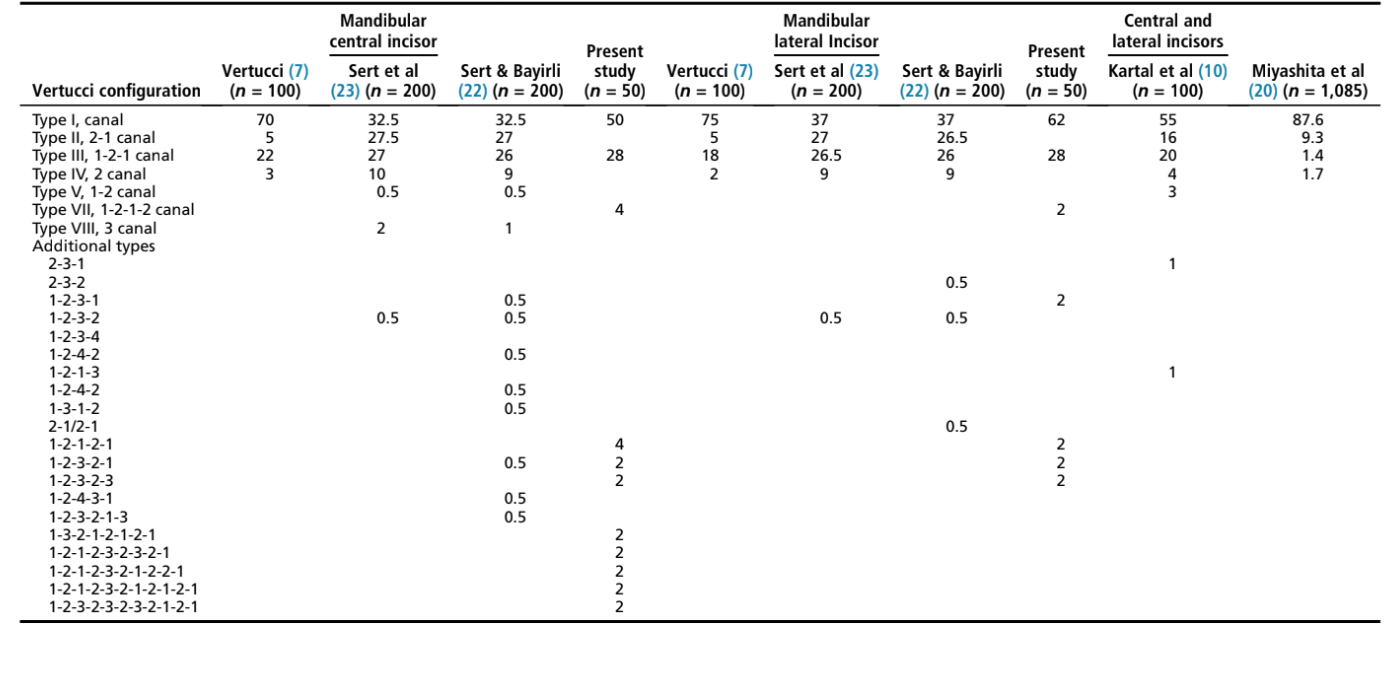

Качественные анализы трехмерных моделей системы корневых каналов центральных и боковых резцов подтверждают, что наиболее распространенными конфигурациями были типы I (50% и 62%, соответственно) (Рис. 3A) и III (28%) (Рис. 3B), а также конфигурация типа VII (Рис. 3C) и ее вариация (Рис. 3D). В настоящем исследовании были обнаружены восемь новых конфигураций корневых каналов (Рис. 3E–L), которые не включены в классическую систему конфигураций Вертуcci. Процентное распределение частоты морфологической конфигурации системы корневых каналов в нижних резцах суммировано в Таблице 3.

Обсуждение

Внешняя морфология центральных и латеральных резцов нижней челюсти считается схожей многими авторами. Обычно нижние резцы имеют один корень, который уже в мезио-дистальном направлении, чем в буколингвальном, и сужается к апексу.

Несмотря на то, что латеральный резец нижней челюсти напоминает центральный резец нижней челюсти, в среднем он был шире и длиннее. Вёльфель и Шейд сообщили о среднем размере 20.8 мм (в диапазоне от 16.9 до 26.7 мм) и 22.1 мм (в диапазоне от 18.5 до 26.6 мм) для 226 центральных и 234 латеральных резцов нижней челюсти соответственно, что соответствует настоящим результатам.

Вспомогательный канал определяется как любая ветвь основного канала или камеры пульпы, которая соединяется с внешней поверхностью корня, в то время как апикальный дельта — это наличие нескольких вспомогательных каналов на или около апекса. Они служат путями для прохождения раздражителей, в первую очередь, от пульпы к периодонтию. В настоящем исследовании апикальный дельта был наблюдаем только в одном центральном резце, в то время как все вспомогательные каналы находились в апикальной трети. В предыдущих исследованиях вспомогательные каналы в центральных и латеральных резцах нижней челюсти наблюдались в 3.2% и 3.9%, 10.3% и 3.8%, а также 24% и 26% образцов. Несмотря на то, что некоторые авторы не наблюдали апикальный дельта в этих группах зубов, его частота была зарегистрирована как 5.9% и 19.4%, а также 29.5% и 19.5% для центральных и латеральных резцов нижней челюсти соответственно. Такие различия могут быть объяснены разнообразием происхождения образцов или расовыми факторами, а также методами оценки. Однако эти результаты подтверждают доказательства того, что в нижних резцах вспомогательные каналы обычно расположены в апикальной трети.

Если операция становится необходимой, естественная анатомия изменяется, и необходимо учитывать дополнительные анатомические особенности. Результаты будут плохими, если эта измененная анатомия не будет распознана и должным образом обработана. Учитывая, что в нижних резцах большинство дополнительных каналов наблюдалось в апикальной трети; срезание корневого апекса на 3 мм во время хирургических процедур может удалить подавляющее большинство неподготовленных и незаполненных дополнительных каналов и тем самым устранить возможность неудачи. Однако в ходе хирургической процедуры необработанный истмус может стать видимым, и один форамен может превратиться в несколько фораменов. Несмотря на то, что каналы обычно имеют более лентоподобную или длинную овальную форму на корональных уровнях и становятся круглыми или овальными на расстоянии 1 мм от апикального форамена, интересно отметить, что количество и форма каналов не всегда оставались постоянными в апикальной трети. Таким образом, в этом случае хирургическая микроскопия и ультразвуковая подготовка корневого конца помогут клиницисту лучше визуализировать апекс, включая как каналы, так и истмус в подготовку корневого конца, чтобы обеспечить полное удаление и герметизацию системы корневых каналов.

Сходства между центральными и боковыми резцами нижней челюсти касаются не только внешней анатомии. На самом деле, 2- и 3-мерные анализы системы корневых каналов показали, что оба зуба имеют аналогичные характеристики. В отличие от предыдущих исследований, использующих методы очистки, секционирования, моделирования или рентгенографии, алгоритмы, применяемые в микрокомпьютерной томографии, позволяют дополнительно измерять основные геометрические параметры, такие как объем и площадь поверхности, а также дополнительные дескрипторы формы канала, такие как SMI. SMI определяется бесконечно малым увеличением поверхности, в то время как изменение объема связано с изменениями площади поверхности (т.е. выпуклостью структуры). Этот 3-мерный параметр включает измерение выпуклой кривизны поверхности, позволяя объективно количественно оценить, насколько объект «похож на стержень» или «похож на пластину». Для создания гладкой модели корневого канала использовался 3-мерный набор данных. С помощью этой модели площадь поверхности и объем использовались для расчета SMI. Объект, состоящий исключительно из пластин, имел бы SMI равный 0, а объект, состоящий исключительно из стержней, имел бы SMI равный 3. Объекты, содержащие смесь элементов, имели бы промежуточные значения. В заключение, если идеальная пластина увеличивается, площадь поверхности не изменяется, что дает SMI равный 0. Однако, если стержень расширяется, площадь поверхности увеличивается вместе с объемом, и SMI нормируется, так что идеальным стержням присваивается SMI равный 3. В настоящем исследовании результаты SMI показали, что система корневых каналов центральных (в диапазоне от 1.42 до 2.99) и боковых (в диапазоне от 1.4 до 3.06) резцов варьировала от плоской или овальной формы до цилиндрической геометрии.

Результаты объема и площади поверхности не могут быть сопоставлены, поскольку в литературе нет информации по этому вопросу относительно нижних резцов, хотя они на 70% и 50% меньше, чем у нижних клыков соответственно. В инфицированных корневых каналах возможно, что этот небольшой объем и площадь поверхности способствуют быстрому снижению эффективности ирригационного раствора во время формирующих процедур. В таких ситуациях рекомендуется непрерывная ирригация свежим раствором. Кроме того, было бы целесообразно провести промывание ирригационным раствором большого объема после завершения формирующей процедуры.

Эффективное очищение корневого канала зависит от точного определения рабочей длины и адекватного расширения апикального канала, что позволяет лучше проводить ирригацию в апикальной области, оптимизируя дезинфекцию корневого канала. В предыдущем исследовании нижних резцов сообщалось о диаметре канала от 0.13 до 0.80 мм (большой диаметр) и от 0.12 до 0.33 мм (малый диаметр) на 1 мм выше апикального отверстия. Несмотря на различия в методологическом подходе, эти результаты были довольно схожи с настоящими. Учитывая все проанализированные образцы, большие и малые диаметры корневого канала на этом уровне варьировались от 0.09 до 1.10 мм и от 0.02 до 0.43 мм соответственно. Miyashita и др. наблюдали, что в 4.6% их образца (n = 50) большой диаметр канала в апикальной трети превышал 0.7 мм, в то время как Mauger и др. нашли средний диаметр канала 0.49 мм (в диапазоне от 0.18 до 1.49) на этом уровне. Эти большие вариации согласуются со значениями круглости, которые варьировались от 0.15 до 0.83, что означает, что поперечное сечение канала варьировалось от ленты до более круглой формы. Эти данные также указывают на то, что в некоторых случаях механическое очищение на апикальном уровне можно улучшить только с помощью инструментов до размера ISO 100, чтобы избежать оставления нетронутых плавников на вестибулярной и/или язычной сторонах области центрального канала. Однако, учитывая, что нижние резцы имеют плоский корень с наименьшим диаметром в мезиодистальном направлении, использование инструментов с большим кончиком или сужением может привести к обнажению или перфорации корня. Это подчеркивает необходимость использования дополнительных средств дезинфекции, таких как пассивная ультразвуковая ирригация или отрицательное апикальное давление для улучшения апикального очищения.

На протяжении многих лет для исследования внутренней морфологии нижних резцов успешно использовались различные методы; однако некоторые присущие ограничения, которые неоднократно обсуждались, побудили к поиску новых методов, способных обеспечить улучшенные результаты. Разница в результатах предыдущих исследований может быть связана с ограничениями каждого метода и индивидуальными вариациями корневых каналов. In vivo и ex vivo исследования нижних резцов с использованием рентгенографических методов позволили лишь 2-мерную оценку сложности системы корневых каналов. Таким образом, результаты были ограничены количеством каналов и наличием общего или отдельного апикального выхода. Этот метод не позволяет определить, отделяет ли стенка дентита два различных канала или связаны ли два канала исмусом пульповой ткани, что можно было бы выяснить при секционировании образцов. Однако техники секционирования приводят к разрушению образцов, а также важных анатомических деталей, ограничивая анализ всего лишь несколькими сечениями корневого канала. Таким образом, при использовании традиционных методов тонкие детали системы корневых каналов могут быть утеряны в процессе подготовки образца. Чтобы преодолеть ограничения вышеупомянутых 2-мерных методов, в исследовании внутренней анатомии нижних резцов использовалась техника очищения. Основные преимущества этого метода заключаются в том, что он недорогой, не требует сложного лабораторного оборудования и позволяет тщательно исследовать систему корневых каналов. С другой стороны, зуб необратимо изменяется из-за его растворения и инъекции красителя. Кроме того, чернила могут проникать в области с высокой проницаемостью дентита и искажать внешний вид оригинального корневого канала. В отличие от этого, введенный материал может не адекватно заполнять все разветвления канала, что приводит к неточной картине пространства пульпового канала. Таким образом, в настоящем исследовании были изучены экстрагированные нижние резцы с использованием устройства, которое предоставляет 3-мерные и детализированные изображения зуба без необходимости секционирования, подготовки или разрушения образцов.

В 1974 году, используя очищенные зубы, Вертукки смог идентифицировать 8 различных конфигураций пульпового пространства. В совокупности лишь несколько исследований по нижним резцам пытались оценить морфологию корневого канала, используя эту систему конфигураций, как в настоящем исследовании. Таблица 3 суммирует основные результаты этих исследований. В целом, наиболее распространенными конфигурациями каналов как центральных, так и боковых нижних каналов были типы I и III. Тем не менее, несмотря на небольшой процент выборки, также было сообщено о множестве различных систем конфигураций (Таблица 3). Эта непоследовательность в сообщаемой распространенности различных морфологических систем корневых каналов нижних резцов, вероятно, связана с методологией, выбором выборки, дизайном исследования (in vivo против ex vivo), расовыми различиями или даже различной интерпретацией конфигурации канала разными исследователями.

Хотя наличие различных конфигураций корневых каналов в нижних резцах встречается редко по сравнению с классической системой конфигураций Вертуcci, клиницисты должны быть осведомлены об этих анатомических вариациях. Клинически рентгенограммы были одним из самых важных инструментов для выявления анатомических вариаций зубов. К сожалению, двойные корневые каналы в нижних резцах редко видны на клинических рентгенограммах, и рутинные эндодонтические процедуры с язычного подхода не позволяют выявить наличие второго канала.

Поэтому другие диагностические методы, такие как спиральная и конусно-лучевая компьютерная томография, а также использование хирургического операционного микроскопа могут быть полезны в таких условиях, поддерживая клиницистов в процессе диагностики и лечения нижних резцов. В заключение, представленные данные могут помочь клиницистам понять вариации в морфологии корневых каналов нижних резцов, чтобы преодолеть проблемы, связанные с процедурами формования и очистки.

Выводы

В целом, центральные и боковые резцы нижней челюсти были схожи по анализируемым параметрам в 2- и 3-мерном измерении. Наиболее распространенными конфигурациями каналов, наблюдаемыми в нижних резцах, были типы I и III по Вертуcci; однако также было описано 8 новых типов.

Авторы: Грациела Бьянки Леони, Марко Орелио Версиани, Иисус Джалма Пекора, Мануэл Дамиао де Соуза-Нето

Ссылки:

- Сикейра JF Jr, Алвеш FRF, Версиани MA и др. Корреляционный бактериологический и микро–компьютерный томографический анализ мезиальных каналов нижних моляров, подготовленных системами Self-Adjusting File, Reciproc и Twisted File. J Endod 2013;39:1044–50.

- Сикейра JF Jr. Реакция перирадикулярных тканей на лечение корневых каналов: преимущества и недостатки. Endod Top 2005;10:123–47.

- Петерс OA, Лайб A, Гёринг TN и др. Изменения в геометрии корневого канала после подготовки, оцененные с помощью высокоразрешающей компьютерной томографии. J Endod 2001;27:1–6.

- Версиани MA, Пекора JD, Соуза Нето MD. Микрокомпьютерный томографический анализ морфологии корневого канала одиночных корневых нижних клыков. Int Endod J 2013;46: 800–7.

- Версиани MA, Пекора JD, Соуза-Нето MD. Подготовка плоско-овальных корневых каналов с помощью инструмента саморегулирующегося файла: исследование с использованием микро-компьютерной томографии. J Endod 2011;37: 1002–7.

- Вертуcci FJ. Морфология корневого канала и ее связь с эндодонтическими процедурами. Endod Top 2005;10:3–29.

- Вертуcci FJ. Анатомия корневого канала передних зубов нижней челюсти. J Am Dent Assoc 1974;89:369–71.

- Мауэр MJ, Шиндлер WG, Уокер WA 3-й. Оценка морфологии каналов на различных уровнях резекции корня в нижних резцах. J Endod 1998;24:607–9.

- Гомес BP, Родригес HH, Танкрето N. Использование методики моделирования для исследования морфологии корневого канала нижних резцов. Int Endod J 1996;29:29–36.

- Картал N, Яникоглу FC. Морфология корневого канала нижних резцов. J Endod 1992;18:562–4.

- Наттресс BR, Мартин DM. Предсказуемость радиографической диагностики вариаций в анатомии корневого канала в нижних резцах и премолярах. Int Endod J 1991;24: 58–62.

- Уокер RT. Анатомия корневого канала нижних резцов в южнокитайской популяции. Int Endod J 1988;21:218–23.

- Кафе I, Кауфман A, Литтнер MM и др. Радиографическое исследование системы корневых каналов передних зубов нижней челюсти. Int Endod J 1985;18:253–9.

- Бенджамин KA, Довсон J. Частота двух корневых каналов в человеческих нижних резцах. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1974;38:122–6.

- Мадейра MC, Хетем S. Частота бифуркаций в нижних резцах. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1973;36:589–91.

- Грин D. Двойные каналы в одиночных корнях. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1973;35: 689–96.

- Пинеда F, Куттлер Y. Мезиодистальное и буколингвальное рентгенографическое исследование 7,275 корневых каналов. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1972;33:101–10.

- Лaws AJ. Распространенность каналов с неправильностями в нижних резцах: радиографическое исследование. N Z Dent J 1971;67:181–6.

- Ранкин-Уилсон RW, Генри P. Бифуркированный корневой канал в нижних передних зубах. J Am Dent Assoc 1965;70:1162–5.

- Миясита M, Касахара E, Ясуда E и др. Система корневых каналов нижнего резца. J Endod 1997;23:479–84.

- Харгревс KM, Коэн S. Пути пульпы Коэна, 10-е изд. Сент-Луис: Мосби; 2011.

- Серт S, Байирли GS. Оценка конфигураций корневых каналов постоянных зубов нижней и верхней челюсти по полу в турецкой популяции. J Endod 2004;30: 391–8.

- Серт S, Асланалп V, Таналап J. Исследование конфигураций корневых каналов постоянных зубов нижней челюсти в турецкой популяции. Int Endod J 2004;37:494–9.

- Нео J, Чи LF. Ретроспективное клиническое исследование эндодонтически обработанных нижних резцов в выбранной китайской популяции. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1990;70:782–3.

- Беллицци R, Хартвелл G. Клиническое исследование эндодонтически обработанных передних зубов нижней челюсти in vivo. J Endod 1983;9:246–8.

- Версиани MA, Стейер L, Де-Деус G и др. Исследование микро-компьютерной томографии овальных каналов, подготовленных с помощью Self-adjusting File, Reciproc, WaveOne и Protaper Universal. J Endod 2013;39:1060–6.

- Версиани MA, Пекора JD, Соуза-Нето MD. Морфология корня и корневого канала четырехкорневых верхних вторых моляров: исследование с использованием микро-компьютерной томографии. J Endod 2012;38:977–82.

- Петерс OA, Лайб A, Рюгзеггер P и др. Трехмерный анализ геометрии корневого канала с помощью высокоразрешающей компьютерной томографии. J Dent Res 2000;79:1405–9.

- Де Деус QD. Частота, расположение и направление латеральных, вторичных и дополнительных каналов. J Endod 1975;1:361–6.

- Вёльфель JB, Шейд RC. Зубная анатомия: ее значение для стоматологии, 6-е изд. Филадельфия: Липпинкотт Уильямс и Уилкинс; 2002.

- У Wu MK, Р’Орис A, Баркис D и др. Распространенность и степень длинных овальных каналов в апикальной трети. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000;89:739–43.

- Хаапасало M, Шен Y, Цянь W и др. Ирригация в эндодонтии. Dent Clin North Am 2010;54:291–312.

- Форнари VJ, Силва-Соуса YT, Ванни JR и др. Гистологическая оценка эффективности увеличенной апикальной расширения для очистки апикальной трети изогнутых каналов. Int Endod J 2010;43:988–94.

- Нилакантан P, Суббарао C, Суббарао CV. Сравнительная оценка модифицированной техники окрашивания и очистки каналов, конусно-лучевой компьютерной томографии, периферической количественной компьютерной томографии, спиральной компьютерной томографии и обычной и контрастной цифровой радиографии при изучении морфологии корневого канала. J Endod 2010;36:1547–51.

- Кляйн RM, Блейк SA, Наттресс BR и др. Оценка угла наклона рентгеновского луча для успешной идентификации двойного канала в нижних резцах. Int Endod J 1997;30:58–63.