Дополнительные шаги по удалению твердых остатков из анатомических особенностей мезиального корневого канала нижних моляров: микрокомпьютерное томографическое исследование

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления).

Аннотация

Введение: Это in vitro исследование стремилось сравнить эффективность устройства активации ирриганта с использованием звуковых волн с ультразвуковой активацией и игольчатой ирригацией для удаления твердых тканей (ТТ) из анатомических сложностей системы корневого канала.

Методы: Были выбраны двадцать семь мезиальных корней экстрагированных человеческих нижних моляров с 2 каналами, соединенными исмусом, на основе микрокомпьютерной томографии (размер вокселя 12 мм). Мезиальные каналы были механически подготовлены до ProTaper Next X3 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Швейцария) и анатомически распределены на 3 группы (n = 9) в соответствии с финальным протоколом ирригации: звуковая активация ирригации (SAI) с использованием системы EDDY (VDW GbmH, Мюнхен, Германия) в течение 3 X 20 секунд, ультразвуковая активация ирригации (UAI) с использованием наконечника Irrisafe размером 20 (Satelec Acteon, Меригнак, Франция) в течение 3 X 20 секунд и традиционная ирригация с использованием иглы 30-G, адаптированной к шприцу. Микрокомпьютерные томографические сканирования были выполнены после инструментирования и после дополнительной активации ирриганта. После реконструкции и ко-регистрации был рассчитан объем, заполненный ТТ до и после активации ирриганта, и средний процент уменьшения ТТ после финальной ирригации был сопоставлен внутри и между группами с использованием парного t теста и одностороннего анализа дисперсии с пост-хок тестом Тьюки соответственно (α = 5%).

Результаты: Значительное снижение объема, заполненного HTD после активации ирриганта, было отмечено во всех группах (P ˂ .05). Процентное снижение HTD в группе UAI (66.8%) было значительно выше, чем в группе SAI (36.4%) (P ˂ .05), в то время как результат группы традиционного орошения (43.7%) статистически не отличался от групп UAI или SAI (P ˃ .05).

Выводы: Все протестированные дополнительные этапы орошения значительно снизили количество мусора, образующегося во время подготовки корневого канала. Ультразвуковая активация привела к наибольшему среднему снижению мусора. (J Endod 2020;46:1508–1514.)

Хемомеханическая подготовка системы корневого канала включает в себя увеличение пространства канала с помощью ручных и/или механических инструментов в сочетании с орошением антимикробными растворами. Хотя механическая инструментальная обработка необходима для обеспечения доступа ирригантов в апикальную область и для правильного заполнения корня, она имеет ряд недостатков. К ним относятся образование смывного слоя на стенках канала, отсутствие полного покрытия поверхности стенки канала и образование мусора из твердых тканей (HTD), который может накапливаться в вторичной анатомии. В инфицированных каналах накопленный HTD может содержать бактерии и служить очагом для повторной инфекции корневого канала. Кроме того, мусор, упакованный в системе канала, может ухудшить тщательную дезинфекцию и заполнение. Поэтому ирригирующие растворы имеют решающее значение для удаления мусора, очистки неинструментированных участков корневых каналов, удаления смывного слоя и дальнейшей дезинфекции пространства канала.

Традиционный метод ирригации с использованием шприца и иглы часто не обеспечивает адекватной доставки ирригантов в сложную 3-мерную (3D) микроструктуру системы каналов, поскольку проникновение жидкости за пределы кончика иглы ограничено, а расширения каналов часто содержат остатки после ирригации. Следовательно, были предложены различные ультразвуковые и звуковые методы активации для улучшения распределения ирриганта в пространстве корневого канала, увеличивая его эффективность.

Ультразвуково активированная ирригация (УАИ) подразумевает активацию ирриганта с помощью ультразвукового инструмента, помещенного в центр канала, обычно после его формования. Хотя эффекты кавитации были наблюдаемы при УАИ, считается, что акустическая микропотоковая активность является основным очищающим действием. Многочисленные

in vitro исследования показали, что УАИ более эффективна, чем традиционная ирригация шприцем, в очистке неровностей корневого канала.

Кроме того, значительно более чистые истмусы также были продемонстрированы при использовании UAI по сравнению с ирригацией шприцем, как in vitro, так и in vivo. Недостатками UAI являются поломка инструмента и неконтролируемое удаление дентин из стенок корневого канала.

В сравнении с ультразвуковыми инструментами, которые работают на частоте выше 20 кГц, устройства с активированной звуковой ирригацией (SAI) работают на более низких частотах (20–20,000 Гц) и, следовательно, создают более низкие сдвиговые напряжения. Недавно было представлено новое звуковое устройство (EDDY; VDW GbmH, Мюнхен, Германия), работающее на более высокой частоте (6000 Гц), чем другие устройства SAI. Система EDDY состоит из гладкого сужающегося полимерного наконечника, соединенного с звуковым скейлером, который активируется в пространстве корневого канала после окончательной формовки. Ряд исследований in vitro показал, что EDDY работает лучше, чем ирригация шприцем, в отношении удаления гидроксида кальция, гидрогеля, имитирующего биопленку, из истмуса, остатков на стенках канала и слоя замутненности, а также мягких тканей из бороздки стенки корневого канала.

По сравнению с UAI, результаты менее однозначны. Хотя некоторые исследования продемонстрировали лучшие результаты очистки с EDDY, другие не обнаружили разницы между ними. Тем не менее, большинство из этих исследований использовали непроверенные модели или неадекватные суррогатные результаты, или же касались очень специфических ситуаций для очистки каналов; следовательно, информация о стандартных клинически значимых результатах все еще отсутствует. За исключением 1 исследования, нет информации о работе EDDY по удалению HTD из больших истмусных областей в мезальных корневых каналах нижних моляров. Поэтому целью этого in vitro исследования было сравнить эффективность системы EDDY с ультразвуковой активацией и ирригацией с помощью шприца в удалении накопленного HTD из анатомических сложностей мезальных корневых каналов нижних моляров с помощью анализа микрокомпьютерной томографии (микро-КТ). Нулевая гипотеза, которая была протестирована, заключалась в том, что не было различий в удалении HTD среди 3 дополнительных этапов ирригации.

Материалы и методы

Выбор образцов и визуализация После одобрения этическим комитетом Университета Гента (протокол EC/2017/1638), Гент, Бельгия, было выбрано 27 зубов с полностью закрытыми верхушками и 2 каналами, соединенными большой перетяжкой в умеренно изогнутых медиальных корнях, из пула нижнечелюстных моляров, удаленных по причинам, не связанным с данным исследованием. Расчет размера выборки показал, что для анализа с мощностью 80% и уровнем значимости 5% требуется 9 корней в группе с средней разницей в 23% уменьшения остатков. Образцы были вмонтированы в самозатвердевающую акриловую смолу и отсканированы с размером вокселя 12 мм с использованием специально разработанного микротомографа HECTOR (Система высокоэнергетической КТ, оптимизированная для исследований) (Центр рентгеновской томографии, Гент, Бельгия). Система была настроена на 120 кВ и 138 мА. Для каждого сканирования,

было получено 2001 проекция, охватывающая полный 360◦ поворот вокруг вертикальной оси. Изображения были реконструированы в поперечные срезы с помощью программного обеспечения NRecon v.1.6.9 (Bruker-microCT, Контрих, Бельгия) с использованием стандартизированных параметров для затвердевания пучка (15%), коррекции артефактов кольца (5%) и аналогичных пределов контраста. Объем интереса (медиальный корень) был выбран от цементно-эмалевого соединения до верхушки корня, а область интереса в каждом срезе включала область как корневых каналов, так и перетяжки. Программное обеспечение CTAn v.1.14.4 (Bruker micro-CT) использовалось для оценки конфигурации корневого канала и для измерения высоты, ширины и длины перетяжки, а также длины (в мм), объема (в мм3), площади поверхности (в мм2) и индекса модели структуры (SMI) системы корневых каналов медиального корня. Трехмерные модели медиальных каналов также были созданы и качественно оценены с точки зрения конфигурации канала (CTVol v.2.2.1, Bruker-microCT).

Подготовка корневого канала и группы После традиционной подготовки доступа к полости канала, мезальные корневые каналы последовательно обрабатывались инструментами ProTaper Next (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) X1, X2 и X3 (размер 30, 0.07 конусность) до 0.5 мм от главного апикального отверстия. Каналы промывались 1 мл 2.5% гипохлорита натрия (NaOCl) после каждого инструмента с использованием иглы 27-G (Monoject; Sherwood Medical, Norfolk, NE), адаптированной к 3-мл шприцу. Затем каналы высушивались абсорбирующими бумажными точками, и корни подвергались новому сканированию и реконструкции с применением ранее упомянутых параметров. Послеоперационные сканирования были совмещены с соответствующими предоперационными наборами данных с использованием модуля жесткой регистрации программного обеспечения 3D Slicer 4.3.1 (доступно на www.slicer.org), и количественная оценка HTD проводилась с использованием программного обеспечения Fiji (Fiji v.1.47n; Fiji, Madison, WI), как описано в других источниках. Наличие материала с плотностью, аналогичной дентинам, в областях, ранее занимаемых воздухом в неподготовленном пространстве корневого канала, считалось HTD. Общий объем HTD после подготовки корневого канала измерялся (в мм3) и выражался в процентах от общего объема системы канала (объем% HTD). С целью повышения внутренней валидности эксперимента образцы были анатомически сопоставлены по длине канала, конфигурации канала, морфологии истмуса и объему% HTD и далее распределены на 3 группы (n = 9) в соответствии с дополнительным протоколом промывания следующим образом:

- Ирригация с помощью шприца и иглы (SNI): каналы промывались 3 мл 2,5% NaOCl с использованием иглы с насечкой 30-G (Appli-Vac Irrigating Needle Tip; Vista Dental, Racine, WI), адаптированной к 3-мл шприцу, со средней скоростью потока 0,14 мл/с.

- Сонически активированная ирригация (SAI): в каждом канале использовалась неконтурная полимерная игла размером 25, 0,04 (EDDY), управляемая воздушным наконечником (Proxeo; W&H, Bürmoos, Austria), в течение 3 X 20 секунд на максимальной интенсивности (частота 6000 Гц).

- Ультразвуково активированная ирригация (UAI): в корневых каналах использовалась неконтурная проволока из нержавеющей стали размером 20 (Irrisafe; Satelec Acteon, Mérignac, France), приводимая в действие ультразвуковым устройством (Suprasson Pmax Newtron, Satelec) в течение 3 X 20 секунд на 45% от максимальной мощности (желтый 9). Проволока была предварительно изогнута, чтобы ограничить контакт со стенками канала.

Наконечники всех инструментов были расположены на 2 мм от рабочей длины, и ирригация проводилась с помощью движения вверх и вниз с амплитудой 2 мм. В группах SAI и UAI мезиальный корневой канал промывался 1 мл 2,5% NaOCl между каждым 20-секундным циклом с использованием иглы 27-G, адаптированной к 3-мл шприцу. Все процедуры выполнялись опытным и предварительно обученным оператором.

Анализ изображений

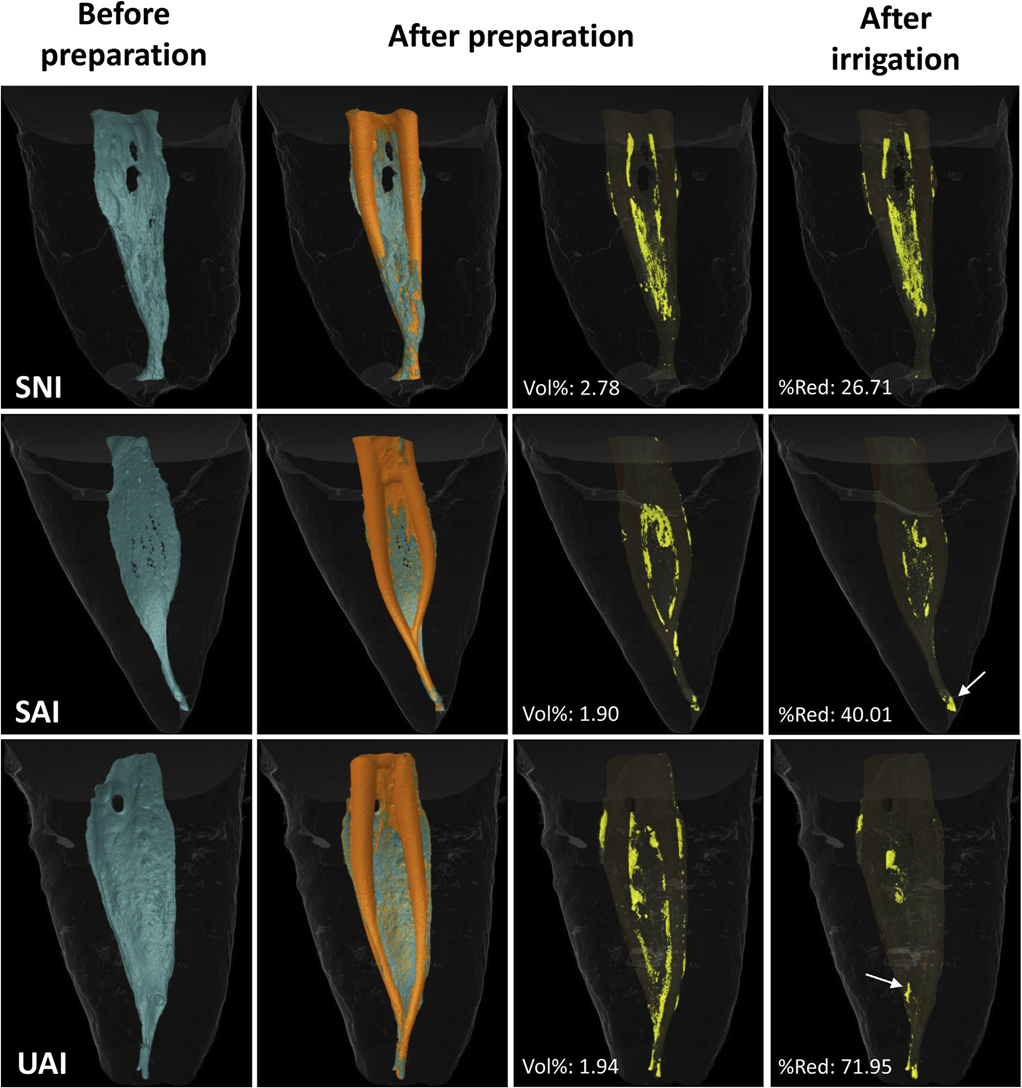

После дополнительных процедур ирригации каждый корневой канал был высушен абсорбирующей бумажной точкой, и было выполнено окончательное микрокомпьютерное томографирование с использованием тех же параметров. После совместного анализа наборов данных был измерен объем % HTD, и процентное снижение HTD было рассчитано по следующей формуле: 100 2 ([VAF X 100]/VBF), где VBF и VAF - это объем HTD до и после дополнительных протоколов ирригации соответственно. Все измерения проводил экзаменатор, не знающий о финальном протоколе ирригации в каждом образце. Соответствующие цветные модели корневых каналов (зеленый и оранжевый цвета указывают на предоперационные и послеоперационные поверхности каналов соответственно) и остатки (желтого цвета) позволили провести качественное сравнение распределения HTD в каждой части корневых каналов до и после экспериментальных процедур.

Статистический анализ

Данные были нормально распределены (тест Шапиро-Уилка, P ˃ .05) и представлены в виде средних значений с стандартными отклонениями. Для сравнения процента значений HTD до и после финальной ирригации в каждой группе использовался парный t тест. Статистическое сравнение процента снижения HTD между группами проводилось с использованием однофакторного дисперсионного анализа с пост-хок тестами Тьюки, уровень значимости установлен на уровне 5% (SPSS v25.0; IBM Corp, Armonk, NY).

Результаты

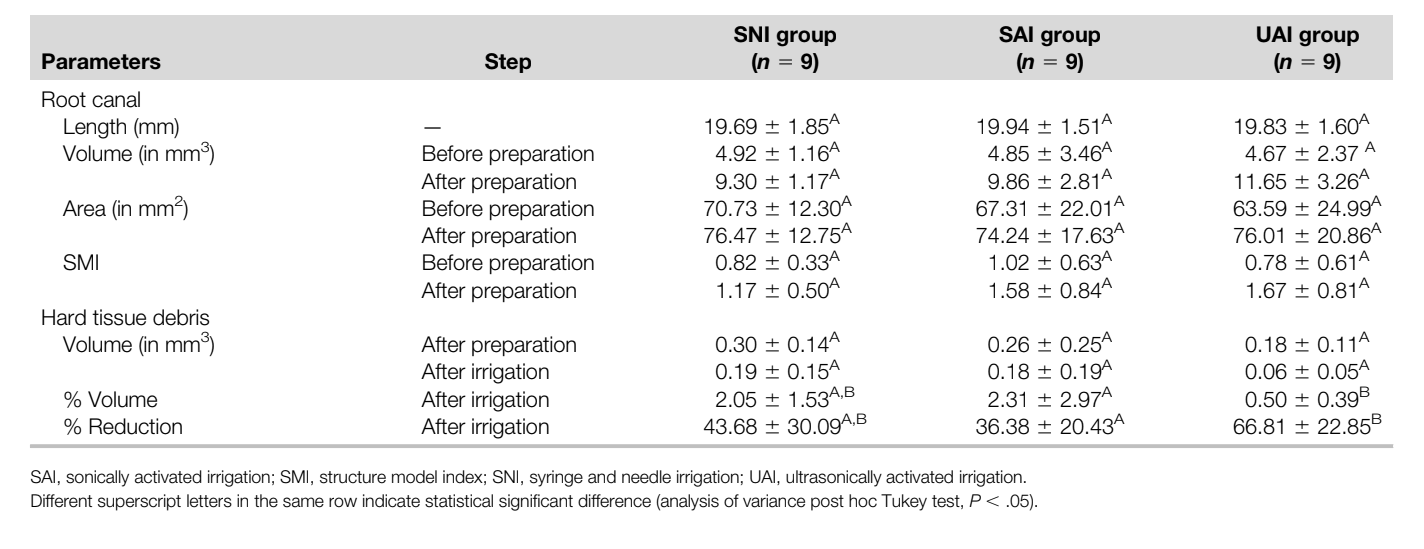

Трехмерные параметры (длина, объем, площадь поверхности и SMI), оцененные до и после подготовки и ирригационных процедур, проведенных в мезиальном корневом канале нижних моляров, подробно описаны в Таблице 1. Статистически значимых различий по анализируемым 3D параметрам, а также по объему% HTD после подготовки (P ˃ .05) не было отмечено, что демонстрирует степень однородности групп до и после операции. Значительное снижение HTD после финальных ирригационных протоколов было наблюдено во всех группах (P ˂ .05). Процентное снижение HTD в группе UAI (66.8%) было значительно выше, чем в группе SAI (36.4%) (P ˂ .05; разница 30.4% с 95% доверительным интервалом, 6.3%–54.6%), в то время как процент снижения HDT в группе SNI (43.7%) статистически не отличался от групп UAI и SAI (P ˃ .05). Таким образом, нулевая гипотеза была отвергнута. Представительные трехмерные модели мезиальной корневой системы канала групп SNI, SAI и UAI до и после экспериментальных процедур показаны в Рисунке 1. В некоторых образцах, в основном из групп SNI и SAI, после ирригационного протокола HTD можно было наблюдать в различных областях по сравнению с тем, что наблюдалось после подготовки, что предполагает смещение, а не удаление HTD (Рис. 1).

Обсуждение

Данное исследование было направлено на оценку удаления HTD с использованием различных дополнительных протоколов ирригации после подготовки сложных извитых корней нижних моляров. В ходе механической подготовки этой сложной анатомии канала было показано, что HTD, упакованный в области извитости, расширениях канала и апикальных разветвлениях, может потенциально мешать дезинфекции, препятствуя потоку ирригатора и нейтрализуя антибактериальные эффекты ирригирующих растворов. Поэтому в настоящем исследовании были выбраны медиальные корни нижних моляров с большими областями извитости вместо менее сложных анатомий, таких как конфигурация типа Вертуки II, использованная в большинстве предыдущих исследований по этой теме. Также, с целью увеличения внутренней валидности исследования путем уменьшения анатомического смещения среди образцов, группы были сбалансированы по 3D морфометрическим параметрам корневых каналов (длина, объем, площадь поверхности и SMI), полученным после предварительного скрининга образцов с использованием микрокомпьютерной томографии (Таблица 1).

В целом, наши результаты показали значительное среднее процентное снижение HTD во всех группах после окончательных протоколов ирригации (Таблица 1), что может быть клинически интерпретировано как улучшение чистоты системы корневого канала. Однако ни один из протоколов ирригации не смог сделать мезальный корневой канал полностью свободным от частиц дентин. Это соответствует нескольким исследованиям и демонстрирует, что остатки, накопившиеся в областях анатомических неровностей, не могут быть удалены с помощью современных доступных техник. Кроме того, несмотря на дополнительную попытку сбалансировать группы по количеству остатков, созданных механической подготовкой, вариации в проценте снижения остатков среди образцов оставались высокими в конце эксперимента, что может указывать на то, что распределение HTD в пространстве корневого канала может быть непредсказуемым, независимо от методов подготовки и/или ирригации. Также важно подчеркнуть, что процедура подготовки в этом исследовании была направлена на имитацию клинического сценария с использованием последовательности ротационных инструментов и прерывистых шагов ирригации. В результате этого было получено более низкое среднее значение объема% HTD (2.86%) после подготовки по сравнению с предыдущими исследованиями с использованием микро-КТ на эту тему, в которых не проводилась или проводилась лишь минимальная ирригация во время инструментирования. Более того, в некоторых из этих исследований подготовка канала проводилась с использованием рециркуляционных систем, которые, как было показано, создают большее количество дентинных остатков, чем непрерывные ротационные инструменты. Наконец, несмотря на то, что ирригация с EDTA после формовки канала показала снижение уровней HTD, этот раствор не использовался в данном исследовании, поскольку он добавил бы смешивающую переменную, которая не позволила бы нам наблюдать изолированный эффект протоколов ирригации. Таким образом, остается неясным, в какой степени дополнительное использование EDTA после различных окончательных протоколов ирригации повлияло бы на уровни HTD.

В настоящем исследовании, хотя статистическая значимость была на грани (P = .04), UAI привела к значительно большему проценту уменьшения HTD (66.8%) по сравнению с активацией ирригирующего раствора с помощью ультразвуковой системы EDDY (SAI = 36.4%). Эффективность UAI объясняется производством акустических микроволн, кавитацией и генерацией тепла, что может способствовать удалению большего количества остатков тканей и дентинного мусора по сравнению с ультразвуковой активацией. Также, хотя оба инструмента имеют одинаковые диаметры наконечников, файл IrriSafe является неусеченным инструментом, что снижает вероятность контакта со стенками и затухания движения во время работы по сравнению с усеченным наконечником EDDY. С другой стороны, недавнее исследование с использованием микро-КТ для оценки удаления HTD из мезиального корневого канала с конфигурацией типа II по Вертучи сообщило о схожих результатах в отношении ультразвуковой активации (66.8%) или ультразвуковой активации с EDDY (56.9%). Тем не менее, отсутствие статистической разницы между UAI и SAI в исследовании Рёдига и др. может быть объяснено менее сложной анатомией каналов образцов (тип II по Вертучи) и использованием ультразвукового наконечника (Irrisafe 25), аналогичного по размеру наконечнику главного апикального инструмента (Reciproc R25 [VDW, Мюнхен, Германия]). Как было продемонстрировано, эффективность ультразвуковой активации связана с взаимодействием ультразвуковой энергии и ирригирующего раствора, что означает, что наконечник ультразвукового устройства должен свободно вибрировать в пространстве корневого канала. Таким образом, в настоящем исследовании использование более тонкого ультразвукового наконечника (Irrisafe 20), связанного с большим апикальным расширением (размер 30, 0.07 конусность), возможно, способствовало активации ирригирующего раствора и, следовательно, увеличило его эффективность в удалении упакованного HTD.

Несмотря на более низкое среднее процентное снижение HTD в группе SNI (43,7%) по сравнению с образцами, активированными ультразвуком (66,8%), статистически значимой разницы между этими протоколами ирригации не было обнаружено, что противоречит нескольким публикациям, которые сообщали о лучшем очищении корневых каналов после использования UAI по сравнению с игольной ирригацией. Тем не менее, настоящие результаты (UAI = 66,8% и SNI = 43,7%) были схожи и подтверждают выводы Рёдига и др. (UAI = 66,8% и SNI = 44,1%). Этот результат можно объяснить меньшим диаметром ирригационной иглы во время финального этапа ирригации (30 G) по сравнению с диаметром иглы, применяемой во время подготовки (27 G), и её введением ближе к рабочей длине, что было доказано как значительно улучшающее удаление HTD из мезального корневого канала нижних моляров. Кроме того, скорость потока в настоящем исследовании (0,14 мл/с) была как минимум на 40% выше, чем в большинстве предыдущих отчетов, использующих скорости потока ниже 0,1 мл/с. Поскольку объемы ирригантов в каждой группе были стандартизированы, время контакта ирриганта в группах UAI и SAI было дольше, чем в группе SNI. Тем не менее, хотя время контакта раствора NaOCl может быть актуальным для антимикробного действия или растворения мягких тканей, учитывая его химические свойства, оно менее важно для удаления твердых остатков.

Интересным открытием настоящего исследования было наблюдение, что в некоторых образцах, в основном в группах SAI и SNI, некоторые остатки переместились с одного места на другое и остались внутри системы корневых каналов вместо того, чтобы быть удаленными с помощью дополнительных процедур ирригации (Рис. 1). Можно предположить, что анатомические сложности корневых каналов, выбранных для этого исследования, оказали значительное влияние на эффективность протестированных протоколов ирригации, что способствовало полученным результатам. Также необходимо подчеркнуть, что разрушение или отделение остатков не гарантирует их удаление, если нет благоприятного потока ирригатора к устью канала, и требуются дальнейшие исследования для оценки других параметров промывания (например, объем и поток ирригатора) с использованием различных шприцев/игл и протоколов звуковой активации для удаления не только дентинных остатков, но и биопленки из сложной анатомии каналов. Более того, хотя протестированные протоколы ирригации привели к значительному снижению содержания остатков, их клиническая значимость остается неясной, и необходимо дополнительное исследование для оценки их влияния на уровень успеха лечения корневых каналов.

Заключение

Все финальные дополнительные этапы ирригации уменьшили количество остатков, накопившихся после подготовки корневого канала, и привели к улучшению чистоты. UAI показала лучшие результаты по сравнению с системой SAI в отношении процентного снижения HTD из сложной мезиальной системы корневого канала нижних моляров. Ни один из протестированных методов не смог сделать системы корневых каналов свободными от остатков.

Авторы: Доминик Линден, Маттью Бун, Мике Де Бруйн, Роеланд Де Мур, Марко А. Версиани, Мартен Мейр

Ссылки:

- Хаапасало Х, Эндал У, Занди Х и др. Устранение эндодонтической инфекции с помощью инструментов и ирригационных растворов. Endod Topics 2005;10:77–102.

- Паке Ф, Бесслер К, Цендер М. Уровни накопленных твердых остатков в мезиальных корнях нижних моляров после последовательных этапов ирригации. Int Endod J 2011;44:148–53.

- Гутартс Р, Нустейн Дж, Ридер А и др. Эффективность удаления остатков с помощью ультразвуковой ирригации после ручной ротационной инструментовки в человеческих нижних молярах. J Endod 2005;31:166–70.

- Бутсиукис К, Ламбрианидис Т, Верхааген Б и др. Влияние глубины введения иглы на поток ирригатора в корневом канале: оценка с использованием неустойчивой модели вычислительной гидродинамики. J Endod 2010;36:1664–8.

- Чан Р, Версиани МА, Фридман С и др. Эффективность трех дополнительных протоколов ирригации для удаления твердых остатков из мезиальной системы корневого канала нижних моляров. J Endod 2019;45:923–9.

- Нустейн Дж. Звуковая и ультразвуковая ирригация. В: Беттина Б, редактор. Эндодонтическая ирригация: химическая дезинфекция системы корневого канала. Швейцария: Springer; 2015. с. 173–98.

- Ван дер Слуис ЛВ, Верслуис М, Ву МК и др. Пассивная ультразвуковая ирригация корневого канала: обзор литературы. Int Endod J 2007;40:415–26.

- Маседо Р, Верхааген Б, Ривас ДФ и др. Измерение кавитации во время звуковой и ультразвуковой активированной ирригации. J Endod 2014;40:580–3.

- Цзян ЛМ, Верхааген Б, Верслуис М и др. Влияние ультразвуковой интенсивности на эффективность очистки пассивной ультразвуковой ирригации. J Endod 2011;37:688–92.

- Ли СД, Ву МК, Веселинк ПР. Эффективность ирригации с помощью шприца и ультразвука для удаления остатков из смоделированных неровностей в стенках подготовленных корневых каналов. Int Endod J 2004;37:672–8.

- Сабинс РА, Джонсон ДжД, Хеллстейн ДжW. Сравнение эффективности очистки краткосрочной звуковой и ультразвуковой пассивной ирригации после ручной инструментовки в корневых каналах моляров. J Endod 2003;29:674–8.

- Дуке ХА, Дуарте МА, Канали ЛК и др. Сравнительная эффективность новых механических устройств для агитации ирригатора для удаления остатков из канала и истмуса мезиальных корней нижних моляров. J Endod 2017;43:326–31.

- Бутсиукис К, Цимпулас Н. Неконтролируемое удаление дентин во время активации ультразвукового ирригатора in vitro. J Endod 2016;42:289–93.

- Ахмад М, Питт Форд ТР, Крам ЛА. Ультразвуковое удаление остатков из корневых каналов: взгляд на вовлеченные механизмы. J Endod 1987;13:93–101.

- Доннермайер Д, Вирш Х, Бюрклейн С и др. Удаление гидроксида кальция из искусственных борозд в прямых корневых каналах: звуковая активация с использованием EDDY против пассивной ультразвуковой ирригации и XPendo Finisher. J Endod 2019;45:322–6.

- Свимберге РК, Де Клерк А, Де Мур РД и др. Эффективность звуковой, ультразвуковой и лазерной активированной ирригации в удалении гидрогеля, имитирующего биопленку, из модели истмуса. Int Endod J 2019;52:515–23.

- Хаупт Ф, Мейнель М, Гунавардана А и др. Эффективность различных активированных техник ирригации на удаление остатков и слоя размазывания из изогнутых корневых каналов: оценка SEM. Aust Endod J 2020;46:40–6.

- Урбан К, Доннермайер Д, Шафер Е и др. Чистота канала с использованием различных систем активации ирригации: оценка SEM. Clin Oral Investig 2017;21:2681–7.

- Конде АХ, Эстевес Р, Лороно Г и др. Влияние звуковой и ультразвуковой активации на растворение органической ткани из смоделированных борозд в корневых каналах с использованием гипохлорита натрия и ЭДТА. Int Endod J 2017;50:976–82.

- Маркес-да-Силва Б, Альберон СС, Томазиньо ФС и др. Эффективность пяти инструментов при удалении пасты гидроксида кальция из смоделированных внутренних полостей резорбции корней в экстрагированных верхних центральных резцах. Int Endod J 2020;53:366–75.

- Плотино Г, Гранде НМ, Меркаде М и др. Эффективность звуковых и ультразвуковых ирригационных устройств в удалении остатков из неровностей канала в искусственных корневых каналах. J Appl Oral Sci 2019;27:e20180045.

- Рёдиг Т, Коберг К, Бакстер С и др. Оценка микрокомпьютерной томографии звуковой и ультразвуковой активированной ирригации на удаление твердых остатков из мезиальных корневых каналов нижних моляров, содержащих истмус. Int Endod J 2019;52:1173–81.

- Версиани МА, Алвес ФР, Андраде-Юниор КВ и др. Оценка микрокомпьютерной томографии эффективности удаления твердых остатков из области корневого канала и истмуса с помощью систем ирригации с положительным и отрицательным давлением. Int Endod J 2016;49:1079–87.

- Паке Ф, Лайб А, Гаутшчи Х и др. Анализ накопления твердых остатков с помощью сканирования высокоразрешающей компьютерной томографии. J Endod 2009;35:1044–7.

- Де-Деус Г, Маринс Ж, Силва ЕЖ и др. Накопленные твердые остатки, образованные во время ротационной и ротационной подготовки канала из никель-титана. J Endod 2015;41:676–81.

- Фрейре ЛГ, Иглейсиас ЭФ, Кунья РС и др. Оценка микрокомпьютерной томографии удаления твердых остатков после различных методов ирригации и их влияние на заполнение изогнутых каналов. J Endod 2015;41:1660–6.

- Келеш А, Алчин Х, Соуза-Нето МД и др. Дополнительные этапы для удаления твердых остатков из систем каналов, содержащих истмус. J Endod 2016;42:1677–82.

- Леони ГБ, Версиани МА, Силва-Соуса ЙТ и др. Экспериментальная оценка четырех финальных протоколов ирригации на удаление твердых остатков из мезиальной системы корневого канала нижних первых моляров. Int Endod J 2017;50:398–406.

- Перес Р, Невес АА, Белладонна ФГ и др. Влияние глубины введения иглы на удаление твердых остатков. Int Endod J 2017;50:560–8.

- Силва ЕЖ, Карвальо КР, Белладонна ФГ и др. Оценка микрокомпьютерной томографии различных финальных протоколов ирригации на удаление твердых остатков из мезиального корня нижних моляров, содержащего истмус. Clin Oral Investig 2019;23:681–7.

- Ян Q, Лю МВ, Чжу ЛХ и др. Исследование микрокомпьютерной томографии на удаление накопленных твердых остатков из системы корневого канала нижних моляров при использовании нового подхода к ирригации с активированным лазером. Int Endod J 2020;53:529–38.

- Робинсон ДжП, Ламли ПДж, Купер ПР и др. Техника ротационного корневого канала вызывает большее накопление остатков, чем непрерывная ротационная техника, как оценено с помощью трехмерной микрокомпьютерной томографии. J Endod 2013;39:1067–70.

- Рёдиг Т, Седги М, Кониетшке Ф и др. Эффективность ирригации с помощью шприца, RinsEndo и пассивной ультразвуковой ирригации в удалении остатков из неровностей в корневых каналах с различными апикальными размерами. Int Endod J 2010;43:581–9.

- Ван дер Слуис ЛВ, Гамбарини Г, Ву МК и др. Влияние объема, типа ирригатора и метода промывания на удаление искусственно размещенных дентинных остатков из апикального корневого канала во время пассивной ультразвуковой ирригации. Int Endod J 2006;39:472–6.

- Бутсиукис К, Ван дер Слуис Л. Ирригация с помощью шприца: сочетание эндодонтии и динамики жидкости. В: Беттина Б, редактор. Эндодонтическая ирригация: химическая дезинфекция системы корневого канала. Швейцария: Springer; 2015. с. 45–64.

- Бутсиукис К, Ламбрианидис Т, Кастринакис Э. Поток ирригатора в подготовленном корневом канале с использованием различных скоростей потока: исследование вычислительной гидродинамики. Int Endod J 2009;42:144–55.

Чтобы продолжить обучение и получить доступ ко всем другим статьям, войдите или создайте аккаунт

Или войдите / создайте аккаунт здесь:

/social-network-service/media/default/6758/89a8282e.png)