Коррелятивный бактериологический и микро-компьютерно-томографический анализ мезиальных каналов моляров нижней челюсти, подготовленных с помощью саморегулируемого файла, системы Reciproc и системы Twisted File

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация

Введение: Это ex vivo исследование оценивало дезинфицирующую и формообразующую способность 3 протоколов, используемых для подготовки мезиальных корневых каналов нижних моляров с помощью коррелирующего бактериологического и микро-компьютерного томографического (мКТ) анализа.

Методы: Мезиальные каналы экстрагированных нижних моляров были загрязнены Enterococcus faecalis в течение 30 дней и распределены на 3 группы в зависимости от их анатомической конфигурации, определенной с помощью мКТ анализа в соответствии с техникой подготовки (Self-Adjusting File [ReDent-Nova, Раанана, Израиль], Reciproc [VDW, Мюнхен, Германия] и Twisted File [SybronEndo, Оранж, Калифорния]). Во всех группах использовался 2.5% NaOCl в качестве ирриганта. Образцы из каналов были взяты до (S1) и после инструментирования (S2), и бактериальная количественная оценка была проведена с использованием культуры. Затем мезиальные корни были подвергнуты дополнительному мКТ анализу для оценки формообразования каналов.

Результаты: Все протоколы инструментирования способствовали высокозначительному снижению внутрикальных бактерий (P< .001). Сравнения между группами по количественным и качественным показателям не выявили значительных различий между группами (P> .05). Что касается формообразования, статистически значимых различий между техниками по среднему проценту увеличения объема, увеличению площади поверхности, неподготовленной площади поверхности и относительной неподготовленной площади поверхности не наблюдалось (P> .05). Корреляционный анализ не показал статистически значимой связи между снижением бактерий и средним процентом увеличения анализируемых параметров (P> .05).

Выводы: Три системы инструментов имеют схожую эффективность дезинфекции и формообразования при подготовке мезиальных каналов нижних моляров. (J Endod 2013;39:1044–1050)

Основные цели химико-механической подготовки заключаются в очистке и формировании корневого канала. Хотя эти цели различны, они достигаются одновременно в процессе подготовки с использованием инструментов и ирригантов. В инфицированных корневых каналах также требуется дезинфекция, и наилучший результат лечения обычно достигается, когда инфекция корневого канала устранена или снижена до уровней, совместимых с перирадикулярным заживлением. Учитывая, что оставшаяся инфекция является важным фактором риска для постлечебного апикального периодонтита, химико-механическая подготовка играет ключевую роль в лечении, поскольку она воздействует механически и химически на бактериальные сообщества, колонизирующие основной канал.

Несколько исследований показали, что, независимо от техники инструментирования и используемых инструментов/ирригантов, химико-механические процедуры не способны обеспечить тщательную очистку, дезинфекцию и формирование корневого канала, особенно в изогнутых каналах или случаях с необычной анатомией. Хотя основной канал и незначительные анатомические неровности обычно учитываются в процессе подготовки, остатки тканей и бактерии, присутствующие в других областях, таких как истмусы, боковые каналы и апикальные ответвления, обычно остаются не затронутыми подготовкой из-за присущих физических ограничений инструментов и короткого времени пребывания ирригантов в корневом канале. Кроме того, даже области основного корневого канала, как показано, остаются нетронутыми инструментами.

Чтобы обойти такие ограничения и сделать очистку, дезинфекцию и формирование более предсказуемыми, были разработаны модификации инструментов и техник. Саморегулируемый файл (SAF) (ReDent-Nova, Раанана, Израиль) является примером модифицированного инструмента, который был разработан для адаптации к основной анатомии корневого канала. Исследования показали, что SAF способствует увеличению очистки, дезинфекции и формирования по сравнению с традиционными эндодонтическими инструментами. Рекомендуется использовать SAF как технику с одним инструментом, и в этом же направлении были представлены другие системы, такие как Reciproc (VDW, Мюнхен, Германия). В отличие от SAF, эти инструменты имеют спиральный вал и не существенно отличаются от традиционных ротационных инструментов, но предполагается, что они будут работать в возвратно-поступательном движении. Исследования показали, что техники инструментирования с одним файлом, использующие эти спиральные инструменты, могут способствовать эффектам очистки и формирования, сопоставимым с инструментированием полной серией ротационных инструментов. Не так много исследований, оценивающих дезинфицирующую способность систем с одним файлом, но одно недавнее показало, что нет значительных различий в снижении внутрикорневых бактерий, вызванном Reciproc и полной серией инструментов, при условии, что объем ирригантов и время ирригации были схожи.

Микро-компьютерная томография (мКТ) широко используется для оценки ex vivo способности инструментов и техник к формированию. МКТ-изображение предлагает неинвазивную воспроизводимую технику для 3-мерной (3D) оценки системы корневых каналов до и после подготовки, и может быть применено как количественно, так и качественно. С использованием этой методологии было показано, что большая площадь стенок основных корневых каналов остается нетронутой после подготовки, независимо от техники инструментирования или используемого инструмента. Следовательно, бактериальные биопленки, прилипшие к стенкам, могут оставаться не затронутыми в этих областях. Для оценки дезинфицирующей способности инструментов, техник и ирригантов широко использовалась модель дезинфекции каналов ex vivo, которая использовала экстрагированные зубы с каналами, загрязненными Enterococcus faecalis. Хотя эта экспериментальная модель очень полезна для сравнений между различными протоколами, она предоставляет информацию о бактериальной устойчивости, но местоположение сохраняющейся инфекции не может быть определено. Микроскопия могла бы быть добавлена для этого анализа, но ее разрушительный характер исключает анализ корневого канала до инструментирования. Более того, поскольку она не предоставляет 3D-изображение, качество подготовки не может быть оценено. Целью этого исследования ex vivo было оценить дезинфицирующую и формирующую способность трех протоколов инструментирования, используемых при подготовке мезиальных корневых каналов экстрагированных нижних моляров с помощью коррелирующего бактериологического и мКТ анализа.

Материалы и методы

Выбор и подготовка образцов

В этом исследовании использовались прямые или слегка изогнутые мезиальные корни нижних моляров, извлеченные по причинам, не связанным с данным исследованием. Одобрение протокола исследования было получено от Этического комитета Университета Эстасиу де Са, Рио-де-Жанейро, RJ, Бразилия. Зубы изначально отбирались на основе рентгеновских снимков, сделанных как в буколингвальном, так и в мезио-дистальном направлениях. В исследование были включены только зубы с 2 мезиальными каналами и без значительных кальцификаций. Были подготовлены доступные полости, и проведена гемирезекция моляров с использованием алмазных дисков. Мезиальная секция (корень и коронка) использовалась в исследовании. Булавки были уменьшены до тех пор, пока все образцы не достигли примерно 13 мм в длину. Мезиальные корневые каналы были исследованы с использованием файлов типа K размером 08 и 10, и только те корни, которые имели 2 независимых апикальных отверстия, были оставлены в исследовании.

Все корневые каналы были инструментированы на 1 мм за пределами апикального отверстия до размера 20 ручного файла типа K в чередующихся ротационных движениях под непрерывным орошением водой. Это было сделано для стандартизации начального диаметра корневого канала и создания пространства для дальнейшего загрязнения каналов. Слой налета был удален с использованием 17% EDTA и 2,5% орошения гипохлоритом натрия (NaOCl). NaOCl был инактивирован 10% тиосульфатом натрия.

mCT-анализ корневых каналов

Морфометрическая оценка корневого канала была проведена с использованием mCT-изображений. Из начальной выборки было случайным образом выбрано 18 образцов, высушено, установлено на специальное крепление и отсканировано с помощью mCT-сканера (SkyScan 1174v2; Bruker-microCT, Контрих, Бельгия) с изотропным разрешением 16,7 мм. Сканирование проводилось с вращением на 180° вокруг вертикальной оси с шагом вращения 1,0 с использованием алюминиевого фильтра толщиной 0,5 мм. Изображения каждого образца были реконструированы с помощью специализированного программного обеспечения (NRecon v.1.6.3, Bruker-microCT), предоставляющего аксиальные срезы внутренней структуры образцов. Программное обеспечение CTAn v.1.12 (Bruker-microCT) использовалось для 3D-оценки корневого канала по объему и площади поверхности. Объем рассчитывался как объем бинаризованных объектов в пределах интересующего объема. Для измерения площади поверхности использовались 2 компонента поверхности: (1) периметры бинаризованных объектов на каждом уровне сечения и (2) вертикальные поверхности, открытые за счет различий пикселей между соседними сечениями. Программное обеспечение CTVol v.2.2.1 (Bruker-microCT) использовалось для визуализации и качественной оценки конфигурации системы корневых каналов.

Образцы были сопоставлены по три на основе анатомической конфигурации корневого канала, оцененной с помощью мКТ-изображений. Один образец из каждой тройки был случайным образом назначен в одну из 3 экспериментальных групп. После проверки предположения о нормальности (тест Шапиро-Уилка) была оценена степень однородности (базовый уровень) 3 групп по вышеупомянутым 3D параметрам с использованием однофакторного анализа дисперсии с уровнем доверия, установленным на 5%. Затем для определения, какая группа зубов будет обрабатываться с использованием каждой из следующих техник подготовки корневого канала: SAF, Reciproc или Twisted File (TF; SybronEndo, Orange, CA), был использован подбрасывание монеты.

Бактериальное загрязнение

18 мезиальных корней, отобранных с помощью мКТ-скрининга, были использованы в коррелирующем бактериологическом/мКТ анализе. Чтобы усилить статистическую мощность бактериологического анализа, было также включено еще 18 образцов, отобранных на основе рентгенограмм. Оба мезиальных канала были использованы в эксперименте, в общей сложности 36 корней (72 канала) для бактериологического анализа (24 канала на экспериментальную группу). Пять мезиальных корней использовались в качестве контролей: 3 для бактериологического эксперимента и 2 для сканирующей электронной микроскопии.

Корневые каналы были заполнены свежеприготовленным бульоном триптиказа соевого (Difco, Детройт, Мичиган), погружены в тот же бульон и подвергнуты ультразвуковой обработке в течение 1 минуты для освобождения захваченного воздуха и обеспечения проникновения культуральной среды в неровности корневого канала. Затем образцы зубов были стерилизованы в автоклаве. E. faecalis штамм Американской коллекции типов культур 29212 использовался для загрязнения корневого канала в течение 30 дней при 37°C с легким встряхиванием, при этом культуральная среда обновлялась каждую неделю. После периода загрязнения у всех зубов излишки культуральной среды были стечены, а их внешняя поверхность корня протерта стерильной марлей. Два зуба были фиксированы в 10% буферном формалине и обработаны для анализа с использованием сканирующей электронной микроскопии, чтобы подтвердить бактериальную колонизацию корневого канала, как описано ранее. Шесть загрязненных, но не инструментированных медиальных каналов, которые промывались теми же веществами и объемами, что и экспериментальные группы, служили положительной контрольной группой.

Апикальные форамины каждого мезиального корня были запечатаны быстросохнущей эпоксидной смолой, чтобы предотвратить апикальное бактериальное утечку и создать закрытый канал, который производит эффект паровой пробки. Зубы были установлены вертикально до шейного региона в блоках из силиконового impression материала (President Jet; Coltène AG, Cuyahoga Falls, OH). Коронка зуба, включая стенки пульповой камеры, и силиконовая поверхность были продезинфицированы 2,5% NaOCl, после чего это вещество было инактивировано 10% натрия тиосульфатом. Затем рабочая длина (WL) была определена путем введения файла типа K размером 10 в канал до достижения апикального форамена, и первоначальные бактериологические образцы (S1) были взяты из всех каналов перед подготовкой следующим образом. Корневой канал был промыт 1 мл стерильного 0,85% солевого раствора для удаления несоединенных клеток, и был взят первоначальный образец с помощью последовательного использования 3-5 бумажных точек, помещенных до рабочей длины.

Каждая бумажная точка оставалась в канале в течение 1 минуты. Бумажные точки были перенесены в трубки, содержащие 1 мл стерильного солевого раствора, и немедленно обработаны для культурного анализа.

Перед инструментированием все корневые каналы были первоначально промыты 2 мл 2,5% NaOCl, после чего произошло корональное расширение с использованием файла RaCe размером 25, конусность 0,08 мм/мм (BR0; FKG Dentaire, Ла-Шо-де-Фон, Швейцария). Затем корневые каналы снова промыли 2 мл 2,5% NaOCl, и файл типа K размером 15 был введен до рабочего длины (WL) для подтверждения проходимости. Следующие шаги различались в зависимости от каждой экспериментальной группы.

Группа SAF

Каналы инструментировались до WL с использованием файла RaCe размером 25, конусность 0,04 мм/мм (FKG Dentaire). После промывания 2 мл 2,5% NaOCl инструмент SAF был вставлен в канал и использовался с движением внутрь и наружу до WL в течение 3 минут. Использовался SAF диаметром 1,5 мм в вибрирующем наконечнике (GENTLEpower; KaVo, Биберах-ан-дер-Рисс, Германия), комбинированном с головкой RDT3 (ReDent-Nova) на частоте 5000 движений в минуту и амплитуде 0,4 мм. Непрерывное промывание 2,5% NaOCl применялось на протяжении всей процедуры с расходом 2 мл/мин (всего = 6 мл на канал) с использованием специального устройства для промывания (VATEA, ReDent-Nova).

Группа Reciproc

Инструмент Reciproc R25 использовался в возвратно-поступательном движении, управляемом электрическим мотором с ограничением крутящего момента (VDW Silver) с использованием предустановленных настроек. Инструмент вводился в канал до появления сопротивления, после чего активировался. Он перемещался в апикальном направлении с помощью движения "вход-выход" с амплитудой около 3 мм и легким апикальным давлением. После 3 движений инструмент извлекался и очищался, а канал орошался 2 мл NaOCl. Проходимость канала проверялась с помощью файла типа K размером 15 до рабочей длины (WL). Этот протокол повторялся до достижения рабочей длины инструментом R25. Орошение проводилось с помощью одноразовых шприцев и игл NaviTip 30-G (Ultradent, South Jordan, UT), вводимых на 4 мм короче рабочей длины.

Группа TF

В этой группе корневые каналы подготавливались с использованием следующей последовательности инструментов TF: 25/0.08, 25/0.06 и 25/0.04 в методе "сверху-вниз", работая на 500 об/мин, в непрерывном вращении по часовой стрелке с мотором VDW Silver. Каждый инструмент вводился в канал с вращением до тех пор, пока не зацепил дентин. Затем он извлекался, и канал орошался 2 мл NaOCl, после чего проверялась апикальная проходимость с помощью файла типа K размером 15. Орошение проводилось так же, как в группе Reciproc. Подготовка завершалась работой с TF 25/0.06 на рабочей длине, и канал орошался 2 мл NaOCl.

После завершения подготовки слой мазка был удален путем промывания канала 2 мл 17% EDTA в течение 1 минуты, за которым следовало 2 мл 2,5% NaOCl. NaOCl был инактивирован промыванием канала 1 мл 10% натрия тиосульфата, который оставляли в канале на 5 минут. После еще одного промывания 1 мл натрия тиосульфата был взят бактериологический образец после подготовки (S2), как описано для S1. Во всех группах использовался общий объем 14 мл 2,5% NaOCl на канал.

Квантование бактерий

Образцы были десятикратно серийно разведены в физиологическом растворе (до 10—5 в S1 и 10—3 в S2). После этого 100 мкл были посеяны на агаровые пластины Mitis-Salivarius (Difco) и инкубировались при 37°C в течение 48 часов. Колонии, образующие единицы, были подсчитаны, и была проведена полимеразная цепная реакция, специфичная для видов, для подтверждения идентификации E. faecalis во всех положительных образцах.

mCT-анализ подготовки корневого канала

После химико-механической подготовки и взятия S2 18 образцов, отсканированных в первой части этого исследования, были автоклавированы, высушены и подвергнуты новому mCT-сканированию с использованием тех же параметров. Наложение изображений до и после подготовки корневых каналов было выполнено с помощью ранее валидированного программного обеспечения для регистрации (Mosaic 0.05; Институт коммуникационных и компьютерных систем, Афины, Греция). Модели корневых каналов с цветовой кодировкой (зеленый указывает на предоперационные, а красный на послеоперационные поверхности канала) позволили качественно сравнить соответствующие корневые каналы до и после формовки с помощью программного обеспечения CTVol v.2.2.1 (Bruker-microCT). Для анализа объема и площади поверхности использовалось CTAn v.1.12 (Bruker-microCT).

Средний процент увеличения (%D) каждого анализируемого параметра рассчитывался следующим образом: ([Pa — Pb]/Pb)*100, где Pb и Pa — это общий объем или площадь поверхности корневого канала до и после подготовки соответственно. Пространственно зарегистрированные модели поверхности корней, до и после подготовки, сравнивались для оценки процента оставшейся неподготовленной площади поверхности. Эта переменная рассчитывалась с использованием расстояний между поверхностью корневых каналов до и после подготовки, которые были определены в каждой точке поверхности.

Когда присутствовал истмус, его относительный объем и площадь оценивались. В этом исследовании истмус определялся как лентовидная или тонкая структура между 2 мезиальными корневыми каналами после подготовки. Его вклад в общий объем и площадь поверхности корневого канала определялся как относительный процентный объем (%RV) и относительная процентная площадь поверхности (%RA) истмуса. %RV рассчитывался следующим образом: ([Va — RV]/Vb)*100, где Vb и Va — это общий объем корневого канала до и после подготовки соответственно, а RV (относительный объем) — это объем после подготовки без истмуса. %RA рассчитывался по формуле (A — RA/A)*100, где A — это общая площадь поверхности корневого канала после подготовки, а RA — это площадь поверхности подготовленных корневых каналов без истмуса.

Статистический анализ

Для сравнения внутригруппового уменьшения количества бактерий с S1 до S2 использовался тест Уилкоксона для связанных выборок. Кроме того, межгрупповое сравнение было выполнено с использованием теста Крускала-Уоллиса. Для этого была рассчитана пропорция S2/S1 для каждого канала и использована для сравнения между группами. Расчет размера выборки показал, что 21 образец на группу будет достаточно, чтобы продемонстрировать 5% разницу в пропорциях S2/S1 с мощностью 90%. Каждая экспериментальная группа сравнивалась с контрольной группой с использованием теста Манна-Уитни U . Для внутригруппового и межгруппового парного анализа качественных данных (наличие/отсутствие) использовался точный тест Фишера.

В анализе mCT, поскольку нормальность не могла быть подтверждена (тест Шапиро-Уилка, P < .05), средний процент увеличения объема, увеличение площади поверхности, неприготовленная площадь поверхности, RV и RA сравнивались между группами с использованием теста Крускала-Уоллиса и внутри групп с использованием парного t теста. Корреляционный анализ Пирсона использовался для проверки взаимосвязей между уменьшением бактерий и средним процентом увеличения параметров, анализируемых с помощью mCT-изображений. Статистические анализы проводились с использованием STATISTICA версии 8 (StatSoft, Талса, ОК) и SPSS версии 17.0 (SPSS Inc, Чикаго, ИЛ) с уровнем доверия, установленным на 5%.

Результаты

Анализ с использованием сканирующей электронной микроскопии показал, что E. faecalis колонизировал стенки корневого канала, обычно образуя структуры, похожие на биопленки (данные не показаны). Колонизация корневого канала была дополнительно подтверждена положительными результатами культуры для образцов S1 от всех зубов, использованных в эксперименте по дезинфекции канала.

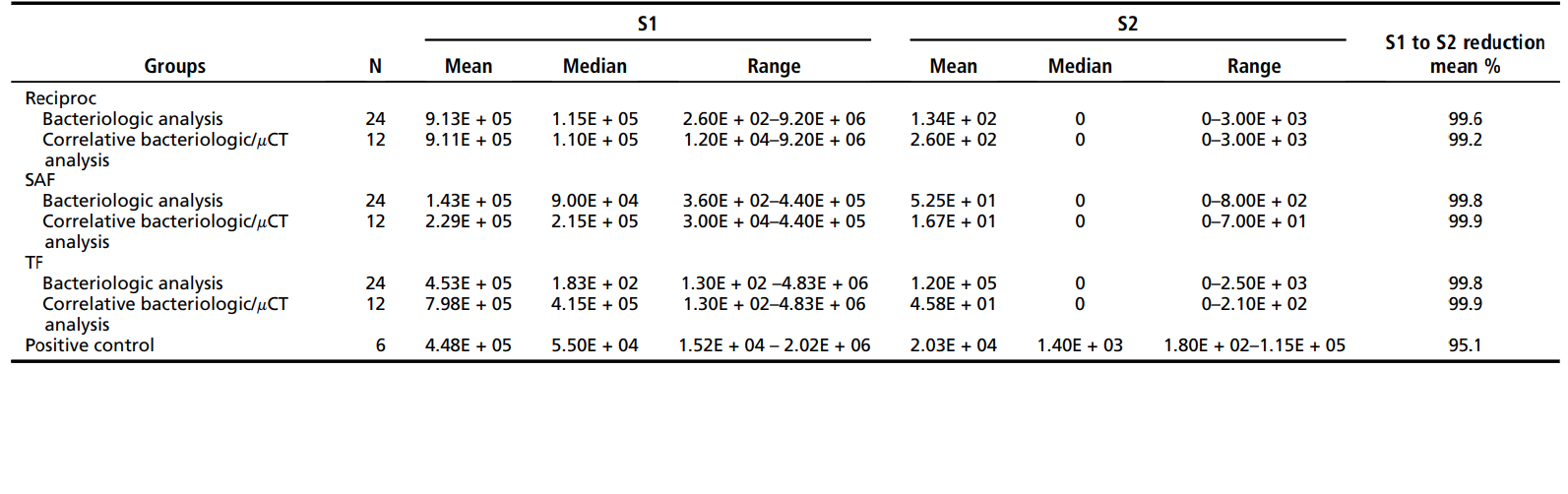

Таблица 1 показывает среднее, медиану и диапазон количества колониеобразующих единиц (количественные данные), наблюдаемых для 3 тестовых групп и контрольной группы. Экспериментальные данные представлены для 18 зубов (36 каналов), подвергшихся как бактериологическому, так и мКТ-анализу, и для всех 36 зубов (72 канала), которые были бактериологически исследованы. Из 18 зубов, подвергнутых корреляционному анализу, только 7 (39%) показали отрицательную культуру для обоих мезиальных каналов, независимо от техники (2 зуба из группы Reciproc, 2 из группы SAF и 3 из группы TF). В целом, частота положительных культур в S2 составила 6 из 24 (25%) для файла Reciproc, 7 из 24 (29%) для SAF и 9 из 24 (37,5%) для TF. Внутригрупповой количественный анализ, оценивающий снижение бактерий с S1 до S2 во всех группах, показал, что химико-механическая подготовка с использованием 3 систем инструментов способствовала высокозначительному снижению бактерий (P < .001). Значительных различий между группами не было обнаружено ни для количественного, ни для качественного анализа (P > .05). Все техники были значительно лучше контрольной группы (ирригация без инструментирования) в снижении уровня бактерий (P < .001).

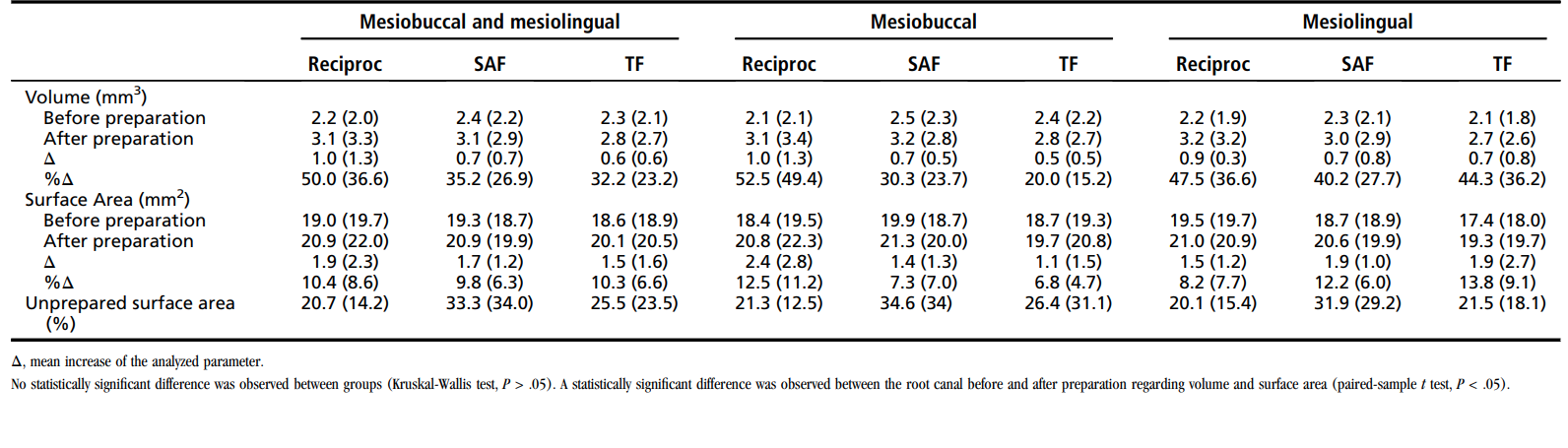

Таблица 2 показывает данные анализа mCT. Статистически значимых различий между инструментами Reciproc, SAF и TF по среднему проценту увеличения объема, увеличению площади поверхности и неподготовленной площади поверхности не было обнаружено (P > .05). Внутригрупповой анализ показал статистически значимое различие по объему и площади поверхности до и после подготовки корневого канала (P < .05). %RV и %RA перешейка в группах Reciproc, SAF и TF составили 22.9 ± 15.2 и 23.9 ± 16.2, 16.9 ± 16.51 и 17.5 ± 13.3, и 23.7 ± 16.3 и 23.7 ± 12.8 соответственно, при этом статистически значимых различий между группами не было (P > .05).

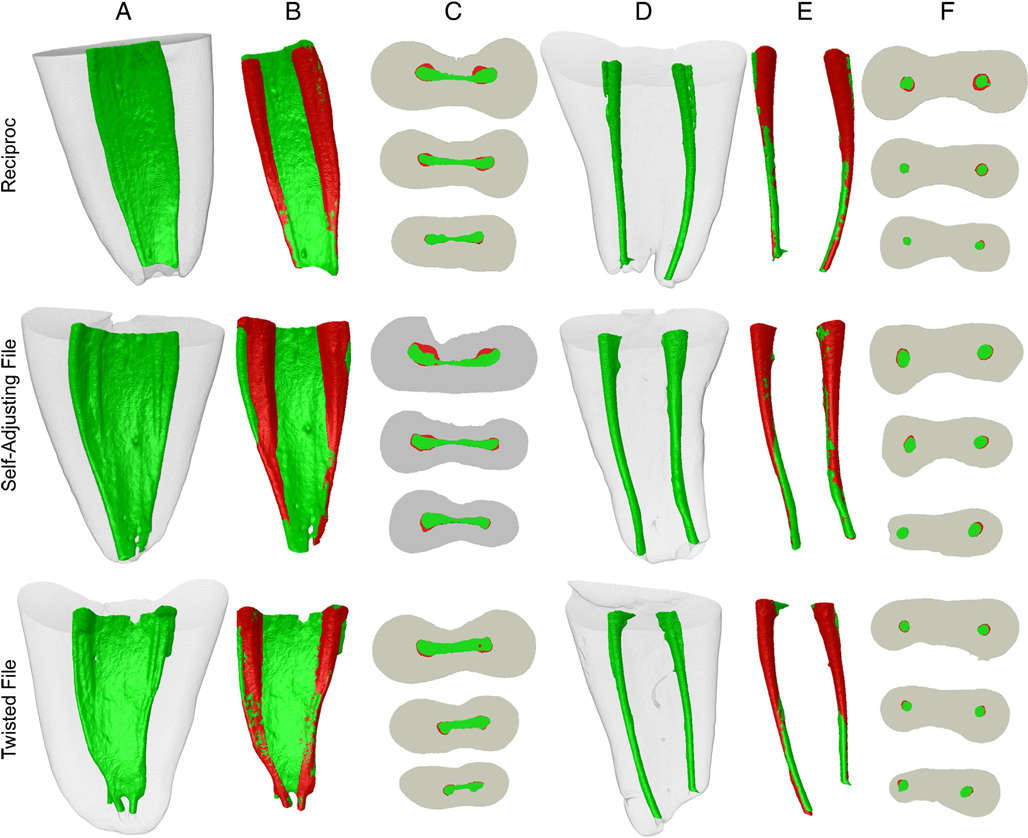

Рисунок 1A по F показывает представительные примеры наложенных корневых каналов до и после инструментирования канала в каждой группе. Изменения в форме канала показаны как наложения неподготовленных (зеленых) и подготовленных (красных) областей. Красный показывает перекрывающиеся области. Во всех группах наблюдались более незатронутые области, в основном на истме и апикальной трети канала. Ни одна из систем инструментирования не смогла подготовить все поверхности корневого канала. Корреляционный анализ не показал статистически значимой связи между снижением бактерий и средним процентным увеличением проанализированных параметров (P > .05).

Обсуждение

Настоящий протокол исследования был разработан для проведения сопоставленного анализа способности трех техник инструментирования в формировании и дезинфекции медиальных корневых каналов нижних моляров. Для этого способность формирования оценивалась с использованием mCT-анализа тех же зубов, подвергнутых бактериологическому анализу.

Инновацией настоящего исследования стало использование mCT-скрининга для адекватного выбора зубов для ex vivo теста дезинфекции каналов. В предыдущих исследованиях зубы выбирались на основе внешней анатомии и рентгенограмм, сделанных как в мезио-дистальном, так и в буколингвальном направлениях. Выбирая зубы на основе внутренней анатомии, выявленной с помощью mCT-скрининга, ожидается лучшее распределение образцов между группами, что устраняет потенциально значительные искажения, которые могут повлиять на результаты. Измерения объема и площади поверхности корневого канала не использовались в этом исследовании для выбора зубов и распределения между группами и будут интересной дополнительной информацией для будущих исследований. Однако эти факторы не оказали влияния на результаты, как показано статистически.

Бактериологический анализ показал, что химико-механическая обработка с использованием 3 различных систем была статистически одинаково эффективной в обеспечении значительного снижения количества бактерий в канале. Однако во многих случаях после инструментальной обработки все еще были обнаружены бактерии. Частота положительных культур в образцах S2 (качественный анализ) варьировала от 25% (группа Reciproc) до 37,5% (группа TF), что соответствует предыдущим ex vivo и in vivo исследованиям. Стоит отметить, что большинство предыдущих исследований основывались на каналах одно корневых зубов, в то время как в настоящем исследовании использовались мезиальные корни нижних моляров, которые, как ожидается, обладают более высокой анатомической сложностью. Настоящие результаты подтверждают, что хотя химико-механическая обработка может рассматриваться как основной этап в контроле инфекции, этого может быть недостаточно для предсказуемой дезинфекции корневых каналов, независимо от используемых инструментов. Оставшиеся бактерии, вероятно, находятся в неподготовленных областях и углублениях основного канала, а также в истмусах и других неровностях системы канала. Основной терапевтической задачей является достижение и уничтожение их в этих местах.

Недавно были рекомендованы односторонние техники для подготовки корневых каналов, и новые инструменты были запущены в основном на основе мнений и удобства, а не доказанной эффективности. Однако было показано, что способности к формированию и дезинфекции этих систем сопоставимы с традиционными, использующими полный набор инструментов. Эти выводы были подтверждены в настоящем исследовании как для дезинфекции, так и для формирования.

Система SAF также является подходом с использованием одного инструмента, но дизайн инструмента и принцип действия совершенно разные. Инструмент разработан для адаптации к морфологии корневого канала в поперечном сечении. Следовательно, результаты SAF в отношении очистки, формирования и дезинфекции каналов, которые изогнуты и/или неправильной формы в поперечном сечении, оказались превосходными по сравнению с традиционными инструментами. Тем не менее, результаты настоящего исследования в мезиальных каналах моляров не показали превосходных результатов для SAF ни в способности формирования, ни в антибактериальной эффективности. Следует отметить, что SAF работал в канале в течение 3 минут. Хотя предыдущее исследование сообщало, что система SAF способствовала значительному снижению бактериальных популяций в овальных каналах резцов и премоляров даже после всего лишь 2 минут работы, самые впечатляющие результаты были получены после 6 минут. Будут ли эффекты SAF в мезиальных каналах улучшены после более длительного времени работы, еще предстоит выяснить.

Мезиальный корень нижних моляров представляет собой высокую степень сложности, что затрудняет достижение оптимальных результатов в отношении антибактериальной активности и способности формировать канал. Многие участки основного корневого канала остались неподготовленными, независимо от используемой техники инструментирования, в среднем от 20% до 35% (исключая область истмуса). Можно с разумной долей уверенности предположить, что более крупные апикальные подготовки могли привести к увеличению подготовленной поверхности и улучшению дезинфекции, и это стоит дальнейшего исследования с использованием данного корреляционного подхода. В случаях, когда истмусы присутствовали, они не подвергались механическому воздействию инструментов и, возможно, даже не подвергались воздействию ирригантов. Последние не могли быть оценены с помощью анализа mCT, а ограничения процедур выборки с использованием бумажных точек препятствуют бактериологическому анализу, оценивающему постоянство бактерий в истмусах.

Несмотря на различные конструкции и конусы инструментов, были предприняты усилия для стандартизации размера подготовок насколько это возможно. Размеры файлов, используемых для окончательной апикальной подготовки, были следующими: TF размер 25 с конусом 0.06 мм/мм вдоль спирального стержня инструмента, Reciproc R25 с конусом 0.08 вдоль последних 3 мм от кончика, и SAF, использованный в течение 3 минут после подготовки пути скольжения с помощью обычного ротационного файла размером 25/0.04. Эти подходы привели к подготовкам без значительных различий в конечном объеме и подготовленной поверхности, как показано в анализе mCT. Поскольку общий объем ирригантов был одинаковым, это отсутствие значительных различий также отразилось на антибактериальной эффективности трех подходов к инструментированию, которые не различались даже при дальнейшем увеличении размера выборки.

Ожидалось, что каналы, показывающие положительные результаты на наличие бактерий после инструментирования, будут иметь большую неподготовленную поверхность. Тем не менее, хотя все образцы, показывающие наличие бактерий в S2, имели неподготовленные области, также были образцы с большими неподготовленными участками, которые показали отрицательные культуры. Корреляционный анализ не выявил статистически значимых взаимосвязей между элиминацией бактерий и процентным средним увеличением анализируемых параметров в мКТ-изображениях. Разумно предположить, что в некоторых образцах основные участки канала, не затронутые инструментами, могли не быть колонизированы бактериями, поскольку колонизация обычно не является равномерной вдоль стенок канала. Еще одной возможностью является то, что неподготовленные области были успешно дезинфицированы NaOCl, который обладает сильной антибактериальной и антибиопленочной активностью.

Хотя это исследование является инновационным в том смысле, что оно сочетает данные из 2 подходов, позволяя провести корреляционный анализ, оно не лишено ограничений. Отсутствие корреляции между 2 анализами может быть связано с факторами, обсужденными ранее, или может быть результатом ограничений процедур отбора с использованием бумажных точек, которые могут не обеспечить хорошую репрезентативную выборку из системы корневого канала, особенно из неровностей, углублений и областей, удаленных от основного канала. Будущие исследования, использующие либо гистобактериологический анализ, либо криопульверизацию корневых образцов, должны обойти эти ограничения. Однако эти подходы также имеют свои собственные ограничения, поскольку оба являются разрушительными и не позволяют оценивать образцы до и после инструментирования. Более того, гистобактериологический анализ предоставляет 2-мерную (2D) информацию о выбранных областях и не дает информации о жизнеспособности, в то время как криопульверизация не указывает на местоположение сохраняющихся бактерий. Будущие исследования должны рассмотреть возможность добавления одного из этих подходов к тем, которые использовались в настоящем исследовании для более комплексного анализа. Дальнейшие исследования с использованием этого корреляционного подхода могут изучить потенциальное влияние переменных ирригантов (например, схемы потока, концентрация, время экспозиции и температура), а также различных анатомических конфигураций и систем подготовки на результат.

В заключение, это исследование показало, что три техники инструментирования имеют схожую эффективность дезинфекции и формообразования при подготовке мезиальных каналов нижних моляров. Дальнейшие уточнения в корреляционном анализе, использованном в этом исследовании, могут способствовать разработке метода, который сможет всесторонне оценивать эффективность инструментов и техник инструментирования.

Авторы: Хосе Ф. Сикейра мл., Флавио Р.Ф. Алвеш, Марко А. Версиани, Изабела Н. Рокас, Бернардо М. Алмейда, Моника А.С. Невес, Мануэл Д. Соуза-Нето

Ссылки:

- Сикейра Х.Ф. мл., Лопес Х.П. Хемомеханическая подготовка. В: Сикейра Х.Ф. мл., ред. Лечение эндодонтических инфекций. Лондон: Издательство Квинтессенция; 2011:236–84.

- Сйогрен У., Фигдор Д., Перссон С. и др. Влияние инфекции в момент пломбирования корня на исход эндодонтического лечения зубов с апикальным периодонтитом. Int Endod J 1997;30:297–306.

- Сикейра Х.Ф. мл., Рокас И.Н. Клинические последствия и микробиология бактериальной персистенции после лечебных процедур. J Endod 2008;34:1291–13013.

- Барбизам Ж.В., Фариниук Л.Ф., Марчесан М.А. и др. Эффективность ручных и ротационных техник инструментирования для очистки сплюснутых корневых каналов. J Endod 2002;28: 365–6.

- Усман Н., Баумгартнер Дж.К., Маршалл Дж.Г. Влияние размера инструмента на дебридмент корневого канала. J Endod 2004;30:110–2.

- Сикейра Х.Ф. мл., Араужо М.Ц., Гарсия П.Ф. и др. Гистологическая оценка эффективности пяти техник инструментирования для очистки апикальной трети корневых каналов. J Endod 1997;23:499–502.

- Петерс О.А., Шененбергер К., Лайб А. Эффекты четырех техник подготовки Ni-Ti на геометрию корневого канала, оцененные с помощью микро-компьютерной томографии. Int Endod J 2001;34: 221–30.

- Вера Дж., Сикейра Х.Ф. мл., Рикучи Д. и др. Эндодонтическое лечение зубов с апикальным периодонтитом за одно или два посещения: гистобактериологическое исследование. J Endod 2012;38: 1040–52.

- Найр П.Н., Генри С., Кано В. и др. Микробный статус апикальной системы корневого канала человеческих нижних первых моляров с первичным апикальным периодонтитом после «однократного» эндодонтического лечения. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2005; 99:231–52.

- Метцгер З., Теперович Е., Зари Р. и др. Саморегулируемый файл (SAF). Часть 1: соблюдение анатомии корневого канала — новая концепция эндодонтических файлов и ее реализация. J Endod 2010;36:679–90.

- Метцгер З., Теперович Е., Коэн Р. и др. Саморегулируемый файл (SAF). Часть 3: удаление остатков и слоя замазки — исследование с использованием сканирующего электронного микроскопа. J Endod 2010;36:697–702.

- Де-Деус Г., Соузa Э.М., Барино Б. и др. Саморегулируемый файл оптимизирует качество дебридмента в овальных корневых каналах. J Endod 2011;37:701–5.

- Рибейро М.В.М., Силва-Соуза Й.Т., Версиани М.А. и др. Сравнение эффективности очистки саморегулируемого файла и ротационных систем в апикальной трети овальных каналов. J Endod 2013;39:398–401.

- Сикейра Х.Ф. мл., Алвеш Ф.Р., Алмейда Б.М. и др. Способность химомеханической подготовки с использованием ротационных инструментов или саморегулируемого файла дезинфицировать овальные корневые каналы. J Endod 2010;36:1860–5.

- Версиани М.А., Пекора Дж.Д., де Соуза-Нето М.Д. Подготовка плоско-овальных корневых каналов с помощью инструмента саморегулируемого файла: исследование с использованием микро-компьютерной томографии. J Endod 2011;37:1002–7.

- Паке Ф., Петерс О.А. Микро-компьютерная томография оценки подготовки длинных овальных корневых каналов в нижних молярах с саморегулируемым файлом. J Endod 2011;37:517–21.

- Де-Деус Г., Барино Б., Замолий Р.К. и др. Субоптимальное качество дебридмента, полученное с помощью техники единственного файла F2 ProTaper в овальных каналах. J Endod 2010;36: 1897–900.

- Бурклейн С., Хиншитца К., Даммашке Т. и др. Способность формообразования и эффективность очистки двух систем единственного файла в сильно изогнутых корневых каналах удаленных зубов: reciproc и WaveOne против Mtwo и ProTaper. Int Endod J 2012;45: 449–61.

- Берутти Э., Чиандусси Дж., Паолино Д.С. и др. Формирование канала с помощью первичных ротационных файлов WaveOne и системы ProTaper: сравнительное исследование. J Endod 2012;38: 505–9.

- Дитрих М.А., Киркпатрик Т.С., Яццино Дж.М. Удаление остатков из канала и истмуса in vitro с использованием саморегулируемого файла, K3 и файлов WaveOne в мезиальном корне человеческих нижних моляров. J Endod 2012;38:1140–4.

- Алвеш Ф.Р., Рокас И.Н., Алмейда Б.М. и др. Количественный молекулярный и культурный анализы бактериальной элиминации в овальных корневых каналах с помощью техники единственного файла. Int Endod J 2012;45:871–7.

- Петерс О.А., Паке Ф. Подготовка корневого канала верхних моляров с помощью саморегулируемого файла: исследование с использованием микро-компьютерной томографии. J Endod 2011;37:53–7.

- Марковарт М., Дарванн Т.А., Ларсен П. и др. Микро-КТ анализы апикального расширения и сложности корневого канала моляра. Int Endod J 2012;45:273–81.

- Соломонов М., Паке Ф., Фан Б. и др. Проблема систем корневых каналов в форме C: сравнительное исследование саморегулируемого файла и ProTaper. J Endod 2012;38: 209–14.

- Паке Ф., Ганаль Д., Петерс О.А. Эффекты подготовки корневого канала на апикальную геометрию, оцененные с помощью микро-компьютерной томографии. J Endod 2009;35:1056–9.

- Алвеш Ф.Р., Алмейда Б.М., Невес М.А. и др. Временные антибактериальные эффекты саморегулируемого файла, использованного с двумя концентрациями гипохлорита натрия. J Endod 2011; 37:1451–5.

- Сикейра Х.Ф. мл., Рокас И.Н. Анализ микроорганизмов, ассоциированных с неудачным эндодонтическим лечением, на основе полимеразной цепной реакции. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004;97:85–94.

- Тассанни С., Мацопулос Г.К., Баруффальди Ф. 3D идентификация зоны перелома трабекулярной кости с использованием автоматической схемы регистрации изображений: исследование валидации. J Biomech 2012;45:2035–40.

- Пайва С.С., Сикейра Х.Ф. мл., Рокас И.Н. и др. Дополнение антимикробных эффектов химомеханического дебридмента с помощью либо пассивного ультразвукового орошения, либо финального промывания с хлоргексидином: клиническое исследование. J Endod 2012;38:1202–6.

- Рикучи Д., Логин С., Сикейра Х.Ф. мл. Экзуберантная инфекция биопленки в боковом канале как причина неудачи эндодонтического лечения в краткосрочной перспективе: сообщение о случае. J Endod 2013;39:712–8.

- Ракман Дж.Е., Уиттен Б., Седжли С.М. и др. Сравнение саморегулируемого файла с ротационным и ручным инструментированием в длинно-овальных корневых каналах. J Endod 2013;39: 92–5.

- Сикейра Х.Ф. мл., Лима К.Ч., Магальяеш Ф.А. и др. Механическое снижение бактериальной популяции в корневом канале с помощью трех техник инструментирования. J Endod 1999;25: 332–5.

- Сикейра Х.Ф. мл., Рокас И.Н., Лопес Х.П. Шаблоны микробной колонизации при первичных инфекциях корневого канала. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2002; 93:174–8.

- Ординола-Запата Р., Браманте К.М., Кавенагу Б. и др. Антимикробный эффект эндодонтических растворов, используемых в качестве финальных орошений, на модели биопленки из дентин. Int Endod J 2012;45:162–8.

- Алвеш Ф.Р., Сикейра Х.Ф. мл., Кармо Ф.Л. и др. Профилирование бактериального сообщества образцов, измельченных криогенно, из апикальных и корональных сегментов корней зубов с апикальным периодонтитом. J Endod 2009;35:486–92.