Микро-КТ оценка эффективности удаления твердых тканей из корневого канала и области истмуса с помощью систем ирригации с положительным и отрицательным давлением

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация

Цель: Оценить удаление накопившихся твердых остатков (AHTD) из системы корневых каналов нижних моляров с помощью систем ирригации с положительным и отрицательным давлением, используя анализ микрокомпьютерной томографии (микро-КТ).

Методология: Нижние моляры с одним каналом в дистальном корне и 2 каналами, соединенными перешейком в мезиальном корне, были сопоставлены на основе схожих морфологических размеров с использованием оценки микро-КТ и распределены по 2 экспериментальным группам (n = 20 мезиальных и 10 дистальных каналов) в соответствии с протоколом ирригации: апикальное положительное (традиционная ирригация) или отрицательное (система EndoVac) давление. Изменения объема и площади поверхности корневого канала, а также процент неинструментированной поверхности стенки канала и накопившихся твердых остатков (AHTD) после подготовки канала были статистически сопоставлены с использованием t-теста для независимых выборок и U-теста Манна-Уитни, с уровнем значимости, установленным на 5%.

Результаты: Объем, площадь поверхности и процент статических вокселей в мезиальных или дистальных системах корневых каналов не имели значительных различий между группами до или после подготовки корневого канала (P > 0.05). После подготовки AHTD не наблюдалось в дистальном канале обеих групп. Однако в системе мезиального корневого канала группа традиционной ирригации была связана с значительно более высоким медианным процентом AHTD (11.48%; IQR: 5.9–22.6; диапазон: 1.86–41.98), чем группа EndoVac (3.40%; IQR: 1.5–7.3; диапазон: 0.82–12.84) (P < 0.05).

Выводы: Ни один из протоколов ирригации не смог сделать мезиальный канал свободным от AHTD; однако, ирригация с отрицательным давлением на апексе привела к более низким уровням AHTD, чем традиционная ирригация.

Введение

Результаты лечения корневых каналов зависят от эффективных процедур очистки и дезинфекции каналов, которые устраняют или контролируют причинные агенты апикального периодонтита. Что касается очистки, инструменты и растворы/режимы ирригации в основном оценивались по их способности удалять остатки мягких тканей с использованием гистологического анализа (Уолтон 1976, Зуоло и др. 1992, Сикейра и др. 1997, Таха и др. 2010, Де-Деус и др. 2011). В последнее время несколько авторов также сосредоточились на накоплении остатков твердых тканей (AHTD) в углублениях, истмусах, неровностях и ответвлениях с использованием микро-компьютерной томографии (микро-КТ) (Паке и др. 2009, 2011, 2012a, Робинсон и др. 2013, Де-Деус и др. 2015). Эта технология позволила исследователям контролировать и количественно оценивать накопление и удаление радиопрозрачных остатков в различных областях системы корневых каналов (Робинсон и др. 2012, Де-Деус и др. 2014, 2015).

Твердые остатки образуются во время резания инструментами по дентину и могут накапливаться в некоторых участках системы корневого канала. В инфицированных каналах AHTD может содержать бактерии и служить очагом для повторного инфицирования корневого канала. Кроме того, остатки, упакованные в системе канала, могут ухудшить полную дезинфекцию и заполнение (Metzger et al. 2010). Исследования показали, что современные методы инструментирования не могут обеспечить каналы без AHTD (Paqué et al. 2011, 2012a,b, Robinson et al. 2013, De-Deus et al. 2015). Поскольку AHTD обычно образуется во время инструментирования, улучшение ирригации, вероятно, является лучшим способом предотвратить образование или удалить накопившиеся остатки.

Для подготовки корневого канала использовалось множество ирригирующих растворов и систем доставки (Gu et al. 2009, Haapasalo et al. 2014). Обычная или стандартная ирригация использует различные типы игл, адаптированных к одноразовому пластиковому шприцу, связанному с апикальным положительным давлением. Использование гибких ирригирующих игл, которые должны быть вставлены в канал как можно ближе к рабочей длине, в сочетании с большими объемами ирригантов и частыми заменами, является стратегией для повышения эффекта очистки и дезинфекции обычной ирригации (Chow 1983, Siqueira et al. 2000, Sedgley et al. 2005). Система EndoVac (SybronEndo, Orange, CA, USA) включает в себя другой режим ирригации, который предполагает апикальное отрицательное давление и состоит из 3 основных компонентов: главного доставочного наконечника, пластикового макроканала и микроканала из нержавеющей стали. Первый используется для одновременной доставки и эвакуации ирриганта на уровне полости зуба, в то время как 2 канюли используются глубоко в канале последовательно для улучшения ирригации на апикальном уровне канала. Поскольку эти канюли используются для аспирации ирриганта, создается поток в апикальном направлении (Gu et al. 2009). Система EndoVac может считаться безопасной при использовании с NaOCl (Desai & Himel 2009), что подтверждается исследованиями, показывающими низкую экструзию NaOCl при ирригации EndoVac по сравнению с другими режимами (Mitchell et al. 2010, Iriboz et al. 2015). Что касается эффектов очистки и дезинфекции, исследования, сравнивающие EndoVac с обычной ирригацией, показали неопределенные результаты. В то время как некоторые авторы сообщали о лучшей очистке апикального канала (Nielsen & Craig Baumgartner 2007, Siu & Baumgartner 2010) и превосходном уничтожении бактерий (Hockett et al. 2008) при использовании EndoVac, другие исследования не выявили значительных различий в очистке (Howard et al. 2011) или дезинфекции (Brito et al. 2009, Miller & Baumgartner 2010, Pawar et al. 2012).

Несмотря на значительное количество исследований, проведенных по ирригации корневых каналов с использованием различных методик (Haapasalo et al. 2014), на сегодняшний день только одно исследование попыталось оценить снижение AHTD в корневых каналах нижних моляров с использованием системы EndoVac (Freire et al. 2015). Таким образом, целью этого экс-виво исследования было оценить эффективность дебридмента корневых каналов и истмуса при положительных (конвенциональная ирригация) и отрицательных (система Endo-Vac) давлениях после подготовки корневых каналов в нижних молярах с использованием анализа микрокомпьютерной томографии. Нулевая гипотеза, которая была протестирована, заключалась в том, что не было разницы в эффективности этих протоколов ирригации в снижении AHTD в системе корневых каналов нижних моляров.

Материалы и методы

Выбор и подготовка образцов

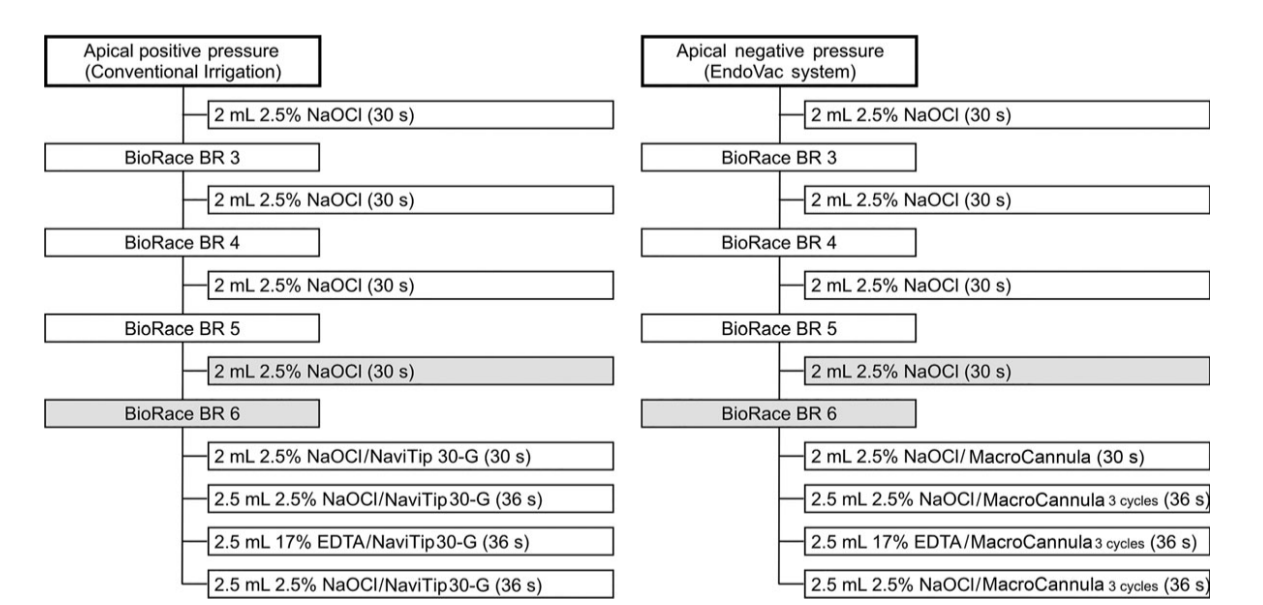

После одобрения этическим комитетом было выбрано сто шестьдесят декоронированных двухкорневых нижних моляров, удаленных по причинам, не связанным с этим исследованием, которые были отсканированы с помощью микрокомпьютерного томографа (SkyScan 1174v.2; Bruker-microCT, Контрих, Бельгия), установленного на 50 кВ, 800 µA и изотропном разрешении 19.89 мкм. Сканирование проводилось через 180° вращения вокруг вертикальной оси с шагом вращения 1° с использованием алюминиевого фильтра толщиной 0.5 мм. Полученные проекционные изображения были реконструированы в поперечные срезы (NRecon v.1.6.9; Bruker-microCT), и 3D модели мезиальных и дистальных систем корневых каналов были получены и оценены (CTVol v.2.2.1; Bruker-microCT). Были выбраны двадцать моляров с 2 независимыми каналами, соединенными истмусом от средней до апикальной трети мезиального корня (конфигурация канала типа II Вертуcci) и с одним каналом в дистальном корне. Морфологические параметры каналов (изгиб, длина, объем и площадь поверхности) были зафиксированы (CTAn v.1.14.4; Bruker-microCT), и образцы были сопоставлены по парам соответственно. Затем один зуб из каждой пары был случайным образом назначен в одну из 2 экспериментальных групп в соответствии с химико-механической процедурой (Рис. 1).

После подготовки доступа к полости рабочая длина (WL) была определена под увеличением путем введения файла K-тип размера 10 в канал до достижения апикального отверстия. Рабочая длина была установлена

на 0,5 мм короче отверстия. Затем апикальное отверстие каждого корня было запечатано быстросохнущей эпоксидной смолой для создания закрытой системы. Затем зубы были установлены вертикально до шейной области в блоках из силиконового материала для оттисков (President Jet, Coltène AG, Cuyahoga Falls, OH, USA) для этапов химико-механической процедуры. После начальной ирригации 2 мл 2,5% NaOCl все каналы были расширены с использованием ротационной системы BioRaCe (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, Швейцария), работающей на 500 об/мин, по методу crown-down, до инструментов BR5 (размер 40, .04 конусность) и BR6 (размер 50, .04 конусность) в мезиальных и дистальных корневых каналах соответственно. Режимы ирригации были следующими (Рис. 1):

- Группа с положительным апикальным давлением (n = 20 мезиальных каналов и 10 дистальных каналов): ирригация на протяжении всех процедур подготовки проводилась с использованием иглы NaviTip 30-го калибра (Ultradent, South Jordan, UT, USA), адаптированной к одноразовому пластиковому шприцу, установленному на 3 мм короче WL в каждом канале с использованием 2 мл 2,5% NaOCl после каждого инструмента. В финальной ирригации использовалось дополнительно 4,5 мл 2,5% NaOCl, за которым следовали 2,5 мл 17% EDTA и 2,5 мл 2,5% NaOCl.

- Группа с отрицательным апикальным давлением (n = 20 мезиальных каналов и 10 дистальных каналов): каждый канал ирригировался 2 мл 2,5% NaOCl при каждой смене инструмента с использованием главного наконечника EndoVac, установленного над доступным отверстием. После апикальной подготовки пластиковая макроканюля (размер 55, .02 конусность) была вставлена на 3 мм короче WL, и ирригация осуществлялась 2 мл NaOCl, подаваемого коронально через главный наконечник в течение 30 секунд. Затем полость пульпы оставалась заполненной ирригантом, пока микроканюля (размер 32, .02 конусность) была установлена на WL на 6 секунд; затем микроканюля была расположена на 2 мм от WL еще на 6 секунд. Были выполнены три цикла этих движений вверх и вниз, что составило 36 секунд ирригации NaOCl с микроканюлей. Эта процедура «микроирригации» была повторена с использованием 17% EDTA в качестве ирриганта (3 цикла), а затем с NaOCl (3 цикла). В конце последнего цикла микроканюля оставалась на WL для удаления избыточного ирриганта.

Общий объем NaOCl на группу составил 13 мл для каждого мезиального канала и 15 мл для дистального канала. Общий объем EDTA составил 2,5 мл на канал. Скорость потока ирриганта составила 2 мл за 30 секунд и 2 мл за 36 секунд во время и после подготовки канала соответственно (Рис. 1).

Анализ микрокомпьютерной томографии (Микро-КТ)

3D модели корневых каналов после подготовки были визуализированы и соотнесены с соответствующими предоперационными наборами данных с использованием модуля жесткой регистрации программного обеспечения 3D Slicer 4.3.1 (доступно по адресу http:// www.slicer.org). Сопоставленные изображения каналов были исследованы для расчета объема (мм3), площади поверхности (мм2) и количества неинструментированных участков стенок канала (статические воксели) как для мезальных, так и для дистальных систем корневых каналов (CTAn v.1.14.4; Bruker micro-CT). Предполагалось, что статические воксели, оставшиеся на месте после подготовки корневого канала, представляют собой неинструментированные участки стенок канала (Peters et al. 2001). Затем был рассчитан процентный прирост объема и параметров площади поверхности путем вычитания показателей обработанных каналов из показателей, зафиксированных для необработанных аналогов, для всей длины каналов и для области истмуса мезальной системы канала. Для целей данного исследования область интереса области истмуса также включала область каждого мезального канала.

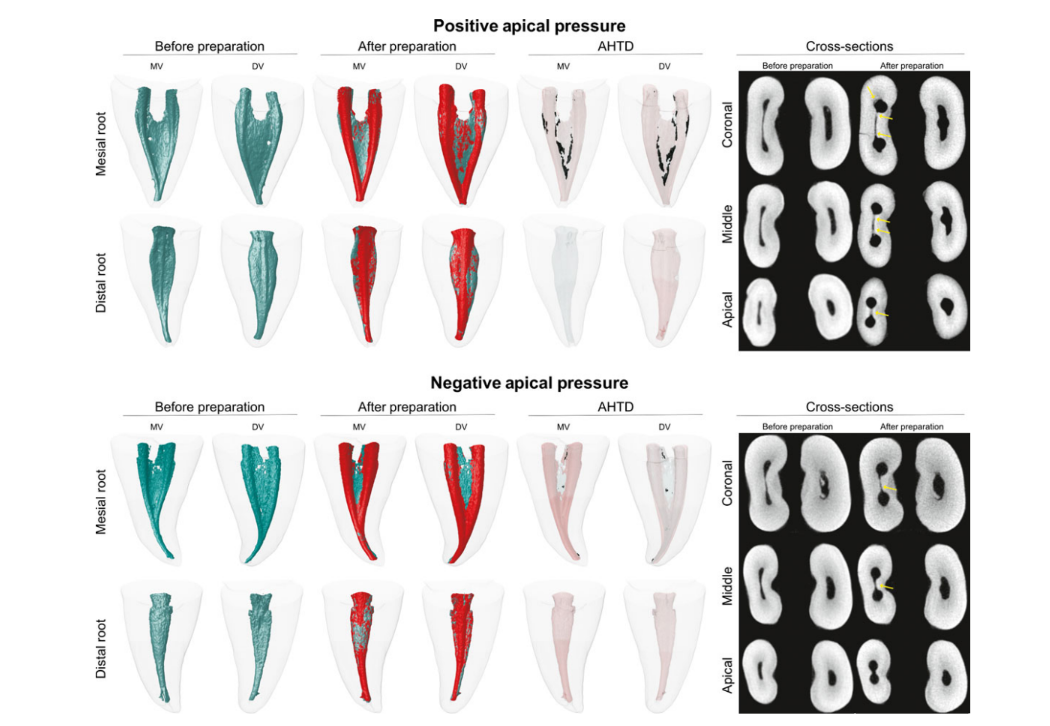

Для количественного анализа AHTD маски меток зарегистрированных наборов данных каждого зуба были импортированы в программное обеспечение Fiji (Fiji v.1.47n; Мэдисон, Висконсин, США) и нормализованы. Последовательность изображений, полученная в результате этой операции, была использована для определения AHTD с помощью морфологических операций. Квантификация AHTD проводилась путем вычисления разницы между неподготовленным и подготовленным пространством корневого канала с использованием процедур постобработки, выраженной в процентах от общего объема системы канала после подготовки. Наличие материала с плотностью, аналогичной дентину, в областях, ранее занимаемых воздухом в неподготовленном пространстве корневого канала, считалось мусором и квантифицировалось путем пересечения изображений до и после инструментирования канала (Robinson et al. 2012). Модели корневых каналов с цветовой кодировкой (зеленый и красный цвета, указывающие на пред- и послеоперационные поверхности канала соответственно) и мусор (черного цвета) позволили провести качественное сравнение соответствующих корневых каналов до и после подготовки.

Статистический анализ

Для оценки нормальности данных использовался тест Шапиро–Уилка. Перед подготовкой корневого канала значения объема и площади поверхности как из области корневого канала, так и из области истмуса имели нормальное распределение и сравнивались между группами с использованием t-теста для независимых выборок. Полученные данные после подготовки канала (объем, площадь поверхности, статический воксель и AHTD) имели смещенное распределение и выражались в виде медианы и интерквартильного размаха (IQR). Статистическое сравнение между группами проводилось с использованием непараметрического теста Манна–Уитни, уровень значимости был установлен на уровне 5%.

Результаты

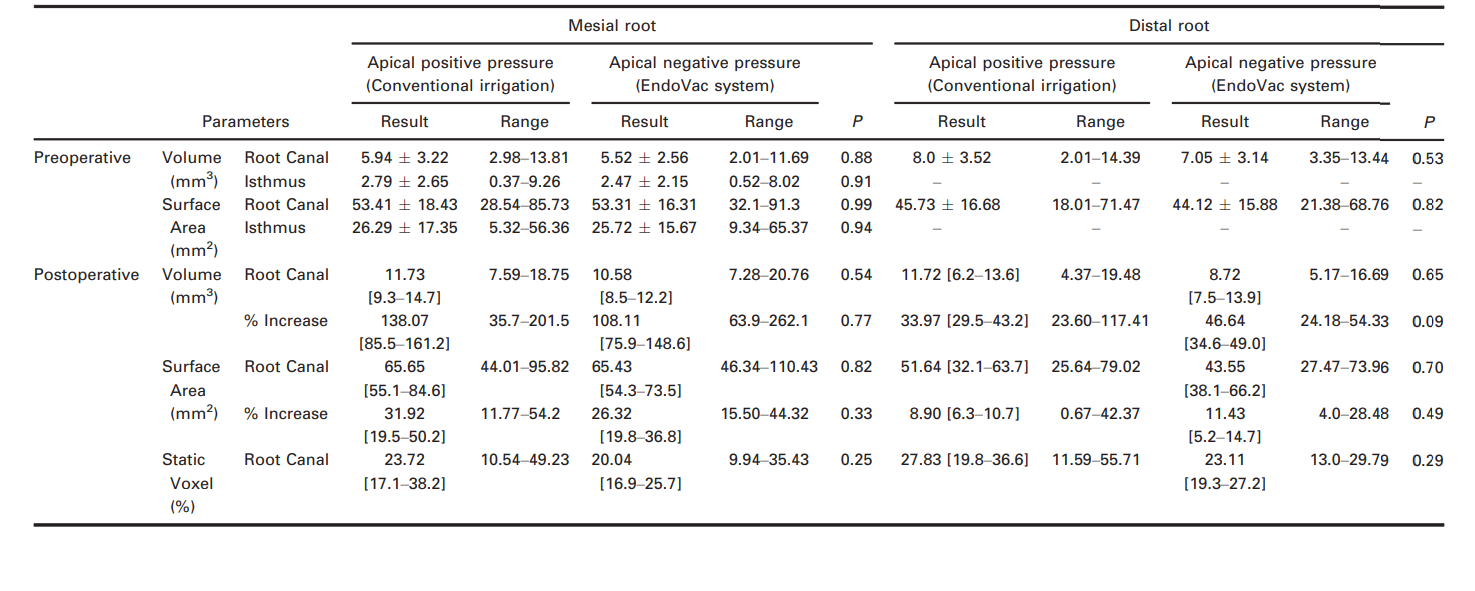

Результаты объема, площади поверхности и параметров статических вокселей, оцененных в обеих группах до и после подготовки, подробно представлены в Таблице 1. Предоперационно и послеоперационно степень однородности (базовый уровень) групп по длине, объему и площади поверхности корневых каналов и истмуса была подтверждена (P > 0.05). Кроме того, процент статических вокселей после подготовки корневых каналов не показал значительных различий между группами (P > 0.05).

Рисунок 2 показывает распределение AHTD после подготовки корневого канала с использованием протоколов ирригации с положительным и отрицательным давлением в двух представительных нижнечелюстных молярах. После подготовки AHTD не наблюдалось в дистальном канале обеих групп. В системе мезиального корневого канала группа с традиционной ирригацией имела значительно более высокий медианный процент AHTD (11.48%; IQR: 5.9–22.6; диапазон: 1.86–41.98), чем группа EndoVac (3.40%; IQR: 1.5–7.3; диапазон: 0.82–12.84) (P < 0.05) (Рис. 2). В целом, AHTD наблюдалось в средней и апикальной третьях корневого канала после традиционной ирригации, в то время как отрицательное давление оставило AHTD в основном в корональной трети. Таким образом, нулевая гипотеза была отвергнута.

Обсуждение

Накопившиеся твердые остатки тканей могут потенциально мешать дезинфекции, предотвращая поток ирригатора и нейтрализуя антибактериальные эффекты ирригирующего раствора (Paqué et al. 2012a). Кроме того, они могут мешать заполнению канала, физически препятствуя заполнению материала в некоторые области системы корневого канала (Metzger et al. 2010, Freire et al. 2015). Предполагается, что частицы дентин, срезанные с стенок канала ротационными инструментами, активно упаковываются в остатки мягких тканей в труднодоступных областях корневого канала и становятся более устойчивыми к удалению с помощью традиционного орошения шприцем и иглой (Paqué et al. 2009, 2012a). На сегодняшний день только несколько исследований пытались изучить различные схемы орошения на предмет их способности уменьшать AHTD в системе корневых каналов нижних моляров (Paqué et al. 2011, 2012a,b). В целом, основной вывод этих исследований заключался в том, что последовательные или дополнительные процедуры орошения во время или после подготовки корневого канала приводили к меньшему AHTD в системах корневых каналов, содержащих истмусы. С использованием технологии микро-КТ недавно было сообщено, что процентный объем AHTD уменьшился с 4,10% до 2,12% (процентное снижение на 53,65%) после финального протокола орошения с использованием системы EndoVac в мезальном корневом канале нижних моляров (Freire et al. 2015), что соответствует настоящим результатам.

Результаты настоящего исследования показали, что оба протокола ирригации успешно очистили дистальные корневые каналы от AHTD, демонстрируя эффективность традиционного режима ирригации при использовании в корневых каналах с единственной анатомией. Однако, несмотря на значительно лучшее выполнение, EndoVac не смог полностью удалить AHTD из мезиального корневого канала системы нижних моляров. В этой анатомической конфигурации канала медианное значение AHTD было значительно ниже в каналах, ирригированных с помощью EndoVac (3,4%), по сравнению с традиционной ирригацией (11,48%). Эти результаты могут быть объяснены механическим смывом, создаваемым системой EndoVac, которая, вероятно, более эффективно удаляет остатки из труднодоступных участков корневого канала по сравнению с традиционной ирригацией с помощью шприца (Shin et al. 2010, Siu & Baumgartner 2010).

Очистка и дезинфекция корневого канала происходит в результате сочетания механических эффектов подготовки и химико-механических эффектов ирригации. Поскольку процесс ирригации поддерживается механическим смывом, скорость потока ирригатора играет важную роль в удалении остатков из пространства корневого канала во время и после подготовки корневого канала. В настоящем исследовании скорость потока ирригатора была установлена на

0,066 мл с—1 (Рис. 1). Хотя некоторые авторы рекомендовали использовать более высокие скорости потока в положительных протоколах ирригации (Boutsioukis et al. 2007, Khan et al. 2013), скорость потока 0,066 мл с—1 была выбрана в настоящем исследовании из-за невозможности применения более высокой скорости потока с системами апикального отрицательного давления (Brunson et al. 2010). Следовательно, можно утверждать, что такая низкая скорость для ирригации шприцем могла исказить результаты в пользу системы апикального отрицательного давления. Однако в недавнем исследовании in vitro было показано, что использование ирригации с положительным давлением при скорости потока 4 мл мин—1 (или 0,066 мл с—1, как в настоящем исследовании) смогло достичь максимальной эффективности (Park et al. 2013).

Важно отметить, что экспериментальные группы в этом исследовании отличались не только режимом доставки ирриганта (положительное против отрицательного давления), но и протоколом доставки, который не удалось стандартизировать. На самом деле, эта нехватка стандартизации является очень распространенной проблемой в исследованиях, использующих протокол системы EndoVac, потому что ирригант не доставляется в систему корневого канала, а в полость зуба. В группе ирригации с использованием шприца открытый конец иглы был расположен на 3 мм от рабочего длины (WL), следуя глубине вставки пластикового макроканала EndoVac. Этот уровень также был выбран, потому что предыдущие исследования показали, что он может улучшить замену ирриганта и напряжение сдвига стенки (Shen et al. 2010), одновременно снижая риск застревания и экструзии ирриганта (Boutsioukis et al. 2014). С другой стороны, на втором этапе процедуры ирригации в группе с отрицательным давлением микроканула EndoVac была размещена на уровне WL, следуя рекомендациям производителя. Таким образом, несмотря на то, что полученные результаты отражают истинные различия между протестированными протоколами, остается неясным, в какой степени различия в доставке ирриганта повлияли на результаты (Adorno et al. 2015), и необходимы дальнейшие исследования.

Механическое воздействие инструментов на стенки канала включает удаление внутреннего слоя инфицированного дентина для удаления или разрушения бактериальных биопленок (Paqué & Peters 2011), что может улучшить результаты лечения корневых каналов. В настоящем исследовании процент неинструментированных стенок корневого канала выражался в процентах от числа статических воксельных поверхностей к общему числу поверхностных вокселей (Peters et al. 2001). Предыдущие исследования сообщали, что средний процент необработанных участков после подготовки с использованием различных ротационных систем колебался от 59% до 79% в длинных овальных дистальных каналах (Paqué et al. 2010) и от 39% до 42% в независимых мезиальных каналах нижних моляров (Yang et al. 2011). Эти высокие процентные значения были связаны с кинематикой ротационных инструментов (движение поклевки) и наличием углублений в длинных овальных каналах, которые не были включены в округлую подготовку, созданную вращением инструментов. В настоящем исследовании медианные процентные значения необработанных участков не отличались между группами в дистальном канале (27.83% и 23.11%) и в мезиальной системе корневых каналов, когда истмус не был включен в анализ (23.72% и 20.04%, соответственно). Эти более низкие процентные значения по сравнению с ранее сообщенными могут быть объяснены различиями в протоколе подготовки, размерах инструментов и конфигурации корневых каналов, использованных в данном исследовании.

Основная роль лабораторных исследований заключается в разработке хорошо контролируемых условий, которые позволяют надежно сравнивать определенные факторы (Versiani et al. 2013). Одним из самых важных смешивающих факторов в экс-виво исследованиях является анатомия исследуемой системы корневых каналов. Следовательно, результаты могут отражать влияние анатомии канала, а не интересующей переменной (Peters et al. 2001). В настоящем исследовании парное распределение образцов на основе конфигурации и морфологии (длина, объем и площадь поверхности) мезиальных и дистальных систем корневых каналов, вероятно, устранило или, по крайней мере, существенно уменьшило потенциально значительные анатомические искажения, которые могли бы повлиять на результаты. Поэтому различий в объеме, площади поверхности и проценте статических вокселей не наблюдалось до или после подготовки корневого канала между экспериментальными группами, в которых использовался один и тот же протокол механической подготовки (Таблица 1). Таким образом, на основе данных микро-КТ возможно улучшить выбор образцов, используя установленные морфологические параметры для обеспечения последовательной базы, что повышает внутреннюю валидность экс-виво экспериментов (Versiani et al. 2013, Marceliano-Alves et al. 2015).

Выводы

Накопление твердых тканей не наблюдалось в дистальных каналах нижних моляров. Ни один из методов ирригации не смог сделать мезиальную систему каналов свободной от AHTD. Ирригация с использованием апикального отрицательного давления привела к значительно более низким уровням AHTD по сравнению с обычной ирригацией только в мезиальной системе корневых каналов.

Авторы: М. А. Версиани, Ф. Р. Ф. Алвеш, К. В. Андраде-Юниор, М. Ф. Марселиано-Алвеш, Ж. К. Провенцано, И. Н. Рокас, М. Д. Соуса-Нето и Ж. Ф. Сикейра мл.

Ссылки:

- Адорно CG, Фретес VR, Ортис CP и др. (2015) Сравнение двух систем отрицательного давления и ирригации с помощью шприца для ирригации корневых каналов: экс-виво исследование. Международный журнал эндодонтии doi: 10.1111/iej.12431 [Epub ahead of print].

- Бутсиукис C, Ламбрианидис T, Кастринакис E, Бекияроуглу P (2007) Измерение давления и скорости потока во время ирригации корневого канала экс-виво с тремя эндодонтическими иглами. Международный журнал эндодонтии 40, 504–13.

- Бутсиукис C, Псимма Z, Кастринакис E (2014) Влияние скорости потока и техники агитации на экструзию ирриганта экс-виво. Журнал эндодонтии 47, 487–96.

- Брито PR, Соуса LC, Машаду де Оливейра JC и др. (2009) Сравнение эффективности трех техник ирригации в снижении внутрикальных популяций Enterococcus faecalis: in vitro исследование. Журнал эндодонтии 35, 1422–7. Брансон M, Хейлборн C, Джонсон DJ, Кохенка N (2010) Влияние размера апикальной подготовки и конусности подготовки на объем ирриганта, доставляемого с использованием системы ирригации с отрицательным давлением. Журнал эндодонтии 36, 721–4.

- Чоу TW (1983) Механическая эффективность ирригации корневых каналов. Журнал эндодонтии 9, 475–9.

- Де-Деус G, Соуса EM, Барино B и др. (2011) Саморегулирующийся файл оптимизирует качество удаления тканей в овальных корневых каналах. Журнал эндодонтии 37, 701–5.

- Де-Деус G, Ротер J, Рейс C и др. (2014) Оценка накопленных твердых тканей с использованием микро-компьютерной томографии и бесплатного программного обеспечения для обработки и анализа изображений. Журнал эндодонтии 40, 271–6.

- Де-Деус G, Маринс J, Силва EJ и др. (2015) Накопленные твердые ткани, образующиеся во время ротационной и реверсивной подготовки корневых каналов из никель-титана. Журнал эндодонтии 41, 676–81.

- Десаи P, Химел V (2009) Сравнительная безопасность различных систем ирригации внутриканально. Журнал эндодонтии 35, 545–9. Фрейре LG, Иглейсиас EF, Кунья RS, душ Сантос M, Гавини G (2015) Микро-компьютерная томографическая оценка удаления твердых тканей после различных методов ирригации и их влияние на заполнение изогнутых каналов. Журнал эндодонтии 41, 1660–6.

- Гу LS, Ким JR, Линг J, Чой KK, Пашли DH, Тей FR (2009) Обзор современных техник и устройств агитации ирриганта. Журнал эндодонтии 35, 791–804.

- Хаапасало M, Шен Y, Ван Z, Гао Y (2014) Ирригация в эндодонтии. Британский стоматологический журнал 216, 299–303.

- Хокетт JL, Доммиш JK, Джонсон JD, Кохенка N (2008) Антимикробная эффективность двух техник ирригации в подготовках с конусом и без конуса: in vitro исследование. Журнал эндодонтии 34, 1374–7.

- Говард RK, Киркпатрик TC, Ратледж RE, Яссино JM (2011) Сравнение удаления остатков с помощью трех различных техник ирригации. Журнал эндодонтии 37, 1301–5.

- Ирибоз E, Байрактор K, Тюркаидын D, Тарчин B (2015) Сравнение апикальной экструзии гипохлорита натрия с использованием 4 различных техник ирригации корневых каналов. Журнал эндодонтии 41, 380–4.

- Кхан S, Ню LN, Эйд AA и др. (2013) Периапикальные давления, создаваемые не связывающими иглами для ирригации при различных скоростях доставки ирриганта. Журнал эндодонтии 39, 529–33.

- Марселиано-Алвеш MF, Соуса-Нето MD, Фидел SR и др. (2015) Способность формирования однофайловых реверсивных и термообработанных многофайловых ротационных систем: исследование с использованием микро-КТ. Международный журнал эндодонтии, 48, 1129–36.

- Мецгер Z, Зари R, Коэн R, Теперович E, Паке F (2010) Качество подготовки корневого канала и обтурации корневого канала в каналах, обработанных ротационными и саморегулирующимися файлами: трехмерное исследование с использованием микро-компьютерной томографии. Журнал эндодонтии 36, 1569–73.

- Миллер TA, Баумгартнер JC (2010) Сравнение антимикробной эффективности ирригации с использованием EndoVac и доставки эндодонтической иглой. Журнал эндодонтии 36, 509–11.

- Митчелл RP, Янг SE, Баумгартнер JC (2010) Сравнение апикальной экструзии NaOCl с использованием EndoVac или игольчатой ирригации корневых каналов. Журнал эндодонтии 36, 338–41.

- Нильсен B, Крейг Баумгартнер J (2007) Сравнение системы EndoVac с игольчатой ирригацией корневых каналов. Журнал эндодонтии 33, 611–15.

- Паке F, Питерс OA (2011) Микро-компьютерная томография для оценки подготовки длинных овальных корневых каналов в нижних молярах с использованием саморегулирующегося файла. Журнал эндодонтии 37, 517–21.

- Паке F, Лайб A, Гаутши H, Цендер M (2009) Анализ накопления твердых тканей с использованием высокоразрешающих компьютерных томографических сканирований. Журнал эндодонтии 35, 1044–7.

- Паке F, Бёсслер C, Цендер M (2011) Уровни накопления твердых тканей в мезиальных корнях нижних моляров после последовательных этапов ирригации. Международный журнал эндодонтии 44, 148–53.

- Паке F, Аль-Джадаа A, Кфир A (2012a) Накопление твердых тканей, созданное традиционной ротационной и саморегулирующейся файловой инструментовкой в мезиальных системах корневых каналов нижних моляров. Международный журнал эндодонтии 45, 413–18.

- Паке F, Рехенберг DK, Цендер M (2012b) Снижение накопления твердых тканей во время ротационной инструментовки корневых каналов с помощью этидроновой кислоты в ирриганте на основе гипохлорита натрия. Журнал эндодонтии 38, 692–5.

- Парк E, Шен Y, Хакапур M, Хаапасало M (2013) Апикальное давление и степень потока ирриганта за пределами кончика иглы во время ирригации с положительным давлением в in vitro модели корневого канала. Журнал эндодонтии 39, 511–15.

- Павар R, Алькайед A, Сафави K, Бойко J, Кауфман B (2012) Влияние системы ирригации с апикальным отрицательным давлением на элиминацию бактерий во время эндодонтической терапии: проспективное рандомизированное клиническое исследование. Журнал эндодонтии 38, 1177–81.

- Питерс OA, Лайб A, Гёриг TN, Барбакоу F (2001) Изменения в геометрии корневого канала после подготовки, оцененные с помощью высокоразрешающей компьютерной томографии. Журнал эндодонтии 27, 1–6.

- Робинсон JP, Ламли PJ, Кларидж E и др. (2012) Аналитическая методология Micro-CT для количественной оценки неорганических остатков дентинного материала после внутренней подготовки зуба. Журнал стоматологии 40, 999–1005.

- Робинсон JP, Ламли PJ, Купер PR, Гровер LM, Уолмсли AD (2013) Реверсивная техника корневого канала вызывает большее накопление остатков, чем непрерывная ротационная техника, как оценено с помощью трехмерной микро-компьютерной томографии. Журнал эндодонтии 39, 1067–70.

- Седжли CM, Нагел AC, Холл D, Эпплгейт B (2005) Влияние глубины иглы ирриганта на удаление биолюминесцентных бактерий, инокулированных в инструментированные корневые каналы с использованием реального времени визуализации in vitro. Международный журнал эндодонтии 38, 97–104.

- Шен Y, Гао Y, Цянь W и др. (2010) Трехмерное численное моделирование потока ирриганта в корневом канале с различными иглами для ирригации. Журнал эндодонтии 36, 884–9.

- Шин SJ, Ким HK, Чунг IY, Ли CY, Ли SJ, Ким E (2010) Сравнение эффективности очистки новой системы ирригации с апикальным отрицательным давлением с традиционными иглами для ирригации в корневых каналах. Оральная хирургия, оральная медицина, оральная патология, оральная радиология и эндодонтия 109, 479–84.

- Сикейра ЖФ мл., Араужо MC, Гарсия PF, Фрага RC, Дантас CJ (1997) Гистологическая оценка эффективности пяти техник инструментовки для очистки апикальной трети корневых каналов. Журнал эндодонтии 23, 499–502.

- Сикейра ЖФ мл., Рокас ИН, Фавиери А, Лима KC (2000) Химико-механическое снижение бактериальной популяции в корневом канале после инструментовки и ирригации с 1%, 2.5% и 5.25% гипохлоритом натрия. Журнал эндодонтии 26, 331–4.

- Сиу C, Баумгартнер JC (2010) Сравнение эффективности удаления остатков системы ирригации EndoVac и традиционной игольчатой ирригации корневых каналов in vivo. Журнал эндодонтии 36, 1782–5.

- Таха NA, Озава T, Мессер HH (2010) Сравнение трех техник подготовки овальных корневых каналов. Журнал эндодонтии 36, 532–5.

- Версиани MA, Пекора JD, Соуса-Нето MD (2013) Микро-компьютерная томография анализа морфологии корневого канала одно корневых нижних клыков. Международный журнал эндодонтии 46, 800–7.

- Уолтон RE (1976) Гистологическая оценка различных методов увеличения пространства пульпового канала. Журнал эндодонтии 2, 304–11.

- Ян G, Юань G, Юн X, Чжоу X, Лю B, У Х (2011) Влияние двух систем инструментов из никель-титана, Mtwo против ProTaper universal, на геометрию корневого канала, оцененное с помощью микро-компьютерной томографии. Журнал эндодонтии 37, 1412–16.

- Зуоло ML, Уолтон RE, Имура N (1992) Гистологическая оценка трех техник инструментовки/подготовки в эндодонтии. Эндодонтия и стоматологическая травматология 8, 125–9.