Цифровой протокол для записи окклюзионного анализа в протезировании: пилотное исследование

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация

Фон: Цифровые технологии позволяют точно воспроизводить окклюзию, что имеет решающее значение для стабильности в максимальной интеркуспидации и динамической окклюзии. Программное обеспечение CAD генерирует стандартизированные окклюзионные морфологии, требующие значительных корректировок. Учет индивидуальных движений нижней челюсти во время восстановления приводит к лучшей функциональной интеграции. Это пилотное исследование оценивает эффективность нового полностью цифрового протокола для записи окклюзионного анализа в протезировании.

Методы: В исследование были включены пациенты, нуждающиеся в одном или нескольких безметалловых восстановлении. Зубы подвергались горизонтальной подготовке финишной линии, в то время как восстановление на имплантатах либо непосредственно прикручивалось, либо использовались многоединичные абатменты. Цифровой слепок (Trios 3 Intraoral Scanner) захватывал элементы рта. Динамическая окклюзия записывалась с помощью Patient Specific Motion (PSM). После установки и функционализации временных восстановлений последующие сканирования включали различные элементы, а программное обеспечение CAD (Dental system) использовалось для проектирования восстановлений. Восстановления были изготовлены из монолитной цирконии, прессованные из CAD/CAM-фрезерованного воска и спеченные.

Результаты: Оценка 52 реставраций у 37 пациентов показала высокую точность реставраций, изготовленных с помощью полностью цифрового рабочего процесса. Преимущественно использовалась монолитная циркониевая керамика. Уменьшающие (17,3%) и добавляющие (7,7%) окклюзионные корректировки в основном проводились в кресле стоматолога.

Заключение: Это исследование подчеркивает эффективность тщательных мер проверки и системы центрального контакта в снижении необходимости клинических окклюзионных доработок в протезных реставрациях.

Введение

Системы интраорального сканирования (IOS) достигли значительной надежности в точности и прецизионности и широко использовались в стоматологической практике в последние десятилетия. Технология CAD/CAM сделала возможным изготовление стоматологических и имплантируемых реставраций через цифровой рабочий процесс. Цифровые слепки передают интраоральную ситуацию в виртуальную модель и представляют собой первый шаг цифрового рабочего процесса. Точность этой процедуры имеет решающее значение для правильной передачи положения имплантата и представляет собой успех лечения. Если она выполнена плохо, это может привести к механическим и биологическим осложнениям. Цифровые слепки могут ускорить процесс захвата данных и устранить большинство недостатков, обычно встречающихся с традиционными слепками, тем самым уменьшая дискомфорт пациента и улучшая предсказуемость проектирования и производственных процедур протезов.

Недавний систематический обзор показал, что точность и аккуратность цифрового рабочего процесса, по сравнению с традиционной техникой, благоприятно сказываются на реставрациях до четырех единиц.

Точность определяется как способность последовательно получать одно и то же значение измерения. Интраоральный сканер должен демонстрировать высокую истинность и точность, и это можно оценить, накладывая различные сканы одного и того же объекта, используя одно и то же устройство IOS. Многие факторы могут ухудшить работу IOS и снизить его точность. Аспекты, связанные с оборудованием, такие как технология сканирования, состояние устройства, температура и освещение в комнате и в области считывания, могут повлиять на точность показаний. Также навыки оператора, его опыт и техника сканирования являются факторами, влияющими на точность. В условиях in vivo движения пациента, ограниченное открытие рта и большие языки могут усложнить процесс сканирования. В условиях in vitro дизайн и материал модели, а также конструкция сканирующего тела и его свойства отражения света могут повлиять на точность цифрового отпечатка.

Среди преимуществ цифровых технологий заключается в том, что окклюзия может быть точно воспроизведена с помощью IOS.

Окклюзионный дизайн играет значительную роль в поддержании и продвижении стабильности в максимальной интеркуспидации без создания помех в динамической окклюзии. Цифровой рабочий процесс позволяет отправлять информацию о трехмерной форме подготовленного зуба и соседних и антагонистических зубах, что позволяет дальнейшую обработку протезной реставрации с помощью CAD/CAM (компьютерного проектирования/компьютерного производства). Однако программное обеспечение CAD генерирует окклюзионные морфологии на основе стандартизированных форм, требующих значительных окклюзионных корректировок. Для этой цели использование артикулятора для моделирования движений рабочей модели считается незаменимым аспектом для протезных реставраций. Эспозито и др. исследовали надежность записи окклюзионных контактов с использованием интраорального сканера по сравнению с артикуляционной бумагой, обнаружив значительные различия в количестве контактов, за исключением верхних центральных резцов и первых премоляров, с низким согласием клиницистов по окклюзиям, подчеркивая необходимость точного метода записи окклюзионных контактов. Аббас и др. изучали влияние дизайна окклюзионного уменьшения на биомеханику эндокоронок в верхних премолярах, выявив, что эндокоронки PEKKTON с анатомическими подготовками предлагают оптимальную реставрацию, предполагая, что эти инновационные системы могут улучшить долговечность реставраций зубов. Перейра и др. оценили точность и воспроизводимость реальных и виртуальных окклюзионных контактных точек в имплантированных протезах, обнаружив, что оба метода обеспечивают клинически отличные контактные точки без значительной разницы в воспроизводимости, указывая на интраоральные сканеры как жизнеспособный инструмент для картирования окклюзии.

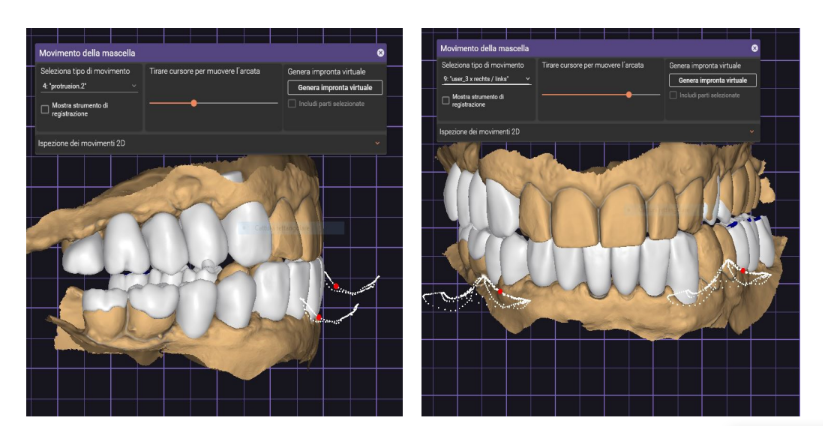

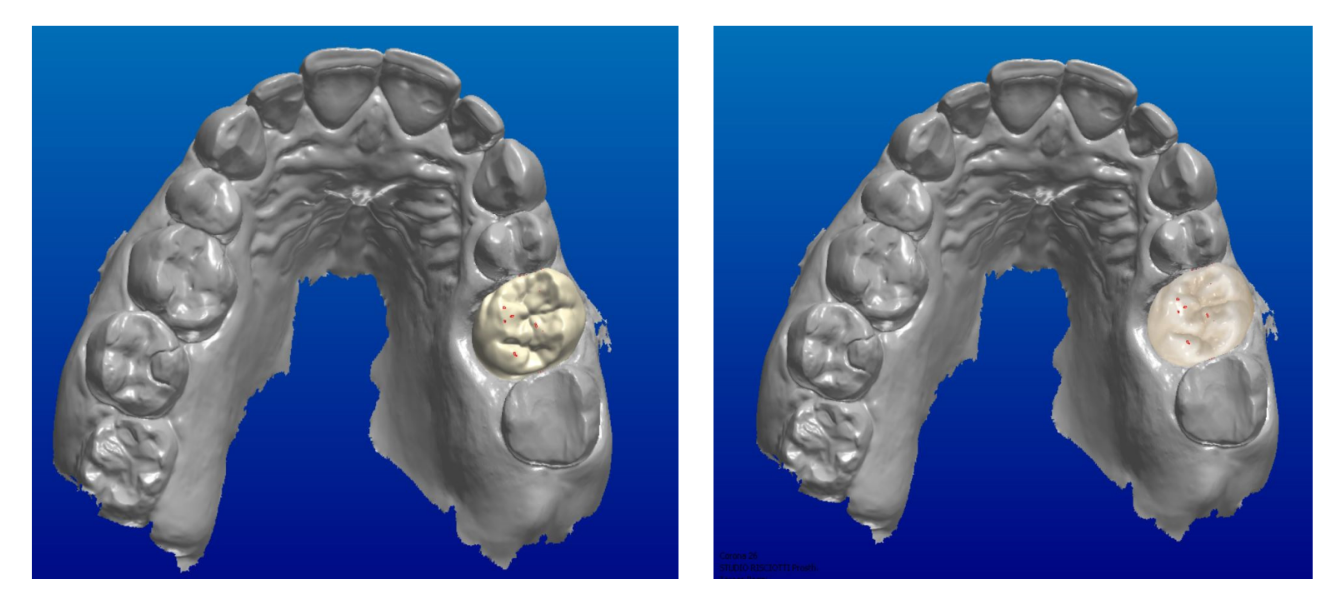

Доказано, что функции, выполняемые виртуальным артикулятором, сопоставимы с функциями, выполняемыми аналоговой системой. Однако для разработки движений, совместимых с кинематикой нижней челюсти, аналоговые модели или цифровые сканы должны быть правильно расположены. Аналогично, этот шаг выполняется с использованием произвольного или кинематического лицевого дуги, устанавливая параметры мыщелков, соответственно, на средние значения или в соответствии с пантаграфическими следами. В цифровой среде модели могут быть выровнены с использованием артикуляторного сканирования с моделями, установленными на дуге, или путем выравнивания моделей STL на основе CBCT или лицевых сканов, или с использованием систем обнаружения движений челюсти, таких как Arcus Digma или Zebris (Рисунок 1), записывая индивидуальные параметры, которые будут переданы виртуальному артикулятору. Цифровые технологии были недавно внедрены, позволяя захватывать и воспроизводить движения нижней челюсти в виртуальной среде без необходимости помещать их в виртуальный артикулятор.

Реставрации, изготовленные с учетом индивидуальных движений нижней челюсти, как сообщается, имеют лучшую функциональную интеграцию, чем реставрации, изготовленные с использованием средних настроек артикулятора (Рисунок 1).

Для этой цели система 3Shape в сочетании со сканером Trio позволяет фиксировать движения нижней челюсти с помощью функции, называемой Patient Specific Motion (PSM), с возможностью воспроизведения этих движений в CAD-среде для проектирования идеальных протезов в соответствии с фактическими движениями и функцией нижней челюсти. Целью данного пилотного исследования является демонстрация и оценка эффективности этой цифровой процедуры в записи окклюзионного анализа.

Материалы и методы

Настоящее пилотное исследование было разработано как клинический аудит для оценки нового полностью цифрового протокола записи окклюзионных анализов через серию случаев. Это исследование проводилось с января 2023 года по май 2023 года. Пациенты, нуждающиеся в одном или до трех единиц безметаллических (цирконий или литий-дисиликат) реставраций, установленных на естественных зубах или имплантах, были признаны подходящими для участия в этом исследовании. Пациенты, требующие сложной окклюзионной терапии (реорганизационный подход в центральном соотношении и/или изменение вертикального размера окклюзии), были исключены. Естественные зубы были подготовлены с горизонтальной линией завершения. В то же время все реставрации на имплантах были прикреплены непосредственно к имплантам (одиночная коронка) или с использованием многоединичного абатмента (MUA), если они были скреплены. Все реставрации начинались с IO-сканирования рта пациента (Trios 3 Intraoral Scanner, 3Shape A/S, Копенгаген, Дания). Затем движения нижней челюсти пациента (динамическая окклюзия) были записаны с использованием инструмента Patient Specific Motion (PSM) (3Shape A/S). Все пациенты были реабилитированы в максимальной интеркуспидации. Согласно Совету международной организации медицинских наук (CIOMS-2016), одобрение этического комитета не требовалось, поскольку «исследование не представляет более чем минимальный риск для участников» с этим типом неинвазивного интраорального сканирования. Пациенты были отобраны среди уже кандидатов на протезирование, личные данные не раскрываются, и этот метод не мог причинить никакого вреда; в случае несовместимого протеза пациент продолжал бы временную протезную реабилитацию до получения нового протезного продукта.

2.1. Клинические этапы

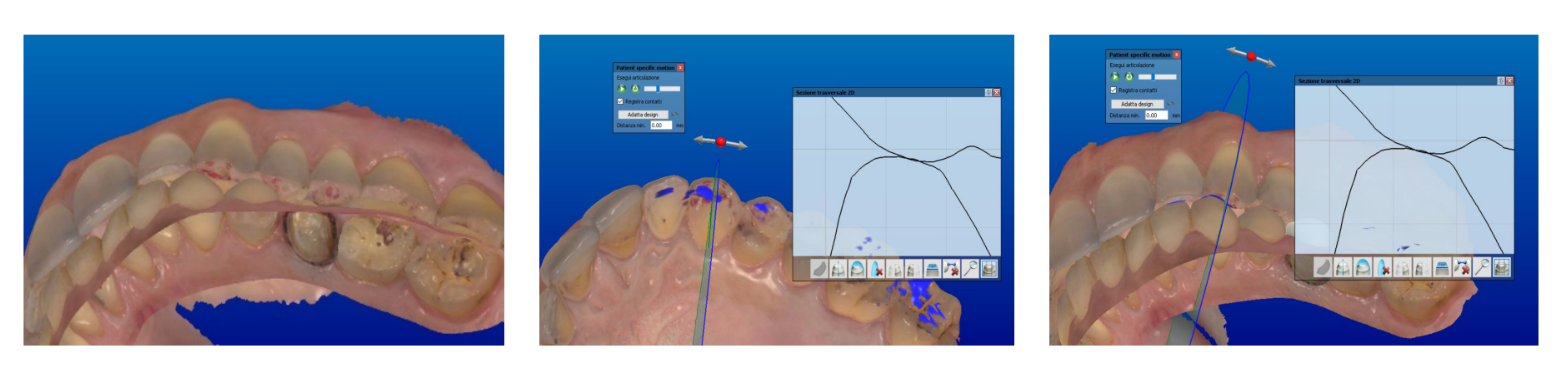

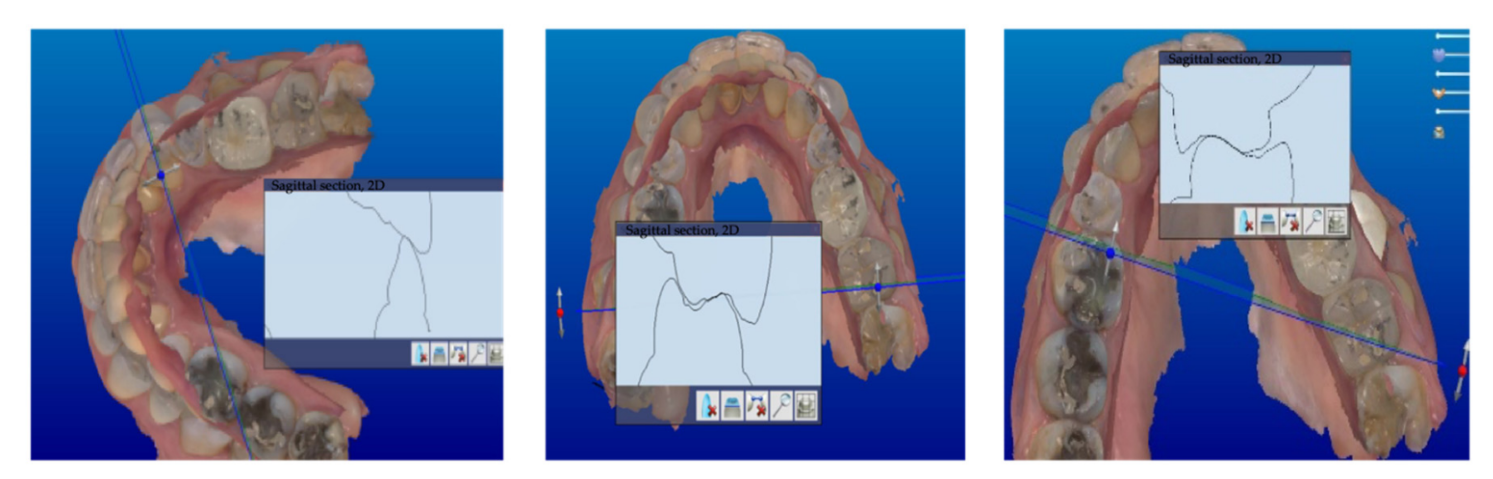

Подходящие пациенты прошли начальное сканирование элементов, подлежащих реабилитации. На втором приеме были установлены временные реставрации и сделаны функциональными как на зубах, так и на имплантах. После четырех-шести недель функционирования все пациенты получили следующие сканирования: рабочая дуга с функционализированной временной реставрацией, окончательный абатмент или сканирующее тело, антагонист, правые и левые окклюзии (сканирование прикуса) и PSM. Перед выполнением сканирований эксурсивные окклюзионные контакты (протрузия и латеральность) были отмечены с помощью 21 мк красной артикулирующей бумаги (Accufilm II red). В отличие от этого, контакты в максимальной интеркуспидации были отмечены 21 мк черной артикулирующей бумагой (Accufilm II black), чтобы клинические данные этих областей были получены во время этапа цветного сканирования, что позволило бы проверить контакты во время этапов CAD по созданию реставраций. После первого сканирования временная реставрация была удалена, и второе сканирование было выполнено на уровне импланта (сканирующее тело) или натурального зуба (двойная нить). Затем были зафиксированы антагонист и окклюзия. Наконец, динамическая окклюзия была отсканирована и записана во время процедуры цифрового отпечатка на этапе сканирования PSM. После этого все сканирования были отправлены в лабораторию через внутрисетевую систему «Communicate» в проприетарном формате 3ox (3Shape A/S).

2.2. Лабораторные этапы

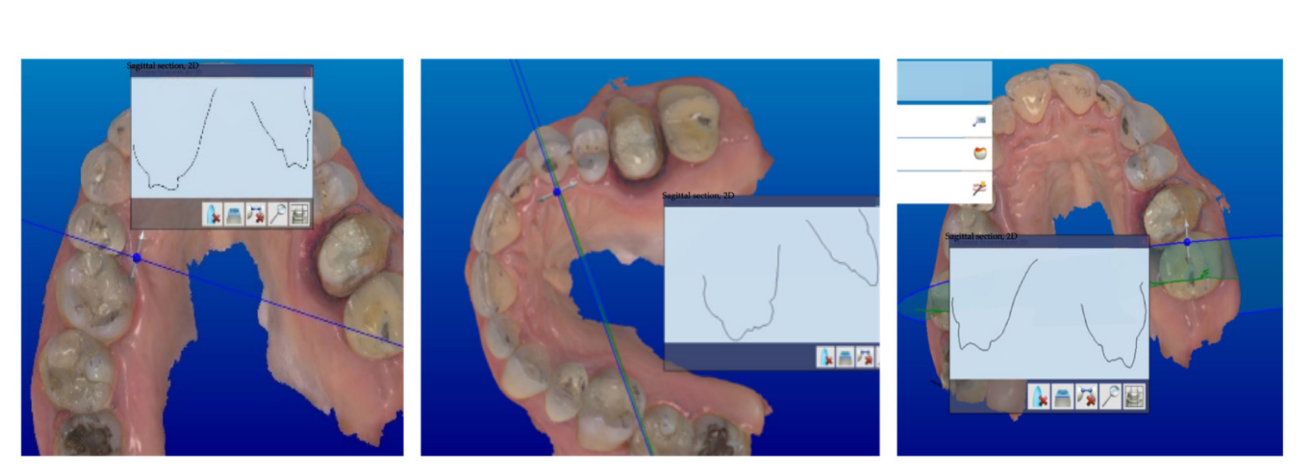

Все сканы были импортированы в CAD-программное обеспечение (Стоматологическая система). Точность межчелюстных отношений была проверена в сагиттальной проекции, соответствующей областям, клинически отмеченным артикуляционной бумагой, чтобы проверить отсутствие наложений или зазоров как в максимальной интеркуспидации, так и в эксурсивных движениях (Рисунки 2–4).

После этого был выполнен эстетико-функциональный проект окончательных реставраций с воспроизведением идеального анатомического воскового макета по технике Геометрической Функциональной Анатомии (AFG), заменив использование штангенциркуля на 3D-сетку, которая обеспечивала анатомические ориентиры. После тщательной проверки окклюзионной морфологии и функциональных движений окклюзионные контакты в MI были усилены с помощью индивидуального инструмента морфинга, используя радиус диаметром 0,48 мм и уровень влияния с толщиной 25 мкм с помощью инструмента «аддитивный восковой нож» (Рисунок 5).

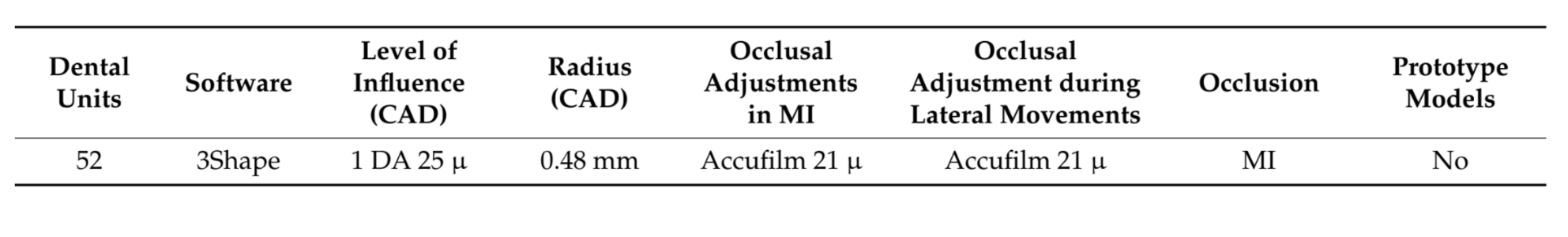

Окончательные реставрации были фрезерованы из монолитной цирконии 850 с использованием режущих инструментов диаметром 0,2 мм, а затем спечены в соответствии с рекомендациями производителя. Реставрации из литий-дисиликатов были прессованы, начиная с фрезерованного CAD/CAM воска, и в конечном итоге спечены в соответствии с рекомендациями производителя (Таблица 1).

Наконец, все реставрации были завершены и отполированы, сохраняя усиленные точки под защитой. После спекания межзубные и окклюзионные контакты были отмечены карандашом, чтобы избежать контакта с бором и полировочными резинками. Все этапы были выполнены полностью в цифровом формате, без необходимости создания каких-либо мастер-моделей. Параметры CAD указаны в таблице 2.

Попав в стоматологический кабинет, был проведен интраоральный осмотр интерпроксимальных контактов и внутренней посадки реставраций с использованием контрольного материала. После этого окклюзионные контакты проверялись так же, как описано ранее, с использованием 21 мк красной артикуляционной бумаги (Accufilm II red), в то время как контакты в максимальной интеркуспидации отмечались 21 мк черной артикуляционной бумагой (Accufilm II black). Кроме того, для проверки всех контактов использовалась бумага 8 мк Shimstock (компания).

Окклюзионная проверка проводилась перед цементацией или для имплантатов после проверки пассивности и затяжки винтов. В настоящем исследовании были зафиксированы и проанализированы количество и типы окклюзионных корректировок. При необходимости были получены периапикальные рентгенограммы.

Результаты

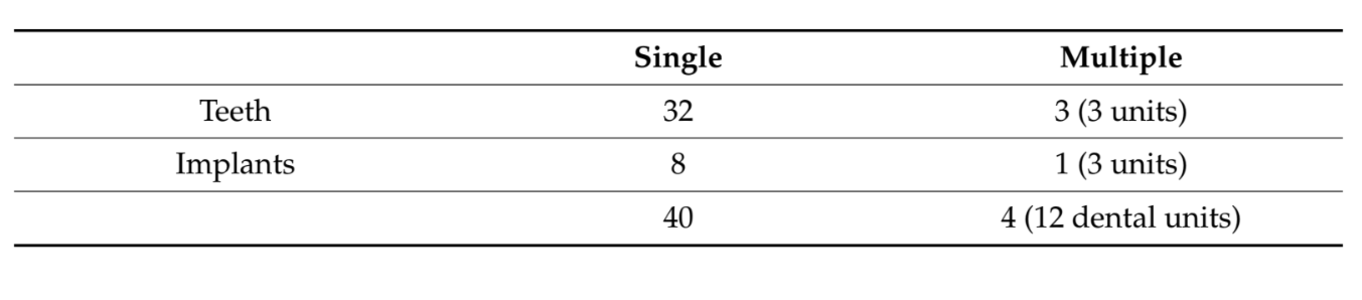

Всего было оценено 52 новые реставрации и не переделки, выполненные на 37 пациентах. Все реставрации были изготовлены в MI с использованием литий-дисиликатов или монолитной цирконии. Все реставрации были выполнены на основе интраорального цифрового слепка и индивидуальной регистрации движений пациента в соответствии с полностью цифровым рабочим процессом.

На тридцати трех пациентах были выполнены окончательные реставрации из монолитной цирконии, в то время как для остальных четырех использовался литий-дисиликат. Всего было доставлено сорок одиночных коронок; из них восемь были установлены на имплантах и зафиксированы на абатментах T-base. Всего 12 реставраций были множественными. Из них три моста по три единицы были установлены на естественных зубах, и только один был установлен на имплантах (Таблица 2). Реставрации были выполнены на резцах и премолярах и молярах. Все многосоставные реабилитации были выполнены на премолярах и молярах.

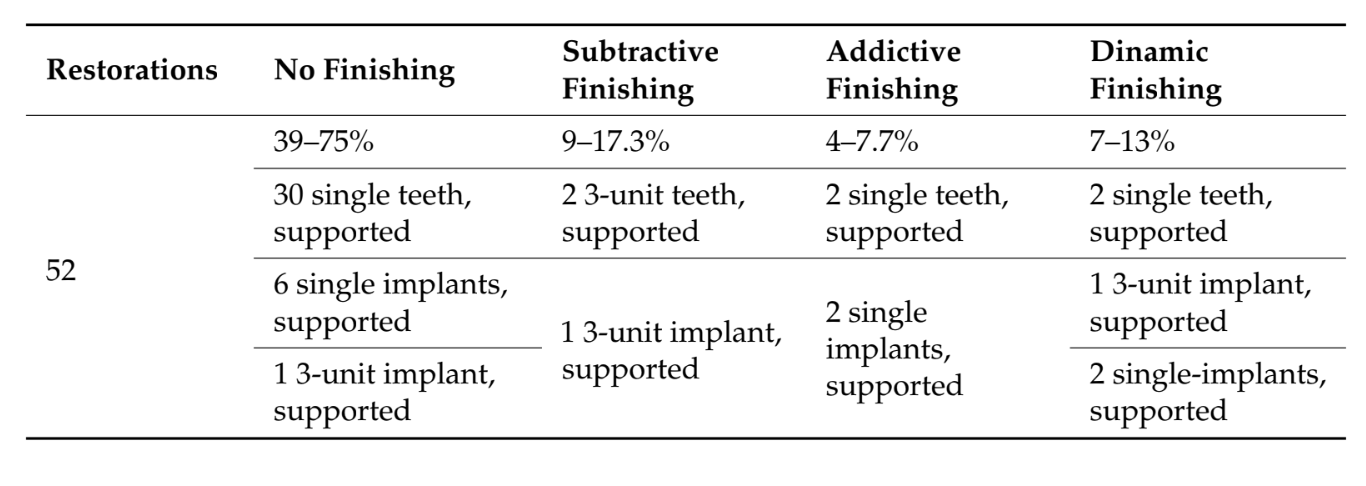

Всего было выполнено девять субтрактивных окклюзионных отделок (17.3%) и четыре аддитивные окклюзионные отделки (7.7%). Все субтрактивные окклюзионные корректировки были выполнены на кресле, в то время как все четыре аддитивные окклюзионные отделки были выполнены в лаборатории. В этом случае коронки были доставлены на более поздних приемах (Таблица 3).

- Участники исследования: было оценено 52 реставрации у 37 пациентов.

- Используемые материалы: реставрации в основном использовали монолитную цирконию.

- Окклюзионные корректировки: 17,3% случаев требовали субтрактивной окклюзионной отделки, а 7,7% - аддитивной отделки.

- Техники отделки: субтрактивные окклюзионные корректировки выполнялись на кресле, в то время как все аддитивные окклюзионные отделки выполнялись в лаборатории.

Эти результаты подчеркивают эффективность и точность полностью цифрового рабочего процесса в протезировании зубов, акцентируя внимание на сниженной необходимости в постпроизводственных корректировках.

Обсуждение

Настоящее исследование было разработано как клинический аудит для оценки эффективности нового полностью цифрового протокола записи окклюзионных анализов. Предварительные результаты поддерживают представленный протокол, улучшая окончательную точность реставраций и снижая необходимость в отделке. Это исследование сравнивает новый цифровой метод с традиционными методами. Окклюзионный анализ в протезировании традиционно включает физические слепки и ручные корректировки для воспроизведения специфической для пациента окклюзионной динамики. Этот процесс может занимать много времени и быть менее точным, часто требуя нескольких корректировок для достижения идеальной окклюзии. Использование воска для окклюзионного анализа в протезировании имеет несколько недостатков. Восковые слепки могут быть менее точными из-за искажения или деформации во время обработки или хранения. Процесс также занимает много времени, требуя ручных корректировок и повторного формования для достижения правильной окклюзии. Кроме того, восковые слепки не всегда эффективно воспроизводят динамические аспекты укуса пациента, что приводит к неточностям в окклюзионной оценке. Этот традиционный метод сильно зависит от навыков и опыта клинициста, что может привести к изменчивости результатов. Традиционный метод проведения окклюзионного анализа с использованием лицевой дуги включает передачу пространственной ориентации верхней челюсти и окклюзионной плоскости на стоматологический артикулятор. Эта техника обеспечивает воспроизведение движений челюсти пациента и окклюзионных отношений. Лицевая дуга фиксирует взаимосвязь между верхней челюстью и контрольной точкой, обычно осью височно-нижнечелюстного сустава. Собранные данные позволяют точно монтировать модели на артикуляторе, что имеет решающее значение для изготовления протезов или ортодонтических аппаратов, которые точно соответствуют естественной окклюзии и движениям челюсти пациента. Этот метод, хотя и точный, может занимать много времени и сильно зависит от навыков клинициста. В отличие от этого, новый цифровой метод использует системы интраорального сканирования, обеспечивая большую точность и эффективность. Он захватывает точные цифровые слепки рта, позволяя более точно воспроизводить окклюзию. Этот метод интегрирует цифровые технологии для записи движений нижней челюсти и проектирования протезных реставраций, которые близко имитируют естественные зубные движения, что потенциально может привести к лучшей функциональной интеграции и снижению необходимости в ручных корректировках. Цифровой метод предлагает преимущества по сравнению с традиционными техниками, включая улучшенную точность, сокращение времени лечения и повышение комфорта для пациента. Однако эффективность этого метода зависит от точности цифровых инструментов и опыта оператора. Юэ и др. разработали технику 3D цифрового дизайна улыбки с использованием виртуальной артикуляции для эстетической стоматологии. Этот подход использовал цифровую лицевую дугу и виртуальный артикулятор для анализа окклюзионных данных и движений челюсти, обеспечивая стабильную окклюзию и плавные паттерны движений челюсти. Техника облегчила проектирование новых протезов, поддерживая стабильную окклюзию и удовлетворенность пациента в течение 9 месяцев. Сун и др. представили полностью цифровой рабочий процесс для изготовления окклюзионных стабилизационных шинирующих аппаратов. Этот метод использовал CAD/CAM системы и цифровую лицевую дугу на основе технологии оптических датчиков. Исследование подчеркнуло клиническую осуществимость, точность и эффективность рабочего процесса по сравнению с традиционными методами, демонстрируя потенциал для улучшения производства и ухода за пациентами. Чоу и др. разработали персонализированный виртуальный стоматологический артикулятор, используя данные компьютерной томографии (КТ) и отслеживание движений. Этот инструмент математически моделировал движения челюсти для проектирования зубных реставраций, заменяя традиционные передачи лицевой дуги. Эффективность артикулятора была подтверждена сравнением данных симуляции с фактическими измерениями движений челюсти.

Джонг и др. оценили точность контактов полурегулируемого артикулятора по сравнению с интраоральными контактами во время эксцентричных движений нижней челюсти. Их исследование показало, что вариации в согласованности зависели от времени и того, были ли контакты на рабочей или нерабочей стороне. Они пришли к выводу, что, хотя первоначальные эксцентричные контакты зубов на артикуляторе были надежными, возможно, потребуется окклюзионная коррекция после установки. Пракеш и др. провели систематический обзор, оценивающий полезность лицевой дуги при изготовлении полных протезов. Обзор сравнил использование лицевой дуги с упрощенными техниками, использующими анатомические ориентиры, и обнаружил схожую клиническую эффективность и приемлемость для пациентов. Обзор призвал к проведению дополнительных исследований для получения окончательных результатов по изменению клинической практики. Кубрак и др. сравнили беззубых пациентов, леченных традиционным способом и с использованием лицевой дуги и артикулятора Quick Master. Целью исследования было установить простой метод окклюзионной записи и сравнить результаты лечения с использованием артикулятора и традиционных методов при изготовлении полных протезов. В исследовании участвовали 60 пациентов, клинические обследования и опросы пациентов проводились после лечения. Результаты показали, что использование артикулятора при изготовлении протезов приводило к более физиологичной и сбалансированной окклюзии, более коротким периодам адаптации и положительным отзывам пациентов.

Линсен и др. подчеркнули значимость методов регистрации смещения мыщелка и электромиографической активности, иллюстрируя сложную биомеханику, связанную со стоматогнатическим здоровьем, и точность, необходимую в зубных протезах. Резенде и др. акцентировали внимание на роли опыта оператора, типа сканера и размера сканирования в точности 3D зубных сканирований, подчеркивая важность технической экспертизы и оборудования для достижения оптимальных протезных результатов. Ли и др. внесли свой вклад в это понимание, сосредоточившись на дизайне окклюзионных износов в фиксированных зубных протезах, указывая на необходимость персонализированных подходов в стоматологической реставрации для имитации естественных движений нижней челюсти. Абдулатеф и др. обсудили клиническую точность и воспроизводимость виртуальных интерокклюзионных записей, подчеркивая потенциал цифровых технологий в повышении точности стоматологических измерений и подгонок. Чиччу и др. исследовали параметры прочности в системе костного протеза «Торонто», предоставляя ценные сведения о механических свойствах и долговечности зубных имплантов. В более позднем исследовании Чиччу и др. углубились в протезные и механические параметры, влияющие на лицевую кость под нагрузкой различных форм зубных имплантов, еще раз подчеркивая необходимость тонкого понимания биомеханических взаимодействий в имплантологии. Наконец, Резенде и др. вновь подтвердили влияние опыта оператора, типа сканера и размера сканирования на 3D сканирования, укрепляя многоаспектный характер факторов, влияющих на точность и надежность цифровых отпечатков в протезной стоматологии. Эти исследования подчеркивают многомерные соображения, необходимые при проектировании, реализации и оценке зубных протезов и имплантов.

Необходимость разработки окклюзионных поверхностей на этапе CAD, которые гармонируют с клинической ситуацией, очевидна из-за необходимости производства монолитных реставраций, позволяющих минимальные интраоральные коррекции. Во время получения сканирования точность зависит от нескольких факторов, таких как технические характеристики устройства или программного обеспечения, и зависит от опыта оператора. Существенной проблемой в производстве CAD является точная подгонка полученного скана. Система PMS эффективна и ценна, если протез изготовлен с требуемым вертикальным размером, а верхние и нижние сканы правильно собраны. Таким образом, Джэ-Мин Сео предлагает проверять точность подгонки скана, используя сканирование с маркерами артикуляционной карты, техника, интегрированная в наше исследование. Однако, по сравнению с процедурой, описанной Джэ-Мин Сео, нет корректировки позиции через постобработку. Мы осознаем различные проблемы, которые могут возникнуть во время проверки обнаружения прикуса, такие как окклюзионная интерпенетрация или дистанцирование нижней челюсти, как отмечают Абдулатиф и др..

Сараа Абдулатиф показывает частую компенетрацию подгонки, с возможностью недоокклюзированных артефактов. Это явление, похоже, связано с сжимаемостью периодонтальной связки в MI. По этой причине наше исследование решило начать наблюдение с определения клинических контактных зон и отслеживания артефактов с небольшим увеличением на 25 мкм в области 0.48 мм в окклюзионных контактных зонах.

Исследование показало, что протез был корректен в 77% случаев, при этом 12.5% требовали вычитательных модификаций и 10% требовали добавочных модификаций, с минимальной частотой 3% исправлений в эксурсивных зонах. Это отличается от исследования Ли, которое не определяет эффективность использования PMS. В исследовании Ли количество окклюзионной коррекции поверхности зуба оценивалось путем сравнения перекрывающихся сканов коронок, размещенных до и после окклюзионной коррекции через месяц; авторы сообщают как качественные, так и количественные данные и приходят к выводу, что нет статистически значимых различий между изготовлением PSM и стандартным изготовлением; однако использование PSM показало меньшую ошибку. В статье Ли нет указаний на необходимый контроль подгонки сканов, как мы провели в нашем аудите, сравнивая окклюзионные контакты, обнаруженные во время сканирования, с артикуляционной таблицей и цифровыми контактами; это могло повлиять на степень окклюзионной коррекции, необходимой в их работе для достижения правильной окклюзионной интеграции при максимальной интеркуспидации, что независимо от того, использовался ли PMS или нет. PMS эффективен в снижении потенциальных контактов во время фазы эксурсии. Он не исправляет возможные ошибки, связанные с подгонкой сканов. По этой причине полезно проверять подгонку сканов, анализируя отметки, воспроизведенные с использованием артикуляционной таблицы.

Ограничения

Основное ограничение данного исследования заключается в отсутствии контрольной группы и относительно небольшом количестве пациентов, которые были подвергнуты лечению. Расчет размера выборки не был возможен из-за новизны подхода. Это ограничило возможность исследования всесторонне сравнить новый полностью цифровой протокол с традиционными методами и обобщить результаты. Следовательно, результаты являются предварительными и указывают на необходимость дальнейших исследований с большими размерами выборки и контрольными группами для более надежной оценки эффективности протокола. Расширение протокола на мосты с большими пролетами также может быть осуществимо, но потребует дополнительных исследований и валидации для обеспечения точности и эффективности. Специфические характеристики больших пролетов, такие как повышенная сложность и потенциально более значительные окклюзионные силы, должны быть учтены в будущих исследованиях.

Заключения

В заключение, этот клинический аудит представляет собой новаторский цифровой протокол для записи окклюзионных анализов в протезировании. Интегрируя системы интраорального сканирования с CAD-программным обеспечением и используя инструмент Patient Specific Motion (PSM), мы достигаем точной окклюзионной репликации и функциональной интеграции, превосходя традиционные методы по эффективности и точности. Инновационный подход этого исследования минимизирует необходимость в ручных окклюзионных корректировках, демонстрируя потенциал цифровых технологий для значительного улучшения протетических результатов. Однако ограничения данного исследования включают отсутствие контрольной группы, относительно небольшую выборку пациентов и применение протокола в конкретном клиническом контексте, что может ограничить обобщение полученных результатов. Зависимость от современных цифровых инструментов также подчеркивает необходимость экспертного уровня оператора, акцентируя важность комплексного обучения для успешной реализации протокола. Будущие исследования должны стремиться к валидации этих результатов через более крупные контролируемые исследования, исследовать применимость протокола в более широком диапазоне стоматологических реставраций и изучить интеграцию новых технологий для дальнейшего совершенствования процессов окклюзионного анализа и реабилитации. Эта исследовательская траектория обещает повысить стандарты протезирования и расширить границы цифровой стоматологии.

Эмануэле Рисчиотти, Нино Скуадрито, Даниэле Монтанари, Гаэтано Яннелло, Уго Мака, Марко Талларико, Габриэле Червино и Лука Фиорилло

Ссылки

- Хохлидакис, К.М.; Папаспиридакос, П.; Джеминиани, А.; Чен, Ч.Ж.; Фэн, И.Ж.; Эрколи, Ч. Цифровые и традиционные слепки для фиксированной протезной стоматологии: систематический обзор и мета-анализ. J. Prosthet. Dent. 2016, 116, 184–190.e12. [CrossRef] [PubMed]

- Маркес, С.; Рибейро, П.; Фалкао, К.; Лемос, Б.Ф.; Риос-Караско, Б.; Риос-Сантос, Ж.В.; Эрреро-Климент, М. Цифровые слепки в имплантационной стоматологии: обзор литературы. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18, 1020. [CrossRef]

- Морси, Н.; Эль Катеб, М.; Азер, А.; Фаталла, С. Подгонка фиксированных частичных протезов из циркония, изготовленных из традиционных слепков и цифровых сканов: систематический обзор и мета-анализ. J. Prosthet. Dent. 2023, 130, 28–34. [CrossRef] [PubMed]

- Гельвольд, Б.; Хрцанович, Б.Р.; Кордунер, Е.К.; Коллин-Багевиц, И.; Киш, Ж. Внутриротовая цифровая техника слепка по сравнению с традиционной техникой слепка. Рандомизированное клиническое испытание. J. Prosthodont. 2016, 25, 282–287. [CrossRef] [PubMed]

- Гюд, Ж.Ф.; Эдельхофф, Д.; Швайгер, Ж.; Кеул, С. Новый метод оценки точности цифровых слепков полного архи в vitro. Clin. Oral. Investig. 2016, 20, 1487–1494. [CrossRef] [PubMed]

- Эндер, А.; Аттин, Т.; Мехл, А. Точность традиционных и цифровых методов получения слепков полного архи in vivo. J. Prosthet. Dent. 2016, 115, 313–320. [CrossRef]

- Эндер, А.; Циммерманн, М.; Аттин, Т.; Мехл, А. Точность традиционных и цифровых методов получения слепков квадранта in vivo. Clin. Oral. Investig. 2016, 20, 1495–1504. [CrossRef]

- Гут, Ж.Ф.; Кеул, С.; Штимельмайр, М.; Беер, Ф.; Эдельхофф, Д. Точность цифровых моделей, полученных прямым и косвенным захватом данных. Clin. Oral. Investig. 2013, 17, 1201–1208. [CrossRef]

- Досон, П.Е. Оценка, диагностика и лечение окклюзионных проблем; Мосби: Сент-Луис, МО, США, 1989.

- Олтофф, Л.В.; ван дер Зел, Ж.М.; де Руйтер, В.Ж.; Влаар, С.Т.; Босман, Ф. Компьютерное моделирование окклюзионных поверхностей задних зубов с помощью системы CICERO CAD/CAM. J. Prosthet. Dent. 2000, 84, 154–162. [CrossRef]

- Фасбиндер, Д.Ж.; Потици, Д.Ж. Точность окклюзионных контактов для коронок с использованием технологий CAD/CAM на месте. Int. J. Comput. Dent. 2010, 13, 303–316.

- Пан, Y.; Лин, Х.; Ван, Y.; Цзян, Л.; Ченг, Y.; Ю, Х.; Ченг, Х. Сравнение ошибок окклюзионного контакта 6 коронок CAD/CAM на месте: само-контролируемое клиническое исследование. Clin. Oral. Investig. 2023, 27, 1301–1310. [CrossRef]

- Танака, Х.; Фингер, И.; Портер, М.М. Новый полурегулируемый артикулятор. Часть II. Регулировка артикулятора нового концепта. J. Prosthet. Dent. 1975, 33, 158–168. [CrossRef]

- Эспозито, Р.; Мазеду, Ф.; Чиччу, М.; Тепедино, М.; Денаро, М.; Чаварелла, Д. Надежность записи окклюзионных контактов с использованием внутриорального сканера и артикулирующей бумаги — проспективное исследование. J. Dent. 2024, 142, 104872. [CrossRef]

- Аббас, М.Х.; Элериан, Ф.А.; Эльшербини, А.А.; Эльгохари, Н.М.М.; Ату, А. Влияние дизайна окклюзионного редукционного на прочность на сжатие и биомеханическое поведение эндокорон, восстанавливающих верхние премоляры. BMC Oral. Health 2024, 24, 113. [CrossRef]

- Перейра, А.Л.Ц.; Мело Сегундо, Х.В.; Кампос, М.; Тôrрес, А.; Барбоса, Г.А.С.; Порто Каррейро, А. Точность и воспроизводимость реальных и виртуальных окклюзионных контактных точек в фиксированных протезах на имплантах. Int. J. Comput. Dent. 2023, 1–19. [CrossRef]

- Ли, Ж.Д.; Луу, Д.; Юн, Т.В.; Ли, С.Ж. Сравнение точности двусторонних и полных архи интерокклюзионных регистрационных сканов для виртуальной артикуляции. J. Prosthet. Dent. 2023. [CrossRef]

- Хсу, М.Р.; Дрисколл, С.Ф.; Ромберг, Е.; Масри, Р. Точность динамической виртуальной артикуляции: истинность и точность. J. Prosthodont. 2019, 28, 436–443. [CrossRef] [PubMed]

- Хобо, С.; Шиллингбург, Х.Т., мл.; Уитсетт, Л.Д. Выбор артикулятора для восстановительной стоматологии. J. Prosthet. Dent. 1976, 36, 35–43. [CrossRef]

- Кордас, Б.; Гартнер, Ц.; Сёхнель, А.; Бислер, А.; Фосс, Г.; Бокхольт, У.; Сейпель, С. Виртуальный артикулятор в стоматологии: концепция и разработка. Dent. Clin. N. Am. 2002, 46, 493–506. [CrossRef] [PubMed]

- Лепиди, Л.; Чен, З.; Равида, А.; Лан, Т.; Ван, Х.Л.; Ли, Ж. Полностью цифровая техника для установки скана верхней челюсти на виртуальный артикулятор. J. Prosthodont. 2019, 28, 335–338. [CrossRef]

- Солаберриета, Е.; Гармендия, А.; Мингуэс, Р.; Брисуэла, А.; Прадес, Г. Виртуальная техника лицевой дуги. J. Prosthet. Dent. 2015, 114, 751–755. [CrossRef]

- Сун, Х.; Фэн, Y.; Цзяо, Y.; Лю, В. Полностью цифровой рабочий процесс для изготовления окклюзионных стабилизационных шини на основе индивидуального движения нижней челюсти. J. Dent. 2024, 141, 104826. [CrossRef]

- Джонг, М.Й.; Ким, М.Ж.; Лим, Й.Ж.; Квон, Х.Б. Оценка эксцентричного контакта зуба на полурегулируемом артикуляторе с использованием системы анализа окклюзии. J. Prosthet. Dent. 2024, 131, 34–41. [CrossRef]

- Юэ, З.; Ло, З.; Хоу, Ж.; Чжан, Х. Применение 3D цифрового дизайна улыбки на основе анализа виртуальной артикуляции в эстетической стоматологии: техника. J. Prosthet. Dent. 2023. [CrossRef]

- Чоу, Т.Х.; Ляо, С.W.; Хуан, Дж.Х.; Хуан, Х.Й.; Ву-Динь, Х.; Яу, Х.Т. Виртуальная стоматологическая артикуляция с использованием данных компьютерной томографии и отслеживания движения. Bioengineering 2023, 10, 1248. [CrossRef]

- Пракеш, П.; Сингх, К.; Бахри, Р.; Бхандари, С.К. Полезность против бесполезности лицевой дуги при изготовлении полных протезов: систематический обзор. J. Indian Prosthodont. Soc. 2020, 20, 237–243. [CrossRef]

- Кубрак, Дж. Сравнительный анализ беззубых пациентов, леченных традиционно и с использованием лицевой дуги и артикулятора Quick Master. Ann. Acad. Med. Stetin. 1998, 44, 237–249. [PubMed]

- Линсен, С.С.; Штарк, Х.; Самаи, А. Влияние различных техник регистрации на смещение мыщелков и электромиографическую активность у стоматогнатически здоровых субъектов: проспективное исследование. J. Prosthet. Dent. 2012, 107, 47–54. [CrossRef] [PubMed]

- Ресенде, С.Ц.Д.; Барбоса, Т.А.Қ.; Мора, Г.Ф.; Таварес, Л.Д.Н.; Риззант, Ф.А.П.; Джордж, Ф.М.; Невес, Ф.Д.Д.; Мендонса, Г. Влияние опыта оператора, типа сканера и размера сканирования на 3D сканы. J. Prosthet. Dent. 2021, 125, 294–299. [CrossRef] [PubMed]

- Ли, Л.; Чен, Х.; Чжао, Y.; Ван, Y.; Сун, Y. Дизайн окклюзионных износных фасетов фиксированных зубных протезов, управляемых персонализированным движением нижней челюсти. J. Prosthet. Dent. 2021, 128, 33–41. [CrossRef] [PubMed]

- Абдулатиф, С.; Эдер, Ф.; Ханнам, А.Г.; Тобиас, Д.Л.; Уайатт, С.С. Клиническая точность и воспроизводимость виртуальных интерокклюзионных записей. J. Prosthet. Dent. 2020, 124, 667–673. [CrossRef] [PubMed]

- Чиччу, М.; Риситано, Г.; Майорана, Ч.; Франческини, Г. Параметрический анализ прочности в системе «Торонто» костно-протезной системы. Minerva Stomatol. 2009, 58, 9–23. [PubMed]

- Чиччу, М.; Червино, Г.; Терранова, А.; Риситано, Г.; Раффаэле, М.; Кучинотта, Ф.; Сантонокито, Д.; Фиорилло, Л. Протезные и механические параметры лицевой кости под нагрузкой различных форм зубных имплантатов: параметрическое исследование. Prosthesis 2019, 1, 41–53. [CrossRef]