Анатомия верхнего моляра (16 зуб): бугры, фиссуры и ключ окклюзии

Перед вами вторая статья, посвященная анатомии зубов. На этот раз займемся анатомией верхнего моляра, одного из самых красивых и в то же время сложных с точки зрения анатомии зубов. Очень мощный зуб, один из самых крупных. Является ключом окклюзии, поэтому корректное его восстановление — приоритетная задача, которую нужно решать без ошибок. Разбор этой темы потребует знания особой терминологии, разговор пойдет и о движениях нижней челюсти, и об окклюзионных контактах.

После прохождения нашего обучения Мировые школы работы с композитом, вы будете владеть протоколами работы с композитом в техниках известных мировых школ: японской, европейской и южноамериканской, с легкостью выполнять прямые реставрации любого уровня сложности!

Думаю, начинающим особенно сложные специальные термины можно пока пропускать, улавливая основу, но рано или поздно каждому необходимо научиться пользоваться профессиональным языком!

Первый верхний моляр: базовые ориентиры (1.6/16/26)

16 = 1.6 по FDI — первый верхний моляр справа; 26 = 2.6 — анатомический аналог слева. Для навигации и сопоставления анатомии также используем обозначения 17 = 1.7 и 27 = 2.7 для вторых моляров.

У первого верхнего моляра (16/1.6) типично четыре бугра: мезиально‑небный (MBu, давящий), мезиально‑щечный (MSBu), дистально‑щечный (DSBu), дистально‑небный (DBu); пятый бугор Карабелли — вариация на мезиально‑небном бугре.

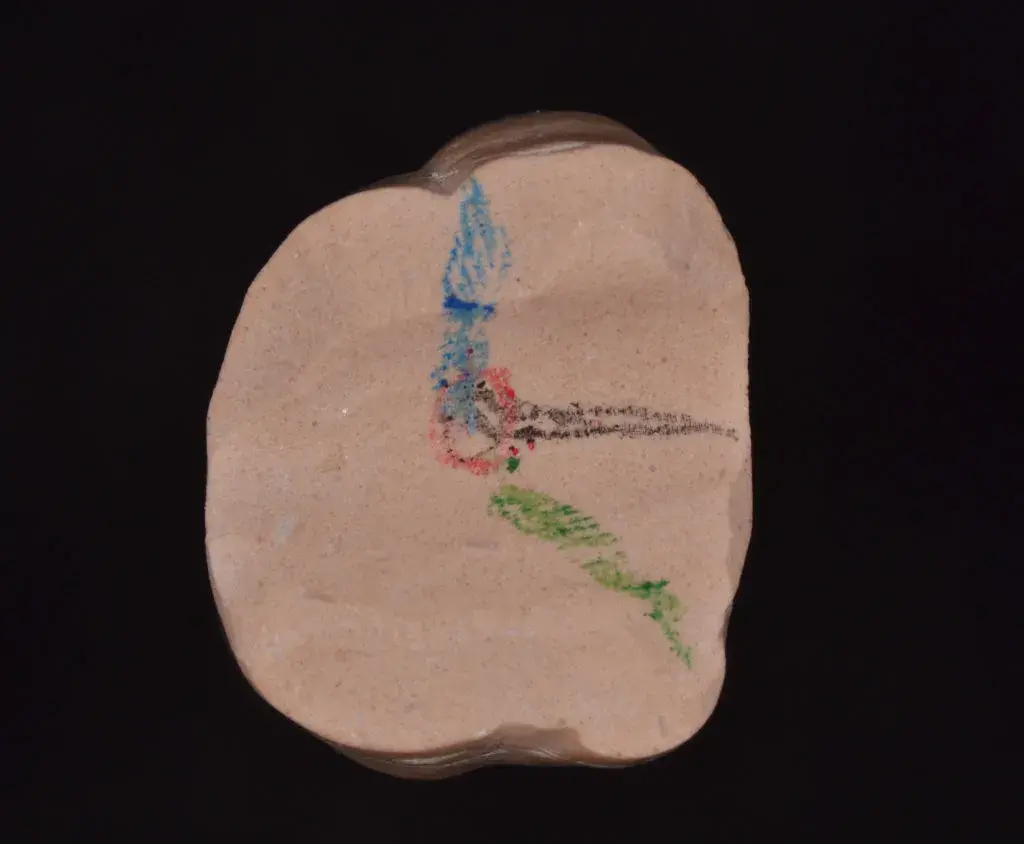

На заготовке для моделирования я рисую окклюзионный компас (рис. 1) — для нас он является ориентиром, отделяющим одни элементы поверхности от других. Но также компас показывает направление движения бугров зуба-антагониста, проецируя их на жевательную поверхность. И вершины бугров не должны находиться на пути движения. Чаще всего линии окклюзионного компаса совпадают с глубокими фиссурами.

Рис. 1. Окклюзионный компас.

Названия и функции бугров 16 зуба

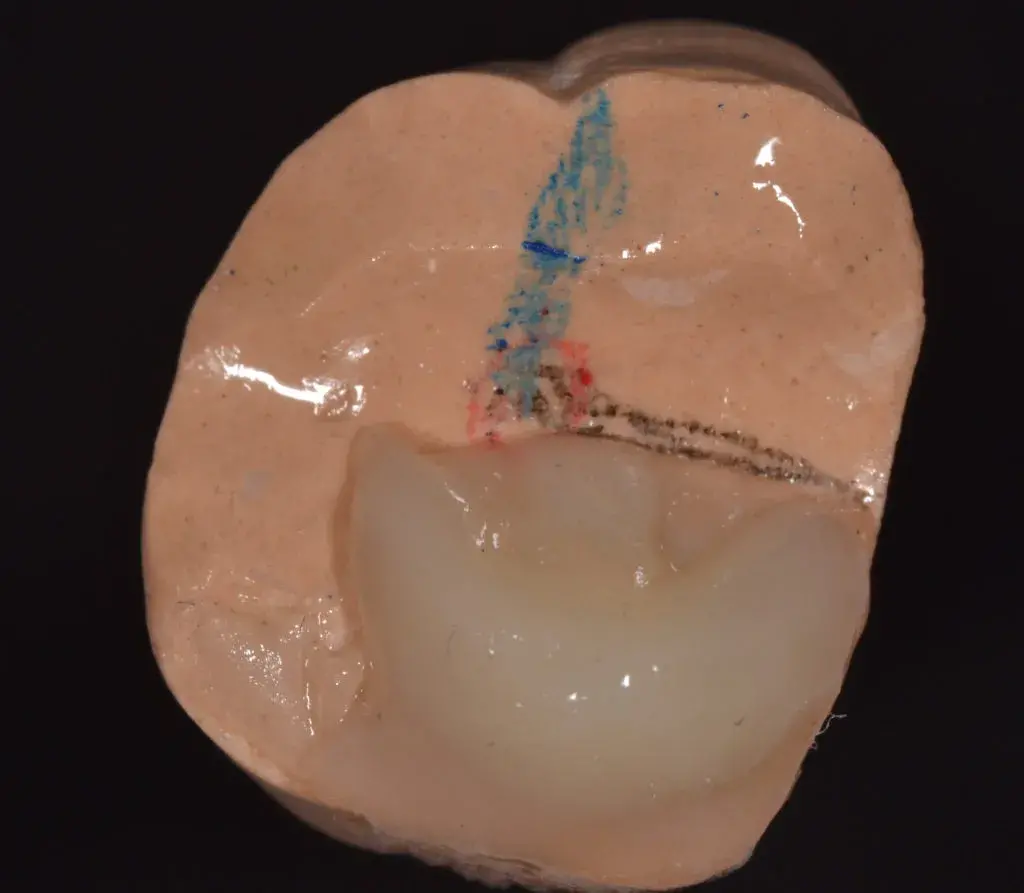

Итак, первым на свет появляется мезиально-небный бугор (рис. 2).

Рис. 2. Первым появляется мезиально-небный бугор 16 зуба.

Мезиально‑небный бугор: давящий и основной носитель нагрузки

Это очень мощный бугор, в мезиодистальном направлении он заполняет пространство более половины, а если быть точным, от мезиального аппроксимального края до середины дистально-щечного бугра. На схеме окклюзионного компаса мы видим зеленую линию — она показывает медиотрузионный путь мезиально-щечного бугра нижнего шестого (МЩБ 46). Поэтому вершина нашего небного бугра не должна попадать на этот путь. В то же время вершина бугра смещена к центру зуба, так как это давящий бугор, испытывающий большую нагрузку, он имеет большое основание и более округлую форму, если смотреть в мезиодистальном направлении.

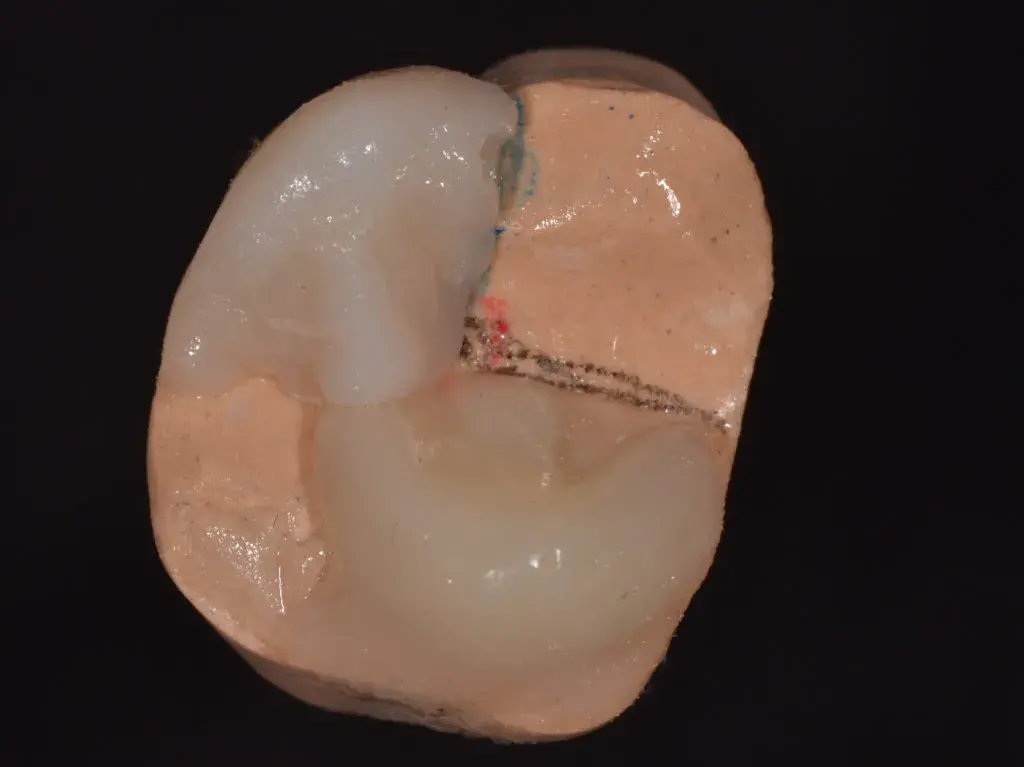

Дистально‑щечный бугор и Krista Transversa

Следующий бугор — дистально-щечный (рис. 3), он своим основанием вплетается в дистальный край мезиально-небного бугра, формируя при этом принципиально важный элемент — Krista Transversa (поперечный гребень).

Krista Transversa = поперечный гребень между мезиально‑небным и дистально‑щечным буграми; огибает центральную ямку и ограничивает ретротрузию нижней челюсти за счёт контактов с МЩ бугром 46.

Рис. 3. Следующий бугор — дистально-щечный.

Этот гребень огибает центральную ямку и препятствует чрезмерному смещению нижней челюсти назад за счет контакта с тем же мезиально-щечным бугром нижнего шестого зуба. Помимо этого, мезиальный край дистально-щечного бугра граничит с латеротрузионным путем МЩБ 46 и не должен заходить за пределы этой линии (синяя линия на окклюзионном компасе).

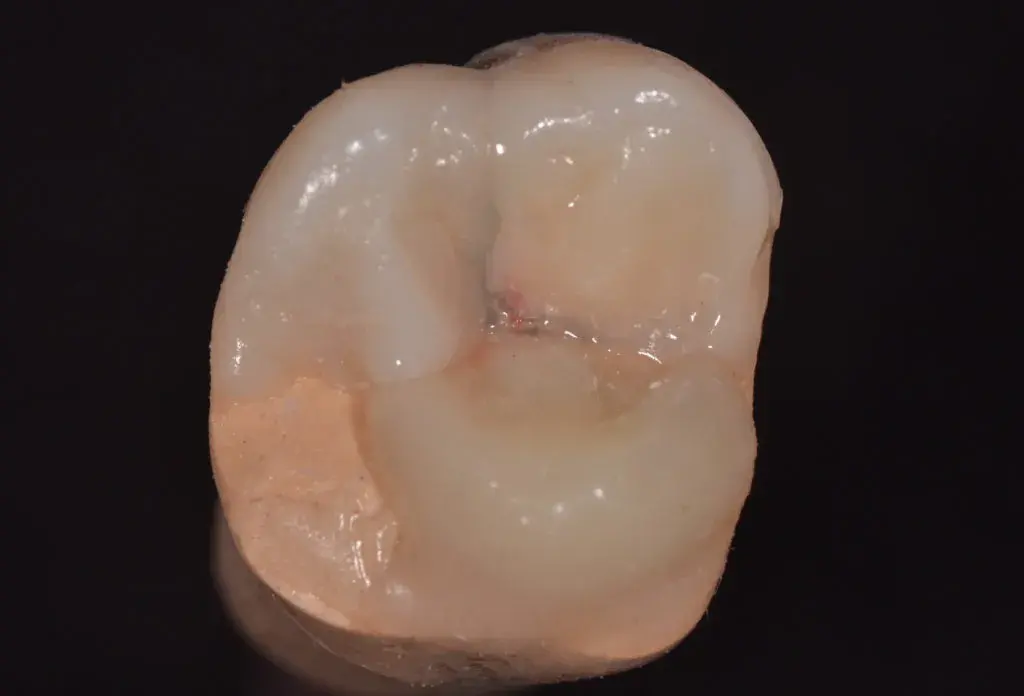

Мезиально‑щечный бугор: самый малый, зона суперконтактов

Щечные бугры 16 защитные, поэтому более остры, вершина смещена щечно к краю (рис. 4).

Рис. 4. Защитные щечные бугры.

Мезиально-щечный — самый маленький из бугров, его краевой гребень идет параллельно центральной фиссуре, резко закругляясь, переходя в аппроксимальную часть. Этот угол лежит в основе правила кривизны коронки, определяющего сторону реставрируемого зуба. И очень важно, что этот бугор находится на латеропротрузионном пути МЩБ 46. Это значит, что все пространство между черной и синей полосками в окклюзионном компасе — это место возможного нахождения МЩБ 46, и если не выражены или стерты клыки, или высота перекрытия передних зубов незначительная, а мезиально-щечный бугор восстановлен чрезмерно, — возможны суперконтакты и сколы. Именно в этом заключаются особенности его формы: основание бугра от центральной ямки до вершины не выражено и по высоте он самый маленький (рис. 5).

Рис. 5. Самый маленький из бугров — мезиально-щечный.

Фиссуры, эмалевые валики и центральная ямка

Замыкает круг мезиальный эмалевый валик, краевой гребень его объединяет в краевые гребни небного и щечного мезиальных бугров. Основной выступ спускается по направлению центральной фиссуры и сужается. Краевой гребень мезиального эмалевого валика принимает на себя контакт дистального ската мезиального щечного бугра 46 (рис. 6).

Рис. 6. Мезиальный эмалевый валик.

Эмалевые валики и трехточечный контакт

Происходит окончательное формирование центральной ямки, где в окклюзионном контакте встречаются три сформированных нами бугра и МЩБ 46, формируя трехточечный контакт (рис. 7).

Рис. 7. Дистально-небный бугор.

Дистально‑небный бугор и косая фиссура

Дистально-небный бугор — самый интересный и странный. Он отделен от мезиально-небного бугра косой фиссурой. Начинается он у основания дистального ската дистально-щечного бугра, как запятая, формирует дистальный эмалевый валик.

Он, в свою очередь, имеет окклюзионный контакт с мезиальным скатом мезиально-щечного бугра 47. И очень важно, что последний при медиотрузионном движении нижней челюсти будет перемещаться как раз в направлении этой косой фиссуры.

Поэтому основание бугра не выражено, а краевой гребень идет не по косой, а параллельно центральной фиссуре. Это объясняется тем, что дистально-небный бугор контактирует с антагонистами в двух точках: дистальным скатом — с мезиальным эмалевым валиком 47, а мезиальным скатом — с дистальным эмалевым валиком 46.

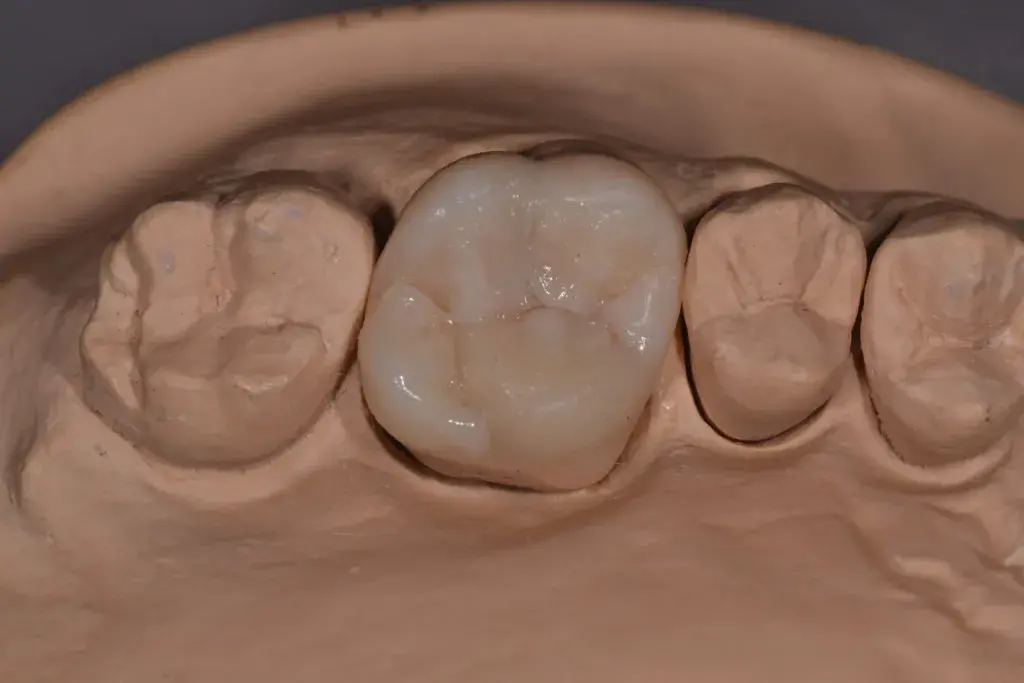

И, конечно, оценить моделирование можно, только рассматривая его в зубном ряду (рис. 8—10), отмечая расположение бугров в разных проекциях, не забывая о линиях Шпее и Уилсона, например.

Рис. 8. 16 зуб в зубном ряду.

Рис. 9. 16 зуб в зубном ряду.

Рис. 10. 16 зуб в зубном ряду.

Если смотреть спереди, небные бугры всегда располагаются ниже относительно щечных. Правильно, если смотреть на зубы со стороны окклюзионной плоскости, вершины одноименных бугров (щечных и небных) должны выстраиваться в одну линию.

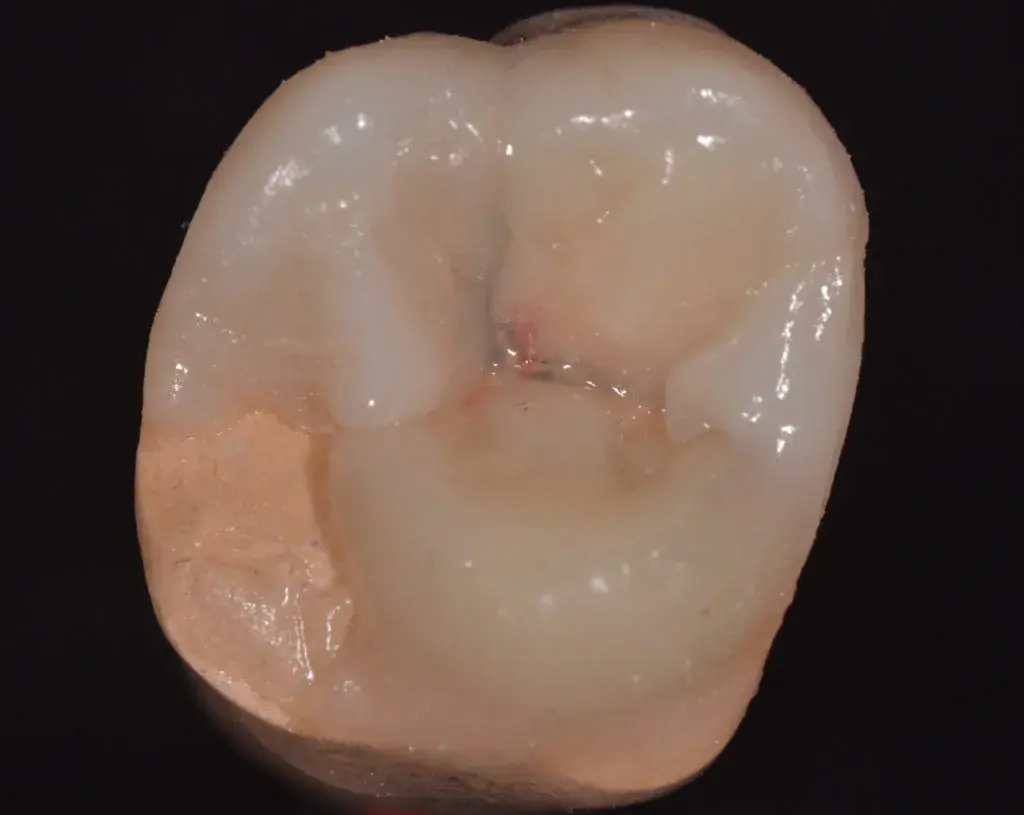

Тяжело в учении — легко в бою. Вот пример живой работы реставрации верхнего шестого (рис. 11) — ситуация после подготовки к реставрации, установлена матричная система, препарирование — никаких скосов эмали, небные бугры подготовлены для перекрытия композитом.

Рис. 11. Подготовка к реставрации.

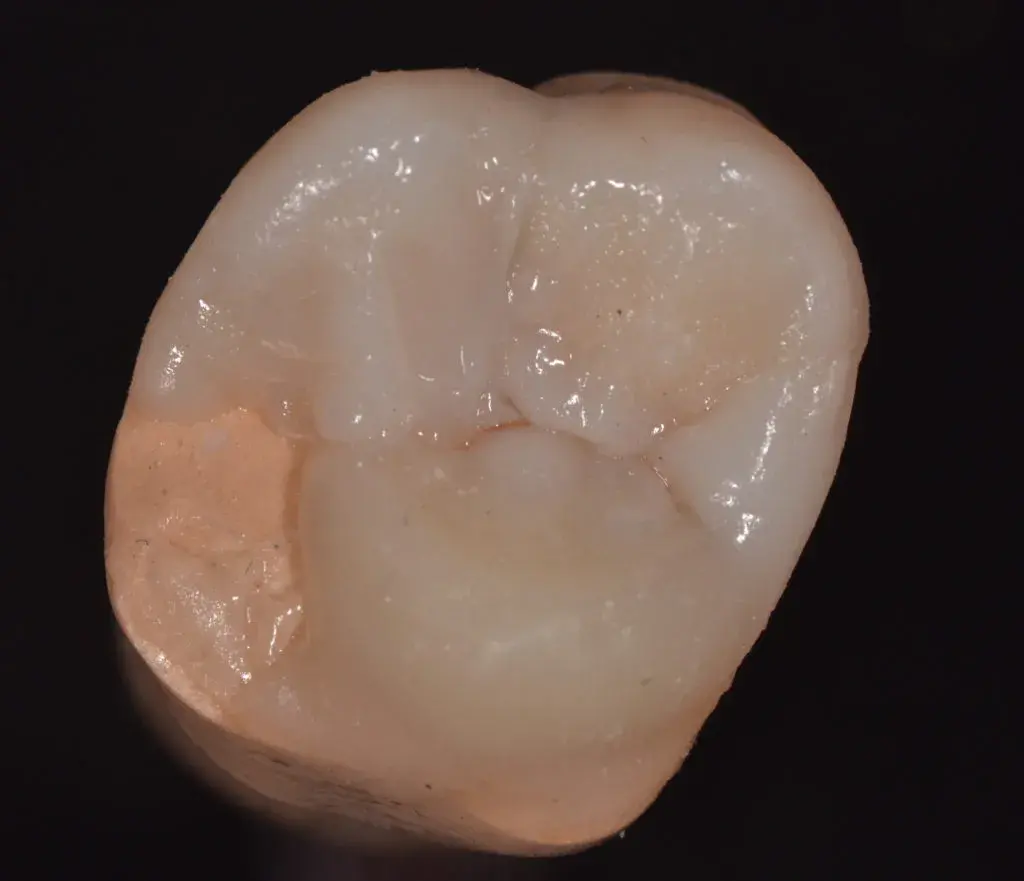

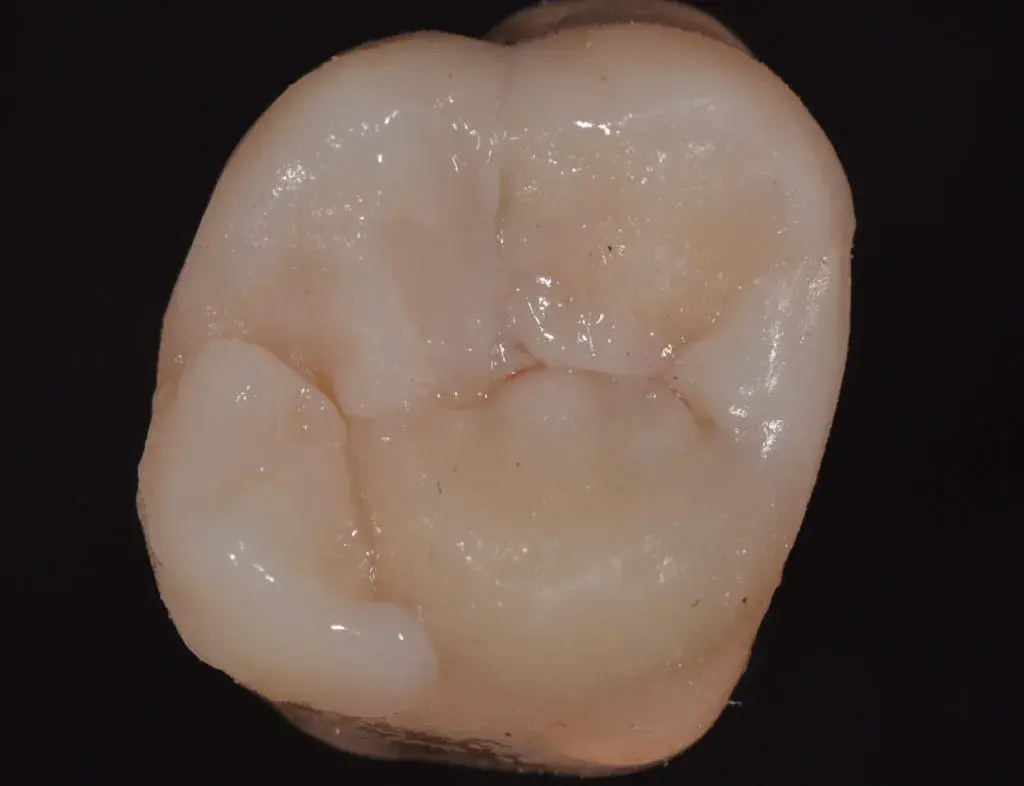

Фото‑референсы и клинические примеры

Рис. 12—16: готовая работа, никаких штифтов и изолирующих прокладок!

Рис. 12. Изготовление реставрации.

Рис. 13. Изготовление реставрации.

Рис. 14. Готовая реставрация в полости рта.

Рис. 15. Готовая реставрация в полости рта.

Рис. 16. Готовая реставрация в полости рта.

Все о протоколах реставрации эндодонтически пролеченных зубов: от механической обработки корневых каналов до проверки окклюзии на онлайн-курсе Джованни Ковалли Пост-эндо реставрация: от обработки корневого канала до проверки окклюзии.

Практика моделирования: пошаговые ориентиры

Нужно много тренироваться, чтобы реставрации получались такими, как натуральные зубы. Причем, если даже вы каждый день на приеме делаете по десять реставраций, в конце рабочего дня сделайте еще одну, на модели, или хотя бы часть ее. И тогда через несколько недель вы почувствуете разницу между вашими свежими и более ранними работами!

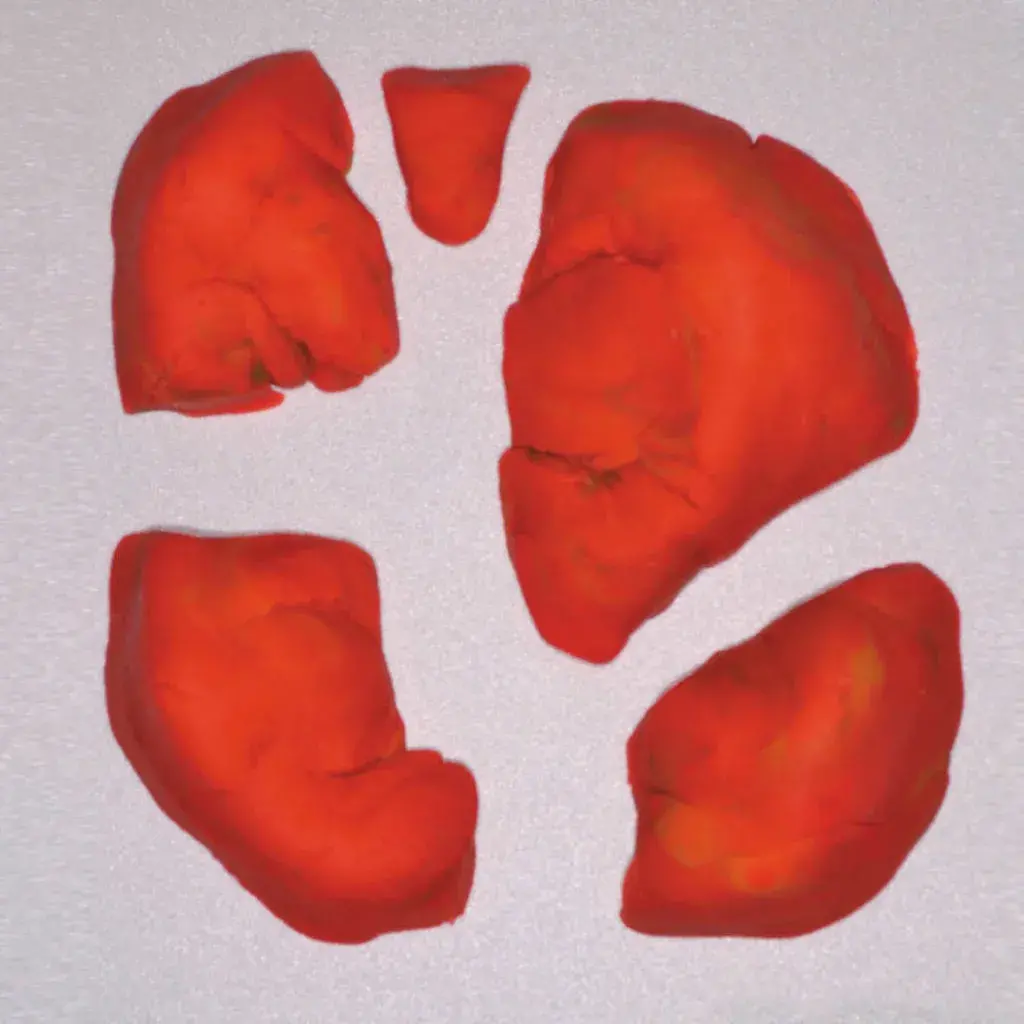

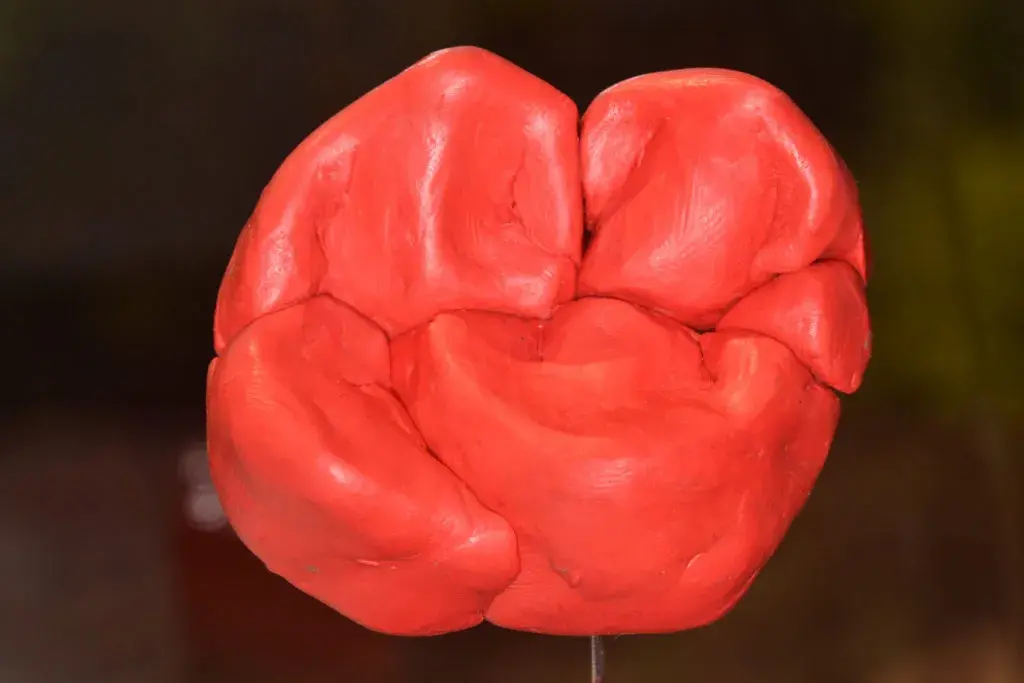

Но для начала, возможно, имеет смысл лепить все это из пластилина. Это позволит быстрее разобраться в размерах и пропорциях основных элементов, не забивая пока голову интеграцией реставрации в зубной ряд.

Идея такая: на лист бумаги наносятся основные ориентиры бугров и фиссур, желательно с окклюзионным компасом. Затем каждый бугор лепится отдельно, и в конце концов собирается в одно целое. Можно использовать пластилин разных цветов (рис. 17—23).

Рис. 17. Формирование бугров на листе бумаги.

Рис. 18. Готовые бугры.

Рис. 19. Снятие готовых бугров с листа.

Рис. 20. Соединение бугров.

Рис. 21. Соединение бугров.

Рис. 22. Соединение бугров.

Рис. 23. Готовое изделие.

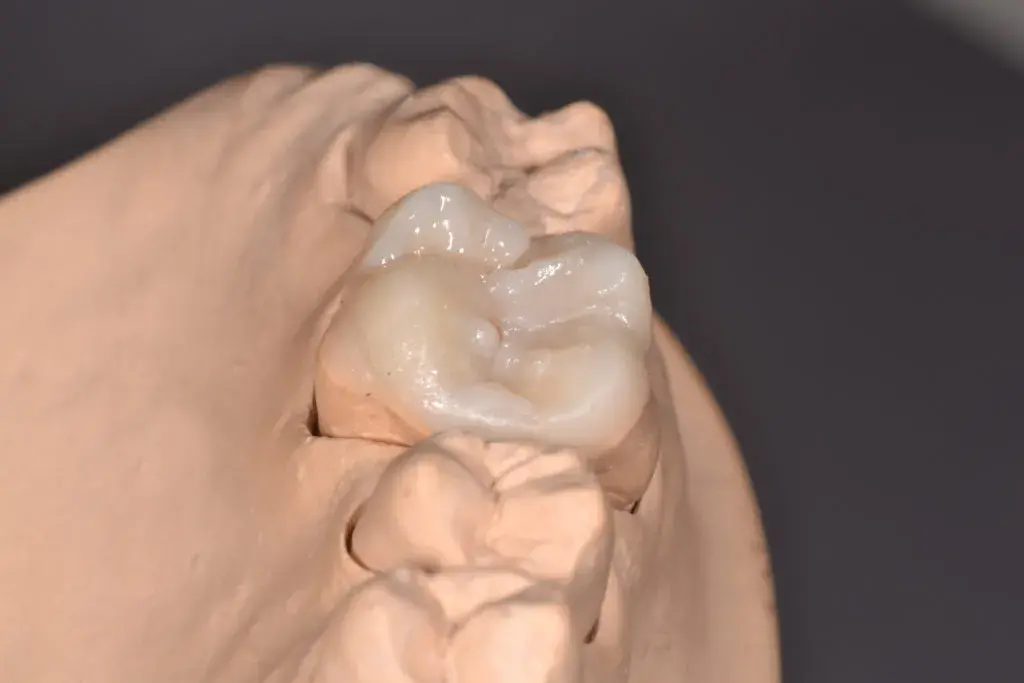

И еще один совет. Учиться нужно у природы. Например, пришел к вам пациент с идеальными зубами (да, и такое бывает) — сфотографируйте, снимите слепок и отлейте модель из гипса (рис. 24, 25), это вам поможет более наглядно разобраться в премудростях анатомии.

Рис. 24. Интактные зубы верхней челюсти.

Рис. 25. Интактные зубы верхней челюсти.

Я всегда держу подобные модели у себя на рабочем столе и постоянно поглядываю на них во время реставраций.

А. О. МАРТЫНОВ

директор и художественный руководитель клиники «ЗУБР» (Невинномысск)

http://dentalmagazine.ru/