Микро-КТ оценка неинструментированных участков каналов с различными расширениями, выполненными системами NiTi

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления).

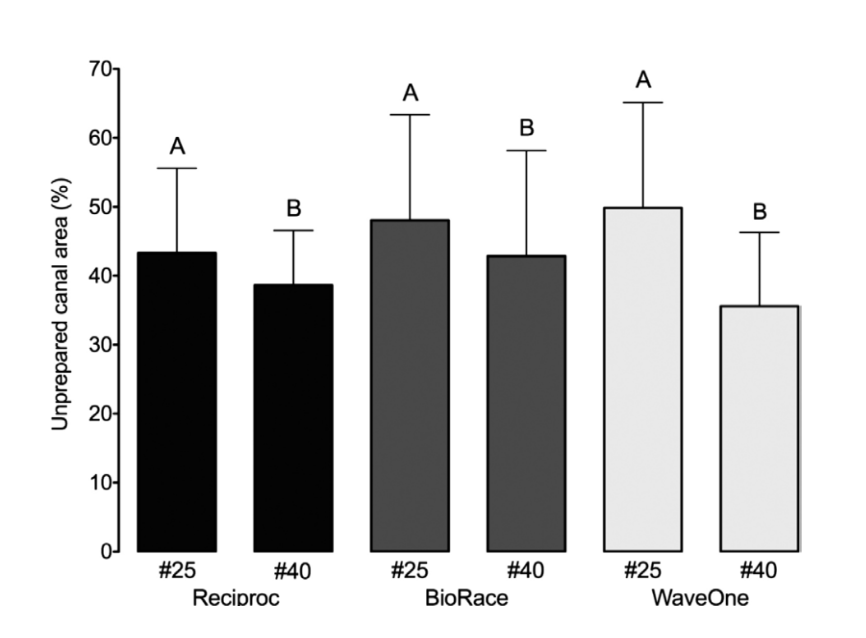

Целью данного исследования было сравнить процент неинструментированной области корневых каналов, подготовленных с использованием различных расширений с помощью однофайловых ротационных систем (Reciproc и WaveOne) и традиционной многофайловой ротационной системы (BioRaCe) с помощью микрокомпьютерной томографической анализа. Были выбраны тридцать мезиальных корней нижних моляров со средней кривизной (10° до 20°), имеющих конфигурацию канала типа II по Вертуcci и аналогичный внутренний объем, и отсканированы с изотропным разрешением 14,16 мкм. Образец был разделен на 3 группы (n=10) в зависимости от используемой системы для подготовки корневого канала: группы Reciproc, WaveOne и BioRaCe. Вторые и третьи сканирования были выполнены после подготовки каналов инструментами размеров 25 и 40 соответственно. Записанные изображения вокселей площади поверхности каналов до и после подготовки были исследованы от уровня разветвления до апекса для количественной оценки неинструментированной поверхности. Статистические данные были сопоставлены с использованием GLM для повторных измерений с уровнем значимости, установленным на 5%. Системы инструментов не оказали влияния на процент нетронутых поверхностей корневых каналов (p=0.690), в то время как было отмечено значительное снижение процента статических вокселей после расширения корневого канала (p=0.010) во всех группах (p=0.507). Ни одна из систем не смогла подготовить всю площадь поверхности мезиального корневого канала нижних моляров. Увеличенный конечный апикальный размер оказал значительное положительное влияние на формирующую способность протестированных систем.

Введение

Недавний выход на рынок ротационных никель-титановых (NiTi) систем с одним инструментом создал новые перспективы для механической подготовки пространства корневого канала. Концепция использования одного инструмента для подготовки всего корневого канала интересна, поскольку она экономит средства по сравнению с многофайловыми ротационными системами, а кривая обучения значительно сокращается благодаря упрощению технических процедур. Кроме того, в системе Reciproc (VDW, Мюнхен, Германия) инструмент R25 не обязательно требует создания гладкой и предсказуемой направляющей для большинства случаев.

Недавние исследования показали, что системы с одним файлом и ротацией превосходят традиционную непрерывную ротационную подготовку NiTi. Однако, хотя способность формировать корневой канал у ротационных систем была доказана как адекватная, возникли некоторые сомнения относительно количества дентинных стружек, ирригантов, оставшейся пульповой ткани, бактерий и их побочных продуктов, которые могут быть выброшены в перирадикулярные ткани в результате лечения корневого канала. Кроме того, существует опасение, что этот тип подготовки, при котором значительное количество дентину удаляется за короткий период времени с использованием одного, крупного, сужающегося и быстро режущего ротационного инструмента, производит менее эффективное механическое удаление, чем многофайловые ротационные системы, которые предполагают более медленное, плавное и постепенное увеличение пространства корневого канала.

Улучшения программного обеспечения для визуализации привели к значительным достижениям в использовании микро-компьютерной томографии (микро-КТ) в области эндодонтии. Этот неинвазивный научный инструмент позволяет визуализировать морфологические характеристики зуба детально и точно. Более того, технологии визуализации микро-КТ также использовались для оценки способности формирования современных инструментов и техник. По сути, "способность формирования" относится к площади дентинной поверхности, которая механически удаляется во время процедур подготовки канала и может рассматриваться как подходящий параметр результата для сравнения различных техник инструментирования. В общем, результаты микро-КТ показали, что более половины дентинных стенок (от 59,6% до 79,9%) остались неподготовленными в овальных каналах, независимо от техники инструментирования. Таким образом, чтобы инструментирование с использованием рециркуляционной однофайловой системы считалось альтернативой многофайловым ротационным системам, оно должно быть способно подготовить аналогичное количество поверхности канала.

Основываясь на вышеупомянутом фоне, целью данного исследования было сравнить процент неинструментированной области корневых каналов, подготовленных с использованием различных расширений с помощью систем с одним файлом (Reciproc и WaveOne [Dentsply Maillefer, Baillagues, Швейцария]) и традиционной многофайловой ротационной системы (BioRaCe [FKG Dentaire, La-Chaux-de-Fonds, Швейцария]) с использованием микрокомпьютерной томографии. Нулевая гипотеза, которая была протестирована, заключалась в том, что: (i) Системы с одним файлом и многофайловая ротационная система имеют схожие способности к формированию; (ii) Системы с одним файлом имеют схожие способности к формированию между собой; (iii) Более крупная апикальная подготовка не улучшает способности к формированию ротационных и рециркуляционных систем.

Материалы и методы

Расчет размера выборки

Для анализа повторных измерений была выбрана ANOVA с взаимодействиями внутри и между группами из семейства F-тестов в программном обеспечении G*Power 3.1.7 (Университет Генриха Гейне, Дюссельдорф, Германия). Оценка размера эффекта 0.3 была определена с использованием ранее опубликованных данных. В том исследовании авторы рассчитали процент статических вокселей между корневыми каналами, подготовленными с помощью ротационных систем GT (апикальный размер 20; Dentsply Tulsa Dental, Талса, ОК, США) и Profile (апикальный размер 40; Dentsply Maillefer). Также были указаны альфа-ошибка типа 0.05, мощность бета 0.95, корреляция между повторными измерениями 0.7, коррекция несферичности 1, количество групп (внутри субъектов) 2 и количество измерений (между субъектами) 3. На основе этих параметров общее количество зубов, необходимое для обнаружения статистически значимых различий, составило 20.

Выбор образцов

Это исследование было пересмотрено и одобрено Этическим комитетом, Ядром исследований коллективного здоровья (Протокол № 2283 - CEP/HUPE). Триста экстрагированных нижних первых моляров, выбранных из пула хранящихся экстрагированных зубов, были рентгенографированы в буколингвальном направлении. Угол кривизны медиального корня был рассчитан с использованием программного обеспечения AxioVision v.4.5 (Carl Zeiss Vision GmbH, Hallbergmoos, Германия). Были выбраны только корни с кривизной от 10° до 20° (умеренная кривизна). Кроме того, критерии включения состояли только из моляров, у которых окончательное апикальное измерение медиальных каналов позволяло установить ISO размер 10 K-файл (Dentsply Maillefer) до рабочей длины (WL). Корональные части и дистальные корни всех зубов были удалены с помощью низкоскоростной пилы (Isomet; Buehler Ltd, Lake Bluff, IL, США) с водяным охлаждением, оставляя медиальные корни длиной примерно 12±1 мм, чтобы предотвратить введение смешивающих переменных. В результате было выбрано 134 образца и хранилось в 0,1% растворе тимола при 5 °C.

Для получения общего представления о анатомии канала, мезиальные корни были предварительно отсканированы при относительно низком изотропном разрешении (70 мкм) с использованием микрокомпьютерного томографа (SkyScan 1173; Bruker microCT, Контрих, Бельгия) при 70 кВ и 114 мА. На основе 3-мерных моделей корневого канала, полученных из этого набора предварительных изображений, было выбрано 30 образцов с конфигурацией канала типа II Вертуцци (два канала с двумя отверстиями, выходящими из полости пульпы, но соединяющимися до апекса, образуя один канал).

Процедуры сканирования микрокомпьютерной томографии и реконструкция

Для экспериментальной процедуры апекс мезиального корня каждого зуба был запечатан горячим клеем, помещен в тонкий слой поливинилсилоксана и затем установлен коронально-апикально внутри изготовленного на заказ держателя из эпоксидной смолы (Ø 18 мм), который был адаптирован в держатель образцов высокоэнергетического микрокомпьютерного томографа (SkyScan 1173). Каждая процедура сканирования проводилась при 70 кВ и 114 мА с изотропным разрешением 14,16 мкм. Для уменьшения артефактов использовался алюминиевый фильтр толщиной 1 мм, и каждое проецирование получалось за 250 мс, с шагом 0,5° через 360° вращения. Также на этапе получения данных применялись усреднение кадров в 5 и случайные движения в 20 для увеличения отношения сигнал/шум и уменьшения кольцевых артефактов.

Приобретенные проекционные изображения были реконструированы в срезы поперечного сечения с использованием программного обеспечения (NRecon v.1.6.9; Bruker micro-CT) с стандартизированными параметрами для жесткости луча (40%), коррекции артефактов кольца 10, а также минимальными и максимальными пределами контраста. Объем интереса был выбран от уровня разветвления до верхушки корня.

После этого образцы были случайным образом распределены (http://www.random.org) на 3 экспериментальные группы (n=10) в зависимости от системы, используемой для подготовки корневых каналов: группы Reciproc, WaveOne и BioRaCe. После проверки нормальности данных (p>0.05; тест Шапиро-Уилка) степень однородности внутри групп по отношению к длине корня, степени изгиба мезального корня и начальному объему каналов была статистически подтверждена (односторонний ANOVA, p>0.05).

Подготовка корневых каналов

К корневым каналам был обеспечен доступ, и проходимость была подтверждена введением файла K размером 10 через апикальное отверстие до и после завершения подготовки корневого канала. Для всех групп был создан путь скольжения с помощью стальной K-файла размером 15 (Dentsply Maillefer) до рабочего уровня, который был установлен на 1 мм от длины канала. В каждой группе инструменты приводились в движение с помощью мотора VDW Silver (VDW GmbH) в соответствии с инструкциями каждого производителя. Все подготовки выполнял один опытный оператор.

В группе Reciproc инструмент Reciproc R25 (25/0.08) был введен в канал до появления сопротивления, а затем активирован в колебательном движении. Инструмент перемещался в апикальном направлении с помощью движения "вход-выход" амплитудой около 3 мм с легким апикальным давлением. После трех движений инструмент был удален из канала, и его канавки были очищены. Эта процедура выполнялась до тех пор, пока инструмент не достиг уровня рабочего длины (WL). После этого использовался инструмент Reciproc R40 (40/0.06) с тем же протоколом. Группа WaveOne была подготовлена с использованием инструментов WaveOne Primary (25/0.08) и Large (40/0.08) до уровня WL с использованием протокола, описанного для группы Reciproc. В группе BioRaCe подготовка проводилась по методу "сверху-вниз" с использованием системы BioRaCe по следующей последовательности: BR0 (25/0.08), BR1 (15/0.05), BR2 (25/0.04), BR3 (25/0.06), BR4 (35/0.04) и

BR5 (40/0.04) инструменты. Мотор был настроен на 500-600 об/мин и 1 Н/см2. После трех устойчивых движений инструмент был удален из канала и очищен. Эта процедура повторялась до достижения уровня WL.

Между каждым этапом подготовки корневые каналы орошались 2 мл 5,25% NaOCl в течение 1 минуты, подаваемого перистальтическим насосом VATEA (ReDent-Nova, Раанана, Израиль) с расходом 2 мл/мин, подключенным к наконечнику Endo-Eze 30-го калибра (Ultradent Products Inc., Саут-Джордан, Юта, США), вставленному на 2 мм от апикального отверстия. Аспирация проводилась с помощью SurgiTip (Ultradent Products Inc.), подключенного к высокоскоростному вакуумному насосу. После подготовки канала проводили дополнительное промывание 20 мл NaOCl в течение 10 минут. Таким образом, общий объем орошения составил 40 мл на канал за общее время 30 минут. Финальное промывание 5 мл 17% EDTA (pH=7.7) проводилось со скоростью 1 мл/мин в течение 3 минут, после чего следовало 5-минутное промывание 5 мл би-дистиллированной водой. Затем каналы высушивались абсорбирующими бумажными точками (Dentsply Maillefer).

Два послеоперационных микрокомпьютерных томографических сканирования каждого образца после подготовки канала инструментами R25 и R40 в группе Reciproc, WaveOne Primary и Large в группе WaveOne, а также BR3 и BR5 в группе BioRaCe были выполнены с использованием вышеупомянутых параметров.

Обработка и анализ изображений

После реконструкции предоперационные и постоперационные канальные стеки (апикальные диаметры 25 и 40) были зарегистрированы с использованием полуавтоматического плагина жесткой регистрации, реализованного в интерфейсе программного обеспечения FIJI. Шаги оптимизации алгоритма жесткой регистрации повторялись до тех пор, пока стеки изображений не отличались более чем на 0,4 толерантности. Для оптимизации эффективности регистрации использовалась многоуровневая регистрация. Все наборы данных микро-КТ были зарегистрированы без какой-либо предварительной процедуры обработки изображений и были исследованы от уровня разветвления до апекса для оценки количества неинструментированной поверхности. Короче говоря, после автоматического порога для сегментации предоперационных и постоперационных пространств корневых каналов (алгоритм минимального порога) была рассчитана поверхность неинструментированного дентита путем вычитания подготовленного канала из оригинального канала. Из полученного стека изображений (статические воксели) была рассчитана площадь поверхности. Процент неинструментированной площади был рассчитан относительно здоровой площади канала (общее количество поверхностных вокселей) путем деления числа статических поверхностных вокселей на общее количество поверхностных вокселей, как описано в формуле:

количество статических вокселей × 100/общее количество поверхностных вокселей

Все процедуры анализа изображений были выполнены с использованием программы для анализа изображений с открытым исходным кодом (Fiji v.1.47n; Fiji, Мэдисон, Висконсин, США).

Статистический анализ

Нормальное распределение данных было подтверждено (тест Шапиро-Уилка, p>0.05), и для анализа был выбран GLM для повторных измерений (SPSS для Windows v17.0; SPSS Inc., Чикаго, Иллинойс, США), учитывая зависимый характер дизайна исследования. Размеры апикальной подготовки были протестированы как эффект внутри субъектов, в то время как системы инструментов были установлены как эффект между субъектами. Значимость была установлена на уровне α=5%.

Результаты

Рисунок 1 показывает процент статических вокселей, наблюдаемых в каждой группе и при различных диаметрах апикальных файлов.

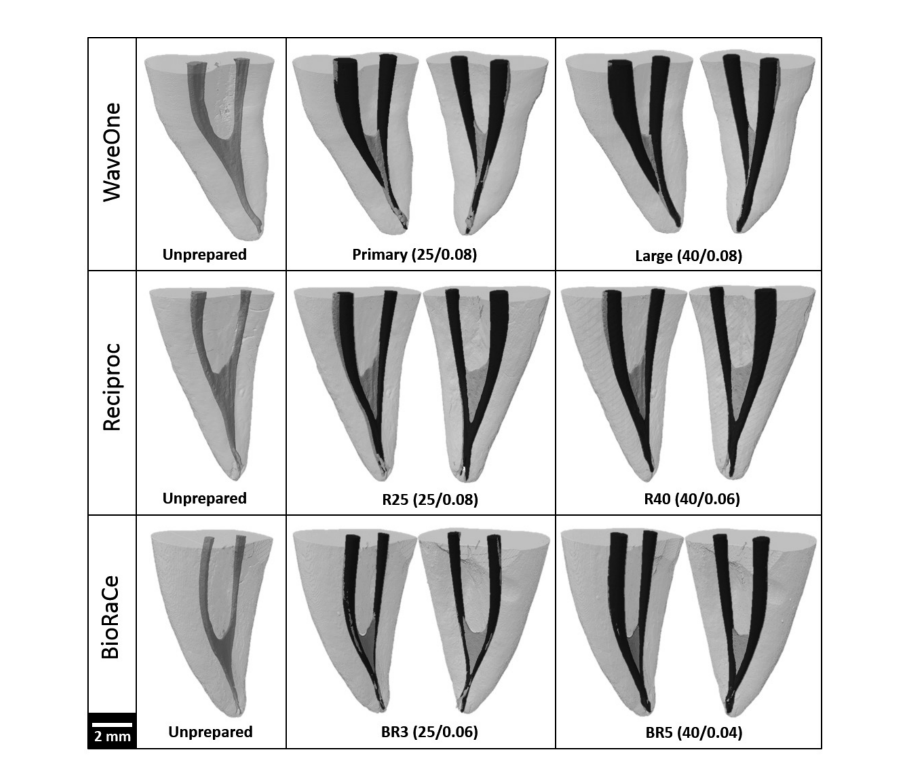

Системы инструментов не оказали влияния на процент нетронутых поверхностей корневого канала (p=0.690), в то время как значительное снижение процента статических вокселей было наблюдено после расширения корневого канала (p=0.010) во всех группах (p*взаимодействие=0.507). Рисунок 2 демонстрирует трехмерные объемные изображения репрезентативных образцов в каждой группе до и после инструментирования с различными диаметрами апикального размера.

Обсуждение

Основная находка настоящего исследования указала на схожую способность формировать канал между ротационными системами (Reciproc и WaveOne) и традиционной многофайловой ротационной системой (BioRaCe) в отношении процента неинструментированных участков мезиальных корневых каналов нижних моляров; таким образом, первая проверенная гипотеза была принята. Эта находка соответствует предыдущим исследованиям. Таким образом, даже в более сложной анатомии канала, такой как мезиальные корни нижних моляров, ротационные системы продемонстрировали сопоставимую способность формировать канал с традиционными системами, что является важным аспектом, поскольку подход с одним файлом включает меньше процедурных шагов и более короткую кривую обучения.

Второй результат настоящего исследования подтверждает схожую способность формировать канал между протестированными однофайловыми ротационными системами; таким образом, вторая гипотеза также была подтверждена. Было бы разумно предположить, что чем больше конусность, тем больше подготовленной поверхности стенок корневого канала. Однако это не было подтверждено текущими результатами, в которых обе ротационные системы имеют большую конусность (0.06 и 0.08), чем многофайловая ротационная система (0.04 и 0.06); это согласуется с предыдущим исследованием. Все вместе, эти находки указывают на то, что размер конусности может не быть критическим для моторизованных NiTi систем в отношении количества подготовленной поверхности стенок канала.

Схожая способность формообразования Reciproc и WaveOne также была неожиданной, поскольку последняя имеет больший диаметр и конусность, а также другую поперечную секцию. Эти характеристики указывают на меньшую гибкость и должны были повлиять на способность формообразования в изогнутых каналах, таких как те, которые использовались в настоящем исследовании. Несмотря на заметные различия в общем дизайне, инструменты Reciproc и WaveOne также имеют важные общие черты, такие как кинематика движения (рециркуляция), сплав (M-Wire) и размер наконечника, что может объяснить схожие результаты, полученные в данном исследовании и в других исследованиях.

Оригинальная предпосылка текущего исследования заключается в том, что большие апикальные подготовки могут повлиять на площадь поверхности канала, затрагиваемую инструментами, что было статистически подтверждено, что привело к отклонению третьей гипотезы. Большие апикальные подготовки были связаны с улучшением процедур дезинфекции и очистки, поскольку этот подход значительно увеличивает промывание ирригатором в апикальной области, уменьшая бактериальную нагрузку в системе канала. На самом деле, это не может считаться неожиданным результатом, так как предыдущее исследование с использованием микро-КТ уже продемонстрировало улучшение способности формообразования при выполнении больших апикальных подготовок.

Безусловно, основное внимание в настоящем исследовании было уделено общей качеству подготовки корневого канала с помощью рециркуляционных однофайловых систем, что является темой интереса современных научных и клинических исследований. Процент нетронутой области канала, варьирующий от 27,68% до 60,77%, подчеркивает менее чем идеальную способность формировать пространство корневого канала с помощью доступного инструментария. Следовательно, эти результаты подчеркивают ключевую роль ирригации и материалов для внутриканального лечения в попытке компенсировать субоптимальное состояние механического дебридмента, действуя на протяжении нетронутых областей канала.

В этих экспериментальных условиях рециркуляционные и ротационные системы продемонстрировали схожую способность формировать, независимо от процента неинструментированных стенок корневого канала; однако все системы обеспечили субоптимальную механическую подготовку мезиальных каналов нижних моляров. Более крупные конечные апикальные размеры продемонстрировали убедительный положительный эффект на способность формировать тестируемых систем.

Авторы: Густаво Де-Деус, Фелипе Гонсалвес Белладонна, Эммануэль Жуан Ногейра Леал Силва, Жулиана Ротер Маринс, Эрик Миранда Соуса, Рената Перес, Рикардо Тадеу Лопес, Марко Aurélio Версини, Сидней Пачиорник, Алин де Алмейда Невес

Ссылки:

- Де-Деус Г, Барино Б, Замолий РК, Соуса Э, Фонсека А мл., Фидель С и др.. Качество дебридмента ниже оптимального, произведенное техникой однофайлового F2 ProTaper в овальных каналах. J Endod 2010;36:1897- 1900.

- Яред Г. Подготовка канала с использованием только одного ротационного инструмента Ni-Ti: предварительные наблюдения. Int Endod J 2008;41:339-344.

- Де-Деус Г, Арруда ТЕ, Соуса ЭМ, Невес А, Магальяеш К, Туанн Э и др.. Способность инструмента Reciproc R25 достигать полной рабочей длины корневого канала без направляющего пути. Int Endod J 2013;46:993-998.

- Бюрклейн С, Хиншитца К, Даммашке Т, Шефер Э. Способность формировать и эффективность очистки двух однофайловых систем в сильно изогнутых корневых каналах удаленных зубов: Reciproc и WaveOne против Mtwo и ProTaper. Int Endod J 2012;45:449-461.

- Сикейра мл. ЖФ, Алвес ФРФ, Версини МА, Рокас ИН, Алмейда БМ, Невес МА и др.. Корреляционный бактериологический и микро-компьютерный томографический анализ мезиальных каналов нижних моляров, подготовленных системами Self-Adjusting File, Reciproc и Twisted File. J Endod 2013;39:1044-1050.

- Стерн С, Патель С, Фоски Ф, Шеррифф М, Маннокки Ф. Изменения в центрировании и способности формировать с использованием трех техник инструментирования из никель-титана, проанализированных с помощью микро-компьютерной томографии (μCT). Int Endod J 2012;45:514-523.

- Версини МА, Леони ГБ, Штейер Л, Де-Деус Г, Тассанни С, Пекора ДжД и др.. Исследование микро-компьютерной томографии овальных каналов, подготовленных с помощью саморегулируемого файла, Reciproc, WaveOne и ProTaper Universal. J Endod 2013;39:1060-1066.

- Ю СЮ, Ким ХК, Бэ КС, Бэк ШХ, Кум КЙ, Ли В. Способность формировать в изогнутых корневых каналах с помощью возвратно-поступательного движения: сравнительное исследование с микро-компьютерной томографией. J Endod 2011;37:1296-1300.

- Бюрклейн С, Шефер Э. Апикально экструзированные остатки с помощью возвратно-поступательных однофайловых и полных последовательных ротационных инструментальных систем. J Endod 2012;38:850-852.

- Робинсон ДжП, Ламли ПДж, Купер ПР, Гровер ЛМ, Уолмсли АД. Техника корневого канала с возвратно-поступательным движением вызывает большее накопление остатков, чем непрерывная ротационная техника, оцененная с помощью трехмерной микро-компьютерной томографии. J Endod 2013;39:1067-1070.

- Роудс ДжС, Форд ТР, Линч ДЖ, Лейпинс ПДж, Кертис РВ. Микро-компьютерная томография: новый инструмент для экспериментальной эндодонтии. Int Endod J 1999;32:165-170.

- Ординола-Запата Р, Браманте КМ, Виллас-Боас МХ, Кавенагу БК, Дуарте МХ, Версини МА. Морфологический микро-компьютерный томографический анализ нижних премоляров с тремя корневыми каналами. J Endod 2013;39:1130- 1135.

- Версини МА, Пекора ДжД, Соуса-Нето МД. Анатомия двухкорневых нижних клыков, определенная с помощью микро-компьютерной томографии. Int Endod J 2011;44:682-687.

- Версини МА, Пекора ДжД, Соуса-Нето МД. Морфология корня и корневого канала четырехкорневых верхних вторых моляров: исследование с помощью микро-компьютерной томографии. J Endod 2012;38:977-982.

- Версини МА, Пекора ДжД, Соуса-Нето МД. Анализ морфологии корневого канала однокорневых нижних клыков с помощью микро-компьютерной томографии. Int Endod J 2013;46:800-807.

- Паке Ф, Бальмер М, Аттин Т, Питерс ОА. Подготовка овальных корневых каналов в нижних молярах с использованием ротационных инструментов из никель-титана: исследование с помощью микро-компьютерной томографии. J Endod 2010;36:703-707.

- Паке Ф, Питерс ОА. Оценка микро-компьютерной томографии подготовки длинных овальных корневых каналов в нижних молярах с помощью саморегулируемого файла. J Endod 2011;37:517-521.

- Паке Ф, Ганаль Д, Питерс ОА. Влияние подготовки корневого канала на апикальную геометрию, оцененное с помощью микро-компьютерной томографии. J Endod 2009;35:1056-1059.

- Шнайдер СВ. Сравнение подготовки каналов в прямых и изогнутых корневых каналах. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1971;32:271-275.

- Вертуцци ФДж. Анатомия корневого канала постоянных зубов человека. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1984;58:589-599.

- Паке Ф, Цендер М, Де-Деус Г. Сравнение на основе микротомографии техники возвратно-поступательного однофайлового F2 ProTaper и ротационной полной последовательности. J Endod 2011;37:1394-1397.

- Де-Деус Г, Виейра ВТЛ, Силва ЕЖН, Лопес Х, Элиас КН, Морейра ЕЖ. Устойчивость к изгибу и динамическая и статическая циклическая усталостная жизнь крупных инструментов Reciproc и WaveOne. J Endod 2014;40:575-579.

- Кард СДж, Сигурдссон А, Øрставик Д, Тропе М. Эффективность увеличенной апикальной расширения в снижении внутрикальных бактерий. J Endod 2002;28:779-783.

- Форнари ВДж, Силва-Соуса ЙТ, Ванни ДжР, Пекора ДжД, Версини МА, Соуса-Нето МД. Гистологическая оценка эффективности увеличенного апикального расширения для очистки апикальной трети изогнутых каналов. Int Endod J 2010;43:988-994.

- Хюльсманн М, Питерс ОА, Думмер ПМХ. Механическая подготовка корневых каналов: цели формирования, техники и средства. Endod Topics 2005;10:30-76.

- Бюрклейн С, Бентен С, Шефер Э. Количественная оценка апикально экструзированных остатков с помощью различных однофайловых систем: Reciproc, F360 и OneShape против Mtwo. Int Endod J 2014;47:405-409.

/social-network-service/media/default/6758/89a8282e.png)