Морфология корневых каналов моляров временного зубного ряда: исследование с использованием микро-компьютерной томографии

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления) .

Аннотация

Цель: Целью данного исследования было изучение морфологии корневых каналов моляров с использованием микро-компьютерной томографии.

Методы: Первичные верхние (n = 20) и нижние (n = 20) моляры были отсканированы с разрешением 16.7 мкм и проанализированы по количеству, расположению, объему, площади, индексу структурированной модели (SMI), площади, округлости, диаметрам и длине каналов, а также по толщине дентин в апикальной трети. Данные были статистически сопоставлены с использованием парного t теста, независимого t теста и однофакторного дисперсионного анализа с уровнем значимости, установленным на уровне 5 %.

Результаты: В целом, статистически значимых различий между каналами по длине, SMI, толщине дентин, площади, округлости и диаметру не было обнаружено (p ˃ 0.05). Двойная система каналов была обнаружена в мезальных и мезобуккальных корнях нижних и верхних моляров соответственно. Толщина внутренней стороны корней была меньше, чем внешней. Поперечная оценка корней в апикальной трети показала плоские каналы в нижних молярах и каналы в форме ленты и овала в верхних молярах.

Выводы: Внешняя и внутренняя анатомия первичных первых моляров близка к первичным вторым молярам. Представленные данные могут помочь клиницистам получить полное понимание морфологических вариаций корневых каналов в первичных молярах, чтобы преодолеть проблемы, связанные с формированием и очисткой, что позволит разработать соответствующие стратегии управления для лечения корневых каналов.

Введение

Преждевременная потеря первичных зубов может вызвать изменения в хронологии и последовательности прорезывания постоянных зубов; таким образом, сохранение зубов у детей является важной концепцией и часто включает эндодонтическое лечение (Cleghorn et al. 2012). Лечение корневых каналов в первичных зубах включает удаление пульповой ткани, дебридмент и подготовку, ирригацию и пломбирование каналов. Основная цель терапии пульпы в первичных зубах заключается в поддержании целостности и здоровья зубов и их поддерживающих тканей (Cleghorn et al. 2012). Для достижения этой цели крайне важно всестороннее понимание морфологии корней и корневых каналов первичных зубов (Hibbard and Ireland 1957; Goodacre 2003; Zoremchhingi et al. 2005; Aminabadi et al. 2008; Bagherian et al. 2010; Cleghorn et al. 2012).

Внешняя и внутренняя морфология молочных зубов во многих аспектах отличается от постоянных зубов (Kavanagh и O’Sullivan 1998; Goodacre 2003; Johnston и Franklin 2006; Cleghorn и др. 2012). Как правило, молочные зубы с полностью развитыми корнями имеют менее сложную систему корневых каналов по сравнению с постоянными зубами, с одним каналом на корень. У моляров молочных зубов сложность этой системы может увеличиваться со временем из-за формирования вторичного дентита и сужения системы каналов, а в конечном итоге процесса резорбции (Hibbard и Ireland 1957).

Традиционно анатомия корневых каналов молочных зубов описывалась в клинических отчетах (Badger 1982; Falk и Bowers 1983; Caceda и др. 1994; Winkler и Ahmad 1997; Kavanagh и O’Sullivan 1998; Eden и др. 2002) и в ex vivo исследованиях с использованием инъекций материалов (Simpson 1973), перфузии красителей (Ringelstein и Seow 1989), цифровых рентгеновских снимков, продольного и поперечного сечения, гистологии (Poornima 2008), техники очищения (Bagherian и др. 2010), сканирующего электронного микроскопа (Wrbas и др. 1997) и обычной компьютерной томографии (Zoremchhingi и др. 2005). Эти методологии успешно использовались на протяжении многих лет в анатомическом изучении системы корневых каналов; однако большинство из них являются инвазивными или предоставляют только двумерное изображение трехмерной структуры, и, следовательно, могут не точно отражать морфологию изучаемого объекта. Таким образом, эти присущие методологические ограничения способствовали поиску новых методов, способных обеспечить улучшенные результаты (Peters и др. 2000).

В последние годы были введены значительные технологические достижения в области визуализации зубов. Их неинвазивный характер позволяет использовать зубы для других целей или в качестве контрольных образцов для дальнейших процедур лечения. Развитие микрокомпьютерной томографии с высоким разрешением (микро-КТ) приобрело все большее значение в изучении стоматологических тканей. Микро-КТ предлагает неинвазивную воспроизводимую технику для трехмерной оценки системы корневых каналов, и ее можно применять как количественно, так и качественно (Peters et al. 2000; Siqueira et al. 2010; Versiani et al. 2011, 2012, 2013).

Несмотря на растущее количество исследований и публикаций по стоматологической анатомии молочных зубов (Goodacre 2003; Cleghorn et al. 2012), подробное количественное описание анатомии их корневой системы все еще отсутствует. Поэтому целью данного исследования было описать морфометрические аспекты внешней и внутренней анатомии моляров нижней и верхней челюсти, используя высокоразрешающий трехмерный микрокомпьютерный томографический анализ.

Материалы и методы

Выбор образцов

После одобрения местным этическим комитетом по исследованиям (CAAE #0072.0.130.000-09) были выбраны моляры нижней (n = 20) и верхней (n = 20) челюсти, удаленные по причинам, не связанным с данным исследованием, и хранящиеся в 0,1 % растворе тимола. Для каждой группы зубов было оценено десять первых и десять вторых моляров. Критерии включения охватывали только моляры без физиологической резорбции корней или на ее начальных стадиях, т.е. в которых резорбция не превышала 1/3 длины корня.

Микро-КТ сканирование и реконструкция

Каждый зуб был слегка высушен, установлен на специальное крепление и отсканирован в микро-КТ сканере (SkyScan 1174v2; Bruker-microCT, Контрих, Бельгия) с изотропным разрешением 16.7 мкм. Рентгеновская трубка работала на 50 кВ и 800 мА, а сканирование проводилось с 180° вращением вокруг вертикальной оси с шагом вращения 1°, с использованием алюминиевого фильтра толщиной 0.5 мм. Изображения каждого образца были реконструированы с помощью специализированного программного обеспечения (NRecon v.1.6.6; Bruker-microCT), предоставляющего аксиальные поперечные сечения внутренней структуры образцов.

Количественный анализ

Программное обеспечение DataViewer v.1.4.4 (Bruker-microCT) использовалось для оценки длины (в миллиметрах) корня от верхушки и длины основных корневых каналов от апикального отверстия до уровня цементно-эмалевого соединения. Трехмерная оценка корневых каналов (объем, площадь поверхности и индекс модели структуры) проводилась от верхушки до устья канала с использованием программного обеспечения CTAn v.1.12 (Bruker-microCT). Объем рассчитывался как объем бинаризованных объектов в области интереса. Для измерения площади поверхности 3D многослойного набора данных использовались два компонента для поверхности, измеренной в 2D: во-первых, периметры бинаризованных объектов на каждом поперечном уровне, и, во-вторых, вертикальные поверхности, открытые за счет различий пикселей между соседними поперечными сечениями. Индекс модели структуры (SMI) включает измерение выпуклости поверхности в 3D структуре. SMI вычисляется как 6.(S’.V)/S2), где S — это площадь поверхности объекта до дилатации, а S’ — это изменение площади поверхности, вызванное дилатацией. V — это начальный, недилатированный объем объекта. Идеальная пластина, цилиндр и сфера имеют значения SMI равные 0, 3 и 4 соответственно (Peters et al. 2000).

Наименьшая толщина дентинной ткани во внутренних и внешних аспектах корней, на расстоянии 1, 2 и 3 мм от среза апикальной резорбции, также была зафиксирована. Измерения толщины дентинной ткани проводились от внешней границы корневого канала до поверхности корня. На тех же уровнях использовалось программное обеспечение CTAn v.1.12 (Bruker-microCT) для двумерной оценки (площадь, округлость, большой диаметр и малый диаметр) корневого канала. Площадь рассчитывалась с использованием алгоритма Пратта (Pratt 1991). Поперечный срез, круглый или более лентообразный, выражался как округлость. Округлость дискретного 2D объекта определяется как 4A/(p.(dmax)2), где ‘‘A’’ — это площадь, а ‘‘dmax’’ — это большой диаметр. Значение округлости варьируется от 0 до 1, где 1 обозначает круг. Большой диаметр определялся как расстояние между двумя наиболее удаленными пикселями в этом объекте. Малый диаметр определялся как самая длинная хорда через объект, которую можно провести в направлении, перпендикулярном направлению большого диаметра.

Качественный анализ

Трехмерные модели и сечения корневых каналов были реконструированы на основе микрокомпьютерной томографии (микро-КТ) и сгенерированы с помощью процесса бинаризации с использованием программного обеспечения CTAn v.1.12 (Bruker-microCT). Для визуализации и качественной оценки образцов использовались программное обеспечение CTVol v.2.2.1 (Bruker-microCT) и DataViewer v.1.4.4 (Bruker-microCT).

Статистический анализ

Результаты трехмерных параметров и средняя длина корней и корневых каналов были статистически сопоставлены с использованием парного t теста внутри группы и независимого t теста между группами соответственно. Учитывая, что данные о толщине дентин и двумерные параметры на 1, 2 и 3 мм от резорбционного среза имели нормальное распределение (тест Шапиро–Уилка; p ˃ 0.05), они были представлены как средние значения и стандартные отклонения (SD), и статистически сопоставлены с использованием однофакторного дисперсионного анализа с пост-хок тестом Тьюки. Статистический анализ был выполнен с использованием SPSS v.17.0 для Windows (SPSS Inc, Чикаго, IL, США) с уровнем значимости, установленным на 5 %.

Результаты

Количественный анализ

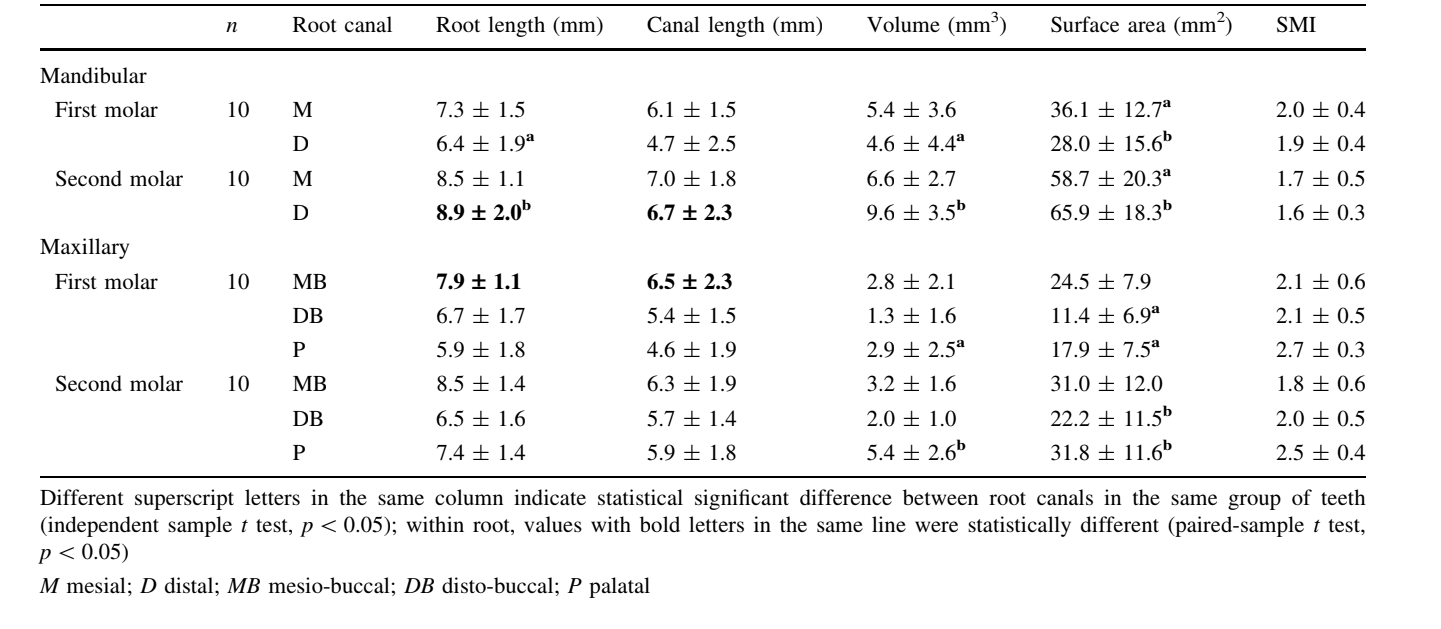

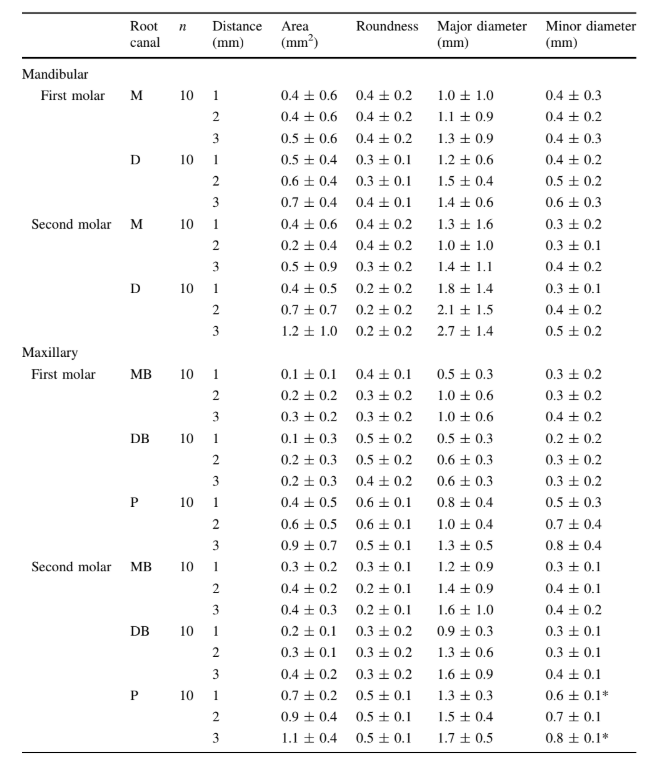

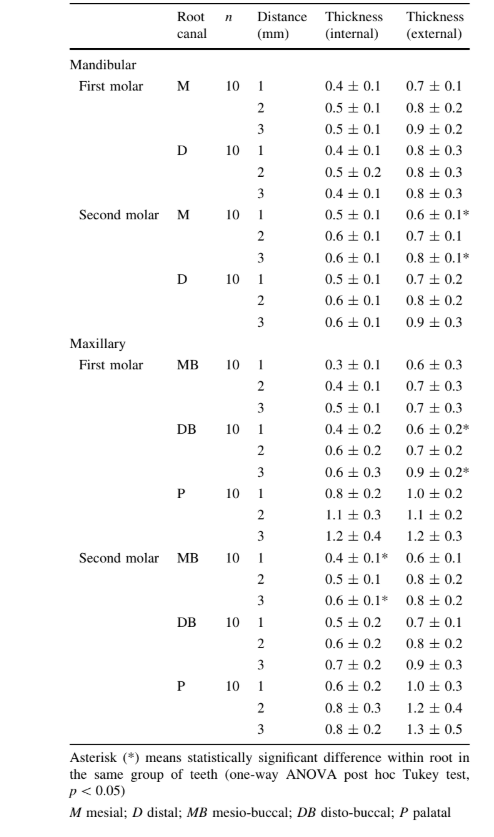

Таблицы 1 и 2 показывают средние значения (±SD) трехмерных и двумерных данных, соответственно, в каждом корне первичных моляров. В целом, в обеих группах зубов не было найдено статистически значимых различий между корневыми каналами первых и вторых моляров по длине, SMI и двумерным анализируемым параметрам (площадь, округлость, большой диаметр и малый диаметр) (p ˃ 0.05). Дистальные и небные каналы нижних и верхних моляров, соответственно, имели значительно больший объем, чем другие каналы в той же группе зубов (p ˂ 0.05). В общем, корневые каналы вторых первичных моляров имели большую площадь поверхности, чем первые моляры (p ˂ 0.05).

Таблица 3 суммирует среднюю толщину дентину в апикальной трети каждого корня моляра. Статистически значимых различий в сравнении толщины дентину, как в внутреннем, так и во внешнем аспекте каждого корня, между первыми и вторыми молярами не наблюдалось (p ˃ 0.05). Наименьшие средние значения толщины дентину были зафиксированы во внутреннем аспекте корней в обеих группах моляров. В общем, наибольшая средняя толщина дентину наблюдалась в дистальных и небных корнях нижних и верхних моляров соответственно на всех оцененных уровнях.

Качественный анализ

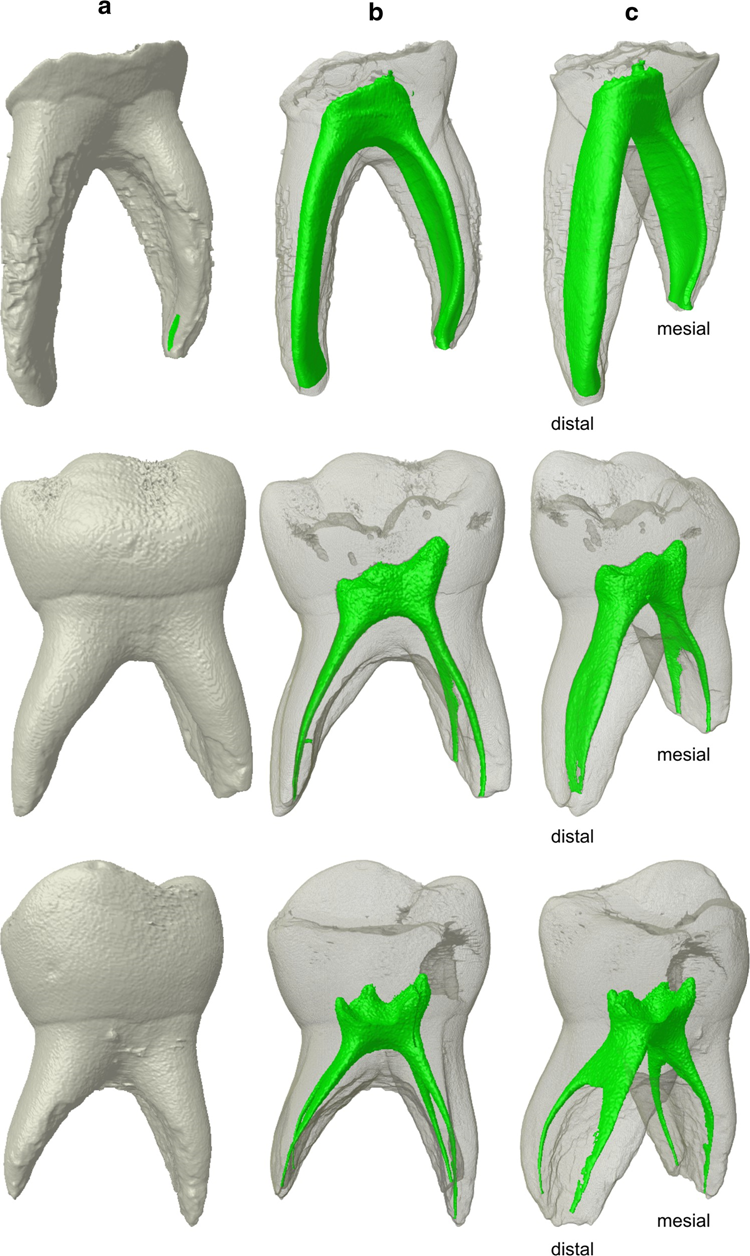

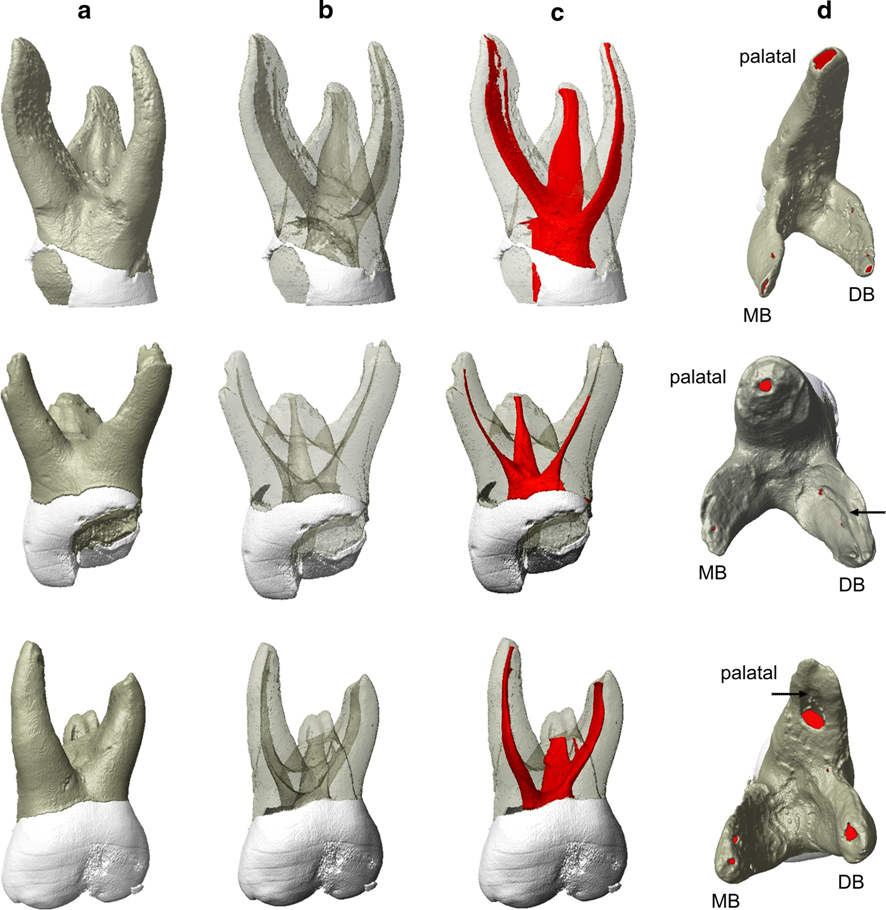

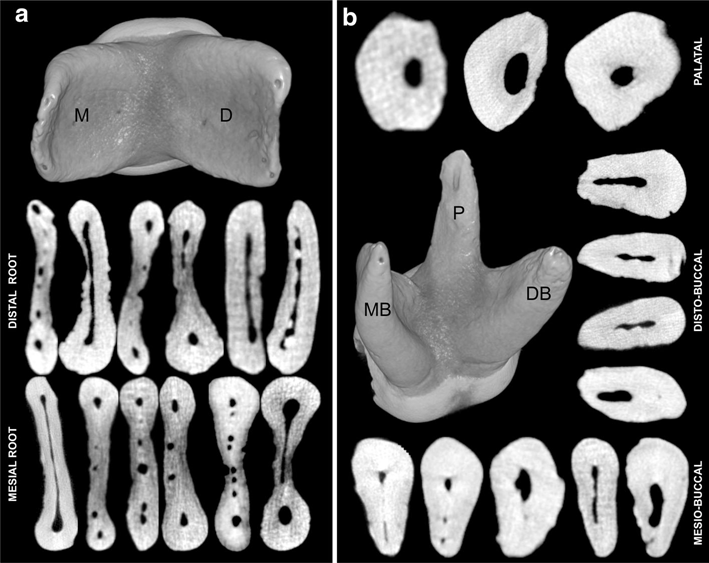

Анализ внешней анатомии первых и вторых нижних моляров показал, что все образцы имели два корня, более широкие в буколингвальном измерении, более узкие мезио-дистально и часто с бороздками. Глубокий кариес без воздействия на пульпу наблюдался у 20% образцов. Ранняя апикальная резорбция корня наблюдалась только у одного образца из каждой группы зубов. С другой стороны, поверхностная резорбция на внутренней стороне корней наблюдалась у большинства зубов (n = 15). Срезанная резорбция на апексе обоих корней привела к уменьшению толщины стенок дентинa по сравнению со средней и шейной третью. Трехмерные модели нижних моляров подтверждают, что конфигурация системы корневых каналов соответствовала внешней морфологии корня (Рис. 1a–c). Один корневой канал наблюдался у 10 % мезиальных корней, в то время как одна дистальная система каналов была обнаружена у 60 и 50 % первых и вторых моляров соответственно. В мезиальных и дистальных корнях максимальное количество отверстий, наблюдаемых в сечениях корневых каналов, составило 8 и 5 соответственно. На уровне разветвления мезиальный корень первых нижних моляров показал два отверстия в восьми образцах, в то время как все остальные корни имели только одно отверстие. Лентовидные системы каналов с одним или двумя каналами в мезиальном корне и одним в дистальном корне были представлены у 40 и 30 % первых и вторых моляров соответственно. В последних наблюдалась лентовидная система канала, которая разделяется на два или более каналов ниже цементно-эмалевого соединения.

Рисунок 2 показывает образцовые 3D модели внешней (Рис. 2a) и внутренней анатомии (Рис. 2b–c) трех основных верхних моляров. В целом, было обнаружено три канала, по одному в каждом корне. Два канала были наблюдаемы в мезио-буккальном (MB) корне двух верхних первых моляров. На уровне разветвления MB корень верхних первых моляров показал два отверстия в двух образцах, в то время как все остальные корни имели только одно отверстие. Анализ внешней анатомии показал, что шесть образцов из каждой группы зубов имели три широко расставленных корня, в то время как четыре показали слияние между дисто-буккальным (DB) и небным корнями. Глубокий кариес без воздействия на пульпу был обнаружен у 30 % образца. Раннее скошенное апикальное резорбция корня было наблюдаемо в двух MB корнях вторых моляров и трех MB и двух DB корнях первых моляров. Апикальная резорбция корней привела к уменьшению толщины стенок дентин по сравнению со средней и шейной третью и, в некоторых случаях, к обнажению корневого канала (Рис. 2d). Поверхностная резорбция на внутренней стороне корней была наблюдаема у большинства образцов (n = 17).

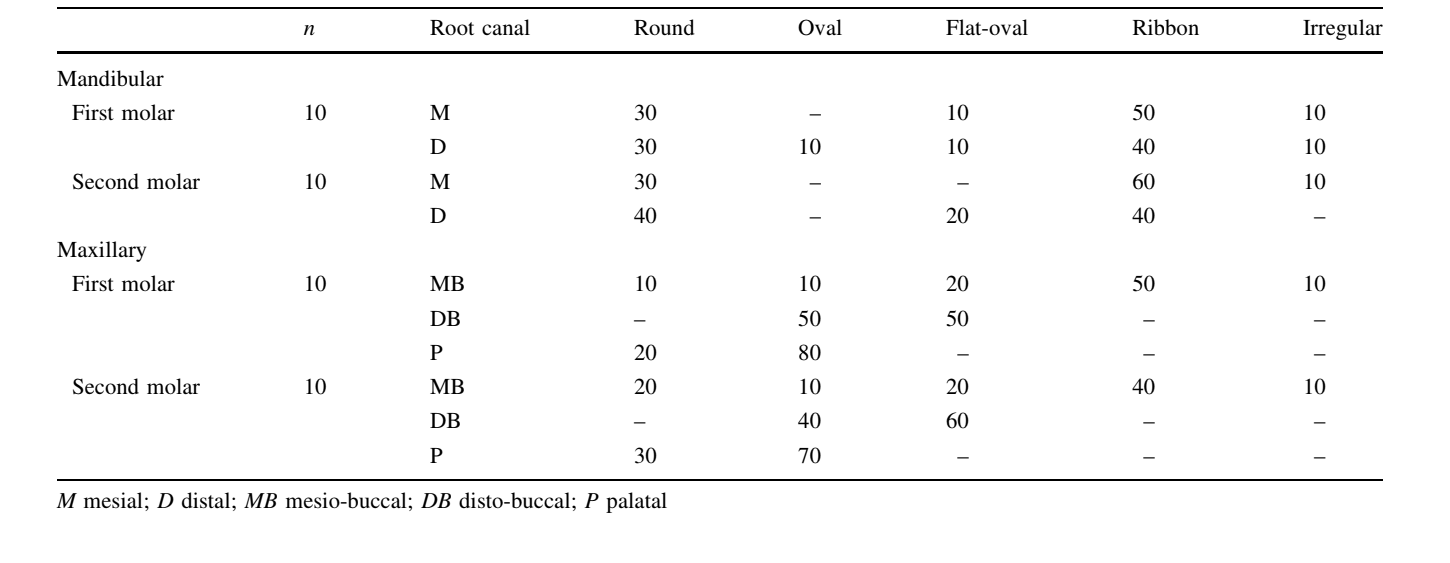

Примерные поперечные сечения корней нижних и верхних моляров показали сложность и большие размеры системы корневых каналов в апикальной трети (Рис. 3). В нижних молярах поперечные сечения мезиальных каналов были значительно более плоскими и неправильно сужающимися в мезио-дистальной плоскости. Наблюдалось наличие тонких истмусов, соединительных ветвей и множества устьев. Каналы круглой формы наблюдались, когда главный канал делился на несколько каналов по всему корню, что происходило в 60 и 70 % случаев для первых и вторых моляров соответственно. В верхних молярах оценка поперечных сечений корней показала, что каналы в целом имели лентовидную или овальную форму с большими размерами. Однако как в нижних, так и в верхних молярах поперечный вид каналов варьировался на разных уровнях корня. Таблица 4 суммирует процентную частоту формы корневого канала в каждом корне первичных верхних и нижних моляров.

Обсуждение

Хотя подробные описания внешней и внутренней анатомической конфигурации первичных моляров уже были представлены с использованием традиционных методик (Hibbard и Ireland 1957; Simpson 1973; Badger 1982; Falk и Bowers 1983; Ringelstein и Seow 1989; Salama и др. 1992; Caceda и др. 1994; Winkler и Ahmad 1997; Wrbas и др. 1997; Kavanagh и O’Sullivan 1998; Fuks 2000; Eden и др. 2002; Goodacre 2003; Zoremchhingi и др. 2005; Aminabadi и др. 2008; Poornima и Subba Reddy 2008; Song и др. 2009; Bagherian и др. 2010; Liu и др. 2010; Cleghorn и др. 2012), ни одно исследование не было проведено для количественной оценки их системы корневых каналов с использованием высокоразрешающей микро-компьютерной томографии.

Первичные нижние моляры обычно описываются как имеющие два канала и расходящиеся корня, которые расширяются, чтобы разместить развивающиеся постоянные премоляры (Hibbard и Ireland 1957; Zoremchhingi и др. 2005; Bagherian и др. 2010). В литературе описано значительное разнообразие в количестве и форме каналов в этой группе зубов (Hibbard и Ireland 1957; Salama и др. 1992; Zoremchhingi и др. 2005; Aminabadi и др. 2008; Bagherian и др. 2010; Cleghorn и др. 2012). Анатомические аномалии, такие как дополнительные корни, dens invaginatus, и тауродонтия, также были зарегистрированы, в основном в нижних вторых молярах (Badger 1982; Falk и Bowers 1983; Winkler и Ahmad 1997; Eden и др. 2002; Zoremchhingi и др. 2005; Johnston и Franklin 2006; Song и др. 2009; Bagherian и др. 2010; Liu и др. 2010). В целом, можно сделать вывод, что внешняя и внутренняя анатомия первичного нижнего первого моляра близка к первичному нижнему второму моляру (Goodacre 2003; Cleghorn и др. 2012). Большинство исследований обнаружили либо один, либо два канала в каждом из мезиальных и дистальных корней (Hibbard и Ireland 1957; Zoremchhingi и др. 2005; Aminabadi и др. 2008; Bagherian и др. 2010). Частота двойной лентыобразной системы каналов была зарегистрирована в диапазоне от 24 до 100 % в мезиальном корне и от 22.2 до 60 % в дистальном корне (Zoremchhingi и др. 2005; Aminabadi и др. 2008; Bagherian и др. 2010); однако два канала в мезиальном корне и один канал в дистальном корне составляют наиболее часто сообщаемую анатомическую конфигурацию в первичных нижних молярах (Cleghorn и др. 2012). В настоящем исследовании эта конфигурация была наблюдаема в 50 и 40 % первых и вторых нижних моляров соответственно. Наименьшая длина дистальных корней не отражалась в объеме и площади поверхности канала, которые показали более высокие значения, чем мезиальный канал. Объяснение можно найти в анализе 2D параметров, которые показали наивысшие средние значения площади, больших и малых диаметров в дистальных каналах обоих типов моляров. Goodacre (2003) рассчитал средние размеры первичных зубов на основе нескольких исследований и обнаружил, что средние длины мезиальных и дистальных корней первых и вторых моляров составляют 10.5 и 8.9 мм, и 11.4 и 10.5 мм, что выше, чем в настоящих результатах. Первичные верхние моляры описываются как имеющие три расходящихся и разделенных корня, которые расширяются, чтобы разместить развивающиеся постоянные премоляры (Hibbard и Ireland 1957; Goodacre 2003; Zoremchhingi и др. 2005; Bagherian и др. 2010). В целом, можно сделать вывод, что внешняя и внутренняя анатомия корней первичного верхнего первого моляра близка к корням первичного верхнего второго моляра (Hibbard и Ireland 1957; Goodacre 2003; Cleghorn и др. 2012). Несмотря на то, что анатомические аномалии также были зарегистрированы в этой группе зубов, такие как дополнительные корни и тауродонтия (Caceda и др. 1994; Kavanagh и O’Sullivan 1998; Johnston и Franklin 2006), они не были наблюдаемы в этой выборке. Частота слияния между небным и DB корнями была наблюдаема в 40 % зубов, в то время как в литературе сообщалось о 77.7 % (Bagherian и др. 2010), 53.5 % (Zoremchhingi и др. 2005) и 29 % (Hibbard и Ireland 1957) выборки. Некоторые вариации в количестве и форме каналов также были описаны в первичных верхних молярах (Hibbard и Ireland 1957; Goodacre 2003; Zoremchhingi и др. 2005; Bagherian и др. 2010; Cleghorn и др. 2012). Большинство исследований обнаружили только один корневой канал в каждом корне обоих типов моляров (Hibbard и Ireland 1957; Zoremchhingi и др. 2005; Aminabadi и др. 2008; Bagherian и др. 2010). Однако частота двойной системы каналов в MB корне была зарегистрирована в 6.7 % (Zoremchhingi и др. 2005), 7.4 % (Bagherian и др. 2010) и 35 % (Hibbard и Ireland 1957) выборки, а в DB корне - в 3.7 % образцов (Bagherian и др. 2010). В настоящем исследовании двойная система каналов была наблюдаема только в MB корне двух верхних первых моляров. В предыдущем исследовании было установлено, что средние длины MB, DB и небного корней первичного верхнего первого моляра составляют 8.8, 8.2 и 7.8 мм соответственно, а в верхних вторых молярах 10.8, 9.7 и 10.8 мм соответственно (Goodacre 2003), что выше, чем в настоящих результатах. Наименьшее измерение небного корня в верхнем первом моляре (5.96 мм) отражало объем и площадь поверхности канала, которые были значительно ниже, чем у небного канала второго моляра. Площадь поверхности канала DB во втором моляре показала значительно более высокие значения, чем в первом моляре, несмотря на схожую среднюю длину между ними. Объяснение можно найти в анализе 2D параметров, которые показали более высокие значения площади, больших и малых диаметров в канале DB второго моляра.

СМИ описывает геометрию объекта в виде пластины или цилиндра. Если идеальная пластина увеличивается, площадь поверхности не изменяется, что приводит к значению СМИ равному нулю. Однако, если стержень расширяется, площадь поверхности увеличивается вместе с объемом, и СМИ нормируется, так что идеальным стержням присваивается оценка СМИ равная 3 (Peters et al. 2000). В нижних молярах средние значения СМИ варьировались от 1.69 до 2.06, что указывает на то, что система корневых каналов медиальных и дистальных каналов в обоих молярах имела плоскую конусообразную геометрию. В верхних молярах средние значения СМИ каналов у большинства образцов были выше 2.08, что указывает на конусообразную геометрию. Поперечный срез корневого канала в апикальной трети оценивался с использованием так называемого морфометрического параметра округлости. В нижних молярах средняя округлость варьировалась от 0.31 до 0.49, что означает, что корневой канал имел более плоскую форму. В верхних молярах наименьший диапазон значений, наблюдаемый в MB корне второго моляра (0.26–0.33), указывал на канал в форме ленты и отражал его данные СМИ (1.81 ± 0.61). С другой стороны, корневые каналы DB и P, а также MB канал первого моляра имели более овальную форму, учитывая, что округлость варьировалась от 0.38 до 0.63.

Широкий диапазон вариаций, о которых сообщается в литературе относительно анатомии системы корневых каналов первичных моляров, по сравнению с настоящими результатами, в основном связан с разнообразием происхождения образцов, расовыми факторами, относительно небольшим количеством зубов в каждой группе, наличием начальной апикальной резорбции корня у некоторых образцов и, конечно, с методологическим подходом (Cleghorn et al. 2012). С другой стороны, экспериментальная модель микро-КТ, представленная здесь, преодолевает несколько ограничений, проявляющихся в вышеупомянутых традиционных методах, так как она предоставляет полезную 2D и 3D информацию, связанную с пространством корневого канала, не изменяя оригинальный образец. К сожалению, эти морфометрические анализы не могут быть сопоставлены с другими из-за отсутствия аналогичных отчетов в литературе на сегодняшний день.

Эффективное очищение корневого канала зависит от точного определения рабочей длины и адекватного расширения апикального канала, что позволяет лучше irrigate в апикальной области, оптимизируя дезинфекцию корневого канала (Fornari et al. 2010). В настоящем исследовании основные и второстепенные диаметры корневых каналов в апикальной трети показали, что очищение на этом уровне можно улучшить с помощью инструментов до размера ISO 100. Однако, учитывая форму корневых каналов, уменьшенную толщину стенок дентину и трудности в точном предсказании расположения терминуса канала у первичных зубов (Beltrame et al. 2011), использование инструментов этого размера определенно приведет к обнажению или перфорациям корней. Клинически, результаты 2D данных имеют определенные последствия для процедур формования и очистки, поскольку только второстепенный диаметр очевиден на рентгенограммах. Таким образом, клиницисты должны быть осведомлены о анатомической конфигурации каналов, которая, в сочетании с наличием тонких истмусов в апикальной области, может компрометировать адекватную очистку и формование, оставляя нетронутые фини на щечной и/или язычной сторонах канала.

Введение систем ротационных файлов из никель-титана привело к значительному прогрессу в механической подготовке пространства корневого канала (Hülsmann et al. 2005). Однако формирование корневых каналов с помощью этих систем не справляется с очисткой плоских и овальных каналов, оставляя нетронутыми выступы или углубления на щечной и/или язычной сторонах (Versiani et al. 2011, 2013). Кроме того, большие конусные ротационные файлы следует избегать при работе с первичными нижними молярами, учитывая их внутреннюю анатомическую конфигурацию. Недавно была представлена система очистки-формирования-ирригации Self-Adjusting File (SAF; ReDent-Nova, Раанана, Израиль). Этот инновационный инструмент состоит из полого и слегка абразивного никель-титанового файла, который адаптируется к круглым, овальным или даже длинноовальным поперечным сечениям корневых каналов. В процессе работы, который длится 4 минуты, SAF удаляет дентин с помощью возвратно-поступательного шлифования, очищая стенки канала с непрерывной ирригацией, обеспечиваемой перистальтическим насосом, т.е. одновременно выполняет механическую и химическую подготовку пространства корневого канала (Metzger et al. 2010). Предыдущие отчеты показали, что система SAF была полезна для улучшения очистки, формирования и дезинфекции овальных каналов в постоянных зубах по сравнению с ротационными файлами (Siqueira et al. 2010; Versiani et al. 2011, 2013; Ribeiro et al. 2013), и может стать альтернативой для процедур формирования в первичных молярах, что подлежит оценке в дальнейших исследованиях.

Заключение

С учетом ограничений данного экс-виво исследования можно сделать вывод, что внешняя и внутренняя анатомия первичных первых моляров близка к анатомии первичных вторых моляров. Учитывая морфологию каналов в апикальной трети, рекомендуется тщательный выбор инструментов, включая использование дополнительных дезинфицирующих средств, таких как пассивная ультразвуковая ирригация или отрицательное апикальное давление. Представленные данные могут помочь клиницистам получить полное понимание вариаций в морфологии корневых каналов первичных моляров для преодоления проблем, связанных с формированием и очисткой каналов.

Авторы: A. C. Fumes, M. D. Sousa-Neto, G. B. Leoni, M. A. Versiani, L. A. B. da Silva, R. A. B. da Silva, A. Consolaro

Ссылки:

- Aminabadi NA, Farahani RM, Gajan EB. Исследование доступности корневых каналов у человеческих первичных моляров. J Oral Sci. 2008;50: 69–74.

- Badger GR. Трехкорневой нижний первый первичный моляр. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1982;53:547.

- Bagherian A, Kalhori KA, Sadeghi M, Mirhosseini F, Parisay I. Исследование морфологии корней и каналов человеческих временных моляров в иранской популяции. J Oral Sci. 2010;52:397–403.

- Beltrame AP, Triches TC, Sartori N, Bolan M. Электронное определение рабочей длины корневого канала у первичных моляров: исследование in vivo и ex vivo. Int Endod J. 2011;44:402–6.

- Caceda JH, Creath CJ, Thomas JP, Thornton JB. Одностороннее слияние первичных моляров с наличием сменного суперномера: отчет о случае. Pediatr Dent. 1994;16:53–5.

- Cleghorn BM, Boorberg NB, Christie WH. Первичные человеческие зубы и их системы корневых каналов. Endod Topics. 2012;23:6–33.

- Eden EK, Koca H, Sen BH. Dens invaginatus в первичном моляре: отчет о случае. ASDC J Dent Child. 2002;69:49–53.

- Falk WV, Bowers DF. Двусторонние трехкорневые нижние первые первичные моляры: отчет о случае. ASDC J Dent Child. 1983;50:136–7.

- Fornari VJ, Silva-Sousa YT, Vanni JR и др. Гистологическая оценка эффективности увеличенной апикальной расширения для очистки апикальной трети изогнутых каналов. Int Endod J. 2010;43:988–94.

- Fuks AB. Терапия пульпы для первичных и молодых постоянных зубных рядов. Dent Clin N Am. 2000;44:571–96.

- Goodacre CJ. Атлас человеческой дентиции. 2-е изд. Лома Линда: Школа стоматологии Лома Линда; 2003.

- Hibbard ED, Ireland RL. Морфология корневых каналов первичных моляров. J Dent Child. 1957;24:250–7.

- Hülsmann M, Peters OA, Dummer PMH. Механическая подготовка корневых каналов: цели формования, техники и средства. Endod Topics. 2005;10:30–76.

- Johnston NJ, Franklin DL. Стоматологические находки у ребенка с синдромом Вольфа-Хиршхорна. Int J Paediatr Dent. 2006;16:139–42.

- Kavanagh C, O’Sullivan VR. Четырехкорневой первичный верхний второй моляр. Int J Paediatr Dent. 1998;8:279–82.

- Liu JF, Dai PW, Chen SY и др. Распространенность 3-корневых первичных нижних вторых моляров среди китайских пациентов. Pediatr Dent. 2010;32:123–6.

- Metzger Z, Teperovich E, Zary R, Cohen R, Hof R. Саморегулирующийся файл (SAF). Часть 1: уважение к анатомии корневого канала - новая концепция эндодонтических файлов и ее реализация. J Endod. 2010;36:679–90.

- Peters OA, Laib A, Ruegsegger P, Barbakow F. Трехмерный анализ геометрии корневого канала с помощью высокоразрешающей компьютерной томографии. J Dent Res. 2000;79:1405–9.

- Poornima P. Subba Reddy VV. Сравнение цифровой радиографии, декальцинации и гистологического среза в обнаружении дополнительных каналов в области разветвления человеческих первичных моляров. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2008;26:49–52.

- Pratt WK. Цифровая обработка изображений. 2-е изд. Нью-Йорк: Wiley; 1991. Ribeiro MVM, Silva-Sousa YT, Versiani MA и др. Сравнение эффективности очистки саморегулирующегося файла и ротационных систем в апикальной трети овальных каналов. J Endod. 2013;39: 398–410.

- Ringelstein D, Seow WK. Распространенность разветвленных отверстий в первичных молярах. Pediatr Dent. 1989;11:198–202.

- Salama FS, Anderson RW, McKnight-Hanes C, Barenie JT, Myers DR. Анатомия корневых каналов первичных резцов и моляров. Pediatr Dent. 1992;14:117–8.

- Simpson WJ. Исследование анатомии корневых каналов первичных зубов. J Can Dent Assoc. 1973;39:637–40.

- Siqueira JF Jr, Alves FR, Almeida BM, de Oliveira JC, Roças IN. Способность химико-механической подготовки с использованием ротационных инструментов или саморегулирующегося файла дезинфицировать овальные корневые каналы. J Endod. 2010;36:1860–5.

- Song JS, Kim SO, Choi BJ и др. Частота и связь дополнительного корня в нижнем первом постоянном моляре и первичных молярах. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2009;107:e56–60.

- Versiani MA, Pécora JD, Sousa-Neto MD. Подготовка корневого канала в форме плоской овалы с использованием инструмента саморегулирующегося файла: исследование с помощью микро-компьютерной томографии. J Endod. 2011;37:1002–7.

- Versiani MA, Pécora JD, Sousa-Neto MD. Морфология корней и корневых каналов четырехкорневых верхних вторых моляров: исследование с помощью микро-компьютерной томографии. J Endod. 2012;38:977–82.

- Versiani MA, Steier L, De-Deus G и др. Исследование овальных каналов, подготовленных с помощью саморегулирующегося файла, Reciproc, WaveOne и Protaper Universal систем с использованием микро-компьютерной томографии. J Endod. 2013;39:1060–6.

- Winkler MP, Ahmad R. Мультикорневые аномалии в первичной дентиции коренных зубов коренных американцев. J Am Dent Assoc. 1997;128: 1009–11.

- Wrbas KT, Kielbassa AM, Hellwig E. Микроскопические исследования дополнительных каналов в разветвлениях первичных моляров. ASDC J Dent Child. 1997;64:118–22.

- Zoremchhingi, Joseph T, Varma B, Mungara J. Исследование морфологии корневых каналов человеческих первичных моляров с использованием компьютерной томографии: исследование in vitro. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2005;23:7–12.