Микро-КТ оценка качества пломбировки корней в овальных каналах

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления).

Аннотация

Цель: Оценить процентные объемы материалов для пломбирования и пустот в каналах овальной формы, заполненных либо холодной латеральной компакцией, либо тепловой компакцией, с использованием микрокомпьютерной томографии (микро-КТ).

Методология: Были выбраны двадцать четыре однокорневых верхнечелюстных премоляра с овальными каналами, подготовлены корневые каналы и распределены по двум группам (n = 12) в зависимости от техники пломбирования: холодная латеральная компакция (CLC) или тепловая вертикальная компакция (WVC). Каждый образец был отсканирован с использованием устройства микро-КТ с изотропным разрешением 12.5 мкм. Процентные объемы материалов для пломбирования корней и пустот были рассчитаны, а данные были статистически проанализированы с использованием t-теста Стьюдента и теста Фридмана с уровнем значимости 5%.

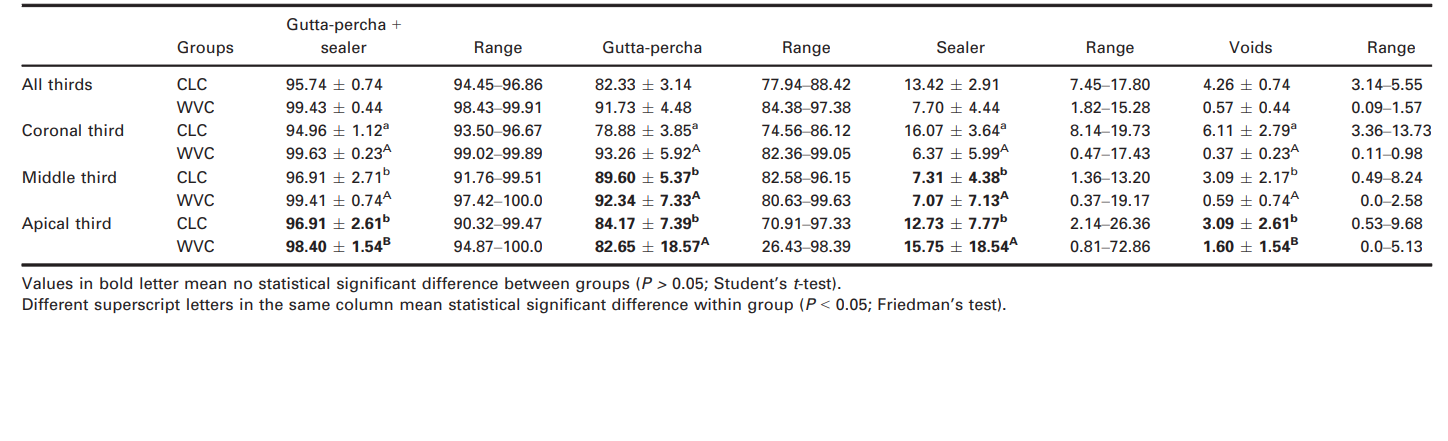

Результаты: В целом, средние процентные объемы гуттаперчи, герметика и пустот составили 82.33 ± 3.14, 13.42 ± 2.91 и 4.26 ± 0.74 в группе CLC и 91.73 ± 4.48, 7.70 ± 4.44 и 0.57 ± 0.44 в группе WVC соответственно, с статистически значимой разницей между группами (P < 0.05). На апикальном уровне различия в процентных объемах материалов для пломбирования и пустот между группами не были значительными (P > 0.05).

Выводы: Ни одно из корневых заполнений не было свободно от пустот. Теплая вертикальная компакция обеспечила значительно больший объем гутаперчи и значительно меньший процент пустот по сравнению с холодной латеральной компакцией. Распределение герметика и пустот в пространстве корневого канала после заполнения было непредсказуемым, независимо от используемой техники.

Введение

Основные цели лечения корневых каналов заключаются в том, чтобы максимально очистить и продезинфицировать пространство корневого канала, а также максимально эффективно запечатать каналы, стремясь установить или поддерживать здоровые периапикальные ткани (Уитворт 2005). Методы и материалы, используемые для заполнения корневых каналов, многочисленны (Ледюк и Фишельберг 2003, Флорес и др. 2011, Боргес и др. 2012). Обычные корневые заполнения состоят из основного материала, обычно гутаперчи, который должен быть плотно адаптирован к стенке канала, и цемента, который запечатывает интерфейс между основным материалом и дентином (Шильдер 1967, Ледюк и Фишельберг 2003, Мирфендерески и др. 2009).

Холодная латеральная компакция является наиболее распространенной техникой пломбирования, обучаемой и практикуемой по всему миру (Leduc & Fishelberg 2003) и считается стандартом, по которому должны оцениваться другие техники пломбирования (Whitworth 2005, De-Deus и др. 2008b). Несмотря на то, что она предсказуема и относительно проста в выполнении в регулярно сужающихся каналах, корневые пломбы, выполненные с использованием техники латеральной компакции, могут не иметь однородности и, таким образом, привести к большому количеству герметика (De-Deus и др. 2008a). Области, заполненные герметиком, более уязвимы, поскольку герметики могут растворяться со временем (Versiani и др. 2006, Flores и др. 2011, Borges и др. 2012) и может произойти утечка. В попытке преодолеть этот недостаток были разработаны теплые техники компакции (Schilder 1967). Обычно эти техники заключаются в заполнении пространства корневого канала термопластической гутаперчей и тонким слоем герметика; затем используется холодный плунжер для апикальной конденсации пломбировочного материала в канале (De-Deus и др. 2008b, Angerame и др. 2012). Поскольку гутаперча нагревается, она становится более пластичной и будет адаптироваться к неровностям и избыткам, особенно в овальных корневых каналах (De-Deus и др. 2008b). Однако у техник термопластической гутаперчи также есть недостатки. Поскольку гутаперча нагревается, она расширяется, а при охлаждении сжимается (1–2%), что может привести к пустотам и зазорам вдоль корневой пломбы (Peng и др. 2007, Moeller и др. 2013).

Во многих исследованиях использовался процент заполненной области гуттаперчей (Wu и др. 2002, Van der Sluis и др. 2005, De-Deus и др. 2008a,b) в качестве суррогатной меры качества корневой пломбы (Wolf и др. 2014). Большинство из этих процедур позволяет лишь частично оценить корневые пломбы, и некоторые из них могут нанести необратимый ущерб образцам (Wu и др. 2002, Van der Sluis и др. 2005, De-Deus и др. 2008a,b, Mirfendereski и др. 2009, Souza и др. 2009). Это может привести к неточностям, поскольку часть пломбировочного материала может быть потеряна во время подготовки образца (Mirfendereski и др. 2009). Таким образом, идеальная экспериментальная модель должна позволять сохранять целостность образца, чтобы избежать необратимого структурного повреждения (Somma и др. 2011, Versiani и др. 2013a,b). В последнее десятилетие неразрушающая микрокомпьютерная томография (микро-КТ) стала важным инструментом визуализации для оценки корневых пломб (Jung и др. 2005, Phides & Hoshino 2008, Hammad и др. 2009, Mirfendereski и др. 2009, Metzger и др. 2010, Somma и др. 2011, Zaslansky и др. 2011, Zogheib и др. 2011, 2013, Angerame и др. 2012, El-Ma’aita и др. 2012, Moeller и др. 2013, Naseri и др. 2013, Wolf и др. 2014), преодолевая некоторые ограничения предыдущих исследований (Mirfendereski и др. 2009).

Учитывая, что трехмерное распределение пустот важно для понимания того, как различные методы заполнения влияют на распределение материала и пустоты внутри корневого канала, цель этого ex vivo исследования заключалась в оценке процентного объема заполняющих материалов и пустот в овальных каналах, заполненных либо холодной латеральной компакцией, либо теплой вертикальной компакцией с использованием микрокомпьютерной томографии. Нулевая гипотеза, которая была протестирована, заключалась в том, что нет значительной разницы в процентном объеме заполняющих материалов и пустот, созданных этими методами.

Материалы и методы

Расчет размера выборки

Общий размер выборки для этого исследования был рассчитан после оценки эффекта процентного содержания пустот и зазоров, вызванных холодной латеральной компакцией с использованием подхода микрокомпьютерной томографии, как сообщается в работе Хаммада и др. (2009). Из 12 образцов, использованных в каждой группе, авторы сообщили, что процент пустот и зазоров варьировался от 1.02 ± 0.14 (контрольная группа) до 4.28 ± 1.44 (экспериментальная группа). Следуя семейству t-тестов и разнице между двумя независимыми средними (G*Power 3.1.7 для Windows, Heinrich Heine, Universität Düsseldorf), был введен рассчитанный эффект размером 3.07. Ошибка типа альфа была установлена на 0.05, а мощность бета на 0.95. На основе этих параметров был указан общий размер выборки в 10 образцов как минимально необходимый размер для наблюдения этого же эффекта.

Выбор образцов

Это исследование было одобрено местным этическим комитетом (протокол 218/2012). Были получены сто прямых однокорневых человеческих верхнечелюстных премоляров с полностью сформированными верхушками, извлеченных по пародонтальным или ортодонтическим причинам, из пула зубов и декоронированы. Пол и возраст пациента были неизвестны. Предварительные периапикальные рентгенограммы были сделаны в обоих буколингвальных и мезио-дистальных направлениях для каждого зуба. Все зубы с более чем одним корневым каналом, истмусом, резорбцией, кальцификациями или апикальной кривизной были исключены. Для получения общего представления о внутренней анатомии, а также для расчета объема и площади поверхности корневых каналов, эти зубы были предварительно отсканированы при относительно низком разрешении 68 мкм с использованием микрокомпьютерного томографа (SkyScan 1172; Bruker-microCT, Контрих, Бельгия) при 90 кВ и 112 μA. Аксиальные срезы внутренней структуры образцов были получены после процедур реконструкции (программное обеспечение NRecon версии 1.6.3; Bruker-microCT). На основе оценки срез за срезом были определены срезы на уровнях 5 и 8 мм, принимая верхушку корня за опорную точку, и был очерчен корневой канал. Минимальные и максимальные диаметры корневого канала на этих уровнях были измерены с использованием программного обеспечения DataViewer версии 1.4.4 (Brucker-microCT). На основе этого набора изображений предварительного сканирования были выбраны 24 зуба с соотношением длинного и короткого диаметра канала более 2 на уровне 5 мм и 3 на уровне 8 мм, которые были сохранены в 0,1% растворе тимола при 5 °C.

Образцы были затем сопоставлены по длине, объему и площади поверхности корневых каналов. Один образец из каждой пары был случайным образом назначен в одну из двух экспериментальных групп (n = 12). После проверки предположения о нормальности (тест Шапиро-Уилка) была подтверждена степень однородности (базовая линия) двух групп по длине, объему и площади поверхности корневого канала с использованием t-теста Стьюдента с уровнем доверия, установленным на 5%.

Подготовка корневого канала

После промывания в проточной воде в течение 24 часов были подготовлены обычные доступные полости. Апикальная проходимость была подтверждена введением файла размером 10K через апикальное отверстие до и после завершения подготовки корневого канала. Рабочая длина (WL) была установлена на 1 мм от длины канала, и все подготовки канала выполнял один опытный оператор. Затем корневые каналы последовательно расширялись с помощью ротационных инструментов Revo-S NiTi (Micro-Mega, Безансон, Франция), приводимых в движение мотором с контролем крутящего момента (W&H, Бюрмоз, Австрия), установленным на 300 об/мин с использованием мягкого движения внутрь и наружу. Эта система состоит из двух инструментов для формовки и очистки (SC1 и SC2) и одного финишного инструмента (SU). Эти инструменты использовались в методе crown-down до WL, в результате чего апикальная треть была сформирована до размера 25, с конусностью 0,06. Затем последовательность была завершена с использованием инструментов Apical Shaper (AS30, AS35 и AS40, с конусностью 0,06) до WL. Апикальное расширение выполнялось с помощью ручного K-файла размером 45 (Mani Co, Токио, Япония). Два канала были подготовлены с помощью одного набора ротационных инструментов Revo-S NiTi. Инструменты были выведены, когда ощущалось сопротивление, и заменены на следующий инструмент. Во время процедуры подготовки каналы промывались 2 мл 5% NaOCl между каждым инструментом, вводимым в шприце с иглой 30-го калибра, установленной на 1 мм короче WL. После подготовки была выполнена окончательная промывка 2 мл физиологического раствора, и корневые каналы были высушены бумажными точками.

Заполнение корневого канала

Для определения того, какая из экспериментальных групп (n = 12) будет обработана каждой из следующих техник заполнения: холодная латеральная компакция (CLC) или теплая вертикальная компакция (WVC), использовалась подбрасывание монеты. Герметик AH Plus (Dentsply De Trey GmbH, Констанц, Германия) был подготовлен в соответствии с инструкциями производителя, и общий объем 14 мм3 был введен в каждый корневой канал с использованием ручного файла размером 40, 0,02 конусности (Mani Inc., Точиги, Япония).

В группе CLC предварительно подобранный конус из гуттаперчи размером 45, 0,02 конусности (Diadent Group International, Чонгчонг Бук До, Корея) был вставлен на полную рабочую длину. Латеральная компакция была достигнута с использованием вспомогательных конусов из гуттаперчи размером F (Diadent Group International) до тех пор, пока конус размером 25 (VDW, Antaeos, Мюнхен, Германия) не мог проникнуть не более чем на 3 мм в канал. Нагретый инструмент использовался для секционирования коронального излишка, после чего заполнение было вертикально уплотнено. В группе WVC термопластичная гуттаперча вводилась в канал небольшими порциями с использованием системы обтурации Dia-Gun (North Fraser Way, Бернаби, Британская Колумбия, Канада). Давление с помощью плугера соответствующего размера (Medesy SRL, Маниаго, Италия) применялось для уплотнения гуттаперчи. Образцы были рентгенографированы в обеих буколингвальных и мезио-дистальных направлениях, чтобы подтвердить достаточность заполнения, а затем хранились (37 °C, 100% влажность) в течение 3 недель для полного отверждения герметика. Если в корневом заполнении были обнаружены пустоты, образец заменялся.

Микро-КТ анализ

Каждый зуб был слегка высушен и установлен на специальное крепление, а анализ материалов для пломбирования проводился с использованием системы микро-КТ (SkyScan 1172; Bruker-microCT). Корни сканировались при 90 кВ, 112 μA и изотропном размере пикселя 12,5 μм, что дало 900–1100 поперечных сечений на образец. Сканирование проводилось при 180° вращении вокруг вертикальной оси, время экспозиции камеры составило 2600 мс, шаг вращения — 0,6° и усреднение кадров — 2, с применением среднего фильтрации данных. Рентгеновские лучи фильтровались с помощью алюминиевого фильтра толщиной 500 мкм и медного фильтра толщиной 38 мкм. Коррекция плоского поля проводилась в день сканирования, перед началом сканирования, для исправления вариаций в чувствительности пикселей камеры. Аксиальные сечения внутренней структуры образцов были реконструированы с использованием NRecon версии 1.6.3 (Bruker-microCT) с коррекцией затвердевания пучка 15%, сглаживанием три и диапазоном коэффициента аттенюации от —0,002 до 0,15.

Для расчета объема и поверхностных представлений материалов для пломбирования оригинальные изображения в градациях серого были обработаны с легкой гауссовской фильтрацией низких частот для уменьшения шума, и был использован автоматический порог сегментации для разделения корневого дентита от гуттаперчи, герметика и пустот, с использованием программного обеспечения CTAn версии 1.12 (Bruker-microCT). Этот процесс включает в себя выбор диапазона уровней серого для каждого материала пломбирования, дентита или пустоты, необходимого для получения изображения, состоящего только из черных и белых пикселей. Высокий контраст материалов для пломбирования по сравнению с дентитом обеспечил отличную сегментацию образцов. Отдельно и для каждого среза были выбраны области интереса, чтобы позволить рассчитать объем (в мм3) материалов для пломбирования и пустот. Полигональные поверхностные представления дентита, гуттаперчи, герметика и пустот были построены в программном обеспечении CTAn версии 1.12 (Bruker-microCT) и качественно оценены с использованием программного обеспечения CTVol версии 2.2.1 (Bruker-microCT). В этом исследовании, учитывая, что не было возможности различить пустоты, зазоры и следы распространителей на изображениях микрокомпьютерной томографии, все области без материала пломбирования в пространстве корневого канала после процедур пломбирования считались пустотами. Латеральные или дополнительные каналы не учитывались в анализе.

Статистический анализ

Объем гутаперчи, герметика и пустот выражался в процентах от объема корневого канала после формовки и очистки. Общий объем корневого канала рассматривался как сумма объемов, ранее рассчитанных для материалов для заполнения и пустот. Для проверки предположения о нормальности и равенстве дисперсий среди наборов данных использовались тесты Шапиро-Уилка и Левена соответственно, которые были представлены в виде средних значений процентов и стандартных отклонений. Данные были нормально распределены между группами (P > 0.05) и сравнивались статистически с использованием t-теста Стьюдента. Внутри группы данные были искажены (P < 0.05) и поэтому сравнивались с использованием теста Фридмана. Уровень значимости был установлен на уровне 5% (SPSS версия 17.0 для Windows, SPSS Inc., Чикаго, IL, США).

Результаты

Средний процент (стандартное отклонение) и диапазон процентного объема материалов для заполнения (гутаперча и герметик) и пустот суммированы в Таблице 1. В целом, распределение герметика и пустот в пространстве корневого канала после процедур заполнения было непредсказуемым, независимо от метода заполнения корня.

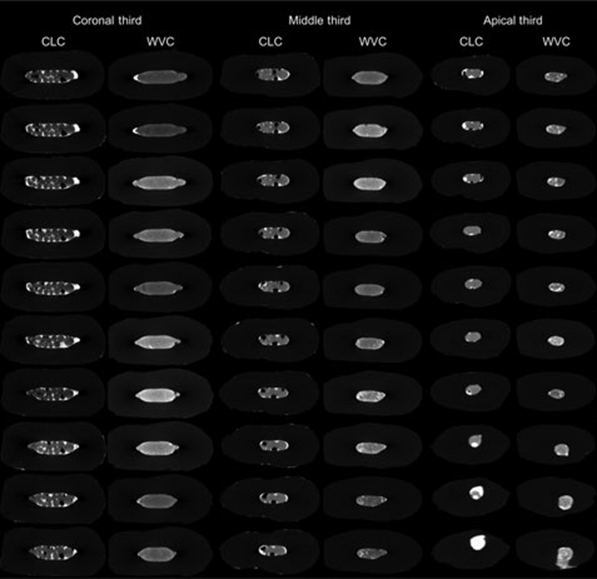

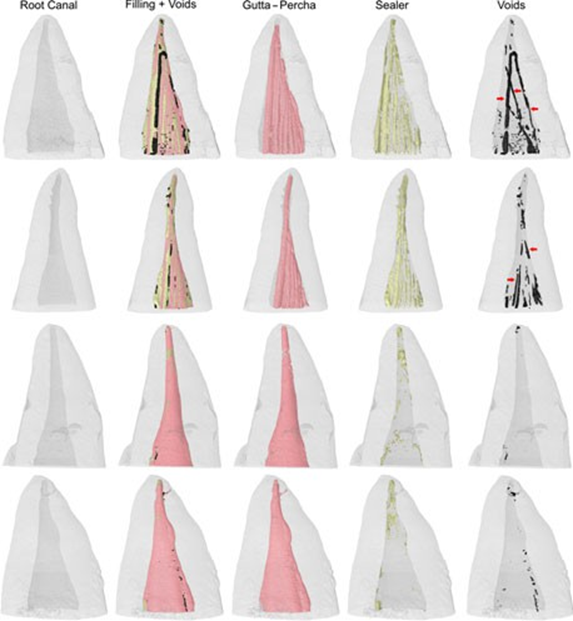

Группа WVC имела больший процент объема материалов для пломбирования, чем группа CLC (P < 0.05). Ни одна из техник пломбирования не смогла полностью заполнить пространство корневого канала; в группе WVC был отмечен значительно меньший процент объема пустот (0.09–1.57) (P < 0.05). На рисунках 1 и 2 показано наибольшее количество пустот и герметика в корневом канале группы CLC, в то время как в группе WVC гутаперча заполнила почти все пространство корневого канала. В группе CLC было замечено несколько конусов гутаперчи, плотно прижатых друг к другу с герметиком, который оставался в непосредственном контакте с дентином. Также были обнаружены участки с расширителями, лишенные герметика. В группе WVC пластичный твердый материал для пломбирования проник в герметик, образуя неоднородную структуру с меньшим количеством пустот и улучшенной адаптацией к стенкам канала (Рис. 2).

Анализ третей канала показал, что группа WVC имела значительно меньший объем пустот, чем группа CLC в корональной и средней третях (P < 0.05). Статистической разницы между группами не наблюдалось в объеме гуттаперчи и герметика на среднем уровне (P > 0.05). На апикальном уровне различия в процентном объеме материалов для пломбирования и пустот между группами не были значительными (P > 0.05). Внутри группы процентный объем пустот в апикальной трети был значительно выше, чем в средней и корональной третях в группе WVC (P < 0.05); напротив, группа CLC имела больше пустот на корональном уровне по сравнению с апикальной третью (P < 0.05).

Обсуждение

Учитывая, что общая распределенность материалов для пломбирования и пустот в пространстве корневого канала была значительно различной при сравнении техник CLC и WVC, нулевая гипотеза была отвергнута. Однако, несмотря на то, что техника WVC привела к более плотным пломбировкам корней, ни одна из техник не обеспечила пломбировку без пустот, что подтверждает предыдущие исследования, использующие как традиционные (Wu и др. 2002, De-Deus и др. 2008a,b), так и методы микро-КТ (Hammad и др. 2009, Angerame и др. 2012, Moeller и др. 2013).

Частота пустот в корневых пломбах может зависеть от многих факторов, таких как анатомическая конфигурация системы каналов, качество подготовки каналов, консистенция и объем герметика, опыт оператора и используемая техника. В предыдущих исследованиях процентные объемы пустот, проанализированные в трехмерном измерении в каналах, заполненных техниками CLC с использованием герметиков на основе смолы, составили 4.10 ± 2.70 (EndoREZ) и 4.28 ± 1.44 (RealSeal) (Hammad и др. 2009), в то время как процентные объемы с техниками WVC с использованием герметика AH Plus составили 0.70 ± 2.31 (Angerame и др. 2012) и 0.82 ± 2.53 (Somma и др. 2011). Несмотря на различия в отборе образцов и параметрах сканирования, эти результаты соответствуют настоящему исследованию, в котором процент пустот в группе CLC (4.26 ± 0.74) был значительно выше, чем в группах WVC (0.57 ± 0.44).

Наличие пустот было связано с тем, что герметики на основе смолы подвергаются усадке при полимеризации, что может привести к образованию зазоров и пустот (Hammad и др. 2009, Zogheib и др. 2011, 2013, Wolf и др. 2014). Таким образом, большая толщина герметика в группе CLC объясняет большее количество пустот по сравнению с группой WVC. Тем не менее, учитывая, что AH Plus доказал свою адекватную размерную стабильность (Versiani и др. 2006, Flores и др. 2011, Borges и др. 2012), можно предположить, что большее количество герметика может не коррелировать с более высоким процентом пустот. На рис. 1 можно наблюдать следы распределителей, лишенные герметика, в группе CLC. Распределители, как правило, следовали по прямой линии и оставляли вмятину на гутаперче или создавали пространство, которое либо заполнялось гутаперчей или герметиком, либо оставалось пустым. Поэтому объяснение этих результатов может быть более связано с наличием следов распределителей, чем с неполной адаптацией конусов GP, отсутствием поверхностной адаптации или усадкой герметика, как было ранее гипотезировано (Hammad и др. 2009, Zogheib и др. 2011, 2013, Wolf и др. 2014).

Анализ процентных объемов пустот и герметика в третьих каналах был связан с большими значениями стандартного отклонения в обеих группах, как было отмечено ранее (Hammad и др. 2009, Mirfendereski и др. 2009). В обеих группах наибольшее количество герметика наблюдалось в апикальной трети. В группе CLC это может быть объяснено тем, что корневые каналы имеют тенденцию к более круглому сечению на этом уровне (Wu и др. 2002), что способствует адаптации главного конуса, ограничивает проникновение расширителей и, следовательно, предотвращает вставку дополнительных конусов до рабочего длины. С другой стороны, в группе WVC более толстый слой герметика в этой области, похоже, отражает субоптимальное тепловое размягчение гутаперчи (Mirfendereski и др. 2009). Предполагается, что вариации в качестве процедуры заполнения могут быть свойственны всем техникам независимо от степени клинического опыта (Mirfendereski и др. 2009). На самом деле, учитывая результаты предыдущих 3D-исследований по заполнению корней с использованием микро-КТ (Hammad и др. 2009, Mirfendereski и др. 2009, Metzger и др. 2010, Somma и др. 2011, Angerame и др. 2012), кажется, что распределение герметика и пустот в пространстве корневого канала непредсказуемо, независимо от метода заполнения.

С момента разработки технологий теплой компакции ведутся споры о том, превосходят ли они CLC (Angerame и др. 2012). Хотя это исследование показало, что каналы, заполненные техникой WVC, имели меньше пустот, чем техника CLC, это всего лишь один из показателей для оценки качества пломбировки корней. Кроме того, учитывая, что большинство эпидемиологических исследований по предсказуемости лечения корневых каналов включали заполнение каналов методом CLC (Whitworth 2005, Peng и др. 2007), можно предположить, что существует порог пустот в пломбировке корней, ниже которого ожидается благоприятная реакция организма.

Заключение

Ни одна техника заполнения не обеспечила пломбировку корневых каналов без пустот. Теплая вертикальная компакция была связана с меньшим процентом объема пустот, чем те, которые достигались при холодной латеральной компакции. Распределение герметика и пустот в пространстве корневого канала после заполнения было непредсказуемым, независимо от метода пломбировки корня.

Авторы: А. Келеш, Х. Алчин, А. Камалак, М. А. Версиани

Ссылки:

- Angerame D, De Biasi M, Pecci R и др. (2012) Анализ техник заполнения корневых каналов с использованием одной точки и непрерывной волны конденсации с помощью микро-компьютерной томографии. Annali dell’Istituto Superiore di Sanità 48, 35–41.

- Borges RP, Sousa-Neto MD, Versiani MA и др. (2012) Изменения поверхности четырех эндодонтических материалов на основе силикатов кальция и эпоксидной смолы после теста на растворимость. International Endodontic Journal 45, 419–28.

- De-Deus G, Murad C, Paciornik S, Reis CM, Coutinho-Filho T (2008a) Влияние заполненной области канала на бактериальную утечку в овальных каналах. International Endodontic Journal 41, 183–90.

- De-Deus G, Reis C, Beznos D, de Abranches AM, Coutinho-Filho T, Paciornik S (2008b) Ограниченная способность трех широко используемых техник термопластической гуттаперчи в заполнении овальных каналов. Journal of Endodontics 34, 1401–5.

- El-Ma’aita AM, Qualtrough AJ, Watts DC (2012) Оценка заполнения корневых каналов минерал-триоксидным агрегатом с помощью микро-компьютерной томографии. Journal of Endodontics 38, 670–2.

- Flores DS, Rached-Júnior FJ, Versiani MA, Guedes DF, Sousa-Neto MD, Pécora JD (2011) Оценка физико-химических свойств четырех герметиков для корневых каналов. International Endodontic Journal 44, 126–35.

- Hammad M, Qualtrough A, Silikas N (2009) Оценка обтурации корневых каналов: трехмерное исследование in vitro. Journal of Endodontics 35, 541–4.

- Jung M, Lommel D, Klimek J (2005) Визуализация обтурации корневых каналов с использованием микро-КТ. International Endodontic Journal 38, 617–26.

- Leduc J, Fishelberg G (2003) Обтурация в эндодонтии: обзор. General Dentistry 51, 232–3.

- Metzger Z, Zary R, Cohen R, Teperovich E, Paqué F (2010) Качество подготовки корневых каналов и обтурации в каналах, обработанных ротационными и саморегулируемыми файлами: трехмерное исследование с использованием микро-компьютерной томографии. Journal of Endodontics 36, 1569–73.

- Mirfendereski M, Roth K, Fan B и др. (2009) Приобретение техники использования двух методов термопластической обтурации неопытными студентами стоматологами: анализ с помощью микро-компьютерной томографии. Journal of Endodontics 35, 1512–7.

- Moeller L, Wenzel A, Wegge-Larsen AM, Ding M, Kirkevang LL (2013) Качество обтураций корневых каналов, выполненных с использованием двух техник обтурации. Исследование in vitro с использованием микро-КТ. Acta Odontologica Scandinavica 71, 689–96.

- Naseri M, Kangarlou A, Khavid A, Goodini M (2013) Оценка качества четырех техник обтурации корневых каналов с использованием микро-компьютерной томографии. Iranian Endodontic Journal 8, 89–93.

- Peng L, Ye L, Tan H, Zhou X (2007) Результат обтурации корневых каналов теплой гуттаперчей по сравнению с холодной боковой конденсацией: мета-анализ. Journal of Endodontics 33, 106–9.

- Phides NP, Hoshino E (2008) Оценка обтурации с помощью анализа изображений и проникновения макрогола и пропиленгликоля. Journal of LSTR Therapy 7, 6–10.

- Schilder H (1967) Заполнение корневых каналов в трех измерениях. Dental Clinics of North America 11, 723–44.

- Somma F, Cretella G, Carotenuto M и др. (2011) Качество термопластических и одноточечных обтураций, оцененное с помощью микро-компьютерной томографии. International Endodontic Journal 44, 362–9.

- Souza EM, Wu MK, van der Sluis LW, Leonardo RT, Bonetti-Filho I, Wesselink PR (2009) Влияние техники заполнения и площади корневого канала на процент гуттаперчи в боковых компактированных обтурациях. International Endodontic Journal 42, 719–26.

- van der Sluis LW, Wu MK, Wesselink PR (2005) Оценка качества обтураций корневых каналов в нижних резцах и верхних и нижних клыках с использованием различных методологий. Journal of Dentistry 33, 683–8.

- Versiani MA, Carvalho-Júnior JR, Padilha MI, Lacey S, Pascon EA, Sousa-Neto MD (2006) Сравнительное исследование физико-химических свойств герметиков для корневых каналов AH Plus и Epiphany. International Endodontic Journal 39, 464–71.

- Versiani MA, Pecora JD, Sousa-Neto MD (2013a) Анализ морфологии корневых каналов одно корневых нижних клыков с помощью микро-компьютерной томографии. International Endodontic Journal 46, 800–7.

- Versiani MA, Steier L, De-Deus G, Tassani S, Pécora JD, Sousa-Neto MD (2013b) Исследование микро-компьютерной томографии овальных каналов, подготовленных с помощью систем Self-adjusting File, Reciproc, WaveOne и Protaper Universal. Journal of Endodontics 39, 1060–6.

- Whitworth J (2005) Методы заполнения корневых каналов: принципы и практики. Endodontic Topics 12, 2–24. Wolf M, Kupper K, Reimann S, Bourauel C, Frentzen M (2014) 3D-анализ интерфейсных пустот в корневых каналах, заполненных различными герметизирующими материалами в сочетании с техникой теплой гуттаперчи. Clinical Oral Investigations 18, 155–61.

- Wu MK, van der Sluis LW, Wesselink PR (2002) Предварительное исследование процента заполненной гуттаперчей области в апикальном канале, заполненном вертикально компактированной теплой гуттаперчей. International Endodontic Journal 35, 527–35.

- Zaslansky P, Fratzl P, Rack A, Wu MK, Wesselink PR, Shemesh H (2011) Идентификация интерфейсов заполнения корней с помощью методов микроскопии и томографии. International Endodontic Journal 44, 395–401.

- Zogheib C, Naaman A, Medioni E, Arbab-Chirani R (2011) Влияние апикального конуса на качество термопластических обтураций, оцененное с помощью микро-компьютерной томографии. Clinical Oral Investigations 16, 1493–8.

- Zogheib C, Naaman A, Sigurdsson A, Medioni E, Bourbouze G, Arbab-Chirani R (2013) Сравнительная микро-компьютерная томографическая оценка двух систем обтурации на основе носителей. Clinical Oral Investigations 17, 1879–83.

/social-network-service/media/default/6758/89a8282e.png)