Оценка кальцификаций корневой пульпы с помощью микро-КТ в удаленных верхних первых молярах

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления).

Аннотация

Цели: Настоящее исследование было направлено на оценку частоты, положения и длины кальцификаций корневого пульпы в первых верхних молярах с тремя корнями с использованием микро-компьютерной томографии.

Материалы и методы: Двести первых верхних моляров с тремя корнями были отсканированы с размером пикселя 10 мкм и реконструированы с использованием аналогичных параметров. Трехмерные модели мезобуккальных (MB1, MB2, MB3), дистобуккальных (DB) и небных (P) каналов были качественно оценены на предмет разрывов в канале. Трансаксиальные и сагиттальные поперечные изображения корней были дополнительно исследованы, и полная облитерация просвета канала кальцификацией пульпы была идентифицирована, когда канал имел аналогичную радиоплотность окружающему дентину. Затем количество, положение и длина кальцификаций были зафиксированы для каждого корня. Согласие между наблюдателями было оценено с использованием теста каппа Коэна, в то время как однофакторный ANOVA и тесты Дункана сравнили длины кальцификаций между каналами с α = 5%.

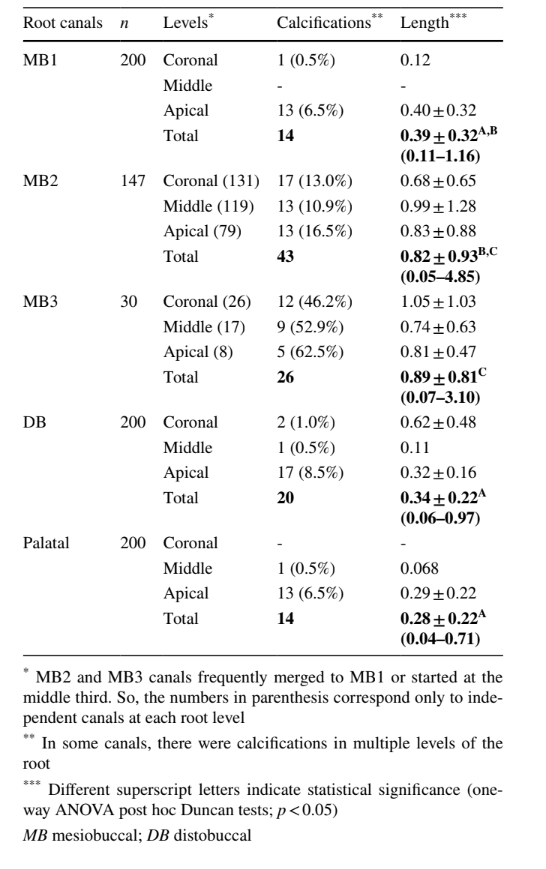

Результаты: Согласие между наблюдателями было идеальным для идентификации кальцификаций пульпы (ĸ = 1.0; p = 0.000). Каналы MB2 и MB3 составили наибольший процент частоты кальцификаций, распределенных по всему пути канала. В каналах MB1, DB и P они встречались в основном в апикальной трети. Длина кальцификаций была больше в каналах MB3 (0.89 ± 0.81 мм) и MB2 (0.82 ± 0.93 мм), чем в каналах MB1 (0.39 ± 0.32 мм), DB (0.34 ± 0.22 мм) и P (0.28 ± 0.22 мм) (p < 0.05).

Заключение: Каналы MB2 и MB3 составили наибольшую частоту и длину кальцификаций корневой пульпы. В каналах MB1, DB и P кальцификации в основном встречались в апикальной трети, в то время как в каналах MB2 и MB3 большинство кальцификаций наблюдались на уровне устья и вдоль пути канала.

Клиническая значимость: В верхних первых молярах кальцификации корневой пульпы в основном расположены в апикальной трети каналов MB1, DB и P, в то время как в каналах MB2 и MB3 большинство из них находятся на уровне устья или вдоль пути канала.

Введение

Кальцификации зубной пульпы — это образования твердых тканей, развивающиеся внутри ткани зубной пульпы или на интерфейсе дентин/пульпа. В литературе, в зависимости от гистоморфологии и этиологии, для обозначения этого состояния использовалось множество терминов и выражений, включая пульпитный камень, дентин, дистрофическую кальцификацию, кальцифицирующую метаморфозу, облитерацию пульпового канала, облитерацию, процесс кальцификации пульповой полости, уменьшенный пульповый просвет, кальцификацию пульпы, кальцифицирующую облитерацию пульпы и склероз пульпового канала. Распространенность этого явления варьируется в широких пределах (от 8 до 95%), в зависимости от популяции, дизайна исследования и метода анализа, но предполагается, что одна или несколько кальцификаций присутствуют как минимум в 50% всех зубов, в основном в молярах. Однако истинная распространенность, вероятно, выше, учитывая, что кальцификации менее 200 мкм не могут быть обнаружены на рентгенограммах, наиболее часто используемом аналитическом методе.

Этиология кальцификации зубной пульпы была связана с травмами, старением, ортодонтическим лечением, кариесом, пародонтальными заболеваниями, оперативными процедурами, воспалением пульпы и системными заболеваниями и генетическими состояниями, такими как несовершенная дентиногенез, дисплазия дентинов, сердечно-сосудистые и почечные заболевания, синдром Марфана и синдром Уильямса. Некоторые авторы считают, что кальцификация пульпы представляет собой форму дистрофической кальцификации, тип, при котором кальций откладывается в дегенерирующих тканях. Однако невозможно отнести этот термин ко всем кальцификациям, наблюдаемым в системе корневого канала, учитывая, что они также наблюдались в здоровых и даже не прорезавшихся или импактированных зубах, что предполагает, что функциональный стресс не обязательно должен существовать для возникновения кальцификации.

В зависимости от его расположения, кальцифицированная пульповая ткань также классифицируется на кальцификации пульповой камеры или корневые кальцификации. Первые включают регулярные или нерегулярные формы вторичного или третичного дентита, которые откладываются на дентинных стенках, в то время как вторые формируются в основном внутри пульповой ткани и состоят из истинных или ложных дентинок, которые могут распространяться и расти до полного об obstruction канала. В клинической практике, если эндодонтическое лечение становится необходимым, наличие кальцификаций, сужающих или даже полностью закупоривающих пространство корневого канала, может превратить эту процедуру в значительную сложную задачу. Например, в то время как кальцификации пульповой камеры могут затруднить подготовку доступа и расположение отверстия, корневые кальцификации могут отклонять или захватывать кончик инструментов, предотвращая их прохождение по каналу. Интересно, что хотя кальцификации могут потенциально быть основной причиной пропущенных каналов, перфораций или отделения инструментов, большинство исследований, которые изучали результаты лечения корневых каналов или причины удаления зубов, не сосредоточились на этом в конечном итоге ухудшающем параметре.

В литературе оценка кальцификации пульповой ткани в основном проводилась с использованием гистологии или рентгенографических исследований. Хотя гистология требует много времени, является дорогостоящей, разрушительной и позволяет оценивать только несколько срезов на корень, недостатками обычных рентгеновских снимков являются ограниченное разрешение, тени, анатомический шум, географические искажения, наложение, удлинение или углубление корневых каналов. В настоящее время эти ограничения были преодолены с использованием неразрушающих инструментов высокоразрешающей визуализации. Хотя нам не удалось найти конкретное исследование по кальцификации зубной пульпы с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ), существует несколько отчетов о ее успешном использовании в качестве вспомогательного средства для лечения кальцифицированных каналов. Однако данные КЛКТ о кальцифицированных зубах кажутся переменными и зависят от опыта оператора, оставляя сомнительную перспективу относительно надежности доступных устройств для изучения кальцификаций пульпы. В последнем десятилетии технология микро-компьютерной томографии (микро-КТ) стала золотым стандартом для изучения твердых тканей зубов и корневых каналов благодаря более высокому разрешению и точности в обнаружении даже небольших морфологических деталей зубов. Однако в литературе исследования, использующие этот неразрушающий инструмент, сообщали о наличии кальцификаций в системе корневого канала только как о вторичном находке. Поэтому целью настоящего исследования было оценить частоту, положение и длину радикальных кальцификаций пульпы, которые полностью облитерируют просвет канала, в 200 экстрагированных трехкорневых верхнечелюстных первых молярах с использованием высокоразрешающей микро-КТ визуализации.

Материалы и методы

После одобрения этого исследовательского проекта Комитетом по этике исследований Университета (Протокол 2015/408) были собраны, очищены и рентгенографированы двести три корневых верхнечелюстных первых моляра, удаленных по причинам, не связанным с данным исследованием, не имеющих глубокого кариеса или реставрации, серьезной абразии, предыдущего лечения корневых каналов, неполной формы корня, переломов, резорбции или слияния корней. Возраст и пол пациентов были неизвестны. Все образцы были отсканированы в микрокомпьютерном томографе (Skyscan 1172; Bruker-microCT, Контрих, Бельгия) при 100 кВ, 100 µA, размере пикселя 10 µm и 180° вращении вокруг вертикальной оси с шагами 0.6°, с использованием фильтра из алюминиево-медного сплава. Полученные проекционные изображения были реконструированы с аналогичными параметрами для сглаживания (3), коррекции кольцевых артефактов (6), пределов контраста (0.009–0.018) и коррекции затвердевания пучка (15%) с использованием программного обеспечения NRecon v.1.7.1.1 (Bruker-microCT).

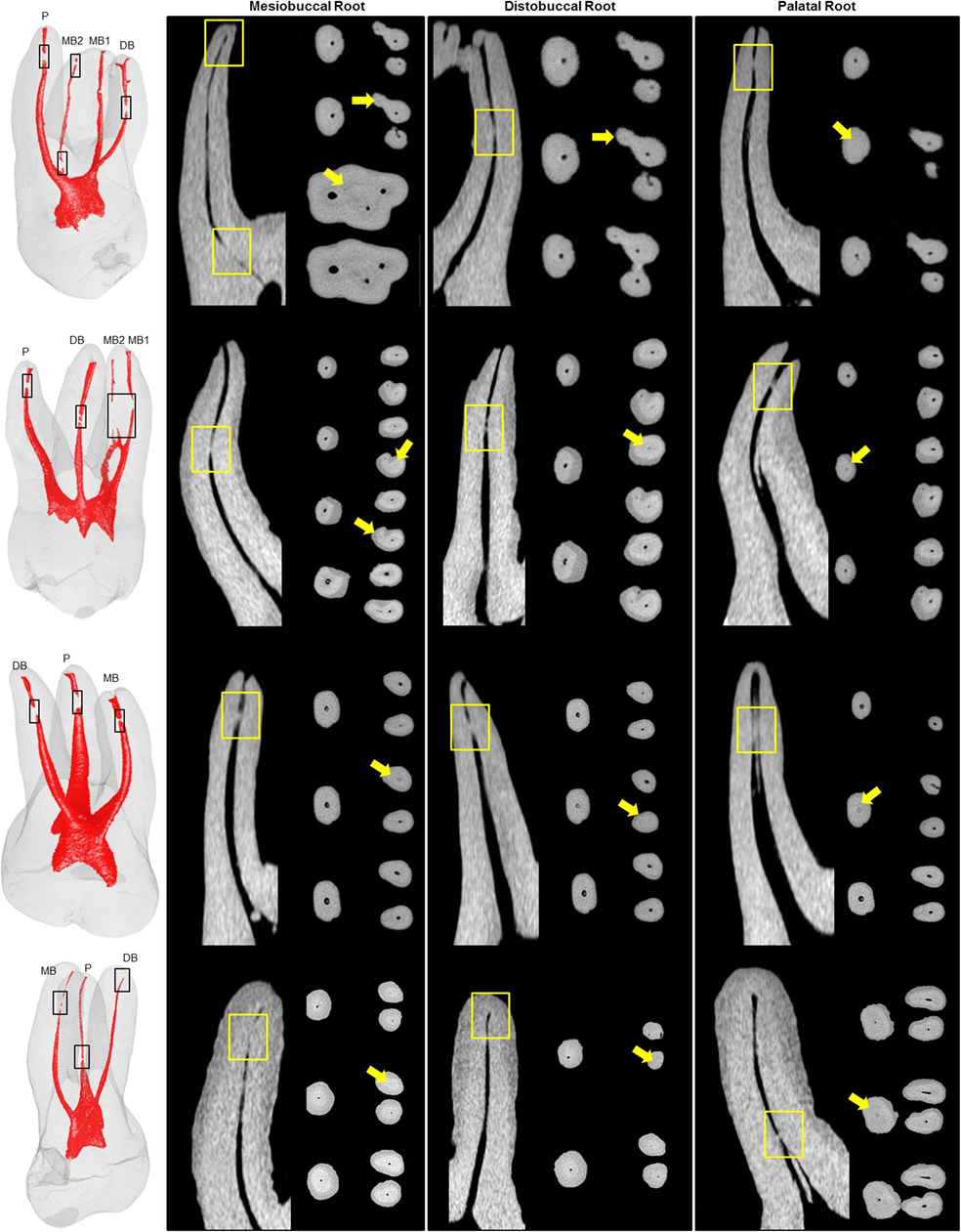

Трехмерные модели корней и систем корневых каналов были созданы с использованием CTAn v.1.17.7.2 (Bruker-microCT) и качественно оценены по конфигурации каналов с помощью CTVol v.2.3.2.0 (Bruker-microCT) и по прерывистости пространства корневого канала с помощью DataViewer v.1.5.6.2 (Bruker-microCT). Поперечные и сагиттальные срезы этих областей были дополнительно отсканированы (CTAn v.1.17.7.2 и DataViewer v.1.5.6.2; Bruker-microCT), и кальцификации корневой пульпы были идентифицированы, когда просвет канала был полностью закрыт, т.е. имел такую же плотность, как окружающая дентиновая ткань как в поперечных, так и в сагиттальных срезах (Рис. 1). Затем была зафиксирована частота и положение (корональная, средняя или апикальная треть) кальцификаций для мезобуккальных (MB1), дистобуккальных (DB) и небных (P) каналов. Если они присутствовали, также оценивались второй (MB2) и третий (MB3) корневые каналы мезобуккального корня. Длины кальцификаций (в миллиметрах) измерялись с использованием CTAn v.1.17.7.2 (Bruker-microCT) по формуле (Sf – Si)/PS, где Sf и Si — это конечные и начальные поперечные срезы (по оси z), в которых возможно наблюдать кальцификацию, а PS — это размер пикселя сканирования (0.010 мм). Длины кальцификаций сравнивались между корневыми каналами с использованием однофакторного анализа дисперсии с пост-хок тестом Дункана на уровне значимости 5%. Все оценки проводились одним оператором с 10-летним опытом анализа микрокомпьютерной томографии. Надежность внутриэкзаменатора для оценки полного закрытия просвета корневого канала была проверена с использованием теста каппы Коэна с уровнем значимости 5%. В этом анализе было выбрано и оценено сто двадцать пять микрокомпьютерных срезов, содержащих 150 корневых каналов (с кальцификациями и без них), одним и тем же наблюдателем после 5-месячного интервала.

Результаты

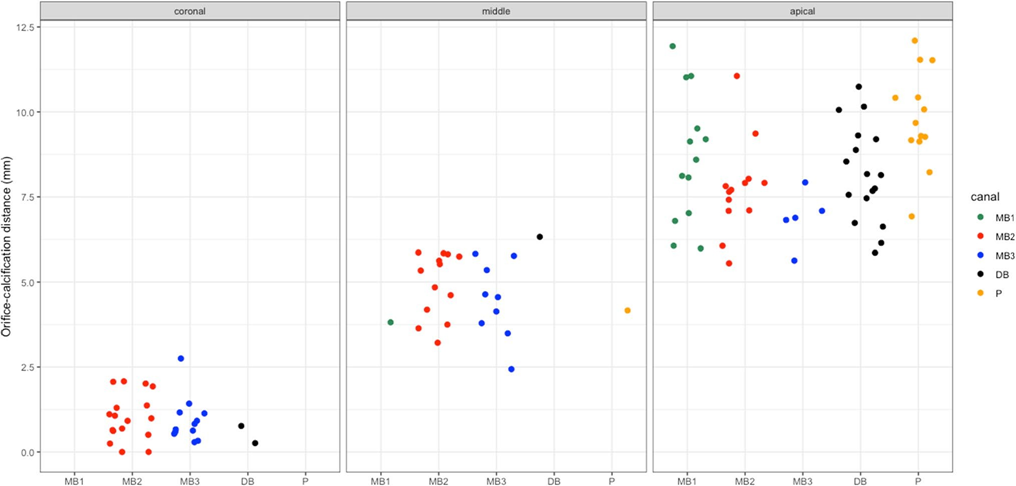

В данном исследовании было проанализировано всего 174 476 трансаксиальных срезов (в среднем 872 на зуб), полученных при сканировании 200 верхних первых моляров с тремя корнями. Частотный процент, расположение и длина кальцификаций корневой пульпы, наблюдаемых в каждом корневом канале, представлены в таблице 1. Из-за их гетерогенных уровней кристалличности и химического состава, кальцификации пульпы иногда выглядели немного иначе, чем дентин, с точки зрения радиографической плотности на некоторых поперечных изображениях. Тем не менее, надежность внутриэкзаменатора была идеальной для идентификации кальцификаций пульпы (ĸ = 1.0, коэффициент каппа Коэна; p = 0.000). Каналы MB2 и MB3 составили наибольший процент частоты кальцификаций, равномерно распределенных по пути канала, в то время как в каналах MB1, DB и P они наблюдались в основном в апикальной трети (рис. 1 и 2). Средние длины кальцификаций в каналах MB3 (0.89 ± 0.81 мм) и MB2 (0.82 ± 0.93 мм) были схожи (p > 0.05), но больше, чем в каналах MB1 (0.39 ± 0.32 мм), DB (0.34 ± 0.22 мм) и P (0.28 ± 0.22 мм) (p < 0.05).

Обсуждение

В литературе большинство исследований сообщают о распространенности кальцификаций пульпы в различных группах зубов и популяциях. В целом, высокая распространенность кальцификации пульпы была зафиксирована у верхних задних зубов, особенно у первых моляров, типа зуба, оцененного в данном исследовании. Хотя причина этой высокой распространенности все еще неясна, это объясняется их ранним прорезыванием, что подвергает их большему количеству дегенеративных изменений с течением времени, и их высокой кровоснабжаемостью, также рассматриваемой как способствующий фактор для формирования кальцификаций. Кальцификации пульпы также описываются как истинные (похожи на дентин), ложные (состоящие из локализованных масс кальцифицированного материала) или диффузные (часто встречаются рядом с кровеносными сосудами), но в данном исследовании не было предпринято попыток классифицировать их, так как это потребовало бы разрушительного метода анализа. С другой стороны, настоящее исследование преодолело основные ограничения других аналитических методов — таких как наложение изображений и искажение — с помощью неразрушающей технологии микро-КТ, чтобы оценить 200 верхних первых моляров с размером пикселя 10 мкм. Этот метод успешно использовался для анализа уменьшенных полостей пульпы с минерализованными пульпозными тканями и для выявления радикуллярных кальцификаций в неинструментированных каналах нижних моляров. После получения изображений было отсканировано 174,476 трансаксиальных срезов для расчета частоты, расположения и длины радикуллярных кальцификаций пульпы, которые полностью облитерируют просвет канала. Это инновационный и оригинальный подход, поскольку до сих пор ни одно исследование, использующее рентгенографию, микро-КТ или методы визуализации CBCT, не было специально разработано для изучения этого морфологического состояния в радикуллярной пульпозной ткани верхних моляров.

В настоящем исследовании были наблюдены различные паттерны относительно длины и расположения кальцификаций. В каналах MB1, DB и P кальцификации были меньшего размера и в основном располагались в апикальной трети, в то время как каналы MB2 и MB3 имели наибольшее количество кальцификаций, распределенных по всей длине канала (Таблица 1, Рис. 2). Несмотря на невозможность сравнить эти результаты с предыдущими публикациями, они соответствуют двум предыдущим исследованиям, которые сообщали о спорадических накоплениях минеральных отложений в радикулярной пульпе верхних моляров, распределенных по корональной, средней и апикальной третям, с использованием технологии микро-КТ. К сожалению, этиологические факторы и биологические механизмы, участвующие в образовании кальцификаций, до сих пор не полностью понятны, но некоторые авторы связывают их с длительными местными раздражителями, старением и прогрессирующим пародонтитом. Хотя было принято решение включить зубы с в целом сохраненной структурой, вероятно, что некоторые из настоящих находок были связаны с этими факторами. Логично предположить, что зубы, соответствующие критериям включения, были удалены по ортодонтическим, протезным или пародонтальным причинам. Что касается последнего, то хотя некоторые гистопатологические исследования связывали умеренные и тяжелые пародонтальные проблемы с изменениями в пульпе, такими как воспаление и дистрофическая кальцификация, другие не показали значительных изменений в пульповой ткани, даже при наличии запущенного пародонтита. Эти различия, возможно, связаны с невозможностью получить адекватную контрольную группу (пародонтально здоровые зубы) с использованием доступных разрушительных методов. В будущем, однако, вероятно, что результаты хорошо контролируемых in vivo исследований с использованием высокоразрешающих недеструктивных методов визуализации прояснят этот противоречивый вопрос. В этом исследовании не было доступно данных о происхождении зубов, и, следовательно, не было возможности предоставить адекватное объяснение различным паттернам распределения кальцификаций, наблюдаемым среди корневых каналов.

В клиниках уменьшение или облитерация просвета канала из-за кальцификаций могут затруднить доступ эндодонтических инструментов к терминусу канала и, следовательно, повлиять на результат лечения. В литературе имеется ограниченное количество данных относительно прогноза лечения, проведенного на кальцифицированных зубах, в ответ на другие факторы, кроме травмы. У и др. продемонстрировали, что только 49,3% каналов с кальцификациями в апикальной трети могли быть успешно обработаны даже с помощью операционного микроскопа. В другом исследовании, направленном на оценку результатов лечения 114 кальцифицированных корневых каналов, сообщалось, что рабочая длина была достигнута в 90% случаев с уровнем успеха 80% после периода наблюдения в 3 года. Однако у пожилых пациентов эндодонтическое лечение кальцифицированных каналов привело к общему уровню успеха 89% после 2 до 12 лет, снижаясь до 62,5% при учете зубов с апикальным периодонтитом. В совокупности результаты этих исследований предполагают, что кальцификация пульпы является важным фактором, который может повлиять на результат лечения. Поэтому было бы важно рассмотреть некоторые клинические последствия кальцификаций корневой пульпы в свете настоящих результатов.

На уровне отверстия кальцификации могут затруднить обнаружение корневых каналов, а их длина, аспект, который плохо исследовался в предыдущих исследованиях, может считаться высоко значимым в практике. В этом исследовании наибольшая распространенность кальцификаций в корональной и средней третях наблюдалась в каналах MB2 (13,0% и 10,9% соответственно) и MB3 (46,2% и 52,9% соответственно), в то время как их длина достигала 4,85 мм и 3,10 мм соответственно (Таблица 1). Предыдущие анатомические исследования показали, что отверстия MB2 и MB3 часто скрыты под полкой дентинной стенки или под кальцифицированными тканями в небольшой бороздке. Следовательно, их можно пропустить в рутинной клинической практике, что считается основной причиной неудачи лечения верхних моляров. В апикальном канале, в зависимости от длины кальцификации, достижение рабочей длины или установление проходимости может быть сложным, времязатратным и, иногда, невозможным. Кроме того, недоступность апикальной анатомии может значительно ухудшить результаты лечения канала, особенно в присутствии некроза пульпы. В настоящем исследовании большинство кальцификаций наблюдались в апикальной трети каналов MB1, DB и P (Таблица 1, Рис. 2), в то время как каналы MB2 и MB3 составили наибольший процент частоты (16,5% и 62,5% соответственно), что подтверждает выводы предыдущей публикации, в которой сообщалось о трудностях достижения проходимости в этих корневых каналах. С клинической точки зрения, могут возникнуть осложнения при локализации иNegotiation кальцифицированных каналов, включая перфорацию, отделение инструмента, чрезмерное ослабление структуры зуба, невозможность достижения рабочей длины и отклонение от первоначального пути канала. Таким образом, было предложено несколько стратегий для снижения риска иатрического события с использованием эндодонтических исследователей, специальных бор, тонких ультразвуковых наконечников и визуального осмотра корневых каналов с высоким освещением и увеличением. Дополнительные подходы включают использование красителей, таких как метиленовый синий, или введение гипохлорита натрия в полость пульпы для наблюдения за потоком пузырьков, возникающих из-за оксигенации остатков пульповой ткани. В очень глубоких доступах также было бы полезно делать рентгенограммы под разными углами, чтобы поддерживать выравнивание и направление файлов при исследовании кальцифицированных каналов. Предоперационное КТ с конусным пучком (CBCT) крайне важно в большинстве случаев, но в настоящее время также рекомендуется интраоперационное КТ для сложных случаев. Этот подход направлен на установление границ и оценку соотношения пользы и риска в интересах пациента, особенно когда апикальной патологии нет, и риски попытки открыть полностью кальцифицированный канал неоправданы. Еще одной инновационной целью было использование интраоральных КТ для создания шаблонов, помогающих находить путь канала в кальцифицированных зубах. Совсем недавно также была продемонстрирована возможность нового мультисонического устройства для удаления вкрапленных кальцификаций из дистальных каналов нижних моляров путем сочетания эффектов промывания (свободные кальцификации), энергии (кавитация) и растворяющего действия ирригантов.

Ограничения текущего исследования включают отсутствие информации о возрасте, поле, использовании медикаментов и системных заболеваниях доноров зубов, а также о причинах экстракции и состоянии пульпы и периапикальных тканей зубов. С другой стороны, использование неразрушающего и точного аналитического инструмента, который позволил идентифицировать и измерить кальцификации пульпы на протяжении сотен поперечных срезов, полученных от большого количества верхних первых моляров (n = 200) с хорошо сохранившимися структурами твердых тканей, является сильной стороной данного исследования. Необходимы дальнейшие исследования для изучения связи кальцификаций пульпы с местными и системными факторами, для оценки влияния этого анатомического состояния на результаты лечения, а также для предложения технических стратегий для преодоления этого состояния в клинической практике.

Заключение

В верхних первых молярах каналы MB2 и MB3 имели наибольшую частоту и длину радикальных кальцификаций пульпы. В каналах MB1, DB и P кальцификации в основном происходили в апикальной трети, в то время как в каналах MB2 и MB3 большинство кальцификаций наблюдались на уровне устья и вдоль канала.

Авторы: Али Келеш, Джангуля Кескин, Марко Аурелио Версини

Ссылки:

- Карвальо ТС, Лусси А (2017) Морфологические, гистологические и функциональные изменения в зубах, связанные с возрастом. J Oral Rehabil 44:291–298. https://doi.org/10.1111/joor.12474

- МакКейб П, Даммер ПМХ (2012) Облитерация канала пульпы: эндодонтический диагноз и проблема лечения. Int Endod J 45:177–197. https://doi.org/10.1111/j.1365-591.2011.01963.x

- Бастос ЖВ, Кортес МИС (2018) Облитерация канала пульпы после травматических повреждений в постоянных зубах - научный факт или вымысел? Braz Oral Res 32:e75. https://doi.org/10.1590/1807-3107bor-2018.vol32.0075

- Чен Б, Сабо Д, Шен Й, Чжан Д, Ли Х, Ма Дж, Хаапасало М (2020) Удаление кальцификаций из дистальных каналов нижних моляров с помощью неконтактной системы очистки: исследование с использованием микро-КТ. Aust Endod J 46:11–16. https://doi.org/10.1111/aej.12376

- Тамсе А, Кафе И, Литтнер М, Шани Р (1982) Статистическая оценка радиологического обследования камней пульпы. J Endod 8:455–458. https:// doi.org/10.1016/S0099-2399(82)80150-7

- Мосс-Салентин Л, Кливерт МХ (1983) Эпителиально индуцированные дентинные образования в пульпах недавно прорезавшихся, некариозных человеческих премоляров. J Endod 9:554–560. https://doi.org/10.1016/S0099-2399(83)80060-0

- Багдади ВС, Гоз ЛД, Нахум ХЙ (1988) Распространенность камней пульпы в подростковой иракской группе. J Endod 14:309–311. https://doi.org/10.1016/S0099-2399(88)80032-3

- Шенер С, Кобанкара ФК, Акгюнлю Ф (2009) Кальцификации в полости пульпы: распространенность и факторы, влияющие на нее. Clin Oral Invest 13:209–215. https://doi.org/10.1007/s00784-008-0212-x

- Гога Р, Чандлер НП, Огини AO (2008) Камни пульпы: обзор. Int Endod J 41:457–468. https://doi.org/10.1111/j.1365-2591.2008.01374.x

- Лукко К, Кеттунен П, Фристад И, Берггрин Е (2011) Структура и функции дентинно-пульпового комплекса. В: Харгревс КМ, Коэн С (ред.) Пути пульпы Коэна, 10-е изд. Мосби, Сент-Луис, стр. 283–348

- да Силва ЕЖНЛ, Прадо МС, Кейроз ПМ, Нежаим Й, Бразил ДМ, Гроппо ФК, Хайтер-Нето Ф (2017) Оценка камней пульпы с помощью конусно-лучевой компьютерной томографии. Clin Oral Investig 21:2327–2333. https://doi.org/10.1007/s00784-016-2027-5

- Тассёкер М, Магат Г, Шенер С (2018) Сравнительное исследование конусно-лучевой компьютерной томографии и цифровой панорамной радиографии для обнаружения камней пульпы. Imaging Sci Dent 48:201–212. https://doi.org/10.5624/isd.2018.48.3.201

- Милсент CPF, да Силва ТГ, Байка ЛМ, Грасси МТ, Карнейро Е, Франко А, де Лима ААС (2019) Морфологические, структурные и химические свойства камней пульпы в экстрагированных человеческих зубах. J Endod 45:1504–1512. https://doi.org/10.1016/j.joen.2019.09.009

- Ланжеланд К, Родригес Х, Довден В (1974) Периодонтальная болезнь, бактерии и гистопатология пульпы. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 37:257–270. https://doi.org/10.1034/j.1600-051x.2002.290801.x

- Ли Л, Чжу ЙЦ, Цзян Л, Пэн В, Ритчи ХХ (2011) Гипоксия способствует минерализации клеток пульпы зуба человека. J Endod 37:799–802. https://doi.org/10.1016/j.joen.2011.02.028

- Флейг С, Аттин Т, Юнгблут Х (2017) Сужение пространства корневой пульпы в коронально восстановленных зубах. Clin Oral Invest 21:1251–1257. https://doi.org/10.1007/s00784-016-1899-8

- Берник С, Неделман С (1975) Влияние старения на человеческую пульпу. J Endod 1:88–94. https://doi.org/10.1016/S0099-2399(75)80024-0

- Каннан С, Каннепади СК, Муту К, Дживан МБ, Тапасум А (2015) Радиографическая оценка распространенности камней пульпы у малайзийцев. J Endod 41:333–337. https://doi.org/10.1016/j.joen.2014.10.015

- Чолак Х, Челеби АА, Хамиди ММ, Байрактор Й, Чолак Т, Узгур Р (2012) Оценка распространенности камней пульпы в выборке населения центральной Анатолии Турции. Sci World J 804278:1–7. https://doi.org/10.1100/2012/804278

- Де-Деус Г, Белладонна ФГ, Кавалканте ДМ, Симойнс-Карвальо М, Силва Е, Карвальял ЖКА, Замолий РК, Лопес РТ, Версини МА, Даммер ПМХ, Цендер М (2021) Контрастно-усиленная микро-КТ для оценки удаления тканей пульпы в корневых каналах экстрагированных зубов: серия каскадных экспериментов для валидации метода. Int Endod J 54:279–293. https://doi.org/10.1111/iej.13408

- Ян ЮМ, Гуо Б, Гуо ЛЙ, Ян Й, Хонг Х, Пан ХЙ, Цзоу WL, Ху Т (2016) Лечение верхних или средних третьих кальцифицированных корневых каналов с помощью КТ. Biomed Res Int 2016:1–9. https://doi.org/10.1155/2016/4793146

- Бал RL, Барбизам ЖВ, Кохенка Н (2013) Интраоперационные эндодонтические применения конусно-лучевой компьютерной томографии. J Endod 39:548–557. https://doi.org/10.1016/j.joen.2012.11.038

- Хсие ЦЙ, У ЮС, Су ЦЦ, Чунг МП, Хуан РЙ, Тинг ПЙ, Лай CK, Чанг КС, Цай ЙЦ, Шиех ЙС (2018) Распространенность и распределение радиопрозрачных, кальцифицированных камней пульпы: исследование с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии в северной тайваньской популяции. J Dent Sci 13:138–144. https://doi.org/10.1016/j.jds.2017.06.005

- Чжан Д, Чен Дж, Лан Г, Ли М, Ан Дж, Вэнь Х, Лю Л, Дэн М (2017) Морфология корневого канала в нижних первых премолярах: сравнительная оценка конусно-лучевой компьютерной томографии и микро-компьютерной томографии. Clin Oral Investig 21:1007–1012. https://doi.org/10.1007/s00784-016-1852-x

- Боржес CC, Эстрела C, Декурсио ДА, Пекора JD, Соуса-Нето MD, Росси-Феделе Г (2020) Конусно-лучевая и микро-компьютерная томография для оценки морфологии корневых каналов: систематический обзор. Braz Oral Res 34:e056. https://doi.org/10.1590/1807-3107bor-2020.vol34.0056

- Ординола-Запата Р, Браманте СМ, Версини МА, Молдауэр БИ, Топхэм Г, Гутманн JL, Нуньес А, Дуарте МА, Абелла Ф (2017) Сравнительная точность метода очистки, методов КТ и микро-КТ в изучении конфигурации мезального корневого канала нижних первых моляров. Int Endod J 50:90–96. https://doi.org/10.1111/iej.12593

- Марковарт М, Бьорндал Л, Дарванн ТА, Ларсен П, Далстра М, Крейборг С (2012) Трехмерный анализ полости пульпы на поверхностных моделях моляров с использованием микро-компьютерной томографии. Acta Odontol Scand 70:133–139. https://doi.org/10. 3109/00016357.2011.600707

- Парк ДжВ, Ли ДжК, Ха БХ, Чой ДжХ, Перинпанаягам Х (2009) Трехмерный анализ конфигурации и кривизны корневого канала мезибуккального корня верхнего первого моляра с использованием микро-компьютерной томографии. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 108:437–442

- Берес Ф, Исаак Дж, Мутон Л, Рузьер С, Бердаль А, Симон С, Дессомбз А (2016) Сравнительный физико-химический анализ камня пульпы и дентин. J Endod 42:432–438. https://doi.org/10. 1016/j.joen.2015.11.007

- Джаннати Р, Афшари М, Муазазаде М, Аллахголипур СЗ, Эйди М, Хаджихосейни М (2019) Распространенность камней пульпы: систематический обзор и мета-анализ. J Evid Based Med 12:133–139. https:// doi.org/10.1111/jebm.12331

- Шахбазиан М, Вандевуд К, Уайатт Дж, Джейкобс Р (2014) Сравнительная оценка панорамной радиографии и КТ для радиодиагностики в задней части верхней челюсти. Clin Oral Invest 18:293–300. https://doi.org/10.1007/s00784-013-0963-x

- Берк ФМ, Самаравикарама ДЙ (1995) Прогрессивные изменения в пульпо-дентинном комплексе и их клинические последствия. Геродонтология 12:57–66. https://doi.org/10.1111/j.1741-2358.1995.tb00132.x

- Гаутам С, Гальгали СР, Шитхал ХС, Прия НС (2017) Изменения пульпы, связанные с прогрессирующей периодонтальной болезнью: гистопатологическое исследование. J Oral Maxillofac Pathol 21:58–63. https://doi.org/10.4103/0973-029X.203795

- Фатеми К, Дисфани Р, Заре Р, Моинтагави А, Али СА, Бустани ХР (2012) Влияние умеренного до тяжелого хронического периодонтита на пульпу зуба. J Indian Soc of Periodontol 16:558–561. https://doi.org/10.4103/0972-124X.106911

- Царнецкий РТ, Шилдер Х (1979) Гистологическая оценка человеческой пульпы в зубах с различной степенью периодонтальной болезни. J Endod 5:242–253. https://doi.org/10.1016/S0099-2399(79)80018-7

- Торабиджад М, Кигер РД (1985) Гистологическая оценка ткани пульпы зуба пациента с периодонтальной болезнью. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 59:198–200. https://doi.org/10.1016/0030-4220(85)90018-0

- Тан Л, Сун ТЦ, Гао СД, Чжоу СД, Хуан ДМ (2011) Анатомические факторы риска зуба, влияющие на доступность рабочей длины корневого канала. Int J Oral Sci 3:135–140. https://doi.org/10.4248/IJOS1 1050

- У Wu, Ши В, У Дж, У Й, Лю В, Чжу Ц (2011) Клиническое лечение сложной терапии корневых каналов с помощью стоматологического операционного микроскопа. Int Dent J 61:261–266. https://doi.org/10.1111/j.1875-595X.2011.00070.x

- Акерблом А, Хассельгрен Г (1988) Прогноз для эндодонтического лечения облитерированных корневых каналов. J Endod 14:565–567. https://doi.org/10.1016/s0099-2399(88)80092-x

- Киефнер П, Коннерт Т, Элайути А, Вайгер Р (2017) Лечение кальцифицированных корневых каналов у пожилых людей: клиническое исследование о доступности, времени, необходимом для лечения, и результате с трехлетним наблюдением. Геродонтология 34:164–170. https://doi.org/10.1111/ ger.12238

- Ординола-Запата Р, Мартинс ЖНР, Пласенсия Х, Версини МА, Браманте СМ (2020) Канал MB3 в верхних молярах: исследование с использованием микро-КТ. Clin Oral Invest 24:4109–4121. https://doi.org/ 10.1007/s00784-020-03284-7

- Ёсироока Т, Кикучи И, Фукумото Й, Кобаяши Ц (2005) Суда Х (2005) Обнаружение второго мезибуккального канала в мезибуккальных корнях верхних моляров ex vivo. Int Endod J 38:124–128. https://doi.org/10.1111/j.1365-2591.2004.00918.x

- Коста ФФНП, Пачеко-Янес Дж, Сикейра ДжФ мл., Оливейра АС, Газанейро И, Аморим КА, Сантос ПХБ, Алвес ФР (2019) Ассоциация между пропущенными каналами и апикальным периодонтитом. Int Endod J 52:400–406. https://doi.org/10.1111/iej.13022

- до Кармо ВД, Вернер ФС, Агулар ЛМ, Висконти МА, Феррейра МД, Ласерда МФЛС, Жункейра РБ (2021) Пропущенные каналы в эндодонтически обработанных верхних молярах бразильской подсPopulation: распространенность и ассоциация с периапикальной патологией с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии. Clin Oral Investig 25:2317–2323. https:// doi.org/10.1007/s00784-020-03554-4

- Карабука Б, Бунес А, Чехауд С, Кохли МР, Сетцер Ф (2016) Распространенность апикального периодонтита у эндодонтически обработанных премоляров и моляров с необработанным каналом: исследование с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии. J Endod 42:538–541. https://doi.org/10.1016/j.joen.2015.12.026

- Кутиньо-Фильо ТС, Гургел-Фильо ЭД, Соуса-Фильо ФЖ, Силва ЕЖНЛ (2012) Предварительное исследование для достижения проходимости канала MB2 в верхних молярах. Braz J Oral Sci 11:373–376

- Ши Х, Чжао С, Ван В, Цзянь Ц, Ян Х (2018) Новая навигационная техника для эндодонтического лечения моляра с кальцификацией канала пульпы и апикальной патологией. Aust Endod J 44:66–70. https:// doi.org/10.1111/aej.12207

- Джайн СД, Каррико КК, Берманис И (2020) 3-мерная точность технологии динамической навигации в локализации кальцифицированных каналов. J Endod 46:839–845. https://doi.org/10.1016/j.joen.2020.03.014

/social-network-service/media/default/6758/89a8282e.png)