Экспериментальная оценка четырех протоколов финальной ирригации для удаления твердых остатков из мезиального корневого канала первых нижних моляров

Машинный перевод

Оригинальная статья написана на языке EN (ссылка для ознакомления).

Аннотация

Цель: Оценить эффективность четырех финальных протоколов ирригации по снижению количества твердых тканей, накопившихся в мезиальном корневом канале первых моляров нижней челюсти, с использованием микрокомпьютерной томографии.

Методология: Были выбраны сорок мезиальных корней моляров нижней челюсти с единственным и непрерывным истмусом, соединяющим мезибуккальные и мезиолингвальные каналы (конфигурация типа I по Вертуcci) и отсканированы с разрешением 8,6 мкм. Каналы последовательно расширялись с использованием инструментов WaveOne Small и Primary, активированных в рециркуляционном движении без внутрикорневой ирригации, чтобы позволить накопиться остаткам в мезиальной системе корневых каналов. Затем образцы были анатомически сопоставлены и распределены на четыре группы (n = 10) в соответствии с финальным протоколом ирригации: апикальное положительное давление (APP), пассивная ультразвуковая ирригация (PUI), саморегулируемый файл (SAF) и XP-endo Finisher (XPF). Финальные процедуры ирригации проводились в течение 2 минут с использованием в общей сложности 5,5 мл 2,5% NaOCl на канал. Восстановленные наборы данных были совместно зарегистрированы, и средний процент снижения накопленных твердых тканей после финальных процедур ирригации был статистически сопоставлен между группами с использованием ANOVA post hoc теста Тьюки с уровнем значимости, установленным на 5%.

Результаты: Снижение накопленных твердых остатков было отмечено во всех группах после финального протокола ирригации. В целом, группы PUI и XPF показали более высокие средние процентные снижения накопленных твердых остатков (94.1% и 89.7% соответственно) по сравнению с группами APP и SAF (45.7% и 41.3% соответственно) (P < 0.05). Значительных различий не было найдено при сравнении результатов групп PUI и XPF (P > 0.05) или групп APP и SAF (P > 0.05).

Выводы: Техника PUI и инструмент XP-endo Finisher были связаны с значительно более низкими уровнями AHTD по сравнению с традиционной ирригацией и модифицированным протоколом системы SAF в мезальных корневых каналах нижних моляров.

Введение

Во время биомеханической подготовки системы корневого канала ирригирующий раствор действует как дезинфицирующее средство, смазка и очищающее средство, помогая устранить остатки тканей, созданные резанием инструментов по дентину, и нейтрализуя микроорганизмы и их побочные продукты (Siqueira и др. 2013). Стандартная ирригация использует иглу, адаптированную к шприцу, связанного с апикальным положительным давлением. В этом подходе кончик иглы должен быть расположен на расстоянии 1–2 мм от рабочей длины, а ирригация выполняется с большими объемами и частой заменой ирригантов для улучшения дезинфекции (Gu и др. 2009). Хотя это позволяет хорошо контролировать ирригатор, сообщается, что традиционная ирригация шприцем неэффективна для вымывания остатков тканей и очистки самых апикальных участков системы корневого канала (Thomas и др. 2014).

Чтобы преодолеть ограничения традиционного орошения, было предложено несколько техник. Среди них активация орошителей с помощью звуковых, ультразвуковых или лазерных устройств была связана с улучшением очистки и дезинфекции системы корневых каналов (Gu и др. 2009, Хаапасало и др. 2014, Нустейн 2015). Пассивное ультразвуковое орошение (PUI) — это активация орошителя в корневом канале с использованием ультразвуковых колеблющихся малых файлов (Уэллер и др. 1980) или гладкие неконтактные провода (ван дер Слуис и др. 2005a) после завершения подготовки канала. Эффективность PUI в удалении тканей и остатков была изучена обширно (Нустейн 2015). В целом, сообщается, что PUI более эффективен, чем традиционное орошение с помощью иглы (Pаке и др. 2011, Хааpasalo и др. 2014). Новый подход к формированию и очистке корневых каналов возник с разработкой системы саморегулируемого файла (SAF; ReDent-Nova, Раанана, Израиль), представляющей собой полую цилиндрическую никель-титановую моторизованную систему. Ее уникальный дизайн позволяет одновременно и непрерывно орошать во время механической подготовки канала (Метцгери др. 2010), и было показано, что SAF эффективен как потенциальное дополнение к орошению для удаления остатков после подготовки корневого канала (Дитрих и др. 2012, Паке и др. 2012a).

Недавно был представлен универсальный неусеченный инструмент из никель-титанового сплава размером 25 (XP-endo Finisher; FKG, Ла Шо-де-Фон, Швейцария). XP-endo Finisher изготовлен из запатентованного сплава (Martensite-Austenite Electropolish-FleX), который реагирует на различные уровни температуры. Когда он охлажден, инструмент прямой (фаза М), но при воздействии температуры тела он изменяет свою форму на фазу А, что позволяет инструменту расширять свой радиус действия до 6 мм в диаметре или в 100 раз больше, чем эквивалентный по размеру файл при вращательном движении (Trope & Debelian 2015). По словам производителя, эта врожденная особенность придает инструменту высокую гибкость, что поможет удалить упакованные остатки из сложных участков системы корневых каналов, ограничивая воздействие на дентин (FKG 2015).

Традиционно дебридмент корневых каналов оценивался с помощью гистологии, сканирующей электронной микроскопии и методов секционирования (Haapasalo и др. 2014). Остатки твердых тканей, накопленные после различных биомеханических протоколов, также были количественно оценены с помощью микрокомпьютерной томографии (микро-КТ) (Paqué и др. 2009, 2011, 2012a,b, Robinson и др. 2012, 2013, De-Deus и др. 2014, 2015, Freire и др. 2015). Хотя накапливаются доказательства эффективности нескольких техник орошения с использованием традиционных методологий, все еще отсутствует комплексное понимание активации орошений в различных протоколах финального орошения, направленных на удаление твердых остатков из области истмуса с помощью технологии микро-КТ. Таким образом, целью этого ex vivo исследования было оценить процентное снижение накопленных твердых остатков (AHTD) в корневых каналах нижних моляров с истмусом, используя различные протоколы финального орошения. Нулевая гипотеза заключалась в том, что нет разницы в снижении AHTD среди четырех протестированных протоколов орошения.

Материалы и методы

Оценка размера выборки

Размер выборки был рассчитан после оценки размера эффекта процента объема AHTD, как сообщается в исследовании Паке и др. (2012a). В этом исследовании процент объема AHTD после подготовки SAF составил 1,7%. Для анализа использовался a priori ANOVA (фиксированные эффекты, омнибус, однофакторный) из семейства F-тестов в программе G*Power 3.1.7 для Macintosh (Генрих Гейне, Университет Дюссельдорфа, Дюссельдорф, Германия). Девять образцов на группу были указаны как идеальный размер, необходимый для наблюдения того же эффекта инструментов на дентине с ошибкой типа альфа <0,05 и мощностью бета 99%.

Выбор зубов

После одобрения этического комитета (протокол 0072.0.138.000-09) были выбраны сорок нижних первых моляров, у которых был мезиальный корень с полностью сформированным апексом, легкой кривизной (15°–20°) в мезиодистальном и буколингвальном направлениях (Шнайдер 1971), и два мезиальных канала, соединенных одним непрерывным истмусом, который соединялся в апикальной трети, чтобы выйти в один форамен (конфигурация типа I Вертуцци). Чтобы предотвратить введение смешивающих переменных, зубы были декоронированы на ~3 мм выше цементно-эмалевого соединения. Затем мезиальные корни были установлены на специальном креплении и отсняты отдельно с изотропным разрешением 8,6 мкм с использованием устройства микро-КТ (SkyScan 1176; Bruker-microCT, Контрих, Бельгия). Параметры сканера были установлены на 90 кВ, 278 μA, 180° вращение вокруг вертикальной оси и шаг вращения 0,4°, с использованием медного фильтра толщиной 0,1 мм.

Подготовка корневого канала

Мезиальные каналы были открыты, и проходимость канала была подтверждена с помощью K-файла размера 10 (Dentsply Maillefer, Баллаиг, Швейцария). Когда кончик инструмента стал виден через основной форамен, было вычтено 0,5 мм для определения рабочей длины (WL). Затем апикальный форамен каждого корня был запечатан быстросохнущей эпоксидной смолой для создания закрытой системы. Корональное расширение было выполнено с использованием бориков Gates-Glidden 2 и 3 (Dentsply Maillefer), и путь для скольжения был достигнут до WL с помощью инструмента ProGlider (диаметр кончика 0,16 мм; Dentsply Maillefer). Каналы последовательно расширялись с использованием инструментов WaveOne Small (размер 21, .06 конусность на первые 3 мм от апикального кончика) и Primary (размер 25, .08 конусность на первые 3 мм от апикального кончика) (Dentsply Maillefer), активируемых в ротационном движении (VDW Silver motor; VDW GmbH, Мюнхен, Германия) до достижения WL. Чтобы позволить debris накапливаться в области истмуса, орошение и аспирация в ходе подготовительных процедур проводились только на уровне отверстия с общим объемом 5 мл дистиллированной воды на канал с использованием иглы NaviTip 30-го калибра (Ultradent, Южный Джордан, Юта, США), адаптированной к одноразовому пластиковому шприцу. Затем каждый канал был слегка высушен с помощью одной абсорбирующей бумажной точки (WaveOne Small; Dentsply Maillefer), и корни были подвергнуты новому сканированию с применением ранее упомянутых параметров настройки.

Приобретенные проекционные изображения были реконструированы в поперечные срезы с помощью программного обеспечения NRecon v.1.6.9 (Bruker-microCT) с коррекцией затвердевания пучка 15%, сглаживанием пять, коррекцией кольцевых артефактов семь и коэффициентом аттенюации в диапазоне от 0.00007 до 0.025, что привело к получению 1800–1900 поперечных сечений на корень. Объем интереса был выбран от уровня разветвления до верхушки медиального корня, установленного путем интеграции всех поперечных сечений. Для целей данного исследования область интереса в каждом срезе включала зону медиальных каналов и истмуса. Предоперационные и послеоперационные 3D модели медиальных каналов были созданы (CTVol v.2.2.1; Bruker-microCT) и сопоставлены с соответствующими предоперационными наборами данных, используя модуль жесткой регистрации программного обеспечения 3D Slicer 4.3.1 (доступно по адресу http://www.slicer.-org). Затем сопоставленные изображения были исследованы для расчета объема (в мм3) и площади поверхности (в мм2) системы медиального корневого канала до и после подготовки с использованием программного обеспечения CTAn v.1.14.4 (Bruker micro-CT).

Для количественного анализа AHTD маски меток зарегистрированных наборов данных каждого зуба были импортированы в программное обеспечение Fiji (Fiji v.1.47n; Мэдисон, Висконсин, США) и нормализованы. Последовательность изображений, полученных в результате этой операции, была дополнительно использована для идентификации AHTD с помощью морфологических операций. Квантификация AHTD проводилась по разнице между неподготовленным и подготовленным пространством корневого канала с использованием процедур постобработки. Наличие материала с плотностью, аналогичной дентинам, в областях, ранее занимаемых воздухом в неподготовленном пространстве корневого канала, считалось мусором и квантифицировалось путем пересечения изображений до и после инструментирования канала (Paqué и др. 2009, Robinson и др. 2012, De-Deus и др. 2014). Общий объем AHTD был рассчитан в кубических миллиметрах (мм3) и выражен в процентах от общего объема системы канала после подготовки (объем %).

Финальные протоколы ирригации

С целью повышения внутренней валидности эксперимента, мезиальные корневые каналы были сгруппированы для создания 10 групп по четыре на основе морфологических аспектов системы корневых каналов (конфигурация, длина, объем и площадь поверхности) и в объеме % AHTD после подготовки. Затем один корень из каждой группы был случайным образом назначен в одну из четырех экспериментальных групп (n = 10) в соответствии с финальным протоколом ирригации, который был завершен в течение 2 минут с использованием в общей сложности 5.5 мл 2.5% NaOCl на канал опытным и заранее обученным оператором:

- Апикальное положительное давление (группа APP): В канал было введено 0.5 мл 2.5% NaOCl с использованием традиционной техники иглы/шприца и оставлено на 1 минуту. Затем ирригация проводилась с использованием 5 мл 2.5% NaOCl, подаваемого в течение 1-минутного интервала с помощью иглы NaviTip 30 калибра (Ultradent, South Jordan, UT, USA), адаптированной к одноразовому пластиковому шприцу, установленному на 2 мм короче рабочего длины (WL), с легким движением внутрь и наружу.

- Пассивная ультразвуковая ирригация (группа PUI): В канал было введено 0.5 мл 2.5% NaOCl и ультразвуково активировано с помощью наконечника E1 Irrisonic (0.20 мм в диаметре; Helse Dental Technology, São Paulo, Brazil), установленного на пьезоэлектрическом ультразвуковом устройстве (Piezon 150, Electron Medical Systems, Nyon, Switzerland), с настройкой мощности на 10% (30 Гц). Наконечник был установлен на 2 мм коронально от WL, и применялось движение вверх и вниз без касания стенок в течение 20 секунд с прерывистым потоком. Затем каналы были промыты 1.67 мл 2.5% NaOCl и активированы еще на 20 секунд. Эта процедура была повторена, и финальная ирригация была выполнена с 1.67 мл 2.5% NaOCl. Всего было использовано 5 мл 2.5% NaOCl на канал в течение 1-минутного времени активации (три цикла по 20 секунд). Пополнение ирригатора проводилось с использованием традиционной ирригации шприцем/иглой, как в группе APP.

- Саморегулируемый файл (группа SAF): В канал было введено 0.5 мл 2.5% NaOCl с использованием традиционной техники иглы/шприца и оставлено на 1 минуту. Затем в корневой канал был вставлен инструмент SAF диаметром 1.5 мм (ReDent-Nova) и использован до WL с движением внутрь и наружу с использованием вибрирующего наконечника (GentlePower Lux 20LP; KaVo, Biberach, Germany) в сочетании с головкой RDT3 (ReDent-Nova). В этой группе использовался модифицированный протокол с непрерывной ирригацией 2.5% NaOCl (5 мл), применяемой в течение 1 минуты в каждом канале с использованием специального ирригационного аппарата (VATEA, ReDent-Nova).

- Финишер XP-endo (группа XPF): инструмент XP-endo Finisher был установлен в угловой наконечник (VDW GmbH), охлажден (Endo-Frost; Roeko, Langenau, Germany) и извлечен из пластикового трубки в режиме вращения с применением бокового движения. Каждый канал был заполнен 0.5 мл 2.5% NaOCl, и XP-endo Finisher был вставлен в него без вращения. Затем вращение было включено (800 об/мин; момент 1 Н·см), и инструмент был активирован в течение 1 минуты с медленными и мягкими движениями длиной 7–8 мм по всей длине каждого канала. После этого инструмент XP-endo Finisher был извлечен из канала, и финальный протокол ирригации был выполнен с 5 мл 2.5% NaOCl с использованием ирригации шприцем/иглой, как в группе APP.

После завершения финальных процедур ирригации раствор был аспирирован на уровне коронального отверстия, и каждый корневой канал был слегка высушен с помощью одной абсорбирующей бумажной точки (WaveOne Small; Dentsply Maillefer). Проведено финальное микрокомпьютерное томографирование, наборы данных были зарегистрированы с соответствующими данными до подготовки, и объем% AHTD в каждом канале был рассчитан. Затем процентное снижение (red%) AHTD было рассчитано по формуле: 100—[(VAF 9 100)/VBF], где VBF и VAF — объем AHTD до и после протокола ирригации соответственно. Все измерения проводил экзаменатор, не знающий о финальном протоколе ирригации, использованном в каждом образце.

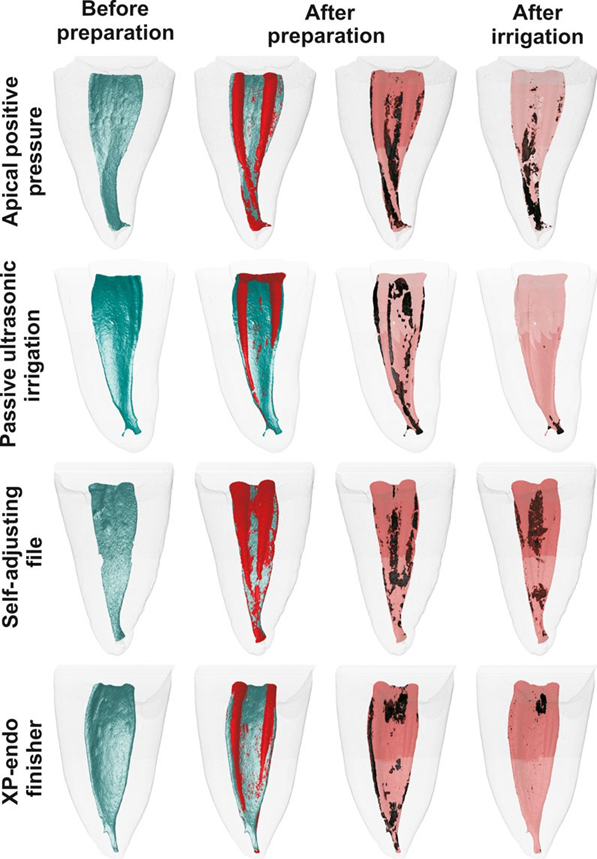

Сопоставленные цветные модели корневых каналов (зеленый и красный цвета указывают на пред- и послеоперационные поверхности каналов соответственно) и остатки (черного цвета) позволили качественно сравнить распределение AHTD в каждой части корневых каналов до и после экспериментальных процедур.

Статистический анализ

Данные имели нормальное распределение (тест Шапиро-Уилка) и гомоскедастичность (тест Левена). Поэтому результаты были представлены в виде средних значений и стандартных отклонений и сравнивались между группами с использованием однофакторного дисперсионного анализа post hoc теста Тьюки, с уровнем значимости, установленным на уровне 5% (SPSS v17.0; SPSS Inc., Чикаго, IL, США).

Результаты

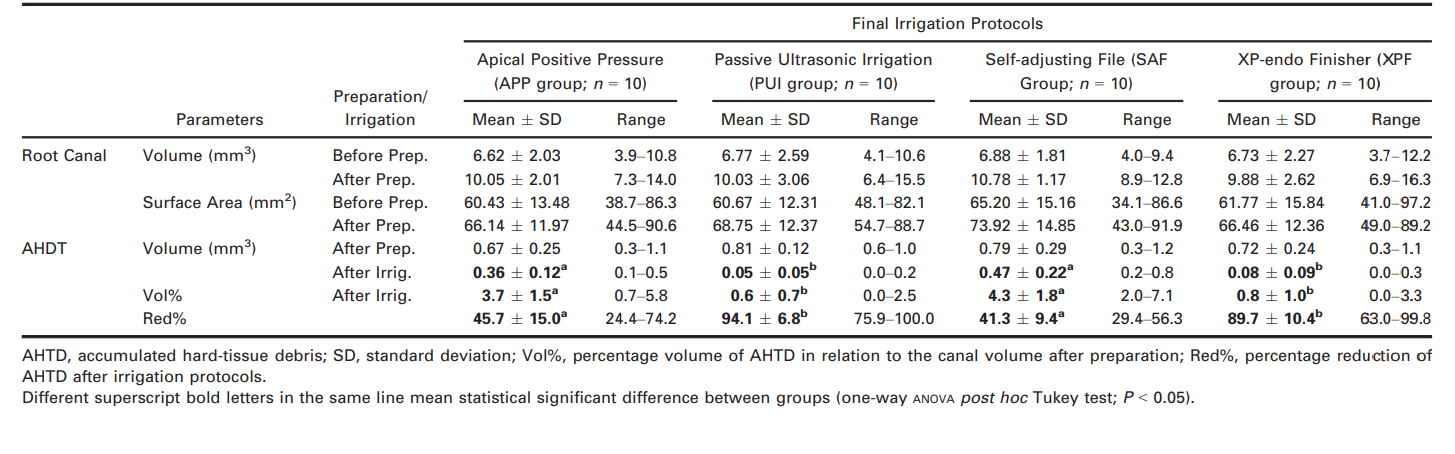

Средний объем, площадь поверхности и AHTD, оцененные до и после подготовки корневого канала и ирригации, подробно представлены в Таблице 1. До и после операции степень однородности (базовый уровень) групп была подтверждена относительно длины, объема и площади поверхности корневых каналов, а также объема % AHTD после подготовки (P> 0.05).

Снижение AHTD было отмечено во всех группах после финального протокола ирригации. В целом, группы PUI и XPF были связаны с большими средними процентными reductions AHTD (94.1% и 89.7%, соответственно) по сравнению с группами APP и SAF (45.7% и 41.3%, соответственно) (P < 0.05). Значительных различий не было найдено при сравнении результатов групп PUI и XPF (P > 0.05) или групп APP и SAF (P > 0.05). Таким образом, нулевая гипотеза была отвергнута.

Трехмерные модели представительных мезиальных корневых каналов показывают распределение AHTD после подготовки и протоколов ирригации (Рис. 1). В общем, остаточные остатки после финальных протоколов ирригации в группах PUI и XPF находились в апикальных и корональных третях соответственно, в то время как в группах APP и SAF остатки обычно наблюдались как в средних, так и в апикальных третях.

Обсуждение

Истмус был определён как узкое, лентоподобное соединение между двумя корневыми каналами, которое содержит пульпу или ткани, производные от пульпы. В обзоре 15 исследований наличие истмусных соединений в мезиальных корнях 1615 нижних первых моляров составило в среднем 54,8% (de Pablo и др. 2010). В клинической практике этот анатомический вариант считается одной из самых сложных задач для надлежащей очистки и дезинфекции, поскольку механическая инструментальная обработка этой области невозможна (Siqueira и др. 2013). Таким образом, мезиальные корни нижних моляров, содержащие истмус, были выбраны для этого исследования, и образцы были правильно сопоставлены, чтобы уменьшить потенциально значительные анатомические искажения, которые могли бы повлиять на результаты (Peters и др. 2001, Versiani и др. 2013).

Хотя неразрушающий микрокомпьютерный томографический анализ не может напрямую оценить оставшиеся мягкие ткани или биопленку в канале, он позволяет проводить трехмерный количественный и качественный анализ AHTD, который не удаляется, а скорее перемещается в углубления во время подготовки корневого канала (Paqué и др. 2009). В инфицированных каналах AHTD может содержать бактерии и служить очагом для повторного инфицирования корневого канала (Versiani и др. 2015). Кроме того, утверждается, что AHTD в области истмуса может потенциально мешать дезинфекции, предотвращая поток ирригатора и нейтрализуя антибактериальные эффекты ирригирующего раствора (Paqué и др. 2012a). Поэтому улучшение ирригации, вероятно, является лучшим способом предотвратить образование или удалить накопившиеся остатки (Gu и др. 2009, Haapasalo и др. 2014).

Доставка ирригантного раствора традиционно осуществлялась с помощью ирригации шприцем и иглой, и большинство публикаций, направленных на оценку новых техник ирригации, используют этот подход в качестве контроля (Gu и др. 2009, Хаапасало и др. 2014). Хотя некоторые авторы рекомендовали относительно высокие скорости потока (~0.25 мл с—1) в положительных протоколах ирригации (Бутсиукис и др. 2007, Хан и др. 2013), в недавнем ex vivo исследовании скорость потока 4 мл мин—1 (или 0.066 мл с—1) с использованием иглы малого диаметра, расположенной на 3 мм от рабочей длины, достигла максимальной эффективности в пополнении ирриганта (Парки др. 2013). В настоящем исследовании была применена традиционная ирригация шприцем с открытой иглой, установленной на 2 мм короче рабочей длины при скорости потока 0.083 мл с—1, что позволило снизить процентный объем AHTD на 45.7%. Этот результат подтверждается предыдущими исследованиями, в которых ирригация шприцем не смогла удалить AHTD или остатки мягких тканей из области истмуса мезиального корневого канала моляров нижней челюсти (Адкок и др. 2011, Эндал и др. 2011, Пакеи др. 2011).

Несколько исследований пытались использовать технологию микро-КТ для изучения уменьшения AHTD в мезиальных корнях нижних моляров, содержащих истмус (Paqué и др. 2011, 2012a,b, Freire и др. 2015, Versiani и др. 2015). В целом, дополнительные процедуры ирригации после подготовки корневого канала с использованием хелатирующих агентов (Paqué и др. 2011, 2012a,b), ультразвуковая агитация (Paqué и др. 2011, Freire и др. 2015) и система EndoVac (Freire и др. 2015, Versiani и др. 2015) привели к меньшему AHTD. Клинически эти результаты могут быть переведены в улучшение чистоты в областях внутри системы корневого канала, которые обычно не затрагиваются инструментами во время процедур подготовки (Nusstein 2015).

В настоящем исследовании наибольшее среднее процентное снижение AHTD было наблюдено после дополнительных протоколов с PUI (94.1%; диапазон: 75.9–100%) и нового инструмента XP-endo Finisher (89.7%; диапазон: 63.0–99.8%), по сравнению с SAF (41.3%; диапазон: 29.4–56.3%) и традиционными протоколами ирригации (45.7%; диапазон: 24.4–74.2%). В предыдущих исследованиях сообщалось о значительном снижении количества остатков после использования PUI по сравнению с игольной ирригацией (Lee и др. 2004a,b, van der Sluis и др. 2005a,b, 2006, 2007), что соответствует настоящим результатам. Эффективность ирригации с активацией PUI объясняется производством акустических микроволн, кавитацией и генерацией тепла, способствующих удалению остатков тканей и дентинного мусора (Nusstein 2015). Однако только два исследования с использованием технологии микро-КТ оценили влияние PUI на очистку неинструментированных углублений системы корневого канала. В этих исследованиях Paqué и др. (2011) сообщили о общем снижении остатков после ирригации EDTA и PUI на 50.8 18.7%, в то время как Freire и др. (2015) сообщили, что использование PUI для активации ирригатора привело к снижению объема остатков на 55.55%. Таким образом, половина остатков, накопленных во время инструментирования, не могла быть удалена последующими шагами ирригации с PUI, что противоречит настоящим результатам (94.1%). Это более высокое процентное значение по сравнению с ранее сообщенными (Paqué и др. 2011, Freire и др. 2015) может быть объяснено как следствие различий в методологическом дизайне, включая тип конфигурации корневого канала, протокол подготовки (апикальный размер и конусность), раствор ирригатора (концентрация, объем и скорость потока), ультразвуковой подход (тип наконечника, время активации и настройка мощности) и %vol AHTD после подготовки корневого канала. Кроме того, в отличие от этих исследований, не использовался хелатирующий агент или внутриконтурная аспирация раствора ирригатора, чтобы избежать введения смешивающих факторов.

На сегодняшний день только одно исследование пыталось количественно оценить AHTD после использования системы SAF в истмических мезиальных корнях нижних моляров (Paqu´e и др. 2012a). Они сообщили, что только 1,7% от общего объема канала было заполнено твердыми остатками после подготовки с помощью SAF. Это значение ниже, чем в данном исследовании (4,3%) и может быть объяснено различиями в методологическом подходе. Paqu´e и др. (2012a) использовали рекомендованный протокол для системы SAF для подготовки мезиальных каналов типа II с непрерывной подачей 3% NaOCl со скоростью 4 мл мин—1 в течение 4 минут, в то время как здесь использовался модифицированный протокол (5 мл 2,5% NaOCl в течение 1 минуты) в ранее подготовленных мезиальных каналах типа I. Стоит отметить, что протокол SAF был изменен, чтобы отразить клинические условия, в которых выполняются послеоперационные процедуры, как рекомендовано техниками XP-endo Finisher и PUI. Это объясняет более низкую эффективность системы SAF по сравнению с другими протоколами агитации, и необходимы дальнейшие исследования с использованием полного протокола ирригации с этим методологическим подходом. В группе XPF процентное снижение AHTD (89,7%) было статистически схожим с PUI (94,1%). Это может быть объяснено высокой гибкостью запатентованного сплава в сочетании с небольшим размером сердечника и нулевым конусом инструмента XP-endo Finisher, что позволило ему расширить свои возможности при вращении (FKG 2015, Trope & Debelian 2015). Можно предположить, что это уникальное свойство способствовало агитации ирригационного раствора, позволяя разрушить твердые ткани, накопленные в области истмуса, и удалить их с помощью окончательной промывки шприцем/иглой, аналогично PUI. Однако качественный анализ показал, что инструмент XP-endo Finisher был самой эффективной техникой для удаления AHTD в апикальной трети.

Хотя окончательные протоколы ирригации с использованием инструментов PUI и XP-endo Finisher привели к значительно меньшему среднему процентному объему AHTD (0,6% и 0,8% соответственно) по сравнению с традиционной ирригацией и системой SAF (3,7% и 4,3% соответственно), этот результат следует интерпретировать с осторожностью, поскольку это всего лишь один из показателей для оценки качества дебридмента корневых каналов. Кроме того, клиническая значимость AHTD остается неясной, и необходимы дополнительные исследования для оценки его влияния на уровень успеха лечения корневых каналов в системах каналов с истмусом. Учитывая, что ни один из протестированных протоколов ирригации до сих пор не смог сделать корневые каналы свободными от AHTD (Paqué и др. 2011, 2012a,b, Freire и др. 2015, Versiani и др. 2015) и высокий уровень успеха лечения корневых каналов (Su и др. 2011), можно предположить, что существует порог AHTD в системе корневых каналов, ниже которого ожидается благоприятная реакция хозяина. Тогда, возможно, различия между протестированными протоколами ирригации в отношении снижения AHDT вряд ли будут иметь клиническое значение. Очевидно, что необходимы дальнейшие исследования для оценки снижения AHTD с использованием сложной анатомии каналов с различными системами доставки, объемом, потоком и типом ирригационных агентов, а также глубиной введения различных ирригационных игл, ультразвуковых наконечников и канюль для отсоса. Хотя трудно сделать надежные выводы из литературы из-за различий в методологических дизайнах, существует общее согласие относительно преимуществ использования активации ирригатора в конце подготовки канала (Nusstein 2015).

Выводы

Инструменты PUI и XP-endo Finisher успешно обеспечили значительно более низкие уровни AHTD в мезальном корневом канале по сравнению с традиционным орошением и модифицированным протоколом системы SAF.

Авторы: G. B. Leoni, M. A. Versiani, Y. T. Silva-Sousa, J. F. B. Bruniera, J. D. Pécora, M. D. Sousa-Neto

Ссылки:

- Adcock JM, Sidow SJ, Looney SW и др. (2011) Гистологическая оценка эффективности дебридмента каналов и истмусов с использованием двух различных техник доставки орошения в закрытой системе. Журнал эндодонтии 37, 544–8.

- Boutsioukis C, Lambrianidis T, Kastrinakis E, Bekiaroglou P (2007) Измерение давления и скорости потока во время орошения корневого канала ex vivo с использованием трех эндодонтических игл. Международный журнал эндодонтии 40, 504–13.

- De-Deus G, Roter J, Reis C и др. (2014) Оценка накопленных твердых тканей с использованием микро-компьютерной томографии и бесплатного программного обеспечения для обработки и анализа изображений. Журнал эндодонтии 40, 271–6.

- De-Deus G, Marins J, Silva EJ и др. (2015) Накопленные твердые ткани, образующиеся во время ротационного и рециркуляционного никель-титанового приготовления каналов. Журнал эндодонтии 41, 676–81.

- Dietrich MA, Kirkpatrick TC, Yaccino JM (2012) Витро удаление остатков из каналов и истмусов с помощью саморегулирующегося файла, K3 и WaveOne в мезальном корне человеческих нижних моляров. Журнал эндодонтии 38, 1140–4.

- Endal U, Shen Y, Knut A, Gao Y, Haapasalo M (2011) Исследование высокоразрешающей компьютерной томографии изменений в области истмуса корневого канала после инструментирования и пломбирования корня. Журнал эндодонтии 37, 223–7.

- FKG (2015) Техническое руководство XP-Endo Finisher. Доступно по адресу http://www.fkg.ch/sites/default/files/fkg_xp_endo_brochure_en_vb.pdf. Швейцария: FKG, La Chaux-de-Fonds, стр. 1–16. Доступно 24 июля 2015 года.

- Freire LG, Iglecias EF, Cunha RS, dos Santos M, Gavini G (2015) Микро-компьютерная томографическая оценка удаления твердых тканей после различных методов орошения и их влияние на заполнение изогнутых каналов. Журнал эндодонтии 41, 1660–6.

- Gu LS, Kim JR, Ling J, Choi KK, Pashley DH, Tay FR (2009) Обзор современных техник и устройств агитации орошения. Журнал эндодонтии 35, 791–804.

- Haapasalo M, Shen Y, Wang Z, Gao Y (2014) Орошение в эндодонтии. Британский стоматологический журнал 216, 299–303.

- Khan S, Niu LN, Eid AA и др. (2013) Периапикальное давление, создаваемое незацепляющими иглами для орошения при различных скоростях доставки орошения. Журнал эндодонтии 39, 529–33.

- Lee SJ, Wu MK, Wesselink PR (2004a) Эффективность орошения шприцем и ультразвуком для удаления остатков из смоделированных неровностей стенок подготовленных корневых каналов. Международный журнал эндодонтии 37, 672–8.

- Lee SJ, Wu MK, Wesselink PR (2004b) Эффективность ультразвукового орошения для удаления искусственно размещенных остатков дентинного материала из корневых каналов различного размера. Международный журнал эндодонтии 37, 607–12.

- Metzger Z, Teperovich E, Zary R, Cohen R, Hof R (2010) Саморегулирующийся файл (SAF). Часть 1: соблюдение анатомии корневого канала - новая концепция эндодонтических файлов и ее реализация. Журнал эндодонтии 36, 679–90.

- Nusstein JM (2015) Звуковое и ультразвуковое орошение. В: Беттина Б, ред. Эндодонтическое орошение: химическая дезинфекция системы корневого канала. Швейцария: Springer, стр. 173–98.

- de Pablo OV, Estevez R, Peix Sanchez M, Heilborn C, Cohenca N (2010) Анатомия корня и конфигурация канала постоянного нижнего первого моляра: систематический обзор. Журнал эндодонтии 36, 1919–31.

- Paqué F, Laib A, Gautschi H, Zehnder M (2009) Анализ накопления твердых тканей с помощью высокоразрешающей компьютерной томографии. Журнал эндодонтии 35, 1044–7.

- Paqué F, Boessler C, Zehnder M (2011) Уровни накопленных твердых тканей в мезальных корнях нижних моляров после последовательных этапов орошения. Международный журнал эндодонтии 44, 148–53.

- Paqué F, Al-Jadaa A, Kfir A (2012a) Накопление твердых тканей, созданное традиционным ротационным инструментированием по сравнению с саморегулирующимся файлом в мезальных корневых каналах нижних моляров. Международный журнал эндодонтии 45, 413–8.

- Paqué F, Rechenberg DK, Zehnder M (2012b) Снижение накопления твердых тканей во время ротационного инструментирования корневого канала с помощью этидроновой кислоты в растворе гипохлорита натрия. Журнал эндодонтии 38, 692–5.

- Park E, Shen Y, Khakpour M, Haapasalo M (2013) Апикальное давление и степень потока орошения за пределами кончика иглы во время орошения с положительным давлением в модели корневого канала in vitro. Журнал эндодонтии 39, 511–5.

- Peters OA, Laib A, Gohring TN, Barbakow F (2001) Изменения в геометрии корневого канала после подготовки, оцененные с помощью высокоразрешающей компьютерной томографии. Журнал эндодонтии 27, 1–6.

- Robinson JP, Lumley PJ, Claridge E и др. (2012) Аналитическая методология Micro-CT для количественной оценки неорганических остатков дентинного материала после внутренней подготовки зуба. Журнал стоматологии 40, 999–1005.

- Robinson JP, Lumley PJ, Cooper PR, Grover LM, Walmsley AD (2013) Рециркуляционная техника корневого канала вызывает большее накопление остатков, чем непрерывная ротационная техника, как оценено с помощью трехмерной микро-компьютерной томографии. Журнал эндодонтии 39, 1067–70.

- Schneider SW (1971) Сравнение подготовки каналов в прямых и изогнутых корневых каналах. Оральная хирургия, оральная медицина и оральная патология 32, 271–5.

- Siqueira JF Jr, Alves FRF, Versiani MA и др. (2013) Корреляционный бактериологический и микро-компьютерный томографический анализ мезальных каналов нижних моляров, подготовленных с помощью саморегулирующегося файла, Reciproc и Twisted File. Журнал эндодонтии 39, 1044–50.

- van der Sluis LW, Wu MK, Wesselink PR (2005a) Сравнение между гладкой проволокой и K-файлом в удалении искусственно размещенных остатков дентинного материала из корневых каналов в смоляных блоках во время ультразвукового орошения. Международный журнал эндодонтии 38, 593–6.

- van der Sluis LW, Wu MK, Wesselink PR (2005b) Эффективность ультразвукового орошения для удаления искусственно размещенных остатков дентинного материала из человеческих корневых каналов, подготовленных с использованием инструментов различной конусности. Международный журнал эндодонтии 38, 764–8.

- van der Sluis LW, Gambarini G, Wu MK, Wesselink PR (2006) Влияние объема, типа орошения и метода промывания на удаление искусственно размещенных остатков дентинного материала из апикального корневого канала во время пассивного ультразвукового орошения. Международный журнал эндодонтии 39, 472–6.

- van der Sluis LW, Versluis M, Wu MK, Wesselink PR (2007) Пассивное ультразвуковое орошение корневого канала: обзор литературы. Международный журнал эндодонтии 40, 415–26. Su Y, Wang C, Ye L (2011) Скорость заживления и постобтурационная боль при одном и многократном эндодонтическом лечении инфицированных корневых каналов: систематический обзор. Журнал эндодонтии 37, 125–32.

- Thomas AR, Velmurugan N, Smita S, Jothilatha S (2014) Сравнительная оценка эффективности деби́дмента истмуса канала с использованием модифицированной техники EndoVac с различными системами орошения. Журнал эндодонтии 40, 1676–80.

- Trope M, Debelian G (2015) Файл XP-3D FinisherTM — следующий шаг в восстановительной эндодонтии. Эндодонтическая практика США 8, 22–4.

- Versiani MA, P´ecora JD, Sousa-Neto MD (2013) Микро-компьютерная томография анализа морфологии корневого канала одиночных корневых нижних клыков. Международный журнал эндодонтии 46, 800–7.

- Versiani MA, Alves FRF, Andrade Junior CV и др. (2015) Оценка микро-CT эффективности удаления твердых тканей из корневого канала и области истмуса с помощью систем орошения с положительным и отрицательным давлением. Международный журнал эндодонтии doi:10.1111/iej.12559 [Epub ahead of print].

- Weller RN, Brady JM, Bernier WE (1980) Эффективность ультразвуковой очистки. Журнал эндодонтии 6, 740–3.

/social-network-service/media/default/6758/89a8282e.png)